农村人口转移对城乡收入差距的影响

——基于中国313个地级市的经验证据

胡小丽

(同济大学经济与管理学院,上海 200092)

Harris和Todaro(1970)的开创性研究指出农村居民会根据预期的收入差异做出向城市移民的决定,因而即使均衡状态下的结果表明城市地区有一部分闲置工人,移民流动也会进行调整,以使城乡预期收入相等[1]。毋庸置疑,农村人口的转移对城乡的贫富差距产生了巨大影响。随着工业化和城镇化的快速发展,中国正处于史无前例的“人口大迁移”“空间大重组”时期,部分地区甚至出现了农村“过疏化”现象[2]。

经典经济学理论认为劳动力由生产效率较低的农业部门不断向非农业部门和城镇转移的过程中,通过农业和非农业部门之间劳动边际生产率的收敛,城乡收入差距预期会缩小,从而实现二元经济的转变[3]。从逻辑上讲,中国经济学家倾向于认为随着迁移的制度性障碍的消除,持久的收入差距最终可通过跨地区和跨部门的充分劳动力流动而得以缩减。早期发达国家的经济和历史经验也表明,由于农村居民向城市的充分转移,城乡居民之间显著而系统的收入差距最终会消失[4]。实际上,在中国农村劳动力及其家庭向城市地区的不断流入以寻求更高的收入和改善生活的进程中,我国城乡居民的人均收入差距反而在扩大[5]。

中国的农村人口和劳动力转移呈现独有的特征,即年轻化、男性化和受教育程度较高等特征。《2018年农民工监测调查报告》显示,在全部农民工中,40岁及以下的占比为52.1%,男性占比65.2%,初中及以上文化的占比83.3%。此外,由于不同地区的经济发展水平差异较大,农村人口转移规模不同对收入差距的影响程度也不相同。可见,农村人口转移对城乡收入差距的影响不能采用以往的单一经验来概括和解释。

基于此,本文以2005~2014年313个地级市为样本,研究农村人口转移与城乡收入差距之间的关系,做出的边际贡献在于:(1)在数据处理方面,区别于以往将农村人口变动率等同于城镇化率的变动,本文汇总全国地级市的农村户籍和常住人口的数据,最终整理得到313个地级市2005~2014年的农村人口净流出率指标;(2)从人力资本效应、规模经济效应、条件瓶颈效应和资本回流效应四个方面阐述农村人口转移对城乡收入差距的影响机制;(3)在实证检验方面,通过地级市面板数据的回归,我们发现农村人口净流出对城乡收入差距具有明显的收敛效应,并检验区域异质性的影响。

一、相关文献综述

Todaro的“预期收入”理论认为居民的流动是基于预期收入的最大化,通过比较实际的城乡收入差距和在城市中找到工作的可能性与预期收入差异后做出流动决策。Stark的“相对贫困假说”认为许多经济状况正处下降的家庭为消除贫困会产生迁移的动机。国内外学者对人口流动与城乡收入差距之间的关系持两种观点,一种认为人口流动扩大了城乡之间的收入差距,另一种则坚持人口流动缩小了城乡之间的收入差距。

一些学者认为劳动力转移对城乡收入差距的影响是取决于一些条件的(如转移成本和收益分配的结构因素及转移本身的相关选择性)[6]。如果转移的成本相当高,而穷人面临着束缚性的信贷约束,那么被困在农村的非生产性活动中的穷人将积极地选择转移。这意味着富人从转移中受益最大,因而转移将扩大而不是缩小移出地的收入差距[7][8]。樊士德(2011)基于劳动力流动对城乡收入差距影响机制的理论推导和相关数据的实证分析,发现由于中国劳动力的非市场自由流动及发达地区对非本地工人的排斥和歧视,劳动力流动获得的微薄收入无法缩小城乡之间的收入差距[9]。匡远凤和詹万明(2016)、蔡武和陈广汉(2013)将流动劳动力的异质性结构扩展到传统的人力资本外溢理论,分析城乡人力资本外溢和劳动力流动对城乡收入差距的影响机理,发现农村劳动力的转移成本和绩效转移将内生地导致中国城乡收入差距的扩大[10][11]。许召元和李善同(2008)认为劳动力转移对城乡收入差距的影响机制主要是拥挤效应、资本外部性和城乡居民技能差异三个方面,且劳动力流动不一定引致城乡收入差距的收敛[12]。李停(2016)认为农村劳动力的完全转移可缩小城乡收入差距,而当前的“候鸟式”非永久转移并不能从根本上缩减城乡收入差距[13]。从空间的角度来看,在城市产业集聚的过程中,农村劳动力流动对中国城乡居民收入的影响仍处于两极分化阶段,进而拉大城乡收入差距[14][15]。

也有学者提出了与上述相悖的观点,认为农村人口转移促进了城乡收入差距的收敛。Xing(2014)将城乡人口转移看作是一个自我选择过程,使用中国家庭收入项目(CHIP)数据估计人口转移对收入分配的影响,发现农村收入水平和不平等程度随着永久性迁移均下降,城乡收入比同时增加,而临时移民对农村收入水平和不平等程度没有明显的影响[16]。Wang等(2019)的研究也发现从农村到城市的移民导致农村地区的人才外流并降低农业生产,同时抬高农产品的价格,缩小了城乡劳动收入差距,但考虑资本收入时,迁移实际上加剧了城乡不平等[17]。Lin等(2004)估计移民对收入差距的反应弹性,认为移民确实是缩小收入差距的一种机制,发现由于户籍制度的存在和沿海地区的快速增长,目前的移民规模不足以缩小现有的收入差距[18]。Zhao等(2013)的研究发现2002~2007年移民之间的工资不平等显著减少,而同期在城市本地人之间的收入不平等加剧,高薪移民的工资增长速度低于中低薪移民是造成移民不平等程度下降的主要原因[19]。

Cai等(2012)的研究表明不论理论假设还是实际现实,劳动力流动对缩小城乡收入差距均发挥着重要作用[4]。匡远配和王一清(2018)认为农村劳动力转移对城乡收入差距具有收敛作用,且异地转移的作用大于就地转移[20]。张红丽和李洁艳(2020)的研究发现农村劳动力转移可显著对城乡收入差距产生收敛作用,该收敛效应在农业劳动生产率低的地区更加明显[21]。一些学者还认为劳动力流动对城乡收入差距具有阶段性的缩减作用。李宾和马九杰(2013)基于生命周期的视角将劳动力流动分为三个阶段,第一阶段是农村非农业产业就业阶段,第二阶段是城市永久性就业时期,第三阶段是获得城镇居民身份,发现第一、三阶段可显著缩小城乡之间的收入差距,第二阶段的扩张效应不明显,但总体影响仍在缩小[22]。

从上述的文献综述可看出,学者在农村人口转移对城乡收入差距的影响方面并不是持有完全一致的观点,对农村人口转移扩大还是缩小城乡收入差距的实证也是各有侧重,尤其在中国特有的人口转移背景下,人口转移的结构、规模和区域等差异均对城乡收入差距产生不一样的影响,所以有必要针对特定的经济发展环境进行分析,讨论农村人口转移对城乡收入差距产生的影响。

二、典型事实与理论机理

(一)典型事实

基于对历史数据和相关文献的分析,农村人口转移后会导致三个方面的影响事实。

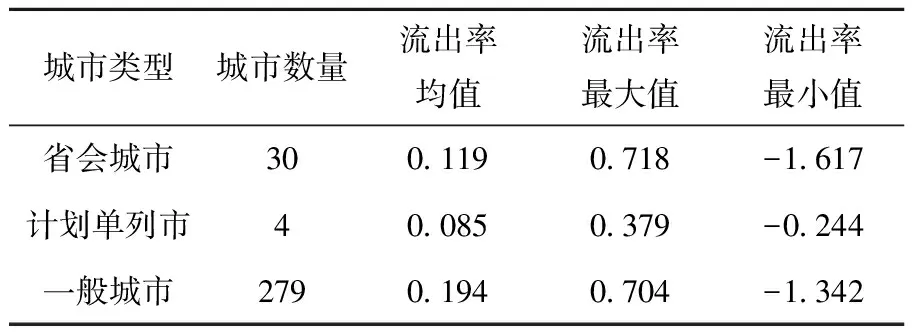

事实1:大部分农村地区普遍出现人口流失现象,随着时间变化,人口净流出率不断上升。此外,农村人口的转移具有空间非均衡性。

以农村人口的净流出率表示人口流失的数量,计算公式为(户籍人口中的农业人口-常住人口中的乡村人口)/户籍人口中的农业人口(1)由于户籍制度改革,2015年起取消农业和非农业的划分。,即:

(1)

其中,HRAPit表示户籍人口中的农业人口,RRPit表示常住人口中的乡村人口。由于存在跨地区流动的人口,农村人口的净流出率并不等于城镇化率的变动率,但全国的人口净流出率等于城镇化率的总变动。在发达地区,城镇化率的变动率远远高于农村人口净流出率。而在欠发达地区,城镇化率的变动率远远低于农村人口净流出率。图1表示313个地级市2005~2014年农村人口净流出率的时间趋势。表1可见,农村人口净流出率随年份不断上升,即农村人口流失量不断增加。一般城市的农村净流出率明显高于省会城市和计划单列市(已剔除深圳市),呈现一定的空间差异性。

表1 农村人口净流出的空间差异性

图1 农村人口净流出率的时间趋势

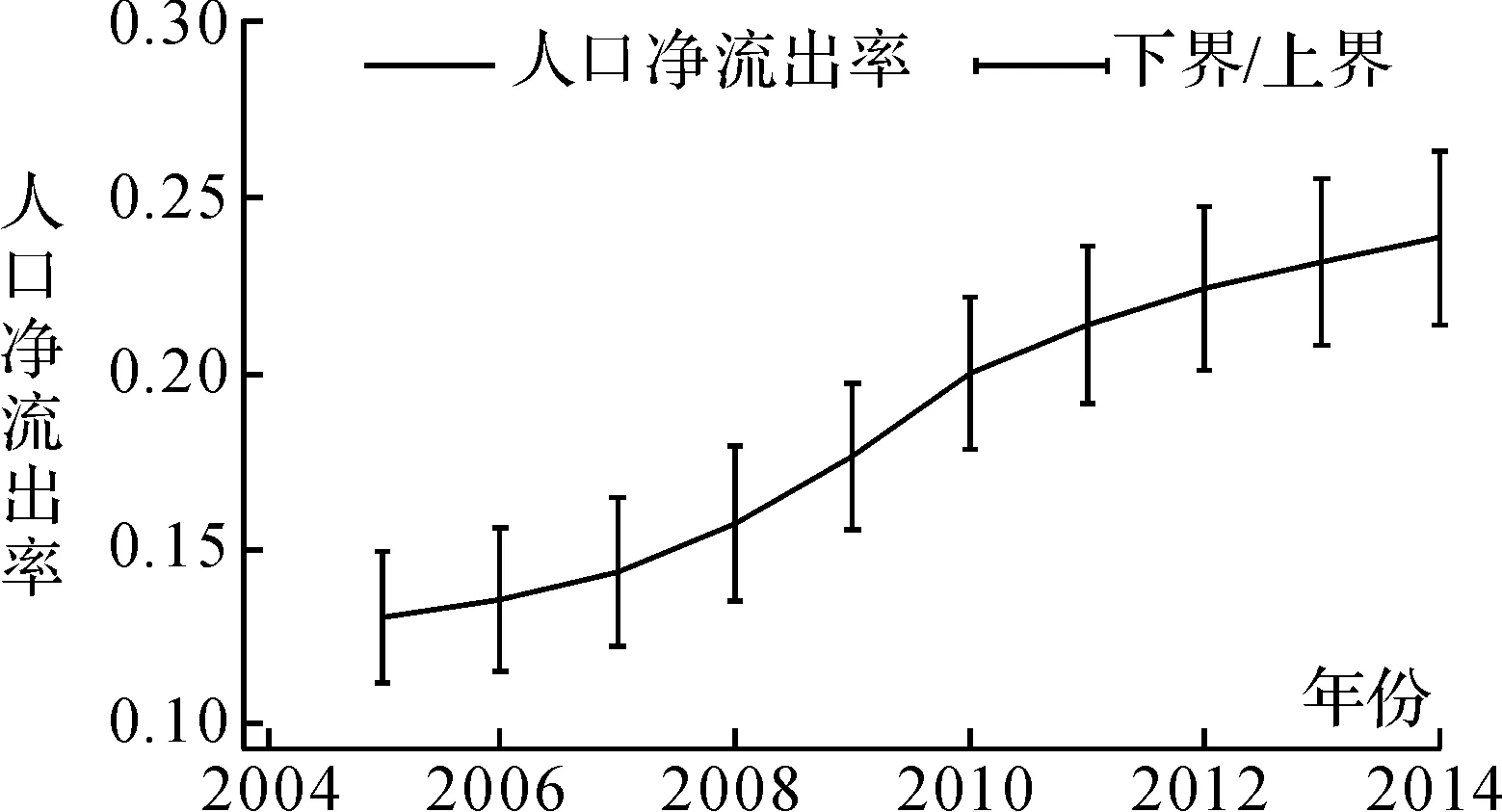

事实2:人口流失的农村呈现劳动力要素数量和质量的双重下降。

中国农村人口的流失伴随着农业劳动力的转移,且该过程具有独有的特征,即不仅表现为农业生产中劳动力投入数量相对或绝对的减少,也呈现未转移劳动力质量的下降。总的来说,中国农村转移出去的劳动力具有年轻化、男性化和受教育水平较高的特征[23]。在劳动力转移的过程中形成一种逐次替换的状况,即在男性劳动力转移之后,农业生产将由女性承担,而女性劳动力尤其是青壮年女性劳动力的转移降低了农民家庭在农业中的劳动投入[24]。

图2 乡村农业从业人员占比(左)、农业从业人员人均产值(右)与农村人口净流出率

我们分别采用乡村第一产业从业人员占比和第一产业从业人员人均产值来近似表示农业劳动力的数量和质量。图2描绘313个地级市10年的农村人口净流出率及两个指标的散点图,显示乡村第一产业从业人员占比和第一产业从业人员人均产值均与农村人口净流出率具有负向关系,在一定程度上反映了农村人口流失后农业劳动力数量和质量的双重下降。

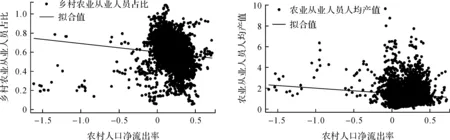

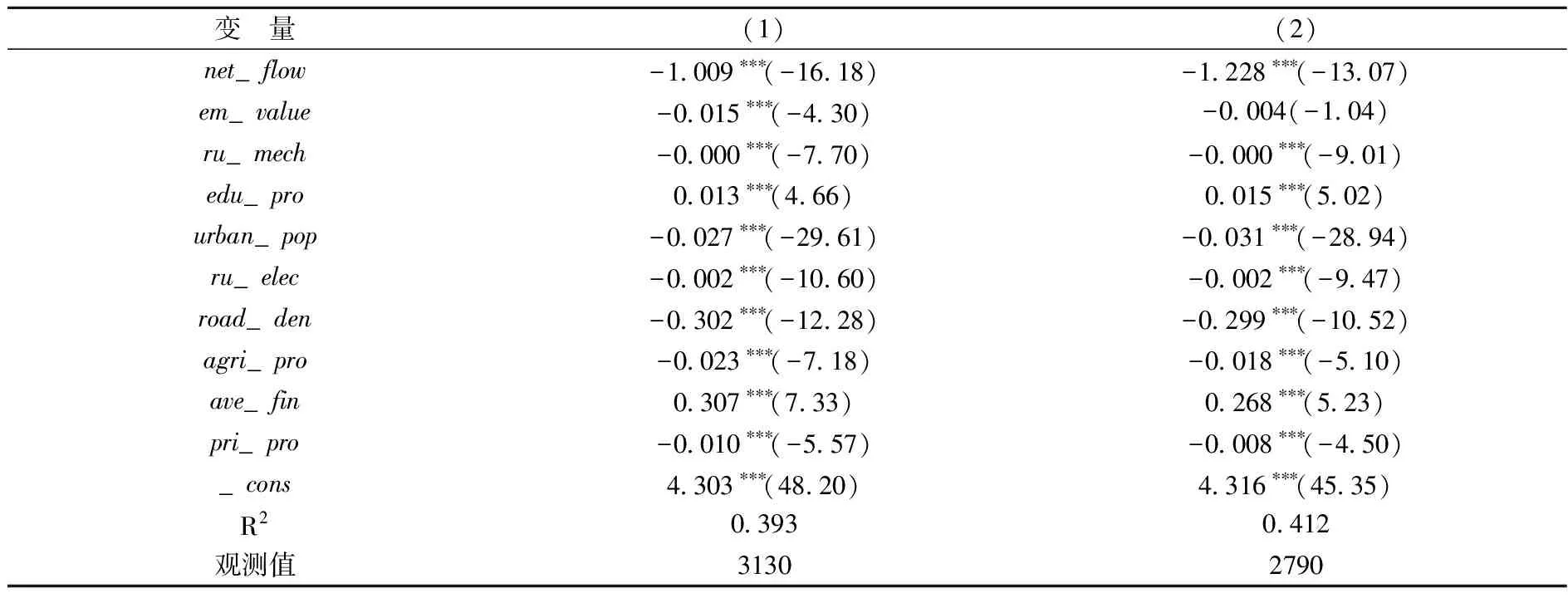

事实3:农村人口的转移引致城乡收入的变化。农村人口的转移提升了农民的收入水平,尤其是移民向其原籍所在地汇出的金钱和物品可能对家庭收入和福利的分配产生重要影响,有利于农户对农业要素的配置,从而改变城乡收入差距。图3的左图显示,随着人口净流失率的增加,农村人均纯收入(以2010年为基期)不断增加。此外,在农村人口转移过程中,转移到城镇的人口素质相对较高(如年轻、身体健康、良好教育程度和更多的企业家精神等),有利于城镇经济的发展,从而提高城镇居民的人均收入。

图3 农村居民人均纯收入(左)、城镇居民人均可支配收入(右)与农村人口净流出率

由以上三个事实可看出,农村人口转移带来的影响需按照实际情况具体分析,以便更清晰地理解现实问题并提出相关的建议。

(二)理论机制

根据相关研究文献,农村人口转移对城乡收入差距的影响机制主要包括“人力资本效应”“规模经济效应”“条件瓶颈效应”和“资本回流效应”四个方面。

1.人力资本效应。在农村人口向城镇转移的过程中,转移者的人力资本由农村外溢至城镇,城镇的人力资本增加。农村人口转移时携带其具备的知识技能等人力资本,它们具有的经济价值大部分都被城镇占有,提高了城镇的人力资本存量。由于农村劳动力的人力资本异于城镇,在农村人口转移到城镇后,农村劳动力与城镇劳动力进行一定的互补,促进城镇经济的增长,进一步扩大了城乡收入差距。

由于农村人口的选择性转移现象,人力资本较高或具有一定技能的人口能轻易迁移到城市。那些留在农村的劳动力通常受教育程度低、缺乏必要的技能,农村剩余的劳动力整体素质较低,农村的人力资本存量降低且对农业技术的吸收、采用能力下降,从而影响到农民收入增长和农业的发展,从而扩大了城乡收入差距。

2.规模经济效应。农村人口由农村和农业部门转移到城镇和非农业部门的过程中,城镇和非农业部门的劳动力增加,资本的边际收益上升,进一步引致资本的流入,反过来又提升劳动力的资本收益和报酬,从而形成规模经济效应,促进城镇居民收入的增长,进而影响到城乡收入差距。此外,转移到城镇和非农业部门的农村人口在参与城镇分工协作时,低端的劳动力被挤出,进一步提升城镇劳动力的整体素质,强化规模经济效应,拉大了城乡收入差距。

城市的规模集聚效应也可通过吸收大量的农村劳动力引致农业生产率的提高和农民收入的增加。城市对农村经济具有强大的辐射和驱动作用,通过技术转让、产业转移、资本产出和信息传播等方式促进农村经济发展,从而影响城乡收入差距。

3.条件瓶颈效应。农村人口转移造成部分农村规划建设管理机构和人员的匮乏,导致乡村规划、建设及管理水平普遍落后,使乡镇基础设施建设严重滞后。随着人口的流失,基础设施和公共服务的支撑主体减少,投入的必要性降低。农村基础设施建设和维护(如电网、互联网和供水供热设备等)的人均成本上升,且地方政府的投入会考虑基础设施和公共服务的效率,从而降低基础设施建设和公共服务投入的积极性,农村人力资本发挥作用的支撑条件减少。此外,道路等基础设施条件的低水平及农业知识宣传等公共服务的欠缺降低了农村人力资本的回报。与其他产业相比,农业的比较收益较低,农村人力资本的报酬要远低于城镇人力资本,使农村居民人均纯收入低于城镇居民,更加扩大了城乡收入差距。

4.资本回流效应。农村劳动力向非农业部门转移减少了劳动力的农业经营收入,但转移的劳动力通过汇款等途径带来家庭收入的提高,缓解农户要素配置的资金约束,有利于提高农户灵活配置劳动力、土地和资本等农业生产要素的能力,促进农民收入的增加,从而影响到城乡收入差距。

三、模型构建、变量选取及数据说明

(一)模型构建

为考察农村人口转移对城乡收入差距的影响,首先确定农村人口转移和城乡收入差距的度量指标。本文借鉴已有文献中的城市居民人均可支配收入与农村居民人均纯收入之比来计算城乡收入差距[25][26],采用公式(1)计算的农村人口净流出率表示农村人口的转移程度。为较准确地确定前述的农村人口转移与城乡收入差距之间的关系,本文通过控制其他相关因素来考察农村人口净流出率对城乡收入差距的影响,设定如下的计量模型:

Gapit=α0+α1Dit+βXit+εit

(2)

其中,i和t分别表示第i市和第t年,Gapit表示i市t年的城乡收入差距,Dit是与农村人口转移有关的解释变量并以农村人口净流出率作为代理变量,Xit表示控制变量(包括地区的人力资本、城乡规模、基础设施、资本水平及产业结构等),εit为干扰项。

(二)变量选取

1.因变量:采用城市居民人均可支配收入与农村居民人均纯收入之比(I_Gapit)表示。

2.解释变量:以农村人口的净流出率(net_flowit)来表示人口流失的数量,记为户籍人口减常住人口并除以户籍人口的比值。

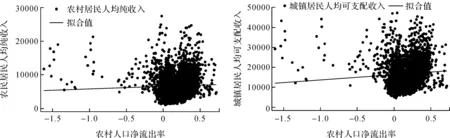

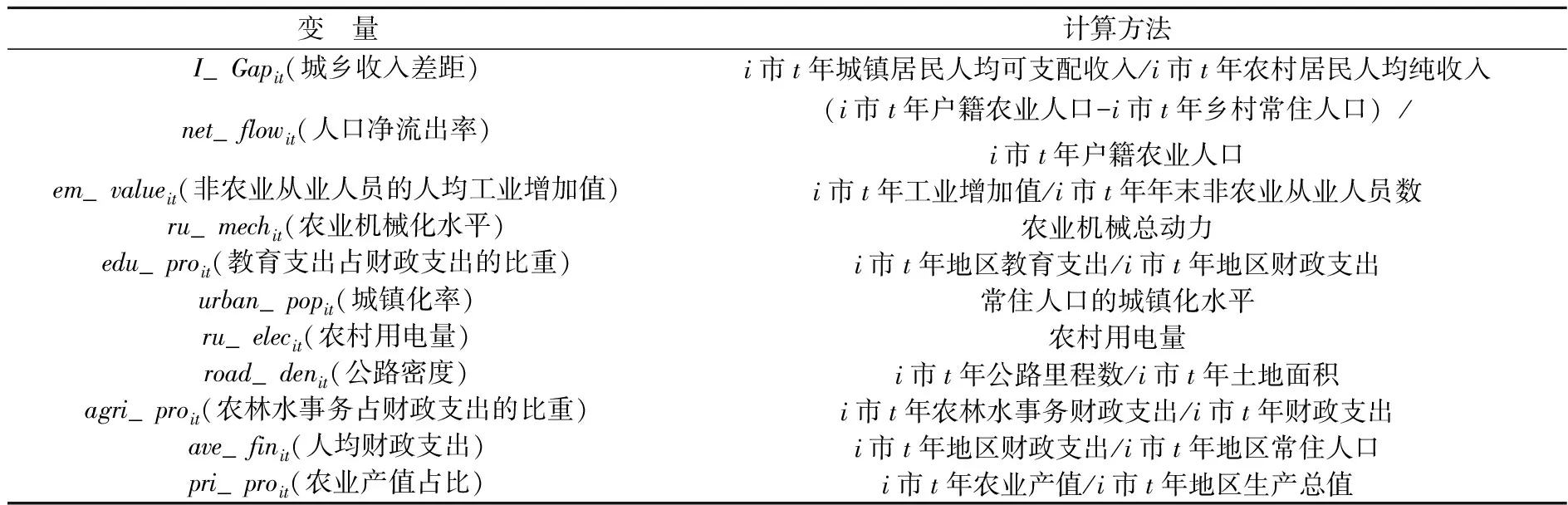

3.控制变量:具体包括人力资本、城乡规模、基础设施、资本水平和产业结构等五个方面。(1)人力资本。地区当前已存在的技术水平在一定程度上反映了劳动力的人力资本水平,并对城乡收入产生影响。采用工业劳动生产率代表城镇技术水平,以非农业从业人员的人均工业增加值(em_valueit)表示;将农业机械化水平(ru_mechit)作为农村技术水平的代理变量,以农业机械总动力表示。地区的整体人力资本使用教育投入作为代理变量,以地区教育支出在财政预算中的占比(edu_proit)表示。(2)城乡规模。城镇规模的扩大对城乡收入均具有促进作用,地区城乡规模差异可用人口的差异来表示,本文采用地区户籍人口的城镇化率(urban_popit)表示城乡规模的相对水平。(3)基础设施。基础设施的建设为农村经济发展提供有利的支撑条件,采用农村用电量(ru_elecit)表示。地区交通基础设施的建设改善了城市的通达性,有利于城镇经济增长和农村物资运输及大宗农作物的交易,从而引致城乡收入的差异,我们采用公路密度(road_denit)作为代理变量。(4)资本水平。农业支出在农业生产中对技术的采用具有重要影响,有助于农户购买机械化设备、化肥和农膜等农业要素,从而有利于农业生产和农民收入的提升,以农林水事务支出在财政支出中的占比(agri_proit)表示;而财政支出通常对城市具有一定的偏向性,从而影响到城乡的相对发展,我们使用人均财政支出(ave_finit)来表示。(5)产业结构。地区的产业结构采用农业产值占比(pri_proit)来表示,以反映农业在地区产业中的地位。表2和3汇报了相关变量的说明及其描述性统计结果。

表2 相关变量的说明

表3 2005~2014年相关变量的描述性统计(N=3130)

(三)数据来源及说明

本文选择的数据范围涵盖25个省(自治区)及4个直辖市,西藏、新疆、台湾及部分省、自治区的一些地级市因为数据缺失较多而被剔除,最终整理后的数据共计313个地级市(2)被剔除的28个地级市包括内蒙古自治区的兴安盟、锡林郭勒盟、阿拉善盟,黑龙江省的黑河市、大兴安岭地区,湖南省的湘西土家族苗族自治州,广东省的深圳市、珠海市、汕头市和佛山市,西藏自治区,陕西省的宝鸡市、渭南市、汉中市、安康市和商洛市,青海省的果洛藏族自治州。。少量缺失的数据采用移动平均法补充。由于户籍制度改革,2015年农业和非农业的划分口径被取消,所以本文最终选取2005~2014年的数据。数据主要来源于《中国区域经济统计年鉴》《中国城市统计年鉴》、各省区市统计年鉴及各地级市国民经济与发展统计公报。

四、计量结果及分析

(一)基准回归

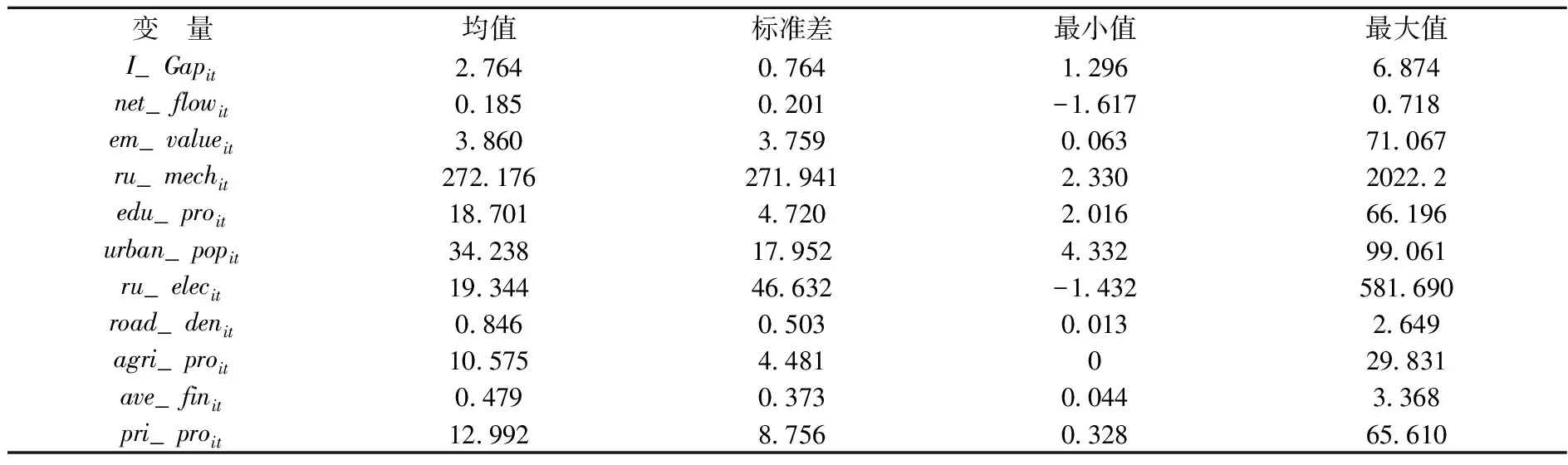

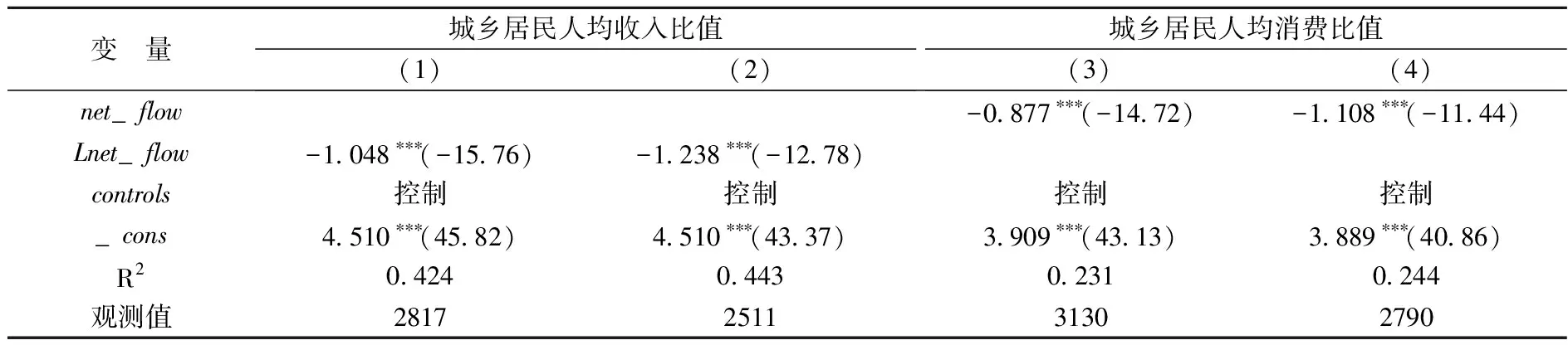

根据方程(2)和相关指标进行最小二乘估计检验(回归结果见表4所示)。表4的第(1)列汇报了313个地级市全样本的回归结果。一般来说,农村人口由农村流出而进入城镇,且主要流入地是发展较好的中心城市,为明确这一影响,样本中剔除包括直辖市、各个省会和计划单列市在内的中心城市的数据(回归结果如表4的第(2)列所示)。

表4的回归结果显示,人口净流出率对城乡收入差距在1%的水平上具有显著的负影响,即农村人口转移对城乡收入差距具有收敛效应,说明随着人口的净流出,城乡收入差距趋于缩小,这与经济学中的劳动力流动引致城乡收入差距缩小的理论相符。由第(1)、(2)列的比较可知,剔除中心城市后,农村人口流失对城乡收入差距的影响系数由-1.009变为-1.228,农村人口净流出对城乡收入差距的负影响效应增大,即非中心地区的农村人口转移能更明显地缩小城乡收入差距。

表4 人口净流出对城乡收入差距的影响

回归结果中加入一系列控制变量后,其结果也具有一定的意义。非农业从业人员的人均工业增加值、农业机械化水平、城镇化率、农村用电量、公路密度、农林水事务占财政支出的比重及农业产值占比与城乡收入差距均呈显著负相关,表明随着这些变量的增加,城乡收入差距逐渐缩小。一方面,随着非农业从业人员的人均工业增加值、城镇化率、公路密度和农业产值占比的增加,城镇对要素的配置效率提高,从而促进整个地区的人力资本效应及农村地区的资本回流效应,缩小了城乡收入差距;另一方面,农业机械化水平、农村用电量和农林水事务占财政支出的比重的上升,农村地区发展得到加快,缩小了城乡收入差距。教育支出占财政支出的比重、人均财政支出与城乡收入差距呈显著正相关,教育支出占财政支出的比重和人均财政支出越大,城乡收入差距越大,这可解释为在教育支出和人均财政支出越高的地区,城镇对各种投入的吸收程度更大,对生产要素的吸引力更强,对要素的配置效率更高,城乡之间的差异就越明显,从而扩大了城乡收入差距。

(二)内生性及稳健性检验

本文的内生性问题可能主要来源于两个层面:一是城乡收入差距和农村人口净流出率受到相同因素的影响;二是实证回归过程中遗漏一些变量。由于人口的流出具有延续性,其变化是一个连续的过程,因而农村当期的人口净流出与其历史的人口净流出高度相关。本文将滞后一期的农村人口净流出率(Lnet_flow)替代原来的解释变量,采用GMM估计方法对内生性问题进行检验(结果见表5的第(1)、(2)列所示)。可以看出,农村人口净流出率滞后项的系数均显著为负,控制变量回归系数的大小和显著性与基准回归结果基本相符,说明该结论是可信的。

表5 内生性及稳健性检验结果

前面通过对农村人口净流出率和城乡收入差距之间关系的检验,我们得出一些重要的结论。为确保结论的稳健性,下文有必要对计量模型进行稳健性分析。

Yang等(1999)认为采用城乡居民可支配收入的比值来表示城乡收入差距时,没有考虑不同地区之间的生活成本、住房相关收入、居民享有的公共服务差异及城市地区的未登记移民等方面的空间差异,而消费受到实际收入的限制,城乡居民之间的消费支出差距更加适用于城乡收入差距[27]。本文采用城乡居民人均消费支出的比值(E_Gapit)作为被解释变量并进行稳健性分析(检验结果如表5的第(3)、(4)列所示)。可见,回归结果与前面的实证结果相符合,说明采用实证检验结果是稳健的。

(三)区域异质性的影响

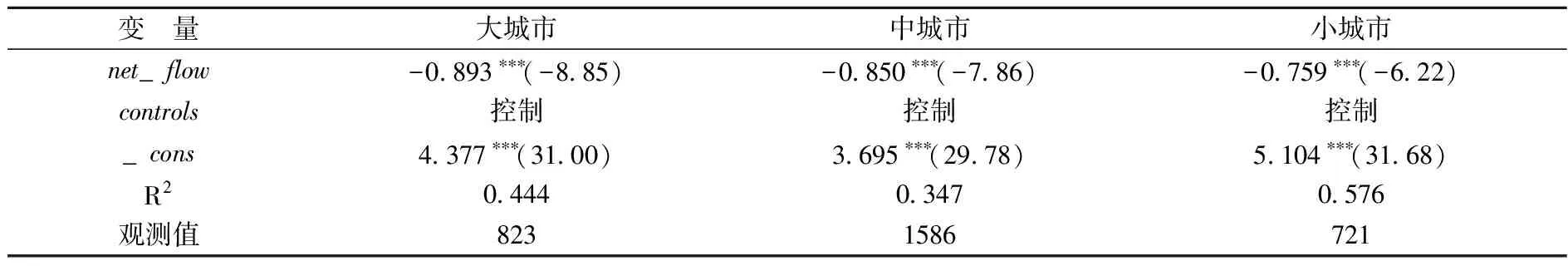

上述的回归结果从整体上说明农村人口转移对城乡收入差距的影响。为进一步判断人口净流出对不同规模、不同位置地区的影响,本文将城市按照人口规模及与中心城市距离的标准划分,分别做分样本回归,以进一步开展异质性区域分析。

1.人口规模。人口规模不但影响市场供给,还影响市场需求。在市场供给方面,人口规模大的地区,劳动力等要素充裕,有利于城乡经济的发展;在市场需求方面,人口规模的大小可在一定程度上反映市场的规模且影响市场需求,从而影响到城乡的发展。按照地区常住人口规模,我们将城市分为大城市、中城市和小城市三组,大城市指的是人口规模大于500万的城市,中城市指的是人口规模在200~500万的城市,小城市指的是人口规模在200万以下的城市。

表6的回归结果显示,在三类城市样本中,人口净流出率的系数均显著为负,且大城市的系数绝对值大于中小城市,表明大城市的农村人口转移对城乡收入差距的收敛效应强于中小城市。这是因为大城市的人口规模较大,农村人口的迁移更易引致城乡人力资本的相互交流和互补,促进了城乡经济的发展,有利于城乡收入差距的收敛。

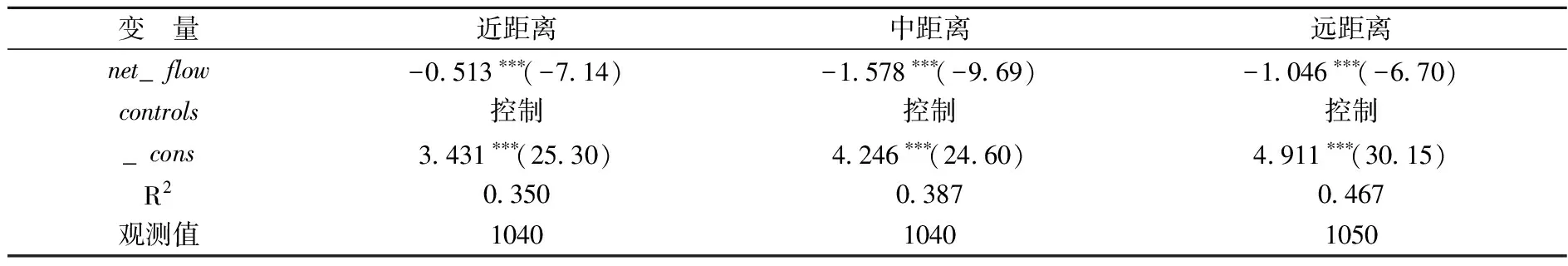

2.地理位置。不同地理位置地区的城乡收入差距具有明显的差异。相对而言,距离中心城市较近的地区,其资本、技术和信息等要素相对丰富,更加有利于城乡经济的发展。本文采用各地级市距离中心城市的直线距离作为地理位置的代理变量,而中心城市是指各省会城市和五个计划单列市。按照与中心城市距离的大小,我们将样本分为三组,检验地理位置差异化条件下农村人口转移对城乡收入差距的影响。

表6 按人口规模划分的分样本回归结果

由表7的回归结果可看出,人口净流出率对不同地理位置地区的城乡收入差距均具有显著的收敛作用,且对中等距离的地区的收敛作用大于近距离和远距离的地区,距离中心城市较近的地区的人口净流出率的系数绝对值最小。这是因为距离中心城市较近的地区本身受中心城市的辐射较大,城乡经济发展受其影响较为同步,从而人口的转移对城乡收入差距的收敛效应有所削弱;而在距离中心城市较远的地区,人口通常流向较远的发达的城镇地区,因而对当地的城乡收入收敛影响小于距离中心城市中等的地区。

表7 按地理位置划分的分样本回归结果

从区域异质的分组回归结果来看,不同地区的农村人口转移对城乡收入差距产生的影响是有差异的,人口规模较大和距离中心城市中等的地区的人口净流出引致的城乡收入差距收敛的可能性更大。

五、结论及政策启示

本文研究农村人口转移对城乡收入差距的影响,从人力资本效应、规模经济效应、条件瓶颈效应和资本回流效应四个方面阐述影响机制,测算农村人口转移有关指标,构建农村人口转移影响城乡收入差距的计量模型,选取313个地级市(直辖市)10年的面板数据进行估计,实证分析农村人口转移对城乡收入差距的影响。结果表明,农村人口转移对城乡收入差距具有收敛效应,基础回归、内生性检验和稳健性检验均支持该结论,这与经典的二元经济理论相一致;区域的异质性对农村人口转移的作用产生影响,通过对地区人口规模及与中心城市距离的分析,可看出人口规模较大及与中心城市距离中等的地区更有利于城乡收入差距的收敛。

本文的政策启示主要有以下几点:(1)大力推动农村劳动力向城市转移,改变城乡二元劳动力市场结构的现状,以缩小城乡收入差距。同时,考虑城乡之间人口结构的平衡,使区域和部门之间调整劳动力供求的机制正常化。(2)采取多种措施提升农民收入,缩小城乡收入差距。一方面,加大对农民工的职业技能和法律知识的培训,以提高农民工在城市化进程中的工作能力和工作效率;另一方面,逐步增加城市农民工的各种福利,实现同工同酬,缩小城乡之间的工资收入差距。此外,进一步增加农村居民的养老补贴、医疗补贴和教育补贴等,减少中央和地方财政支出的“城市偏好”,提升农村人力资本水平。(3)加大对农村的投入,加强农村“过疏化”地区的基础设施建设,促进农村资本存量的增加,改善人口流失地区公共服务的瓶颈问题。一是增加对农业基础设施的投资,完善农业支持和保护体系,加快农业现代化进程并增加农业经营收入。二是发展劳动密集型产业(如农产品加工、休闲农业和乡村旅游、乡村服务业),促进农村第一、二、三产业的融合,增加农民的非农业收入。