基于CiteSpace的国内HPS教育研究综述

孙乃玥,刘 璐

(1.青岛大学师范学院,山东 青岛 266071;2.淮北师范大学师范学院,安徽 淮北 235000)

HPS教育是科学史、科学哲学和科学社会学的简称。自20世纪80年代起,HPS教育作为一种科学教育范式兴起,主要倡导科学的人文情怀、理性判断与实践创新能力。在其深化发展过程中,HPS教育对提升学生科学素养、帮助学生理解科学本质以及推动我国科学教育课程改革起着重要作用。因此,选择对HPS教育的相关文献分析梳理,把握其整体发展脉络,探究其研究热点与未来演进趋势,以期推动HPS教育的进一步发展。

一、样本来源与研究方法

(一)样本来源

本次研究样本来源为中国知网数据库,选择高级检索,文献类型选定期刊,时间跨度不限,检索内容输入:主题=“HPS教育”,来源类别选择全部文献,共检索出126篇文献。剔除与本研究相关度较小的非研究性文献后,最终选取符合标准的110篇文献进行可视化分析。

(二)研究方法

借助陈超美博士开发的CiteSpace V.5.5.R.5科学知识图谱可视化软件,对主题“HPS教育”进行研究。CiteSpace是一款着眼于分析科学分析中蕴含的潜在知识,在科学计量学、数据可视化背景下逐渐发展起来的引文可视化分析软件。通过可视化的手段来呈现科学知识的结构、规律和分布情况,其得到的可视化图形称为“科学知识图谱”[1],通过解读“科学知识图谱”中的关键词共现、关键词聚类、关键词突现词表等,得出主题“HPS教育研究”的研究热点与研究前沿,在把握主题整体发展脉络基础上,为HPS教育研究发展现状提出可行性建议。

二、研究结果分析

(一)HPS教育研究的统计分析结果

1.文献的产出趋势

根据中国知网文献产出数量绘制折线图(如图1),其中实线代表文献的年产出趋势。统计显示,1996年起至2005年,HPS教育研究逐渐受到我国学者的关注。自2006年起,关于HPS教育研究的讨论呈现明显上升状态,并在2019年达到高峰值16篇。总体而言,HPS教育研究文献发表数量处于持续波动上升的趋势,其发展可分为3个阶段:理论萌芽阶段(1996年至2005年);实践应用阶段(2006年至2016年);模式创新阶段(2017年至2020年)。

图1 HPS教育文献产出趋势

2.期刊来源

期刊载文量体现文章发表的质量特点,与文章来源领域密切相关。从载文量上看,《中学生物学》载文量6篇,占比5.5%,位居榜首。其余3家期刊载文量均保持在5篇,分别位居前4名,共占比13.5%。由此可见,主要期刊载文量均篇不超过5篇,占比小于10%,载文量过低。从影响因子看,排名前5的期刊综合影响因子与复合影响因子均为0,可见其近几年文章引用率普遍较低,文章质量有待提高,来源期刊整体影响力较小。从发文期刊名称初步断定,HPS教育研究主要集中在中学理科教育教学方面,反映了HPS教育研究涉及的主要研究领域在科学教育教学改革与教学策略的应用上。具体情况见表1。

表1 “HPS教育”期刊来源分布

3.机构分布

根据文献数量检索,排名前5的机构分别是安徽师范大学、天津师范大学、长安大学、华中师范大学、西南大学。运用CiteSpace V.5.5.R.5,对机构合作网络进行可视化。检索显示,长安大学的发文主力为长安大学政治与行政学院,共与其他机构合作4次,位居第一。天津师范大学教师教育学院,作为天津师范大学的发文主力,与其他机构合作3次,位居第二。可见,主题发文量主要集中在少部分机构,机构合作网络较松散,频次过少,合作机构之间联系不紧密,且大部分机构对于主题“HPS教育”研究持续关注度较小,多数研究停留在追求热点的层面上,使得阶段性比较明显。具体数据见表2。

表2 HPS教育机构来源分布

(二)HPS教育研究的可视化分析结果

1.研究热点分析

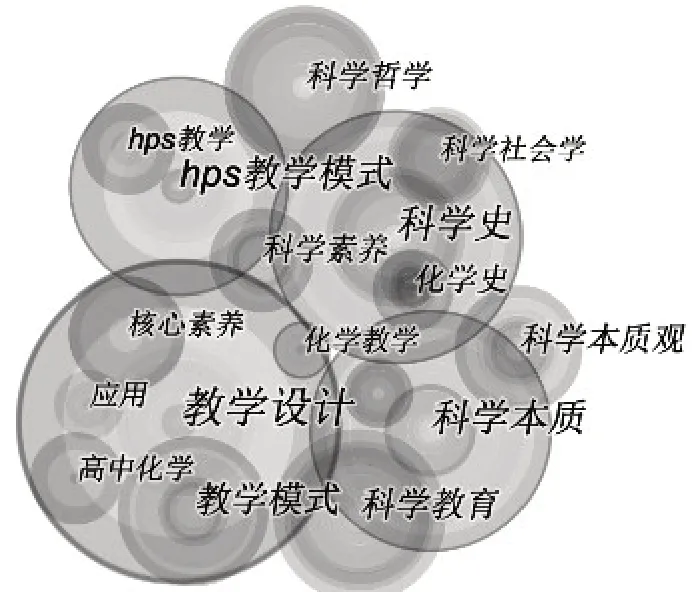

关键词由十字形的节点标识,其频次由十字环大小标识,某个关键词出现次数越多,它的节点越大,也就说明它是该领域的研究热点[]。运行CiteSpace v.5.5.R.5,一共得到关键词211个,关键词连线数438个,网络密度0.02。如图2

图2 HPS教育关键词共现知识图谱

为避免重复性,在除去与检索主题相关的关键词(HPS教育)后,“HPS教育模式”、“教学设计”、“科学本质”、“科学史”的引用十字环最大,反映了当前的研究热点。对热点词的出现,可以理解为HPS教育以科学史、科学哲学和科学社会学的三重身份融入到科学教育中,以理解科学本质、科学文化与适应社会发展为目标,以期普及科学教育,提高公众科学素养。由此划分为两个层面:

一是理论支撑。HPS教育作为一种教育范式,在搭配实践应用过程中,要建立足够强大的理论基础指导实践实施。这就要求,传授者在教授相关科学知识过程中,基于建构主义的理论,明确科学史、科学哲学与科学社会学存在于HPS教育中的必要性。能够找到传授相应阶段的历史背景,从历史的观点出发,帮助受众学习相应阶段的科学事件与人物全貌,有意培养受众的批判理性思考能力,从而更好地开展符合社会发展的科学文化学习与创新实践活动。

二是实践应用。主要实现方式是HPS教学模式在课堂中的应用,表现为有规划的教学设计。例如:根据英国科学教育专家奥斯本和孟克提出的融入教学模式,理科教师有条理地将教学环节分步骤操作,实现科学教育从娃娃抓起,促进公众理解科学,逐步推广科学发展。

整体而言,HPS教育的研究热点集中在运用HPS教育模型,改革理科课堂教学设计。以基本科学史料为背景,认识科学本质为目标,更新公众传统科学观念,培养公众科学素养。最终落脚点是对科学本质的认识与科学素养的提高。

在关键词共现图谱基础上,运用LLR算法对数据聚类,对研究热点进一步分析。见图3

图3 HPS教育关键词聚类图谱

该聚类图谱S值=0.5016(S>0.3),Q值=0.6645(Q>0.5),聚类模块值与聚类平均轮廓值显著,说明结果合理,可供进一步分析。由图可知,该研究聚类结果主要分为八大主题,对聚类主题整合,得到聚类结果如下:

(1)理论研究视角

聚类由#0、#2、#6构成。主要阐述HPS教育的三大核心内容及其融入科学教育的必要性。主题子聚类中包括“科学本质”、“理论基础”、“批判性思维”等关键词。

首先,强调HPS教育三大理论内容构成的必要性。(袁维新,2010)分门别类地阐述了科学史、科学哲学与科学社会学是人们认识科学本质的理论缘由。首先以美国《2061计划》为例证代表,借以阐明科学史在科学教育中的重要性。其次,以《美国国家科学教育标准》作为另一则例证代表,阐述了科学哲学与科学社会学在科学教育中的关键角色。并提出三者结合后的HPS教育,能够更全面地考察科学理论和科学实践的局限性,以及科学的确定性和对这种确定性的突破之间的紧张关系等论点[2],可以看出,HPS教育的三大核心内容,为我国HPS教育本土化提供了科学教育课程改革的指导依据,体现了HPS教育追求的人文性、批判性与创新性。

其次,构建交互的理论模型。HPS教育的实现方式是将成型的HPS教学模式结合实际情境,有效地融合到理科课堂教学,改变传统教学中单传输科学知识的模式。目前我国探讨的HPS教学理论模式主要有孟克和奥斯本提出的融入教学模式、琳达和杰姆斯的互动式历史小故事模式以及马修斯的适度模式。主要通过观察现象、模拟实验、设定假说等实践操作,促进课堂互动以及交互式的建构科学知识,从而掌握科学文化知识,提升科学素养。

(2)教学实践视角

聚类由#1、#3、#4、#5构成。主要研究HPS教育的教学实施操作,子聚类包括“科学课程”、“实施策略”、“物理学科”等。该主题从实践角度出发,探讨HPS教育的具体操作运用。[3]从反思性学习和元认知的视角提出“引导式反思”教学方式。在对“引导式反思”教学方式进行概述的基础上,分别从引导式反思教学如何融入科学探究、物理概念教学和物理规律教学三个视角对HPS教育进行了探讨。[4]将HPS教学模型融入中学化学教学中,以《来自石油和煤的两种基本化工原料》中的“苯”为例,运用知识、思维方法、科学情感与态度“三管齐下”并行前进的方式,结合课程标准规定的目标要求,有机地渗透历史、社会和哲学等方面内容,并在概念、知识的推导过程进行HPS教育模拟体验,引导学生深入剖析教材概念,体会其中蕴含的科学思维,培养学生的科学人文素养。[5]以上案例,均采用了我国目前广泛使用的HPS教学模式——孟克和奥斯本的融入教学模式,包括提出问题、引出观念、学习历史、设计实验、实验验证、总结评价几个环节。运用此模型,教师需基于学科史料为背景,通过小组实验合作的方式,在互动中学习科学知识,更新教学观念,培养科学素养,以此将HPS教育的三大核心内容融入到教学实践当中。

(3)价值实现视角

聚类由#7构成。HPS教育在科学教育中的价值,体现在理论与实践的双重层面。HPS教育中科学史的学习,意在培养公众的人文情怀与气质,体现的是人文价值。科学哲学的学习,意在培养公众的理性思考能力,体现的是批判精神。科学社会学的学习,意在培养公众结合实际实践创新,体现的是创新的价值。因此,不论是理论的探讨还是实践的探究,HPS教育的核心内容均载有价值。

整体而言,HPS教育的研究热点整体集中在“HPS教育作为研究范式的逻辑理论探讨”与“HPS教育的课程改革实施”两大层面,主要表现方式是基于HPS教育视角下对理科课堂实际案例的探究。

2.研究前沿分析

突现词代表着研究领域的前沿方向,反映研究领域的新兴趋势。运用CiteSpace V.5.5.R.5软件绘制突现词表(如图4):

图4 HPS教育突现词表

据图可知,HPS教育的突现词较少,且2012年后呈现截断状态,直到2018年,“核心素养”作为突现词开始代表HPS教育研究领域的新趋势。HPS教育中核心素养的培养主要体现在学科核心素养上。钟启泉提出核心素养是作为新时代期许的新人形象所勾勒的一幅“蓝图”,各门学科则是支撑这幅蓝图得以实现的“构件”。[5]张四方,武迪迪基于化学学科核心素养的HPS教学实践,在甲烷的教学中,运用“历史线”“活动线”“知识线”等3条认知与体验路线,实现对“稻草变黄金”科学本质的理解,有效地将HPS教育与化学核心素养结合起来,提升化学的学科魅力。[6]由此可见,学科核心素养对于HPS教育价值的实现以及理科课程标准的修订起着灵魂和纲领性作用,也是未来研究的热门趋势。

三、研究结论

据以上图表分析结果得出,HPS教育研究持续度与研究质量有待提升。

首先,主题发文机构分布不均,发文量集中度整体较低,说明多数机构对于研究主题的持续度不高,研究内容仅符合一时的热度,使得研究断断续续,没有延续性发展,属于截断式研究,有待深入探究。其次,期刊的载文量整体篇幅较低,整体影响因子不高,说明文章发展趋势有待进一步关注,文章发布质量有很大提升空间。由此,学者应打破跟风,突破旧观念,深化主题研究,形成主题网络,进一步提高研究质量,更好地带动主题的研究前沿方向。

四、研究建议

(一)增强HPS教育的历史底蕴,促进学生理解科学本质

首先,郭小玲[7]在引导式反思HPS教育时,提到在我国科学课程标准中,仅对相应学科史等内容标准有一定的描述,未对HPS教育和科学本质的理解作为课程显性目标进行要求。其次,HPS教育主要研究目的是教师通过科学史的引导,以及相关科学事件与科学家的小故事,帮助学生理解理科课程学习,培养学生的科学素养,更新学生的学习观念,训练学生批判能力与创新能力,从而更好地理解科学本质。显而易见,运用具有标准限定的科学史是增强HPS教育深入发展的有利方式。许静[8]指出美国哈佛大学一份基础教育调查报告中显示,科学是知识和价值的综合体,这一综合体组成了科学独有的历史与哲学思考。因此,在HPS教育中,运用科学史加强科学教学是强有力的载体与手段,科学史的加强,促使科学教育教师不仅运用逻辑思维讲解公示定理,还能够运用科学史的发展探索人类世界过去成就历程,更好地帮助学生理解科学本质的形成过程,形成科学的哲学思考,促进社会的科学发展,更好地融合HPS教育教学。整体而言,在树立学生历史意识的同时,促进科学本质观的进步。

(二)切实关注HPS教育的三界融合,推动学校科学教育体系发展

HPS教育意味着历史学、社会学与哲学的三界结合。在目前学者研究的实践教学案例分析文献中,能够发挥显性教学载体的仍只是科学史,对于科学哲学和科学社会学的显性实施内容、有效量化三者彼此合作程度的标准以及如何实现跨学科的融合、判断三者彼此影响发挥作用仍较少。张培富,贾林海[9]提出科学社会学边缘化与非中心化问题,认为加强HPS教育三界的合作交流应是国内教育发展的一种长久之计。在三界学科发展不均衡的情形下,倡导和普及各级教育科学体系中的HPS教育知识显得尤为必要。这需要三界学者思想的交流碰撞,摒弃门户之见,求同存异,采纳兼容并包的跨学科思想,将HPS教育三界融合发展,以推进学校教育科学体系的落实与实施,同时也是促进HPS教育教学模式本土化和创新性利用,形成符合我国学生的科学教学模式的重要一环。我国HPS教育正值深化与内化发展的阶段,如若三界学者能够促进跨学科思想融合,那么必将推动我国学校教育科学体系的完善与落实,促使我国科学教育事业的深远发展。