中药配合艾灸治疗41例新冠肺炎愈后“复阳”患者的临床观察*

周海旺 陈新胜 杜思思 龚建中 程章 宋宏文 杜振繁

(湖北省鄂州市中医医院,湖北 鄂州 436000)

自2020年2月以来,少数COVID-19治愈病例因咽拭子检测阳性再次入院的报道屡有出现,有分析指出,核酸复阳最大的可能性是病毒有持续、少量的存留。临床观察,多数愈后“复阳”患者仍残留不同的症状表现。针对此类患者,我们采取了中药配合艾灸的治疗措施,取得了一定的效果。现汇报如下。

1 一般资料与方法

1.1一般资料 截止2020年4月5日,共治疗41例愈后“复阳”的隔离患者,均来自鄂州市葛店出院康复隔离点。住院期间属重型者6例,危重型1例,普通型34例。家庭聚集性感染者23例,不明原因感染者18例。男26例,女15例,年龄从17岁~76岁,平均年龄 47.75±15.46岁。伴有高血压、糖尿病及心肺等慢性疾病者7例。出院后1周复阳者28例,出院后2周复阳者13例。

1.2治疗方法 参考关于《新型冠状病毒肺炎恢复期中医康复指导建议(试行)》的解读[1],根据症状体征将41例复阳患者分为肺脾气虚型和气阴两虚两个基本证型,其中肺脾气虚型33例,气阴两虚型8例。

1.2.1中药治疗 肺脾气虚证,临床表现:气短,倦怠乏力,纳差呕恶,痞满,大便无力,便溏不爽。舌淡胖,苔白腻。中药颗粒剂:法半夏9 g,陈皮10 g,党参15 g,炙黄芪30 g,炒白术10 g,茯苓 15 g,藿香10 g,砂仁6 g,甘草6 g。颗粒剂。气阴两虚证,

临床表现:乏力,气短,口干,口渴,心悸,汗多,纳差,低热或不热,干咳少痰。舌干少津,脉细或虚无力。中药颗粒剂:南北沙参各10 g,麦冬15 g,西洋参6 g,五味子6 g,生石膏15 g,淡竹叶10 g,桑叶10 g,芦根15 g,丹参15 g,生甘草6 g。中药加减:苔黄腻者加黄芩10 g,竹茹15 g。纳差者加焦三仙各6 g。寐差者加夜交藤15 g,合欢皮15 g。咽痒者加玉蝴蝶10 g。畏冷者加淡附片10 g。服法:每日1剂,分2次服用,每次以开水200mL冲服,早晚各1次。

1.2.2艾灸治疗 取穴:中脘,关元,足三里。方法:采用艾条温和灸,每穴灸10~15 min,每日1次。在工作人员指导下患者自行施灸。以上治疗共2周。

1.3观察指标

1.3.1整体疗效观察 自拟疗效判断标准:无效:症状无减轻或加重;好转:症状部分减轻;显效:所有症状好转60%以上;痊愈:所有症状消失。

1.3.2单项症状观察指标 结合临床观察及相关文献[2],选取最常见的咽部不适、失眠、胸闷/胸痛、腹胀四个症状作为单项症状疗效观察指标,统计治疗前后的单项症状痊愈率,及治疗前后症状VAS评分,VAS评分以之前24小最严重程度为标准。

1.3.3舌苔舌象变化 在自然光线下,采用佳能数码相机拍摄舌象。观察治疗前后的舌象变化,包括舌色、舌体、舌苔,分别由三名具有中高级职称的中医师进行确定。

1.3.4转阴时间 每隔一周检测两次核酸(咽拭子),两次核酸之间间隔24小时。

1.4统计分析 计数资料采用卡方检验,计量资料采用非参数符号秩和检验,用SPSS22统计软件进行分析。

2 结果

2.1治疗后整体疗效情况 41例患者中,痊愈14例,显效9例,好转13例,无效5例,痊愈率为34.15%,总有效率为87.80%。

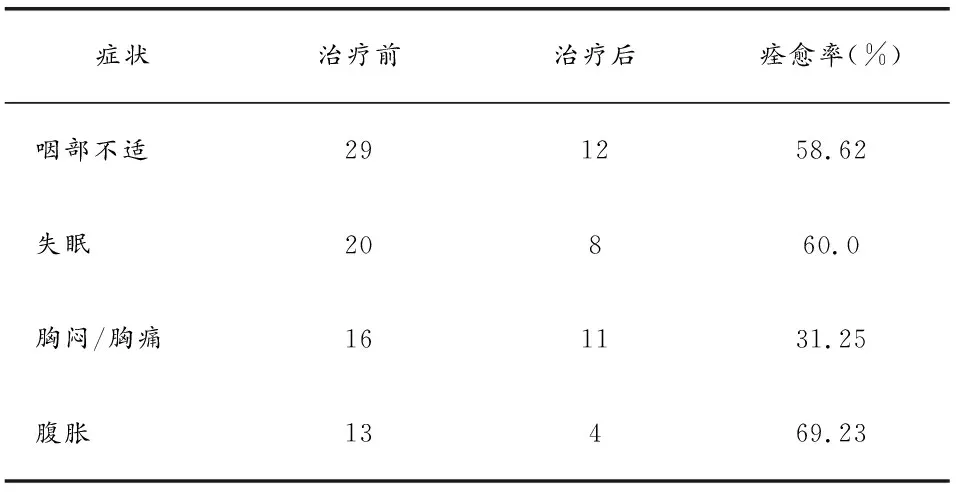

2.2治疗前后单项症状痊愈率比较 见表1。

表1 治疗前后单项症状痊愈率比较

通过治疗,咽部不适、失眠、腹胀症状痊愈率分别为58.62%、60.0%、69.23%,前后对比经卡方检验,差异也均有统计学意义(X2=14.089 ,X2=7.81 ,X2= 6.01,p均<0.05),胸闷/胸痛痊愈率为31.25%,X2=1.38,p>0.05,差异无统计学意义。

2.3治疗前后未消失单项症状VAS评分比较 见表2。

表2 治疗前后单项症状VAS评分比较

41名患者中,治疗后仍有部分患者症状未完全消失,胸闷、咽部不适、失眠症状VAS评分较治疗前均有明显降低,结果有统计学意义(p<0.05)。

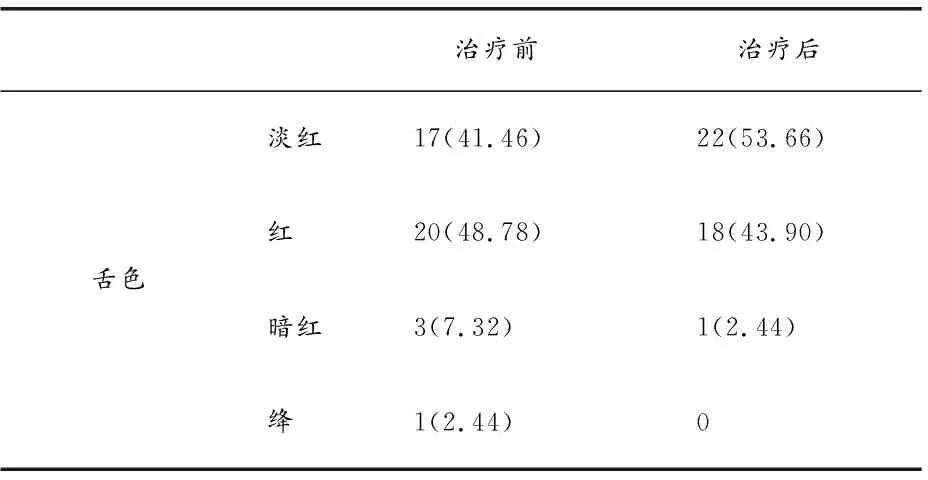

2.4治疗前后舌象变化 见表3。

表3 治疗前后舌像变化[n(%)]

经统计,复阳患者治疗前舌象以舌色淡或红,胖大或(兼)齿痕,及苔腻为主,兼有部分正常薄白苔和少许裂纹舌、无(少)苔现象。治疗后舌象则以舌淡(红)(62.75%),苔薄白(68.63%)为主。以齿痕舌、白腻苔减少、薄白苔增多为主要舌象改变(X2=8.24 ,X2=13.12 ,X2= 6.28,p均<0.05)。

2.5转阴率 经治疗,41例患者中,1周后转阴者33例,占80.48%,2周转阴者6例,占14.63%,总转阴率为95.11%。2周后仍有2例核酸检测为阳性。

3 讨论

根据近期文献,本病主要分为四期论治,初期寒湿郁肺,中期疫毒闭肺,重症期内闭外脱,病情凶险,死亡率高[3]。本次武汉地区COVID起病以寒湿疫[4]为主,根据素体不同,又有化热化寒之分,湿邪始终贯穿于疾病的全过程。根据症状体征,本组愈后“复阳”患者属肺脾气虚者多见,气阴两伤者相对偏少,同时多数患者兼夹湿邪未尽。湿在三阳,可郁而化热,湿遏热伏;湿入三阴,易伤阳气,同时阳气受损又可导致脾脏化湿的功能减退等有关。

诸多临床报道显示新冠肺炎病毒侵袭肺与消化道,康复期肺脾气虚,故常有乏力身重、四肢倦怠、咳嗽咳痰、腹胀纳差等症状,舌象表现为舌色淡白,舌胖或兼齿痕;若痰浊与邪毒停聚在肺部,日久化热,出现舌苔黄腻,胸闷气短等,或日久内热灼伤津液,终至气津两伤,出现乏力,咽部不适、舌红少苔等。

《温病条辨》始终强调“护阴”,因为“太阴”代表一种正气先虚,邪气乘虚而入的过程,根源乃精气不足[5],《杂证谟·瘟疫·补虚法》曰:“伤寒、瘟疫俱外侮之证,惟内实者能拒之,即有所感而邪不胜正,虽病无害。”[6]故中药治疗上,以关于《新型冠状病毒肺炎恢复期中医康复指导建议(试行)》的解读[1]中基础方为前提,以健脾祛湿、益气养阴为治疗大法,并适当加减。对于湿蕴化热、余热未尽见黄腻苔者,加黄芩、竹茹清热化湿,湿浊滞于咽喉致咽部不爽者加玉蝴蝶利咽,夜寐差者加夜交藤、合欢皮解郁安神,纳差者加焦三仙以助运化,阳气受损者加淡附片以助阳。

寒湿疫,病性属阴,最伤阳气,艾灸能振奋阳气,顾护人体一身之阳[4]。唐代孙思邈在《千金要方·灸例》中提出:“凡入吴蜀地游宦,体上常须三两处灸之,勿令灸疮瘥,则瘴疫温疟毒气不能着人也。”考虑到病毒的清除与人体正气密切相关,同时为便于操作,本治疗方案从提升正气角度选用了中脘、关元、足三里三个穴位,关元、中脘属任脉,亦是小肠经、胃经募穴,足三里为胃经要穴,三穴合用,能温补元气,调理脾胃,补足“后天之本”,亦符合中医培土生金的理论,有助于加速机体对病毒的清除。艾烟具有空气消毒作用。艾叶点燃烟熏房间 0.5 h 可预防非典型肺炎的传播[7]。本组病例中,气阴两伤型患者也采用了艾灸治疗,并未见到有上火等不良反应的发生,可能与灸量温和及中药的协同作用有关。

通过2周的中药及艾灸治疗,41例患者中症状完全消失者占14例,为34.15%,总有效率达到87.80%。常见的残余症状中,以咽部不适为最常见,占29例,其次为失眠、胸闷/痛、腹胀,经治疗后,咽部不适、失眠、腹胀痊愈率均有显著变化,除腹胀外,其他单项症状VAS评分也均有下降。说明中药、艾灸的干预能显著治愈或减轻愈后“复阳”患者的残余症状。

“温病重舌”。舌苔乃中气上熏,胃津上朝,凝聚于舌,为脾胃功能的外候[8],舌象在温病的诊疗、判断预后中占有重要的意义。舌象的变化是反映中焦斡旋及正邪盛衰的重要指标。本组患者中通过中药和艾灸的干预,治疗后胖大或(兼)齿痕舌、腻(白、黄)苔较治疗前明显变少,正常薄白苔明显增多,前后对比均具有显著意义。齿痕舌及腻苔的改善也表明了通过治疗,机体正气逐渐恢复、余邪渐尽。

本组患者治疗中均未采用西药抗病毒治疗,数据表明,采用中药和艾灸等纯中医治疗,愈后“复阳”患者的转阴效果肯定,1周转阴率达80.48%,2周内转阴率达到95.12%。

关于康复期患者,中医辨证除脏腑辨证肺脾气虚、气阴两虚外,也有少数患者舌黄腻或白腻难退,属于湿热内蕴,寒湿困脾等证型,常表现为症状的粘滞不爽及病程的缠绵不愈。中医证候学 Meta 分析显示,COVID-19 最常见的症状依次为发热、纳差、乏力等,舌淡红苔腻、脉沉滑较为多见,符合湿邪致病的临床表现[9]。在遣方用药上,如条件允许个性化中药处方更适合患者病情差异。张炳厚先生常以三仁汤治内伤湿热,方中白蔻仁、厚朴、半夏芳香化浊,生薏苡仁、白通草、飞滑石淡渗利湿[10]。王彦晖常以二陈平胃汤加生姜、细辛等祛中、上焦之寒湿,祛湿兼以温阳,直取其本,以绝生痰之源[11]。但考虑到患者湿邪内蕴日久,极易化热,在运用温药方面恐引动他邪,用药时需谨慎。

此外,中医药康复除内服及外治法外,传统功法如八段锦、太极拳、五禽戏等可以通过调节肺的气机,改善心肺功能[12]。郑立夫等发现练习导引通过调身、调息、调神疏通经络,达到气机调整脏腑功能,使后天之本得以补养,从而增强治病防病的作用[13]。蒋凡等针对新冠肺炎患者内心情志变化,提出中医情志疗法,所谓“精神内守,病安从来”[14]。通过传统功法配合中医的呼吸、调神法能够恢复肺的司呼吸和气机升降之枢,以及脾的运化、腐熟水谷、输布水谷精微和升清降浊的生理功能[15]。另有研究表明“治未病”思想在新冠肺炎中的运用具有一定的指导意义[16-18]。中国营养学会新型冠状病毒肺炎营养膳食指导工作组指出合理的膳食能够保持与改善机体生理功能和免疫力[19]。

COVID是一种全新的疾病,愈后“复阳”的机理尚无确切定论,其治疗依据亦缺少权威临床报道。我们根据中医理论,通过对此类患者的症状、体征及舌象分析,辨证应用中药、艾灸治疗。发现纯中医药治疗整体疗效显著,不仅能明显改善各单项症状的严重程度,使舌象趋于正常化,同时2周转阴率可达到95.12%。表明对于愈后“复阳”患者,无论是消除残余症状,还是促使核酸转阴,中医药亦大有可为,值得临床借鉴。中医药防治疫病历史悠远,积累了大量经验,但是抗击爆发性传染病的宝藏挖掘得还远远不够,其优势尚未完全发挥出来[20],中医人仍需努力,大力挖掘中医药瑰宝中的有益部分助益现代公共卫生事业发展。