歌剧歌唱艺术:“意大利声乐学派”(二)

——声音“陛下”

〔俄〕 阿列克赛·阿列克赛维奇·斯捷波连科著 孙兆润译

有谁没有听过“面罩”的概念?“往面罩里唱”—是正确歌唱的保证。我们是多么疯狂地寻找,并一直在寻找这个“神秘”的位置。我们努力仿效意大利人,努力地探索、领悟“美声唱法”(бельканто)的神奇奥秘。我从卡鲁索、德尔·莫纳科、弗蕾妮、科莱里、贾克米尼、兰扎、考夫曼等歌唱家的歌声中,寻求他们发出独具魅力、宏伟激情的声音的秘密,这能帮助我弄明白他们的声乐思维和气质。我到现在都希望跟随这些天才学习,拿他们的灵感和创作成就来校正我声音概念的标准,拿他们心灵深处“真理的回声”来衡量我的演出表现,努力理解和感受他们富有表现力的手段和表达方式。值得赞赏的不仅仅是那些伟大的男高音,夏里亚宾、西耶比、加乌洛夫(Н.Гяуров)、布鲁松、卡布奇里、弗蕾妮、卡芭耶、萨瑟兰等,都是我声乐和表演艺术的楷模、榜样和“活字版”。我曾和布鲁松、卡布奇里、迪亚斯(Х.Диас)、弗莱明、齐亚拉(Maria Chiara)同台演出过,我总是赞赏、倾听,反复揣摩并努力明白他们的歌唱风格。对声乐学习者来说,靠近大歌唱家,(他们)就是学校。

“面罩唱法”是意大利声乐艺术体系的高标准。“唱的时候,要保持你的‘大脑袋’!”“把脑袋放胸膛里,胸膛放脑袋里!”艾维拉蒂如是说。

混声是真、假声结合的产物,它使得嗓音在音区间过渡平滑、均匀、无痕。“打开的喉咙,掩盖的声音!”这句俗语是对“意大利声乐学派”主要观点最简单明了的概括。

意大利大师们在谈高位置的时候,很少提到“大脑袋”,并没有明确解读“后壁”和“双重元音”(我自己的定义),如何理解这个概念?

卡鲁索曾建议自己的舞台搭档“用后壁来唱”,这引起了我的兴趣和思考。后来,吉利和科莱里也有类似的表述。关于“后壁”的感觉,我理解为正确吸气后充分打开的后咽壁。这种感觉应该运用在所有的音域中,特别是在过渡声区和高音区。科莱里甚至强调,在演唱极限音—小字二组的降b、b和High C的时候,以颅骨为主,后脑勺、颈椎都有感觉。我个人的理解,这种心理暗示,能够帮助歌者充分地扩展喉咙空间并保持这种打开的状态,有助于保持越过悬雍垂通往头腔的通道的通畅。除此之外,“双重元音”的感觉则要更多地运用口腔。

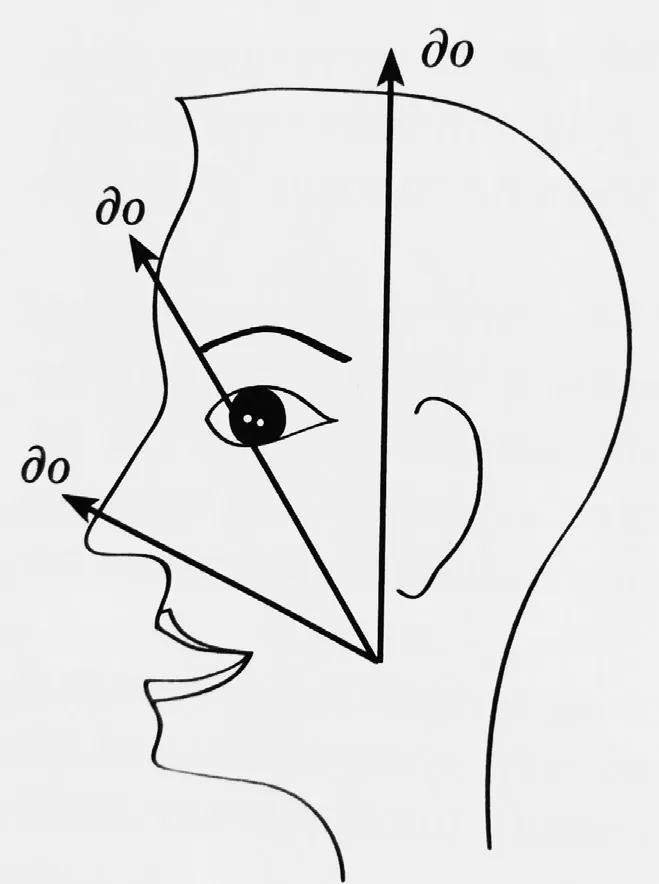

我所说的“双重元音”是什么概念?歌者应该在打开的喉咙和发声通道口想象建立“o”元音的形状,前嘴发出的所有元音都应该在喉咙里保持“o”的位置,就能获得混合的、变圆的元音色彩。要在牙齿和后咽壁之间建立一条“通道”,“通道”的两端—牙齿处唱“a”,而咽腔处实际上是“o”的状态。这就是我之前说到的“双重元音”的观点。用混合、变圆的元音往高音上唱,是使声区转换平滑、无痕,统一音质和音色的方法。然后,学生不管在什么音域、声区,都一概把声音往门牙处送,机械、片面、表面化地运用这个办法,自以为就是往“面罩”里唱。意大利人强调“用鼻子唱”“用眼睛唱”,我把这些建议分解应用在音域升高的进程中。音高决定气流的输送方向:低音区往牙齿处输送,中音区往鼻根处输送,高音区往头顶处输送。但是,整体的输送方向,自然是往前、往(音乐)厅里。我认为,这是对“面罩”概念准确和广义的解读(见图2)。

图2

“意大利声乐学派”体系中有很多离奇的、讽喻的、主观化的建议、箴言与感悟,比如“在吸气状态下唱”“在气息支持下唱”“吸气通向头顶”“用眼睛唱”“嗓音靠在气息上”“沿着脊柱吸气和演唱”等,都是教师把自己的感悟口传心授给学生。如果不是出自成就卓越的歌唱家和教育家之口,或许这些表述都会显得很滑稽、可笑。

举个例子,教师对年幼的小提琴演奏者不满意。他说:“大卫,你喜欢红菜汤吗?”“什么?”学生点点头,然后低下头。“大卫,那就像你喜欢红菜汤一样去演奏!”接着,大卫开始演奏,而且拉得非常棒,就像他喜欢红菜汤那样。

如果学生大卫不是大卫·奥伊斯特拉赫,教师不是伟大的斯托里亚尔斯基的话,这简直非常滑稽可笑。这个例子说明:和天才的音乐家、教育家一起工作,他们经常会用一些闪耀的灵感、欺瞒的方法、迂回的指令,有时甚至是超负荷的任务,来激发学生的直觉和想象力,迫使学生形象地、非常规地、自主地去感受和想象。

运用模拟、隐喻、对比的方式,帮助学生寻找基础的、正确的歌唱感觉,引导学生建立正确的声音概念是教师的主要任务。我毫无保留地把自己认知、感觉、心得的总和传授给学生,为的是让他们尽快以我的思维方式与我交流关于声音的概念,而最终建立他们的个性。然后,在课堂上,我逐步尝试强调、解释观点不一致的地方,答疑解惑,借助示范给学生讲解,迫使学生在声音概念的形成过程中自我倾听、自我“内视”,捕捉他们的错误,首肯他们的成功。

注意力,是整个成长过程中需要关注的重要问题。在初学阶段,在歌唱的呼吸方式建立的过程中,需要学会合理分配注意力。然而,这只是书面语言而已!它们并不能够解释歌唱家的感觉,究竟是如何发生的。这只是一种通用的,在实践和理论上相对正确的表达,对于个性阐释来说,并不适用,不具可观性。所以,有人说“书本上学不会歌唱!”,因为需要耳朵,教师的耳朵。只有这个“过滤器”,才能在学生“黄金般的中声区”筛掉所有错误的细节,捕捉修正后的细微变化。

注意力和专注力,是我们制造“乐器”的黏合剂,是我们建造“空中楼阁”的水泥。注意力可能不会立刻显现出来,有天赋的早一些,天赋少的晚一些,这取决于对待任务、问题的理解力的敏锐性、速率和反应力。

注意力伴随认知力成长,是认知力的产物,这是我的观点。所以,从学习之初,我就建议学生密切观察自己的错误,记住教师认可的发出正确声音的感觉,一次次重复,改善并固化它。快速记住并回忆(第二天)歌唱感觉的能力是歌唱家天赋的重要组成部分。“学习就是新习惯的成果”,这是我的观点。但需要强调的是,正确的习惯替换从前的坏习惯。“在吸气状态下唱”“在气息的支持下唱”“往自己身体里唱”,我记得,后者让我在学生时代钻进牛角尖。声音不是往前输送吗?怎么可能“往自己身体里唱”?这种矛盾长时间干扰着我的学习。

我听过很多歌唱家的演唱,努力想弄明白意大利、德国、俄罗斯等国家的大歌唱家们的区别到底在哪里?当然,区别是有的,而且很大!这并不令我惊讶。即便是意大利歌唱家之间,也存在区别。在“意大利声乐学派”中,佩尔蒂勒(Aureliano Pertile)和德尔·莫纳科不一样,斯苔芳诺和科莱里不一样,吉利和斯基帕不一样,西耶比和平扎不一样,加乌洛夫和莱蒙迪(Ruggero Raimondi)不一样,卡芭耶和苔芭尔迪不一样,卡拉斯和弗蕾妮不一样,这样的例子还有很多。我在想:同样都是意大利体系,声音效果和风格为什么不一样呢?这是怎么回事?

或许您会回答:这是嗓音条件不同。是的,或许是因为生理构造不同,是这样的。又或者是性情不同?卡鲁索和莫纳科的演唱风格比较之后,接着是佩尔蒂勒、西耶比和夏里亚宾之间的比照,蒂托·鲁弗和吉诺·贝基之间的比照。特别是西耶比,“完美的唐璜”,他保持了25年该角色世界最高水准的记录,他的声乐艺术独立于世界名家之林。在我看来,他可以与伟大的夏里亚宾同日而语。他们展现的不仅仅是歌剧领域的才华,还有人性的天才和音乐–戏剧体裁方面的高度成就。

马里奥·兰扎是我的“初恋”,我从没有忘记他!毋庸置疑,他的心灵和嗓音散发着炽热的、馥郁的芳香。许多歌唱家坦承,不是卡鲁索,也不是吉利,而是兰扎激发了他们的学习热情,激励了他们的歌唱人生,点燃了他们投身歌剧事业的火花,他们包括多明戈、阿特兰托夫、卡雷拉斯、马加玛耶夫等。他们毫不掩饰地指出,第一次唤醒他们才华的正是这位意大利裔美籍歌唱家迷人的嗓音。他音质的魅力、悲剧的人生,他的影片、他演员的才具,让百万人迷恋上音乐,爱上歌剧艺术。

有一天,一位记者问德尔·莫纳科:“大师,最近一段时间您闲暇的时候学习些什么?”他思考片刻回答道:“我在研究马里奥·兰扎的(歌唱)风格。”要知道,按照莫纳科的性格,他不会忍受自己“王冠”旁的任何人,况且是公开透露自己对同行的兴趣,对这位同样伟大的男高音的高度认可。兰扎有魔力的、狂放的又富有穿透力的音质,特别是英文流行歌曲、艺术歌曲、音乐电影等,都同样引人入胜。他的柔声倾诉、富有激情的演绎,无不触动观众人性的细腻触角。兰扎留给世人700多张唱片和7部电影,从中可以感受到他对待音乐的赤诚之心。

我赞美、迷恋这些绝妙的歌唱家们,这种感觉历久弥新。通过倾听,我明白了我所关注和研究问题的细节。与其他人一样,我有自己的偶像、自己的偏爱,但是除了声音“陛下”之外,我不可能有别的权威者。我如饥似渴地、清醒地、精心地品鉴和研究每一位偶像的声音特点。声音,是歌唱家心灵和精神的形而上学的本质反映,这是我关注的首要课题,但这并不意味着,我忽视这些伟大的歌唱艺术家及其艺术成就在世界艺术宝库中的价值和地位。不!应该说是他们失误和成功的原因唤醒我成为研究者。这里,我不是单纯地听从,而是鉴听。

这种对待任何一位歌唱家的声音均如饥似渴的认真端正的态度,对我来说,体现为一种自我获得和应用。我研究着,“饱受折磨”地理顺它们。呜呼!我“背叛”了自己的嗓音和使命。按我的想法,只走了几步,我便被“解雇”了。或许,这种感觉是一种过错,也许有谁可以赦免这种过错,信任并允许我写下这些文字,比如从事教学工作不能停滞,要不断前进。但是,去哪里?谁知道?我在思考。有句谚语:“谁停滞不前,就会在自己的葬礼上迟到。”意思是:死亡,往往出现在(人们)意识到它之前。(也许这样的言语)多少有些阴郁?是的,但是很现实!奈何?让我们继续……

斯捷波连科在歌剧《黑桃皇后》中饰演盖尔曼

佩尔蒂勒,是我猜想和疑惑的原因。他的嗓音条件并不好,喉咙很紧,“乐器”性能毫无动人之处。那么,是什么原因让他成为20世纪30年代斯卡拉歌剧院首席男高音的呢?是什么原因让他成为对待身边的音乐家和演员都以严苛著称的托斯卡尼尼的好友,并成为其声乐乃至其他艺术方面的“眼睛”和“耳朵”?是什么样的功绩和成就帮助他赢得了托斯卡尼尼的无限信任?……功绩,也许有。这首先得益于他非凡的歌唱技巧,迫使人们不仅愿意倾听,而且赞叹他那平淡无奇的嗓音,当然还有他的音乐才华。很明显,他的个性掩盖了嗓音的不足。

正是因为倾听佩尔蒂勒,我才更加清晰地认识到“在吸气状态下唱”“在气息支持下唱”的感觉。感受到这种能够克服先天不足的声音的魔力,挖掘、扫除一切演员意志和精神从属下的障碍,使得音乐厅中的观众伴随他嗓音的颤动一起共鸣。从这种非凡的现象中,我看到了征服自己禀赋不足的力量,是自我精神的体现。

正是在佩尔蒂勒的演唱中,我感受到了“张力”的感觉,他把这种气柱对抗的张力,转化为给角色的气质和激情的着色。“在吸气状态下唱”“在气息支持下唱”,佩尔蒂勒很好地掌握了这种气息歌唱的方式,并富有表现力地运用在演唱中,成为其声乐艺术的重要特征,并以此来补偿和规避嗓音中的先天不足,让他保持气流的均衡,就像魔术师手中的平衡绳一样,获得了令人震撼的音乐效果。

“阻抗”(импеданс)这个具有神秘色彩的词,由尤松(Юссон)教授首次提出。相信很多歌唱家和声乐教师在实践中采用了这个词汇,老生常谈了。还在音乐学院学习的时候,我们会经常听到:“拉开、拉开!”但是,“拉开”什么?更重要的是,如何“拉开”?我没有得到做法上的明确建议,听到的只是共性的回答和含糊、简单的感觉提示。我该如何给现在的学生们解释?他们居然没有听说过这个词汇,虽然有电脑和网络。

“拉开腹部和头腔两个点”(克里斯金斯基的口诀),正好解释了这个问题。可是谁采用过这个方法?如何来理解?我认为,意大利人也不一定完全明白。为了适应我们这个技术领先的时代,我给学生们解释这个观点,用的是有些讽喻意味的“反推艺术”,用飞机上乘客的感觉来解释好像更浅显和直观一些。换个表达方式,或可称为“减速的艺术”,就像飞机降落时开启反加速器减速那样。这就是气息支持的感觉,当歌唱家在歌唱时不输送他(她)捕获的百分之百的气息,而是只用百分之七十,余下的作为储备。这个关键时刻,就会产生气息好像竖立着,没有消耗,即会出现“往自己身体里唱”的感觉。

怎么解释这个概念?只能靠感觉。气息,从低处往高处输送,转化为声音,经过闭合的声带,在口腔中的硬腭、在鼻窦和头腔处得到反射。如果我们不操控它、不训练它,听其自然,气息就会给喉头施压,这就意味着声带会受损害。用呼出的气息来转化成声音,要与我们的目标反向而行。歌者要发挥想象力,想象声音从高处向下、向前发出,与从下发出上推的压力形成反作用力和反压力,同时让喉头安静地保持在应有的位置,无论音域升高或者降低都发挥好其调节共鸣的作用。意大利人告诉我们,“越高就越低,越低就越高”,说的就是在往高音区唱的时候喉头不应该上提,横膈膜下部要支持;而往低音区唱的时候,则要保持声音的高位置不能丢。

我跟学生开玩笑称之为“反推艺术”,实际上是“气息支持的反推力”,这在“意大利声乐学派”发声原理上具有决定意义。正如我所理解的那样,要做音域的主人,在高音用力上,要像声音的主人(施舍)一样,而不是仆人。

人的嗓音存在一个自然的断裂带。在过渡音区,喉咙就开始缩紧,这使得气柱不能够正确发挥作用,声音的走向和共鸣就发生偏差。歌唱之所以被称为艺术,是因为歌唱家在这个结合处努力平衡,运用正确的方法结合胸声区和头声区,人为地拓展、打开吸气的喉咙,把喉头置放在正确的位置。但不要忘记,上述环节必须伴随着气息的精准工作。

阿克西奥玛指出:“如果用喉咙唱歌,说明你的气息没有支持住。”这个表述二者择一,没有提到其他要素。我们需要在过渡音区(逐渐往高音区唱)的时候,稍早一些打开喉咙,用变圆的混声去演唱。意大利人说,整个音域的演唱都要用混声,头声在声音的致远性上有着决定性意义。这些意大利声乐体系中的法则历经几百年,充分证实了美声唱法的美妙和发声方法的正确性与生命力。

歌唱的、剧院的、正确的声音,可以很好地穿越乐队,传到空间的各个角落并获得丰富的共鸣。其间发自身体的声波的振动频率和剧院中的空气的固有频率相等,便发生共振。

如果用批评家、艺术学家、历史学家、艺术理论家的口吻来问我,我坦承,跟学生谈话的时候,我并没有引经据典。我不准备证实给所有熟识的人看,我只想跟年轻人分享我的问题、我的感觉,相信这对他们的认知和事业会有所帮助。(待续)