传诗与注诗:传播意识下的唐诗自注运用

魏 娜

(新疆师范大学 中国语言文学学院,乌鲁木齐 830017)

自注作为唐诗发展史上的重要现象,已引起学界的关注。诸先贤方家就此展开多维度的探讨,并形成了一系列颇具启示性的结论。现有成果的关注点主要集中在两方面:一是对唐诗自注文献价值的揭示,一是以杜甫、白居易诗歌自注为代表的个案研究。但仍存在若干值得发掘却鲜被触及的问题,唐诗自注的使用与诗人传诗间的关系便是其中之一。唐代诗人具有积极自觉的诗歌传播意识,这毋庸置疑,但这种意识在自注中是如何体现的;从诗歌传播的角度看,自注发挥了何种作用;从诗歌接受的角度看,自注的使用又会衍生出哪些问题,以上将是本文着重论述的内容。

一、自注内容指向及人称表述中的读者意识

所谓传播,是指传播者将承载特定传播内容的媒介通过某种渠道传递给受传者,使之透过媒介领会传播内容并有所反馈的过程。传播过程的构成依托五个要素:传播者、传播内容、媒介、传播渠道、受传者。而传播的最终目的是使受传者在最大程度上对传播内容有所领受与回应。具体到唐诗而言,诗人以诗为媒彰显自我精神世界及社会现实,并通过行卷、题壁、宴集、整理编订诗文等一系列途径实现其作品与声名的跨时空传播。在这一过程中,诗人往往兼具创作者与传播者的双重身份,作品传播的范围及效果是其重点考虑的问题。而无论是对受传者的重视还是对不同传播方式的并用,都是诗人努力传播自我作品,从而获得“没而不朽”[注]参见王缙《进王维集表》。的生命永恒与“冀知者于异时”[注]参见李绅《追昔游诗》序。的超时空精神共鸣的表现。这种强烈的诗歌传播意识在唐诗自注中打下了深刻的烙印,自注在很大程度上成为应诗歌传播之需而采用的手段。

在传播过程中,信息的受传者一般分为现实受传者与隐含受传者两类。所谓现实受传者,是指具体明确的信息接收对象,大多是由传播者指定,因而为其所知晓了解。所谓隐含受传者也可称为潜在或预设受传者,是指传播者所预设和期待的信息接收者。在开放性的传播过程中,这类受传者必然存在且具有时空上的跨越性,不为传播者所熟悉和掌握。就唐诗来说,现实受传者即诗歌寄和或酬答的对象极为常见,通常在唱酬往还之作的题目中直接出现;而隐含受传者即潜在的诗歌读者却很难被发现。换言之,诗歌文本往往能够明确体现诗人与现实读者的对话关系,但几乎无法反映诗人与预设读者超越时空的交流意识,这显然并不符合诗人立言以不朽的诗歌传播意图。事实上,在诗人的观念中无疑存有对更为广泛遥远的潜在读者的设定与期待,否则便很难解释其题作于公众空间及存留编集自身作品的行为。而自注作为诗歌文本的衍生形式,也恰好传递出诗人对话预设读者的强烈诉求,这从自注的内容指向及人称表述两方面明显可见。

自注的内容指向即诗人针对谁做出的注解阐释。唐代诗歌分为社交应酬性的题赠唱答之作与非交际应酬性的个人叙事抒怀之作。如上文所言,前者大多存在具体明确的现实读者即实际的酬赠对象,诗歌自注的内容往往又是其熟悉明了的信息。如韦应物《答僴奴重阳二甥》题下注:“僴奴,赵氏甥伉;重阳,崔氏甥播”[1]369,交代了两位外甥的姓名,若这是针对作为诗歌酬答对象的外甥做出的说明,则有悖常理。刘长卿《自江西归至旧任官舍赠袁赞府》的寄赠对象袁赞府为苏州长洲县丞[注]据储仲君《刘长卿诗编年笺注》,《自江西归至旧任官舍赠袁赞府》一诗创作于上元二年(762)秋,诗人奉敕由江西归苏州重推。又据同书所附《刘长卿简表》,知诗人于至德二载(757)进士及第,释褐苏州长洲县尉。诗题所谓“至旧任官舍”应当为长洲县署衙,而元赞府则为长洲县丞无疑。。题下自注“时经刘展平后”[2]208,所言乃为上元元年(761)十二月刘展部将张景超进据苏州,次年春为平卢军兵马使田神功所平之事[注]田神功平刘展平之乱,在《资治通鉴》和《旧唐书》中均有详细的记载。《资治通鉴》卷221“肃宗上元元年十二月”条记载:“李藏用与展将张景超、孙待封战于郁墅,兵败,奔杭州。景超遂据苏州,待封进陷湖州……将军贾隐林射展,中目而仆,遂斩之。”中华书局,1956年版,第7101—7104页。据《旧唐书》卷10《德宗纪》载:“(上元元年)十一月乙巳,宋州刺史刘展赴镇扬州,扬州长史邓景山以兵拒之,为展所败,展进陷扬、润、昇等州……(二年)乙卯,平卢军兵马使田神功生擒刘展,扬、润平。”中华书局,1975年版,第260页。。作为苏州属县县丞,袁赞府定然知晓。韦应物《答刘西曹》题下注“时为京兆功曹”[1]93是诗人对自己现职的说明,而作为同僚的刘西曹无疑是知情的。韩翃《送夏侯侍郎》题下注有“爱弟摄青州司马”[3]2729之语,其所言夏侯侍郎本就知悉。

以上自注的内容或与诗歌赠酬对象或与其熟识之人事相关,这在唐诗自注中非常普遍。若将此类自注的指向视为诗歌实际的接受者即现实读者,则无异于诗人向其陈述他们熟知的信息,这显然是不合逻辑的。但若从预设读者的角度考虑这一看似悖于常理的问题,则可以获得较为合理的解释:由于诗歌的预设读者对诗人而言是完全陌生的个人或群体,他们的身份、经历、学养及所处的时代环境可能各不相同,对诗作的接受程度与领会角度亦千差万别。诗人无法与预设读者一一对话,却又想尽量为其消减阅读中因信息不足而导致的理解障碍,自注就成为解决这一困境的有效手段。

综上,具有应酬交际属性的寄赠和答类诗歌,实际面向两个层面的读者群:一个是表面可见的现实读者,诗人通过诗题将其直接呈现,并与之进行点对点的诗歌即时传播;另一个则是隐藏更深的预设读者,诗人凭借自注对诗歌文本信息加以充实明确,以期为之提供正确解读作品的依据。从这个意义上讲,诗人在进行赠酬和答类诗歌的创作时,不仅期待着与具体酬赠对象的充分交流,而且通过自注其诗的方式,表达出跨时空的沟通意识以及“冀知者于异时”的明确意图。

在非交际应酬性的个人叙事抒怀作品中,自注内容完全指向诗歌潜在读者的情况同样存在。如杜甫《冬日洛城北谒玄元皇帝庙》中“画手看前辈,吴生远擅场”句下注“庙有吴道子画《五圣图》”[4]92;牛仙客《宁国院》题下注“在新城县”[5];元结《将牛何处去二首》其二中“叔闲修农具,直者伴我耕”句下注“叔闲,漫叟韦氏甥,直者,漫叟长子也”[3]2699;戎昱《苦哉行五首》题下注“宝应中过滑州洛阳后同王季友作”[3]3006。与寄赠酬唱类作品不同,个人叙事抒怀的诗歌一般不存在作为酬寄对象的现实读者,而诗人更无需用自注向自己交代这些已知的信息,故自注唯一的指向便是那些诗人期待出现也势必存在的潜在读者。看似琐碎的注释内容,实则是诗人为预设读者提前储备的诗歌信息,其是否能满足预设读者的阅读需要及满足的程度如何姑且不论,单从自注内容明显指向预设读者来看,诗人希冀其作品长久流播的意图是显而易见的。

除内容指向外,诗人对诗歌潜在读者的预设与期待同样体现在自注的人称表述上。诗歌自注中的称谓实际反映出诗人的叙述视角及由之形成的与读者(包括现实读者与预设读者)间的不同关系。由于个人叙事抒怀类诗歌在创作之时并不存在现实读者,自注的内容指向足以作为判定预设读者存在的依据。而赠酬唱答类诗歌具有明确的寄赠对象,故而除内容指向之外,自注中的人称亦能证明预设读者佐证的存在。在此类诗歌自注中,提及具体寄赠对象的情况极为常见,如果诗人希望其作为自注信息的接受者,那么自注中应当形成的是第一人称“我”,即作为说话者的诗人与第二人称“你”,即作为听话者的寄赠对象之间的对话关系。如此,诗人在自注中应当用第二人称代词称呼寄赠对象即可。如李华《寄赵七侍御》中有三处句下自注“逆胡陷两京,予与赵受辱贼中”“华贬杭州司功,赵贬泉州晋江尉”“承恩累迁尚书郎,赵拜补阙御史”[3]1588,若这是诗人向酬寄对象赵侍御做出的解释说明,注语中应该直接使用诸如“汝”“尔”等第二人称代词即可,而不当以姓氏称之。再如白居易《和钱员外答卢员外早春独游曲江见寄长句》句下自注:“云夫、蔚章同年及第,时予与蔚章同在翰林。”[6]914云夫、蔚章分别为诗题中钱徽、卢汀两位员外的字,若自注是针对和答对象钱徽所说,那么其前半句同样应当以第二人称代词而非以字称之,即“汝与蔚章同年及第”或“汝二人同年及第”,方符合听说双方的称谓习惯。

事实上,在唐代寄赠类诗歌自注中,诗人对诗歌寄赠对象从不以第二人称相称,而多将其姓氏、名字、官职、行第单独或组合使用,甚至仅用“此公”“此子”“此君”称之。如岑参《寄韩樽》题下注“韩时使在北庭以诗代书□时使”[7]746;沈传师《和李德裕观玉蕊花见怀之作》句下注“德裕元倡有今来想颜色,还似忆琼枝之句,故云”[3]5304是称以姓名。李嘉佑《送窦拾遗赴朝因寄中书十七弟》题下注“窦拾遗叔向,其弟窦舒也”[3]2162;严维《奉和皇甫大夫夏日游花严寺》题下注“时大夫昆季同行”[3]2918是称以官职。白居易《禁中九日对菊花酒忆元九》题下注“元九云:‘不是花中唯爱菊,此花开尽更无花’”[6]1070是称以行第。高适《鲁郡途中遇徐十八录事》题下注“时此君学王书嗟别”[8];刘长卿《送李秘书却赴南中》题下注“此公举家先流岭外,兄弟数人,俱没南中”[2]509;卢纶《送姨弟裴均尉诸暨》题下注“此子先君元相旧判官”[9]9则是以一般的代词相指称。上述称谓方式在本质上都等同于第三人称“他”,将其全部替换为“他”,完全不影响注释内容及其中人称关系的准确性。由此可知,在寄赠类诗歌自注中,不存在作为阐释方的诗人“我”与作为寄赠对象“你”之间的对话。寄赠对象所扮演的恰恰是第三方的角色,是作为阐释方的诗人“我”向信息接受方所要介绍说明的那个人。换言之,寄赠诗的现实读者即赠与对象往往并非自注信息的接受者,而是信息的组成部分,而信息的接受方显然只可能是预设读者。自注中的人称表述也恰恰成为诗人意欲与之沟通交流的证据。

从自注的内容指向与人称表述上不难看出,诗人对预设读者的期待及为其有效阅读而进行的先期准备。这种自觉明确的读者服务意识或者说是读者立场,正源自于诗人强烈的诗歌传播诉求,是应此而生的产物。

二、诗歌编存与以注入诗中的诗歌传播意识

除自注的内容指向及人称表述外,诗人对自我诗作的整理结集与自注其诗的行为存在较为密切的关联,这同样反映出诗人的作品传播意识及与读者交流的意愿。诗人保留编订自己的作品,无非是希冀其获得更为广泛长久的流传。存诗编集之举愈自觉,其传诗意识就愈强烈,对诗文这一寄托自我声名、情志的载体也愈加爱重。《四库全书总目·集部总叙》云:“古人不以文章名,故秦以前书无称屈原、宋玉工赋者。洎乎汉代,始有词人。迹其著作,率由追录。故武帝命所忠求相如遗书,魏文帝亦诏天下上孔融文章。至于六朝,始自编次。唐末又刊版印行。夫自编则多所爱惜,刊版则易于流传。四部之书,别集最杂,兹其故欤。”[10]可见,文人别集的整理编定始于汉代,当时的作者对自我作品并无保存整理的自觉意识,而均由他人进行追录编订。文人自编的别集至六朝时期才出现,这应当与此时期文学从经、史中剥离,走向独立自觉并进而担负“立言以不朽”之崇高使命相关。尽管如此,魏晋六朝时期,能将自己的作品亲手纂录成集的文人依然极为罕见。穆克宏《魏晋南北朝文学史料述略》一书中所录的160位作家中,仅曹植与江淹曾亲编自己的作品。曹植《文章序》有言:“余少而好赋,其所尚也,雅好慷慨。所著繁多,虽触类而作,然芜秽者众,故删定别撰,为前录七十八篇。”[11]可知曹植对自己的赋作进行过删汰,最终保留78篇编订成集,故其实为赋文的自选本。江淹诗文集的编定情况,据《梁书·江淹传》载:“凡所著述百余篇,自撰为前后集,并《齐史》十志,并行于世。”[12]后集已亡佚,仅有十卷本《前集》,所收诗、赋、公文兼有[注]关于江淹前、后集存佚及收录情况,详参穆克宏《魏晋南北朝文学史料述略》,中华书局,1997年版,第126—127页。金开诚、葛兆光《古诗文要籍叙录》,中华书局,2005年版,第241页。本文中的叙述皆以之为据。。显然,无论曹植还是江淹,虽都有自编别集,但均非单独的诗歌集本。而魏晋六朝时期其余作家的诗、文别集则都由他人编次而成,甚至从史料记载中都无法寻得其曾保存过自身作品的线索。可见留存、整理乃至将自我作品结集作为实现其最大程度上系统完整传世的重要途径,并未得到魏晋六朝作家的足够重视,这是作者的作品存传意识尚未充分觉醒的表现。

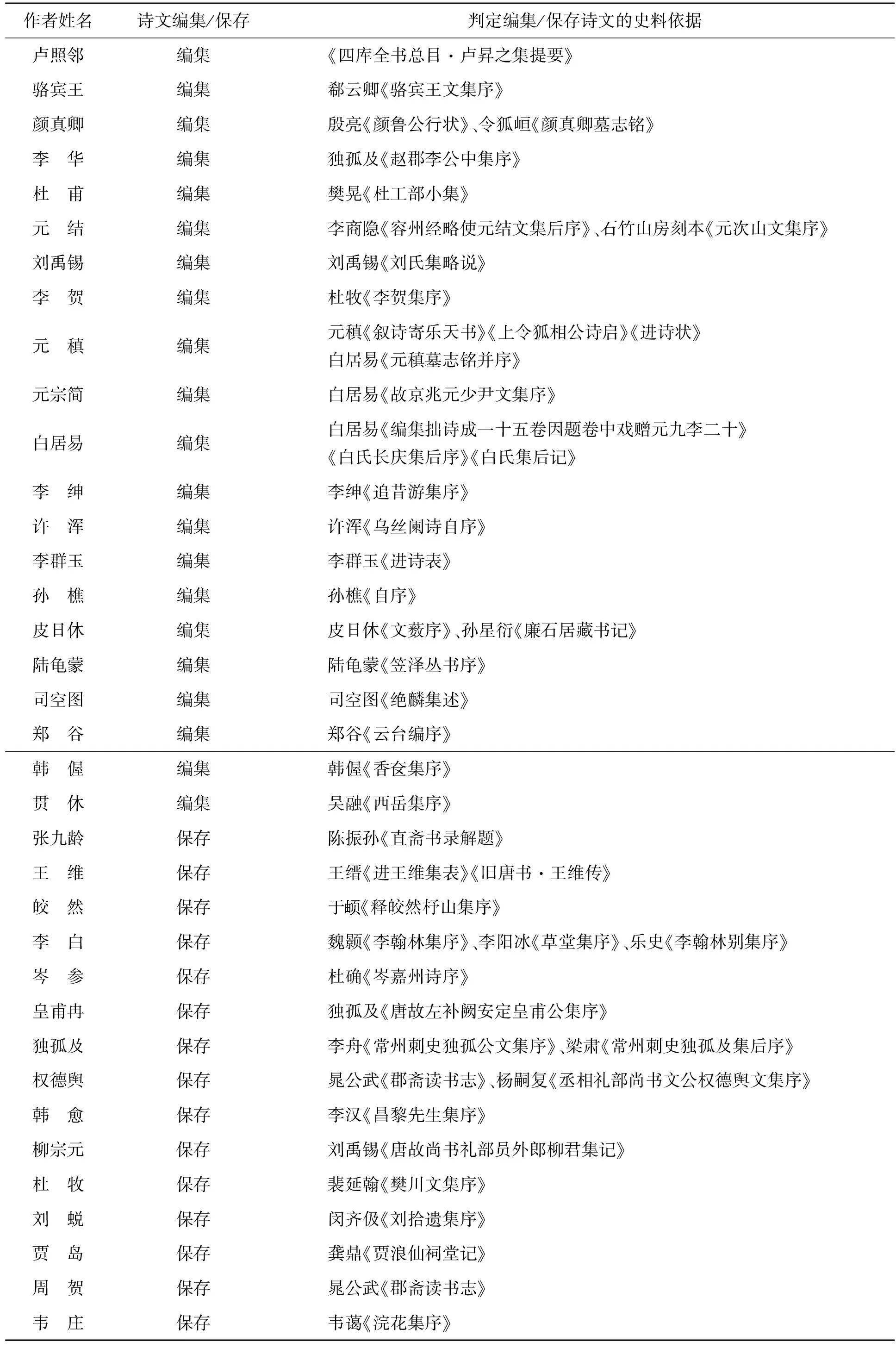

与魏晋六朝相比,唐人整理或编订己作的情况明显更加普遍。笔者以万曼《唐集叙录》为据,书中收录有别集传世的作者108位,其中对自我作品或存留或编次者共36位,占作者总数的1/3。显然,唐人对自我作品的爱重与播扬意识远非魏晋六朝的作家可比。36位存编自身作品的作家中,自编文集者21位,保存生平作品却未亲编成集者15位,详情如表1。

表1 自编文集、保存生平作品但未结集者情况

表中作家的亲存作品或亲编文集均包含诗歌,因此适用于本文的讨论。上述21位自编文集的作者中,除卢照邻、骆宾王、元宗简、孙樵4人外,其余17人均在诗作中使用了自注。15位亲存作品的作家中,除韩愈、刘蜕、贾岛、周贺4人外,其余11人的诗作中也同样使用了自注。不仅如此,表示过去时间概念的副词“时”在自注中出现的频度极高。据笔者统计,有70位诗人在自注中使用过“时”字句,既包括以上28位保存或编次自身诗歌的诗人,也包括42位作品存编情况未见史载的诗人。

自注中的“时”字句,从内容上大致可分为四类:(1)说明年龄,一般采用“时年……”的表述方式。如王维《九月九日忆山东兄弟》题下注:“时年十七”[13]260;白居易《江南送北客因凭寄徐州兄弟书》题下注“时年十五”[6]1041;元稹《归田》题下注“时三十七”[14]629。这类注释均为交代诗人的作诗年龄。(2)说明诗人或诗中所涉人物的任职情况,一般采用“时任某职”的表述方式。如岑参《送张郎中赴陇右觐省卿公》题下注“时张卿公亦充节度留后”[7]511;杜甫《冬狩行》题下注“时梓州刺史章彝兼侍御史留后东川”[4]1055;权德舆《奉和郑宾客相公摄官丰陵扈从之作》题下注“时充卤簿使”[15]。(3)说明地点,一般采用“时在某地”的表述方式。如李白《赠张相镐二首》题下注“时逃难病在宿松山作”[16];许浑《卧病》题下注“时在京都”[3]6119均为点明诗歌创作地点。韩翃《送郑员外》题下注“郑时在熊尚书幕府”[3]2750;郑谷《叙事感恩上狄右丞》中的句下注“时大驾在华州”[3]7726则交代诗中人物所处之地。(4)说明事件,一般采用“时+某事”的表述方式。如白居易《和元八侍御升平新居四绝句》题下注“时方与元八卜邻”[6]1189;陆龟蒙《闲书》中的句下注“时黄巢围广州告急”[17]。如前所述,“时”作时间副词时,有“那时”之意,表示说话人在当下时空对过去的追述。诗人在自注中交代时间、地点、事件,前缀过去式时间状语“时”,证明自注撰写与诗歌创作并非同步,前者是晚于后者的延时叙述。而且从实际情况看,自注提供的信息多为寄赠对象或诗人自身所熟知,在创作的当下就撰写自注,实无必要也几乎不可能。那么,自注也只能是诗人在后期翻阅、整理作品过程中的补充添加。

另外,上表中韦应物、白居易、元稹、李绅、李德裕、韩偓、韦庄七人的自注时有对诗歌编排情况的说明。如韦应物《伤逝》题下注:“此后叹逝哀伤十九首,尽同德精舍旧居伤怀时所作”[1]135;白居易《招王质夫》题下注:“自此后诗,为盩厔尉时作”[6]459,《春池闲泛》题下注:“已下律诗”[6]2747;元稹《清都夜境》题下注:“自此至秋夕七首,并年十六至十八时诗”[14]24,《梦上天》题下注:“此后十首并和刘猛”[14]694;李绅《登禹庙回降雪五言二十韵》题下注:“此诗一首,在越所作,今编入卷内”[18]71,《题法华寺五言二十韵》题下注:“此一首亦在越所作……今编于追昔游卷中”[18]64-65;李德裕《春暮思平泉杂咏二十首》题下注:“自此并淮南作”[3]5405;韩偓《荔枝三首》题下注:“丙寅年秋,到福州,自此后并福州作”[3]7795。七人中又以白、元最甚,两人此类自注分别为22条、18条。有关诗歌编排情况的自注虽都附于某一诗题之下,但并非对该诗的注释,而是对某阶段、体式、题材诗歌的总体说明,主要交代某一系列作品的数量及创作起讫时间。而这些是诗人在创作当下绝无法预知的,只能是在作品整理、编集阶段进行的补充,这在上举李绅的两例自注中体现得尤为典型。更为巧合的是,以上七位诗人除韦应物外,均对自己的作品有所保存或编订。

综上,诗人对其诗歌作品的保存、编集与诗歌自注的撰写之间存在比较明显的相关性,自注现象多伴随诗人对诗歌的存留、编次而出现,两者之间的关联本质上是诗人对诗歌解码信息的有意传播。

三、诗歌传播背景下自注的作用与问题

信息的传播是传播者将传播内容采用一定的符号形式即编码,借助媒介并通过具体传播渠道传递至信息接收者的过程。接收者对信息内容的理解与反馈,是信息实现有效传播的重要标准。就诗歌传播而言,诗人将意图传递的思想情感转化为诗歌语言的创作过程即信息的编码过程;诗歌的保存结集、题壁、入乐等是传播渠道;而读者的阅读评鉴则是通过表层文字触摸作者情思意图的信息解码过程。读者的解码即对诗歌思想情感的获取、领受是否顺利,在很大程度上取决于诗人采用的信息编码符号是否为阅读者熟知。换言之,诗人运用的语词、意象等符号形式与其内涵所指间的关系,是否也能为读者心领神会。而从唐人编集的目的、自注的内容指向与人称表述看,显然对存在于不同时空的预设读者抱有极大的期待。由于时代及个体的系列差异,势必造成预设读者对诗歌语词、意象等理解的障碍,从而导致作品传播受阻。而诗人在无法实现与预设读者即时对话的情况下,为了尽量规避其解码诗歌信息时的困境,便运用自注对诗歌所指之事、意进行阐释疏通,以辅助读者实现准确有效的阅读。因此,诗歌自注实质是诗人对诗歌采取的自我解码,其与诗歌文本一同作为诗人所传递的信息,通过诗歌的整理编集这一途径,实现诗歌所承载的思想内容在读者群尤其是在预设读者群中的有效传播。

基于自注的解码作用,诗歌中特定词语的含义、隐晦不明的史实本事以及所牵涉的人物背景,这些极有可能构成预设读者解读障碍的事项,就成为自注的重点。如白居易在《晚春酒醒寻梦得》中,特别对“还携小蛮去,诚觅老刘看”句中的“小蛮”进行了解释:“小蛮,酒榼名”[6]2553。“小蛮”一词在白居易诗歌中有两个义项,一为其所宠爱之舞姬的名号,这在白诗中经常出现;一为酒榼名称,仅在此句中使用。若无此注,则读者极有可能将酒榼之小蛮消解为舞姬之小蛮。诗人对这一看似寻常的小词加以注释,正是为读者提供正确的诗歌解码,以避免误读。皮日休《病中书情寄上崔谏议》题下注“时眼疾未平”[3]7072既对诗题的“病中”有所交代,又点透诗中“闭门无事忌春风”的真正原因,为预设读者提前解惑。杜牧《中丞业深韬略志在功名再奉长句一篇兼有咨劝》中“要君严重踈欢乐,尤有河湟可下鞭”句下注“时收河湟,且止三州六关”[19]所言为宣宗大中三年(849)收取河湟并设立三州六关之史实,此为杜牧及同时代人所熟知的重大事件,但未必为后世读者所了解。此注的目的便在于澄清诗句中“河湟”之事,为不知情的读者建构解读诗歌的史实背景。卢纶《送姨弟裴均尉诸暨》题下注“此子先君元相旧判官”[9]9交代了裴均之父裴行检与元载之间的渊源,此乃其得任诸暨尉的重要原因。而诗人也是因舅氏韦曲牟的相助,方有仕进之机,这与裴均的经历极为相似。此注正是解读“相悲得成长,同是外家恩”一句情感内涵的钥匙。

由此可见,自注针对的多是诗歌中诗人与读者特别是预设读者无法达成认知默契的部分,这些内容一般具有专属性,仅为特定时代、地域的人甚至是诗人自己所知,因此对于生活在不同时空又身份各异的预设读者而言,自然不甚熟悉甚至是完全陌生的。如果说自注作为解码方式将诗歌语言中蕴藏的信息变为属于诗人与预设读者的共识,那么诗人对作品的整理编订,则是使这种共识得以实现,最终成为推动诗歌有效传播的关键。

从诗歌传播的角度看,自注确实在一定程度上起到解码诗歌的作用。但在其发挥向读者答疑解惑之功用的同时,也引发了新的问题:不少自注在输出丰富内容的同时,也不断衍生出亟待再度阐释的新信息点,而这主要集中于人物阐释与事件阐释两方面。

人物阐释方面,最常见的是自注对人物姓名、身份交代不明,存在信息留白。如严维《奉和皇甫大夫夏日游花严寺》题下注“时大夫昆季同行”[3]2918既提供了诗歌创作的背景,又阐明了诗中“王家少长行”一句的具体所指,还原了诗歌创作场景,有助于对诗意的理解。但自注却未交待皇甫大夫本人及其昆季的名姓、身份,这又成为需要继续追讨的问题。再如欧阳詹《送潭州陆户曹之任》题下注“户曹自处州司仓除”[3]3903,虽然提供了陆户曹的历官信息,但此人之名姓又是自注的盲点。又如李德裕的《忆金门旧游奉寄江西沈大夫》于“又惜天边一卧龙”句下注有“杜西川谪官南海”[3]5395,尽管对诗句所喻之事有所揭示,但缺乏对杜西川其人及其贬谪原由的说明。

事件阐释方面,自注虽然交代了诗歌涉及的史实本事,但对其来龙去脉并未详叙。如刘长卿《自江西归至旧任官舍赠袁赞府》题下注云:“时经刘展平后”[2]208,由此仅知刘展叛乱被平,但叛乱原因、平叛过程及何人所平,自注则均未提供答案。又如白居易《忆洛下故园》的题下注:“时淮、汝寇戎未灭”[6]822;《登郢州白雪楼》中“朝来渡口逢京使,说道烟尘近洛阳”句下注:“时淮西寇未平”[6]1219;《送客春游岭南二十韵》中“战舰犹惊浪,戎车未息尘”句下注:“时黄家贼方动”[6]1349,的确都揭示出牵动诗情或隐于诗句中的重要事件,但同样不言其详情始末。

点到即止的释解方式为读者提供诗歌解读线索的同时,也使容量极其有限的自注无法实现对其衍生出的信息的再阐释。而这种二次解读是否能够实现以及实现的程度往往也会对诗歌文本的接受效果产生一定的影响。如白居易在其《寄唐生》中对唐生所敬佩叹惋的忠义之士的凛然之举进行了排比例举并分别以注释之:“太尉击贼日”注曰:“段太尉以笏击朱泚”,“尚书叱盗时”注曰:“颜尚书叱李希烈”,“大夫死凶寇”注曰:“陆大夫为乱兵所害”,“谏议谪蛮夷”注曰:“阳谏议左迁道州”[6]78。注释之目的是将诗句概括浓缩的史实细化延展,从而使全诗对“忠义凛然”的颂赞更扎实有力。但自注只是将诗句对应的人物事迹作一简单揭示,却并未详叙个中的过程情节,而这恰恰是最有助于理解诗人所要表达的忠义精神的关键。若读者对此不予进一步的追究解读,则无法深切领受诗人以铺排之笔连缀一系列人物事迹的背后,实是对唐生德行的高度赞许。而李益《从军有苦乐行》题下自注“时从司空鱼公北征”[20]在提供李益出使边塞之行迹线索的同时,亦因未交代司空鱼公的名字,而导致后世在考证鱼公其人及李益出塞次数、时间上的分歧[注]关于李益出塞时间、次数的讨论,详见王亦军、裴豫敏注《李益集注》,《从军有苦乐行》注释2,第107-108页;傅璇琮主编《唐才子传校笺》第二册卷四《李益传》校笺部分,第94-98页;同书第五册卷四《李益传》校笺部分,第187页。。此注在提供诗人行迹经历方面的价值亦因此而有所折损。

综上所述,自觉的诗歌传播意识与强烈的预设读者期待是唐代诗人以自注入诗的重要原因。诗歌自注的内容指向、人称表述以及诗人整理编集自身作品与诗歌自注使用的密切关联无不折射出诗人意欲实现其诗歌超越时空恒久流传的诉求。而自注在诗歌传播的过程中发挥了解码诗歌文本信息的作用,为不同时代、地域、背景的预设读者提供解读诗歌的依凭,从而尽可能地实现诗歌的有效传播,这也是诗人采用自注的初衷。但自注在丰富诗歌文本内容的同时,也因言而未尽造成了新的信息留白,这又对诗歌的接受效果产生一定程度的影响。