论《中国丛报》的历史及其文化价值

黄 涛

(安徽师范大学 马克思主义学院,安徽 芜湖 241000)

《中国丛报》(TheChineseRepository)是由美国传教士裨治文(Elijah Coleman Bridgman)于1832年5月在广州创办的一份英文月刊。TheChineseRepository原无中文译名,旧译之名很多,如戈公振先生译为《中国文库》、陈恭禄先生亦译为《中国文库》、梁嘉彬先生译为《中华见闻录》、王治心先生译为《中国的仓库》、郭廷以先生译为《西儒耳目资》、李定一先生译为《华事汇报》、黄嘉谟先生译为《中华丛报》、王树槐先生译为《中华丛刊》、日本人译为《支那丛报》[1]186。至于《中国丛报》旧译为《澳门月报》,疑点很多。戈公振先生在其《中国报学史》一书中认为魏源《海国图志》所载的《夷情备采》《大率》译自当时澳门所发行的六种葡文报纸,并说《澳门月报》似即Chronica de Macao之载文。实际上《澳门月报》亦非Chronica de Macao,而很可能是Chinese Repository的中文译名,但证据不足,因为《夷情备采》分上下两卷,上卷为“澳门月报”,下卷包括“华事夷言录要”“贸易通志”“滑达尔各国律例”,后者原书已注明为“伯驾译书”,一小部分为袁德辉译书,自非译自葡文报纸,其他两文译自何处则难以确定。唯林则徐所雇之四位译员,据裨治文云,均通英文,并未提及其中任何一人通葡文。……林则徐于1839年到粤,其译报自在抵粤之后,而Chronica de Macao已于三年前停刊。……至于《澳门月报》是否即为《中华丛刊》尚难确定,因为部分译文系东拼西凑而成,不易在原刊上找出[1]172,187。现在,绝大多数学者习惯将TheChineseRepository译作《中国丛报》了。

一

《中国丛报》为24开本的月刊,每期有500多页。其具体出版情况,目前所见中国报刊史、新闻史、出版史的许多论著中,多语焉不详或甚多错误,几乎所有论著均说《中国丛报》每月一期,每年一卷,从不间断。一般情况下,月刊是每月1期,出至12期合订为一卷。而发行20年的《中国丛报》的事实并非如此,而且比较复杂。它开始时并不是每年一卷,而是跨年度的,也并非每卷都是12期。中山大学梁碧莹教授对《中国丛报》出版情况的介绍比较接近原刊实际[2]。更具体的情况应该是:1832年5月创刊为第1期,直至1833年4月为第12期,这样第1卷(1832年5月至1833年4月)、第2卷(1833年5月至1834年4月),依次到1840年4月,共8卷。第9卷只有八期,即1840年5月至12月。从1841年即第10卷开始,每月1期,每年1卷,直到1850年第19卷。1851年即第20卷,该年实际上只出版8期,1月至7月每月出版1期,从8月至12月合出1期[3]。

从期卷的出版情况来看,《中国丛报》创刊和停刊时间也可以明晰了。我们知道,《中国丛报》创办者是美国传教士裨治文,但“《中国丛报》是在马礼逊的倡议下创办的”[4]344。而实际上,最先具有发行《中国丛报》想法的是罗伯特·马礼逊(Robert Morrison)及其助手米怜(William Milne)。马礼逊是1807年英国伦敦布道会派往中国的传教士,也是第一位来华的新教传教士,揭开了西方基督教在中国传教事业的序幕[5]。马礼逊等外国人来华时,清政府仍然厉行禁教政策,这使得他们在广州、澳门的传教活动难以开展。1815年,马礼逊与米怜认真讨论了当时中国的传教状况后,决定在马六甲建立一个对华传教之地,计划用教育和文字作为传教的主要方式。8月,他们创刊发行了《察世俗每月统记传》。这是近代最早的一份中文月刊报纸,被誉为“中国近代杂志的第一种”“中国近代报业的开山鼻祖”[6]。1817年5月,马礼逊与米怜又在马六甲创办了一份英文季刊《印支搜闻》(TheIndo-ChineseGleaner)。1818年,在马六甲开办英华书院(The Anglo-Chinese College),《察世俗每月统记传》即由附设于该院的印刷所出版。1822年,因为米怜的不幸去世,《察世俗每月统记传》和《印支搜闻》都被迫停刊[7]。1827年11月29日,在英华书院于1826年9月创办的英文半月刊《马六甲评论与中国新闻》(TheMalaccaObserverandChineseChronicle)上,马礼逊著文刊登出“未来工作的计划”,计划发行一份英文季刊,拟定名《印中丛报》(TheIndo-ChineseRepository),由英华书院资助出版发行,主要拟刊登一些有关中国历史、文学、哲学、政治、风俗等方面的知识,以求增进西方人对华的了解,另外刊登中国邻邦如暹罗、科钦、日本等国礼仪、风俗方面的知识,附登时事新闻等[8]149-150。鉴于当时在广州的传教士只有他自己,力量有限,故马礼逊将刊行《印中丛报》的理想拟在马六甲实现。选择在马六甲,一是因为它是英国的势力范围,伦敦会传教士在那里已经打下了工作的基础;二是马六甲当地有不少华侨,与广州的往来也十分便捷,有利于收集和传递有关中国的信息[9]。遗憾的是,《印中丛报》的计划后来并未实现,这就成了马礼逊的一个心病。不久,事情有了转机。马礼逊初来中国前,曾绕道美国纽约,受到了与英国东印度公司“既不愿意为基督教传教士提供免费船位,也不愿看到传教士在他们管辖的范围内活动”[10]4的截然不同的欢迎。到华后,马礼逊始终没有忘记美国政界、教会和商人对他事业的支持和帮助,曾多次吁请美国教会派遣传教士来华,还同一些热情支持传教的美国商人保持密切关系。1827年11月,马礼逊与美国纽约商人、广州同孚洋行经理奥立芬等一起向美国国内差会在此呼吁美国教会派遣传教士来华,这与美国美部会(The American Board of Commissioners for Foreign Society)等组织的想法不谋而合[10]12。1829年9月23日,裨治文接受美部会差遣,与“美国海员之友会”(The American Seaman’s Friend Society)派出的传教士雅裨理(David Abeel)一起前往中国广州。次年2月,裨治文一行抵达广州,在奥立芬的安排下,他们住在黄埔港的美国商行内。马礼逊不仅帮助裨治文熟悉广州情况,很快成为密友,而且把发行《中国丛报》的希望寄托在裨治文身上。早在裨治文被派遣赴华前,美部会给他的指示中将学汉语、传福音等四项工作作为必须完成的任务,同时也提出了一点希望:“在你的工作和环境允许下,向我们报告这个民族的性格、习俗、礼仪——特别是他们的宗教如何影响了这些方面”[11]。很显然,当时美国国内的人士对于中国方面的情况是了解很少的。裨治文来华后,更加深切地感觉到西方人关于中国知识的贫乏,中西之间的交流基本上还停留在物质层面,思想道德层面的交流更少。虽然明清之际的天主教传教士有不少关于中国的报道和文章,但在裨治文看来,它们不仅龙鱼混杂,有不少相互矛盾的地方,而且毕竟是多年前的信息了,因此,裨治文希望对中国进行重新而全面的报道,提供更新的和“不带任何偏见”的信息[12]。为了实现其传播基督教福音、了解中国的理想,裨治文决心“立意传道,方旷览诸俗,以验生平所学之是,兼以予所见所闻者,播之异土”[13]。到华之时,他就想在广州或澳门建立一个教会出版社,其目的之一就是要出版一份定期刊物,作为收集有关中国的各种情报、然后传给西方教会支持者的工具。1830年5月,他甚至把在孟买的美国传教团印刷所新近才开始出版的数册《东方基督教旁观者》(OrientalChristianSpectator)寄给美部会,也借此希望美部会相信这些类似的出版物对于自己在华的传教团也是适合的[3]。创办一份英文期刊,就成为裨治文来华后极力筹备的一项重要实务。这种想法得到了马礼逊的支持,因为这本身也是完成其未竟事业的大好机会。这样,马礼逊与裨治文的传教思路就不谋而合了,他们随后联名向美部会请求赠送一套印刷机器[14]292。此时恰好有人赠送给纽约布利克街长老会一套机器与铅字,在奥立芬的劝说下,长老会将之转赠美部会,美部会同意将这套设备提供给广州布道会使用。印刷机器于1831年12月运抵广州,而铅字则迟在1832年4月运到[8]435。1832年5月,《中国丛报》就在广州创刊了,聘请裨治文为主编,由“广州基督教联合会”(The Christian Union at Canton)负担第一年的费用[15],奥立芬则免费提供一处楼房,供《中国丛报》编辑、印刷之用,并允诺承担出版发行方面的亏损[16]78。裨治文在该刊创刊当天的日记中明确记述:“今天开始编辑《中国丛报》,愿它从开始时以及在前进的过程中,全部地成为上帝的工作;愿它所有的印页都充满真理,将能促进上帝的荣耀,和他所造人类的幸福”[17]。由上可知,《中国丛报》的创刊时间是在1832年5月。至于它的停刊时间,有的学者主张是1851年12月,有的认为在1851年8月。此说最早见于李志刚《美国第一位来华传教士裨治文牧师与中美早期关系》,还有仇华飞《论美国早期汉学》、高焕《美国第一位来华的新教传教士:裨治文》等[3]。笔者认为谭树林先生的考释可信度高,即《中国丛报》应该在1851年12月停刊的。鸦片战争后的五口通商,使广州在中国的对外贸易上的霸主地位逐渐下降,也就使得“该报(指《中国丛报》)的许多支持者都迁到别的沿海城市或者去了欧洲”,不仅导致了发行量减少,从最多时的一千余册到最后一年只有300人订阅,而且稿源也减少,“除了极少数文章是由以前的支持者们撰写的之外,大部分稿件都出自卫三畏之手,甚至有一期从头至尾都是卫三畏的手笔”,以致于1851年8月至12月合出一期。《中国丛报》创刊之初,以售报收入,尚能自给自足,1844年后开始亏损,每年亏损三四百美元,特别是在最后一年中,由于亏损严重,令时任主编的卫三畏不得不最后下定决心将之停刊了。1851年12月25日,卫三畏在广州写给W. F. 威廉斯牧师的信中明确提到,“我最近已经停办《中国丛报》了。等我将《丛报》的索引出版后,我就会开始考虑开办一份新的中文报纸或别的什么刊物”。而卫三畏所说的“最近”,不可能是三四个月前的8月,因为卫三畏是一个极其勤奋的人,时间对他来说,不是多了而是不够用,“《中国丛报》在发行20年之后停刊,这在卫三畏的生平事业中是一件大事。自从卫三畏到广州后,他为这份报纸的编辑和出版付出了很多心血。在他旅居中国的日子里,他一直都在为此而忙碌”[18]95。

一般认为《中国丛报》主编只有裨治文和卫三畏二人,其实是曾经三易其人。裨治文、裨雅各(James Granger Bridgman)、卫三畏是真正的主编人物。作为《中国丛报》的创刊者,裨治文担任主编的时间最长,其间有间断,不同时期有不同的事务。从《中国丛报》创刊到它出版至第2卷第6期,即1832年5月到1833年10月,裨治文对《中国丛报》负全责,不仅负责编辑,而且还要负责它的全部印刷与发行事务。初创时期,裨治文得到了史蒂芬(Edwin Stevens,?-1837)的协助。史蒂芬为美国传教士,1832年从耶鲁神学院毕业被按立为牧师,旋即派往中国,作为雅裨理的继任,出任美国海员之友会牧师,10月抵达广州。在华期间,他恪守教职,除为驻广州和黄埔的美国海员讲道外,还分别与德国传教士郭实腊(Charles Gutzlaff,1803-1851)和英国传教士麦都思(Walter Medhurst,1796-1857)乘船到中国沿海散发中文布道小册子,据说梁发(马礼逊的第一个中国新教信徒)撰写的《劝世良言》就是经他之手传给洪秀全的[19]。因为史蒂芬不仅定期讲道、学习中文,还要努力成为一名美部会传教士(1835年被按立)。因而给裨治文刊行《中国丛报》的协助不很大[14]295。史蒂芬曾为《中国丛报》提供了几篇有重要意义的稿件,分别发表在第1至第5卷上[20]85。而在期刊印刷方面,仍然缺乏人手,所以裨治文多次致信国内美部会,请求派遣印刷工。1833年2月,裨治文再信美部会通讯秘书安德森(Rufus Anderson),请求速派“一位献身于宗教的、虔诚的、受过良好教育的印刷工”来华协助他的出版工作[21]91。卫三畏的到来,真正满足了裨治文求贤若渴的心愿,而美部会在派出卫三畏赴广州负责传教团印刷事务后,也训示裨治文,命令他停止在《中国丛报》的工作,这样他就可以有更多的时间从事其他工作[14]301。事实上,卫三畏一接触《中国丛报》后,就对它产生了重要而积极的作用。从1833年10月抵达广州到1844年10月返美探亲的11年时间里,卫三畏履行的也完全是《中国丛报》主编的职责,正如美国学者迈克尔·C·拉齐希所言:卫三畏与裨治文一道成为《中国丛报》的联合主编[21]92。1844年10月离开广州后,《中国丛报》的一切事务又落在裨治文身上,直到1847年6月。因为美部会推举裨治文主持修订《圣经》的中文翻译,裨治文旋往上海定居。裨治文走后,《中国丛报》就由他的本家堂弟裨雅各(James Bridgman)担任主编。裨雅各1844年抵达香港,次年8月到广州,初为助理传教士,1846年5月31日在广州被按立为美部会传教士。1848年9月,卫三畏探亲结束,从美国返回了广州,《中国丛报》改由卫三畏主编,直到该刊停刊[18]92。

由于《中国丛报》每期多不注明出版地点,每卷前面所注的出版地又太过笼统,如第13卷(1844年全年)注明出版地为香港,第14卷(1845年全年)注明出版地为广州。而实际情况不尽如此。首先,《中国丛报》创刊地点为广州,出版一段时间后曾迁往澳门出版。据卫三畏之子卫斐列的记载,律劳卑事件后,美国传教士感到在广州印刷中文材料不安全,传教团决定于1835年12月将卫三畏和他的印刷所迁往澳门,因为澳门属于葡萄牙当局管辖,在那里卫三畏可以不受干扰地开展工作,而且还可以借用东印度公司印刷所的中文字模[18]34。而《中国丛报》有记载,是在1839年春迁往澳门出版。其他说法,有1839年5月、1839年8月等,而且施白蒂在《澳门编年史》中坚称,《中国丛报》第1卷第11、12期曾作为特刊在澳门印刷过[22]。但不管怎么说,澳门无疑也是《中国丛报》印刷发行的一个地点。其次,迁往澳门的《中国丛报》虽然避开清政府的阻扰,但作为葡萄牙租借地的澳门却是罗马天主教的势力范围,新教传教士在此也只能暂时栖身。鸦片战争后,与澳门毗邻的香港被割让给英国,新教传教士便把香港作为开展其传教事业的首选之地。在征得美部会同意后,1842年7月,裨治文前往香港,开始修建一个传教会所,到1844年10月19日,裨治文才将《中国丛报》印刷所由澳门迁往香港。然而作为英国殖民地的香港,也不利于美部会的传教活动,加上1845年清政府允准传教士在各通商口岸自由传教后,香港的传教优势逐渐降低,裨治文等传教团决定把传教站从香港迁往广州,打算以后集中精力在那个城市进行发展[23]。于是在1845年7月《中国丛报》迁回广州,直到1851年12月停刊,未再迁移。可见,《中国丛报》曾历广州、澳门、香港三地的辗转,在这三个地方,以广州的时间最长。这样的移动是与当时鸦片战争前后中国社会的变迁和基督教在华传播形势及传教中心的改变而同步进行的。

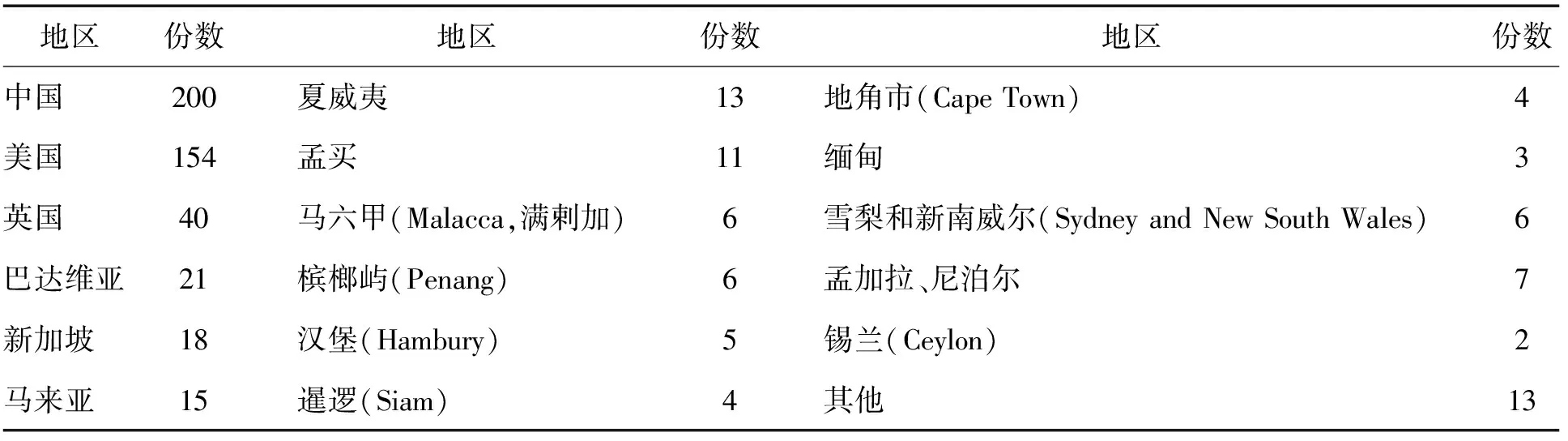

《中国丛报》发行20多个国家与地区,以中国、欧美和东南亚国家的读者为主要对象,读者多为商人、传教士和希望了解中国的有关人士,因为这些地区多是英语系区域,是英美商人和传教士相对集中的活动地区。《中国丛报》第1卷和第2卷每期各印刷了400册,很快销售一空,故第3卷发行时增印一倍,达800册,从第4卷起每卷都增印到1 000册。这是个不小的数量,因为当时西方著名的刊物,如《北美评论》(NorthAmericanReview)和《西敏寺评论》(WestminsterReview)的印刷量大约在3 000册左右。《中国丛报》的读者对象主要是在中国、美国及欧洲的西方人士,采取了销售与赠送相结合的发行方式。开始时每册定价6元,第3卷时改售3元,1836年《中国丛报》在中国的发行量是200册,美国154册,英国40册[8]。实际销售大概是每期约售出400多册,所得收入维持印刷所和编辑部的日常费用。另外,赠送100册左右,赠送对象主要有英美等西方国家对应的汉学期刊和传教杂志等单位,如上面提及的杂志社和美部会会刊《传教先驱》等,这些期刊也转载来自丛报上的文章,从而使西方国家中许多没有看到丛报原版上文章的人也同样能够了解有关中国的情况,而剩下的所有期刊皆库存于《中国丛报》印刷所的库房中。1856年“亚罗号事件”发生后,中国人民反对西方侵略的斗争日益高涨,广州居民曾将外国商馆全部焚毁,卫三畏所办的印刷所器材和印成的书籍也被烧毁,其中约有6 500多册的《中国丛报》,只有马礼逊《英华字典修正本》和卫三畏《商业指南》两书,因事前数小时运到船上而幸免于难。总计印刷所损失14 000元[24]。中美《天津条约》签订时,美方要求赔偿2万元,清政府如数赔偿[16]242。《中国丛报》销售地区较广,以中国为主,东南亚次之,欧美再次之,以1835年515份《中国丛报》的销往地区为例窥见一斑(如表1所示)。

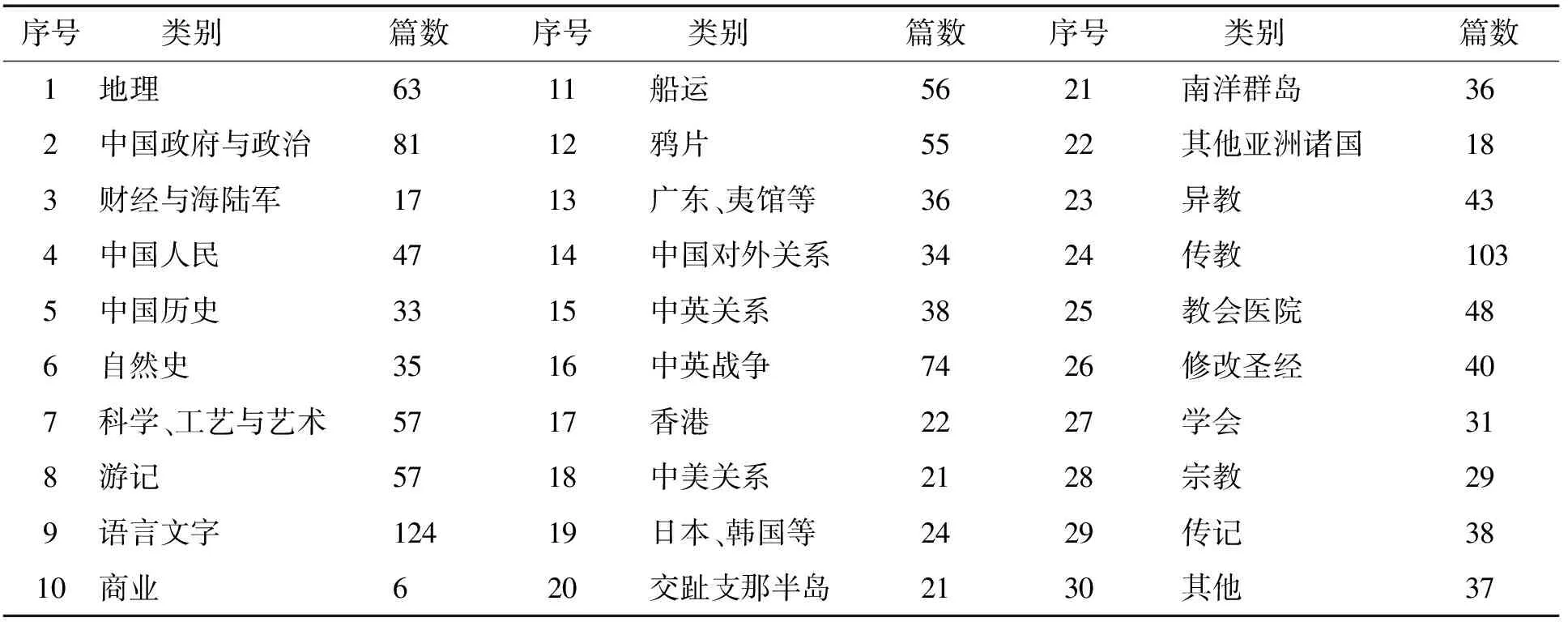

《中国丛报》稿源问题,也是透视《中国丛报》细节的重要方面,更关乎该刊的内容和主旨。从编辑人数来看,《中国丛报》不是一个人的成果,而是一个作者群的产物,他们身为编辑,同样也是撰稿人。而其他的撰稿人,不是该刊的发起者、赞助者,就是热心者、支持者。根据卫三畏编撰的《中国丛报》总索引,撰稿人主要有裨治文、卫三畏、马礼逊、马儒翰(J. R. Morrison,马礼逊之子)、郭实腊(Charles Gutzlaff)等五人,他们发表的文章数分别是350篇、114篇、91篇、85篇、51篇。其中,马礼逊的文章多是重新刊发的,因为马礼逊于1834年8月逝世,为《中国丛报》撰文不过两年之久,近百篇文章是他以前在各报上所发表之文,重刊多为纪念[25]。郭实腊一生出版的德文、英文、中文、日文、马来文著作有85种之多,另外还有一部英汉字典的手稿[20]56-66。郭实腊也是《中国丛报》的积极投稿者,文章数量仅次于裨治文、卫三畏和马礼逊父子,是丛报的五大台柱之一。这位“著作等身”的汉学家的代表作是1838年在伦敦出版的《中国的开放》(ChinaOpened),而在《中国的开放》出版之前,全面介绍中国的英文著作只有一部,为英国伦敦会传教士德庇时的《中国人:中华帝国及其居民概况》(TheChinese:AGeneralDescriptionoftheEmpireofChinaandItsInhabitants, 1836)。这两部英文著作都是此后卫三畏写作《中国总论》时的重要参考和超越的目标。之前,卫三畏曾在《中国丛报》第8卷第2期上对郭实腊的《开放的中国》予以及时而客观的评论,“菜的原料很好,但没有做得可口”,对一些“草率的推测、随意的表述”深表遗憾,还认为要“鉴别哪些是玉,哪些是石”却绝非易事,这样的书不应该出自郭实腊之手,也不是人们对他这样一位汉学家所寄予的期望[26]84-98。除了五大台柱式的撰稿人之外,《中国丛报》的其他撰稿人还有W. A. Macy、W. C. Milne、I. Hedde、G. Smith、S. Johnson、R. Collinson、C. Shaw、W. M. Lowrie、E. Stevens、J. G. Bridgman等等。所有撰稿主要有四个来源:一是已出版的有关中国之西文书籍,《中国丛报》摘要转载,或为评论,共达130种之多;二是个人游历所见所闻;三是华人口述,《中国丛报》据以报道;四是中文书籍,此为素材的最大来源,《中国丛报》将之译成英文,撮要介绍,共达88种之多,此外则就某一问题研究,引证中西文书不少[27]。这些撰稿人大多态度认真,考证详实。但个人持论是否公允,有待深入研究后谋定。《中国丛报》在华发行20年间共刊载论说、书评、报道、时事和宗教消息五大项的文章1 378篇,按照内容可细分30大类(见表2):

表1 1835年515份《中国丛报》的销往地区一览表

表2 《中国丛报》所登文章类别

将上表的30类内容再粗分归类,可以发现:第1至第9可归之为中国国情类,计514篇;第10至第18为中外关系类,计396篇;第19至第23为外国类,计142篇;第24至第29为宗教类,计289篇。与中国有关者约占90%,重点在中国国情方面,是为名副其实的《中国丛报》[1]178-180。在丛报创刊号上,作为主编的裨治文发表署名文章,明确指出《中国丛报》出版的宗旨:“认识中国、了解中国,向海外报道中国各方面情况以及她所发生的变化,变化给中国带来的影响”,还概括刊物需要研究四大问题,即研究中国自然经济与地理位置的情况;研究中国商业发展情况,特别是中外通商贸易情况;研究中国社会发展情况,如中国的政治、经济、军事、文化、历史和法律等;研究中国宗教事业发展状况[12]。这些与中国密切关联的研究文章,使《中国丛报》的主旨非常明晰,就是让西方认识中国和了解中国,同时让中国人接受基督教文明,进而接受西方政治制度与思想意识形态,构建一种理想化的“平等”中外关系。但从本质上来说,这些似乎比较公正的理想,是有一个前提和基础的,就是中国必须开放,理论上是对所有国家,而真正目的却是发展美国在华利益,维护美国的最大利益。因此,从《中国丛报》的办刊主旨和它的文章性质,我们可以看出《中国丛报》具有两大特点:一是丛报中虽然有一些涉及亚洲其他国家的内容,但有关中国的内容占90%,是整份刊物的绝对主体;二是丛报虽然是传教士所办,投稿者也主要是传教士,但宗教内容并不是主要的,重点是对中国国情的介绍。由此可以这样说,《中国丛报》是一份真正的汉学刊物,《中国丛报》不仅是“当时唯一的汉学杂志”,而且其刊载的关于中国的研究论文“在今天看来仍有参考价值”[28]。

二

作为一份颇具影响力的中国研究丛报,《中国丛报》仅仅维持了20年时间,个中原因自是众说纷纭。《中国丛报》停刊原因不外乎多种因素的综合作用,首先是鸦片战争后东西方社会交往的变迁决定了任何一份外报的存亡,这表现在以下几点:一是西人在华活动限制减少,了解中国更加方便,加上外国人来华人数剧增,他们不再依赖一份像《中国丛报》这样的报纸向他们“转述”中国,而可以通过自己的观察向西方直接讲述自己的认识,导致《中国丛报》向西方介绍中国的功能相对削弱;二是西方商人、学者对《中国丛报》的关注度降低,传教作为“开化”手段显得太过缓慢而失去了魅力;三是这一时期西方人无暇关注中国,欧洲人在浪漫主义思潮下逐渐从东方转回,关注各自民族历史和特征的文化研究而渐渐失去对中国的兴趣,美国这一时期也因南北矛盾激化而对中国兴趣不大。其次,《中国丛报》自身面临的危机也日渐严重,报业间的竞争加剧。鸦片战争后中国的媒体环境发生了巨变,许多相继来华的商人、传教士等纷纷创办报纸或杂志。在1832年《中国丛报》创办时中国仅有5家报纸和2份英文报纸,而到1851年它停刊时已经有13家报刊和5份英文报纸,尤其适应性很大的商业报刊的出现,使得偏重学术性的《中国丛报》“不合时宜”。报业环境的竞争激烈还导致了《中国丛报》运营后期的经济困难,报纸发行量锐减引起资金不足,资助人奥利芬去世使得再没有人慷慨给予丛报补贴;加上稿源渐渐减少,印刷工素质较差使得报纸刊行也受到阻碍。最后,《中国丛报》办刊者裨治文和卫三畏个人活动内容改变,他们的精力有限,最终放弃丛报工作,主要是鸦片战争后他们参与了美国对华的外交活动,卫三畏还从事翻译和汉学研究,更是无法保证足够的精力和时间来维持《中国丛报》的继续出版[29]。

《中国丛报》不是西方人在华创办的第一种英文刊物,在其发刊之前,已有四种英文刊物,但只有《广东纪录》(TheCantonRegister,后改名TheHongKongRegister)存在较久,堪与之竞争,而1841-1851年间新增报刊五种,其中四种比《中国丛报》存在较久。其中“The Canton Register”应该译为《广州纪事报》,旧称《澳门杂录》,1827年11月8日在广州创刊,是西方人在中国境内出版的第一份英文报纸,从第2期开始,马礼逊就为该报撰稿。在中国境内的第一份中文期刊是由普鲁士传教士郭实腊于1833年7月25日在广州创刊的《东西洋考每月统纪传》(EsternWesternMonthlyMagazine),而第一份中文期刊则是英国新教传教士马礼逊和米怜于1815年在马六甲创办的《察世俗每月统纪传》(ChineseMonthlyMagazine)[30]。但作为美国人第一份在华的英文刊物,《中国丛报》却维持20年之久,销路遍及全球,是一种非常成功而有影响力的杂志,在中外报业史上,自有其重要的历史地位。这样的历史地位,至少可以从史料价值和文化交流作用两个方面的意义来表达。

在史料价值方面,《中国丛报》刊行20年间致力于“提供有关中国及邻近地区的最可靠的和最有价值的资料”[31],“这个著名的刊物,受到世界所有有关学者的重视,成为研究当时(1832—1851)中国历史珍贵资料之一。”[32]《中国丛报》中保存的丰富史料,被其后的中外学者多加引证,实现了它停刊时卫三畏与裨治文的预言:“深信他们的辛劳会得到公平的评价,他们的作品会获得适当的地位”[33]。卫三畏还说过“其中包含着当时中外关系的历史”[4]333。美国宗教史学家赖德烈认为“这是有关中国知识的矿藏”“这是当时中国对外关系最好的史料”,是研究当时中国的“不可缺少的史料”,当时上海圣约翰大学历史教授宓亨利(Harley Fransworth MacNair,1891—1947)在其所著的《中国近代史选读》(ModernChineseHistorySelectedReading)的第一章到第六章,共选录139篇史料,其中就有23篇选自《中国丛报》[34]。此外,《中国丛报》很注意报道关于中国的时事和对外关系,记载了鸦片战争的全过程。迄今有关鸦片战争档案解档虽然很多,但《中国丛报》有些记载不仅可补充档案之不足,而且作者多处身局外,常有档案中不易见到的史料,日本丸善株式会社因见该刊的史料价值极高,故于1941—1943年间予以影印再版,所以美国学者丹涅特就曾说过“这是一部非常有价值的档案补编”[35]。

在文化交流方面,《中国丛报》存续的20年间,对中国来说,是经由闭关锁国到丧权辱国的时期;对外国人来说,是经由被封闭到受特权的时期;对于海外传教士来说,更是一个从吃闭门羹到全面开放的时期;对中国近代媒体来说,是一个从少到多的丰富发展的历程[29]。《中国丛报》的历史意义正是在特定的东西方交往的历史背景和编辑人员与受众之间的互动过程中得到最明确的阐释,无疑具有很强烈的东西文化交流的时代性和深远影响。毋庸置疑,《中国丛报》编辑们长期卓有成效的工作,使之成为当时影响巨大的英文报刊,从而实现了裨治文在《中国丛报》创刊词中所说的目标,即该刊以欧美各国政府、商业团体和在华外侨为阅读对象,目的就是“在外国人中传播关于中国的信息,它的法律、习俗、历史和时事,以及有关对中国人传教的教会信息。”[36]《中国丛报》不仅成为当时外国人了解中国的主要情报来源,也成为中外文化交流的重要桥梁,正如戈公振先生所言:“外报之目的,为传教与通商而宣传,其为一己之便利,夫待可言。当时教士与吏,深入内地,调查风土人情,刺探机密,以供其国人之参考。故彼等之言,足以左右外人舆论,与其政府之外交政策,而彼等直接间接与报纸均有关系。”[37]更重要的是,《中国丛报》介绍中国政治、经济、社会和文化,宣传中华文明,是美国汉学的肇始载体,“(美国)来华传教之父”的裨治文也因《中国丛报》而被誉为“研究中国学的开山鼻祖”[38]。与欧洲早期汉学研究相比,美国的汉学研究的开先河者也是传教士,但他们起步很晚,直到19世纪30年代,基督教新教传教士才进入中国,尝试汉学研究。然而,如果说欧洲的汉学研究的兴起还多少包含有对于中国文化的向往,那么美国的汉学研究的兴起就完全是出于对美国自身的战略利益的考虑。在欧洲,从事汉学研究的人一般不研究现实问题,这种状况与重视研究现实问题、强调研究的实用性的美国学术传统显然是不合拍的,这又使得美国的汉学研究与欧洲的汉学研究呈现出迥然不同的特征[39]。这种注重研究中国政治、经济和社会等问题的美国汉学,一开始就使中美之间的文化交流发展起来。古老中国的传统文化,是《中国丛报》向西方传播的主要内容,有力地促进了东方文明的西传,而开放进取的新兴美国和闭关落伍的晚清帝国之间的时代差距,又使得西方基督教文化的优越性成为《中国丛报》大肆颂扬的重要内容。这样,两种完全异质的文化在《中国丛报》中交会、互动,极大地改变着中美两国人民的思想意识和社会态度。从“中学西渐”的角度而言,《中国丛报》各类文章共1 378篇,其中有关中国的文章有514篇,这些文章将中国的大量信息,从最高统治者的皇帝到各级官吏、从统治阶级法典到秘密社会教规、从孔孟之道、儒家学术到三字经、歇后语,从古典名著到民间传说,都做了报道或评论,起到了“开文学之路,除两地之坑堑”[40]的作用,有助于西方世界了解中国,“《中国丛报》不仅关注当时中国社会的实际问题,又以大量篇幅甚至是连篇累牍地发表研究中国古典文学名著、经典诗歌、散文的文章,还涉足中国古代历史、文化、文学、哲学、艺术和宗教等领域,以及对中国各个封建朝代不同人物的描述,是近代西方汉学研究的又一典型。因此,《中国丛报》对中国问题的研究同早期欧洲汉学家们研究中国历史文化的方法有许多惊人的相似之处。正因为如此,《中国丛报》成为当时西方人研究中国的不可或缺的资料来源。”[41]在“中学西渐”的文化交流之中,卫三畏获得殊荣。在《中国丛报》停刊26年后的1877年,卫三畏最后一次离开上海时,传教士对他说:“你身为编辑、著作家、辞典编辑者,你广博而精密的学识,慷慨而辛勤地传授于人,使我们和所有学习中国历史和中国语文的学生们,永远感激不尽。”[16]419从“西学东渐”的角度来看,《中国丛报》是美国传教士进行对华输出基督教文化的重要基地。作为新教传教士,《中国丛报》编辑者裨治文、卫三畏等人都标榜自己有崇尚“异教徒也是上帝支配的大家庭中的兄弟”的博爱之心,从博爱之心出发而创办的在华最早的英文月刊《中国丛报》,它的主旨是既想让西方人了解中国,为西方和美国学者研究汉学提供便利;又想让中国人早点接受基督教文化,接受基督教教义,成为上帝的信徒。从这个角度看,《中国丛报》在推动基督教教化运动的同时对传播汉学起到了独有的连带作用[42]。

总之,《中国丛报》肩负着双重使命:“中学西渐”和“西学东渐”。“通过美国传教士的宣传,在早期美国普通人眼里,中国是一块土地美丽富饶,但是精神文化落后的地方。这里的‘精神文化’落后,是相对于体现基督教教义的精神文化而言的。这样就激发了美国年轻人来中国传教的使命感。”[41]当然,从文化的民族性角度看,基督教文化在某种程度上有利于中国人面向世界,学习西学;同时也有利于中国文化的兼收并蓄与发扬光大。近两个世纪前的《中国丛报》从不同角度对中国社会、政治、历史和文化,甚至对中国人的心理特征、行为举止等进行概述,形成了近代美国汉学研究的独有风格,开创了美国早期汉学的先河,对现代美国的中国学研究产生了深远的影响。