张载读书周原稽考

田富强

(西安文理学院 西安经济社会发展研究中心,西安 710065)

一、问题的提出

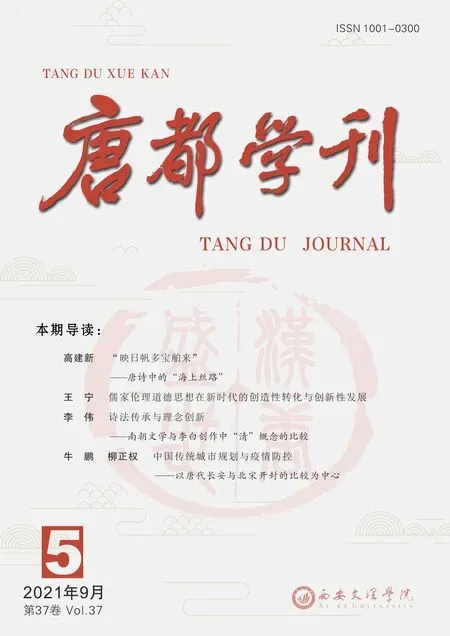

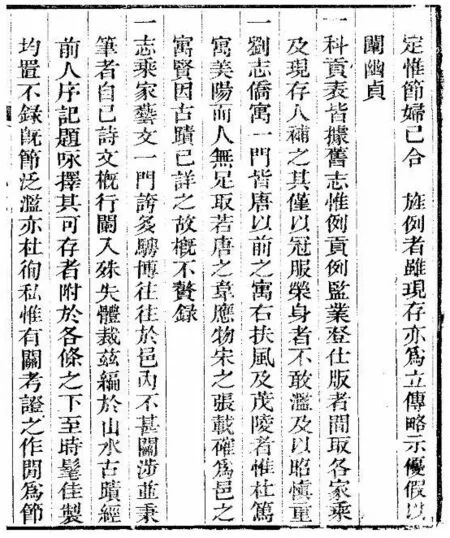

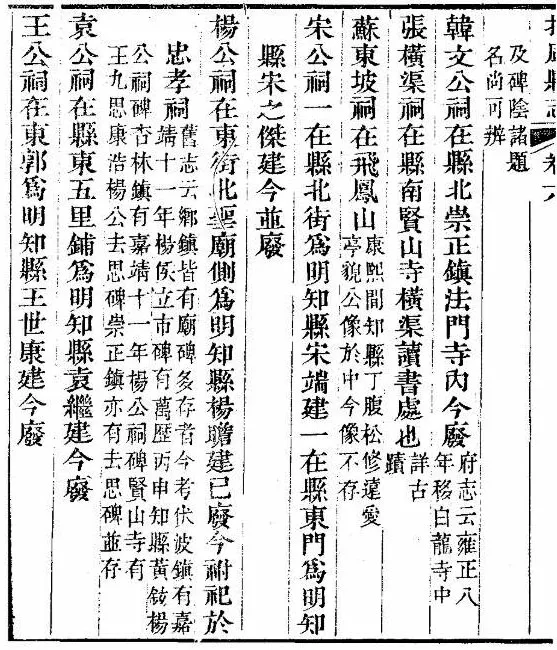

张载关学思想独具特色,与其直承周文化之源紧密相关。《宋史·张载传》有张载“访诸释老”[1]4的记载,嘉庆《扶风县志》称“张载确为邑之寓贤”(见图1)“张横渠祠在县南贤山寺,横渠读书处也”(见图2)“午井,相传宋张横渠行井田处”“(贤)山之北曰午井,皆因张子读书此山时习井田而名”(见图3)[注]参见宋世荦修,吴鹏翱,王树棠纂《扶风县志》,清嘉庆二十四年(1819)刻本。,贤山寺曾有张横渠祠等建筑遗迹,贤山寺附近南官村民至今相传张载读书该寺,据此提出张载曾在扶风县贤山寺读书,直接受到周文化的熏染。

图1 嘉庆《扶风县志》记载之一

图2 嘉庆《扶风县志》记载之二

图3 嘉庆《扶风县志》记载之三

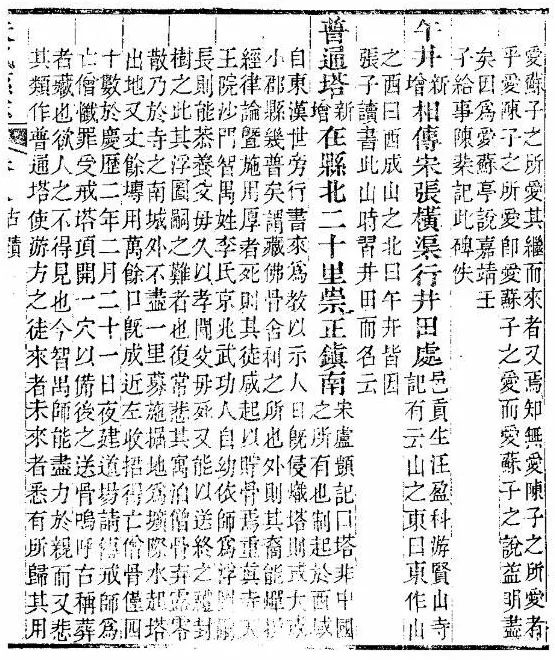

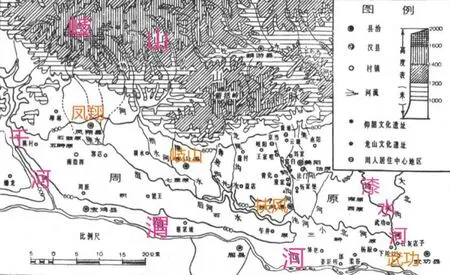

贤山寺在陕西省扶风县南7.5千米,处于午井镇南官村以南数里的黄土台塬南缘,据史念海先生的研究,此地为周原南缘,史先生在《周原的变迁》中说:“现在的周原已经相当狭小,只是在岐山和扶风两县之间。始见于文献记载的周原确实是很大的,包括现在的凤翔、岐山、扶风、武功四县的大部分,兼有宝鸡、眉县、乾县、永寿四县的小部分。东西延袤七十余公里,南北宽达二十余公里,顺着南侧的渭水成为西北东南走向。”[2](见图4)周原是周文化发祥地和周礼与青铜器之乡,张载在周原读书,为分析张载与周文化及周原的关系、周文化对张载思想与治学的影响提供了借鉴。

吕大临《横渠先生行状》分析了张载治学的经历:

先生(张载)始就外傅,志气不群,知虔奉父命,守不可夺,涪州器之。少孤自立,无所不学。与邠人焦寅游,寅喜谈兵,先生说其言。当康定用兵时,年十八,慨然以功名自许,上书谒范文正公。公一见知其远器,欲成就之,乃责之曰:“儒者自有名教,何事于兵!”因劝读《中庸》。先生读其书,虽爱之,犹未以为足也,于是又访诸释、老之书,累年尽究其说,知无所得,反而求之六经。嘉祐初,见洛阳程伯淳、正叔昆弟于京师,共语道学之要,先生焕然自信曰:“吾道自足,何事旁求!”乃尽弃异学,淳如也。间起从仕,日益久,学益明。[1]1

《宋史》记载与此相同,张载治学经历为“就外傅—事兵—读《中庸》—尽究释老—反求六经”[1]4。

图4 周原地区略图资料来源:史念海《周原的变迁》,载于《陕西师范大学学报》哲学社会科学版1976年第3期。

二、四项证据证实张载读书周原

《宋史·张载传》《横渠先生行状》《张横渠先生传》及《献公张横渠先生载传》[注]参见张载著,林乐昌编校的《张子全书》,西北大学出版社2014年版,第455—465页。等早期史料未见“张载读书周原”的记载。戴震说:“据于孤证,……未至十分之见也。”[3]梁启超说:“孤证不为定说。”[4]为证实张载读书周原,现提出四条证据。

其一,《宋史》。《宋史·张载传》曰:“又访诸释、老,累年究极其说”[1]4。《横渠先生行状》云:“于是又访诸释、老之书,累年尽究其说”[1]1。两处均说张载“访诸释、老”,为确定张载读书周原提供依据。

其二,《扶风县志》。嘉庆《扶风县志》两处提到张载读书周原:“张横渠祠在县南贤山寺,横渠读书处也。”(见图2)“(贤)山之北曰午井,皆因张子读书此山时习井田而名”(见图3)[注]参见宋世荦修,吴鹏翱,王树棠纂《扶风县志》,清嘉庆二十四年(1819)刻本。,“午井,相传宋张横渠行井田处”(见图3),县志可以保存正史未记载的史料。儒释对立背景下,县志编者将关学宗师与寺院无故联系在一起的可能性较小。张载读书贤山寺必有所本。

其三,张横渠祠。《扶风县志》记载的张横渠祠1958年被毁;释家丛林建设儒学祠殿说明张载确曾在此读书;如若不然,周原本地有声名更彰的先贤,贤山寺完全可借本地名人招徕香客。

其四,村民口述史。历史时期,村民文化水平不高,以口头方式保存史料,南官村距离贤山寺最近,村民至今口耳相传张载读书贤山寺。贤山寺与横渠镇直线距离约20千米,当时渭河天堑阻隔,两地交通不便,至今交往极少。如果张载未曾入寺读书,南官村民无从了解他;再者,南官村民与张载无利益关联,故无编造张载读书贤山寺的动机。

正史、地方志、历史遗迹与口述史料等四重证据相互印证,如合符契,证实“张载曾经读书周原”。信息来源独立,观点一致。贤山寺是“尽究释老”的最佳处所,地方志、建筑遗迹与村民口述史料都认为张载读书贤山寺,印证了正史《宋史·张载传》“又访诸释老,累年究极其说”[1]4的记载。

三、张载读书周原与以下史实相互印证

其一,关学卓尔不群。读书周原是张载直接继承周文化的契机,张载关学卓尔不群,与他在周原耳濡目染、身体力行、接续周文化的源头活水有关。张载不仅从孔子儒学获得思想资源,还秉承周文化正脉,周文化的影响有助于成就关学的博大精深[5]。“横渠四句”超迈古贤,具有永恒魅力。读书周原使张载关学与孔子儒学具有同源同宗的关系[6]。

其二,张载推崇周礼。张载“以礼为教”[7],他对周礼的高度推崇值得注意。周礼思想是周文化的重要组成部分,与周原地区关系紧密[8][9]。周礼在周原地区至今尚有留存,周原地区的婚丧礼仪仍然有周礼的深刻影响。张载在周原读书,周礼对其具有较大影响。

其三,张载试行井田。张载曾经拟在周原试行井田。张载是否试行井田存在争议。《横渠先生行状》曰:“正经界,……,此皆有志未就”。《宋史·张载传》云:“又议定井田、宅里、发敛、学校之法,皆欲条理成书,使可举而措诸事业”。冯从吾《关学编》《张横渠先生传》载:“方欲与学者买田一方,画为数井,……,有志未就而卒”。黄宗羲原著、全祖望补修《宋元学案》《横渠学案》《献公张横渠先生载传》上记载:“与学者将买田一方,画为数井,以推明先王之遗法,未就而卒”[注]参见张载著,林乐昌编校的《张子全书》,西北大学出版社,2014年版,第455—465页。。张载晚年做好试行井田准备,天不假年,功亏一篑。张载试行井田的地区中,横渠镇在唐代得名,长安县子午镇位于子午栈道北端得名;只有午井镇因张载试行井田得名:“(贤)山之北曰午井,皆因张子读书此山时习井田而名”[注]参见宋世荦修,吴鹏翱,王树棠纂《扶风县志》,清嘉庆二十四年(1819)刻本。,镇处县城南,南为午。张载读书周原,为在贤山寺附近试行井田提供条件。该寺地处黄土台塬过渡到关中平原的坡、沟、坳地,附近地广人稀。张载在周原读书与试行井田存在关系,周原在西周曾有井田[10],对张载恢复井田的想法产生影响。可见,井田思想体现了张载与周文化一脉相承。

其四,张载“尽究释老”。“尽究释老”是张载治学的关键环节,也是其思想升华的必要历练,拓展了关学的理论空间。“犹未以为足”是张载“读《中庸》”后转变治学方向的动机。如果张载早年入寺读书,寺院环境给他转变治学方向提供了契机;他在“犹未以为足”后“尽究释老”,水到渠成。

其五,张载“尽弃异学”。张载在周原读书,直接受到周文化的影响。周原始见《诗经·大雅·绵》:“周原膴膴,堇荼如饴”[11],是周人与周文化发祥地,至今仍然可在周原感受到周文化的影响。张载生活时代,周原的周文化氛围更浓。张载入寺苦读期间,深受周原的周文化影响,周文化唤醒张载的儒学基因,促使他“知无所得”后“尽弃异学”。他从释老转向儒学的动机是“知无所得”,周文化的浸染不容忽视。黄百家在给《献公张横渠先生载传》加的按语说:“先生少喜谈兵,本跅弛豪纵之士,初受裁于范文正,遂幡然知性命之求,又出入于佛、老者累年。继切磋于二程子,得归吾道之正”[12]。黄百家把张载“得归吾道之正”的原因归结为“切磋于二程子”,但据《横渠先生行状》,张载“访诸释、老之书,累年尽究其说,知无所得,反而求之六经”后,才于“嘉祐初,见洛阳程伯淳、正叔昆弟于京师,共语道学之要”,见二程之前张载已归儒并达“吾道自足,何事旁求”境界,“切磋于二程子”是他“尽弃异学”的原因,不是他从释老转向儒学的原因。张载毅然回归儒学,与他在周原受到的周文化影响有关。西周思想为孔子提供了世界观、政治哲学与伦理德行基础[13]。张载自幼接受儒学启蒙,“尽究释老”后,亲身体验了周原地区的周文化,激发了他开拓传统儒学思想体系的潜质。

四、小结

通过上面四条直接论据和五条间接论据,可以推定张载读书周原基本可信。张载关学独树一帜,与周文化的直接影响有关,周文化直接影响张载的契机是他在周原的寓居读书生活。根据正史、地方志、历史遗迹与口述史料,佐证张载在周原读书,加深了对张载与周文化关系的认知。

其一,周原是张载立命之地。周原与横渠镇,对张载具有同等重要的影响。张载在横渠镇与周原居住时间最长,横渠镇是他安顿身心之地,也是他久居及其与父亲安葬之地。据《张载年谱》,张载住地及年限为:长安6年(出生地、1—3岁随父生活地、35—36岁与47岁讲学地)、大梁10年(祖籍、4—10岁随父生活地、37岁讲学地、50岁与58岁出仕地)、涪州5年(11—15岁随父生活地)、横渠镇13年(父葬地、15—21岁与51—57岁生活地、张载安葬地)、延州(21岁见范仲淹处)、周原13年(22—34岁读书地)、庆州(23岁游历地)、祁州9年(38—46岁出仕地)、渭州2年(48—49岁出仕地)[1]6-101。张载四海为家[14],有说张载是“汴人”(据张载《庆州大顺城记》)、“大梁人”(据《横渠先生行状》)、还有说是“长安人”(据《宋史·张载传》)、“凤翔人”(据明周汝登《圣学宗传》)、“眉人”(据明赵廷瑞修嘉靖《陕西通志》)[1]7-8等不同观点。张载在周原成就学问,周原对张载学术成就影响很大,是其立命之地。张载入寺经年,“尽究释老”“尽弃所学”,成就关学宗师,在中国文化史上具有深远意义[15]。周原是张载的第二故乡。吕大均《行状略》称张载“扶风张先生”[1],顾祖禹《读史方舆纪要》卷55《陕西四》“凤翔府”历史沿革记载:“宋仍曰凤翔府,亦曰扶风郡凤翔军节度”[16],凤翔府也称扶风郡凤翔军节度[1]7-8,即张载是扶风郡横渠镇人。周原是张载的精神故乡,他曾在扶风县读书多年,因此《扶风县志》说他是“寓贤”。读书周原为张载“尽究释老”提供读书环境,也为他直接继承周文化提供历史机遇。他“尽究释老”后尽弃所学的部分原因是周文化熏染,这也促成他关注井田。

其二,张载早年在周原研习儒释道。张载早年入寺读书约在17岁“事于兵”后,他“与邠人焦寅”[1]1在寺观“事于兵”的可能性不大。张载最早可能在21岁范仲淹劝他读《中庸》[1]121后入寺读书,最晚可能不迟于22岁“访诸释、老”时入寺。根据他“访诸释老之书,累年尽究其说”,张载在贤山寺“尽究释老”的时间不会太短。从张载早年入寺读书期间戏作差遣神祇之诗,可以看出此时他年纪尚轻。张载“无所不学”[1]1。因此,他入寺读书内容可能较杂。听从范仲淹建议读《中庸》[1]1后,他的读书生涯发生变化,即使入寺“尽究释老”,他应未放弃儒家经典。张载35—36岁讲学长安,大约同时离开贤山寺;他37岁中进士后,思想发生重大变化,“尽弃异学”,大约此时张载离开故乡。张载入寺读书期间同时照看横渠镇的母、弟,应未中辍操持家务。

其三,张载晚年在周原习井田。张载晚年准备试行井田,《张载年谱》将“开井田渠”系在51岁[1]129。《扶风县志》也载“张子读书此山时习井田”,认为读书与习井田同时,说明张载晚年曾再入贤山寺。有文献说张载曾讲学该寺,但未指明所据文献[17];如属实,当在晚年习井田时。