滋润童心,为儿童作歌

陈欢

人物简介

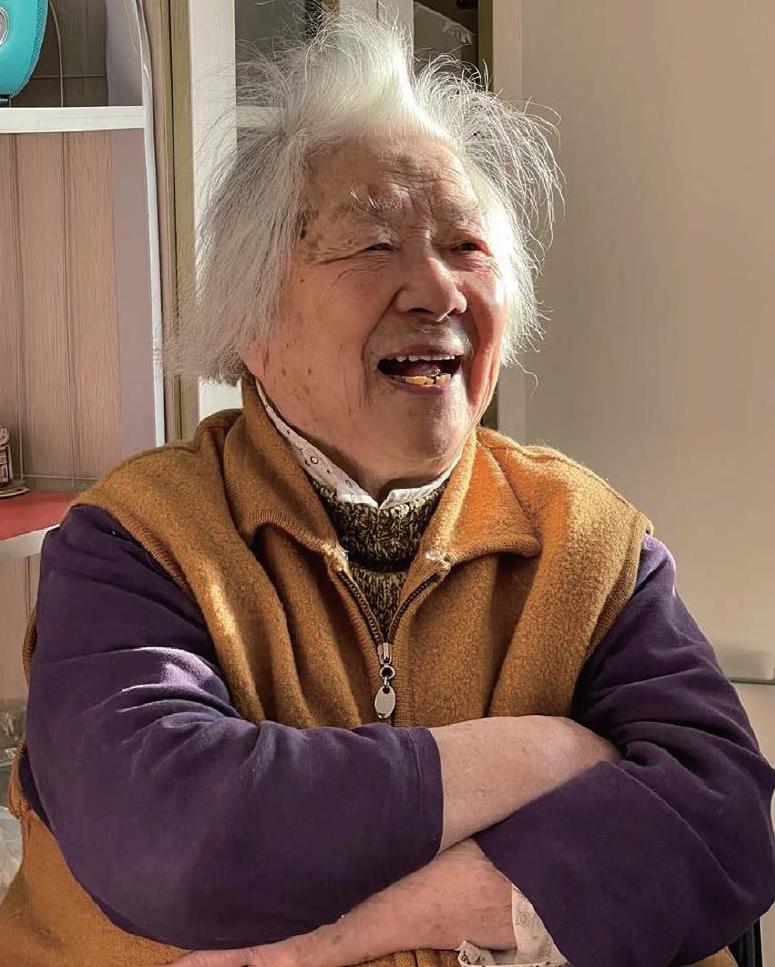

汪爱丽,1927年出生。1949年从南京金陵女子文理学院毕业后,在南京师范大学教育系任教40余年。汪爱丽教授主要致力于幼儿音乐与幼儿园音乐教育研究,曾先后赴墨西哥、美国、英国考察,是我国在该领域内著名的研究者和教育专家之一。主要著作有:《幼儿音乐教学法》《幼儿歌曲音乐游戏》《幼儿园音乐教材》《活动中成长——幼儿学音乐》。在相关杂志上发表科研报告和学术成果数篇,其中“幼儿园音乐教学中音乐能力的培养”获1985年江苏省哲学社会科学科研成果二等奖。1986年获南京师范大学教学一等奖。她翻译了多本幼儿音乐歌曲集,创作了《我上幼儿园》《山谷回音真好听》《颠倒歌》等近百首深受幼儿喜爱的音乐作品,影响了一代又一代人。

情系金女大

记者:汪老师,您对音乐的热爱,是从小就开始的吗?音乐的种子是如何在您的心里萌芽的?

汪爱丽教授(以下简称“汪”):以前我妈妈在教会的唱诗班里唱歌,她喜欢唱歌,也喜欢弹钢琴。我爸爸会吹小号,小时候他教我唱过《锄头歌》,“手把个锄头锄野草呀,锄去了野草好长苗呀,咿呀嘿,呀吼嘿,锄去野草好长苗呀,呀吼嘿,咿呀嘿”。唱歌的时候,还经常叫上我的表哥和表姐,所以从小家里就有音乐的氛围。

上了初中,我正式开始学音乐。那时,我在成都上的华美女子中学,这是一所教会学校,不仅重视外语,也重视音乐等课外活动,学校共有3架钢琴,大概可以让20多个同学来学习。教我的两个音乐老师都是金陵女子大学音乐系(1928年改称金陵女子文理学院,以下简称金女大)毕业的,她们的音乐功底都很好,教会了我很多歌曲,我跟着她们学了6年,所以打下了良好的音乐基础。

记者:原来您在成都生活过。

汪:我们家原先生活在南京,但因为抗日战争,我们逃难到成都,所以我是在成都上的中学。当时金女大也因为抗战的原因搬到了成都的华西坝,到了1945年,我考入金女大,这时候战争已经接近尾声了。1946年,金女大搬回南京,同时我们一家也搬回来了。

记者:您当初为什么报考金女大呢?

汪:这是一所有名的女子大学,是女孩子很向往的学校。当时吴贻芳担任校长,大家都知道她,学生们都以她为榜样。金女大的老师也都很出色,很多都拿了博士学位,学校的整体氛围很好。而且,我对金女大也有很深的感情。因为曾经教我音乐的两位老师都是金女大毕业的,所以我就一心要考金女大了。

记者:据了解,您考取的是音乐系,后来为什么转到了社会学系?

汪:在入学的第一年,我看了很多讲肖邦、贝多芬等音乐家的电影。他们的琴弹得十分好,音乐功底也很深厚,经过这一年的学习,我觉得自己没有那么高的音乐天赋,再学钢琴也无法达到这些音乐家的高度,于是我就把音乐当成了自己的爱好,到了二年级转到了社会学系的儿童福利组,所以我是社会学系毕业的。

社会学系关注的是当时存在的社会问题,做一些服务社会的工作。那个时候由于战争的原因,有很多流离失所、无家可归和需要救助的孩子,很多儿童福利单位也很需要人。我喜欢孩子,所以就决定毕业以后去做跟儿童福利相关的工作。虽然我转到了社会学系,但我大学四年都一直在学钢琴,期间遇见的老师也十分优秀,所以我钢琴的底子打得比较好。

记者:那时候学校举办的活动多吗?都有哪些呢?

汪:学校十分重视体育,从一年级到四年级都有體育课,不仅课时多,而且内容也很丰富。除了篮球、足球等基本运动,还有射箭、跳马、排球、垒球等,并且常常举办各种比赛。不仅如此,我们还要跳各式各样的舞蹈,有荷兰舞、土风舞、踢踏舞等。每年的5月份,全校会举办一个舞会叫作May Pole Dance(五月杆舞),学校会竖起一根旗杆,上面缠着很多条彩带,每个同学都要拿着这些彩带围着杆子边绕边跳舞。虽然学校的活动有很多,但大家都会安排好自己的时间,不会影响到正常的学习。

我们同学之间相处得也很好,除了上正课之外,都很喜欢参加文娱活动,比如唱一些电影里的插曲和流行的歌,每天都不枯燥,很有趣,所以大家的感情都比较好。

给孩子们写歌

记者:毕业后,您来到金女大儿童福利实验所,您在这里主要做什么工作呢?

汪:抗战结束后的很长一段时间里,社会矛盾都比较尖锐,金女大关注到这些问题,展开了很多社会福利工作,其中设置了儿童福利实验所,专门招收学校附近一些贫困家庭没有办法上学的孩子,提供一些有教育意义的活动,还管饭,保障孩子的营养健康。我毕业后就留在这里工作了,教孩子们唱歌、认字、做手工、做劳动、玩游戏。中华人民共和国成立以后,孩子们大都有条件上学了,这些社会问题得到一定解决。适逢金女大院系调整,我就来到南京师范学院(1984年改为南京师范大学)幼教系工作了。

我一直很喜欢音乐,读书的时候,陈鹤琴老师来我们学校做过报告,他很爱音乐,出过一本关于儿童音乐的书,给我带来很深的启发和影响。在幼教系工作后,因为幼儿音乐在各门学科中也是蛮重要的一门,本着对幼儿的喜爱和自己良好的音乐功底,我就开始做幼儿音乐教育方面的教学和研究工作。在去幼儿园实地教研的过程中,我发现真正适合孩子听和唱的歌曲太少了,有很多老师希望我能给孩子们写一些歌,用在他们的生活和活动中,我就开始摸索怎样写歌。

记者:您创作了一大批耳熟能详的儿童音乐作品,影响了一代又一代人。很想知道这其中背后的故事。

汪:我原先只会弹琴,不会写歌。为了解音乐的作曲作法,我前前后后去音乐系听了很多次课,查阅了很多资料,还买了相关的书来学习。在幼儿园的实践经历和对孩子的观察中,我逐渐对写儿童歌曲有了自己的思考。

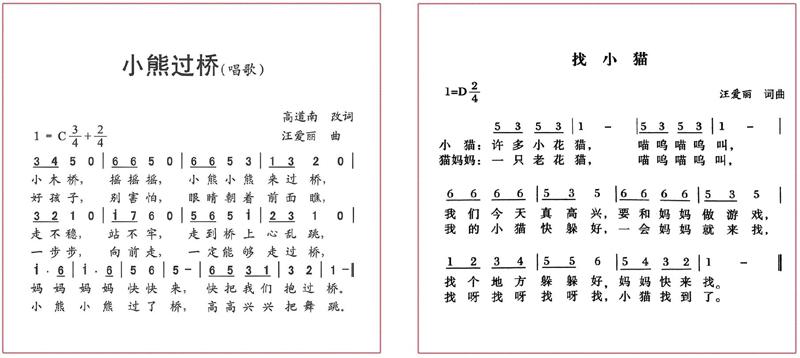

比如《小熊过桥》这首歌,原先有位老师想让我根据一个小熊过木桥的故事写歌。看过故事后,我认为这里面出现的动物有很多,比如公鸡、鲤鱼等,如果把它们都写到歌里,就无法突出小熊过桥的主题。于是,我就建议把故事删减、修改一下,只讲关于小熊的,因此就有了另一个版本的故事:有一只小熊想过桥,但这个桥摇来摇去,它走在木桥上感到十分害怕,怎么办呢?小熊喊来妈妈,让妈妈快来把它抱过去。妈妈过来后告诉小熊不要害怕,眼睛往前看,一步一步慢慢走,就一定能走过桥。小熊听完妈妈的话,一步一步向前走,果然过了桥,然后小熊快快乐乐地跳起了舞。

要根据这个内容写一首歌,我就要思考如何用节奏表现出小熊过桥时担心、紧张和害怕的心情,如果用四四拍的话就太稳了,而且为了突出小桥的摇晃感,我想到可以用四三拍的方式来表现,所以歌曲是这样唱的:小木桥,摇摇摇,小熊小熊要过桥。走不稳,站不牢,走到桥上心乱跳。小熊看到摇晃的木桥,就很着急想找妈妈,它的心情是焦急不安的,四三拍的节奏就不能体现它焦急的心情了,所以我就改成了四二拍:妈妈妈妈快快来,快来把我抱过桥!经过对故事、歌词和节奏的认真思考,这首歌用到幼儿园后,受到了很多孩子和老师的欢迎。

后来,还有老师找到我,想让我给儿歌《我和星星打电话》写首歌,这首儿歌原来是这样说的:星星星星满天撒,我和星星打电话,小星星,你好啊!天空中把眼眨,你离我们有多远,你那上面有点啥,你那上面有点啥。看完这首儿歌,我感觉这个歌词比较长,让小朋友全部唱下来可能也比较困难,于是我就把中间一部分歌词(小星星,你好啊!天空中把眼眨)用我们平常讲话的语气进行处理,并把这段的节奏加快,变成了:喂!喂!小星星,你好吗?天空中,把眼眨。但我們总不能老讲话,歌曲前后也要有呼应,所以结尾的时候就再唱两句:你离我们有多远,你那上边有点啥,有点啥。这首歌结合了歌唱和讲述的方式,小孩子很容易唱,旋律也很轻快、活泼,十分有节奏感,是不是蛮好听的?

还有一首歌,小孩子一上幼儿园恐怕都在唱,到现在也是。刚开始也是有一个老师找到我,说:“汪老师,你看《我上幼儿园》这个儿歌很好,你能不能帮我们谱个曲子?”这个儿歌说的是:爸爸妈妈去上班,我上幼儿园。我不哭也不闹,要做毛主席的好宝宝。看到儿歌的最后一句,我觉得不太合适,因为前面都是短短的5个字,可最后一句有9个字,句子太长不好写歌,而且这句话也不贴近孩子的生活,因为不论是在中国还是外国,小朋友一来到幼儿园都要先向老师问好喊“老师早”,所以,不如改成“叫声老师早”。所以才有了现在这首歌,唱起来既押韵,对孩子来说也更亲切,还能培养他们讲礼貌的好习惯。

记者:汪老师,这些歌词都是您改编的吗?

汪:有些是根据儿歌改编的,有些是我创作的。比如歌曲《找小猫》,小朋友不是喜欢躲猫猫、捉迷藏吗?我就给他们写了一首关于小猫跟猫妈妈捉迷藏的歌。在这个歌里,可以让小孩子扮演小猫,老师扮演猫妈妈,“小猫”先唱歌,边唱歌边找个地方藏起来。然后由“猫妈妈”唱歌,边唱边找小猫。当“猫妈妈”唱完后,可以向“小猫”问:还没被找到的小猫在哪里呀?然后“小猫”就可以从躲的地方出来了。正是因为我关注到孩子的兴趣,并将音乐和游戏结合在一起,所以这个音乐游戏小孩子很喜欢玩。那个时候幼儿园只有风琴,玩游戏的时候,有的孩子就躲在风琴下面,有的躲在椅子和柜子背后,大家一边扮演小猫做动作,一边玩捉迷藏,这给了孩子更多自主发挥的空间,他们可以自己决定做哪些动作扮演小猫,思考自己藏在哪里。我希望通过音乐调动孩子的积极性,培养他们的自我意识和独立性,能有自己的想法。而且这个音乐也有很强的互动性,可以帮助老师和孩子建立更紧密的联系。

记者:这些歌曲我们至今都还在唱,孩子和老师都很喜欢!

汪:我们要晓得小孩子喜欢什么,要不然怎么写呢?

潜心研究幼儿音乐教育

记者:在20世纪70年代,我国对幼儿音乐教育的研究几乎是一片空白,您当时去幼儿园教研的时候,主要关注哪些问题呢?

汪:要关注的问题有很多。首先是选材,要考虑孩子的年龄特点、兴趣爱好。比如有一首讲水龙头的歌,孩子就没什么兴趣。我就反思,我们需要把水龙头拟人化、形象化,或让孩子模仿水龙头“哗哗”的流水声,否则光说水龙头有什么好讲的呢?其次,要思考给不同年龄段的孩子教什么歌,音要定多高,是C调、A调还是F调,歌曲的主题、长短适不适合孩子。我们要让孩子有感情地唱歌,如果歌词太难、太深奥,他们也没办法理解,对孩子来说也没有帮助。然后,是怎么教的问题,对于大人来说,可以通过看谱学音乐,但是小孩子不会看,老师就要思考可以用什么方式帮助孩子学会唱歌、理解歌词。最后,要考虑用哪些教具能吸引孩子的兴趣,衡量这些教具适不适合放在具体的活动中。每次去幼儿园,我都带一班学生去观摩、学习,回来以后分成几个小组,讨论这节课上老师使用的教材和教具问题,以及上课的时间长短,在实践中了解不同孩子的音乐能力水平,教研之后还会指导幼儿园对活动进行相应的调整。

记者:您当时去幼儿园要做不少调研吧?

汪: 我一般要跑四所幼儿园,北京东路小学附属幼儿园、太平巷幼儿园、五台山幼儿园和商业局幼儿园是每个星期都去的。那时候一个礼拜要上六天班,其中有三四个上午我都在幼儿园,每两个礼拜我就把这几个幼儿园的老师请到系里,讨论这段时间大家开展了哪些内容、遇到哪些问题,也会互相去看课,衡量教材适不适合该年龄段的孩子,了解孩子对教材的反应和需求。有了实践的积累,我后来编写出了《幼儿音乐教学法》,把我们在幼儿园用到的歌曲、舞蹈和好的案例都选在里面。通过这些研究,我们基本上了解了给孩子欣赏的歌曲范围,有的歌曲音域太广,小孩子唱不了。如果曲调太复杂,孩子也唱不了。

记者:您觉得音乐可以给孩子带来哪些益处?

汪:学音乐可以带给孩子快乐,这是最重要的。小孩子都很喜欢唱歌,走路的时候还一蹦一跳地哼着歌曲表达自己开心的心情,我希望音乐能带给他们轻松、愉快的感受。音乐还可以培养他们的节奏感,丰富对音乐的感受力,比如声音的高低、强弱、快慢等。歌词还能让孩子在潜移默化中得到一些教育,比如要培养孩子养成爱干净的生活习惯,如果只是用跟孩子说的方式就会显得比较教条,但我们把这些内容编成一首歌,就很容易被孩子接受,他们也会把这些歌带到平常的生活中,自然而然地做起来。音乐还可以培养孩子良好的品质,比如之前我们唱过一首帮助老公公过桥的歌,通过音乐,孩子很容易就体会到帮助别人的快乐,在音乐中养成良好的品质。

记者:汪老师,您退休以后主要在做什么呢?

汪:有的老师退休以后还去给幼儿园的老师上课,我退休的主要原因是要带我的小孙女。她当时还比较小,只有一两岁,她的爸爸妈妈又都比较忙,刚开始我是一边在家备课一边陪她玩,后来我就干脆退休专门带她了。大家都说我把小孙女带得好,因为从她小时候我就注意发展她的各种感官和感知觉。

记得她两三岁的时候,我带她到系里,那时候各个系要举办歌唱比赛,许卓娅做我们教育系的指挥。她看到许卓娅指挥的时候,头一直跟着手在动啊动。回家以后,我和老伴就成为她指挥的对象,她指着我们一边哇哇哇地唱、一边摇头,所以她从小也是在充满音乐氛围的环境中长大,音乐感、节奏感都比较好,琴也弹得好,学习一直不错。后来她去了美国哈佛大学读书,现在在读博士后,她还举办过个人音乐会,参加交响乐团,有乐队给她伴奏,小孙女现在蛮厉害的。

现在我的年纪比较大了,下楼也不太方便,我就听听收音机里的声音,我很喜欢《百家讲坛》之类的节目。我的胃口也比较好,不挑食,阿姨烧什么我就吃什么。心态也好,我不去计较人家讲什么不高兴的话,而且我对人也比较诚恳,有什么就说什么,喜欢直来直去。

采访后记

“爸爸妈妈去上班,我上幼儿园。我不哭也不闹,叫声老师早……”这是我上幼儿园时经常唱到的歌,从学唱这首歌到长大,仿佛这些歌早就为孩子准备好一般,所以我从来没有认真想过这些广受孩子欢迎的歌是谁创作、又是怎么创作出来的。直到我开始走进汪老师的故事、查阅汪老师的资料、翻阅文集,才惊讶地发现原来有这么多歌曲是汪老师创作的。看到这些熟悉的歌曲,我总是情不自禁地把它们唱出来,幼年上学的记忆也悉数涌来,原来在我们小时候便与汪老师有了交集。

汪老师今年94岁了,在与她短暂相处的时间里,我们感受到这位老人身上散发的热情、活泼和乐观,她时而跟我们讲起从前的趣事,往往说着说着就唱起了歌,又从歌声里告诉我们背后的故事。尤其是当汪老师唱起《我上幼儿园》时,儿时的回忆和现实的交叠不禁让我湿了眼眶,原来看似一首简单的歌背后,其实都凝聚着幼教人的心血——一次又一次对孩子的观察、关注,以及对幼教、对儿童的温柔与关爱。也正是因为有这些前辈的付出,我们才能在童年欣赏、感受到歌唱的快乐和美好。音乐有着无穷的魅力,所以感谢这些喜爱儿童、为儿童作歌、研究儿童音乐教育的前辈们,有了你们,才让孩子们听到属于自己的音乐,享受着音樂带来的美好。