艺术与生活的社会性叙事融合

陈静

·引言

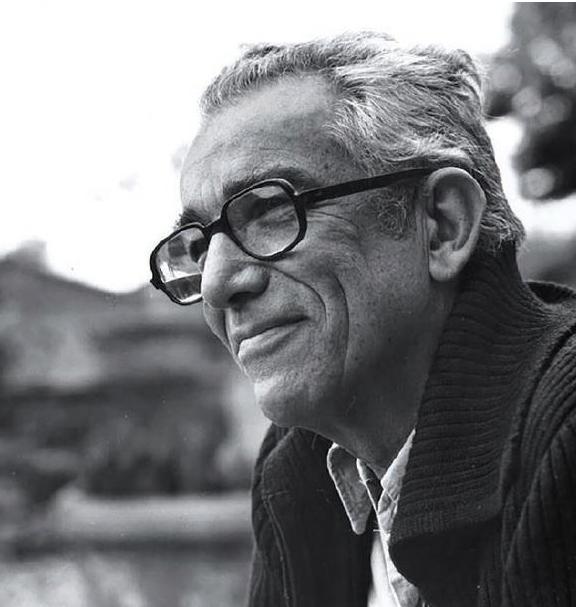

在世界绘本发展史上,美国绘本大师李欧·李奥尼(Leo Lionni,1910-1999)的绘本处女作《小蓝和小黄》(Little Blue and Little Yellow,1959)具有毋庸置疑的地位。它不但被日本绘本之父松居直看成是李奥尼“最精彩的作品”[1],还在20世纪60年代掀起了一场视觉冲击,更是被人们惊呼为“图画书的起点”* [2]。在这本童书中,李奥尼首次使用“大胆而抽象的拼贴画进行创作”[3],“提示了图画书在构图、造型、媒材、设计诸方面所具有的无限自由与可能”[4],在世界绘本发展史上开辟出一个全新的时代。

自出版以来,世界各地的孩子对《小蓝和小黄》一再表现出好奇与喜爱,这使成人认识到儿童同样具有体验、洞察抽象艺术的能力。这本书也成为成人与儿童尝试就自我的统一性、变化与原物、现象与判断等哲学问题进行讨论的有效媒介。这一切既源于丰富、多元的阅读过程,又与《小蓝和小黄》所蕴含的独特艺术价值与深刻人文精神相关。李奥尼用人格化的图形、动物角色构造出他的绘本世界,里面蕴藏着他丰富的人性体验,倡导着以“关心人,尤其是关心人的精神生活;尊重人的价值,尤其是尊重人作为精神存在的价值”[5]为宗旨的人文精神。这一点从《小蓝和小黄》充满变奏的创作过程即已开始。在《小蓝和小黄》的绘本故事中,李奥尼融合西欧色彩伦理学的观念,用具有印象派风格的视觉形式形成了深刻的色彩隐喻,与世界文学经典作品中备受关注的人际交往发生着互动。本文将在回顾《小蓝和小黄》的创作过程的基础上,对书中所反映的绘本艺术与社会文化、现实生活进行互动的可能性进行揭示与发掘。

·艺术与生活的共进:《小蓝和小黄》的创作机缘

出版《小蓝和小黄》时,李奥尼已经是美国平面设计界的领军人物了。但是,他十分重视这本绘本处女作,称其诞生和出版是“一个小小的奇迹”[6],这个在火车上随口编的小故事为他开辟出一条创作上的新路。在自传《不同世界之间》(Between Worlds,1997)中,李奥尼回忆了创编《小蓝和小黄》的过程:苦于孙子和孙女在火车上活蹦乱跳的李奥尼,被《生活》杂志上带有三原色的一页激发了灵感,便一边给孩子们讲故事,一边用彩页撕成的纸片演示故事内容:“这是小蓝,这是小黄。……小蓝和小黄是一对知心好友。他们一起去远足。在森林里,他们玩起了捉迷藏,却怎么也找不到对方。……忽然,在林中最粗的那棵树后面,他们找到了彼此。于是,他们互相拥抱。抱啊,抱啊,他们就变成了小绿。”[7]很快李奥尼发现,不仅孩子们聚精会神,身边的成人也听得津津有味,于是为了照顾他们的口味,他让小绿去了证券交易所,但在那里赔掉所有的钱。“于是,他大哭不止,流出黄色和蓝色的泪水。当他全部化为泪水,小蓝和小黄就出现了,而他们的股票也上涨了12个点。”[8]就这样,轻松、奇趣的故事受到了孩子和其他乘客的热烈欢迎。

火车版故事与出版本差距甚大,其中弥漫着一种不切实际的经济氛围——如果考虑到美国在20世纪50年代因发动战争、数次经济危机和国内民主运动深陷时局的泥潭[9],就更加能理解一个俗套又带有表演性的故事何以引来美国听众冲动而善意的一致称赞了。这种气氛激励了李奥尼,他回家后乘兴做出了一本以拼贴技法讲述故事的绘本假书。但李奥尼并没有料到它可以作为童书出版,毕竟带有抽象特质的故事之于儿童,接受程度难以预料。不过,童书编辑法比奥·科恩(Fabio Coen)却果断决定出版这本书,他与李奥尼一起商量修改事宜,使故事变得更加晓畅、明白,随后就推出了堪称绘本界金字塔尖的《小蓝和小黄》。李奥尼一直认为这本书是“一件充满了挑衅意味的东西”[10]。4年后,重新评估自己已出版的4部绘本*,李奥尼仍然强调《小蓝和小黄》是其中“最过现代和缺乏书卷气的”[11]。

出版本与火车版故事在情节构造上已大相径庭。从开头的“这是小蓝”开始,出版本就改变了火车版以“这是小蓝,这是小黄”的双重主人公模式,而是将叙事重心放到了一个人物身上。儿童读者由此可以跟随聚焦性人物小蓝的活动,了解故事中的色彩社群与人类生活的相似之处——小蓝有父母、好友,要上学,会和朋友们一起游戏。这种处于现代社会的生活架构,为当代儿童读者欣赏这部作品创造了重要的移情文脉,使之可以“在一个与自我不同的感性对象中玩味自我(Jch)本身,即把自我移入对象中去”[12],获得移情经验与审美快感。随着叙述的进一步展开,两个版本都出现了小蓝和小黄两个人物,都依靠“寻找—拥抱—哭泣—变回自己”这些要点展开叙事。但是,与火车版为照顾成人读者而出现的证券交易所桥段不同的是,小蓝和小黄的经历中最重要的体验不在于金钱的损失,而在于被各自父母的拒斥,乃至于不得不一同痛定思痛,经历心灵与精神层面的历险。至于出版本把解决亲子冲突的希望放到偶发性的融合经验及其推广当中,则属于全新的独创。前后对照可以发现,李奥尼是在扩大人际交流层面的叙事,发现人际交流的困境并寻找突破的可能,他始终把希望放在人与人面对的时刻。这或许是一名艺术家的信仰所在——艺术在纷繁复杂的世界中应承担一定的社会责任。无论前后变化如何,李奥尼延续的始终是他自己作为设计大师的艺术意识与叙事观念,也即如何用色彩表达情感,如何运用色彩叙事影响人际关系,让进入生活的艺术成为提升读者社交过程中的个人体验与心理认知的审美载体。

·艺术与叙事的契合:《小蓝和小黄》的色彩灵感

如果说,用火车上那本杂志里的色彩讲故事对李奥尼来说意味着选择的局限,那么回家后的创作则拥有更多色彩上的可能,而且他在围绕这个故事的后续创作中也确实通过丰富的色彩运用证明了这一点。由此可推断,作品中前后一致的蓝黄设计可能并非偶然为之。从平面艺术设计的层面考虑,这一点更为确定。李奥尼曾为1955年美国纽约现代艺术博物馆(MoMA)的摄影展“人类一家”(The Family of Man)设计过画册。这场顺应战后和平呼声的著名展览致力于“记录人与人之间的关系”和“解释人与自身的关系”[13],其主旨与《小蓝和小黄》是一致的。在李奥尼设计的画册封面上,彩色的方块并排围在一幅摄影作品周围,呈现交叠、罗列之姿,如摄影展主题一般暗示人类个体的多姿多彩,与《小蓝和小黄》中的拟人化色彩可谓遥相呼应。在1957年的一期《财富》杂志上,李奥尼用形似手撕纸片的多种色块设计过一则广告[14],也与《小蓝和小黄》的视觉设计类似。总之,在创作《小蓝和小黄》之前,李奥尼就经常利用几何图形或不规则色块进行平面设计,这反映出他的自我艺术定位:“我是真正的荷兰人。我觉得自己更接近风格派,我对郁金香花田的图案和对称性很有感觉。”[15]《小蓝和小黄》的出版也确如风格派艺术家们所言:“将绘画的元素精簡至只有形式、色彩和线条,可以为社会带来新的活力。”[16]

《小蓝和小黄》是李奥尼延续设计大师艺术直觉的产物,也是他以抽象风格进行绘本叙事的尝试。色彩作为绘本最基本的视觉元素,既可以使读者形成空间结构与造型,又可以调动读者的情绪与直觉,觉知、组织、加工信息,构建出理解绘本叙事的心理图式。在《小蓝和小黄》中,李奥尼既关注环境色彩的对照,以橙、黑两色渲染家庭、学校的氛围;又关注色彩的情绪表达功能,以黑、红两色渲染和切换小蓝寻找小黄时的情绪变化。更重要的是,李奥尼还借助色彩伦理学构建出流畅的叙事情节,促成了角色情感的自然流露。

具体说来,书中取三原色中的蓝黄进行设计,固然可以象征原初未被复杂化的人格,但这不足以构成舍弃蓝红或红黄搭配的理由。相比而言,考虑蓝黄混合而成的绿色的象征含义,可能才是理解李奥尼艺术直觉的关键。绿色最普泛的象征是希望,这一点源于西欧基督教文化。在意大利基督教文学《神曲》*中,朝圣者但丁在地上乐园看到引导基督的队列中有三位仙女,分别通体火红、洁白和如绿宝石[17],她们依次象征着爱德、信德与望德[18]。不过,色彩的含义源头并非单一,德国学者爱娃·海勒认为色彩唤醒情感象征的诸种因素包括心理经验、集体文化、存在方式、政治传统、色彩的创造性运用等[19]。在西欧中世纪末期,混色而成的绿色由于不稳定,且有偏蓝、偏黄或偏棕的问题而受到歧视,因为“在《圣经》中,混杂、模糊、融合这样的词语往往与魔鬼联系在一起”[20]。随着基督教信仰在西欧日益深入人心,西欧中世纪末期,绿色常常被拿来表达充满敌意、带有恐惧特征和陌生感的形象的色彩,如魔鬼、龙、鳄鱼等[21]。

《小蓝和小黄》中的绿色就具有引发恐惧感的倾向。这集中表现在小蓝和小黄融为小绿,去追赶小橙的画面中——两个角色相融后形成的强大感外化为小绿大于同时出现在画面中的小橙,而小绿居左上、小橙居右下,且右部大于左部的状态,形成向右边奔跑的姿态。这一切都会产生“小绿具有压倒性的力量、小橙害怕小绿”的暗示。既然一方害怕另一方,那么彼此间的追逐游戏便如书中所示无法持续,因此成为讲述儿童情感对抗的社会性叙事片段。此后,在主角回家的过程中,“恐惧感”两次转化为父母对孩子的情感拒斥,进入情感交流失败的社会性叙事中,并为针对主角的情节发展发生由拒斥到接纳的突转奠定基础。

由此可见,《小绿和小黄》中的角色不仅是李奥尼设计风格的艺术外显,更是他依据绿色的伦理学含义构建情节的具象表达。他曾把绿色表现为公园中的自然环境,但作为角色的色彩则是个体间爱与和谐的变奏化表征——初为充满希望的个体情感融合的象征性经验,后则变为个体向群体推广的现象式经验。在这些经验的扩散过程中,绿色延续了西欧中世纪末期表征恐惧、引发拒斥的情感特质,完成了色彩艺术与情感叙事的深度契合,促成了色彩象征与叙事逻辑的息息相通。

·艺术对生命的扩容:《小蓝和小黄》的社会性隐喻

绘本的艺术风格可以建构种种与视觉元素相关的心理图式,帮助读者领悟捕捉其叙事的微妙内涵。但作为图文合作的艺术体,绘本的文字对图像叙事与阅读的影响亦十分重要。正如法国学者罗兰·巴特所言:“文本引导读者在图像各种不同的所指之间穿行,促使读者避免某些所指,接受其他所指。”[22]因此,在《小蓝和小黄》的文字指引下,读者可以准确地了解那些抽象的彩色图形所意味的角色、环境,以及角色关系。在图文结合叙事下,读者将发现,小蓝、小黄融为绿色和两家父母对小绿的拒斥是至关重要的,因为正是这些细节展现了社会性交往中的和谐与冲突,为故事的进一步展开提供了前提。在阅读中,这两点曾引起儿童读者的一些独特反应。与此相关的儿童言行在《共读绘本的一年》中有最典型的体现。在这本书中,那位被薇薇安·嘉辛·佩利老师认为是“轻易地就发展出自我认同的能力”[23]的5岁小女孩瑞妮就质疑了“把小蓝和小黄看成是人类”这一常见看法,因為在她看来,“人拥抱的时候是不会改变颜色的”[24]。同时她也否定了父母认不出孩子的细节,她的理由代表着儿童对父母的一种信心或者是要求:“不可能!爸爸和妈妈不可能认不出自己的孩子!” [25]无独有偶,有中国小朋友也对《小蓝和小黄》中父母认不出孩子的段落做出了典型化的反应。新浪微博用户“举头三尺有小范”曾记录过班上一个小朋友的相关反应,那个孩子在听这个故事时哭着大喊:“点点很伤心,小蓝和小黄变成了小绿,妈妈不要他们了,呜呜呜,点点要妈妈,啊啊啊……”这些有趣的阅读故事显示出一定年龄层的儿童读者对上述两种社会性叙事所代表的隐喻内涵的隔膜。“隔膜”也是一种理解方式的具体表现,而探索这些情节的隐喻内涵则意味着讨论绘本艺术扩容生命体验的力量与功能。

关于小女孩瑞妮所质疑的“人拥抱的时候是不会改变颜色的”这一点,首先可以回归到色彩叙事的艺术中去理解。当读者翻看《小蓝和小黄》时,起初看到的是排满了整个环衬页的小蓝和小黄。一方面这可以看成是两个角色的无数次比邻、并置,一方面则需要回到艺术设计本身加以理解。根据比邻、并置的形态,可以将小蓝和小黄的表现形式与西欧印象派的“点画法”联系在一起。“点画法”是20世纪80年代乔治·修拉在米歇尔-欧仁·谢弗勒尔的《色彩的和谐与对比原理》的影响下发明的艺术技法[26]。在谢弗勒尔的色彩规律与原理中,最为重要的是“视觉融合”即“两种并列在一起的色彩会倾向于互相融合,看起来似乎变成同一种色彩”[27]。修拉的“画由没有混合过的原色小点构成”[28],当这些有色的小点遵循“视觉融合”规律,影响读者的视觉感受时,便会制造出两种原色混合产生一种间色的效果。更准确地说,“只要在画布上交替涂上蓝色和黄色,就能利用视觉融合造成绿色的效果”[29]。从本质上讲,这种绿色是密集相邻的蓝点和黄点经由人类视神经而形成的视错觉,而不是物质实体意义上的色彩。这一点暗示出,李奥尼笔下的小蓝、小黄只要如环衬上那样处于一种“点画法”的亲密比邻状态,就可以在“视觉融合”规律的作用下被视为一体化的绿色。这种比邻、并置状态的最极致表现就是“拥抱”,小蓝和小黄由此进入一种无比接近而异于他者的共同体验和立场中:“小蓝和小黄的心心相印——他们好得像一个人”[30]。

这也可以是单一主体经历变化后所呈现出来的不为父母朋友辨认出、亦不为后者接纳的生命状态。相似的生命体验在世界经典文学中屡见不鲜——《圣经·约伯记》中受到命运与撒旦打击的无辜约伯已面目全非,但他的朋友们先后质疑其义人身份,认定他是罪人;《变形记》中的格里高尔变为甲虫,父母便拒绝与之交流,将其当成彻头彻尾的怪物,乃至置其于死地……在现实世界中,与经典文学相类的人际冲突不仅发生在社交场合中,更屡见于家庭生活。《小蓝和小黄》中的家庭冲突,与通常把家庭视为爱之港湾的传统信念是相左的。据李奥尼的孙女安妮说,意大利威尼斯市市长在2015年7月将李奥尼的《小蓝和小黄》等书列入了学校禁书的名单(同时“入选”的还有《小黑鱼》和《佩泽提诺》),因为“它们被认为会对传统家庭造成潜在的威胁”[31]。

但事实上,《小蓝和小黄》又在冲突、危机中注入了希望和成长的可能。在绘本创作中,李奥尼并不回避质疑传统的情节。他确定成人向儿童传递的信息非常重要,但是“为孩子们写作,你必须是孩子”的做法是局限的,他更赞成“为孩子们写作,你必须跨出一步从成人旁观的视角去观察儿童”[32]的立场与实践。正是这种超越于纯粹儿童视角的旁观者视角,使不回避家庭冲突的《小蓝和小黄》获得了打动人心的真实力量,成为以艺术扩容生命经验的经典之作。不过,李奥尼的“旁观的视角”又对成人与儿童都保持着深刻的信任态度。他相信,儿童如小蓝、小黄一般可以在成人不在场之处“振作起来”*(they finally pulled themselves together[33]),实现自我成长;也认同成人在体谅儿童的过程中可以凭借偶发性的爱之接触开启接纳的心门,正如蓝家的父母抱起小黄发现彼此交融后获得的领悟一般。李奥尼由此就凸显了“宽厚、广博的爱和同情,会产生对美好人性的洞察力”[34]这一人文关怀视野。虽然,像小女孩瑞妮那样早慧的儿童对《小蓝和小黄》的社交性叙事持“隔膜”态度,但那恰恰证明了李奥尼所坚持的“旁观的视角”暗含的挑战读者、与其对话的潜力,而这种力量亦附身于深沉的人文关怀精神之中,因为唯有引发思考的对话方可令读者成为阅读的主体。

·结 语

李奥尼的孙女安妮在一次谈话中曾提及祖父创作《小蓝和小黄》中的一页的灵感:美国政府曾邀请李奥尼为1958年布鲁塞尔世界博览会的美国主展馆设计一个名为“未竟的事业”的附加小馆,李奥尼在那里展览了一张不同种族的儿童手拉手转圈圈的黑白照片,用以描绘美国解决种族隔离与冲突的理想方案。但这一展示引起了美国部分参议员的反对,照片下方甚至还张贴了用来“声明这张照片不代表美国目标”的标识,而“李奥尼因这次糟糕的设计受到了指责”[35]。到了1959年,李奥尼显然并未忘记那场风波和自己的初心。他将不同种族的孩子手拉手转圈圈的照片图式,变成了《小蓝和小黄》中不同色块的孩子一起做游戏的场景,并声称那是孩子们最喜欢的游戏。李奥尼在其绘本处女作《小蓝和小黄》中继续推进着他面向公众的“未竟的事业”—— 一种用艺术帮助人们更加自由地体验自身,更加和谐地面对他人,更有责任心地肩负将自己的生活之地变得美好的责任,一种将艺术与生活放置在社会性叙事中加以演绎的人文主义事业。

【参考文献】

[1]松居直.我的图画书论[M]. 郭雯霞、徐小洁,译.上海:上海人民美术出版社,2009.

[2]彭懿. 图画书:阅读与经典[M]. 南昌:二十一世纪出版社,2008.

[3]马丁·萨利斯伯瑞. 儿童绘本典藏100 [M]. 柳漾、陈红杰,译. 北京:北京美术摄影出版社,2017.

[4]陈晖.图画书的讲读艺术[M]. 南昌:二十一世纪出版社,2010.

[5]周国平.人文精神的哲学思考[N]. 文汇报,2002-12-01-第003版.

[6][7][8][10][11][32]Leo Lionni. Between Worlds [M]. New York : alfred a. knopf, 1997.

[9]黄安年.二十世纪美国史[M].石家庄:河北人民出版社,1989. 周毅.美国历史与文化[M]. 北京:首都经济贸易大学出版社,2015.

[12]威廉·沃林格. 抽象與移情[M].王才勇,译. 北京:金城出版社,2019.

[13]内奥米·罗森布拉姆. 世界摄影史[M].4版.包甦、田彩霞、吴晓凌,译. 北京:中国摄影出版社,2012.

[14][15]Steven Heller,Greg D'Onofrio. The Moderns: Midcentury American Graphic Design[M]. ?MIGR?S, New York: Abrams, 2017.

[16]埃米·登普西. 现代艺术[M]. 苏秋鸣,译. 北京:北京联合出版有限公司,2019.

[17][18]但丁.神曲:地狱篇、炼狱篇、天国篇[M]. 田德望,译. 北京:人民文学出版社,2016.

[19]爱娃·海勒.色彩的文化[M]. 吴彤,译.北京:中央编译出版社,2004.

[20][21][27][29]米歇尔·帕斯图罗. 色彩列传:绿色[M]. 张文敬,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2016.

[22]佩里·诺德曼.说说图画[M]. 陈中美,译.贵阳:贵州人民出版社,2018.

[23][24][25]薇薇安·嘉辛·佩利.共读绘本的一年[M].枣泥,译.北京:新星出版社,2013.

[26]苏西·霍奇. 艺术的源代码[M]. 姚贝尔,译.北京:中国画报出版社,2018.

[28]戴维·科尔比. 简明现代思潮辞典[M].邓平,译.重庆:重庆出版社,1987.

[30][34]朱自强.出人意料的好点子:《小蓝和小黄》里的创意[J]. 父母必读,2020,(9).

[31][35]Annie Lionni. Leo Lionnis ‘Unfinished Business [J/OL]. Sep 28,2017. https://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/childrens/childrens-book-news/article/74918-leo-lionni-s-unfinished-business.html

[33]Leo Lionni. Little Blue and Little Yellow[M]. New York: Scholastic Inc., 1993.