二叠纪末生物大灭绝

冯伟民

二叠纪不仅延续了石炭纪业已开始的重要成煤期,更重要的是迈入了地球生物圈发生重大变革和更替的关键时期。二叠纪末,一场最具灾难性和颠覆性,也极具深远影响的生物大灭绝突然发生了,历时短暂的6万年,造成了海洋中90%以上和陆地上75%以上的物种灭绝,地球生存环境一度退回到与前寒武纪末期相类似的原始时代,之后是长达五百万年的生物萧条期,直到中三叠世初生物界才重现辉煌的面貌。这样重大的地质生命演化事件,过去二十多年来一直是科学界研究的热点。

那么,如此重大的灭绝事件究竟是在什么地质背景下发生的?经历了何等惨烈的灭绝过程?生物界遭受了怎样的灾难,以至于颠覆了古生代整个生态系统?又是什么原因驱动了大灭绝的发生?

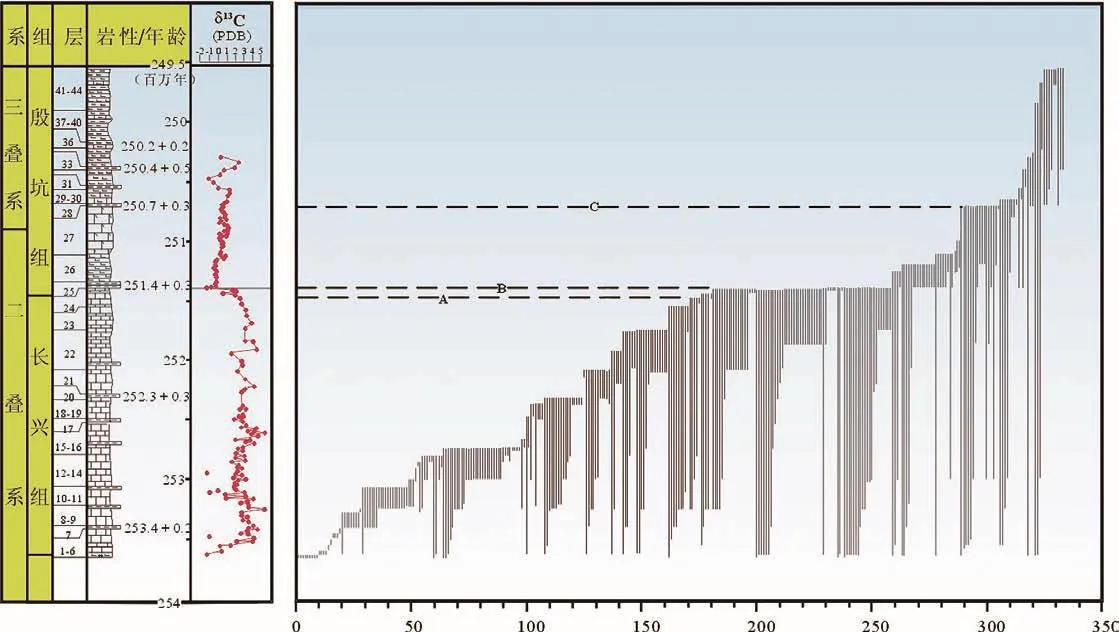

自上世纪下半叶科学家首先认识到白垩纪末恐龙大灭绝后,地质历史上的生物灭绝获得了科学界的高度重视,其中,二叠纪末生物大灭绝被看作是史上规模和影响最大的灭绝事件,引起了科学家的特别关注。我国华南地区拥有良好的古生代至中生代三叠纪地层剖面,长兴金钉子剖面尤其具有研究二叠纪末大灭绝得天独厚的优势,以致于这方面研究不断有新的重大进展和成果涌现。

浙江长兴剖面

二叠纪生物欣欣向荣

二叠纪时古大陆板块间的相对运动加剧,世界范围内的许多海盆沉积区因此而封闭,陆续形成了一系列褶皱山系,使大陆之间紧密连接,尤其是北方安加拉泛大陆与南方冈瓦纳泛大陆的波罗的海古陆间的碰撞,最终形成了乌拉尔山脉,贯通了南北泛大陆。至二叠纪末全球形成了盘古超级大陆。

二叠纪是生物界的重要演化时期。海生无脊椎动物中主要门类仍是䗴类、珊瑚、腕足类和菊石,但组成成分发生了重要变化。节肢动物的三叶虫只剩下少数代表,腹足类和双壳类有了新的发展。脊椎动物在二叠纪发展到了一个新阶段。鱼类中的软骨鱼类和硬骨鱼类等有了新发展,软骨鱼类中出现了许多新类型,软骨硬鳞鱼类迅速发展。当时称霸海洋的生物可能是鱼类家族以及至今还不知啥模样的牙形动物,它们可以在广阔的海洋里到处游走,属于“主动摄食”家族,经常横行四方。这些动物有牙齿,可以残忍地将食物撕碎,而鱼类个头又大,它们最大的长达好几米,所以其他生物都是它们的“盘中餐”。

二叠纪是地球历史上重要的成礁期,生活在低纬度地区温暖浅海的各种钙藻、海绵和珊瑚十分繁盛,这些不起眼的生物数量巨大,死后一层层沉积在海底,经过漫长的岁月最终形成厚厚的礁体。二叠纪生物礁基本上分布在南北纬30°之间,与现代珊瑚礁的分布十分相似,因此它们代表了温暖气候条件下发育成长的礁。

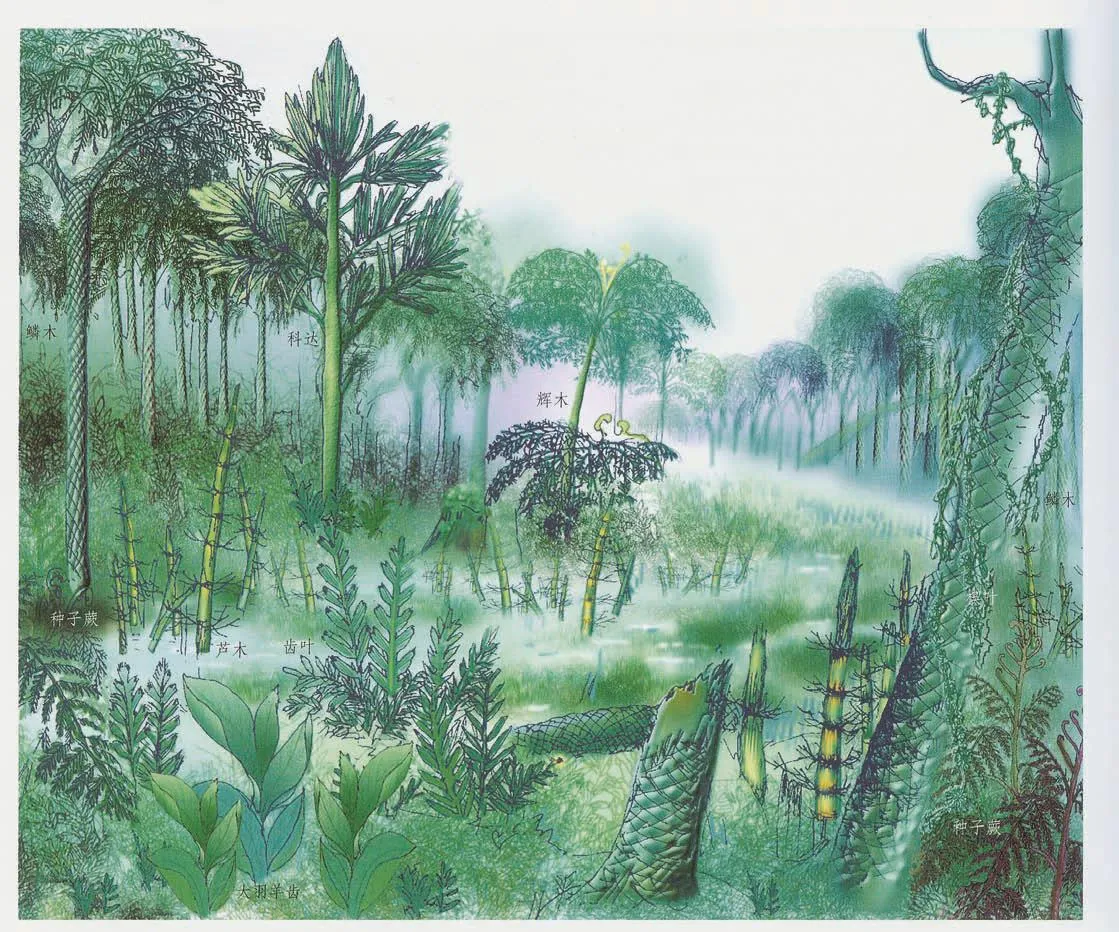

二叠纪气候温暖潮湿,陆地的动植物繁盛,植物生长得非常旺盛,早二叠世的植物界面貌以节蕨、石松、真蕨、种子蕨类为主。最为繁盛的是蕨类植物的鳞木、裸子植物的柯达树和大羽羊齿,形成了茂密的森林。在我国则形成了以大羽羊齿植物群为特征的二叠纪“华夏植物群”。至二叠世晚期始现繁荣于中生代的松柏类、苏铁、本内苏铁和银杏类等裸子植物。

陆地上出现了许多两栖类,常见的有迷齿类的蝾螈。爬行动物中的杯龙类在二叠纪有了新发展;中龙类游泳于河流或湖泊中,还有盘龙类、兽孔类、二齿兽,等等。哺乳动物的先驱——温血爬行动物兽孔类亦开始发展。

大灭绝突然而至

20世纪90年代,不少西方学者主张二叠纪末生物大灭绝是一个漫长而渐进的过程,但我国学者从华南的实际资料出发,一般都认为大灭绝是突发式的灾变事件。例如,䗴类在晚二叠世仍然发生了辐射,出现了一些新属。在灭绝事件中,礁总是先于一般海洋生物灭绝,但四川华蓥山和南盘江盆地,科学家在礁灰岩之上的礁帽相中都发现了三叠纪初的标准化石,说明礁灰岩确实延续至二叠纪末期。这就表明,后生动物礁的消亡并非先于非礁相生物,两者的灭绝是同时的,而且是受同一古海洋异常事件的控制。显然,这突显了二叠纪末大灭绝的突然性。

二叠纪生物礁

二叠纪植物景观复原图

四射珊瑚虽无辐射的迹象,却在长兴期形成了颇为壮观的珊瑚礁。华南地区保存有古生代最高层位的后生动物礁,发育有相当完整的生态序列。对四川华蓥山土地垭研究表明,晚二叠世沉积的古地理环境和水深并未发生明显变化,碳酸盐台地的基本形态也未发生变化,碳酸盐沉积是连续的,未出现间断,造礁生物的栖居地依然存在。生物礁体由底向顶、无论是分类上的分异度还是生物类型,均存在明显增加的倾向,而且一直持续至长兴期末礁体的发育突然结束为止。

穿管海绵的分异度在晚二叠世期间也表现为明显的增加。科学家对贵州紫云二叠纪礁的研究进一步表明,长兴期最晚期生物礁的发育达到极盛时期,表现在礁核相当范围进一步加宽,礁组合和岩相的分异更为明显。礁生态系在长兴期的繁盛,指示了当时环境的相对稳定。但在二叠纪末的大灭绝中,造礁生物中的后生动物和真核藻类均告消失,曾经盛极一时的礁生态系此时只剩下机遇色彩甚浓的以蓝菌为主的微生物礁在孤军奋战,并呈现灾后泛滥之势。这表明二叠纪末后生动物礁的消失与栖居地的丧失无关,它是与突发性的古海洋异常事件导致了礁生态系崩溃有关。

二叠纪与三叠纪之交大量物种灭绝

近年来,围绕着二叠系-三叠系界线附近的大量研究表明,二叠纪末生物大灭绝发生的时间越来越短,从大约1000万年、大约70万年到约20万年,而最新的研究只有6.1万年左右。越来越多的研究表明二叠纪末生物大灭绝是一次在全球范围内发生的突发性灾变事件。

灭绝规模前所未有

二叠纪末生物灭绝事件与古生代前两次大灭绝主要局限于海洋生物不同,二叠纪末生命大灭绝不仅导致了海洋中90%的物种在这一时期消失,而且使75%的陆生生物未能摆脱灭绝的厄运,其灭绝率超过列居第二位的奥陶纪末灭绝率的一倍,较之白垩纪末的灭绝率更是高得多。

在此次大灭绝中,繁盛于古生代早期的三叶虫、四射珊瑚、横板珊瑚、䗴类有孔虫等全部绝灭,海百合、腕足动物、菊石、棘皮动物、苔藓虫等也遭受严重的打击。当然,大灭绝在不同动物中的表现是有所差异的。晚二叠世海相带壳生物的科、属、种的分异度分别下降了54%,78%-84%和96%,其中,腕足动物在长兴期末科灭绝率为73%,属灭绝率81%左右,曾长期统治浅海底域的腕足动物,如长身贝目、正形贝目等全部消亡,连深水海域里的放射虫等也惨遭重创。华夏双壳类动物群53.4%的属和96.5%的种突然集群灭绝。

这次灭绝事件也使93%的鱼类遭到了灭绝,尽管软骨鱼中的肋刺鲨类此时继续发展,旋齿鲨和异齿鲨都是其中的著名代表。二叠纪末的生物灭绝事件对地球生态系演变的影响也是空前的,生物礁生态系统全面崩溃,并导致了自奥陶纪建立起来的由海百合-腕足动物-苔藓虫组成的海洋表生、固着底栖滤食性动物群落迅速退出历史舞台,为中生代由现代软体动物-甲壳动物-硬骨鱼构成的活动性底栖、内生和肉食性生物群落的崛起创造了条件。

在陆生生物中,不同气候带的特征植物群消亡,当时位于赤道地区的以大羽羊齿为代表的热带雨林植物群,在二叠纪末与海洋生物同时遭到快速毁灭性打击。庞杂的蕨类植物绝大部分灭绝,仅有些草本植物遗留下来。大量的昆虫从此消失。在二叠纪最有代表性的陆生动物就是四足类的脊椎动物,但至二叠纪末,63%的四足类的科迅速灭绝。总之,地球表面呈现出一片万物凋零、毫无生机的凄惨景象。

大灭绝后遗症

二叠纪末大灭绝使陆地和海洋生态系几乎遭受毁灭性打击,统治海洋2亿多年的古生代进化动物群的优势地位丧失殆尽,全球各生态领域十分萧条,成煤沼泽、层状硅质岩和后生动物礁长期消失,如华南后生动物礁的间断约为10Ma(百万年),成煤间断更长达22Ma。海陆生物群重组,生态系结构重建,演化进程发生重大转折,到中三叠世生物界才整体开始复苏。

后生动物的大量灭绝导致了微生物的极度繁盛,主要表现为灭绝之后的地层中微生物岩的广泛发育和微生物标志化合物丰度的激增。由于微生物岩广泛发育的现象主要发生在前寒武纪的地层中,因此二叠系-三叠系界线附近大量发育的微生物岩又被称为错时相,它是大灭绝后生态环境崩溃倒退回早期原始状态的一种标志。

南京地质古生物研究所专家近来研究发现,一类纹层状的微生物化石普遍存在于华南的二叠系-三叠系界线微生物岩中。根据它们不同的生长和排列方式,形成了包括叠层石、凝块石和树形石的不同形态的微生物岩类型。这类微生物化石在形态上与前寒武纪的底栖蓝细菌化石Polybessurus bipartitus极为相似,相似形态的底栖蓝细菌也繁衍于现代的巴哈马海岸。这类蓝细菌通过不断的分泌胞外聚合物形成长柄,一方面使菌能够固着于岸边的浅海海底,另一方面能够使菌体不断上移,这些功能均使蓝细菌能够争取到更多的阳光进行光合作用自养。

追缉大灭绝元凶

二叠纪末生物大灭绝是一次规模巨大,影响深远的集群灭绝事件,其原因探索持续不断,目前基于各种地质学和地球化学证据,主要包括天体撞击、西伯利亚大火成岩省、大洋缺氧、海洋酸化、极端气候变暖和快速的大陆风化等诸多可能导致此次重大生物事件的环境背景机制。

科学家根据多种手段研究,获得了一系列有关这一事件发生的异常现象。例如,对铁组分研究发现,煤山剖面生物灭绝事件前沉积水体主体处于氧化状态,表明生物灭绝事件发生期间主要处于缺氧环境并伴随有间断性的硫化环境发育,而灭绝事件之后海洋持续缺氧并未发生显著的氧化。

通过研究对氧化还原敏感的Mo、U、V等微量元素浓度的数据也揭示,这一时期的此类氧化还原敏感元素的浓度急剧降低,意味着全球主要海洋在此时都同向的发生了脱氧作用。因此,大洋脱氧和硫化氢毒性可能在二叠纪末生物大灭绝中扮演了重要作用。

有机碳同位素(δ13Corg)在海陆相剖面均相应地也有一次明显的降低(约5‰),时间可能略晚于δ13Ccarb的降低(在煤山剖面相当于26层),在华南地区陆相剖面位于卡以头组的中上部。在海相地层中大灭绝层位还存在硫同位素(δ34S)的异常、指示大量绿硫细菌存在的生物标志化合物的异常、微生物岩的大规模出现、大量蓝细菌的出现以及频繁野火事件的发生。与此同时,牙形类和腕足类壳古温度的研究表明二叠纪末或者在大灭绝的层位存在有6~8℃的快速升高以及海洋酸化等现象,但δ11B变化表明海洋酸化主要发生在三叠纪早期(Isarcicella isarcica带中上部) 。

二叠纪末生物大灭绝具有突发性,表明它与重大灾变因素有关,曾有二叠纪晚期大规模海退,或地外天体撞击等假说。但近年来越来越多的证据表明二叠纪末生物大灭绝与当时大规模火山作用造成的环境剧变关系密切,西伯利亚大规模玄武岩喷发可能是导致这次最大灭绝的主因,由此引发了一系列连带性和次生性的各种灾难,最终导致一场在规模、灾害力度和影响上都空前绝后的全球性生物大灭绝事件。

总之,二叠纪末大灭绝摧毁了古生代生物群,颠覆了整个古生代生态系统,导致“古生代进化动物群”被以软体动物等为优势的“现代进化动物群”所取代。这种“优势取代”乃是全局性、高级别、影响广泛的生物更替事件。从此,生物界迎来了全新的中生代生物演化时代。