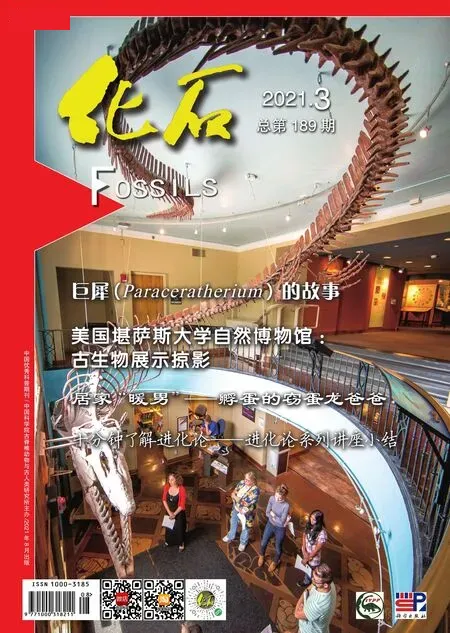

美国堪萨斯大学自然博物馆:古生物展示掠影

金文驰

堪萨斯大学位于美国堪萨斯州的劳伦斯市,这里地处美国腹地,与哈佛或耶鲁等同样拥有自然博物馆的高校相比,它算不上出众。起初我并未对它的自然博物馆(见题图)抱有很高的期望,但拜访过后才发现这真是一座低调的宝库。来自全球各地近900万件标本和120万件文物都汇聚到这座大学自然博物馆中,其中不乏古动物和古植物等古生物化石:从堪萨斯本地出土的“海洋霸主”巨海王龙到南极洲的叶片化石,不一而足,令人印象深刻。

邂逅堪萨斯州的州化石

一进博物馆,抬头便可看到一具狰狞的化石骨架。它如游龙一般被高悬在天花板上,名叫巨海王龙(Tylosaurus proriger,见封面)。它长尾长身,体长约14米,颚部也很长,排排利齿令人生畏,它是海洋中的顶级捕食者。巨海王龙是海王龙属中体型最大的种之一,这一标本出土于1911年,是全球已知最大的海王龙标本之一。虽然古生物学家在全球多地都发现了海王龙属化石,但堪萨斯州西部仍是该属化石最重要的产地之一。

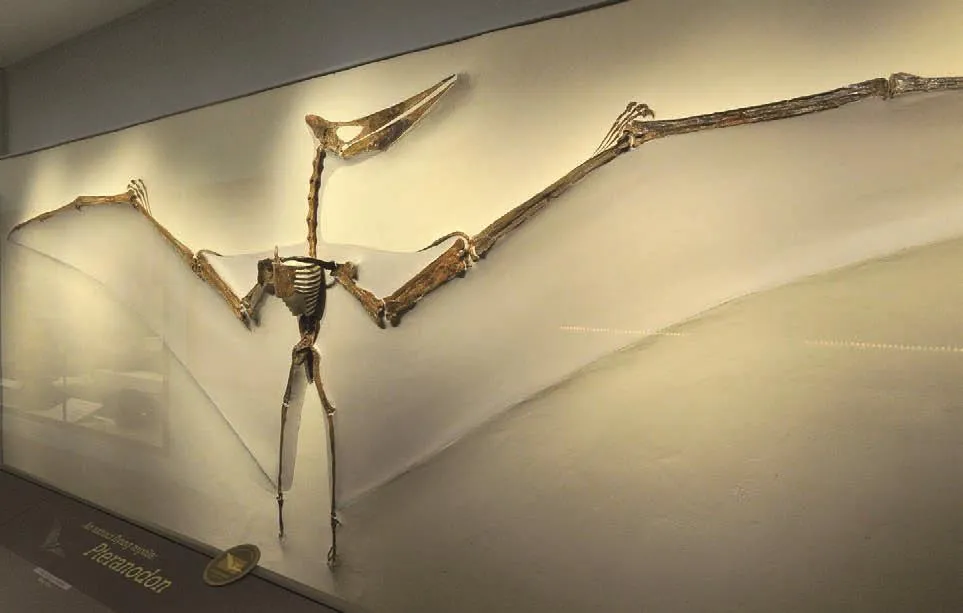

巨海王龙的名字中含有“龙”,它和恐龙一同生活在白垩纪,但它并不是恐龙,而是一种沧龙。它和现生蜥蜴的亲缘关系更近一些,因此可看作是生活在白垩纪海洋中的巨型蜥蜴。美国大多数州都评选出了各自的州化石,往往是该州常见或视觉冲击力较大的古生物。大多数州仅有一类(种)州化石,堪萨斯州却是少有的例外之一,它有两类州化石,其中之一便是以巨海王龙为代表的海王龙属,另一类则是无齿翼龙属(Pteranodon)。

馆中一道白墙上赫然“贴”着无齿翼龙的化石,它长颈、长腿、长臂,上肢的一指极度延长,墙体上用石膏做出了翼的边界,可以形象地看出翼展约有5米。它的喙部较大,和鸟类一样没有牙齿。在一些无齿翼龙的胃部位置上,古生物学家还发现过鱼类骨骼化石,再结合其长长的喙部,推测出鱼类是其食谱的一部分。不过对于无齿翼龙究竟如何捕鱼,古生物学家还没有达成共识,一种假说认为它们不能从水里起飞,因此只能贴着水面飞行,用长喙捕鱼;不过也有假说认为无齿翼龙的头部、肩部和颈部较为壮实,这和现生的靠从空中扎猛子捕鱼的鸟类类似,因此它们应该是可以入水捕鱼的。

大家对翼龙应该并不陌生,它的形象早已出现在《侏罗纪公园》等影视作品中,但称其为“龙”多少有些误导公众。大家会下意识地认为翼龙是恐龙的一类,其实不然。翼龙在系统演化上比恐龙出现得要早,它们也是首类演化出自主飞行能力的脊椎动物。

西部内陆海道其它古生物一瞥

海王龙和无齿翼龙一个遨游大洋,一个翱翔天际,看似没有什么交集。其实两者都和西部内陆海道息息相关。让时光回溯到白垩纪,当时,位于太平洋东北部的法拉隆板块与北美板块发生碰撞,在这一过程中,法拉隆板块以一个较小的角度向下俯冲,地壳也随之下降,形成一“洼地”。在白垩纪中期,海平面比现在高,北冰洋的海水开始从高纬度地区向南注入这一“洼地”。后来,海水又从南部的墨西哥湾北上,和来自北冰洋的海水连成一条从北冰洋贯穿至墨西哥湾的南北向的海道,这便是西部内陆海道(Western Interior Seaway)。这一海道将当时的北美洲分为东西两块大陆,在堪萨斯州境内,海道的东岸大致把该州从中间由南至北分为两半。西部内陆海道也经历了多次海侵和海退过程,海道最宽处约有1000千米,但深度普遍较浅,据估算,其最深处也不过八九百米。

堪萨斯州的州化石之一:无齿翼龙

剑射鱼

海龟Porthochelys laticeps

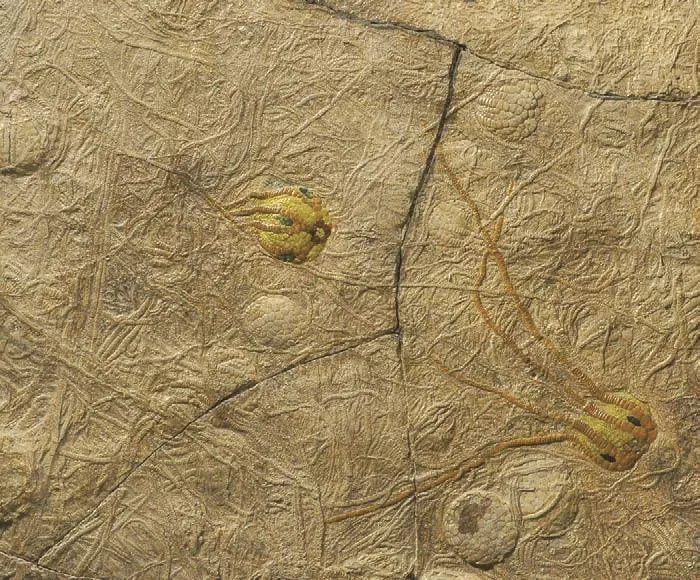

犹因他海百合

馆中展示的西部内陆海道动物群不止海王龙和无齿翼龙。一条长度接近5米的剑射鱼(Xiphactinus)体量惊人,这种辐鳍鱼纲乞丐鱼目鱼类的牙齿如把把匕首,显示出它的捕食者身份。人们在剑射鱼胃中至少发现了12种猎物,其中便包括一条长达1.8米、同属乞丐鱼目的鳃腺鱼(Gillicus arcuatus)。2010年7月,人们在加拿大曼尼托巴省境内出土了一条长约6米的剑射鱼化石,它的口中还含着沧龙的鳍状肢!虽然剑射鱼是掠食者,但它们仍有天敌:白垩纪时期的一些鲨鱼。这样看来,当时的西部内陆海道真是一片充斥着大型捕食者的凶险海域。

一种海龟(Porthochelys laticeps)的龟壳颇有特点。首先是体量硕大,形态浑圆,一般龟壳的前后长度要大于宽度,但它的龟壳长度要略小于宽度,眼前这具龟壳无论长度和宽度都超过了一米;第二个特点则是龟壳平坦,颇似盾牌。而摆放在龟壳前的头骨就显得袖珍,和龟壳一样,这一头骨也颇为浑圆平坦。这种海龟的模式标本于1900年出土于堪萨斯西部的Trego县境内,次年由堪萨斯大学的古生物学家S.W.Williston作为新种发表,由于其形态特别,还专门为它成立了一个新属。它到底属于哪一科现在还没有定论,但从形态上看,它和Toxochelys的亲缘关系最近。从化石数量上看,Toxochelys是白垩纪时堪萨斯西部最常见的龟类,已发表的有5个种。Porthochelys和Toxochelys在系统发育树上所处的一支已灭绝,这一支被看做是现代海龟和其它龟鳖类的过渡类群。

一片浅黄褐色的石板上,密密麻麻地分布着一种犹因他海百合(Uintacrinus socialis)。它们细长的腕盘根错节,令人眼花缭乱。值得一提的是,为了让大家在这纷繁的石板上看清它的模样,其中几个个体被着了色。球状的萼部被涂上了鹅黄,各骨板清晰可辨。萼部辐板向上分出细长的腕,腕再次分枝,每一个体共有10条腕,它们被涂成黄褐色。这样的着色式化石展示不太多见,颇有些新意。据介绍,这一石板上之所以有如此密集的海百合,可能是因为局部水体水质恶化导致了集体死亡。在我国博物馆中展出的海百合大多有茎,它们通常生活在滨海的浅水区中,而犹因他海百合没有茎,它们可能如水母般在西部内陆海道中泳动。从地质年代上看,古生代的海百合都是有茎的,到了中生代,才出现了无茎的海百合。

“天然陷阱洞”:来自更新世的一粒时间胶囊

顺楼梯下一层楼,来到博物馆的古生物集中展示区。这里的展窗一个接着一个,在其中两个展窗间,一题为“天然陷阱洞(Natural Trap Cave)”的解说牌吸引了我的注意。一个洞穴能玩出什么花样,竟然还被冠以“陷阱”之名?

林地麝牛

天然陷阱洞位于美国怀俄明州中北部的小山高原(Little Mountain Plateau)上,洞口海拔约1390米,与其说是洞穴,倒不如说是一个竖井:洞体在石灰岩中形成,洞口开在顶部,宽3.7米,长4.6米,洞体上部小,下部大,洞底直径约37米,宛如一口巨钟的内部,从洞底到洞口有26米高。在更新世,不少动物失足落入洞中,摔死在洞底,经年累月,洞底的动物尸骸越积越多,厚度超过10米。由于少有外界干扰,加上洞内常年低温,极有利于生物结构的保存,因此这里也成了一座更新世北美洲生物的富矿,它们中的绝大多数都已经灭绝,天然陷阱洞也被看做一粒遗留至今的时间胶囊。在解说牌最下方,一个箭头指向左侧的展窗,移步一看,展窗内是这一竖井的模型,一只不小心失足的林地麝牛(Bootherium bombifrons,已灭绝)从“天”而降,摔落在洞底。对天然陷阱洞洞底化石的发掘始于1971年,堪萨斯大学自然博物馆的研究人员已从洞中发掘出4万多件化石标本,其中一些就陈列在右侧的展窗中。

展窗中最引人注目的无疑是一头林地麝牛,它由数头林地麝牛的化石骨骼拼凑而成。体型颇为壮硕,在橱窗中只能屈肢俯首。其脊椎骨上的脊突甚是高耸,尤以颈部为最,简直如一把把直指苍穹的短剑。头顶两角的基部几乎合生在一起,向两侧分出后便开始下垂,这和现在生活在北极地区的麝牛(Ovibos moschatus)如出一辙。林地麝牛和麝牛的确是亲缘关系最近的两个物种,前者更为高瘦,体重估计在420千克左右。和适应极低严寒的麝牛不同,林地麝牛还能适应较为温暖的气候。它们曾广布于北美洲大部分地区,多在林木较为稀疏的林地以及草原上活动。在约1万1千年前(上一个冰期的末期),林地麝牛走向了灭绝。

而在林地麝牛右侧的一个小展台上,一猫科动物的头骨张开血盆大口,四枚硕大的犬齿历历在目,这是美洲的狮子(Panthera atrox,以下简称为“美洲狮子”)。我此前并不知道北美洲有狮子,而且还是这一大陆的特有种。美洲狮子是已知猫科动物中体型最大的物种之一,比现生的非洲狮体格还要大四分之一。在目前发现的美洲狮子化石中,年代最近的约为11355年前,说明美洲狮子至少在一万多年前仍在北美洲繁衍生息。美洲狮子的分布范围包括加拿大南部、美国本土和墨西哥。和美洲狮子亲缘关系最近的是欧亚穴狮(P.spelaea),后者分布范围包括欧洲大部、亚洲北部、阿拉斯加等地。这一分布区和美洲狮子分布区之间正好也是上一个冰期时北美洲冰川的覆盖范围,因此有生物学家提出假说:本来并没有美洲狮子这一物种,曾经生活在北美洲的全是经亚洲北部来到北美洲的欧亚穴狮,当冰川将它们的分布区分隔为一南一北两个后,南部的欧亚穴狮逐渐演化成了一个新的特有种——美洲狮子。除林地麝牛和美洲狮子外,这一展窗中还有兔、狼、旱獭和貂等动物的化石。

美洲狮子头骨

从古植物花园到南极植物化石

复前行,远远地便见到一方“天井”。白亮的散射光弥漫而下,天井中还种有不少植物,绿意盈盈,是这地下一层的一抹亮色。走到天井跟前才发现自己被“骗”了,原来天花板上安装了多盏LED灯,照明效果看起来颇似天井。

这便是博物馆的古植物花园,它的平面近正方形,边长约3米。园中的数十个齐腰高的容器中种植了各种蕨、苏铁科苏铁属(Cycas)、胡椒科胡椒属(Piper)和樟科檫木属(Sassafras)等植物,涵盖了蕨类、裸子和被子植物。就这些现生植物的展示来说,并没有什么特别之处,但既然叫古植物花园,便要有古植物元素。苏铁属植物旁,便是一苏铁类的茎干化石,直观地展示出古今对比。通常,博物馆中展出的化石都不允许触摸,但馆方却鼓励大家亲手抚摸这一园中的不少化石。种植着蕨类植物的容器旁,还有一个稍矮的容器,里面放着一块蕨类植物鳞木属(Lepidodendron)的茎干化石。之所以把它放得矮一些,可能是为了方便小朋友触摸吧!

古植物花园

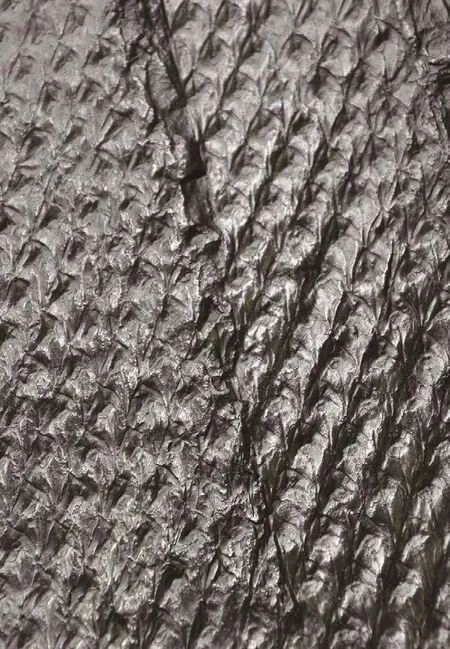

这块乌黑的鳞木化石整体较平,表面具有颇规则的近菱形痕迹,让人联想到巨型爬行动物的皮肤。鳞木是大型乔木状蕨类植物,它们茎干粗直,直径可超过1米,植株高度可达50米。叶片螺旋状密集排列,叶片脱落后在茎干上留下叶座,这便是我们所见近菱形痕迹的由来。鳞木在石炭纪时颇为兴盛,是当时森林中的主要植物类群,也是形成煤炭的重要原料。据估计,鳞木的寿命在10到15年左右,它们可能在生命末期产生孢子,随后便死亡。鳞木缺乏年轮般的生长轮结构,也没有休眠芽。这些特征和现生的热带植物相似,据此推断,鳞木应该也主产于热带亚热带地区。在中生代时,鳞木等高大的蕨类植物走向灭绝,木本裸子植物渐渐成为森林的主力军。

除古植物花园外,博物馆中还有不少有意思的植物化石,出土于南极洲的舌羊齿科舌羊齿属(Glossopteris)化石吸引了我的注意。舌羊齿为种子蕨的一个类群,虽然名字中带有“蕨”,但种子蕨其实是裸子植物。在这一石板上,舌羊齿披针状的叶片层层叠叠,仿佛昨天才被秋风吹落,中脉明显,叶缘全缘。这一舌羊齿生活的年代在距今约2.5亿年前,当时全球气候比现在要温暖。有假说认为,现在的南极洲当时还是冈瓦纳古陆的一部分,后来冈瓦纳古陆逐渐分离出南极洲、南美洲、非洲、澳大利亚和印度次大陆,等等。舌羊齿的种子传播能力较弱,不大可能跨洋传播,但它的化石却见于南极洲、南美洲、非洲、澳大利亚和印度次大陆等相距遥远的地方,这也成为支持冈瓦纳古陆假说的一个证据。当年生活在南极洲的舌羊齿虽然不用担心严寒,但由于纬度较高,每年还是有数月之久的黑暗极夜。为了适应这一特征,它们可能演化出了在极夜前落叶休眠的特性,这也可能是为何我们看到的舌羊齿叶片化石层层堆叠的由来。如今,全球都面临气候变化的挑战,如果高纬度地区年均温升高,植物会怎样响应呢?通过研究舌羊齿等曾生长在高纬度的已灭绝植物,可能会给我们提供一些线索。

鳞木

南极的舌羊齿

林木龙展室

林木龙:堪萨斯的本土恐龙

恐龙可能是古生物中最受公众喜爱的类群之一,博物馆专门为一种出土于堪萨斯州的本土恐龙——林木龙(Silvisaurus condrayi)设立了一个展室。

展室不大,布展却很有意思,让我们从展室后部往前看。背景墙上绘有一幅真实大小的林木龙壁画,这种身长约4米的恐龙四足着地,正在森林边缘踱步徐行。背景墙前便是不甚完整的正模标本(KU 10296),头骨长约33厘米,牙齿至少有25枚,还有8枚颈椎、10枚背椎和3枚尾椎等,保存状况较差。化石虽然进行了简单装架,但没有补齐残缺部分,要是不做说明,公众可能很难将这些化石和恐龙联系起来。博物馆也考虑到了这一情况,正模标本和公众间以玻璃相隔,玻璃前便是信息丰富的展板,上面绘有林木龙的骨骼示意图,化石部分被标记为绿色,这样便一目了然了。此外,展板上还放置了头骨等化石的复制品,欢迎公众触摸。

林木龙的发现还得追溯到20世纪50年代。堪萨斯一位名叫Warren Condray的牧场主在自家牧场的一干涸河床上发现了疑似化石的物体,Condray辗转和当时堪萨斯大学的古生物学家取得了联系。1955年7月,在Condray的帮助下,化石被成功地从达科他组(Dakota Formation)地层中采集,由于出露于河床上,加上受到牛群踩踏,化石保存状况较差。1960年,堪萨斯大学的古生物学家T.H.Eaton将林木龙发表,并设立了新属林木龙属。属名Silvisaurus意为“林木中的蜥蜴”,种加词condrayi则是为了纪念发现化石的牧场主。迄今为止,林木龙属仍是仅含单个物种的单种属。

林木龙的出土地位于西部内陆海道东岸,它们可能曾生活在白垩纪中期的茂密森林中,故而得名。林木龙为结节龙科的植食性恐龙,这一科较晚出现的类群往往没有牙齿,而林木龙口鼻部前端具有牙齿,这似乎暗示了它是这一科中较早出现的类群之一。它的肩部和尾部可能长有骨刺,可以用于防御。头部具有发达的鼻道,可能说明林木龙可以鸣叫,以此和其它个体进行交流;另一种解读是鼻道是重要的散热器,可以起到调节体温的作用。

博物馆并未展出霸王龙等恐龙中的明星,而是将本土的林木龙作为巨星展示。虽然这种设置可能会让部分公众失望,我却很欣赏这种突出本土性的理念和展示。