艾灸治疗类风湿性关节炎的研究探析

陶偲钰,唐洁,余泽云,王颖旎,罗云,武平

(成都中医药大学 针灸推拿学院,四川 成都 610075)

类风湿关节炎(Rheumatoid Arthritis,RA)是以侵蚀性、对称性多关节炎症为主要临床表现的慢性、全身性自身免疫疾病,其以对称性、侵蚀性滑膜炎为特征,晚期关节可出现不同程度的侵蚀性改变及进行性强硬和畸形,致残率高。[1]当前主流的RA治疗以西医药物为主,但药物副作用明显,部分患者经过长期药物治疗失去反应性,高昂的经济负担,成为临床治疗RA面临的一大挑战。[2]

艾灸疗法作为一种传统非药物疗法,自古即被医家用于治疗各科疾病,有“灸治百病”之说。近年来关于灸法在治疗类风湿性关节炎中作用的研究与日俱增,从抗炎、镇痛及免疫调节作用为中心的外周机理的角度充分地证明艾灸是有效性和安全性并存的辅助治疗手段。[3]故本文将近十年来艾灸治疗RA的临床和实验研究结论与RA的治疗目标相对比,探讨当前研究阶段类风湿性关节炎治疗中应用艾灸疗法的可行性和科学性,以及下一阶段的研究方向。

1 艾灸治疗RA的临床研究

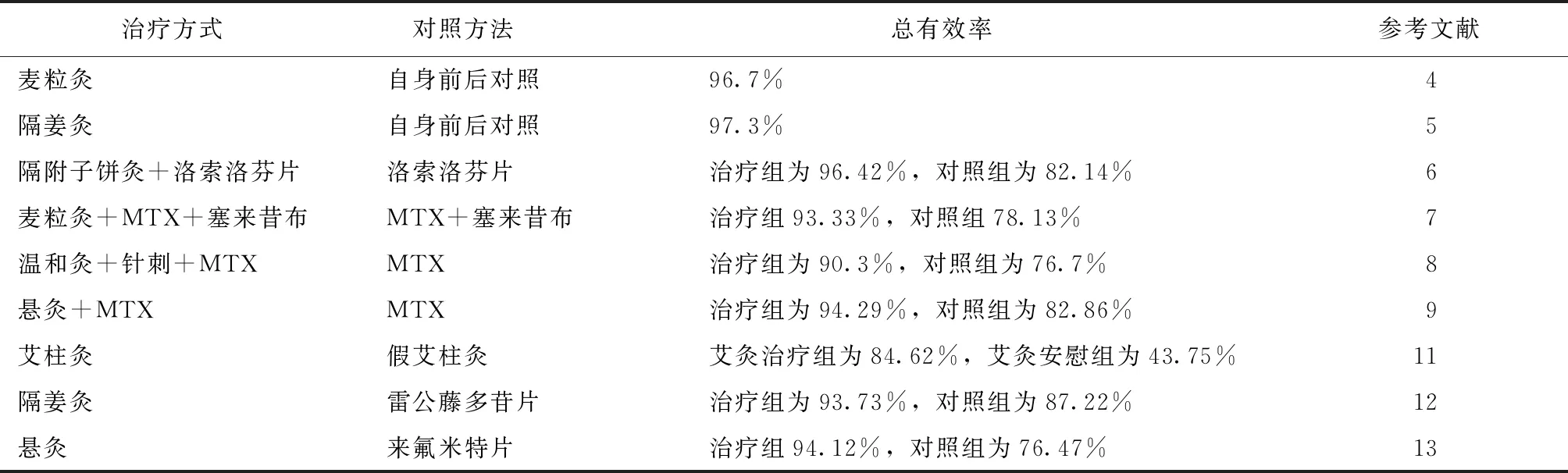

近十年来各类关于艾灸治疗RA的临床研究都充分证明了艾灸疗效确切,具有消炎止痛、安全便捷等物理疗法优势(表1)。

表1 艾灸治疗RA临床研究

1.1 自身对照研究

有研究者[4]采用麦粒灸,通过分部选穴,即上部取大椎、至阳,下部取命门、腰阳关,以及局部腧穴治疗RA。治疗后发现患者晨僵时间、关节肿胀数、关节疼痛数、双手握力等症状均有明显缓解。也有研究者[5]采用隔姜灸治疗,针对关节疼痛、关节肿胀等主要症状,按轻、中、重分别计2、4、6分;针对关节压痛、关节屈伸不利、晨僵、关节喜暖恶寒等次要症状,按轻、中、重分别计1、2、3分,选用尼莫地平法将疗效量化,最后得到总有效率97.30%。上述两项研究均排除服用对症药物的患者,可证明艾灸有明显的缓解疼痛、肿胀和改善关节活动的疗效。

1.2 联合治疗研究

部分学者选用灸法配合常规药物,与单纯使用常规药物进行对比研究。例如李平[6]等将112例患者分为治疗组和对照组,两组均口服洛索洛芬片,治疗组在此基础上在督脉穴进行隔附子饼灸治疗,结果发现治疗组患者晨僵、关节肿胀、关节疼痛的改善及总有效率均优于对照组,艾灸有增强非甾体抗炎药(Nonsteroidal Anti-inflammatory Drug,NSAIDs)抗炎镇痛的功效。另还有部分研究[7-9]选用甲氨蝶呤片(Methotrexate,MTX)为基础药物,治疗组再施以灸法,同样得出药物配合灸法能有效改善RA患者的临床症状及相关血清学指标的结论。小剂量的MTX为早期RA的单药治疗首选方案[10],在此基础上配合艾灸治疗,能更大程度发挥其免疫抑制的功效。还有研究者[11]选用雷公藤多苷片为基础药物,设置真艾灸组和假艾灸组,得出前者在缓解RA患者症状及降低相关血清学指标方面明显优于后者。

1.3 平行对照研究

此外,还有研究者单独使用灸法与临床常规药物进行对比试验。郝锋[12]等研究者观察、比较不同疗程隔姜灸和雷公藤多苷片对活动期类风湿关节炎患者的临床疗效,得出隔姜灸能显著控制并改善患者临床体征和实验室相关指标,且较长疗程(60 d)的治疗效果明显优于较短疗程(30 d)。在改善关节疼痛肿胀、压痛的个数与程度,缩短晨僵时间方面隔姜灸优于雷公藤多苷片。更有研究者[13]单独使用改良温和悬灸疗法与西药来氟米特片进行对比研究,发现灸法组有效率高于药物组。以上列举的研究虽然不能充分说明灸法能替代常规药物治疗,但为使用艾灸治疗RA提供了一定的数据支持。

有研究表明[14],获得临床缓解的早期RA患者相较于持续中度疾病活动的患者,在长期关节结构以及功能致残率方面明显好转,并且此类病人在强化治疗中可以得到更好的疗效。通过上文讨论可知,灸法能起到缓解关节疼痛、肿胀、改善关节活动、缓解晨僵、降低相关血清学指标以及增强西药疗效的作用,使得RA患者获得临床缓解,进而说明早期介入艾灸辅助治疗,能够更快地实现控制临床症状,降低疾病活动度,从而达到治疗目标。

2 艾灸治疗RA相关机制研究

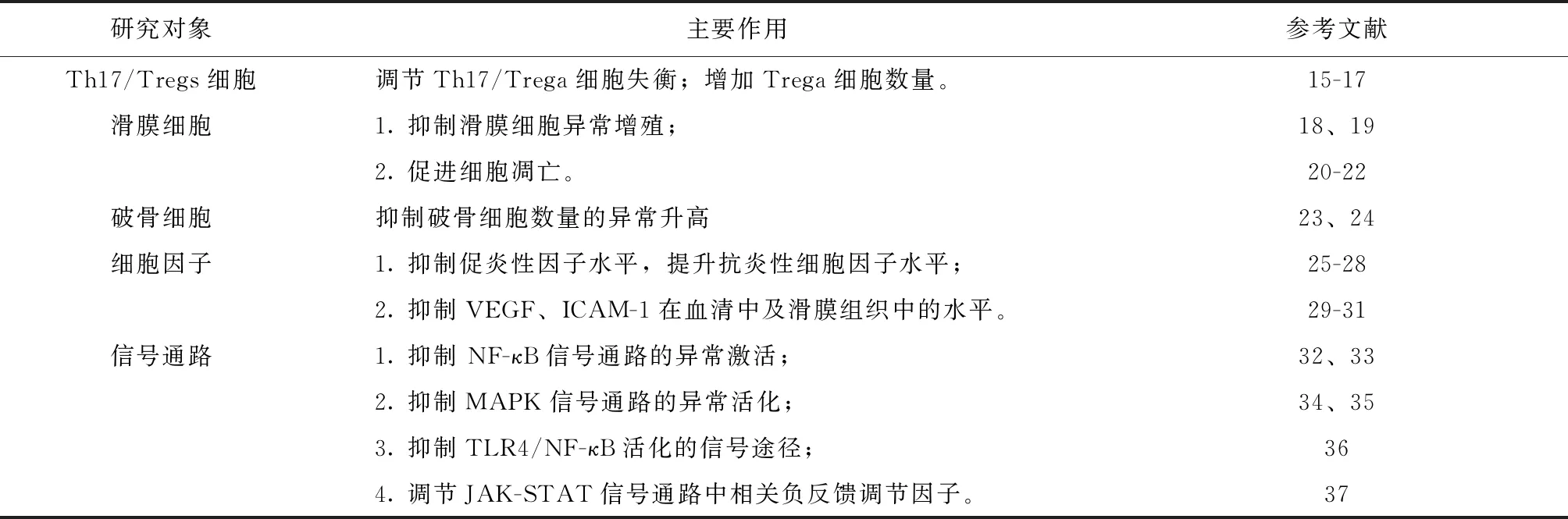

RA的发病机制复杂,主要与细胞、炎性细胞因子以及信号通路息息相关。艾灸疗法对与RA发病相关的细胞、细胞因子以及信号通路三个方面的影响如下(表2)。

表2 艾灸治疗RA相关机制研究

2.1 艾灸疗法与相关细胞

参与RA发病的细胞有:免疫细胞、滑膜细胞、成骨细胞和破骨细胞。

2.1.1 免疫细胞相关机制研究

免疫细胞中辅助性T细胞(T Helper Cells 17,Th17)和调节性T细胞(Regulatory T Cells,Treg)两种T细胞在RA的形成与发展中起重要作用。Th17分泌促炎性细胞因子激活免疫细胞引起炎症;相反,Treg能够分泌免疫抑制性细胞因子起到免疫抑制作用,从而抑制RA的炎症反应。机体中这两类细胞间的平衡被打破是诱发RA的原因之一。部分研究观察[15-17]表明艾灸能调节实验动物Th17/Treg细胞失衡,增加Treg细胞数量,达到抗炎的作用。

2.1.2 滑膜细胞相关机制研究

成纤维细胞样滑膜细胞(Fibroblast-Like Synoviocyte,FLS)是RA发作的主要受体细胞,异常增殖和细胞凋亡周期延长导致滑膜增厚,进而侵蚀关节软骨导致关节畸形。部分研究[18,19]表明艾灸治疗能有效抑制滑膜细胞异常增殖。另有研究表明艾灸可以通过改变病理性炎性成纤维细胞的形态[20],抑制细胞凋亡,抑制B淋巴细胞瘤-2基因蛋白、p53蛋白的表达,升高诱导凋亡的蛋白半胱天冬氨酸蛋白酶-3、B细胞淋巴瘤-2相关X蛋白的表达[21,22],从而达到促进滑膜细胞凋亡的目的。

2.1.3 成骨细胞(Osteoblasts,OB)和破骨细胞(Osteoclast,OC)相关机制研究

在正常机体中OB和OC处于平衡状态,但在某些细胞因子的诱导下,OC数量增加,平衡被打破,进而诱发RA。有研究[23,24]发现艾灸可以抑制RA家兔关节骨破骨细胞分化因子的过度表达、促进破骨细胞分化抑制因子的表达,进而抑制RA关节破骨细胞数量的异常升高,达到改善RA关节骨破坏的作用。

2.2 艾灸疗法与细胞因子

细胞因子根据在RA中发挥作用的不同分为两类,一类是促进炎症发展的促炎性细胞因子,一类是抑制炎症发展的抗炎性细胞因子。较多实验研究[25-28]证明艾灸能有效抑制促炎性因子水平,提升抗炎性细胞因子水平,在治疗RA中发挥其抗炎效应。此外血管内皮细胞表面细胞间黏附分子1(Intercellular Adhesion Molecule-1,ICAM-1)、血管内皮生长因子(Vascular Endothelial Growth Factor,VEGF)也是参与RA病理的关键因子。部分研究[29-31]表明艾灸可抑制VEGF、ICAM-1在RA大鼠血清中及滑膜组织中的表达水平,阻抑血管新生,抑制血管翳形成,减少早期多种促炎性因子的释放、浸润及跨内皮移动。

2.3 艾灸疗法与信号通路

与RA相关的信号通路有NF-κB信号通路、MAPK信号通路、JAK-STAT信号通路、Toll样受体信号通路等。NF-κB信号通路广泛参与机体的非特异性免疫过程以及炎症发应,有研究[32,33]发现艾灸可通过降低RA滑膜组织中核转录因子-κBp65(Nuclear Factor-κbp65,NF-κBp65)、转化生长因子β1(Transforming Growth Factor β1,TGF-β1)以及核转录因子-κBp50(Nuclear Factor-κbp50,NF-κBp50)的含量,抑制NF-κB信号通路的异常激活,取得确切的抗炎效果。MAPK通路可以诱发炎症发应,有研究[34,35]发现艾灸疗法可以有效的抑制MAPK信号通路。Toll样受体(Toll-like Receptors,TLRs)主要参与机体固有免疫过程,同时还参与激活NF-κB和JAK-STAT(Just Another Kinase Signal Transducer and Activator of Transcription,JAK-STAT)信号通路。有研究[36]发现艾灸可通过抑制RA大鼠NF-κB信号转导通路上游激酶及TLR4的活化,从而阻止NF-κB核移位,抑制NF-κB激活,下调其转录调控的相关炎性因子的表达,同时促进抑炎因子释放而实现抗炎和调节免疫作用的,说明艾灸通过影响RA大鼠TLR4/NF-κB信号途径发挥治疗作用。JAK-STAT信号通路与细胞增殖及凋亡关系密切。有研究[37]发现艾灸可降低滑膜细胞JAK-STAT信号通路中相关负反馈调节因子的表达,从而发挥抗炎作用。机体的信号通路是相互关联的复杂的信号通路网络,单单抑制某一条信号通路不能发挥良好的抗炎作用,上述研究表明艾灸的抗炎效果,可能与其能够有效抑制多条信号通路有关。

早期类风湿关节炎的病理特点是以免疫细胞(以Th17细胞和巨噬细胞为主)浸润为基础的滑膜炎症,并伴有早期基质细胞(如FLS)激活。根据上述研究,艾灸疗法可通过对机体免疫细胞的影响,调节细胞因子的表达水平,调控各路信号通路等,改善早期类风湿性关节炎的病理变化,从而达到抗炎止痛、延缓关节破坏及改善关节功能的作用。因此艾灸不仅能作为辅助手段增强抗风湿药(Disease-modifying Anti-rheumatic Drugs,DMARDs)减少滑膜慢性炎症浸润的作用,还能防止或减缓关节损坏。

3 总结和思考

根据《2018中国类风湿关节炎诊疗指南》[38]推荐意见,当前首要的药物仍是以传统合成DMARDs为主,缓解疾病活动度,但起效缓慢;选用止痛药或非甾体抗炎药主要针对疼痛和肿胀等症状,对导致关节损伤的机制无法发挥作用,还可能诱发其他系统的不良反应;针对中/高疾病活动度的RA患者建议联合糖皮质激素治疗以快速控制症状,但它的其不良反应阻碍了长期使用。

通过前文讨论可知艾灸能够有效地缓解RA患者的临床症状,降低疾病活动度,增强抗风湿药的免疫抑制作用,并且能延缓关节的破坏,这恰好能弥补主流西药的部分不足。此外艾灸疗法作为中医学重要的组成部分,既能激发人体的自我调节机能,又以其简便廉验、便于操作而应用广泛。[39]因此在患者处于RA早期阶段时就可以介入艾灸疗法,增强抗风湿药物的作用,减少对症药物的使用,实现持续降低患者疾病活动度,从根本上抑制组织和关节的进行性损伤,延缓或阻止病情发展的治疗目的。

虽然艾灸治疗RA优点较多,但仍有部分问题限制艾灸疗法的推广,主要问题如下:①缺乏规范的艾灸方案。艾灸疗法方式多样,不同的腧穴配伍、灸量的调控、灸法的选择都影响着疗效,尽管现在也有相关研究[40,41],但仍不够广泛和深入。②缺乏疗效持续性的研究。RA的主要特征是病情缠绵难愈,常反复发作,治疗周期长。近年的研究大多着力于证明艾灸疗法的有效性,但对于疗效持续性的报道甚少。加强随访应是下阶段该关注的问题。③缺乏影像学证据。防止关节损害、减少致残率是治疗RA的最终目的,影像学能对关节损害程度提供最为直观和科学的证据。④缺乏中枢神经机制研究。目前关于治疗类风湿关节炎的研究多集中在以抗炎、镇痛及免疫调节作用为中心的外周机理探讨,为患者尽早控制外周关节炎症提供了最优的治疗方案。但有些研究[42,43]发现,尽管外周关节炎症得到改善,患者的关节疼痛仍在持续发生。还有一项为期8年的随访研究[44],比较了20世纪90年代的早期RA患者(n=928)和21世纪初的早期RA患者(n=1010)的疼痛程度,发现尽管21世纪初的患者接受了更积极的治疗,但他们却经历了与20世纪90年代患者相同程度的疼痛。由此可推断炎症是RA疼痛的重要因素,但它可能不是唯一的因素。近年来越来越多的研究[45,46]表明,类风湿性关节炎患者伴有脑组织结构、功能以及中枢疼痛处理机制的改变,然而到目前为止针对类风湿关节炎患者的中枢神经机制研究仍然较少。

综上所述,通过多方面的分析和思考艾灸疗法在RA治疗中的应用情况,我们发现如何科学、规范地运用艾灸疗法,如何从后续随访和影像学研究等方面着手,让艾灸疗法的优势在早期RA治疗中得到充分的发挥,是我们延续前期研究成果的进一步发展路线,而灸法治疗RA的中枢神经机制应该是我们深入研究的新方向。我们可以运用多维度的影像技术,功能磁共振成像技术,近红外光谱成像技术,以及高频超声成像技术,从新的视角观察艾灸治疗RA镇痛效应,探讨艾灸治疗RA的中枢神经机制,以及更加深入地揭示艾灸治疗RA在外周-中枢系统之间的联动作用机制,为艾灸治疗RA提供更精准的评价靶点,具有重要的科学意义和临床指导价值。