武汉某方舱医院469例新型冠状病毒肺炎患者中医病机核心及证型特点分析

杨志林,陈杰, 杨晓清, 向光明

(1.广元市中医医院,四川 广元 628000;2.川北幼儿师范高等学校,四川 广元 628000;3.广元市妇幼保健院,四川 广元 628000;4.广元市中心医院,四川 广元 628000)

2019年末湖北省武汉市发现多起病毒性肺炎病例,引发全球关注。世界卫生组织命名其为COVID-19(Corona Virus Disease 2019)[1]。国家卫生健康委员会和国家中医药管理局联合发布的《新型冠状病毒肺炎诊疗方案(试行第六版)》将COVID-19临床分型为轻型、普通型、重型和危重型,并提供了中医治疗方案[2]。但各地区中医同仁对COVID-19的病因病机、证候分型认识存在差异,有寒湿疫、湿疫、湿热疫等多种观点[3-6]。笔者在驰援武汉期间,收集了某方舱医院469例COVID-19患者的临床资料,运用中医基本理论进行辨证分析,总结了方舱医院内患者的中医证型特点及病机核心,以期为中医药干预提供部分参考依据。

1 资料和方法

1.1 病例来源

收集武汉某方舱医院(B区)2020-02-12下午15点开舱至2020-03-08下午16点闭舱的469名患者的临床资料作为研究对象。本研究经医院伦理委员会批准。

1.2 诊断标准

1.2.1 西医诊断标准

COVID-19普通型的诊断根据国家卫生健康委员会制定的《新型冠状病毒感染的肺炎诊疗方案(试行第五版)》的COVID-19诊断标准[2]。患者入驻方舱医院时由专家分诊,重型、危重型患者转入专科医院,住院期间病情进展为重型或危重型的也及时转入专科医院诊治。

1.2.2 中医辨证分型标准

参考《新型冠状病毒肺炎中医诊疗手册》[3-7],将COVID-19分为三种证型。 ①寒湿郁肺型。恶寒发热或无热,干咳,咽干,有汗或无汗,倦怠乏力,胸闷,脘痞,或呕恶,便溏。舌质淡,苔白腻,脉濡。②疫毒闭肺型:发热不解,微恶寒,口干,干咳、少痰或有血丝痰,头痛,遍身酸痛,神疲乏力,舌淡红,苔薄白或微黄;③气阴两虚型:发热午后尤甚,乏力纳呆,干咳少痰,舌红少苔或无苔。

1.3 资料收集方法

入院第1天,采集患者的人口学资料、流行病学资料(发病时间、发病时症状、体征、有无疫水接触史)、中医症状(主要按中医十问歌进行)、辅助检查资料等。记录患者生命体征(呼吸、脉搏、血压、体温、指血氧饱合度),中医证候信息收集采用问诊和望诊结合的方法。在隔离病房医生按三级防护(戴双层手套),脉诊干扰因素大,且脉诊有较强的主观性,有“伤寒重脉、温病重舌苔”之说,故放弃脉诊信息。望舌采用现场自然光线下判断和手机从患者左右方向拍摄舌象图片,并由3名主任中医师进行线上(腾讯视频)会诊确定,以避免个人判断的主观偏倚。

1.4 统计学方法

2 结果

2.1 一般资料

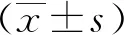

平均年龄(52.45±11.91)岁,P50:54岁。31~40岁有63人(13.53%),41~50岁有101人(21.61%),51~60岁有151人(32.06%),60岁以上有134人(28.50%)。男女患病率0.79∶1;50岁以上发病占54.37%(255/469)。不同年龄发病差异有统计学意义(P<0.01)。有基础疾病108人(23.02%),排前三的是高血压38人(8.19%)、糖尿病30人(6.55%)、冠心病15人(3.27%)(详见表1)。

表1 新冠肺炎患者年龄、基础疾病分布 n=469

2.2 患者生命体征及发热情况

入院前或入院时发热354例(73.47%),无发热115例(24.53%)。入院体温(36.45±0.30)℃、脉搏(80.71±11.35)次/min、呼吸(19.62±1.05)次/min、指血氧饱合度(96.60±1.49)%。无危重病例,说明预检分诊严格标准有序(方舱医院只收治轻症)。患者体温以中高度发热为主(占68.85%)。见表2、表3。

表2 新冠肺炎患者入院生命体征

表3 新冠肺炎患者体温分布 n=469

2.3 患者中医症状

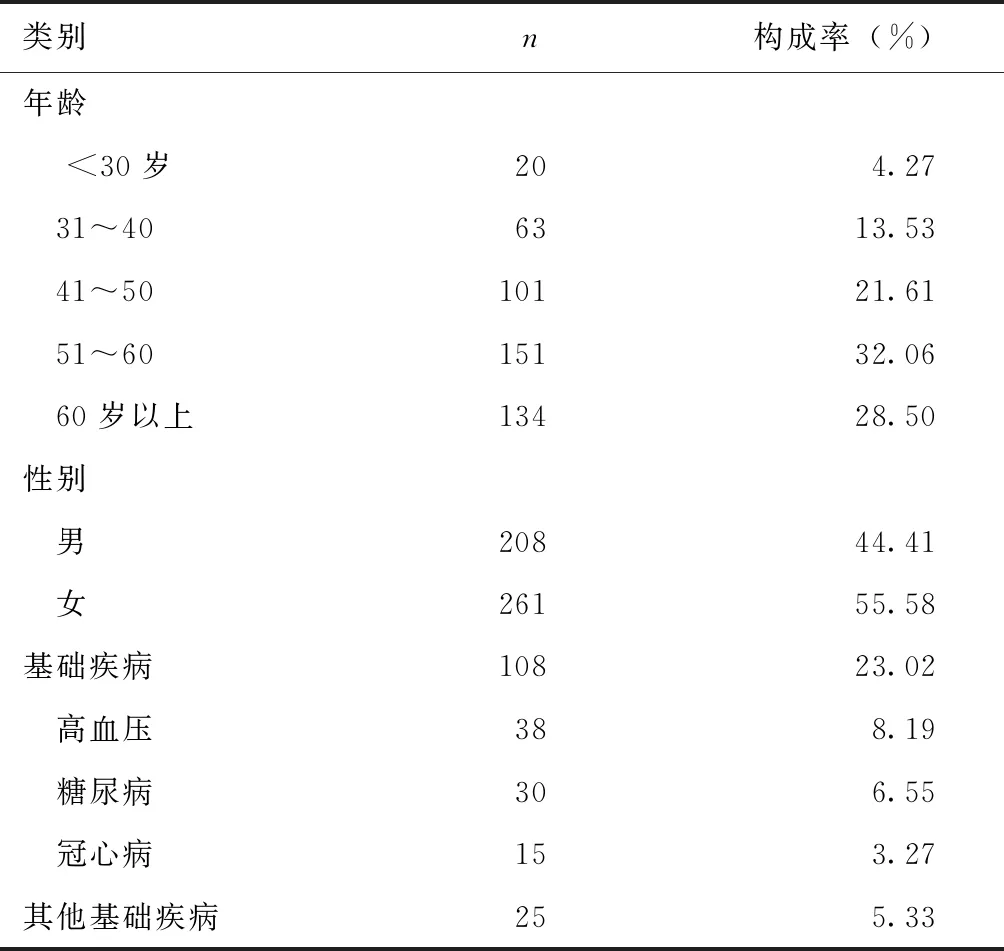

469名患者中,发热症状最为突出,占比73.77%;咳嗽,恶寒、肌肉酸痛,胸闷等症状亦较常见,分别占68.85%、67.21%和63.93%;出汗症状占50.81 %;纳差、腹泻、乏力症状分别占比为54.09%、36.06%和28.57%。可见方舱医院患者临床表现以呼吸系统和消化道系统症状为主(见表3)。

2.4 发病时间

469名患者中,发病时间最早是2019-12-29,最晚是2020-02-24,发病时间的中位数2020-01-29,病程1~15 d不等;发病到出现症状天数平均为(4.19±4.12)d,P50(3 d),P75(5 d)。所有患者均为家庭聚集发病,有明确流行病史,家庭感染率33.0%~83.0%。

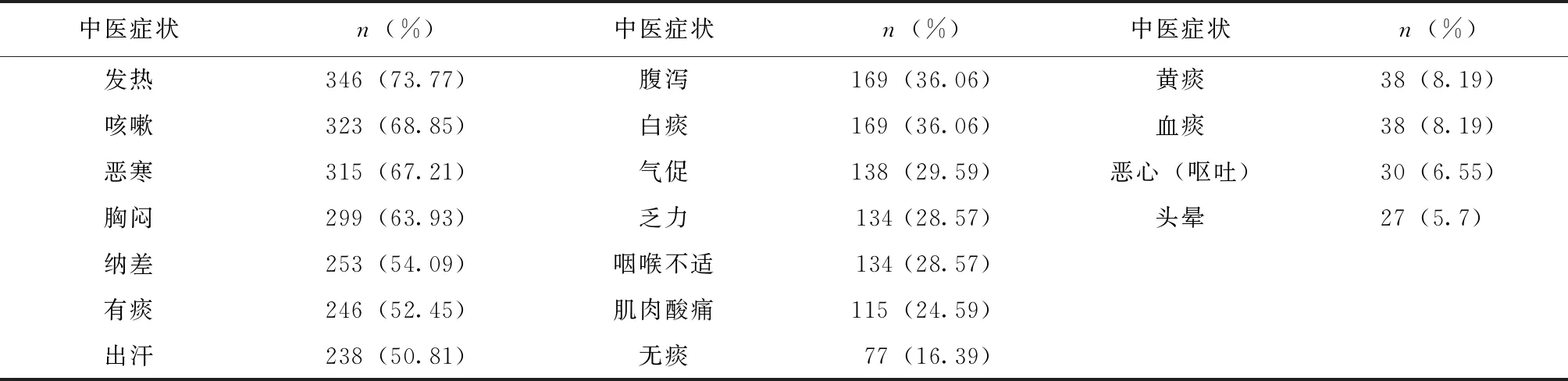

2.5 中医舌脉及辨证

舌苔:舌色以淡红舌(32.78%)、淡白舌(27.86%)和红舌(24.59%)居多,青色占比较少(8.19%)。苔质以厚腻(31.14%)、薄腻(29.50%)、白腻(21.31%)居多、舌质燥少津(4.91%)、少苔(3.27%)。苔色以白色(59.01%)、黄色(22.95%)、黄白相兼(18.03%)为主。舌体:胖大(11.47%)、齿痕(4.91%)。用聚类法对患者舌苔进行证候分析,结合临床表现确定中医证型,结果得到两个主要的聚类集团:疫毒闭肺证246例(52.48%)、寒湿郁肺证185例 (39.34%)(见表5)。

表4 患者中医症状分布 n=469

表5 患者中医证候分布 n=469

3 讨论

新型冠状病毒属于β属冠状病毒,是一种新型包膜 RNA乙型冠状病毒属病毒[8]。其主要传播途径是经呼吸道飞沫和密切接触者传播,目前还在消化道、 唾液、尿液及粪便中检测到病毒。 其主要靶器官为肺,故称新型冠状病毒性肺炎,少部分患者在1周后进展呼吸衰竭、脓毒性休克、多脏器功能障碍导致死亡。

祖国医学虽然没有该病的专门记述,但结合病因病机,当属中医“疫病”范畴,正如《素问遗篇·刺法论》指出:“五疫之至,皆相染易……正气存内,邪不可干,避其毒气。”清代名医叶天士《温热论》:“温邪上受,首先犯肺”,说明温疫类疾病大多从口鼻而入,引起肺卫失宣而出现咳、喘、痰、热、郁等表现。笔者在方舱医院的病例调查研究显示年龄、女性、基础疾病多、家庭聚集是主要风险因素,这可能与女性从事家庭事务(包括采购食物)比例大有关;年龄和基础疾病多与机体抵抗能力下降有关,家庭聚集发病更进一步证实该病传染力强。张蒙[9]等对新冠肺炎的调查分析认为年龄、性别差异有统计学意义。

本病症状以发热、恶寒、咳嗽、胸闷、咯痰等呼吸道症状及纳差、腹泻等消化道症状为主。结合舌诊,推断其病性为寒、湿、疫毒,病势由表入里,继而化热伤津,符合寒湿蕴结,化热成闭的规律。但部分患者起病即以乏力、纳差、腹泻为主,似阳明经腑同病或直中太阴(手太阴经肺、足太阴经脾)。结合清代名医薛生白的著名观点“中气实则病在阳明,中气虚则病在太阴”,推断其病位在肺脾两脏。该病早期病性为表寒、湿、虚证,中期为邪正相争,中后期为里、湿、热、闭、实证,晚期邪去正虚,表现为气阴两虚或脾(肾)阳虚证。病机核心为寒湿郁闭,阻塞肺络。证型特点为寒湿郁肺、湿毒郁肺两型为主。仝小林等[5]报道本次武汉流行的新型冠状病毒肺炎属于中医“寒湿疫”。宋卓[10]等调查认为病性可归纳为湿、毒、瘀、虚、闭、脱,诊疗核心是立足“湿疫”,也佐证了笔者的认识。

在此次新型冠状病毒肺炎的治疗中,各地专家针对寒湿郁闭,阻塞肺络的病机核心,采用散寒除湿,温肺化饮为主的治法,因地制宜,采取适宜的处方,均取得了较理想的疗效。特别是由麻杏石甘汤、射干麻黄汤、小柴胡汤、五苓散化裁的清肺解毒汤,成为使用面最广、使用量最大、使用效果最好的中药处方,总有效率达96.66%,更佐证了此次新型冠状病毒肺炎“寒湿疫”的病机核心。

实践证明,以中医为主治疗新型冠状病毒肺炎,在方舱医院实施,结果是理想的。方舱医院只运转了不到5周的时间,疫情就得到全面控制,取得阶段性胜利。再次证明古老的中医因为经过两千多年的不断实践,积累了丰富的临床经验,形成了系统的理论体系,在应对新型流行性疾病,特别是早期还未从分子生物学角度上探明病理机制时,常能取得意想不到的理想疗效。本研究数据真实、可信,可为中医药干预新型冠状病毒肺炎提供部分临床参考依据。但本研究病例以普通型患者为主,且发病到入院时间参差不齐,故结论存在一定的局限性,有待进一步深入研究。