合谷穴与合谷配太冲针刺即时效应和后遗效应的脑功能网络连接差异

周海燕,黄思琴,朱晓委,韩小轶,吴巧凤,杨馨

(1.成都中医药大学 针灸推拿学院/第三附属医院,四川 成都 610075;2.重庆医科大学 中医药学院,重庆 400016;3.重钢总医院康复科,重庆 400081;4.重庆市江北区中医院 针灸科,重庆 400020;5.成都中医药大学 养生康复学院,四川 成都 610075)

腧穴是气血输注于体表的特殊部位,是针灸治疗疾病的主要部位。每个腧穴具有各自的治疗作用,有些腧穴具有一些共同的治疗作用,也有些腧穴经过配伍可能会产生其他功能。合谷是临床常用穴,合谷配太冲也是合谷配穴中的典型对穴,且双合谷和双太冲还被冠上了专有的名字——“四关”。“四关”之名最早见于《灵枢·九针十二原》:“五脏有六腑,六腑有十二原,十二原出于四关,四关主治五脏”,此“四关”没有确切指出是否是穴位,医家普遍认为指身体的部位[1]。杨继洲的《针灸大成》收录了“四关”这个经外奇穴,明确了“四关者,太冲、合谷是也”。合谷配太冲穴临床应用广泛,可以治疗面口五官病变、神经系统病变、情志病、妇科病、胃肠病等多种疾病。本研究借助功能磁共振成像(Functional Magnetic Resonance Imaging,fMRI),电针针刺正常人合谷、合谷配太冲,观察合谷单穴和配穴的针刺即时效应和取针后遗效应的脑功能网络响应差异,为合谷的单穴应用和配穴应用提供可靠的实验依据。

1 资料与方法

1.1 一般资料收集

研究对象为20名健康受试者,男16名,女4名,年龄20~30岁,体质量50~75 kg。

1.2 纳入标准

右利手;健康无精神、神经系统疾病、无先天性或遗传性疾病;无针灸恐惧症且1周内未接受过针灸;体内无磁易感性物质及装置和金属异物。

1.3 排除标准

经期、孕产期的女性;左利手;有幽闭恐惧症、针灸恐惧症或其他MRI检查禁忌者;严重头颅解剖结构不对称。

1.4 剔除标准

扫描前24 h内饮用浓茶、咖啡及酒类。

1.5 脱落标准

依从性差,头动明显,图像扭曲或中途退场[2]。

受试者本人签署知情同意书,志愿参加本试验。本研究已通过成都中医药大学附属医院伦理委员会审批(2012KL-007)。

1.6 研究设备与试验材料

研究设备:全身磁共振成像系统(3.0 Tesla Signa EXCITE HDx,美国GE)。首先在薄层T1扫描结构像,参数为TR/TE=7.2 ms/mininum,Matrix=320×256,FOV=24 cm×24 cm,翻转角为1.5°,层厚1.2 mm,采集128层。功能成像采用梯度回波单次激发平面回波成像技术,扫描全脑,参数为TR/TE=2000 ms/30 ms,Matrix=64×64,FOV=24 cm×24 cm,翻转角为90°,层厚5 mm,采集30层。韩式穴位神经刺激仪(HANS-200E型,南京济生医疗科技有限公司)[2]。

试验材料:银质毫针(苏州医疗用品有限公司,生产批号:200324),直径0.4 mm×40 mm。

1.7 分组和电针治疗

将招募的20例受试者随机分成合谷组和合谷配太冲组,10人/组,均在左侧穴位针刺。合谷组在手背第1、2掌骨间,当第二掌骨桡侧中点处取合谷穴,直刺0.5~1寸,得气后连上电针,电针另一极放在合谷穴旁0.5寸处。合谷配太冲组取左侧合谷和太冲穴,太冲定位在足背第1、2跖骨间,跖骨底结合部前方的凹陷中,直刺0.5~0.8寸,得气后分别在合谷和太冲接电针。留针时间8 min[2]。扫描分2次,第1次在针刺并连上电针后开始扫描,扫描时间持续8 min,第2次在取针后开始扫描,扫描时间持续8 min。

1.8 数据处理

采用DPARSFA 2.4和REST 1.8软件进行数据预处理和统计分析。用独立成分分析法进行数据分析将被试数据分解为40个成分,用Infomax算法,z-score转化,聚类参数0.8,GICA总计分析50次,每次随机初始值和被试顺序,基于肉眼识别的方法挑选成分。感兴趣区选择的是感觉运动网络(对应面口运动区faceMOT)和默认网络前部(aDMN)和后部(pDMN),然后做脑功能连接分析,组间对照选用双样本t检验[2]。

2 结果

2.1 faceMOT区针刺时合谷组与合谷配太冲组的脑功能网络响应的差异

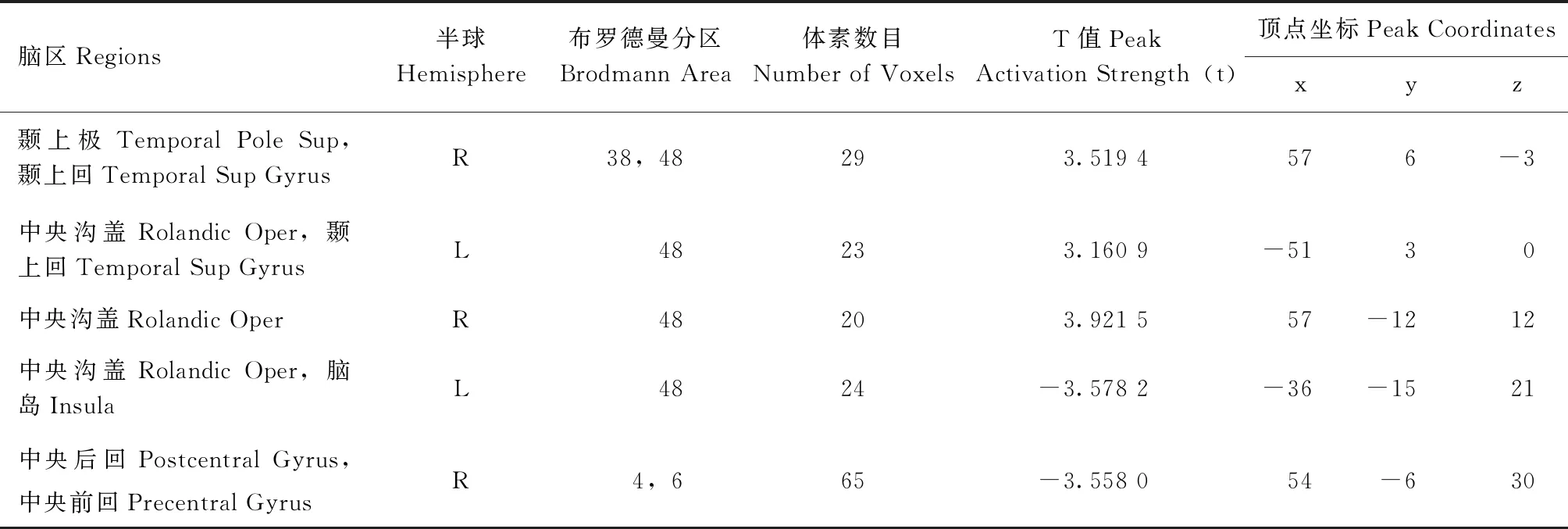

faceMOT感兴趣区,针刺时合谷组与合谷配太冲组的脑功能网络响应差异比较采用合谷配太冲的功能连接减合谷组的功能连接,结果发现两组相减后双侧颞上回、中央沟盖和右侧颞上极功能连接增强,而右侧中央前、后回、左侧脑岛功能连接下降(见表1、图1)。

表1 对faceMOT针刺时合谷组与合谷配太冲组脑功能连接的比较 n=10

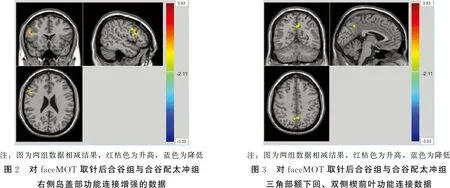

注:图为两组数据相减结果,红桔色为升高,蓝色为降低

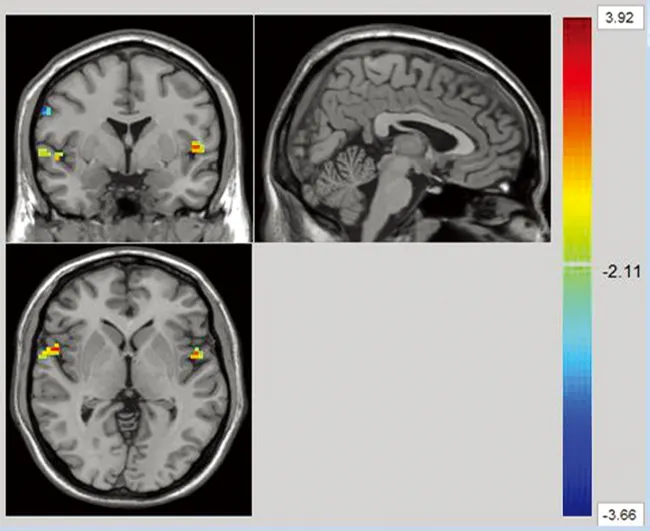

2.2 faceMOT区取针后合谷组与合谷配太冲组的脑功能网络响应的差异

faceMOT感兴趣区,在取针后合谷组与合谷配太冲组的脑功能网络响应差异比较采用合谷配太冲的功能连接减合谷组的功能连接,结果发现两组相减后右侧岛盖部/三角部额下回、双侧楔前叶功能连接增强(见表2、图2-3)。

表2 对faceMOT取针后合谷组与合谷配太冲组脑功能连接的比较 n=10

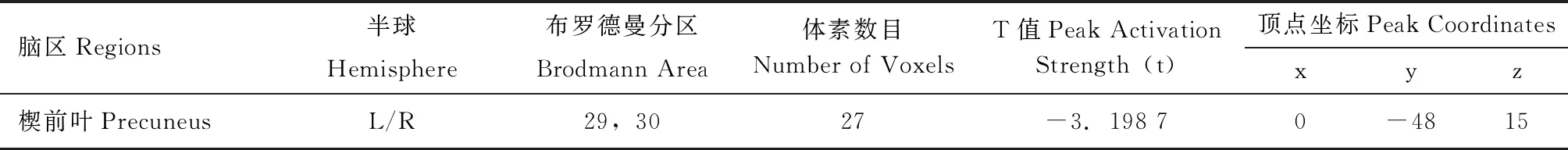

2.3 aDMN区在针刺时合谷组与合谷配太冲组的脑功能网络响应的差异

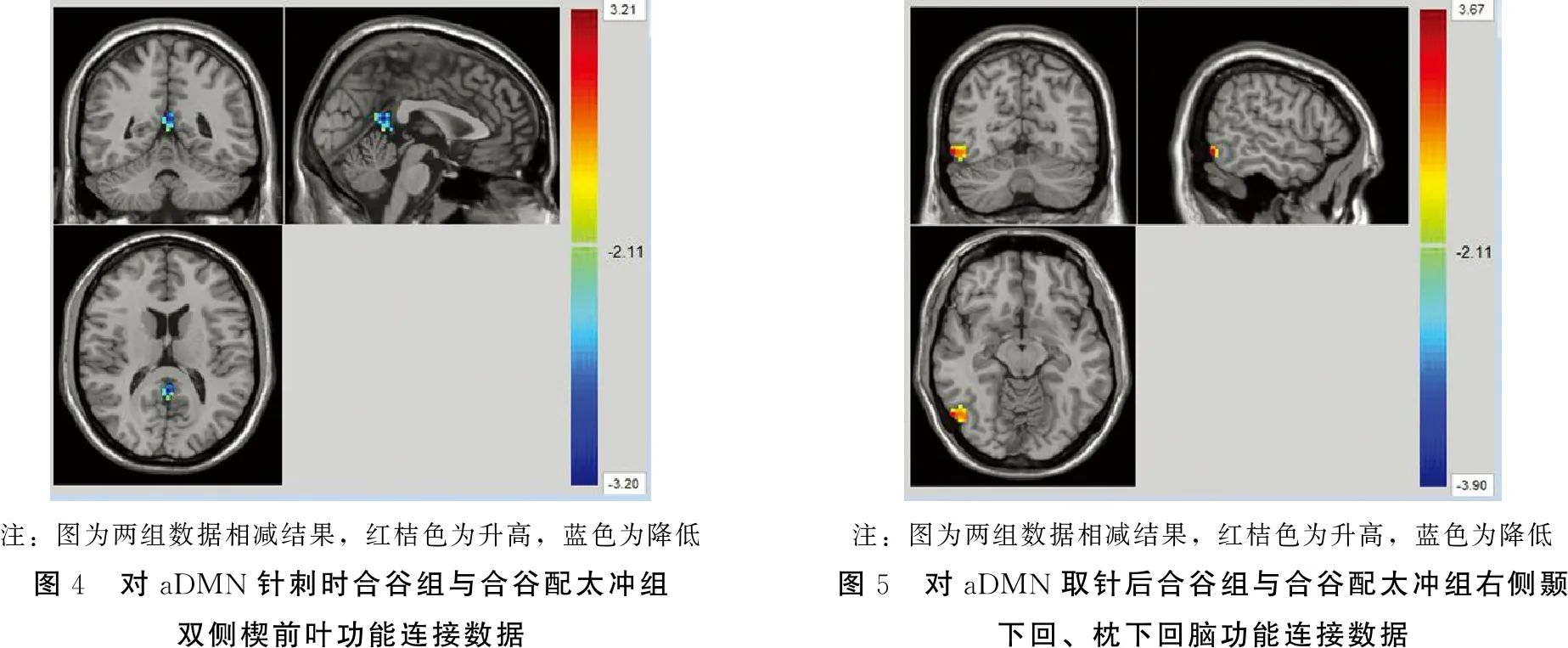

aDMN感兴趣区,针刺时合谷组与合谷配太冲组的脑功能网络响应差异比较采用合谷配太冲的功能连接减合谷组的功能连接,结果发现两组相减后双侧双侧楔前叶功能连接下降(见表3、图4)。

表3 对aDMN针刺时合谷组与合谷配太冲组脑功能连接的比较 n=10

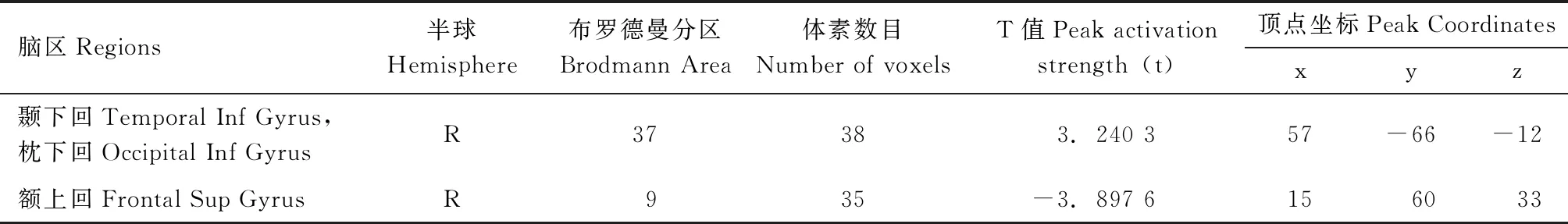

2.4 aDMN区取针后合谷组与合谷配太冲组的脑功能网络响应的差异

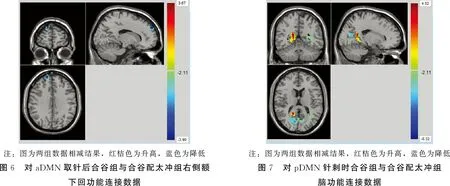

aDMN感兴趣区,在取针后合谷组与合谷配太冲组的脑功能网络响应差异比较采用合谷配太冲的功能连接减合谷组的功能连接,结果发现两组相减后右侧颞下回、枕下回的功能连接增强;右侧额下回的功能连接降低(见表4、图5-6)。

表4 对aDMN取针后合谷组与合谷配太冲组脑功能连接的比较 n=10

2.5 pDMN区针刺时合谷组与合谷配太冲组的脑功能网络响应的差异

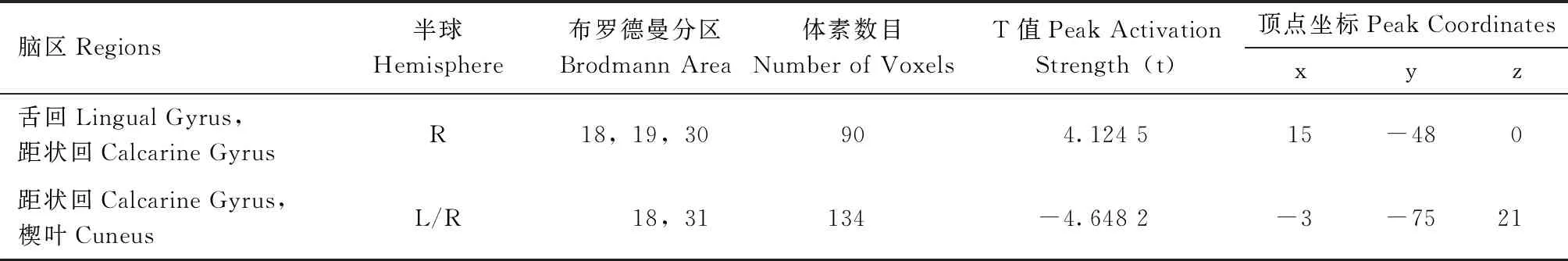

pDMN感兴趣区,在针刺时合谷组与合谷配太冲组的脑功能网络响应差异比较采用合谷配太冲的功能连接减合谷组的功能连接,结果发现两组相减后右侧舌回、楔前叶、距状回的功能连接增强;而双侧距状回、楔叶的功能连接减弱(见表5、图7)。

表5 对pDMN针刺时合谷组与合谷配太冲组脑功能连接的比较 n=10

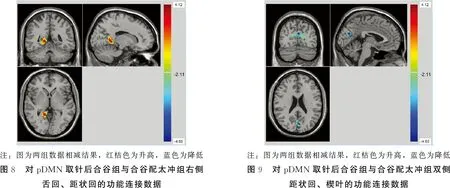

2.6 pDMN区取针后合谷组与合谷配太冲组的脑功能网络响应的差异

pDMN感兴趣区,在取针后合谷组与合谷配太冲组的脑功能网络响应差异比较采用合谷配太冲的功能连接减合谷组的功能连接,结果发现两组相减后右侧舌回、距状回的功能连接增强;而双侧距状回、楔叶的功能连接减弱(见表6、图8-9)。

表6 对pDMN取针后合谷组与合谷配太冲组脑功能连接的比较 n=10

3 讨论

腧穴的功效具有多样性,单穴和配穴的功效不同,生理状态下和病理状态下功效也有差异,不同手法功效也有区别。配穴的效应往往不是几个穴位功效的叠加,可能存在协同增效(协同效应)、减效(拮抗效应)和无增加效应等不同情况[3],因此合理配穴是临床治疗疾病的关键。[2]合谷是临床常用穴之一,归属手阳明大肠经,为该经原穴,被广泛应用于治疗头痛,目赤肿痛,齿痛,咽喉肿痛,鼻衄,耳聋,痄腮,牙关紧闭,口喎,热病,无汗,多汗,滞产,经闭,腹痛,便秘,上肢疼痛、不遂,瘾疹,疥疮[4]。其中尤以治疗头面和五官病变为长,故在《四总穴歌》有精辟的归纳——“面口合谷收”。合谷和太冲是典型的临床配穴,被冠予了“四关”这个专有名称。就其特定穴类别而言,合谷是手阳明大肠经原穴,太冲为足厥阴肝经原穴、输穴,原穴是脏腑原气留止的部位,可反映脏腑功能的变化。就脏腑功能而言,大肠与肺相表里,肺属金,主肃降,而肝属木,主升发,肺金得肝木之疏泄则宣降有度,肝木得肺金之布散精微则柔和调达,两者升降协调,相辅相成,使经络通畅;就阴阳气血而言,合谷归阳经,阳明经属多气多血之经,合谷主气助血运行,使血行而不滞,而太冲归阴经,厥阴经属少气多血之经,太冲主血以濡养脏腑周身,使血行而不虚,因此两穴合用,一阳一阴、一腑一脏、一降一升、一气一血,具有平肝熄风、镇静安神、疏肝和胃、行气活血、协调阴阳、祛风止痉、养血柔筋、消痹止痛等多种治疗作用[1,5-6]。现代临床运用于多个系统的疾病,如头痛、面瘫、面痛等神经系统疾病;焦虑、抑郁、失眠等心身疾病;血压异常、中风偏瘫等心脑血管疾病;不孕、痛经、月经不调等妇科疾病;小儿抽动证、小儿惊风等儿科疾病[7-9];胃痛、腹胀等消化系统疾病。faceMOT是脑区对应面口部运动的网络区域,DMN既是目前针灸中枢机理研究中的热点,也认为主要与大脑对内外环境的监测、情感记忆、自我意识、自我认知密切相关[2,10-11]。基于合谷和合谷配太冲的功能主治,选择faceMOT和DMN的前部和后部作为感兴趣区做脑功能网络连接分析。

本研究通过合谷组与合谷配太冲组的比较发现,对faceMOT针刺时双侧中央沟盖和颞上回、右侧颞上极脑功能连接增强,而右侧中央前回和中央后回、左侧脑岛下降;取针后右侧岛盖部/三角部额下回、双侧楔前叶则增强。对aDMN,在针刺时双侧楔前叶脑功能连接降低;而取针后右侧枕下回、颞下回则增强,但右侧额下回下降。对pDMN针刺时右侧舌回、楔前叶、距状回脑功能连接加强,但双侧距状回、楔叶却下降;取针后表现为右侧距状回、舌回脑功能连接增强,双侧距状回、楔叶却减弱。涉及的几个脑区,如颞上回、中央盖沟与听觉语言有关;中央前回与皮质运动有关,也与面口功能有关,中央后回与皮质眼球运动有关;脑岛、楔前叶与内脏活动有关;舌回、距状回、楔叶、枕下回与视觉功能有关;颞下回与听觉、记忆、情感有关;额下回与情感、思维、运动语言功能有关。从研究结果分析可得出合谷单穴和合谷配太冲在针刺时和取针后的脑功能网络响应具有差异,合谷配太冲穴的脑功能响应不是单纯地在合谷穴基础上叠加。针刺时合谷比合谷配太冲更突出表现在听觉语言、视觉的脑区响应,而合谷配太冲更突出在面口区、运动、内脏功能和情感的脑区功能响应;取针后合谷的针刺后遗效应更多表现在情感、思维、运动语言、内脏相关脑区的响应,而合谷配太冲则表现在视觉的脑区的响应。关于针刺即时效应及后效应在以往的研究中也有类似的报道:针刺太冲穴1 h后对缺血性中风恢复期颅内动脉收缩期血流速的改善最显著[12];电针少阳经穴对急性期偏头痛具有肯定的即时镇痛效应,且在取针后4 h针刺镇痛作用最明显[13],针刺足三里穴拔针后引起了脑部低频振幅(ALFF)变化,针刺后效应对静息态脑网络活动产生显著影响,拔针后第10 min和第25 min为针刺后效应重要时间点[14]。这些研究与本次研究都应用fMRI反映了针刺具有即时效应及针刺后效应,且效应不一样。但之前的研究没有分析单穴及配穴之间的即时效应和后效应的差异。针刺即时效应和后效应在脑功能区响应不一样,可能与药物在体内的代谢过程中有许多相似之处[15],血药浓度随着药物代谢时间的变化而变化,药物作用也随之变化,但不完全一样,所以需要在以后的研究中深入探索。李晓陵等[16-17]总结了既往关于合谷配太冲穴与单穴激活的脑功能区域的研究后得出结论:针刺合谷配太冲穴不是简单的合谷穴和太冲穴的脑激活区的简单叠加,而可以更广泛地激活大脑功能区域并产生特定疗效,这可能是中枢系统脑血流动力学和葡萄糖代谢重新分布的结果。虽然之前也有类似的研究,但未从脑功能连接的角度去分析合谷单穴与配穴在针刺时和取针后的脑功能网络响应特征的差异。从本次研究我们可以推测,如果临床需要达到更广泛的疗效,可以选择合谷配太冲进行治疗,而合谷配太冲针刺的后遗效果主要在于合谷,故针刺时可根据治疗需要在合谷穴做相应的手法,或许可以达到更好的针刺效果和后遗效果。