共生与区隔:布依族八音坐唱中的性别分层研究

王芳

摘 要:性别分层是以性别作为变量的社会分层,指男女两性在整个社会结构中的不平等现象。技术能力、经济能力、亲属关系、文化意识形态、妇女的劳动力参与、男子的家庭参与等社会因素,对男女两性在性别分层中形成的权力和特权关系发挥着重要作用。布依族八音坐唱中男女艺人的音乐观念和音乐行为因受到布依族传统社会中两性权力关系的习俗观念的影响,在音乐活动分工方面形成了两性差异。深入剖析布依族八音坐唱中的男女权力关系特征,有助于探索布依族传统音乐实践与性别分层之间的关联性。

关键词:布依族;八音坐唱;仪式音乐;性别分层;权力关系

中图分类号:C95 - 05 文献标识码:A 文章编号:1674 - 621X(2021)05 - 0099 - 14

引 言

流传于滇黔桂三省交界处南盘江流域的布依族八音坐唱,是一种以器乐合奏为主的仪式性弹唱表演,其演绎需要男女共同合作完成。在日常排练和仪式展演过程中,两性的音乐活动分工差异暗含着布依族传统社会中的性别分层特征。

性别分层(Gender Stratification)是一种以性别作为变量的社会分层,指男女两性在整个社会结构中的不平等现象。美国著名社会学家格尔哈斯·伦斯基(Gerhard E. Lenski)认为:“社会分层等同于人类社会中的分配过程——稀有价值的分配过程……这一定义比大多数现行的定义都更为准确地反映了大多数分层问题研究者们所集中关心的问题,而现行的许多定义却将这一领域确定为对社会阶级或阶层的研究。这些阶级或阶层都只是有时表现为分配过程所造成的后果的一些结构单位,而这一过程本身才是基本的现象。”[1]3 - 4伦斯基的分层理论重在解释人们在生产分配过程中的权力和特权以及权力如何引起特权。社会分层主要通过人们对资源的拥有和支配所产生的权力结构和权力关系来体现,包括从属于社会分层的性别分层。两性的社会性差异在不断演变的过程中,逐渐表现出权力关系的不平等性。20世纪70年代妇女运动的复兴使社会学家意识到性别分层在社会分层中的重要性,性别分层理论也因此得到加速拓展。随着社会的进步和发展,性别分层理论在家庭层面和社会层面不断开阔关于两性社会关系的研究视角,包括技术能力、亲属关系、权力分配、文化意识形态、妇女的劳动力参与、男子的家庭参与等方面。1美国布卢姆伯格教授(Rae L.Blumberg)作为性别分层研究领域的重要代表性学者,其理论在伦斯基的社会分层理论的基础上,从家庭—社区—阶层—国家4个层面重点审视女性在两性关系中的相对经济权力、经济权力与其他形式的权力之间的关系以及由两性各自权力转换而成的特权。他认为男女在社会结构中的不平等关系,主要受到女性相对经济权力(根据对生产和剩余价值分配的相对控制来定义)的影响。这一因素是构成女性在两性关系结构中位置及获取其他形式权力(如技术、政治、军事、财产继承等)的关键,也是形塑女性意识形态的核心内容[2]23 - 101。

性别分层重点关注社会性别中男女双方在各方面存在的差异。社会性别(Gender)是一种对生物学和生理学范畴中性别类型的文化、社会或历史解释。在社会实践中,男女被分配到不同的社会行为,他们之间因此所產生的权力关系、意识形态等方面的差异通过其社会性别得以表达。音乐作为一种社会实践活动,是学界借以讨论和了解不同文化中两性之间各种社会关系的重要语境。《新格罗夫音乐词典》对“社会性别”是这样解释的:“几乎每一种音乐体验,包括它的创作、表演和感知,都可能包含对社会性别的假设;音乐本身也能产生社会性别的意识形态。”2音乐活动(歌唱、乐器演奏、创作等)不仅受到社会性别及其生成观念的作用,而且前者也同样在实践过程中强化了后者。正如民族音乐学家苏格曼(Jane Sugarman)在其关于阿尔巴尼亚人的研究中所说:“社会性别概念和音乐实践可被视为一对相互存在的辩证关系,二者都在‘社会系统中‘相互决定的方面起着作用。”[3]

本文尝试从性别分层的研究视角,结合民族音乐学、人类学、民俗学等学科的研究方法,综合考察南盘江流域布依族八音坐唱仪式音乐。通过分析仪式中男女分别承担的音乐活动,讨论布依族社会中男女两性之间的权力关系及其所形成的音乐行为特征,探索布依族八音坐唱音乐活动中这种性别分层现象与布依族传统音乐实践之间的关联性。

一、布依族社会中的两性关系

布依族两性关系特征主要体现在家庭婚姻关系中。要理清当下布依族两性权力关系特征,首先要了解布依族社会的基本发展状况。布依族社会经历了从母系氏族社会到父系氏族社会的发展过程。布依族信仰的母神与现在民间沿用的舅权制度便是母系氏族社会的历史遗留,从中可窥见布依族先民的氏族社会曾由女性掌权并支配男性。布依族地区在牂牁国建立时(公元前八世纪至前五世纪的春秋时期)就已进入父权家长制社会,距今约两千多年[4]34 - 35。即是说,父权制对布依族社会的影响较女权制更加根深蒂固,这也许能够充分解释当今布依族社会里种种反映以男性为主导的现状。

布依族家庭主要为一夫一妻制。布依族地区长期处在封建制度时期,加上汉文化的影响,其封建意识非常浓厚。现在绝大部分家庭仍实行父系家长制,父亲具有掌握和支配经济、人员和日常家事的绝对权力[5]130。男尊女卑的情况普遍存在,如儿媳不能和公公同桌吃饭、公婆丈夫在楼下时儿媳不能上楼。尤其在夫妻离婚时,还有“男嫌女一张纸,女嫌男等到死”的说法。[6]此外,布依族两性关系的不平等在婚配的性别年龄挑选和育儿方面也比较突出。布依族传统婚姻中流传“女大于男”的习俗,男女婚配年龄一般是女性比男性大2 - 5岁,或男女年龄相等,女性小于男性的很少[7]。这一现象的产生主要是因为新娘婚后不能立即“落夫家”1,加上早婚的习俗,所以年龄比新郎大的新娘被期望早日入住夫家,从而能够直接参与夫家的生产劳动,为夫家增加一定的劳动力。再者,布依族重男轻女的思想也比较严重。大部分家庭认为男孩可以读书做官、光宗耀祖、继承财产、传承宗脉,女孩则只是“做衣服的”“讨猪菜的”,是别人家的[4]133。换言之,布依族女性在传统家庭中必须承担家庭劳动并在婚后只能依附于配偶已经成为一种普遍的社会期望和要求。布依族男性则被赋予了对知识、技术、财产、延续血缘的绝对权力。然而,随着社会发展,布依族在有关男女权力分配的观念上逐渐发生改变,一些家庭也出现由母亲掌权(包括经济权力、家事决策权等)的情况。但需要注意的是,在这些家庭中,母亲并不能像父权制家庭中的父亲那样具有对一切事项的绝对掌控和决策,对于某些事项她们仍然需要听从配偶或与其商议。

二、布依八音简介2

布依族八音坐唱又称布依八音或八音坐弹,布依语分别为“Nanghnauz Beedtyiny”(八音坐唱)、“Buxqyaix Beedtyiny”(布依八音)或“Nanghdiz Beedtyiny”(八音坐弹)。3布依八音是布依族传统音乐种类之一,主要流传于滇黔桂三省交界处南盘江流域的布依族地区,集中在贵州省兴义市、安龙县和册亨县三地。这是一种以器乐合奏为主的仪式性弹唱表演,包含念4、唱、跳三种表演形式,没有故事情节和表演剧本。传统布依八音只用于恭贺红喜事,5如婚嫁、满月、祝寿等。所有八音乐器在仪式中都会被系上一段红绸表示祝福与感谢。传统布依八音必须含有8种不同音色的乐器声音,故标准的八音队须具备8种布依族民族乐器,即箫筒(或笛子)、牛骨胡1、葫芦胡(或牛角胡亦或大莽胡)2、葫芦琴(或月琴)3、竹筒4、刺鼓、镲及小马锣(或包包锣)。艺人表演时要着布依族传统服饰,以坐在板凳上表演弹唱为主要方式,少数地区的八音表演含有女性表演舞蹈的程序。布依八音传统乐队通常为8-12人,被称为八音队。每支队伍由至少4名女队员参与歌唱或舞蹈环节,各队均有一名男性领队负责乐队的各项工作。资深艺人对成员的挑选通常没有年龄和性别方面的限制。

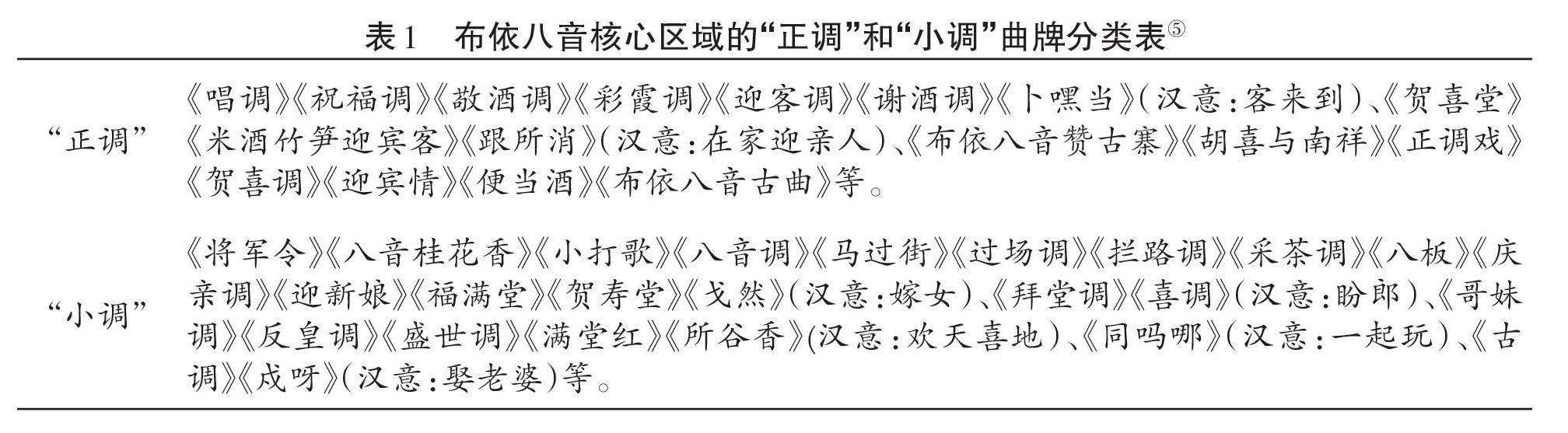

布依八音的曲调属于五声调式音阶,以徵、商调式为主,宫调式为辅。当地艺人将传统曲牌划分为“正调”和“小调”两类。这里的“正调”和“小调”与调式调性无关,而与仪式中程序的庄重性和严肃性紧密相连。“正调”的布依语称为“Dazbosdiz Doclaix”,汉字音译为“达波笛多莱”,意为“致敬的吹拉弹打”。“正调”类曲牌是仪式中核心程序的专用音乐,必须含有唱词。具有通过音乐和语言的结合方式来深切表达祝福和敬意的功能,被认为是仪式庄重性的主要体现。“小调”也称“闲调”,布依语为“Dazbosdiz Bulxamz”,汉字音译为“达波笛布霞”,意为“玩耍的吹拉弹打”。“小调”类曲牌多为器乐曲牌,大多数没有唱词。布依八音流传核心区的“正调”和“小调”曲牌见表1:

三、仪式音乐中两性的音乐行为与权力关系

涂尔干将宗教现象分为信仰与礼仪两大基本范畴。“信仰是信念状态,主要由表象组成;礼仪是一定的行动方式” [8]35。礼仪即仪式,可以通过神圣活动使世俗社会生活得以秩序化。而男性与女性的社会角色就包括在这种宗教仪式秩序之中,形成了宗教实践的主体。大部分布依族家庭以祖先崇拜为主。祭司“老摩”(也称布摩)是掌握布依族祭祀活动的宗教领袖,其职能包括传授摩经经典、讲述神话故事、主持红白喜事等。这套老摩与摩经的传统形成了布依族特有的宗教文化体系“摩教”与“摩文化”。历史上的布依族宗教信仰先后受到儒道释及天主教的影响,尤其在部分如红白喜事一类的宗教仪式活动中,仍能窥见汉族儒释道的思想观念[4]16 - 48。与布依族社会中其他习俗一样,两性角色在日常宗教实践中的地位具有明显差异——女性即使参与宗教仪式,但操持仪礼的工作仍由男性承担。

布依八音作为当地红喜事中重要的仪式音乐,其宗教内涵和仪式实践呈现出布依族社会的性别观念和性别分层特征。随着社会进步,原本“男尊女卑”观念非常浓厚的布依族地区,如今在有关两性权力和地位的观念上也有所改善。这种文化意识在布依八音的展演过程中得到了体现,如两性角色在仪式空间中的位置、在仪式过程中音乐活动的分工以及对乐器演奏技能的掌握程度等方面。

(一)仪式空间对女性权力与价值的影响

八音队在仪式中特有的性别结构和空间位置让女性队员有机会进入到布依族传统文化中的男性空间。布依族的家庭空间安排具有男女区隔的特征:女性在此空间排序中处于次级地位,不能与男性共享家庭核心空间位置。在婚庆、祝寿、满月等传统恭贺仪式中,只有男性才能在“主桌”就餐。而八音队按其表演习俗,需要跟随主家男性坐在家神龛1之下的“主桌”上就餐。换言之,八音队擁有与布依族男性共享象征着家庭最高地位的空间权利。八音队的这种空间位置安排源自其特殊身份与功能。在当地习俗中,八音队只能由宾客方出资邀请到主家恭贺,主家自己并不邀请八音队。且这类宾客往往是与主家关系较近的亲友,因此他们可以就坐于家神龛附近之下的“主桌”(见图1.2.3)。2此外,八音队的出场费较高,平均每支队伍(8 - 12人)的一场恭贺仪式(一场仪式通常从早上10:00至下午3:00)需要1 500 - 2 000元。对于普通村民而言,这是一笔不小的开支。八音队因此成为恭贺仪式中一种“贵重的贺礼”,是一种经济能力与身份地位的象征。邀请八音队,既能彰显出资人的经济实力,也能显示主家在当地的社会关系网络和社会地位。如是,女性队员也因其八音队成员的身份,在仪式空间中获得了与男性相同的特权及尊重——与男性同坐“主桌”就餐,从而打破了传统意义上男女不平等的关系,她们享受到了专属男性的特权与待遇。

英国著名女性主义地理学家多琳·马西(Doreen Massey)曾经指出:“某个空间和地方,各种空间和地方,以及我们对它们的认识(以及我们的流动性等其他相关事物)都绝对具有性别特征。而且它们以各种方式被赋予了性别特征,根据文化、时间的不同而各有不同。这种空间和地方的被性别化,反映同时也影响了性别在社会中的构成方式和被人们认识的方式。”[9]240布依八音的仪式空间正是在布依族社会文化这样一个独特语境中,通过其乐队身份的特殊待遇及其成员男女性别的结构配置,将原本不该出现在男性空间中的女性带入其中,使这些女性队员在其他依旧被排斥在男性空间之外的女性同胞面前获得了特权和荣耀。女性队员的这种空间位置,不仅逐渐扭转了当地布依族传统空间概念中男女对立的性别局面,同时在一定程度上还彰显了布依族女性的社会价值。因为布依八音无论何时都需要女性的参与,即便在这样一个男女相隔的仪式时空中,也不会因传统观念的束缚而将女性队员排斥到属于她们的空间里。就仪式空间中性别结构的意义而言,布依八音改变了外界对布依族女性之权力和地位的刻板印象。

(二)仪式表演中性别角色结构及其权力分配

布依八音仪式是由时间顺序贯穿的各个程式组成。根据程式的功能性,每个程式的曲牌包含“正调”或“小调”亦或二者综合。目前南盘江流域的布依八音因其程式内容的不同而呈现出两种表演风格:一是无“拜堂”1程序的布依八音。这类布依八音在当地属于主流风格,遍及南盘江流域各地,表演程式比较简单,没有女性仪式舞蹈的环节。二是有“拜堂”的布依八音。这类八音在仪式程序上比较严格,有固定的表演程式和女性仪式舞蹈。掌握这类风格技艺的艺人较少,主要分布在安龙和册亨两县的少数乡镇。由于两种风格在表演程式上存在差异,因此他们各自对曲牌在程式中的安排就产生了不同。如图4、5所示:

无论哪种风格,在“正调”中演唱部分以女性为主、男性为辅(有时男性甚至不唱),“正调”和“小调”中主奏乐器(胡琴类和笛子)则由男性演奏,1女性以表演月琴和打击乐器(小马锣、刺鼓和包包锣)为主。第二种八音风格中“拜堂”的舞蹈部分只由女性完成,但操持“拜堂”的人仍是男性,且此时的伴奏艺人均为男性。2在图4、5的两种仪式过程中,歌舞和器乐演奏的编排具有一定的性别区分,不同性别角色承担了不同分量的表演任务。

根据多次现场考察,上述程式中两性角色的分配与音乐表演内容(曲牌表演和仪式舞蹈)相关联。凸显女性的音乐活动包括“正调”曲牌的演唱和“拜堂”的舞蹈表演。在大多数文化中,演唱是对女性自然身体技艺的刻板印象。根据列维·斯特劳斯结构主义中的二元对立模式,一些学者认为女性的这种自然能力强于男性,男女性别之间的这种对立涉及自然与文化的对立,男性只能借助乐器来表现自己的创造力,因此很多文化中都是女性歌唱、男人奏乐[10]54 - 58。在“正调”的表演过程中,女性对歌唱任务通常显示出极大热情,其音量、表情和对歌词的熟练程度都明显高于男性。也许正是因为女性在演唱过程中的强势,男性此时略显松懈,有时甚至只奏不唱。“正调”曲牌的表演给女性提供了艺术创造和展示的机会,她们所体现出来的这种强势似乎可以被理解为一种对表演权力的争取与表述。

女性队员这种强势的歌唱表演在第一种风格中比较突出。这类风格的曲调音程跨越大、旋律活泼轻快,女性队员往往在旋律上升和音域较高的部分增强超越男性歌唱表现的表演情绪和演唱音量。例如,兴义老安章布依八音队在“正调”中的歌唱部分通常是全队男女声合唱,年轻的女性往往承担着高音区的主唱任务,她们的声音更加清脆明亮。由于高音区的旋律高于男性队员的实际演唱音域,使得他们在歌唱时显得有些力不从心(如谱例1、2所示)。因此,笛子艺人(男性)往往因吹奏时的疲惫而借着女声歌唱的时机稍作片刻休息。

谱例2中方框内的片段是女性队员表演最为突出的部分,体现在她们的音量、音色、表情、自信度等方面。根据音域划分(谱例1),这些片段正值女高音音域范围内,但却高于男高音音域。这样的旋律音区对普通成年男性而言,演唱相对比较困难。这种困难可以作为男性八音队员在这类高音区的演唱不如女性队员突出的一种歌唱技术解释。此外,从乐队分工来看,作为主奏乐器的表演者需要耗费更多的体力来完成时间较长(一场八音表演的时间长度通常为半天,包含乐队吃饭及休息时间)的乐器表演,因此借助女声歌唱的时间来平衡体力也是男性的一种表演策略。这便给女性队员带来了施展歌唱技术的大好机会。此外,亲属关系也是促进女性队员表达歌唱能力的重要因素。排除年龄与性格两个因素,在大多数男女队员为亲属关系的八音队中,女性队员歌唱状态更显得轻松自信,如冗渡镇韦正华布依八音队、兴义老安章布依八音队、南龙古寨布依八音队、新桥镇布依八音队等。而在男女队员仅为合作关系的队伍中,女性似乎比较拘束,在歌唱时的音量、音色、表情等细节都低于日常水平,如巧马新市民布依八音队(此队男女成员均为非亲属关系的同镇居民)。可以说,男女两性的亲密程度(如亲属关系)与女性在歌唱表演中的表现程度可能存在一种正向比值关系。

在这些积极歌唱的女性中有一位非常突出的女队员——冗渡镇布依八音队的黄金美。她是该队领队韦正华的妻子,也是当地布依族服饰传承人。她在队伍中的權威性仅次于其丈夫。她不仅参与歌词的修改和女队员的排练,还为队伍手工制作布依族民族演出服。据了解,黄金美在家庭中地位颇高,掌管着经济、家务等权力,倍受家人的尊敬。68岁的韦正华曾与笔者风趣地说道:“现在大家观念都在改变,妇女家庭地位高,很多老一辈传统文化也许都被修改了。”然而,每当笔者与她谈论八音音乐尤其是乐器的制作和演奏时,黄金美总是退居二线,并授权给丈夫来进行讲解演示。布卢姆伯格认为“女性对其相对经济权力的掌控是影响她们在社会整体位置的重要因素”[2]47,但在音乐实践的语境中,女性对音乐知识和技能的掌握程度才是真正能够稳固其权力地位的核心要素。正如伦斯基所言“现代使妇女权力增加的趋势似乎是意识形态和技术因素共同作用的结果”[1]421。

“拜堂”中的舞蹈表演不仅离不开女性自然肢体艺术的优雅性,更多还与“拜堂”的文化象征意义密切相关。风格二中巧马新市民布依八音队领队罗继祥就说,“拜堂”中女性队员扮演的是道教神话人物王母娘娘和七仙女,意在将祝福带到人间传递给主家。而安龙县新桥镇布依八音队的“拜堂”则是表演董永与七仙女的传说故事,表达了对男女自由爱情的美好愿望,透露了对男女平等婚姻的向往。但无论是哪种表演,其仪式中总是由男领队充当神界与人间的中介人。作为沟通两界的使者,男领队承担了接纳神之福祉、将其传递给主家、替主家敬酒感谢神恩等具体工作的实施任务。就此仪式中工作意义而言,男领队的责任显然要高于扮演神仙的女性队员。那么,为什么不能由女性队员直接担任“中介人”一角呢?男艺人们这样解释:因为女性队员不清楚“拜堂”仪式的程序,只有男领队才懂具体要求。女性队员似乎也默认了这种解释——自认为只懂舞步和动作,但不明白整个仪式流程,也不能超越男领队来学习扮演“中介人”。根据访谈,男领队对仪式知识的掌握并非源于性别差异对女性获取知识的权力的限制,而是因为男领队在八音队的集体精神和表演技术两个层面上所构建的领袖身份。由此可见,“拜堂”中“中介人”的角色带有一定的男权色彩,并固定只由八音队最高领袖——男领队来完成。女性舞蹈行为已成为这项仪式的象征性表征,仪式的实际权力及意义仍由男性掌握。

就整个布依八音仪式过程来看,男性是贯穿整个仪式的主持人,女性的主要任务只包括“正调”曲牌的歌唱和“拜堂”舞蹈的表演两个部分。在乐队伴奏中,女性所演奏的乐器通常被当地艺人看作是最简单的八音表演技艺,任何人都不需要经过训练便可演奏,这是不能与主奏乐器(胡琴和笛子)的技术水平相提并论的乐器。女性只有在“正调”的歌唱中才能真正获取相对较高的表演权力。而“拜堂”只不过是利用了女性角色为仪式本身加强了宗教信仰的象征意义,并以此巩固男性在仪式中的威严与主导性。

四、主奏乐器的分类及其表演者的性别角色结构

布依八音主奏乐器胡琴和笛子的表演者均为男性,目前仅发现安龙县新桥镇布依八音队中出现唯一一位牛角胡的女性表演者。在讨论八音主奏乐器表演者的性别角色结构之前,先了解八音胡琴和笛子在当地社会文化中的特殊寓意以及艺人对这些乐器的固有观念。在当地布依族的观念里,笛子和胡琴因其演奏技术难度较大而被赋予了很高的艺术地位。这两种乐器不论是制作工艺还是演奏技术,都是衡量艺人八音技艺的重要标准。现在的八音队普遍使用笛子来代替传统布依八音中的箫筒。艺人们十分注重笛子的吹奏技术,包括音量、音色、装饰音使用等。男艺人常常认为女性之所以不能吹奏笛子,是因为她们没有足够的气息来吹奏完整的曲调。女队员也赞同这种说法,认为笛子对技术要求太高,只有男性才有能力和时间去学习这门技术。她们自己也不愿意浪费时间尝试,毕竟“家务事很多”。

传统布依八音胡琴有4种:牛骨胡、牛角胡、葫芦胡和大莽胡,分别属于高音(牛骨胡)、中音(牛角胡和葫芦胡)及低音(大莽胡)3个音区。其中大莽胡因体积较大不易携带,而不被大多数八音队使用于日常仪式表演。其余3种胡琴被认为是布依八音中最具布依族特色的乐器。艺人对这3种胡琴的分类标准还隐含着布依族社会有关男女性别的文化观念。

(一)“公胡”与“母胡”的分类及其文化隐喻1

布依族艺人对八音队中的胡琴存在“公胡”和“母胡”的区分。“公胡”指牛骨胡,是乐队的领奏乐器,每个八音队只使用一把公胡。“母胡”包含葫芦胡和牛角胡,数量不限,发音比“公胡”低。民间布依八音队有“5-[2·]”(sol-re)和“1-5”(do-sol)两种定弦方式:一是正弦定弦:“公胡”与“母胡”的内外弦均采用同一种定音方式,即同为“1-5”定音或者同为“5-[2·]”定音;二是反弦定弦:“公胡”采用“5-[2·]”定音,“母胡”采用“1-5”,即“公胡”的内弦与“母胡”的外弦保持同一音高“5”。目前,除安龙县新桥地区和册亨县巧马地区的布依八音队使用反弦定音外,其他地区多采用正弦定音。

“公胡”与“母胡”的命名不仅具有区分乐器的功能,其文化寓意也表现了布依人用音乐来描绘和赞美大自然与社会关系的思想感情。田野调查中,艺人韦正华对“公胡”和“母胡”的由来这样解释:“其实也没有什么特别的,都是布依族祖先根据生活中听到飞禽或家禽的叫声来定的,比如公鸡的叫声比母鸡的声音还高。所以,有的布依人也会把胡琴的(高音)外弦叫作公弦,把(低音)内弦叫作母弦。”艺人们通过乐器的音质特征来模拟大自然,并以之作为对公母胡的划分标准。为了达到这一审美目标,男艺人们在胡琴的制作工艺和表演技艺方面也是煞费苦心。首先,从乐器发音原理来看,“公胡”的共鸣箱和琴身都比“母胡”小,因而前者的发音比后者高。器乐演奏中高音在听觉上通常是最易被分辨出来的,这一特性使“公胡”在表演中得到音响效果的突出,从而增强了其领奏地位。其次,乐队领奏乐器——“公胡”的演奏者往往是领队,而领队总是由男性担任。男领队的八音演奏也总是技高一筹。他不仅具有较高的权威性和社会地位,同时还在乐队中承担着音乐编排、表演设计、联系演出场地等各项事务,是八音队的核心人物。此外,在布依八音民间习俗中,每支队伍只能有一把“公胡”作为音响突出的领奏乐器,而处于不易被听辨的中音乐器“母胡”的数量却不受限制。可见,“公胡”的领奏地位与男领队的核心地位形成了一定的对应关系。从操演“公胡”的性别角色到“公胡”演奏技艺的社会评价标准,再到乐队对“公胡”数量的控制,无一不在强调男性的特权与地位。“公胡”在布依八音文化中暗含着一种男性权威的象征。

(二)女性胡琴艺人的缺失

笔者曾向艺人们询问“为什么八音队不见有女演员拉(胡)琴?”,他们总是不假思索地回答:“因为(胡琴)技术比较难,女的不容易学会,加上平常要忙其他事情,女的就更不愿意花时间学了……这(胡琴)要花很久才能学会,关键是还要有天赋,要拉得出布依八音的味道。男的拉(胡)琴更容易、更有感觉。”1艺人们告诉笔者,布依八音的传统里向来都没有“只能用男性演奏员”的习俗,但艺人们却有“传儿传媳不传女”的讲究。这是因为按照布依族传统婚俗,女儿必须出嫁到别的村寨而不能留着本村,因此女儿的离家会造成八音队成员编制的改动,不利于表演的持续进行。所以,艺人们宁可将八音技艺传给儿媳,也不愿传给自家女儿。换言之,布依族婚俗是造成布依八音技艺传承中男女性别结构不平衡的重要因素。这种不平衡反而加固了男性的权威结构,使之成为一种以性别为基础的权力不平等关系。面对这种不平等,一些女性也在努力通过突破传统模式的音乐行为来挑战男性的特权。安龙县新桥镇布依八音队的女胡琴艺人罗荣敏便是这类女性的典范代表。据领队韦吉超介绍,罗荣敏因为自己非常喜欢拉胡琴,所以十分用功地跟男艺人们学习,已经坚持了一年左右,但是技术还不够娴熟。显然,她因技术原因依旧不能担任牛骨胡的领奏,只能演奏牛角胡(见图6)。2

依据笔者对罗荣敏胡琴表演的观察,除了左右手配合方面不够流畅外,左手常规按弦并没有出现明显技术问题。那么,韦吉超所说的“技术不够娴熟”究竟是什么?怎样的技术才算“有布依族味道的胡琴表演”?为了摸清男性胡琴艺人观念中的具体技术评价标准,笔者多次参与到各地八音队的日常生活和仪式表演中,通过向不同艺人拜师学艺,最终领悟了他们对胡琴技艺的演奏要求及审美标准。艺人们认为:一名出色的胡琴艺人必须具备流畅自如的“颤音”(或称“弹音”)和“滑音”技术,而且能够在仪式中熟练发挥这两项技术的表演才能算作具有“布依族味道”。而罗荣敏的表演技术中又恰恰缺少了“颤音”和“滑音”,因此在男艺人眼中便显得“技术不够娴熟”。然而,女性在胡琴演奏技术上的落后并非由其自然身体结构的差异造成,而是一种社会文化的性别分层结果。这种性别分层深受布依族“重男轻女”的封建思想观念作用,主要由两性社会分工的差异性导致。女艺人在日常生活中总是忙于家务,她们常说:“我们的家务活多,要带娃娃、管超市、煮饭烧菜、做农活。我们只能在空闲时才能参加排练,时间不固定。”相比之下,男性则显得时间富裕,他们除了社会工作(务农、打工、政府职员等)外,基本不参与日常家务。据笔者调查,大多数男艺人从小学艺,最小年龄为9岁(巧马镇新市民布依八音队领队罗继祥),他们当学徒时就以练习为主,并常常跟师傅出门演出。女艺人在相同的年龄段则以帮助家里务农为主。长久以来形成的两性社会分工差异给男艺人带来了极大的学习优势,他们能够经常聚集在一起,将大量的家务时间转换成为胡琴技术的练习时间,在熟练掌握这门技术的过程中获得对艺术的热情和技术演绎的权威。罗继祥曾自豪地说:“八音就像我的生命一样,每天不拉一下胡琴都会感到浑身难受!”正如学者维罗妮卡·道布尔戴(Veronica Doubleday)指出:“一些仪式音乐创造(ritual music - making)已经成为男性的一种消遣,甚至是激情……这些业余音乐家从这些音乐创造中获得的满足和愉悦远远超越了他们从贵重乐器、仪式艺术品、技术知识和社会地位的获取中所得到的好处。”[11]3 - 39而女艺人却因时间和精力的缩减而无暇专心学艺,未能真正掌握难度较大的胡琴演奏技术。布依八音是一种口传心授的民族艺术,师徒之间的传习方式以学徒的观察模仿为主。笔者在学习胡琴的过程中发现,男性师傅普遍不能以明确的指示性语言表达将自己的演奏技术(如顫音、滑音、运弓等)向学徒表述和教授,观察模仿是学徒唯一的学艺方式。这种学习模式有较高的学习要求:学徒需要充裕的时间和敏锐的观察力(艺人们称为“悟性”)参与到师傅的教学和实际表演中,才能领悟到颤音、滑音等技术细节,并通过长期的刻苦练习才能最终达到胡琴表演要求。这种客观存在的学艺要求显然是女艺人难以达到的。社会分工的不均衡最终在布依八音两性关系中形成了一种表征现象:男艺人完全掌握着胡琴技艺,他们在享受这一艺术的同时成为了它的核心传承人。

五、结语

布依八音音乐活动由男女两性共同完成。虽然八音传统中没有对两性进行明确的音乐活动分工,而且在男女队员之间也没有产生相互排斥的音乐行为,但在音乐实践过程中,两性音乐活动背后依然隐藏着由社会期望和社会分工所造成的权力不平等关系。仪式空间使女艺人有机会突破两性界限的分隔而进入到男性空间,并与之共享着家神龛庇护下的主桌位置及其带来的象征性荣耀。但在仪式音樂展演中,女艺人并没有得到与男性相同的表演权力,包括仪式知识的获得、仪式程序的调控、主奏乐器的制作及其演奏技术的掌握等实际音乐能力。她们只能利用演唱和舞蹈这样的女性特有的自然身体机能优势,在仪式中施展男性不可替代的音乐才能。“拜堂”程序因宗教信仰而离不开女性角色,她们此时是天神的代言人,是福祉的象征。然而,对女性天神角色的解读却不得不由男性来掌控,因为他们熟练掌握着整个仪式所需要的一切知识,如音乐、语言、宗教、仪规等。艺人通过“公胡”和“母胡”的分类,认可了两性在布依八音中不可分割的重要性,但他们却利用对公母胡的数量限制来划分并强调男女两性的主次地位。男艺人看重主奏乐器的表演技术,将其视作考核学徒和评价同行的重要标准。虽然男艺人不排斥女性学习主奏乐器,但无论从主观审美标准还是实际学习条件来说,男艺人都不认为女性可以成为与自己同样优秀的主奏乐器表演者。极少数女性试图改变这种不公的社会眼观,并尝试表演作为主奏乐器之一的胡琴,但因社会分工给女性带来的生活负担,她们的确无力达到由男性制定的演奏标准。

总之,布依八音仪式音乐中所呈现出的性别分层特征,主要受到来自布依族传统社会中男女两性的权力分配和社会分工的影响。“男尊女卑”的封建思想不仅造成了男女区隔的空间格局,而且还强化了两性在家务劳动中的失衡状态,使男性获得更多音乐实践的空间和时间。布依族社会有关两性的传统文化观念形塑着男女艺人在布依八音仪式音乐中的音乐观念和音乐行为;同时,艺人们又不断地通过音乐实践来体现并加强这些传统文化观念。布依八音音乐活动虽然由男女两性共同创造完成,但它仍然是一种由男性主导的民间艺术。

参考文献:

[1] 格尔哈斯·伦斯基.权力与特权:社会分层的理论[M].关信平,等译.杭州:浙江人民出版社,1988.

[2] Blumberg,Rae Lesser.A General Theory of Gender Stratification[J].Sociological Theory,Volume 2,1984:23 - 101.

[3] Sugarman,Jane C..The Nightingale and the Partridge: Singing and Gender among Prespa Albanians[J].Ethnomusicology,Volume 33,Issue 2,1989:191 - 215.

[4] 尤中.中国西南民族史[M].昆明:云南人民出版社,1985.

[5] 黄义仁.布依族宗教信仰与文化[M].北京:中央民族大学出版社,2002.

[6] 黄义仁.布依族史[M].贵阳:贵州民族出版社,1999:287.

[7] 《中国少数民族社会历史调查资料丛刊》修订编辑委员会.布依族社会历史调查[M].北京:民族出版社,2009:2.

[8] 杜尔干.宗教生活的初级形式[M].林宗锦,彭守义,译.北京:中央民族大学出版社,1999:35.

[9] 多琳·马西.空间、地方与性别[M].毛彩凤,袁久红,丁乙,译.北京:首都师范大学出版社,2018:240.

[10]汤亚丁.社会性别与音乐[J].交响(西安音乐学院学报),2003(2):54 - 58.

[11]Doubleday,Veronica.Sounds of Power: An Overview of Musical Instruments and Gender[J].Ethnomusicology Forum,Volume 17,Issue 1,2008:3 - 39.

[责任编辑:曾祥慧]