6种杀菌剂对小麦赤霉病的室内毒力 及田间药效评价

张永芝,王 旭,李慧明,于翰林,李长虹

(青岛瀚生生物科技股份有限公司,山东青岛 266000)

小麦赤霉病又称麦穗枯、红麦头,是由多种镰刀菌侵染引起的、能寄生在100多种植物残体上的、典型的气候性病害,是全球小麦的主要病害之一,也是小麦穗期“三病三虫”中较为严重的病害之一[1]。小麦整个生育期均能被其侵染,其中危害最严重的时期为抽穗和扬花期,如果遇到适宜的温度和湿度,其很容易引起病害流行[2]。小麦主要分布在湿润和半湿润地区,近年来由于气候变暖和耕作制度的改变,出现了小麦赤霉病发生的区域逐渐扩大、流行频率也不断升高、灌浆期发病情况不断加重、危害日益严重等特点[3-4]。全球来说,我国小麦产量最高,但小麦赤霉病的发病率也很高。我国小麦赤霉病发生区域由长江中下游向黄淮海和北方麦区蔓延,造成很多小麦绝产绝收,不但严重影响小麦产量,而且降低了小麦的品质,使我国小麦粮食安全受到严重威胁[5]。小麦赤霉病病原菌侵染小麦后可产生多种引起人畜中毒的毒素物质,其中污染水平最高的是一种倍半萜类化合物脱氧雪腐镰刀菌烯醇(deoxynivalenol,DON)[6]。DON不仅具有较强的细胞毒性,能够破坏动物的免疫系统,而且还具有胃肠毒性,能使人和动物出现食欲下降和呕吐的症状,所以又叫呕吐毒素,直接对人畜健康和生命安全构成威胁。

麦类赤霉病除了为害小麦外,还能对大麦、燕麦、水稻等禾本科植物,以及棉花、甘薯、红麻等作物造成侵染。因为缺乏有效的抗性品种,小麦赤霉病的防治仍以施用杀菌剂为主。目前市场上防治小麦赤霉病的药剂极多,但良莠不齐[7]。由于长期使用单一杀菌剂,使病原菌产生了严重的抗药性。基于此,本研究采用室内菌丝生长速率法和田间药效试验相结合的方法,开展了6种杀菌剂对小麦赤霉病病原菌的毒力和田间药效评价,以期为小麦赤霉病的有效防治提供科学依据。

1 材料与方法

1.1 试验材料

1.1.1 供试菌株

供试病原菌为小麦赤霉病病原菌[Fusarium graminearum Schw],采自江苏省宿迁市泗洪县上塘镇麦田发病的小麦穗。取患病的新鲜组织,用剪刀或解剖针在病健交界处切取数块小块病组织。将病组织放入70%酒精中浸3~5 s后,移入0.1%的升汞水溶液中处理3 min,用无菌水连续漂洗3次,移至平板培养基上,每皿4~6块,在25 ℃左右恒温箱中培养。将菌种接种到适宜的斜面培养基上,待菌充分生长后,棉塞部分用油纸包好,移至2~8 ℃的冰箱中保存,2~4个月移种1次。

1.1.2 供试培养基

马铃薯葡萄糖琼脂培养基(PDA):马铃薯200 g、葡萄糖20 g、水1 000 mL,自然pH。用于小麦赤霉病菌的分离、保存以及室内药剂试验。

1.1.3 供试药剂

25%吡唑醚菌酯·戊唑醇ME(青岛瀚生生物科技股份有限公司);25%氰烯菌酯SC(江苏省农药研究所股份有限公司);45%戊唑醇·咪鲜胺SC(江苏克胜集团股份有限公司);430 g/L戊唑醇SC(拜耳作物科学(中国)有限公司);450 g/L咪鲜胺EW(河北省农药化工有限公司);25%吡唑醚菌酯SC(济南仕邦农化有限公司)。

1.2 室内毒力测定

1.2.1 菌丝生长速率法

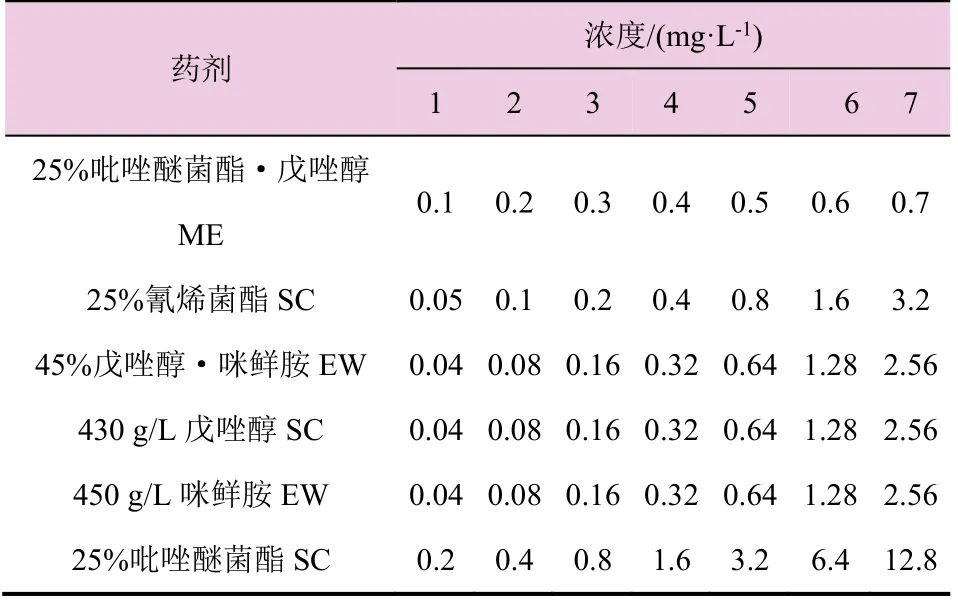

采用菌丝生长速率法进行室内毒力测定[8]。每种药剂设定7个浓度(表1),每处理3次重复,设不加药为对照。将培养好的病原菌在无菌条件下用0.65 mm打孔器沿菌落边缘打取菌饼,再将菌饼轻放于制备好的含药平板上,置于温度为25 ℃的恒温培养箱中培养,待对照菌落直径达到培养皿直径的约2/3处时,采用十字交叉法测量每个处理的菌落直径,计算出其菌丝生长抑制率。

表1 6种杀菌剂培养基的浓度梯度

1.2.2 数据处理与计算

用DPS数据处理系统对数据进行统计分析,计算回归方程及药剂的EC50。

通过公式⑴和公式⑵,计算供试药剂对菌丝的生长抑制率,然后将其转换为机率值Y,求出机率值(Y)与浓度对数(x)的回归方程Y=a+bx,计算各供试药剂对小麦赤霉病的EC50和相关系数R。

式中:D为菌落增长直径(cm);D1为菌落直径(cm);D2为菌饼直径(cm);I为菌丝生长抑制率(%);D0为药剂处理菌落增长抑制率(%);Dt为空白对照菌落增长抑制率(%)。

1.3 田间药效试验

1.3.1 试验处理

选取在江苏省宿迁市泗洪县上塘镇麦田进行试验,试验地栽培管理条件均匀一致,小麦品种为济麦20号。试验设7个处理,分别为⑴ 25%吡唑醚菌酯·戊唑醇ME 540 mL/hm2;⑵ 25%氰烯菌酯SC 1 500 mL/hm2;⑶ 45%戊唑醇·咪鲜胺EW 337.5 mL/hm2;⑷ 430 g/L戊唑醇SC 300 mL/hm2;⑸ 450 g/L咪鲜胺EW 450 mL/hm2;⑹ 25%吡唑醚菌酯SC 502.5 mL/hm2;⑺ 空白对照(CK)。采用随机区组排列,每处理重复4次,共28个小区,小区面积为36 m2。

1.3.2 施药方法

采用工农-16型手动喷雾器进行常规均匀喷雾,共施药2次,第1次施药时间为4月中旬小麦扬花期,间隔10 d第2次施药,用药量相同。对叶片正反面均匀喷雾施药,以叶片不滴水为宜。施药内24 h未降雨,试验期间无特殊恶劣天气,田间常规化管理。

1.3.3 药效调查及计算方法

试验按《农药田间药效试验准则》GB/T 17980.30—2000进行调查。调查2次,时间为第2次施药后7 d和14 d;调查方法为每小区随机取5点,每个点调查100株,调查感病穗面积占整个穗面积之比;根据分级标准,记录每株各个分级的病穗数,并计算病穗率、防效和病情指数。在试验期间要连续观察小麦的生长情况,药剂处理对小麦的叶片和植株长势等是否产生药害。

药效计算公式[9]如下:

小麦赤霉病分级标准:0级:全穗无病;1级:感病穗面积/全穗面积为1/4以下;3级:感病穗面积/全穗面积为1/4~1/2;5级:感病穗面积/全穗面积为1/2~3/4;7级:感病穗面积/全穗面积为3/4以上。

1.3.4 统计与分析

采用DPS数据处理系统Duncan’s新复极差法,对试验数据进行统计和比较。比较在5%水平下的差异显著性。

2 结果与分析

2.1 室内毒力

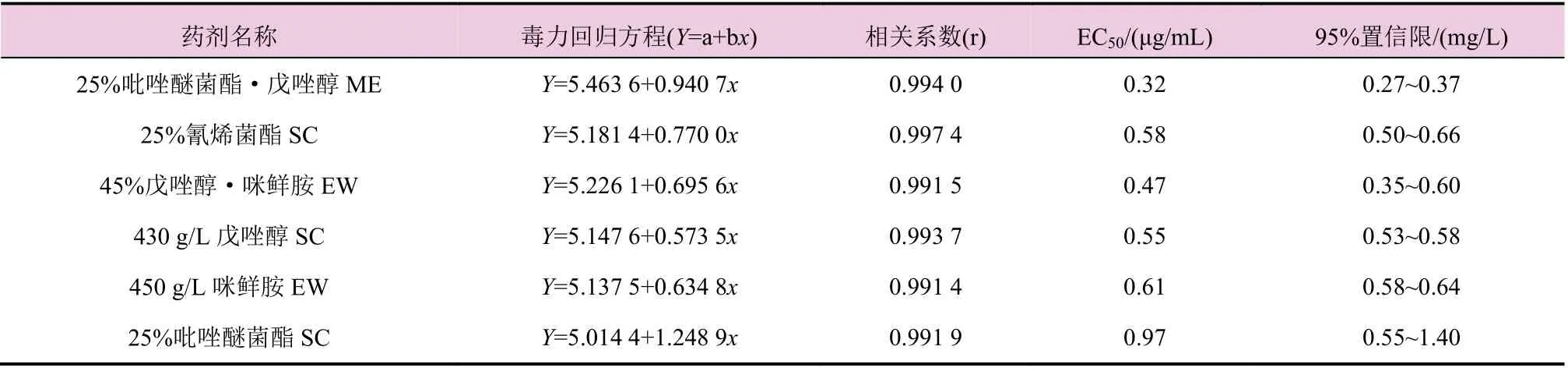

6种杀菌剂对小麦赤霉病菌的室内毒力测定结果如表2。可见,在6种供试杀菌剂中,25%吡唑醚菌酯·戊唑醇ME对小麦赤霉病病原菌的抑制作用最强,EC50为0.32 μg/mL;其次是45%戊唑醇·咪鲜胺EW,其EC50为0.47 μg/mL,430 g/L戊唑醇SC和25%氰烯菌酯SC抑制作用相当,其EC50分别为0.55 μg/mL、0.58 μg/mL;25%吡唑醚菌酯SC的抑制作用最弱。

表2 6种杀菌剂对小麦赤霉病室内毒力测定

2.2 田间药效

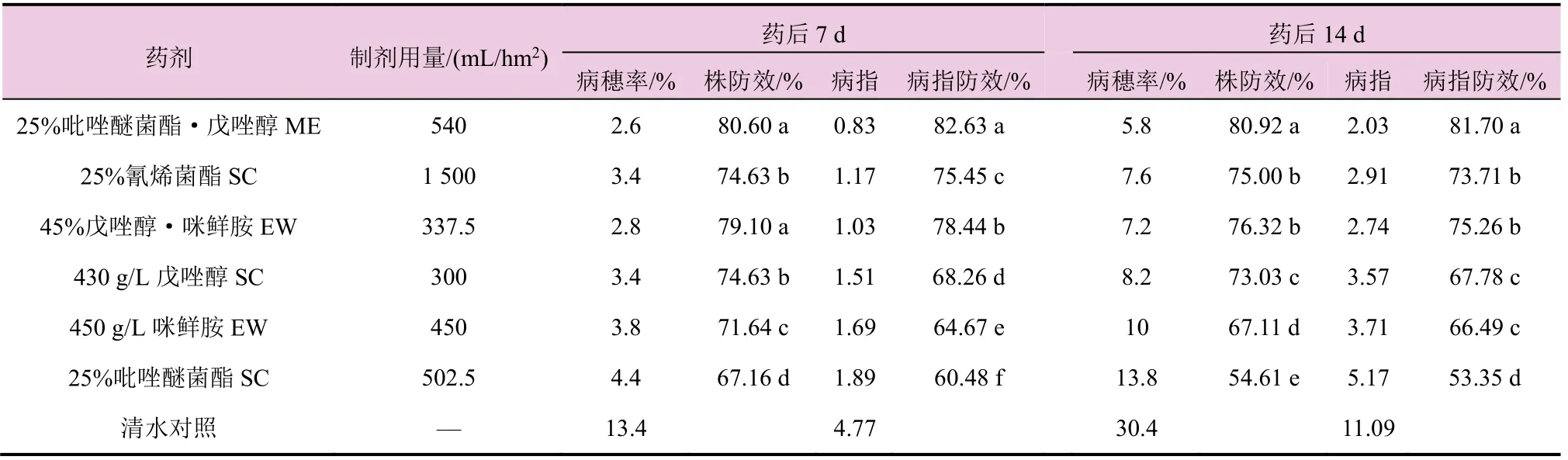

在室内筛选基础上,开展了6种杀菌剂对小麦赤霉病的田间小区药效试验,结果见表3。由表3可知,在试验剂量下,6种杀菌剂对小麦赤霉病具有良好的防治效果,且不同杀菌剂之间的防效差异显著,其中25%吡唑醚菌酯·戊唑醇ME的防效最高,显著高于其他5种杀菌剂,其药后7 d和14 d的病指防效分别为82.63%和81.70%;其次是45%戊唑醇·咪鲜胺EW,其病指防效分别为78.44%、75.26 %。

表3 6种杀菌剂对小麦赤霉病的田间防治效果

药后7 d时,25%吡唑醚菌酯·戊唑醇ME的病指防效最优,为82.63%,其次是45%戊唑醇·咪鲜胺EW、25%氰烯菌酯SC,其病指防效分别为78.44%和75.45%;而430 g/L戊唑醇SC、450 g/L咪鲜胺EW、25%吡唑醚菌酯SC防治效果稍差,病指防效 在60%以上,且株防效比病指防效高,感病的麦穗中,感病严重的稍多。其他3种药剂株防效和病指防效结果和趋势基本一致。

药后14 d时,25%吡唑醚菌酯·戊唑醇ME的病指防效为81.70%,显著优于其他药剂;45%戊唑醇·咪鲜胺EW、25%氰烯菌酯SC的病指防效明显,在73.71%以上;430 g/L戊唑醇SC、45 g/L咪鲜胺EW、25%吡唑醚菌酯SC的防治效果稍差。其中,25%吡唑醚菌酯SC病指防效下降明显,株防效和病指防效结果和趋势基本一致,只有430 g/L戊唑醇SC株防效较病指防效高,感病的麦穗中,感病严重的稍多。

在整个田间试验期间,未观察到供试杀菌剂对小麦的叶片和植株长势等方面的不良影响,表现出较好的作物安全性。

3 小结与讨论

经室内毒力测定和田间小区药效试验证实,6种供试杀菌剂对小麦赤霉病均表现出较好的防治效果。其中25%吡唑醚菌酯·戊唑醇ME对小麦赤霉病菌菌丝生长的抑制作用最显著,其EC50为0.32 μg/mL,且在田间推荐剂量下,药后7 d和14 d的防治效果显著高于其他5种杀菌剂,分别为82.63%和81.70%。建议25%吡唑醚菌酯·戊唑醇ME的推荐用量在450~ 630 mL/hm2,在小麦赤霉病发病初期使用,施药2次,2次施药间隔10 d左右,并与其他作用机制不同的杀菌剂轮换使用以减缓赤霉病病菌抗药性的产生。