语言生态视角下影视语言的应用与治理探析

马瑞祾

语言生态视角下影视语言的应用与治理探析

马瑞祾

(西南民族大学 中国语言文学学院,四川 成都 610041)

从方言影视创作的当代语境出发,以热播扶贫剧《山海情》为研究对象,通过分析普通话和方言两个版本剧作的观众评价语,探讨观众对影视语言选择的情感倾向以及方言在影视创作中的特有优势,为构建多元和谐的影视语言生态系统提出治理路径和建议。

影视语言;语言生态;语言应用与规范;语言治理;脱贫攻坚剧

在媒体融合的时代背景下,报刊杂志、影视广播等社会公共传媒作为国家语言文字规范工作的重要喉舌和示范窗口,承担着推广国家通用语言文字和弘扬中华优秀传统文化的重任[1]。影视语言指的是电影和电视媒体所使用的视听语言,它是各类媒体语言中受众最广、影响最大的一类。本文探讨的是狭义的影视语言(即有声语言和字幕)。

许嘉璐曾指出:“媒体语言(包括文字),尤其是广播电视语言,太重要了——它对社会语言和民族文化的走向有着任何其他载体不能比拟的影响力。”[2]影视语言具有大众性、广普性、示范性、多样性和审美性的特征,在向社会大众传递知识信息的同时,引导大众对语言文字的使用,对社会语言生活产生潜移默化的影响。

近年来,国内影视行业涌现出一批高收视率、高好评度、高影响力的方言影视群组。剧中方言文化元素的运用既塑造出大量鲜明生动的人物形象,也演绎了众多幽默风趣的剧情内容,得到了广大观众的青睐和赞许。2021年扶贫剧《山海情》的高分热播和充满“乡土气息”的人物台词再度将影视剧的方言应用问题推向热潮。影视语言长期受国家广电部门、影视行业和社会大众的关注。影视语言的选择和使用既要响应国家政策的号召,又须服务全国各地观众的审美需求。因此,探析影视创作中的语言文字应用问题,对影视语言的现代化治理,构建和谐共生的影视语言生态具有时代意义和社会价值。

一、影视语言应用的当代语境与生态危机

美国学者Einar Haugen所提出的语言生态(Ecology of Language)是将语言与其社团成员、使用环境间的关系隐喻为生物与自然环境间的关系。该语言观主张关注语言的多样性和保护濒危语言,强调处在不同“语言位”(类比生物学的“生态位”)的语言需要在平等开放、和谐统一的语言格局中实现可持续发展[3]。为打破我国地域和民族间的语言隔阂,国务院1956年颁布了《关于推广普通话的指示》。2020年普通话的全国普及率已达80.72%[4],普通话在国民的日常语言生活中已占据优势地位。相应的,地域方言的语言活力日趋走低,正面临着严重的生态危机:生存空间变小、使用人群减少、代际传承断裂、区别特征弱化、语言功能削弱[5]。

具体到影视行业中,方言剧目自问世起就以接地气、生活化、喜闻乐见的呈现形式吸引了大批观众的喜爱,带来了良好的社会经济效益。由于早期方言剧目取得的不俗成绩,使得不少剧作开始盲目跟风、一哄而上。市场上开始出现方言剧泛滥的现象,阻碍了国家语言政策的实施和推进。2009年8月,国家广播电视总局再次重申“限制方言令”。方言在影视创作中一度“失声”,几近消失。时至今日,影视作品的语言生态失衡,剧中人物的台词都在单一地使用普通话,仅有地方卫星频道的自制节目和剧作才将方言或民族语言作为特色资源和文化标签融入创作中。伴随电视分众化趋势的日益显著,影视剧语言的同质化使得剧作的表现形式缺乏吸引力和新鲜感,阻碍了影视剧创作的多元发展和深度革新。普通话一统影视创作的现状并不利于构建一个多种语言与文化协同发展的影视语言生态系统。“限制”而非“禁止”,构建良性的影视语言生态亟需方言的回归。

方言负载着大量的地域文化信息,贮藏着丰硕的历史文化积淀与鲜明的人文心理特征。张公瑾和丁庆石提到,共同语“由于其使用群体在政治、经济、文化等方面的优势地位而成为地域性的交际中介”,方言“则成为服务于特定社区、家庭的交际工具”[6]。尽管在汉语生态系统中共同语和方言的“语言位”有主次之分,但二者各司其职,各尽其用:通用语肩负着社会信息传递和跨域人际沟通的工具功能,方言则承担着地域身份认同和地缘情感系连的文化功能。2021年,中国语言资源保护工程二期建设工作已全面启动,这为方言文化的传承提供了保障,也为方言剧目的重归创造了机遇。

二、基于观众评价语的影视语言应用倾向分析

(一)研究对象

扶贫剧映射出国家乡村的巨变,触及农村改革的突出矛盾,临摹出后脱贫时代新农村的新风貌、新气象。《山海情》讲述了20世纪90年代以来,囿于当地恶劣的自然条件和生活环境,扶贫干部马得福在国家政策指引下带领涌泉村村民吊庄。为响应党中央推进东西部对口协作的战略部署,福建教授凌一农来到村里进行科技支农,福建的干部们积极鼓励、促成宁夏的劳务输出,推动了当地经济发展和居民生活改善。作为一部扶贫献礼剧,《山海情》不落俗套,除了对扶贫工作和农民生活的纪实写照外,“泛西北”方言的应用为剧作锦上添花,广受观众们的称赞和好评。

(二)研究方法

基于对观众评价语的情感分析能够掌握观众对影视剧语言选择的情感态度倾向。以《山海情》为对象,通过Python多线程及消息队列的方式爬取了豆瓣、微信公众号等社交媒体以及剧作弹幕中观众对不同版本剧作语言使用的评价语2 384条。运用jieba分词软件对文本进行切词处理,再用MyTxtSegTag词性标注工具对词语进行词性赋码。通过人工筛选剔除人名、地名、虚词等无关词(如“得福”“啊”等),保留与观众情感态度相关的词语(如“好赞”“棒”等)。用MyZiCifreq词频统计工具对所提取的情感词条进行词数和词频的统计,分为“方言版”和“普通话版”两类,再在二者之下细分“正向情感评价”和“负向情感评价”,共四小类。根据词条的词次和词频绘制词云图,将观众的情感和态度倾向用直观、具象的方式表征和呈现。

(三)研究结果

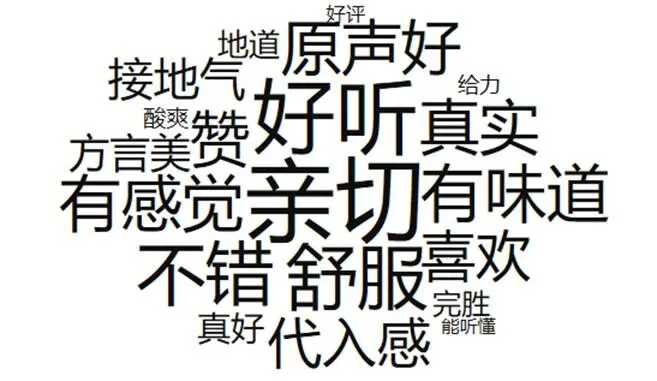

1. 观众对方言版评价语的情感倾向分析

通过对原声版剧作的观众评价语进行情感词提取,获得正向情感评价词语43个,共出现871次;负向情感评价词语21个,共出现68次。依据词语出现频率的高低,分别选出前20条高频词语绘制成可视化词云图,词语的频次越高在图中的字号越大,以期直观、清晰地呈现受众的评价语和关注度,详见图1、2。

图1 观众正向情感评价语的词云图

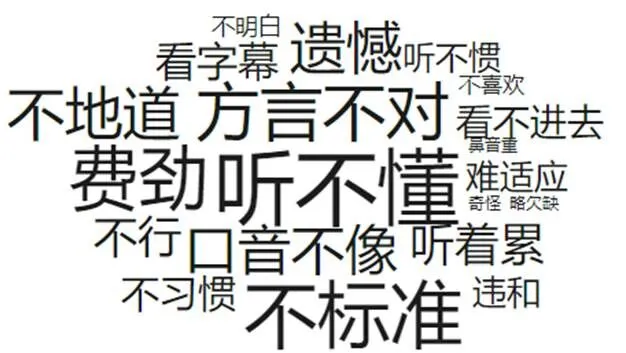

图2 观众负向情感评价语的词云图

根据数据显示,观众对方言台词的使用呈支持和喜爱态度,表现为正向评价词语丰富度高,且频次在总评语中的比重大,占92.5%。方言的运用得到了全国观众们的喜爱,更有观众评价“为方言而来”“当地人泪流满面”等等。可见,观众对方言这一新颖独特、贴近生活、代入感强的呈现形式更为偏好。一方面,方音能够给观众创设“沉浸式”的观赏体验,自己仿佛置身于西海固,产生“舒服”“有味道”的审美感知;另一方面,方言生动形象地揭示了故事发生地“涌泉村”淳朴的民风、敦厚的村民,让各地观众能够更好地融入到剧情中,获得“亲切”“熟悉”的视听感受。

诚然,方言版也面临部分质疑,主要原因:一是由于电视剧的公共传媒属性,其受众并非局限为特定区域的人群,因此,部分观众须借助字幕来理解剧情内容,认为方言“听着累”“听不惯”等。尽管制作方已将字幕的比例调大,但部分观众仍觉得长时间盯着字幕来获悉剧情内容是一种负担,会产生“难适应”“不习惯”的不佳观感;二是该方言区的观众对人物所用的方言产生质疑,如“使用的是哪里的方言”“方言的发音不标准”等等。

2. 观众对普通话版评价语的情感倾向分析

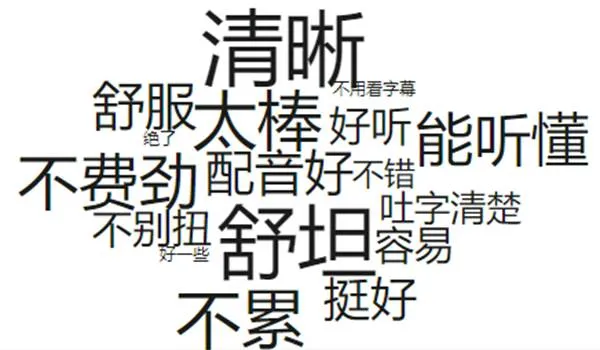

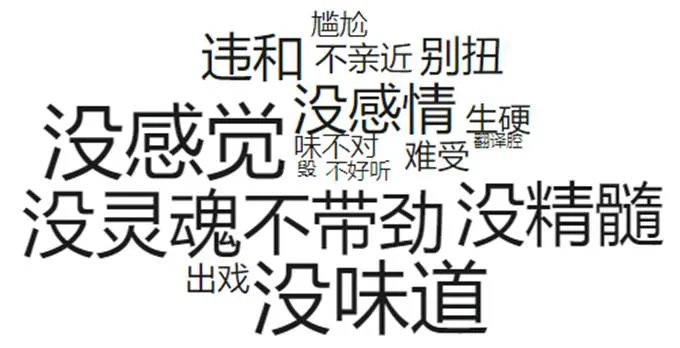

通过抽取配音版剧作的观众评价语中的情感词,获得正向情感评价词语15个,共出现163次,负向情感评价词语18个,共出现378次。根据词语出现频次的高低绘制词云图,详见图3、4。

图3 观众正向情感评价语的词云图

图4 观众负向情感评价语的词云图

相较于原声版,观众对配音版整体呈保守和排斥态度,负向评价词语数量多,正向评价词语的频次仅占总评语的30.1%。但同时,配音版也赢得了部分观众的喜爱。观影者能从“看字幕”的负担中解放出来,更加专注对剧情的解读。此外,配音版更能照顾到汉字识别率低的中老年群体,他们不必囿于须看懂字幕才能理解剧情。因此,部分支持者也认为配音版的观影效果更“舒坦”“不累”。一些观众也认为配音版具有“吐字清晰”“容易理解”等特点。

配音版招致非议是由于剧中配音为开播前仓促加上的,因此和演员表演的协调上有所偏颇,出现了口型和声音脱节的情况,让观众产生了“违和”“尴尬”“难受”的观感。此外,由于剧目题材是关于乡村的变迁和振兴,普通话的使用与人物形象会稍显矛盾。观众更倾向于在黄沙飞扬的土地上操着一口陕西话的主角来讲述自己家乡的故事,觉得普通话反而“没味道”“没灵魂”了,容易让观者“出戏”。

(四)研究结论

通过观众对两版影视剧的关注度和评价语的分析发现,两版各有优劣,褒贬不一,但在《山海情》这种农村、扶贫题材的剧作中,方言版台词的好评度远高于普通话版。方言在特定题材的影视剧创作中能够实现俗中存雅、雅俗共赏的艺术效果,有着普通话难以取代的独特优势。

1. 塑形:刻画有血有肉的人物群像

人物的台词语言能折射出角色的社会身份、个性特征、思维方式等多种信息。方言通过区别于共同语的语音特征(声、韵、调)和词汇特征(方言词),直接赋予人物特有的地域性格。方言是生活语言,具有朴素浅白、直接生动的天然特征,适合以“平民化”的视角塑造底层人物的气质神韵:兢兢业业的扶贫干部马得福、淳朴敢闯的农村青年马德宝、心系学生的小学校长白老师……方言让剧中人物都“活”了起来,真实再现“草根”阶级日常生活的悲喜冷暖,为观众镌刻了一幅艰苦奋斗的众生相。

2. 幽默:增添妙趣横生的戏剧效果

信息靠语言传递,身处不同方言区的会话双方由于音位系统的差异会产生大量语音歧义。编剧巧妙运用这一特点深刻揭露出“语言屏障”给扶贫工作初期造成的困难。剧中福建干部陈金山,在和西海固民警讲述自己在火车上被盗的经历时,民警误把“治沙”听成“自杀”,让观众忍俊不禁。此外,中国熟语大多韵律均齐、朗朗上口,使用方言来呈现这些民间语言形式,更能展示其韵味。如“一年一场风,从春刮到冬。大风三六九,小风天天有”,这句台词用方言呈现更押韵、诙谐,换用普通话则显得生硬、违和。

3. 共情:营造身临其境的审美体验

维特根斯坦(Ludwig Wittgenstein)认为:“想象一种语言,就意味着想象一种生活方式。”[7]方言是地域性的历史积淀和文化符码,携带着地域文化基因的方言会像血液一样渗入到每部影视作品中,成为观众了解当地民俗风情和人文历史的窗口,同时可以增强观众对异乡文化的感知和认同。编剧用“泛西北”方言营造了一个有着“乡土气息”的语言场域,赋予了剧作西北特有的生活气息。依托方言呈现形式让剧中故事更贴近生活,更有感染力和带入性,虽粗犷不事边幅,但又鲜活催人泪下,让观众仿佛置身于这片黄土地上。

三、影视语言应用的治理路径及建议

爱德华·萨丕尔(Edward Sapir)曾强调语言在文化的定义、表达和传承方面的重要性,语言的具体内容和形式与民族文化密切相关[8]。从功能主义视角出发,语言的工具属性推动语言趋向统一,而语言的文化属性则希冀语言追求多元[9]。影视剧作为社会公共传媒的主要形式,保有数量庞大且较为稳定的受众群体,既肩负推广国家通用语言文字的使命,又应助力方言资源的保存和抢救。相较于文书典籍和语音档案,“影视无疑是当前最具真实性和表现力的展示方式,它最能如实反映和长久保存‘实态’‘活态’的语言面貌,以影视作为媒介来记录保存当今语言及其负载的文化信息,是抢救性保存的最佳方案”[10]。影视剧为方言文化资源的传承和保护开拓出更为广阔的空间。构建多语种和谐共生的影视语言生态需要政府部门、影视行业、个体公民三大治理行为体共同参与,形成政策牵引、行业主导、社会参与的影视语言治理格局。

(一)完善制度:构建“一主多元”的语言生态

语言生态系统的和谐须强调主体性和多样性的和谐统一。毋庸讳言,影视剧创作既须坚持将普通话作为主体语言,又应尊重方言、民族语言等多元语言文化。国家广电部门虽已出台了相应文件来强调使用规范语言文字的重要性,却未制定相关政策来指导方言剧目或确须大量使用方言的剧目进行创作。有关部门应会同语言学家制定、完善相应的影视语言政策,支持、引导、规范影视剧中的方言应用,在确保社会效益的同时,力求更好地服务观众的精神文化需求。

(二)强化监管:打造“健康纯洁”的语言生活

目前,影视剧中的语言文字失范化和低俗化现象仍屡见不鲜。国家广电部门应充分利用现代化信息技术,对剧中的语言文字应用情况实施常态化、网络化、动态化、智能化的监测,避免字幕错别字、台词误读音等失范现象。有关部门还应提升从业人员的遴选标准,定期开展考核和培训工作,不断提高业务素养。此外,倡导影视语言生态文明建设,控制字母词、流行语、詈语、外语词等词汇的使用率,净化影视语言文字的应用环境。

(三)创新模式:探索“一剧多语”的呈现样态

《山海情》面向福建、宁夏两省播出方言版,而其他省份仍采用普通话版本。这种“一剧双语”的模式既满足了观众的不同语言需求,又为今后影视语言的应用提供了新思路,是构建和谐影视语言生态的一次有益尝试。未来,影视行业可以探索一部影视作品使用“双语”甚至“多语”的版本,积极将方言、民族语言等特色语言文化资源合理吸纳到影视剧中,根据作品题材、剧情内容、人物身份等实际需求合宜地使用方言,做到“因剧制宜”。

(四)广泛宣传:倡导“全民参与”的治理路向

语言治理包括“自上而下”和“自下而上”两条治理路向[11]。影视语言的治理不是强制性过程,既需国家部门完善政策,也须倡导社会公众自觉、主动参与到语言治理活动中。社会公众既是影视剧的消费者,又是语言生活的实践者。应积极倡导全国人民树立正确的语言观和方言保护意识,主动关注、观看方言剧目,同时做好家庭的方言地位规划和方言教育,发挥家庭在方言代际传承中的堡垒作用,为影视剧的方言应用提供社会支持。

方言是语言的“活化石”,凝结了特定地域人民的集体心理、情感认同和文化力量。面对当今的汉语方言危机,影视剧为方言文化的保存和抢救提供了一条崭新的路径,方言也帮助影视剧塑造了一批鲜活真实、有血有肉的人物形象,制造了幽默诙谐、张弛有度的审美效果。倡导影视剧中方言的合理、适度应用,有助于构建多元和谐的影视语言生态,形成语言生态和生态文明建设之间的良性互动,有效推动国家语言治理的现代化进程。

[1] 郭龙生.广播电视与民族共同语关系刍议[J].现代传播(中国传媒大学学报),2010,32(2):56-60.

[2] 姚喜双,郭龙生.媒体与语言:来自专家与明星的声音[M].北京:经济科学出版社,2002:1-5.

[3] Haugen E. The Ecology of language[M]. Stanford: Stanford University Press, 1972: 19-26.

[4] 中华人民共和国教育部.全国普通话普及率达80.72% [EB/OL].(2020-09-15)[2021-03-01].http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s5147/202009/t20200915_488008.html.

[5] 石琳.语言生态视域下的方言文化保护与传承[J].中华文化论坛,2017,24(9):140-145.

[6] 张公瑾,丁庆石.文化语言学教程[M].北京:高等教育出版社,2004:71.

[7] 路德维希·维特根斯坦.哲学研究[M].上海:上海人民出版社,2019:341.

[8] 爱德华·萨丕尔.萨丕尔论语言、文化与人格[M].高一虹,译.北京:商务印书馆,2011:1-27.

[9] 姚春林,贾海霞.从语言功能看语言文化保护的复杂性[J].西南民族大学学报(人文社科版),2016,37(5):53-57.

[10] 王莉宁.语言资源保护与影视典藏[J].语言文字应用, 2017,26(2):9-18.

[11] 李宇明.语言治理的现实路向(代主持人语)[J].云南师范大学学报(哲学社会科学版),2020,52(3):28.

An Analysis of the Application and Governance of Film and Television Language from the Perspective of Language Ecology

MA Rui-ling

(School of Chinese Language and Literature, Southwest Minzu University, Chengdu 610041, China)

The popular poverty alleviation drama “” is taken as the research object. By analyzing the audience’s appraisal to the Mandarin and dialect versions of the drama, the audience’s emotional tendency towards film and television language choices and the unique advantages of dialect in film and television creation are explored. The governance paths and suggestions for building a pluralistic and harmonious film and television language ecosystem are put forward.

film and television language; language ecology; language application and regulation; language governance; poverty alleviation drama

H002

A

1009-9115(2021)05-0015-05

10.3969/j.issn.1009-9115.2021.05.004

教育部人文社会科学研究项目(17YJA740051),西南民族大学研究生创新科研项目(CX2021SP66)

2021-03-03

2021-08-01

马瑞祾(1997-),男,云南昆明人,硕士研究生,研究方向为社会语言学、对外汉语教学、语言信息处理。

(责任编辑、校对:任翠香)