混同江考述

王 久 宇

(哈尔滨师范大学 历史文化学院,哈尔滨 150025)

黑龙江在中国境内存在大大小小多条支流,松花江则是其中最大的支流。一般认为,松花江主源是两条河流:一条是发源于长白山,由东南流向西北的河流,即松花江上游[发源于长白山,向北流向三岔河口的松花江上游江段,20世纪初开始在俄、日帝国主义侵华过程中,曾经被日本官方文件称为“第二松花江”,而将三岔河口以下的松花江江段称为“第一松花江”。新中国建立后,“第二松花江”“第一松花江”的名称也在一些场合沿用。直到1988年2月25日,吉林省地名委员会、吉林省水利厅联合下发了《关于废止“第二松花江”名称恢复“松花江”名称的通知》(吉地字[1988]第2号),决定废止“第二松花江”名称,使用传统的“松花江”名称,把三岔河口以上的松花江江段称为松花江上游,把三岔河口以下的松花江江段称为松花江下游。2013年8月5日,吉林省水利厅发布《吉林省水利厅关于废止“第二松花江”名称恢复“松花江”名称的通知》(吉水办[2013]1000号),重申在水利业务工作中严格按1988年的文件要求执行];另一条是发源于伊勒呼里山,由北流向南的嫩江。嫩江与松花江上游江段在吉林省松原市宁江区三岔河口合流后称为松花江下游。松花江由三岔河口东流,于位于黑龙江省三江平原的同江市汇入黑龙江。这是我们当代人对这几条河流的基本认识。

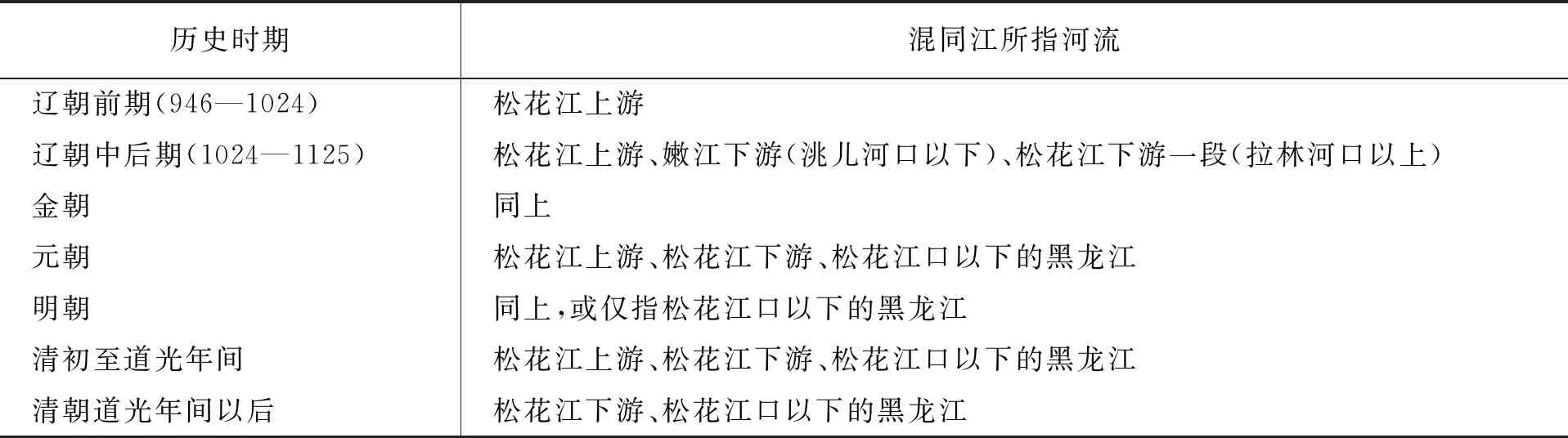

历史上混同江之名与上述这几条河流都有关联。混同江是东北地区的重要河流,辽朝时期始有此名。混同江水域不仅是辽朝春捺钵的所在地,还是辽朝与生女真各部之间的大体边界,也是生女真完颜部的母亲河之一。混同江作为河流的名称,从辽代一直沿用到清代。但混同江具体确指哪条河流,历史文献的记载及后人的指认存在多种结论。其实,混同江这一名称,不同时代指不同的河流。本文根据有关文献记载,对历史上混同江名称的使用进行如下梳理。

一、混同江之名始见于辽代

混同江作为河流名称,最早是在辽朝时候。《三朝北盟会编》等文献记载:“黑水发源于此(长白山),旧云速末河,契丹德光破晋改为混同江。”[1]据此可知,混同江应为发源于长白山的一支大型河流。发源于长白山北流最大的河流是松花江,即松花江上游,古称速末河。契丹太宗耶律德光于946年破后晋,并在这一年把速末河改名为混同江。《松漠纪闻》载:“其水掬之色微黑,契丹目为混同江。”[2]当是指契丹人把速末河改名为混同江这件事。可见混同江之名最早是在辽朝时期开始使用,当时是指松花江上游。成书于清末的《吉林通志》记载:“唐时粟末之称,仅至嫩江而止。”[3]389《吉林通志》把旧称速末河、后称混同江的江段确定为与嫩江汇流之前的江段,是与古代文献记载相吻合的。但《吉林通志》又认为,松花江上游在辽朝时候最早称鸭子河,后来改名为混同江。不过,这一结论应是《吉林通志》对《辽史》中“诏改鸭子河曰混同江”一句的断章取义,不足为据。那么,松花江上游与嫩江汇合后的松花江是否也称为混同江呢?

《大金国志》载:“其水掬之则色微黑,契丹目为混同江……居江之南者谓之熟女真,以其服契丹也;江之北为生女真,亦臣于契丹。”[4]可见,辽代最初称之为混同江的松花江上游,还是熟女真和生女真的大体分界线。926年,辽灭渤海国后,原役属于渤海国的黑水靺鞨归附辽朝,其中南半部分为辽朝属籍,称为熟女真,北半部分不是辽朝属籍,称为生女真,辽朝与生女真之间是一种宗藩关系。《松漠纪闻》《契丹国志》等多种史籍也记载,划分生、熟女真的界限是混同江。这里所说的混同江与未改名前的速末河所指的河段完全一致,此江大体为东南—西北走向,在此江段之北的生女真未获辽朝属籍,而松花江下游也在生女真活动的大致区域内。

有学者认为,今天的松花江干流(即松花江下游)为辽代初期的混同江,松花江上游为辽代的鸭子河[5]。如以此结论逆推的话,生女真生活的区域就在今松花江下游以北,显然与历史事实不符。由此可知,辽初的速末河(今之松花江上游)于946年左右改名为混同江,此时的混同江仅指松花江上游。至少至辽圣宗时期前,松花江上游以外的其他河流还没有被称为混同江。

二、辽圣宗以后混同江名称所指范围扩大

辽圣宗太平四年(1024)二月,“诏改鸭子河曰混同江。”[6]214据此可知,鸭子河应为辽初混同江(松花江上游)之外的河段,且这一河段应与原混同江下游直接相连。符合这一特点的大型河道有二:一是在三岔河口与混同江(松花江上游)汇流的嫩江,二是松嫩两江汇流后的松花江下游。

关于鸭子河具体是指哪条河段,目前有五种观点较有代表性:第一,辽代鸭子河即松花江上游[5];第二,鸭子河是嫩江、松花江上游及松花江下游“三江相汇处的所有河流泡泽的泛称,具体说应该是伊通河口以下,洮儿河口以下,拉林河口以上,也包括查干泡一带”[7];第三,鸭子河包括嫩江下游以及松花江下游[8];第四,鸭子河仅指今松花江下游的西段,而不是指嫩江[9];第五,最初的鸭子河,是对嫩江下游和松花江下游紧靠三岔河口附近一小段河流的称呼[10]。

那么辽代鸭子河确指哪处河段呢?前文已述,松花江上游从946年开始被称为混同江,显然它不是鸭子河。据《辽史》记载,辽圣宗统和十七年(999),曾在“鸭子、混同二水之间”[6]533的地方设置新的行政机构——刺史州;辽道宗清宁四年(1058),则又在“鸭子、混同二水之间”[6]1557建置城池。这样的记述表明,混同江与鸭子河虽然水域相连,但二水之间形成了较明显的夹角,故有“鸭子、混同二水之间”这样的描述。从《中国历史地图集》标明的相关各河流的流向及如今三岔河口一带各河流的现状看,嫩江与松花江上游合流处没有形成明显的夹角,与混同江(松花江上游)形成明显夹角的,只能是松嫩两江汇流后的松花江下游,只有在松花江上游和松花江下游之间,才可能出现“鸭子、混同二水之间”这样的地理方位特征描述。因此,上述两处文献所说的鸭子河显然应指松花江下游靠近松花江上游汇流处的江段。

那么与混同江(松花江上游)交汇的嫩江下游是不是鸭子河呢?据《武经总要》记载:“鸭子河在大水泊之东,黄龙府之西,是雁鸣生育之处。”[11]按照《武经总要》所说“周围三百里”水域的规模衡量,大水泊应为今天的查干湖。从今天的松花江水域河流分布图来看,大水泊(查干湖)之东的河流,从南到北既有松花江上游,也有与它汇合的嫩江。可见,据《武经总要》这条记载,嫩江与松花江上游汇合前的江段也是称为鸭子河的。而黄龙府的位置也是确定的,其治所在今吉林省农安县城。可是黄龙府(农安)之西却没有大型河流,且农安县城与查干湖也并不在同一纬度上,在它们之间的相对中心点附近,也没有大型河流存在。那么,是不是《武经总要》关于鸭子河方位的记述有误呢?本文认为,《武经总要》关于鸭子河方位的记述无误。首先,在查干湖(大水泊)之东,嫩江下游江段是除混同江(松花江上游)外的另一主要河流,基本可以确定嫩江下游江段为鸭子河。其次,嫩江下游江段不在农安(黄龙府)之西,确切的方位是在农安县城之北,似乎确定嫩江下游为鸭子河与史籍记载不符。但从整个辽代黄龙府辖域情况看,嫩江下游地区,处于整个黄龙府辖域的西北方向。故认定嫩江下游江段为鸭子河,与《武经总要》所说的“黄龙府之西”的方位是基本吻合的。

因此,辽代鸭子河既指与混同江合流前的嫩江下游段,还指松嫩合流后的松花江一段。当改鸭子河为混同江后,辽朝中后期的混同江就包括三段河流:一是松花江上游;二是嫩江下游江段(洮儿河口至三岔河口之间);三是松花江下游一段(三岔河口至拉林河口之间)。不过,辽朝改鸭子河为混同江后,《辽史》记载中一般仍用鸭子河之名,即鸭子河与混同江这两个名称混用。但混同江一名所指的范围无疑是扩大了。

三、金代混同江名称延续了辽代中后期的地理概念

虽然辽朝曾将鸭子河改名为混同江,但据《辽史》载,辽朝仍继续使用鸭子河这一名称。《金史》中亦常见鸭子河一名。如关于辽朝末年著名的出河店之战,《辽史》和《金史》分别从辽朝和女真的角度进行了记载。《辽史》记为:“引军出河店。两军对垒,女直潜渡混同江,掩击辽众”[6]367;《金史》记为:辽朝的两位都统“将步骑十万于鸭子河北,太祖自将击之”[12]27。可见关于同一河流,两部史书用了两个名称。这表明:辽朝末年还沿用鸭子河的名称,故鸭子河与混同江两名并用;出河店应在松花江下游西段北岸不远处。

另,《金史·地理志》上京路条载:“水有按出虎水、混同江、来流河、宋瓦江、鸭子河。”[12]590这几条河流的名称同时出现,应是各有所指:按出虎水即阿什河,混同江即松花江上游,来流河即拉林河,鸭子河即松花江下游西段(三岔河口至拉林河口之间江段),宋瓦江即拉林河口以东的松花江。当然这并不表示金代鸭子河仅指松花江下游西段这一处江段。《金史·地理志》北京路泰州条下还记载,长春县有“挞鲁古河、鸭子河”[12]604。这说明,金朝北京路辖域内也有一段鸭子河,即嫩江下游江段。因此金代鸭子河与辽代鸭子河名称所指的河流范围基本相同。可见,金代延续了辽代鸭子河、混同江两名混用的做法,金代混同江所指河流的范围与辽代中后期相同。

四、元代混同江指松花江上游、松花江下游及黑龙江下游

元代已经把松花江上游和松花江下游视为同一条江,即混同江。元朝官修的《元一统志》记载,混同江“俗呼宋瓦江。源出长白,北流经旧建州西五十里,会诸水东北流,经故上京,下达五国头城北,又东北注于海”[13]。可知,元代的混同江包括松花江上游、松花江下游。不仅如此,从“又东北注于海”一句可知,元代混同江还包括松花江口以下的黑龙江至海一段。而嫩江下游则只视为混同江的支流——“诸水”之一,已不在混同江主流范围内了。

另据元朝时期编撰的《金史》记载:“生女直地有混同江、长白山,混同江亦号黑龙江,所谓‘白山、黑水’是也。”[12]2那么是否可以据此认为元朝时期的黑龙江也被称为混同江呢?对此,清代的志书曾有过说明,如《吉林外记》解释为:“是又指下流两江交汇处言之也。”[14]这是说,《金史》之所以把混同江又称为黑龙江,是因为混同江下游与黑龙江汇合。而《吉林通志》则认为,黑龙江与混同江虽最终汇合,但这两条江发源于不同的山系,“截然两源,似不应认为一水。原其致误,盖亦有由。”[3]388《吉林通志》认为,《金史》把混同江称为黑龙江是一种历史的误记。清代这两部志书之所以这样解释金元时期黑龙江和混同江的关系,源自于清朝人对黑龙江这一地理名称的认识。

其实,金元时期的黑龙江并不同于清朝乃至今天人们通常所说的黑龙江。或者可以说,金元时期的黑龙江和今天的黑龙江本为不同的河流。李健才先生认为:“《金史》等书所谓‘混同江亦号黑龙江’,或云黑水发源于长白山的记载,这些都不是什么误记,而是当时女真人对河流的主流、支流以及河源的看法。”[15]这个认识应是符合实际的,即金元时期的混同江本就也称为黑水或黑龙江。但李健才先生对黑水(混同江)、黑龙江这两个名称的关系没有进行专门的说明。《金史》中提到“黑龙江”一名的材料有两条,一条是《世纪》的那句“混同江亦号黑龙江”,另一条是《地理志》的“始兴(倚,与州同时置。有鸭子河、黑龙江)”[12]592。这两条材料说明,金元时代的混同江是被称为黑龙江的。至于那时混同江为什么被称为黑龙江,据吴树国先生考证,是因为“金代吸取了辽朝的黑龙文化”,故女真人把自己所崇拜的混同江称为黑龙江[16]。元朝人则沿用并通过编撰《金史》将其记录下来。

不过,元朝人也有对混同江的误解。如胡三省注释《资治通鉴》中提到,辽代“女真有数种,居混同江之南者为熟女真,江之北者为生女真”,这与其他史料一致,反映了辽代女真人地理分布的实际情况。但他的注释又多次提到“混同江即鸭渌水”[17],把同源于长白山的鸭绿江和松花江上游混为一谈,是明显的误解。

总之,元代的混同江包括三段河流:一是松花江上游;二是松花江下游;三是松花江与黑龙江汇合处直至入海江段。而辽金时期也称为混同江的嫩江下游,到了元代则不称混同江;与松花江汇合前的黑龙江中上游段也不称混同江。

五、明代关于混同江名称的使用比较错乱

关于混同江,明代官修地理志书《大明一统志》的记载沿袭了元代的地理概念。《大明一统志》载,混同江“在开原城北一千五百里,源出长白山,旧名粟末河,粟末靺鞨居此,俗呼宋瓦江,北流经金故会宁府,下达五国头城北,东入于海”[18]。但《大明一统志》关于金上京会宁府的地理概念是错误的,把当年的渤海上京当成了金上京,所以才有混同江在“开原城北一千五百里”的说法。因此这段关于混同江流经路线的描述,很可能是在抄录元朝文献资料的时候不加甄别,与牡丹江的相关记载搞混淆了。

明代还第一次出现了“松花江”的名称。《明史》关于松花江的记载,最早为洪武二十年(1387)“纳哈出将士妻子十余万屯松花河”[19]3798一条;宣德年间以后则不断出现松花江之名,如宣德四年(1429)十二月“罢中官松花江造船”[19]120。而《大明一统志》关于松花江的记载是这样的:“在开原城东北一千里,源出长白山,北流经金故南京城,合灰扒江至海西,合混同江东流入海。”[18]这里所说的“金故南京城”应为金末东夏国的南京城,位于吉林延吉一带[20]。显然《大明一统志》把松花江和混同江看成了两条不同的河流,这是明显的误记。不过,《大明一统志》对松花江口以下的黑龙江江段是称为混同江的,这一点与元代对黑龙江水系的认识相同。

六、清代混同江的概念前后有较大变化

清代混同江的概念不同于元明时期,人们逐渐把混同江和黑龙江区分开来。康熙年间杨宾所撰《柳边纪略》写道:“混同江之名,改于辽圣宗四年。其源发于长白,北流绕船厂城东南,出边受诺尼江(嫩江),东注。北受黑龙江,南受乌苏里江,曲折流入大东海。”[21]这说明,《柳边纪略》比较明确地区分了混同江、嫩江、黑龙江、乌苏里江的名称,也表述了这几条河流的关系。《柳边纪略》是把松花江上游和松花江下游视为该水系的主流,即混同江,而把嫩江、松花江口以上的黑龙江、乌苏里江视为混同江的支流。道光年间的志书《吉林外记》则直接把混同江写为松花江,并云:“松花江发源于长白山,北至吉林折而东,又北出法特哈边门至伯都纳受嫩江,又东北至三姓,北受黑龙江,南受乌苏哩江,又东入于海。”[14]上述这两则材料说明,清代道光朝以前把松花江上游、下游统称为混同江,同时把松花江口以下的黑龙江也称为混同江,而把松花江口以上的黑龙江看作是混同江的一个支流。

光绪年间编纂的志书《吉林通志》说:“考黑龙江出喀尔喀北界,东南流与混同江会;混同江自长白山北流,折而东与黑龙江会,截然两源,似不应认为一水。”[3]388这说明清末时已把黑龙江和混同江进行了明确区分,但松花江口之下的黑龙江江段的称呼并不明晰,有时称黑龙江、有时称混同江,有时还称松花江。

正是由于松花江口以下的黑龙江江段称谓不明晰,导致《中俄瑷珲条约》文本内容出现了不应有的歧义。《中俄瑷珲条约》第一款云:“黑龙江、松花江左岸由额尔古纳河至松花江海口,作为俄罗斯国所属之地;右岸顺江流至乌苏里河,作为大清国所属之地。由乌苏里河往彼至海所有之地,此地如同两国交界明定之地方,作为两国共管之地。黑龙江、松花江、乌苏里河此后只准中国、俄国行船。”[22]显然,这里的松花江,是指松花江口以下黑龙江下游江段,并不是指我们现在所说的松花江下游及松花江上游。但俄国则钻当时松花江、混同江等江段称谓混乱的空子,依据《瑷珲条约》文本,常常把船只开进清朝的内河松花江,严重侵犯了中国主权。《清史稿》指出:“松花江行船,因《爱珲条约》误指混同江为松花江,又无画押之汉文可据,致俄人历年藉口。”[23]

那么,清末时期,混同江到底具体指那一江段呢?混同江与松花江是什么关系呢?《吉林通志》云:“今之松花、混同二名,实为上下游之通称。然取发源高远之意,则自长白山以下宜定名曰松花江;论其受三江之大,则自嫩江以下宜称混同江。”[3]389《吉林通志》的这个说法是把混同江的概念分成了广义和狭义两种:广义的混同江包括松花江上游、松花江下游以及黑龙江下游;狭义的混同江是指松嫩汇流后的松花江下游以及黑龙江下游。

概括地说,清代关于混同江称谓的地理指向,前后有较大变化:从清初至道光年间,松花江上游、下游称为混同江,同时把松花江口以下的黑龙江,也称为混同江,而嫩江、松花江口以上的黑龙江、乌苏里江等只认作混同江的支流;晚清时期,多数场合下只把松花江上游称为松花江,而三岔河口以下的松花江下游及松花江口以下的黑龙江则称为混同江。

表

历史上各时期混同江所指河流

七、混同江名称的含义

关于混同江名称中“混同”的含义,历来有三种不同的解释:其一,为“统一天下”之意。这是“混同”一词在古汉语中的基本含义,如《后汉书》云:“今也,皇泽宣洽,海外混同,万方亿丑,并质共剂”[24];《三国志》云:“诚欲混同宇内以致太和也”[25];等等。《三朝北盟会编》《契丹国志》《大金国志》等称,辽太宗耶律德光破晋后把速末水改名为混同江,应是取“统一天下”之意,以示其还有统一天下的愿望。其二,为水色微黑浑浊之意。源于《松漠纪闻》《大金国志》等称:“其水掬之色微黑,契丹目为混同江。”[2]其三,若干水流合一,故名。清代志书《龙沙纪略》《吉林通志》等称:“松阿里江北与诺尼江合流,折而东北受黑龙江,又南受乌苏里江,汇注于海。因其纳三江之大,故名混同。”[26]

本文认为,混同江之名出现在辽朝太宗时期,其时契丹人所能直接统治的疆域边界只达到松花江上游及嫩江流域;松花江下游及黑龙江干流流域为生女真所在地,不在契丹人直接统治范围内。契丹人对东北地区水系及其源流情况了解并不清晰,辽太宗把速末水改名为混同江,不可能是基于对松花江上游、嫩江、松花江下游、黑龙江、乌苏里江等河流的整体认识;且辽太宗所改名之速末水,仅指松花江上游,所以更谈不上各水系合流的问题。因此,混同江名称的含义,绝不可能是《龙沙纪略》等所称的“纳三江之大,故名混同”,这种说法只是一种重新解读。而《松漠纪闻》等谓因水色微黑而称混同,也恐怕只是洪皓等人在女真民族内部传说基础上的猜测性解释,并无佐证。因此,前述第一种说法之“统一天下”应该是混同江名称的本来含义,这既是一种纪念,同时也是一种宣示。