“沉浸”与“连接”:人工智能在奥运文化传播中的技术运用与伦理探讨

徐来

摘 要 现代奥林匹克运动会的发展历史,亦是人类社会百年媒介技术的变迁史。在科技与人文的交光互影中,当下奥运已步入人工智能时代,包括VR/AR、智能机器人、无人机等新技术的展现,为奥运文化的传播带来新的机遇与挑战。文章在回顾奥运科技变迁的基础上,探讨人工智能技术在奥运文化传播中的技术运用与伦理反思,以期为未来奥运文化传播提供借鉴与启示。

关键词 人工智能;奥运文化传播;技术;伦理

中图分类号 G2 文献标识码 A 文章编号 2096-0360(2021)18-0001-04

基金项目:本文为作者主持的2019年度教育部人文社会科学研究青年基金项目“人工智能发展中的人机沟通机制研究”(项目编号:19YJC860043)阶段性研究成果。

自1896年首届现代奥林匹克运动会(以下简称奥运会)圣火在雅典熊熊燃起,百年奥运已成为人类共同的文化宝藏。正如国际奥委会前主席萨马兰奇所言:“文化是奥林匹克的内在要素,如果没有反映主办国精神的文化活动,奥林匹克是不完整的。”[1]奧运文化使奥运会超越体育竞技本身、凝结成人类不断突破自我的精神象征,并随着不同时期技术、思维的更迭而常新:无论是第11届柏林奥运会首次实现电视实况转播、第18届东京奥运会利用通讯卫星向全世界转播奥运盛况,还是第29届北京奥运会首次全部使用高清方式转播、第30届伦敦奥运会上智能手机成为主流直播平台……里程碑式的技术发展不断推动奥运文化传播向前。当2018年平昌冬奥会闭幕式上以“2022,相约北京”为题的“北京八分钟”中智能机器人表演让世人眼前一亮,当克服新冠肺炎疫情重重困难的第32届东京奥运会越发凸显科技力量在后疫情时代奥运文化传播过程中的重要性,探讨当下迅猛的人工智能技术发展对奥运文化传播的作用与影响,具有重要的时代意义。

1 “更快、更高、更强”[ 2 ]——不同技术时代的奥运文化传播

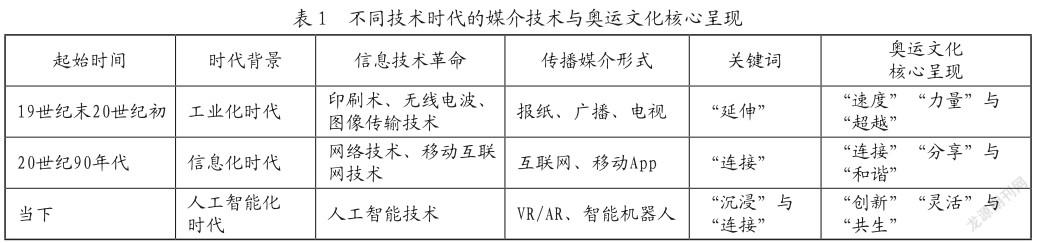

现代奥林匹克运动会自诞生100多年以来,经历了从工业化时代、信息化时代、到当今人工智能时代的文化传递与技术变迁:一方面,技术的更新叠代不断重塑奥运信息生产与传播的各个环节,优化受众观赛体验、增强奥运会的国际影响力;另一方面,新技术的应用影响着人们“理解与思考的习惯”[3],亦促进奥运文化的“与时俱进”,不断对多元的人类文明主题进行探索与追求。这种文化与科技的交光互影关系在的奥运史中大致可以划分为三个阶段,如表1所示。

19世纪初蒸汽技术革命改变了世界的面貌,人类跨入工业化时代,纸媒及大众图像传播时代的到来延伸人类视觉感官,也为现代奥运甫一开始便成为国际文化交流的重要桥梁提供了技术支撑。随着19世纪中后期电能的突破和广播、电视的发明应用,到1936年已有逾16万观众通过电视转播观看到第11届德国柏林奥运会的比赛实况,技术的飞速发展使奥运会一跃成为全球瞩目的体育盛会。1924年第8届巴黎奥运会首次引入“更快、更高、更强”的奥林匹克格言。1936年第11届柏林奥运会口号是“通过欢乐、获取力量”,“力量”“速度”以及其中隐含的不断“超越自我”的拼搏精神成为这一时期奥运文化的基调,与工业时代的技术革命浪潮相映照。

20世纪四五十年代兴起的以电子计算机应用为代表的第三次科技革命,形成技术革命与信息革命的结合,推动奥运逐步迈进以计算机为代表性象征的信息化时代。1964年第18届东京夏季奥运会上,作为管理手段的计算机技术登上奥运历史舞台,用于资料的查取与比赛数据的记录;1969年互联网在美国诞生,尤其当1983年TCP/IP协议成为国际标准后,奥运会随后进入互联网时代。互联网技术开放、自由、平等、分享的特质为更大范围内人类知识与文化的分享、传播提供技术支持,成为奥运文化扩散的加速器和倍增器。1984年第23届洛杉矶奥运会提出“参与历史”,1988年第24届汉城奥运会的口号“和谐、进步”,1992年第25届巴塞罗那奥运会呼唤“永远的朋友”,2008年第29届北京奥运会的“同一个世界、同一个梦想”,奥运“连接”“分享”与“和谐”的文化诉求折射出对互联网开放、共享精神的回应。

20世纪末人工智能技术浪潮的崛起,则给以往传统奥运传播模式带来颠覆性冲击,发生从代入到浸入、从认知到感知、从观看到体验、从“他在现场”到“我在现场”的模式转变。从2012年第30届伦敦奥运会的“激励一代人”,2016年第31届里约奥运会的“一个新世界”,到最新一届东京夏季奥运会口号“情同与共”,奥运文化逐渐转为对“创新”“灵活”与“共生”的文明探索,呈现出人工智能时代下奥运文化传播的新形态。

2 “沉浸”与“连接”——人工智能技术下的奥运文化传播新形态

所谓人工智能(Artificial Intelligence,AI),是以信息科技为基础,以基于大数据的复杂算法为核心,以对人类智能的模拟、延伸和超越为目标的高新科学技术。其先进程度和功能上的巨大威力甚于以往一切科技,并仍在以指数速度狂飙突进[4],不仅使保罗·莱文森“技术越来越贴近‘人自身”的预言[5]逐渐变成现实,而且频繁助力奥运,呈现出奥运文化传播的新形态。

2.1 VR/AR:奥运观赛体验的“沉浸”与“交互”

VR(Virtual Reality,即虚拟现实)技术是主要应用于沉浸体验和内容交互的特定场景,通过制造令受众产生“沉浸”“交互”与“想象”的三维虚拟世界,大幅提升赛事观看的体验感与交互性。2016年又被称为VR元年,VR技术首次亮相同年举办的里约夏季奥运会,如英国广播公司提供100小时左右的360°VR视频片段,用户可以通过VR头显感受包括田径、跳水、篮球比赛在内的“沉浸式”体验。随着5G的发展与8K(7 680×4 320的像素分辨率)技术所带来的更高速率、更低延时、更低成本、更大存储空间及更高清的转播画面,VR拟造的虚拟现实环境更显真实,如今夏举办的东京奥运会上,用户可通过NBC Olympics VR by Xfinity的应用程序体验包括开幕式、篮球、沙滩排球、田径、拳击、体操等项目的VR直播,以及超过30个VR亮点卷轴和片段,足不出户便可享有VIP现场门票的观看体验。

与VR技术同步亮相的,还有将虚拟图像、文字讯息与真实生活场景加以实时叠加的AR(Augmented Reality,增强现实)技术。2016年里约奥运会闭幕式上的“东京八分钟”,即采用AR技术,在现实与虚拟的叠加中将包括足球小将、机器猫、Hello Kitty等“日本名片”借一颗红球连接,最后传到化身日本经典游戏形象“马里奥大叔”的日本前首相安倍晋三手中,当安倍晋三从闭幕式现场中心出现时,象征东京奥运会33个比赛项目的发光动态形象在空中翩然落下,这种借助AR技术的舞台场景不仅打破内容呈现的时空边界,也极大丰富了观众的观看体验,彰显日本“改变世界看奥运的方式”的初步尝试。

与传统奥运叙事模式下的片面真相和间接体验不同,VR/AR技术的沉浸与交互特点使电视机、手机、移动终端前的第二圈层受众有机会成为奥运会的“在场者”,不再仅仅去“观看”,而是“感知”和“体验”奥运。尤其面对此次东京奥运会因新冠肺炎疫情而致的空场情况,VR/AR技术使受众“亲临”奥运现场,最大限度感受奥运文化氛围,这或将成为后疫情时代包括奥运报道的模式趋势。

2.2 “机器人上岗”——奥运报道中的人机协作

机器人写稿即基于数据统计和机器学习、运用算法第一时间从数据中提炼信息生成稿件的机器写作,具有“短平快”的信息模式及强格式化的特点。2016年里约奥运会上,华盛顿邮报的Heliograf在Twitter上共推送600余则囊括跳水、柔道、射击、自行车、举重等10个赛事项目的新闻简讯;今日头条的AI机器人Xiaomingbot则聚焦乒乓球、羽毛球、网球和女足4项,在开赛6天中共生成超200篇简讯和资讯,报道的数字及承载的信息量也更为可观,表述中不乏人格化风格与丰富的新闻配图[6],在奥运报道的信息量、客观性、准确性和成本控制上都远超人类记者。

除机器人记者外,AI主播亦登上奥运。2016年里约奥运会上,微软小冰在东方卫视播报奥运早新闻,通过大数据算法成功预测奥运比赛结果,并在微博与网友展开互动,展现灵活多变、风趣幽默的话风。与此同时,百度智能机器人度秘与篮球评论员杨毅搭档解说澳大利亚对立陶宛的男篮比赛,成为奥运史上第一个进行体育比赛实况解说的机器人。由于此前度秘已在NBA及2012伦敦奥运会篮球赛的相关数据库中进行了几百场比赛的深度学习,因此能够第一时间对网友的实时提问给出正确答案,展现出低成本、低播报失误率的特征。

基于AI技术的发展和新冠肺炎疫情的安全考虑,新一届东京奥运会赛场内外更是出现大批机器人“上岗”,包括翻译机器人、裁判机器人、陪练机器人、罚球机器人、导航机器人、送餐机器人,以及观众在场外也能了解到场内气氛的远程视频互动机器人和活跃“空场”气氛的跳舞机器人等,在吸引受众眼球的同时,也缓解了奥运的运转压力,提升了赛事的运行效率,降低了疫情的风险。

2.3 无人机的运用——“上天入水”助力奥运

为全方位转播赛事,奥运会往往云集时代下最先进的摄像无人机技术,这些无人机通过机器学习、计算周围环境、自动切入不同摄影模式,“上天入水”进行360°的奥运现场记录。例如水下摄影无人机能够克服水中摄影快门延迟反应的问题,通过精确计算自动把控按下快门的时间;在速度越来越快的球类赛事中,与高速图形处理工作站连接的“鹰眼”高速摄像机则可从不同角度捕捉高速运动中的目标三维轨迹图,以助裁判评判。

此外,多旋翼无人机还数次构成奥运会场上空的梦幻景观。2018年平昌奥运会上由1 218架无人机打造出奥运史上首次无人机灯光秀,新一届东京夏季奥运会开幕式则通过协同控制1 824架英特尔Shooting Star 3无人机队,在东京奥林匹克运动场上空变幻队形组成蓝白方格的奥运会徽图标及夜空中巨大的3D地球模型,体现同一个星球“情同与共”的奥运口号。

随着赛场内外智能语音技术、人脸识别技术、AI智能评分系统、智能物联网系统及翻译机器人、罚球机器人、导航机器人、安保机器人、清洁机器人等的广泛运用,人工智能技术对奥运文化进行着全方位的重塑。如果说互联网技术作用于人类社会的方式是“连接一切”,AI技术则是进一步将个体突破时空的界限相联:当VR/AR技术使全球受众共同沉浸在同一场比赛的精彩3D场景中;当受众与机器人主播随时随地即时交互赛场信息;当“人脸识别”技术使与会者“刷脸”即畅行奥运场馆;当算法推荐将喜好的比赛内容准确无误推送给每一位受众时,奥运文化传播模式正经历着技术的巨变,以一种新的形式进行个体与个体、技术与文化的连接。不远的将来,或许当人们挥动手臂便可变幻场景中的观看角度;当眼球凝视运动员的挥拍动作,画面便会拉近与聚焦;当随着凝视时间的不断延长,相关细节说明便会一一显现,各种媒介功能借助AI技术具身于一体时,人体成为“万物皆媒”的组成部分,奥运会的运作与传播模式将迎来“奇点”,促使奥运文化朝着人工智能技术下人际及人机之间“共生”的命运共同体探索与迈进。

3 人工智能技术逻辑与奥运会文化呈现的辩证思考

现代奥林匹克运动会兴起于技术逐渐占据统治地位的现代社会,技术镶嵌于人类生活和文化中,对政治、经济、文化、伦理、生态等各个社会维度产生着重要而广泛的影响。对媒介技术的发展,媒介技术学派认为媒介的演化与人的力量是共生关系,人在技术演化过程中具有决定媒介使用、传播与发展的重要主观能动性;法兰克福学派则围绕技术理性主义展开,认为媒介技术混淆现实与虚幻叙事,使大众对现实的感知愈发迟钝,导致人的主体性的异化。然而,技术本身是中立的,厘清AI技术在奥运文化传播中的作用与影响,才能把握好人工智能时代下技术与文化的平衡关系。

3.1 “少即是多”——人工智能技术下的奥运文化符号传递

奥运是全球文化交流的平台和纽带。由于语言、历史、宗教、社会习俗等方面的差异,奥运会场、尤其是主办国开幕式上呈现的众多文化符号,不可避免会在跨文化传播中出现误读甚至曲解,人工智能技术则为文化传播及文化符号的清晰解码提供了新的路径。如2018年平昌冬奥会闭幕式上的“北京八分钟”,通过虚拟视觉仿真技术将创意方案中的文艺表演过程全部仿真,以可视化界面和图纸、视频等多种形式提供表演的前期把控、決策及完善;运用24个带透明发光冰屏的舞蹈机器人参与表演,在完成高难度精准舞蹈动作的同时,与24名人类轮滑演员、地面投影进行联动表演;而冰屏则更为清晰地展示出包括中国结的编织顺序、中国龙的“画龙点睛”、凤凰的展翅欲飞等西方观众往往只知其形不解其意、大多停留在模糊认知层面的中国传统文化符号形象,使文化符号的解码更为直观易懂。这种不再依循过往的“人海战术”、通过人工智能技术展现的“极简主义”奥运文化,体现出个性化、情感化和技术化风格,在后疫情时代下的东京奥运会上得到更为广泛的呈现。AI技术不仅为奥运的举办节省了人力物力,也为奥运文化融入新技术等创意元素,通过精简技术展现独特、有趣的文化信息,成为人工智能时代+后疫情时代奥运会“少即是多”的文化传播趋势。

3.2 奥运文化传播中的AI技术迷思

尽管人工智能为奥运文化传播提供更充分的技术辅助,展现出强大的技术力量,但无论技术如何变迁,其衡量与体验的尺度标准始终是人;奥林匹克运动之所以跟社会联系紧密,其纽带也始终是奥运的人文精神。因此,在拥抱技术为文化传播带来便捷与创新的同时,我们也需要对其给奥运带来的包括真实、限度、公正及隐私等技术伦理问题保持清醒的认知。

3.2.1 “真实”——受众注意力的分散与主体性的丧失

首先,VR/AR技术所提供的沉浸式观看体验改变了传统奥运的观看方式及文化理念,在提供更多身体“进场”“沉浸”与“连接”的可能的同时,也容易引发新技术在奥运转播应用中的如下问题。

其一,容易导致受众注意力的分散,即安·弗莱堡言下的“移动的目光”。VR/AR技术拟造了受众“身处”的环境,改变了观看的内容,更为重要的是,改变了知觉的结构与习惯;通过三维全景,使受众“直接”与赛场相联,这必然会使传统体育赛事报道的“焦点叙事”变为人工智能技术下的“散点叙事”,受众在自由选择观看视角的同时,不断变幻中的视觉景观反过来也冲击着人们的眼球,使受众注意力分散;奥运会上动辄一两个小时的球类、体操等比赛时长,也容易使长时期观看的受众产生视觉疲劳感。如何将受众的关注始终聚焦于赛事本身、失去新闻框架的奥运赛事报道能否实现良好的奥运精神传递,都是VR/AR技术下奥运报道需要研讨的问题。

其二,VR/AR技术赋予的沉浸式体验,或会造成受众的沉迷感。技术在营造身体“在场”感的同时,也推远了受众所在的真实场景,使受众容易混淆身体与影像之间的界限,颠倒对“真实”的客观认知;其交互性特征亦在不知不觉间造成受众的虚拟交往成瘾,人们更倾向于与“志同道合”、便捷“贴心”的智能系统来探讨感兴趣的赛事与话题,与冷漠的现实人际关系形成对比。媒介技术成为人的主人、掌控人的感官和身体,使受众丧失主体性[7]。因此,人工智能时代下“虚拟现实”与“客观现实”的真实性把握、沉浸式体验与旁观性思考的关系平衡,必将成为未来媒介技术与奥运传播伦理探究的重点。

3.2.2 “限度”——机器人进场的限度把握问题

随着写稿机器人、翻译机器人、裁判机器人、陪练机器人、罚球机器人等在奥运会中的广泛应用,各种会场上的智能机器人不断取代着人类的工作,甚至作为比赛主体进入到赛场。2018年平昌冬奥会场外上演机器人滑雪比赛,新一届东京奥运会篮球赛场中亦有机器人的运球、投篮表演,细节动作准确到位。当下智能机器人的快速发展不断模糊人机界限,呈现对人的本质、主体地位形成强烈冲击的趋势的同时,也有将始终以人为本的奥运精神置于某种风险与不确定的可能性。诸如未来机器人能否参加奥运会、兼具技术特性和人的生物特性的赛博人是否成为未来奥运赛场的主体等问题,涉及奥运赛场上亟需面对的人机协作限度及伦理问题。

3.2.3 “公正”——算法对奥运公正原则的维护

随着赛场智能识别、AI裁判等新技术在奥运赛场上的广泛应用,人工智能的“算法效率”和“决策最佳”为建构更为客观公正的奥运赛场带来可能。然而,尽管算法的依托——数据本身是中立的,但流行于人类现实世界的关乎种族和性别等各种偏见与歧视,因内嵌于用于构成算法的数据和软件之中,造成算法中蕴含的某种预设价值立场;同时,数据输入的局限性和不正确性、算法黑箱导致的透明度缺失,使以竞技运动“公开、公平、公正”为原则的奥运会无法避免算法操纵的可能性。正如《大数据时代》作者舍恩伯格所言,大数据的特征是追求效率,而不失绝对精确;追求的是相关性,而不是因果性[8]。期望倚靠技术去维护奥运比赛的客观公正,必须辅以更严格的算法稽查、无监督训练及人类维护奥运公平的自觉性。

3.2.4 “隐私”——奥运赛场人脸识别的安全隐患

新一届东京奥运会加入人脸识别系统,成为后疫情时代奥运会场的又一大技术革新。人脸识别模式通过抓取个人面部生物信息,快速完成身份认证,不仅有助于提高赛场运行效率、加强安防,并在一定程度上防止新冠肺炎疫情的传播。然而,由于人脸识别技术还能进一步通过对接数据库追踪到被识别者的身份信息、日常生活轨迹、亲属关系,甚至接触人员的匹配,这可能导致与会者的隐私安全遭遇侵害的风险。当赛场所有人员暴露在无孔不入的系统监控之下时,意味着个人自由的进一步让渡,以及存在深度伪造人脸信息数据的巨大风险的可能性。

4 结语

现代奥林匹克运动会成立以来,每一次进步与发展都离不开科技力量的推动作用。在媒介技术的背景下,技术不可避免地成为奥运文化的一部分,并推动奥运精神与时俱进不断向前。尤其在后疫情时代的当下,包括VR/AR、智能機器人、无人机等人工智能技术的广泛应用为奥运的举行与奥运文化的传播提供了更多创新的可能性,在技术的推动下,人们的观看体验转为“沉浸”与“相连”,奥运文化转向“创新”“灵活”与“共生”。然而,在拥抱技术的同时,我们更应对人工智能这把“双刃剑”所带来的诸如真实、限度、公正、隐私等奥运文化传播伦理问题保持清醒认知,以始终围绕以人为本的百年奥运精神,朝着“更高、更快、更强、更团结”的奥林匹克目标迈进。

参考文献

[1]汤海芳.论奥运会的文化狂欢节属性[D].郑州:河南大学,2009.

[2]澎湃新闻.国际奥委会修改奥林匹克格言,加入“更团结”[EB/OL].[2021-07-20].https://www.thepaper. cn/newsDetail_forward_13658775.

[3]Marshall McLuhan.Understanding Media:The Extensions of Man[M].London:Routledge,1964.

[4]孙伟平.人工智能与人的“新异化”[J].中国社会科学,2020(12):119-137.

[5]保罗·莱文森.新新媒介[M].何道宽,译.上海:复旦大学出版社,2016.

[6]里约奥运会机器人“记者”两秒成稿[N].北京日报,2018-08-23(10).

[7]王坤宇.人工智能影像与后人类身体[J].广州大学学报(社会科学版),2020(3):38-45

[8]维克托·迈尔-舍恩伯格,肯尼思·库克耶.大数据时代:生活、工作与思维的大变革[M].盛杨燕,周涛,译.杭州:浙江人民出版社,2013.