作为“媒介中介”的3D人工智能主播“在地化”传播可能性分析

摘 要 围绕人工智能主播未来传播形态的可能性,提出3D人工智能主播“在地化”传播作为国际传播“形象代言人”可提升传播效果的假设,以探讨3D人工智能主播未来传播形态的多种可能性以及在国际传播中的价值与意义。我们认为,3D人工智能主播过个性化形象与“在地化”传播可促进文化认同,提升“在地化”传播效果。

关键词 人工智能;3D人工智能主播;媒介中介;“在地化”传播

中图分类号 G2 文献标识码 A 文章编号 2096-0360(2021)18-0010-04

3D人工智能主播伴随着人工智能技术的发展突飞猛进,业界与学界的质疑与探讨也从未停歇。3D人工智能主播作为“媒介中介”其“在地化”传播空间有多大?它在未来国际传播中能否发挥独特作用?对于这些问题的思考,需着眼于当前人工智能新闻生产的媒介实践与技术演进。

本文从3D人工智能主播(以下简称3D+AI主播)作为切入点,围绕AI主播传播形态与“在地化”文化认同的可能性,提出3D+AI主播“在地化”传播可提升传播效果的想象与假设,以探讨主流媒体中,3D+AI主播未来传播形态的多种可能性以及在国际传播中的价值与意义。

1 人工智能主播发展阶段

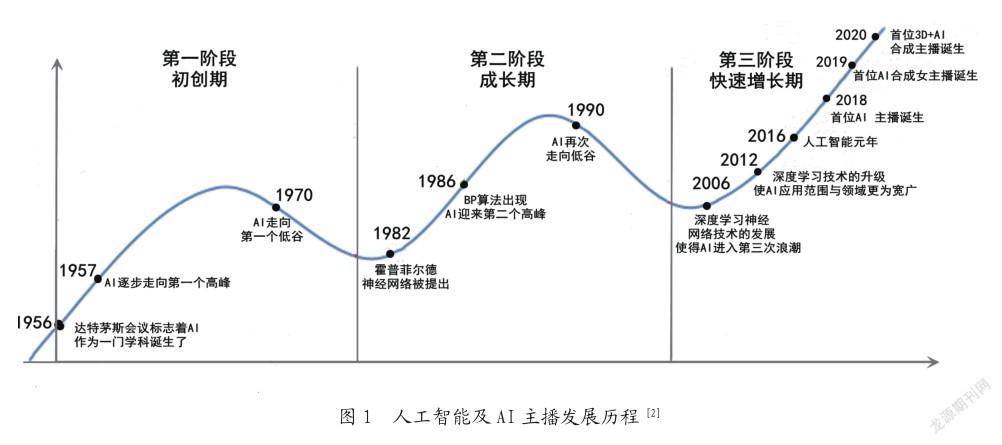

伴随着AI技术的发展与技术演进,人工智能从1956年开启次年进入第一个发展高峰,到1986年BP算法的出现,AI迎来第二次高峰,直到2016年深度学习技术的快速发展将人工智能推向第三次浪潮(图1)。这一时期,“伴随着人工智能‘逻辑推理→概率推理→因果推理,这一发展脉络,经历了初创期、成长期、快速发展期三个阶段”[1]。

3D+AI主播主要指“媒介深度融合产生的媒介智能平台上,通过人工智能、算法推荐等AI技术合成且由运动追踪设备实时驱动的AI主播”[3]。AI主播虽受启于游戏中的虚拟主播但又与之有所不同,虚拟主播完全脱离生理学上的“身体”束缚,而AI主播则是利用人工智能及深度学习等智能技术联合建模,强调“生成”与真人“逼真”的分身模型,“从技术追求对身体的模拟、仿真过程中,形成了从‘形似‘神似到‘细节逼真的三个发展阶段”[4]。例如,全球首个3D+AI合成主播“新小微”就达到了“细节逼真”与真人相差无几的状态,它是基于超写实3D数字人建模等多模态信息联合建模而训练完成的,只是目前,其技术“内核”还无法像真人主持人一样具有采、编、播、评等主持能力。

从形式载体角度看,3D+AI主播包括多种内涵的媒介角色,既有AI合成主播,也有媒体屏幕内的虚拟形象和实体机器主持人,本文以前者研究为主,其实质是通过数字智能技术将原本独立的传统媒介的采、编、评、播、发融合在一起,形成智能生产平台,新闻生产通过算法程序与算法编程模式软件设定达到自动化生产新闻的目标。实际上,3D+AI主播也是“离身认知(disembodied cognition)与具身认知(embodied cognition)的某种交互融合”[5]。当然,尽管目前3D+AI主播近几年来发展突飞猛进,外观逼真接近真人状态,但技术驱动下的“内核”生态仍然面临着诸多挑战。

2 概念与属性:作为“媒介中介”的3D人工智能主播

人工智能主播是机器智能生产平台的媒介表征,是新的媒介形态,它与传统媒体下的主持人是两套不同系统的“代言人”[2]。作为“媒介中介”的3D+AI主播,在机器智能生产流程中,成为智能生产平台的媒介表征与“人工智能+媒体”技术赋能下的可视化产物,可以说,从媒介技术、内容与表达等多维度对媒介形态的影响进行了颠覆。随着6G、物联网、算法推荐的快速迭代,媒介内容的自动化生产、平台媒体的个性化算法推荐,3D+AI主播作为智能生产“算法把关”后的媒介表征符号,它所具备的人机交互、人机协同的媒介属性更为凸显。

事实上,3D+AI主播在不同场景下,通过“自然交互+知识计算”技术实现了更为自然的人机交与实时播报,信息的传播方式由线性向非线性多元化方向转变。值得一提的是3D+AI可使“语音”作为智能交互入口成为一种媒介日常实践,人、机互动可通过语音传播的形式进行智能传播,语音交互成为新的传播主体,语音交互使得3D+AI主播作为“媒介中介”的界面更加人性化,“智能语音技术的广泛应用,使声音作为未来传播主流介质成为可能”[6],形塑了一个马歇尔·麦克卢汉(Marshall McLuhan)口中的技术环境或服务环境(service environment)中的交互新世界。

从智能技术维度看,3D+AI主播作为智能平台符号载体的“虚拟身体”,在主流媒体中承担传播信息的“媒介中介”功能,通过“交互+计算”等智能技术,未来将实现不同场景下的人机交互,如人机交互感知系统、人机交互听觉及声音交互反馈系统等都将成为智能内容生产平台系统的子系统,随着6G、物联网、算法推荐的不断升级,它将会连接人、机器及社会更广阔的社会空间。在具身性的思想发展中,梅洛·庞蒂(Maurice Merleau-Ponty)将主体视为世界整体结构中的一环,提出了“具身主体性”概念,阐释了身体与心灵及其身心的交互作用。也有学者认为,主体必须借助中介认识客体,“中介之所以成为中介,就在于它的二重性……兼具主体和客体的双重特征”[7],对于智能而言“身体”不可或缺的就是其具身性(embodiment)思想,對于身体的建构集中体现在它创造了崭新的主体以及存在方式。

因此,我们认为,3D+AI主播是一种具备人机关系属性的新型智能传播“媒介中介”,作为媒介传播过程中的应用层,从工具界面演进成为智能交互界面后,“AI主播作为一种媒介终端界面需体现终端与媒介之间的适配性”[2],如何将多种内容形态、传播渠道实现兼容是未来媒体需要关注的重要内容之一。

3 文化认同:3D+AI主播“在地化”传播可行性分析

画面对人的情感影响大于文字……视觉形象将严重地影响头脑中事实的形成[8],3D+AI主播作为新型智能传播“媒介中介”,其智能内容生产的自动化、算法推荐的精准化、媒介符号的个性化都为“在地化”传播创造条件。我们提出3D+AI主播作为“媒介中介”可提升“在地化”传播效果的想象与假设,以期探讨未来3D+AI主播“在地化”传播形态可能性空间以及传播价值。

3.1 从功能性角度分析

3.1.1 24小时在实时播报互动服务。

3D+AI主播与真人主播相比具有不易出错、不知疲倦,可以实时永续播报的能力,只要输入各国语言文本就会自动生成相应的播报内容,可以实时播报汉语、英语、德语、日语、俄语、韩语等各个国家的语言,且在各种语言间自如切换。3D+AI主播在机器智能新闻生产中对于资讯类信息可以做到24小时实时播报,尤其具有在突发新闻中能快速进行机器智能新闻生产与发布新闻的优势,它不仅可以自动识别突发新闻,如地震信息、灾难信息等突发新闻,还能在最短时间内提醒编辑优先处理。

目前,尽管3D+AI主播能24全程在线播报,也主要在消息类、地震等突发信息播报、气象播报、股市行情等对情感表达要求不高的节目中担任传播任务,但对于深度调查新闻、人物访谈节目、记者现场报道、综艺节目主持等对情感表达、人际沟通、专业要求较高的节目依然面临很大的挑战。比如,在人工情感、人工心理方面的困境需要突破。

3.1.2 智能算法精准个性化推送

智能机器以具身方式直接参与人类主体的改造,具有主体意向性[9],5G+AI+媒体背景下,基于用户行为习惯与偏好进行深度数据挖掘,借助大数据和个性化算法推荐,以实现用户需求的精准传播。从内容角度看,机器人新闻与自动化新闻相比,外延更为广泛,自动化新闻对采集与分发没有具体要求,而机器人新闻或者说3D+AI主播作为机器人从前期的新闻数据采集到后期的新聞传播与分发,都是通过对大数据用户的媒介使用行为习惯与偏好进行数据挖掘的,并将内容和用户信息进行算法匹配,以实现千人千面智能算法精准推送。

AI时代人机关系的变革深刻影响着媒介生态主客观关系的重构,3D+AI主播作为智能平台交互内容生产的“视觉性”呈现,是基于AI核心技术,运用智能采集、用户识别、图像分析与语音合成等智能技术进行新闻意义生产的一套智能建构系统,具有强大的信息处理、分发与监测能力及实时永续播报能力。在“人工智能+媒体”背景下,“基于用户行为习惯与偏好进行深度数据挖掘,以实现对特定用户多种需求的精准传播”[2]。在大数据用户集群分析基础上,实现特定场景下最优化的个性化信息匹配,智能算法精准推送成为内容传播的核心逻辑。

3.2 从文化认同角度分析

3.2.1 3D+AI主播“在地化”传播,促进文化认同

沃尔特·李普曼(Walter Lippmann)认为要改变一个人的态度,需要从形象介入[8]。当然,重要的不是“外在形态的精致与美化,而是我们所重视的美化外观形态这一价值理理念”[10]。3D+AI主播作为新闻智能生产平台的媒介表征符号,是智能平台系统对新闻交互内容进行“算法把关”后的媒介呈现。比如,3D+AI主播“新小微”外形高度还原了中国普通女性的面孔,从审美心理需求角度来说,受众更容易接受,且由于相通的文化背景与外貌,使得中国本土用户轻易获得对“新小微”的文化身份认同,符合中国及亚洲人的审美心理,它从感性的外观进入理性、具象的审美过程,也是客观世界转化为人类主观世界的一种审美心理过程。而中国最早的电视虚拟主持人比尔·邓,是从西方引进的技术,无论外形还是名字都带有外国人的符号,最早在2001年天津电视台播出的《科技周刊》节目中出现时没有引起国内观众的注意和喜爱,这也与文化身份中自我与他者的差异存在自我文化认同有关。

3.2.2 “在地化”传播价值:将在国际传播中发挥独特作用

3D+AI主播外形更拟人化,更符合受众愉悦的审美需求[3],它作为一种智能人机交互系统,未来在国际传播的发展潜力不容忽视。3D+AI主播通过个性化形象与“在地化”个性化传播,可以有效提升其在国际传播中“在地化”的传播效果。

首先,外形上的亲近性。它能使本土化受众感觉3D+AI主播的外形与气质具有亲和力。根据“在地国”受众喜欢的人物形象设计打造,如信息传播场景为俄罗斯,那么对于3D+AI主播外形的设计就可以俄罗斯多数人喜欢的外形进行设计;非洲人则以黑人形象为主,以此类推,这正是3D+AI主播未来发展的空间之一;其次,从传播内容上,根据不同国家的语言习惯可以输入相应“在地国”的官方语言进行传播,几十种语种可来回切换。目前,一些媒体采用请当地人做记者的方式传播内容,实际上也是“在地化”传播的诉求使然。因此,如果将3D+AI主播运用在国际传播中,其所具有的及时性、安全性、贴近性、便捷性等特点将会在国际传播中发挥独特的作用。同理,如果3D+AI主播“新小微”放置于国际传播空间中,不进行“在地化”文化身份认同及“在地化”个性化传播的改变,其传播效果也会有所影响。

经过以上探讨与分析,我们认为,“在地化”传播可促进文化认同,3D+AI主播通过个性化形象与传播内容,可提升“在地化”传播效果。3D+AI主播所具备的及时性、安全性、贴近性、便捷性等特征将会在国际传播中发挥独特的作用。总之,3D+AI主播作为机器智能生产平台的媒介表征符号,是主流媒体与人工智能技术深度融合的成果与产物,它未来对媒体生态、社会其适用范围、适用场景等产生的影响需要政府相关部门等进行顶层设计与规范,尽早制定3D+AI主播专业使用规范与风险防范措施等机制,以防止未来3D+AI主播滥用过渡或者强人工智能来临时所面临的挑战。

参考文献

[1]梅剑华.理解与理论:人工智能基础问题的悲观与乐观[J].自然辩证法通讯,2018(4):1-8.

[2]刘霞.机器智能生产:媒介智能融合的溯源、特征与伦理挑战[J].中国广播电视学刊,2021(5):16-19.

[3]刘霞,陈昌凤.3D+AI主播:伦理演进与价值引领[J].青年记者,202(3):60-61.

[4]邵鹏,杨禹.AI虚拟主播与主持人具身传播[J].中国广播电视学刊,2020(6):71-74.

[5]於春.传播中的离身与具身:人工智能新闻主播的认知交互[J].国际新闻界,2020(5):35-48.

[6]喻国明,王文轩,冯菲.“声音”作为未来传播主流介质的洞察范式:以用户对语音新闻感知效果与测量为例[J].社会科学战线,2019(7):136-145.

[7]冉聃.赛播空间、离身性与具身性[J].哲学动态,2013(6):85-89.

[8]保罗·M·莱斯特.视觉传播:形象载动信息[M].霍文利,史雪云,王海茹,译.北京:北京广播学院出版社,2003:102.

[9]宋嘉玉.人工智能合成主播的传播效果研究[J].文化学刊,2020(9):125-128.

[10]周宪.视觉的转向[M].北京:北京大学出版社,2008:10.