在语言与思维情感同步发展中构建诗意语文课堂的探索

张芳芳

摘 要:语文课堂是语言与思维情感同步发展的实践场,语文的教学过程是文本、教师、学生三者之间诗意对话和多元共生的过程。本文从解码文字、还原生活、尊重个性三个纬度,结合笔者的一线教学案例与实践过程中的点滴思考,阐述了构建语言与思维情感同步发展的诗意语文课堂的策略与思考,实现从教课文到学语文的转变。

关键词:语言实践 思维情感 诗意

人,诗意地栖居在大地上。

——荷尔德林

说起诗意,脑海中总会浮现出余秋雨老师回忆儿时国文老师的一件事:那一年的冬天特别冷。这一天,是孩子们考试的日子,可是天冷得冻住了砚台中的墨,孩子们都急坏了。国文老师走进教室,见状,不慌不忙地从布衫衣袖中拿出一壶酒,闻闻了,咂咂嘴道:“好香的酒啊!”随即往孩子们的砚台中滴酒,墨渐渐便化开了,老师一边滴一边说…:“李白斗酒诗百篇,蘸酒下笔,定能写出好文章啊!”透过那飘着酒香的考场,我们闻到了语文课堂的诗意,国文老师的情怀。

什么是语文课堂的诗意呢?诗意语文大师王崧舟如是说:水本无华,相荡而生涟漪;石本无火,相激而发灵光。语文的教学过程就是一个“物我回响交流”的过程。小学语文的教学之路,曾有过重道抑文的偏失,也曾跌进重文抑道的桎梏。文以载道,无论是倾向哪一个方面,对于语文学科来说都是有失偏颇的。因为文道是一个不可分割的整体,而诗意语文倡导的正是在文本的“语妙情浓”之处做文章,让学生的语言与思维情感同步发展,达到文道并行的和谐统一。

一、解码文字,遇见诗意

好的文章,正是语妙情浓的精品。学生在阅读文本时,易的是内容的感知,次之是情感的感受,最难的是情从何来,言妙何处,它们是怎样达到完美统一的。学生解码文字,探寻诗意的能力获得是需要训练的,而语文课堂正是这一训练的主阵地。

(一)平淡之处探诗意

平淡的文字常常会被人忽略,而从平淡中读出深刻是一种诗意。

在教学统编版语文教材二年级上册《大禹治水》时,我们一般都会先引导学生厘清课文脉络,然后完成品读禹为何治水,如何治水,治水效果如何,尤其是会抓住治水的过程的文字描述,感受禹三过家门而不入的公而忘私的精神。一般到此,一篇课文的品读也就结束了。

我在教学这一课文时,加了一个小环节:

师:同学们,大家可否发现,课文中与课题中对主人公的称呼不一样?

生:课文中称“禹”,可课题中称“大禹”。

师:对,故事主人公的名字就叫“禹”,那后世为什么称它为“大禹”呢?

生:因为他公而忘私,很了不起。

生:因为他治好了洪水,很伟大。

生:因为人们都很感谢他,怀念他。

师:是的,我们一起来看一组词——“大汉王朝、大唐盛世、大清帝国……”,这些“大”字都表达了对国家的尊重,在人名前加“大”字,也表达了后世对这一人物的敬重。一个“人”的肩上有了“担当”,才能变成“大”字,让我们一起再响亮地呼唤他的名字——

生:大禹。

師:一起再读课题——

生:大禹治水。

从“禹”到“大禹”,只多一字,浓情无限,却极易被忽略,通过这一探寻的过程,带领二年级孩子在文字与情感的聚焦处触及诗意的边缘,感受藏在文字中的文化,练就一颗感悟文字的诗意之心。

(二)赏玩文字,寻觅诗意

为什么有这么多人看遍世界美景却不知如何赞美,读了这么多美文而写不出自己的文章呢?很重要的一点是我们没有让语言和思维情感同步发展,建构起属于自己的表达方式。

我在教学《小桥流水人家》一课时,与孩子们一起以“探寻”的方式展开教学。

课文的题目出自马致远的《天净沙·秋思》,作者的家乡就像一首诗,你觉得家乡的诗意藏在哪里?

孩子们有一双双发现诗意的眼睛,他们很快找到了——

诗意藏在小溪边,垂柳是婀娜的,水鸟是会唱歌的,小溪是永不干涸的,村民是悠闲的,孩童是欢乐的。好一幅溪畔乐居图:诗意藏在小桥边,孩子们送给描写桥的段落两个画面图,分别是“流水送落花”“过桥去采茶”,多么诗意的画面啊!诗意藏在寻常百姓家,我家老房和那恬淡悠闲的生活令人心驰神往。

孩子们在探寻诗意的过程中,发现了平凡的风景中藏着的诗意之美。

紧接着,我们将文章改编成现代诗:

我的家乡是一首甜美的诗

…………

在创编与朗读中感受“美”可以有多种解读与表达。

最后,我们一起来寻找我们身边的诗意,在平凡的风景中看到美好的诗意,感受自己家乡的美好。在交流孩子们作品的时候,有孩子告诉我:他以前从来没发现他的家乡这么美,还真不错!美景何须出门百千里,有一双会发现美的眼睛,你就能创造更诗意的生活。

在赏玩文字的过程中,孩子们经历了从生活中的景到笔下的文字,再到内心的情感内化的过程,这个过程本身就是诗意的,它的成果也是诗意的,在这样的课堂中成长起来的孩子,他有一双发现美的眼睛,有一颗感悟生活的心。

(三)重组文字,遇见诗意

语文课堂就是一个文字解码的过程,很多文字的秘密只有通过解码才能获得,学生解码文字的能力也需要在一堂堂语文课中习得。

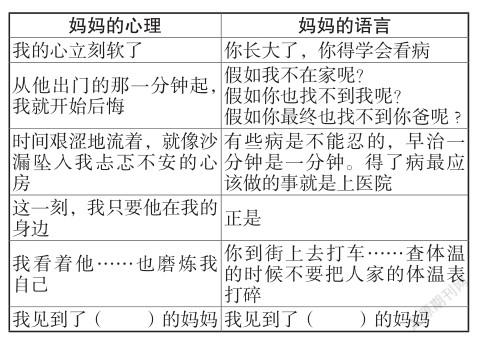

《学会看病》这一课,我们在教学时重点关注的是妈妈的心理活动,往往容易忽略妈妈的语言,如果我们将妈妈的语言和心理活动的句子分别找出来,对比着品读,你会有意想不到的发现:

妈妈的语言让我们看到了一个严厉、冷漠、理智的母亲形象;对妈妈的心理描写的品读,我们又非常强烈地感受到了一位内心柔软、非常疼爱孩子的母亲形象。此刻在顺理成章地质疑:妈妈为何如此的“口是心非”?孩子们水到渠成地感受到了妈妈的爱——有一种爱叫作放手。这种对比的手法让妈妈深层次的爱在字里行间流淌,也只有经历这样的解码文字的过程,孩子才能学会去感悟妈妈那深沉的爱。

这时我补充《战国策·赵策》中的教育名言:“父母之爱子,则为之计深远。”你在生活中见过“口是心非”的妈妈吗?你有没有体会过妈妈的口是心非?是否感受到父母为你的“计之深远”?通过语言和心理描写,写一写“‘口是心非的妈妈(爸爸)”。

教师通过这样的解读过程,带领孩子们学会透过表面深入地去品读一个人物。经常经历这样的品读过程,孩子们就能逐渐学会看待事物的全面性和思维的严谨性。学会诗意地解读生活,达到了语言实践与思维情感同步发展的效果。

二、还原生活,再现诗意

将生活变成为文字,将文字还原为生活,在文字与生活间建立画面,是品味文字、提升语感的重要方法,而语文课堂就是最好的实践场。

(一)诗意的补白式还原

人教版五年级上册的《桂花雨》,是一篇文美情浓的好文章,教材单元训练的重点是感受情感表达的方式,体会含意深刻的句子。作者将自己的思乡情愫寄托在院子里小小的桂花树上,母亲的那一句:“这里的桂花再香,也没有家乡院子里的桂花香”更是课文的点睛之笔。

我在执教这一课时,除了抓住关键词品读了桂花的香之外,更是采用了另一种教学方法——还原生活法。在课堂上,我和孩子一起闻花香,送桂花,摇花乐……尤其是送桂花,课文并没有具体写出送桂花的过程,我们就进行了补白式还原。孩子们在课堂上将摇落的桂花送给胡家老爷爷、毛家老婆婆,那一句句家长里短,一声声美好祝福,不亦乐乎。这样做不但提升了学生的口语交际能力,更是让他们深刻地感受到了母亲的那一句“这里的桂花再香,也没有家乡院子里的桂花香”的深刻含意,因为只有家乡的桂花才有邻里温情,才有童年快乐,才有故乡的回忆!

这样的课堂是诗意的,这样的表达是诗意的,学生品读文字,感悟句子的能力也在其中不知不觉地提升了。

(二)诗意的过程性还原

“佳句偶成”,很多精妙的句子是作者在当下灵感突现的成果,只有再次走进其中,才能品味其中的真味。

人教版五年级下册《草原》一课中有一个精妙的句子:“走了许久,远远地望见了一条迂回的明如玻璃的带子——河!”在教学体会这句话的妙处的时候,学生都能体会到这是一句比喻句,但它的妙处到底藏在哪里,对于五年级的学生来说是一个难点。为了突破这个难点,我首先运用了对比法:

走了许久,远远地望见了一条迂回的明如玻璃的带子——河!

走了许久,远远地望见了一条迂回的河,就像一条明如玻璃的带子。

学生通过对比发现,同样是比喻句,第一句喻体在前,本体在后,而第二句反之。但第一句到底妙在何处呢?学生依然很难体会到。于是,我采用了过程性还原法。邀请两名同学上来再现看到河时的表情与语言,然后我通过小记者采访的方式,第一名同学看见河的时候,先以为那是玻璃带子,定睛一看,那竟是河!而后一名同学表示,我看到了河,觉得它像玻璃带子。通过采访和带有表演性的朗读,同学们经历了两个不同的句子创作时作者不同的心情,也水到渠成地感受到了第一句的妙处——喻体前置,让读者感受到了作者激动、兴奋的心情,而第二种表达则平淡无奇。

通过创作过程的还原,同学们在语言的世界中涵泳,在文字的天地中浸润,诗意的语文世界也在逐渐建构之中。

三、尊重个性,润化诗意

康德曾说:“没有人,一切创造都只是荒芜,徒然,没有终极目的。”而关注个性是关注人本身的首要条件,没有个性的诗意是没有生命的,生命的诗意在个性中张扬,个性的光辉在诗意中流淌。

(一)追问中彰显个性与诗意

追问可以让思维深邃。

人教版四年级上册《蟋蟀的住宅》中,“住宅”是法布尔以拟人的手法写出来的词,本义是巢穴,即蟋蟀居住的地方。我们在教学的过程中,一般都会抓住拟人这一点,从而引出这篇文章的要点——拟人的写作手法,也会带领学生感受作者法布尔之所以把蟋蟀当成人来写,是因为他对动物的喜爱,同时还会推荐法布尔《昆虫记》中的很多文章,再次品味法布尔的写作手法与情感。如果课文能设计至此,已是不错。但我们忽略了最重要的一点…:人——读者——学生,学生本人的想法呢,我们只是感受了作者,但丢失了我们自己。

所以,在教学这一课时,在感受了“住宅”一词后,我设计了追问:用科学家的用语表达,应该是巢穴,一个作家也可以称之为住宅,同学们发现了什么?可见不同的人可以有不同的表达方式,那在你们的笔下,蟋蟀的巢穴一定会是更丰富多彩的。果然,学生的创造把我们带到了另一个境界:城堡、宫殿、乐园、别墅、小区……

虽然只是简单地多了一个追问,却把课堂从文本带到学生个性的世界,学生的语言、思维、审美情趣都得到了同步的发展,这才是诗意的语文课堂。

(二)反向对比式构建诗意世界

逆向思维总会带给人惊喜,在反差与对比中迎接诗意的降临,带领学生走进诗意的世界。在教学五年级下册《冬阳童年骆驼队》一课时,我被这样的文字和插图吸引:

“我站在骆驼的面前,看它们咀嚼的样子:那样丑的脸,那样长的牙,那样安静的态度。它们咀嚼的时候,上牙和下牙交错地磨来磨去,大鼻孔里冒着热气,白沫子沾在胡须上。我看得呆了,自己的牙齿也动起来。”

多么细致的描写,多么天真可爱的孩子,这样的画面和文字令人温暖,我要怎样设计教学,才能带领学生感受文字、体会情感呢?我的设计如下:

在品读完英子眼中的骆驼,感受完英子的可爱与她对骆驼的喜爱之后,我引领学生走进插图,把目光聚焦到骆驼的眼神中——“小儿痴迷看骆驼,骆驼看儿应犹是”,骆驼眼中的英子又是怎样的呢?请模仿段落中细节描写的句法,写一写骆驼眼中的英子。

学生为骆驼代言,在这个创作的过程,学生既感受了语言的精妙,又体会了人物的情感。更重要的是,在这个逆向对比的过程中,打开了学生的思路,拓展了学生的思维,提升了学生的情感,让学生走进了童话般的世界,这是多么诗意的探索啊!

(三)模仿与借鉴中走向诗意共生

创作总是从模仿开始,而文章的结构是最容易模仿和借鉴的,巧妙的布局可以化腐朽为神奇。

在教学完五年级下册《丝绸之路》后,我带领学生一起质疑,这篇文章的主要内容在文章的重点部分已经交代得十分清楚,那为何还要加上首尾呼应的开头、结尾,而且呼应的点是巨型石雕。在探讨中学生们得出结论:这样的开头让我们感受到课文的故事不是凭空而来的,是由眼前的这一景物引发的,显得非常自然,毫无突兀之感;再加上这样的结尾,好似打开的记忆阀门轻轻合上,使文章浑然一体,结构的精妙让情感变得更自然而浓烈。这样的手法特別适合什么样的文章呢?通过探讨,大家得出结论:回忆性文章特别适合这样的布局。于是,我和学生一起回忆往昔,一起探讨回忆是由哪一个物件或人物或场景引发的,一起书写我们的睹物思人,望景生情,难忘的回忆。于是,孩子的回忆变得不再突然,而是像一首首诗一样缓缓地向我们流来……

人教版教材中经典结构的文章不胜枚举,我们应该适时地加以引导实践,助力学生用更好的方式来表情达意,在模仿与借鉴中走上诗意的共生。

言由心生,文以载道,在语言与思维情感的聚焦处,打开通向诗意语文的大门,带领学生探寻语文的真谛,我们将一直为之而努力!

参考文献:

[1]王崧舟.王崧舟与诗意语文[M].北京:北京师范大学出版社,2015.

[2]王崧舟.诗意语文课堂的构建[J].小学语文教学通讯,2018(10).

[3]李莹,崔凤琦,马岩.“童·趣”群文阅读教学设计与评析[J].小学语文教学(会刊), 2018(3).