课外体育锻炼对青少年学业成绩的影响

向祖兵 张燕泥 落云柯 赵少聪

摘 要:采用中国教育追踪调查(CEPS)2013—2014年基线数据,运用门槛回归模型,分析课外体育锻炼与青少年学业成绩的量效关系。研究发现:(1)课外体育锻炼对青少年学业成绩具有显著的促进效应;(2)课外体育锻炼对青少年学业成绩促进的量效关系是非线性的,存在顯著的门槛效应,呈现出倒U型趋势;(3)青少年平均每天1.4~2.0 h的课外体育锻炼可最大效应提高学业成绩;(4)学业压力越大的青少年越应该保持每天参与适度的课外体育锻炼。

关 键 词:学校体育;课外体育锻炼;学业成绩;门槛回归模型;青少年

中图分类号:G806 文献标志码:A文章编号:1006-7116(2021)06-0119-07

Effect of extracurricular physical exercise on teenagers academic achievement

——An empirical research based on threshold regression model

XIANG Zu-bing1,ZHANG Yan-ni1,LUO Yun-ke1,ZHAO Shao-cong2

(1.School of Physical Education,Chongqing University,Chongqing 401331,China;

2.Department of Physical Education,Xiamen University of Technology,Xiamen 361024,China)

Abstract: Based on the baseline data of China Education Tracking Survey (CEPS) from 2013 to 2014 and threshold regression model, this study analyzed the dose-effect relationship between extracurricular physical exercise and academic achievement of adolescents. The results show that: (1) extracurricular physical exercise had a significant promoting effect on teenagers academic achievement; (2) the dose-effect relationship of extracurricular physical exercise on teenagers academic achievement was nonlinear, and there was a significant threshold effect, showing an inverted U-shaped tendency; (3) the average 1.4 to 2 hours daily of extracurricular physical exercise can have the greatest effect on improving academic performance for teenagers; (4) the more academic stress the teenagers had, the more moderate extracurricular physical exercise they should keep every day.

Keywords: school physical education;extracurricular physical exercise;academic achievement;threshold regression model;teenagers

党的十八大以来,国家高度重视儿童青少年体育工作的发展。2020年10月15日中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于全面加强和改进新时代学校体育工作》的意见,提出以服务学生全面发展、增强综合素质为目标,坚持健康第一的教育理念,推动青少年文化学习和体育锻炼协调发展,帮助学生在体育锻炼中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志;鼓励基础教育阶段学校每天开设1节体育课;着力保障学生每天校内、校外各1 h体育活动时间,促进学生养成终身锻炼的习惯。然而长期以来,受应试教育的影响,课外体育锻炼被帖上“贪玩”“浪费时间”等标签,很多人认为课外体育锻炼占用了“主科”学习时间而耽误学业。研究表明父母对青少年的体育参与具有显著影响,父母的受教育水平、体育意识等均对青少年参与体育锻炼产生影响[1],随着青少年年级增加,课外体育活动水平呈不同程度的下降[2]。可见当前社会各界对体育锻炼的片面认识极大阻碍了青少年课外体育锻炼的有序开展。推进青少年文化学习和体育锻炼协调发展不仅是新时代体育工作健康发展的基本要求,更是青少年课外体育锻炼得以有序开展的基本保障,因此课外体育锻炼与学业成绩的量效关系亟需进一步深入研究。

研究表明学业成绩与大脑结构、功能以及认知能力高度相关,而运动对大脑的可塑性有着积极效益,运动可以改变大脑结构、改善神经功能、提高与学习相关脑区的激活水平[3-5];体育锻炼可提高大脑记录和处理新信息的潜能,进而提高学生的学习能力[6]。研究也证实体育锻炼可显著提高认知能力,体育活动水平越高,认知能力水平也越高[7];合理的体育锻炼方式,养成长期进行体育锻炼的习惯对认知能力具有长期持久的积极影响[8-9]。体育锻炼除了通过改善脑功能和认知能力进而有益于学业成绩外,也能通过提高学生自我效能感、学业情绪进而提高学业成绩[10]。由于体育活动不足造成的体质健康问题对学业成绩有显著负面影响,体重偏瘦或者偏胖都可能对学业成绩产生消极影响,特别是超重与心肺功能差的学生的学业成绩表现更差[11-12];在所有体质指标中,有氧耐力对学业成绩的影响最为显著[13];良好的体质健康与优异的学业表现正向相关,并随着时间推移持续产生积极效应[14]。研究指出合理的运动量是促进学业成绩的有效手段,大约27 min中等及以上强度的体育活动对学业成绩的促进作用最为明显[15];体育锻炼对学业成绩的影响还具有长效性,一项以Avon亲子纵向队列为对象的研究结果显示:学生在11岁的中大强度体育活动不仅与11岁时的学业成绩显著相关,而且能够很好地预测学生在13岁以及16岁时的学业成绩[16]。

尽管现有研究已普遍表明体育锻炼对学业成绩具有显著的促进作用,但现有研究并未有效关注到我国社会情境下,大众担忧体育锻炼耽误学业的核心是时间成本问题。当前采用大样本调查数据对青少年每天体育锻炼时间量与学业成绩关系的实证研究均证明了花时间进行课外体育锻炼对学业成绩有显著的正效应[17-18]。但相关经验数据的实证研究,大都采用是否达到某特定体育锻炼时间投入量划分的二分变量,或者更简单地使用是否参与体育锻炼的二分变量,应用Logit回归模型进行分析[18],其研究结果难免因数据信息丢失大,无法准确把握体育锻炼对学业成绩影响的量效关系;或者是采用体育锻炼时间连续变量的线性回归,其得到的结果是随体育锻炼时间的不断增加,学业成绩呈显著线性增长的规律[17],然而青少年花在体育锻炼上的时间与学业成绩的真实关系可能是非线性的,可能存在某个特定的有效时间量度,或最佳时间量度,而普通线性回归无法准确勾绘出这一重要的量效关系。因此不断探索应用新方法进一步探讨体育锻炼与学业成绩的量效关系显得至关重要。Hansen[19]提出的门槛回归模型可以根据数据本身的特点来内生地划分区间,进而分析当一个变量达到特定的数值后,是否会引起另一个变量发生突然转向其他发展形式的结构突变现象,即门槛效应。该模型已广泛应用于经济学、社会学、管理学等社会科学实证研究中。本研究将采用大样本经验数据,从时间成本角度出发,应用门槛回归模型实证分析青少年平均每天课外体育锻炼时间与学业成绩间是否存在显著的门槛效应,以及这一效应关系的变化规律,以期为推动青少年文化学习和体育锻炼协调发展提供理论与实践参考。

1 数据、变量与方法

1.1 数据

研究数据来源于中国教育追踪调查(China Education Panel Survey,CEPS)2013—2014年基线调查数据。该调查是中国人民大学中国调查与数据中心设计与实施的,具有全国代表性的大型追踪调查项目。该调查以初中一年级(7年级)和初中三年级(9年级)两个同期群为调查起点,以人口平均受教育水平和流动人口比例为分层变量,从全国随机抽取28个县级单位(县、区、市)作为调查点,涉及全国范围内的112所学校、438个班级,被抽中班级的学生全体入样,基线调查共调查了约2万个样本。CEPS数据库中涉及学生的语文、数学、英语3科学业成绩,认知能力,课外时间分配(包括用于体育锻炼、完成学校布置的家庭作业、完成家长布置的额外作业、参加学业相关辅导班、看课外书、上网打游戏、做家务、看电视的时间)情况,能够有效回答本研究的核心问题。根据研究需要,本研究在剔除上述核心变量为缺失值的样本后,获得有效样本16 928份。

1.2 变量

1)因变量:学业成绩。CEPS数据中收集了样本学生的语文、数学、英语期中考试成绩,并进行了标准化处理。本研究将语文、数学、英语3科标准化成绩的平均成绩作为因变量,学业成绩变量为连续变量。

2)自变量:由于本研究基于学生的时间成本与精力角度分析体育锻炼对学业成绩的影响,因此分析中必須同时关注其他各项课外时间分配与学业成绩的关系,尤其是那些花在与学业内容相关的课外学习时间对学业成绩的影响,本研究也正是从不同课外时间分配与学业成绩的关系中,探讨体育锻炼对学业成绩的影响。CEPS数据库中记录了学生周一到周五平均每天的课外活动时间安排和周末平均每天的课外活动时间安排,其中课外活动时间安排数据分别包含了体育锻炼时间、家庭作业时间、额外作业时间、参加学业相关辅导班时间、看课外书时间、上网游戏时间、做家务时间、看电视时间。本研究据此分别获取了以上相应课外活动的时间变量,数据为学生平均每天相应课外活动的时间量,其计算公式为:相应课外活动时间=(周一到周五平均每天相应课外活动时间×5+周末平均每天相应课外活动时间×2)÷7。所有时间变量均为连续变量,考虑到样本数据中时间变量均存在少量过大极值,为了避免极值影响,本研究对所有时间变量99%分位数以上的观测值进行了缩尾处理。

认知能力与学业成绩高度相关,研究体育锻炼是否影响学业成绩必须同时考虑认知能力的作用。CEPS数据中提供了经处理并可直接使用的认知能力变量,其数据为认知能力测试标准化得分(使用3PL模型获得),认知能力变量为连续变量。

3)门槛变量:本研究将体育锻炼时间变量作为门槛变量,分析体育锻炼时间对学业成绩影响的门槛效应,体育锻炼时间同时也作为自变量纳入模型分析。

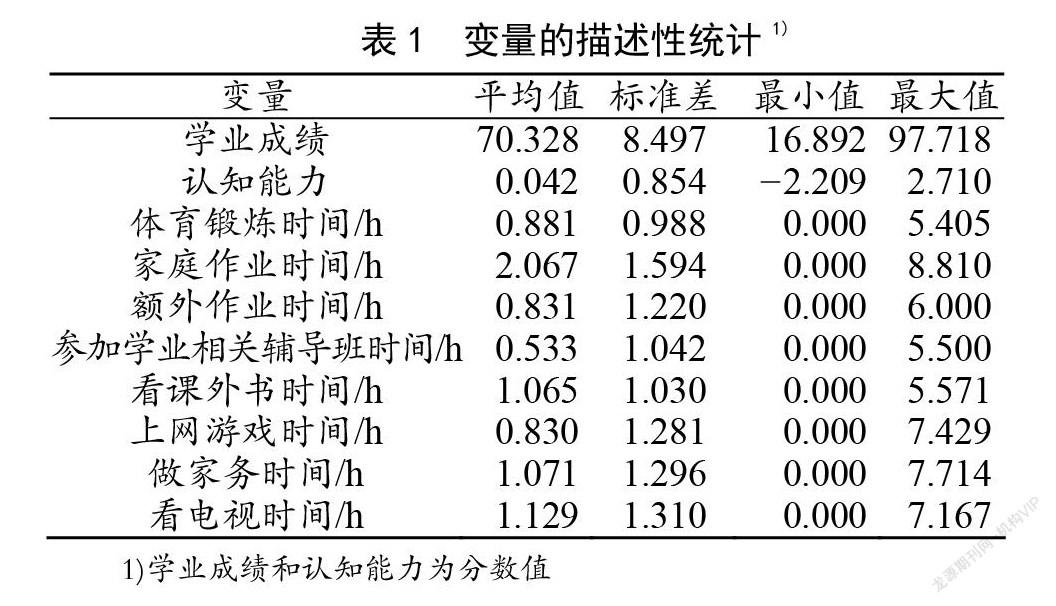

表1为本研究所涉变量的描述性统计。

1)学业成绩和认知能力为分数值

1.3 方法

根据前面的理论分析,课外体育锻炼时间与学业成绩间可能呈现出非线性关系,表现出区间效应,并存在效应变化的门槛值。为了避免人为划分区间带来的偏误,本研究采用Hansen[19]提出的门槛模型,根据数据本身的特点内生地划分区间,进而研究不同课外体育锻炼时间与学业成绩之间的关系。具体模型设定如下。

1)单一门槛回归模型:

学业成绩

2)双重门槛回归模型:

学业成绩

3)三重门槛回归模型:

学业成绩

其中,Z表示门槛变量,本研究以体育锻炼时间为门槛变量;元素 , , 是门槛变量对应的门槛值,样本根据门槛变量及门槛值的大小关系分别分为2个区制、3个区制和4个区制; (?=2,3,4,5)是区分不同区制的标志,用来衡量不同门槛值对学业成绩的影响;X是包含门槛变量在内的所有自变量,I(?)是示性函数,当满足条件时,I(?)=1,否则I(?)=0。u是随机扰动项。

2 结果与分析

2.1 门槛效应检验结果

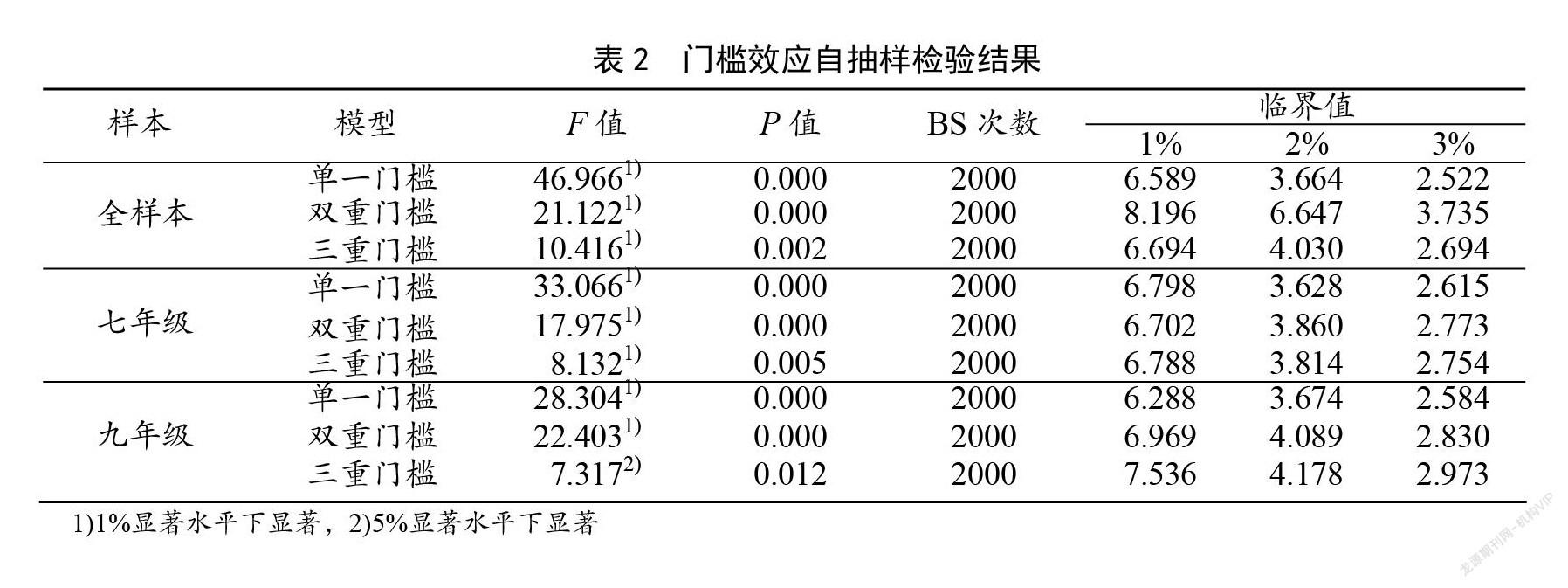

采用门槛回归模型来深入分析课外体育锻炼对学业成绩作用的量效关系,必须首先进行门槛效应检验,检验平均每天课外体育锻炼时间与学业成绩间是否存在门槛和门槛的个数,并由此确定模型的形式。本研究分别采用全样本、七年级样本,九年级样本,依次对不存在门槛、1个门槛、2个门槛和3个门槛进行门槛模型假设检验,假设检验中采用“自抽样法”(Bootstrap)反复抽样2 000次,得到门槛效应自抽样检验结果见表2。

1)1%显著水平下显著,2)5%显著水平下显著

由表2可见,全样本、七年级样本,九年级样本的单一门槛、双重门槛和三重门槛效应都非常显著,相应的自抽样P值均反映了模型具有显著统计效应。该检验结果证实了平均每天课外体育锻炼时间与学业成绩间的作用关系是非线性的,存在显著的门槛效应,且存在3个显著的门槛值,即当青少年平均每天体育锻炼时间分别达到这3个门槛值时,课外体育锻炼对学业成绩的作用效应将发生显著变化。接下来本研究将基于三重门槛模型进行深入分析。

2.2 门槛值估计结果

表3是不同样本群体的3个门槛估计值和相应的95%置信区间。从全样本数据来看,课外体育锻炼时间量对学业成绩影响存在的3个门槛值,分别是0.57 h(G1)、0.88 h(G2)、1.46 h(G3)。七年級样本存在的3个门槛值,分别是0.95 h(G1)、2 h(G2)、3.71 h(G3)。九年级样本存在的3个门槛值,分别是0.41 h(G1)、0.71 h(G2)、1.43 h(G3)。各样本群体门槛值估计结果见表3。

门槛值是引起课外体育锻炼对学业成绩效应变化的临界值,根据表3的门槛值估计结果,可将平均每天课外体育锻炼时间划分为4个区间:体育锻炼时间

2.3 门槛模型回归结果与分析

为进一步分析平均每天不同区间量度课外体育锻炼时间与学业成绩之间的效应关系,本研究采用“门槛效应”模型进行回归分析。

全样本回归结果显示对学业成绩产生显著正向影响的变量有认知能力、家庭作业时间、额外作业时间、看课外书时间、体育锻炼时间;产生显著负向影响的变量有参加学业相关辅导班时间、上网游戏时间、做家务时间;看电视时间对学业成绩无显著性影响。对七年级学生学业成绩产生显著正向影响的变量有认知能力、家庭作业时间、看课外书时间、体育锻炼时间;产生显著负向影响的变量有参加学业相关辅导班时间、上网游戏时间、做家务时间;额外作业时间和看电视时间对学业成绩无显著性影响。对九年级学生学业成绩产生显著正向影响的变量有认知能力、家庭作业时间、额外作业时间、体育锻炼时间;产生显著负向影响的变量有参加学业相关辅导班时间、上网游戏时间、做家务时间;看课外书时间和看电视时间对学业成绩无显著性影响(见表4)。

1)括弧内为标准误,2)1%显著水平下显著,3)5%显著水平下显著,4)10%显著水平下显著

结果表明,课外时间里通过完成学校布置的家庭作业,以及家长额外增加作业进行适度的学业训练,对学业成绩提高至关重要。同时书籍是知识的载体,多看课外书可以丰富学生知识面,对学业成绩提高具有显著效果。体育锻炼缓解学习压力、调节身心健康、改善神经功能、提高学习能力,进而对学生学业成绩的提高具有显著促进效应。而参与课外学业辅导班加重了学生学业压力,阻碍学生学习能力的发展,反而对学业成绩具有显著的负效应。上网游戏会成瘾,使学生情绪低落,对学习失去兴趣,进而对学业成绩提高起显著负向作用。家务劳动时间越多学生学业成绩越低,可见过多的家务劳动占用了学生提高学业成绩应该付诸的有效活动时间,进而对学业成绩提高起负面影响。看电视影响学生视力,且看电视对学业成绩提高既没有显著正效应也没有显著负效应,因此有必要适度限制看电视时间。可见尽可能地把课外活动时间合理分配到完成学校布置的家庭作业、根据孩子实际情况适度布置额外作业、看课外书、积极参与体育锻炼是提高学业成绩的有效手段,其中家庭作业和体育锻炼对学业成绩的促进作用均独立显著,因此家长在安排孩子课外活动时间时,如能合理安排并重点抓好家庭作业和体育锻炼两项活动,将对青少年的学业成绩提高产生最佳效益。

1)课外体育锻炼与课外学业训练之间并不冲突。

对比七年级学生和九年级学生可见,额外作业对七年级学生学业成绩提高没有显著效果,而对九年级学生学业成绩提高效果显著;看课外书的效应正好相反,看课外书对九年级学生学业成绩提高没有显著效果,而对七年级学生学业成绩提高效果显著。考虑到我国教育体制原因,九年级学生面临升学考试,更需要加强学业训练,因此,该结果反射出高强度的课外学业训练,对学业成绩提高的效果比看课外书更佳明显。但无论对哪一年级学生而言,体育锻炼对学业成绩的促进作用均显著。无论全样本、七年级样本还是九年级样本,体育锻炼和家庭作业均同时显著提高学业成绩,可见家长、老师、教育管理人员所担心的体育锻炼挤占学业练习时间,进而耽误学业的思想需要重新审视。课外体育锻炼和课外学业训练之间并不冲突,它们对学业成绩提高的效应是分别独立显著的,既不能忽略课外学业训练的作用,也不能忽略课外体育锻炼的作用。

2)体育锻炼对学业成绩影响的倒U型趋势。

图1是平均每天课外体育锻炼时间对学业成绩影响的趋势。结合表4和图1,可见体育锻炼具有促进学业成绩提高的作用,但这一作用关系并不是线性的,存在显著门槛效应。课外体育锻炼时间与学业成绩的非线性关系表现出倒U型趋势,即平均每天课外体育锻炼时间对学业成绩的影响关系,表现出随体育锻炼时间增加学业成绩先是显著提高,超过某一门槛值的时间量后,随体育锻炼时间增加学业成绩开始显著降低。

3)促进学业成绩的最佳课外体育锻炼时间量。

根据表4和图1,全样本数据回归结果显示平均每天课外体育锻炼时间与学业成绩的关系:在门槛值G1(0.57 h)以内,随体育锻炼时间的增加学业成绩快速提高;在门槛值G1(0.57 h)到G2(0.88 h)之间,随体育锻炼时间的增加学业成绩继续提高,但提高幅度降低;在门槛值G2(0.88 h)到G3(1.46 h)之间,随体育锻炼时间的增加学业成绩继续提高,但提高幅度进一步降低;在门槛值G3(1.46 h)左右,学业成绩达到最大值;超过门槛值G3(1.43 h)后,随体育锻炼时间增加,学业成绩开始缓慢降低。

对于七年级学生,平均每天课外体育锻炼时间与学业成绩的关系:在门槛值G1(0.41 h)以内,随体育锻炼时间的增加学业成绩快速提高;在门槛值G1(0.41 h)到G2(0.71 h)之间,随体育锻炼时间的增加学业成绩继续提高,但提高幅度降低;在门槛值G2(0.71 h)到G3(1.43 h)之间,随体育锻炼时间的增加学业成绩继续提高,但提高幅度进一步降低;在门槛值G3(1.43 h)左右,学业成绩达到最大值;超过门槛值G3(1.43 h)后,随体育锻炼时间增加,学业成绩开始缓慢降低。

对于九年级学生,平均每天课外体育锻炼时间与学业成绩的关系:在门槛值G1(0.41 h)以内,随体育锻炼时间的增加学业成绩快速提高;在门槛值G1(0.41 h)到G2(0.71 h)之间,随体育锻炼时间的增加学业成绩继续提高,但提高幅度降低;在门槛值G2(0.71 h)到G3(1.43 h)之间,随体育锻炼时间的增加学业成绩继续提高,但提高幅度进一步降低;在门槛值G3(1.43 h)左右,学业成绩达到最大值;超过门槛值G3(1.43 h)后,随体育锻炼时间增加,学业成绩开始缓慢降低。

综上所述,促进学业成绩的最佳课外体育锻炼时间量大致为1.4~2.0 h,其中七年级学生保持平均每天2 h左右课外体育锻炼收益最高,九年级学生保持平均每天1.4 h左右课外体育锻炼收益最高,而过多的课外体育锻炼对学业成绩起负向作用。

4)学习负担越重越需要适宜的课外体育锻炼。

结合表4和图1的结果,体育锻炼对学业成绩的影响上,七年级学生和九年级学生具有显著差异,在作用的强度上,体育锻炼对九年级学生学业成绩的正向促进作用更强,提升幅度更大;而在作用的时间上,七年级学生正向作用的体育锻炼时间(2 h)比九年级学生正向作用的体育锻炼时间(1.43 h)更长,说明体育锻炼对促进九年级学生学业成绩提高的效率更高,但作用的时间量度相对较小。这更加证实学业压力越大,学习负担越重,越需要进行适度的体育锻炼,适度课外体育锻炼对学业压力大的青少年学业成绩具有显著大幅度提高效应。

3 讨论

在体育锻炼与学业成绩关系的研究中,大量集中在证实体育锻炼具有促进学业成绩的作用,相关研究也肯定了体育锻炼能有效促进学业成绩,但这似乎并未能有效促进青少年释放更多学业训练时间来进行体育锻炼。毕竟体育锻炼促进学业成绩的作用是间接的,相较于学业训练,体育锻炼对学业成绩提高的作用很容易被大众忽略,大众支持青少年参与体育锻炼更多的目的可能不是提高学业,而是为了身心健康或是其他方面的收益。因此,研究需要换一个视角看待问题,青少年将有限的时间和精力花在体育锻炼上是否“耽误”学业,可能才是大众关心的核心问题。对这一问题的回答将有利于理清体育锻炼与学业成绩的辨证关系,能更有效为推动文化学习与体育锻炼的协调发展提供理论与政策建议。

就体育锻炼是否耽误学业成绩而言,本研究证实合理时间量度的体育锻炼促进学业成绩,过多花费时间在体育锻炼上的确会耽误学业。众多家长、“主科”老师,甚至教育管理工作人员关于体育锻炼占用了“主科”学习时间进而耽误学业的认识也并非完全没有道理。因此,必须辩证地看待体育锻炼对学业成绩的作用,在肯定体育锻炼有利于学业成绩提高的同时,还必须承认过多的体育锻炼的确耽误了学业的客观事实。承认过多的体育锻炼耽误学业并不是否认体育锻炼对促进学业成绩的重要作用,而是要更加准确把握体育锻炼的这一作用,尤其是把握适度体育锻炼的量度问题。

大众对体育锻炼耽误学业的担忧无外乎是担心体育锻炼会挤占学业训练时间,进而耽误学业。对这一担忧的回答实际上涉及两方面问题的讨论,一方面,参与体育锻炼一定挤占学业训练时间吗?本研究结果显示青少年课外活动时间的利用差异相对较大,除了用在正常家庭作业性质的学业训练、体育锻炼、看课外书等显著促进学业成绩的活动中,还有大量的时间用在看电视、上网游戏等其他对学业成绩没有促进作用甚至起负作用的活动中。因此安排体育锻炼不一定非要挤占正常的学业训练时间,大众关心的焦点应该是如何合理分配课外时间,而不是课外体育锻炼是否耽误了学业。二是过度控制体育锻炼进行高强度学业训练就一定提高学业成绩吗?本研究结果显示参加课外学业辅导班这样过度高强度的额外学业训练并不利于学业成绩提高,反而对学业成绩具有显著的负效应,而适度的体育锻炼对学生学业成绩的提高具有显著促进效应。显然,过度体育锻炼和过度学业训练对学业成绩都是不利的,体育锻炼时间与学业训练时间的合理安排均至关重要。

本研究采用的门槛回归模型相较于以往基于大样本数据的相关研究中采用的二分变量Logit回归和普通线性回归模型,能更准确把握体育锻炼与学业成绩的量效关系。例如,线性回归模型分析获得的结果是随体育锻炼时间增加学业成绩线性提高,而本研究证实了体育锻炼与学业成绩的关系是非线性的,呈现出倒U型趋势。但本研究未对不同群体进行异质性分析,未能提出针对不同群体的差异化建议,这是本研究的不足之处,也是今后研究需要进步探讨的方向。另外,值得注意的是本研究中平均每天课外体育锻炼时间=(周一到周五平均每天相应课外活动时间×5+周末平均每天相应课外活动时间×2)÷7,即青少年一周总的课外体育锻炼时间的平均值。因此研究提出的提高学业成绩所需平均每天课外体育锻炼时间的最佳量度建议值,也相应不是必须平均分布到每天,也可能是一周锻炼了2次、3次或其他次数。也就是说受数据结构限制,本研究只考虑了周锻炼时间的日平均值,未考虑锻炼频率,这也是本研究的不足之处。鉴于体育锻炼与学业成绩间非线性关系的客观性,建议今后相关研究广泛采用门槛回归模型或探讨使用其他非線性回归模型对二者的关系问题进行更科学的系统分析,以充分讨论体育锻炼与学业成绩的辩证关系。

参考文献:

[1] 胡鹏辉,余富强. 中学生体育锻炼影响因素研究——基于CEPS(2014—2015)数据的多层模型[J]. 体育科学,2019,39(1):76-84.

[2] 范卉颖,唐炎,张加林. 城市初中生课外身体活动水平及影响因素探究[J]. 体育学刊,2020,27(5):109-116.

[3] CHADDOCK-HEYMAN L,ERICKSON K I,Voss M W,et al. The effects of physical activity on functional MRI activation associated with cognitive control in children:A randomized controlled intervention[J]. Frontiers in Human Neuroscience,2013,7(72):1-13.

[4] 黃涛,徐波. BDNF介导运动对脑高级功能——学习记忆能力的促进作用[J]. 体育科学,2006,26(9):82-85.

[5] 陈爱国,颜军,赵峰. 体育与国民素质提升:来自脑科学的新证据[J]. 华东师范大学学报(教育科学版),2013,31(2):63-68.

[6] 约翰·瑞迪. 运动改造大脑[M]. 杭州:浙江人民出版社,2013.

[7] 全明辉,陈佩杰. 体力活动对认知能力影响及其机制研究进展[J]. 体育科学,2014,34(9):56-65.

[8] 蒋长好,阎守扶,王守恒. 身体活动促进脑的执行功能:行为、脑电和核磁共振研究[J]. 中国运动医学杂志,2012,31(7):636-641.

[9] CHADDOCK-HEYMAN L,HILLMAN C H,Cohen N J,et al. The importance of physical activity and aerobic fitness for cognitive control and memory in children[J]. Monographs of The Society for Research in Child Development,2014,79(4):25-50.

[10] 赵格睿,鞠冬,马力. 体育运动量对高一学生自我效能、学业情绪及学习成绩的影响研究[J]. 教育科学研究,2019(7):61-65.

[11] 詹逸思,张羽,梁哲. 中小学学生体质量与学业表现相关关系——基于陕西省某市中小学学生的数据[J]. 体育学刊,2015,22(6):122-127.

[12] 梁哲,张羽. 中小学生身体形态、心肺功能与学业成绩的关系——基于新旧国家体质健康标准的分析[J]. 体育与科学,2016,37(5):89-97.

[13] 温煦,张莹,周鲁,等. 体质健康对青少年学业成绩影响及其作用机制——来自纵向研究的证据[J]. 北京体育大学学报,2018,41(7):70-76.

[14] 梁哲,李曼丽. 青少年儿童体质健康促进与学业表现研究进展[J]. 体育学刊,2020,27(3):96-102.

[15] 傅建,刘思良. 不同时间中-大强度体育锻炼对初中生学习自控力及学业成绩影响的实验研究[J]. 体育与科学,2018,39(1):114-120.

[16] BOOTH J N,LEARY S D,Ness A R,et al. Associations between objectively measured physical activity and academic attainment in adolescents from a UK cohort[J]. British Journal of Sports Medicine,2014,48(3):265-270.

[17] 方黎明. 体育锻炼对青少年认知能力和学业成绩的影响[J]. 体育科学,2020,40(4):35-41.

[18] 姚琛. 南京市高中生体育锻炼行为与学业成绩的关系[J]. 中国学校卫生,2018,39(6):851-853.

[19] HANSEN B E. Sample splitting and threshold estimation[J]. Econometrica,2000,68(3):575-603.