浙江女子中跑运动员赛前体能训练对运动能力的影响

郑小倩

(浙江大学教育学院体育系 浙江杭州 310058)

我国中长跑项目的发展可以追溯到20 世纪初。伴随着我国经济的发展及国家对体育事业投入大量的资源,我国运动训练的技术得到迅速发展,中长跑训练法也逐渐向综合、多元化的模式发展。中跑800m、1500m是中长跑距离最短的2个项目,从体能需求的角度来看,中跑的特征主要体现在有氧和无氧双重供能方面,它是田径径赛项目中对速度耐力要求最高的项目,中跑运动员需具备良好的体能储备[1]。

浙江女子中跑队在2015—2017年取得了辉煌的成绩,在各类比赛中多次取得了800m 和1500m 冠军,而后由于受伤病和体能等情况困扰,浙江中跑队员成绩下滑明显。为了备战2021 年全国田径锦标赛,浙江训科医团队以“冠军模型”为指导,通过对浙江运动员体能训练、机能水平、运动能力等方面进行全方位监控,据此发现问题,寻找差距,制订个性化的训练方案,进而恶补短板,全面提升浙江运动员的竞技能力[1-4]。

1 研究对象

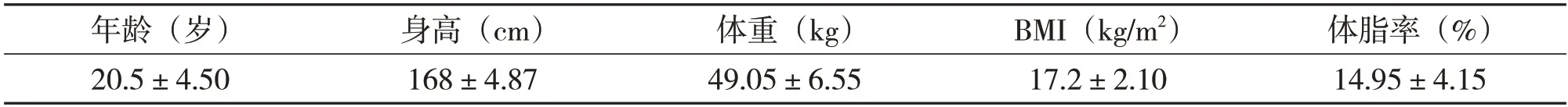

该文以浙江女子中跑运动员赛前体能训练对运动能力的影响为研究对象,以浙江省7 名女子中跑运动员为调查对象,受试者均为国家二级以上运动员(见表1)。

表1 受试者基本资料摘要表

2 研究方法

2.1 文献资料法

通过知网、万方等网络数据库对相关文献资料进行检索查阅并深入分析,为该研究制订女子中跑运动员体能训练计划及训练手段提供理论依据。收集浙江省体工队女子中跑项目训练科研总结数据,并对相关信息进行分类整理与分析,总结浙江省女子中跑运动员在体能方面的共性特征与个性特征,为制订和评价体能训练计划提供客观依据。

2.2 实验法

根据文献研究结果及个人训练实践经验,设计女子中跑运动员体能训练计划(赛前3个月),根据训练计划,分别于第1周、第4周、第9周、第12周收集运动员的体能、生理生化相关指标测验结果,并进行对比。动态分析7名运动员不同阶段体能评价指标、机能指标。

2.2.1 生化指标及测量设备

通过红细胞(RBC)、血红蛋白(Hb)、红细胞压积(Hct)、血尿素(BUN)、血清肌酸激酶(CK)、睾酮(T)、皮质醇(C)六项测试指标观察受试者身体机能状态。其中,Hb常与RBC、Hct共同反映运动员的营养状况和机能状态。BUN 与运动负荷量关系密切。血清中CK 活性的变化能反映肌细胞对运动训练的适应程度。运动和应激时,C 增加,表示对运动强度和量的适应。T 能引起人体神经系统产生适应性,对提高肌肉爆发力有重要的作用,是人体运动能力的重要标志。

生化指标测量仪器有西门子全血分析仪(RBC、Hb、Hct)、西门子生化分析仪(BUN、CK)、西门子自动化学发光分析仪(T、C)。

2.2.2 有氧能力测试方法及方案

实验采用递增负荷跑台运动(MetaLyzer 3B-R2,Cortex,Germany)测试受试者有氧能力,仪器有心肺功能仪、跑台等组成。所有受试者在正式测试前一天无大强度的运动和训练,保持较好的运动状态。在测试过程中,观察和记录受试者的心率、呼吸商、RPE 量表等,确保受试者测试过程安全且达到VO2max。实验方案以6km/h 速度热身2min 后,起始速度为7km/h,持续时间1.5min,之后每1.5min增加1km/h速度,直到10km/h时增加1%的坡度,到最高坡度为5%。

2.2.3 无氧能力测试方法及方案

实验采用Wingate 无氧功率测试法测试受试者无氧能力,仪器有Monark894E功率自行车、心率表、秒表等。实验方案以心率150~160 次/min 的强度,进行2~4min 准备活动,在短暂休息3~5min 后,进行正式实验30s最快速度踏骑自行车,记录30s的功率变化。

3 研究结果

3.1 研究对象分析

中跑项目是集有氧能力、无氧能力及专项速度耐力能力为一体的项目[5]。一般根据运动员个体特点及比赛方式将运动员分为能力型运动员和速度型运动员。能力型运动员特点为有氧能力及速度耐力能力水平较高,速度水平及变速能力有所欠缺;速度型运动员多为无氧能力水平出色,而快速耐力能力及有氧能力水平相较弱势。此次7名运动员分属于能力型和速度型,但其体能在有氧、无氧和专项能力等方面仍有较大上升空间。因此,7名运动员的体能训练内容均围绕有氧、无氧和专项能力三方面展开,合理开展训练监控[6,7],同时根据训练目的和个人能力特征、机体情况调整其负荷量及强度。

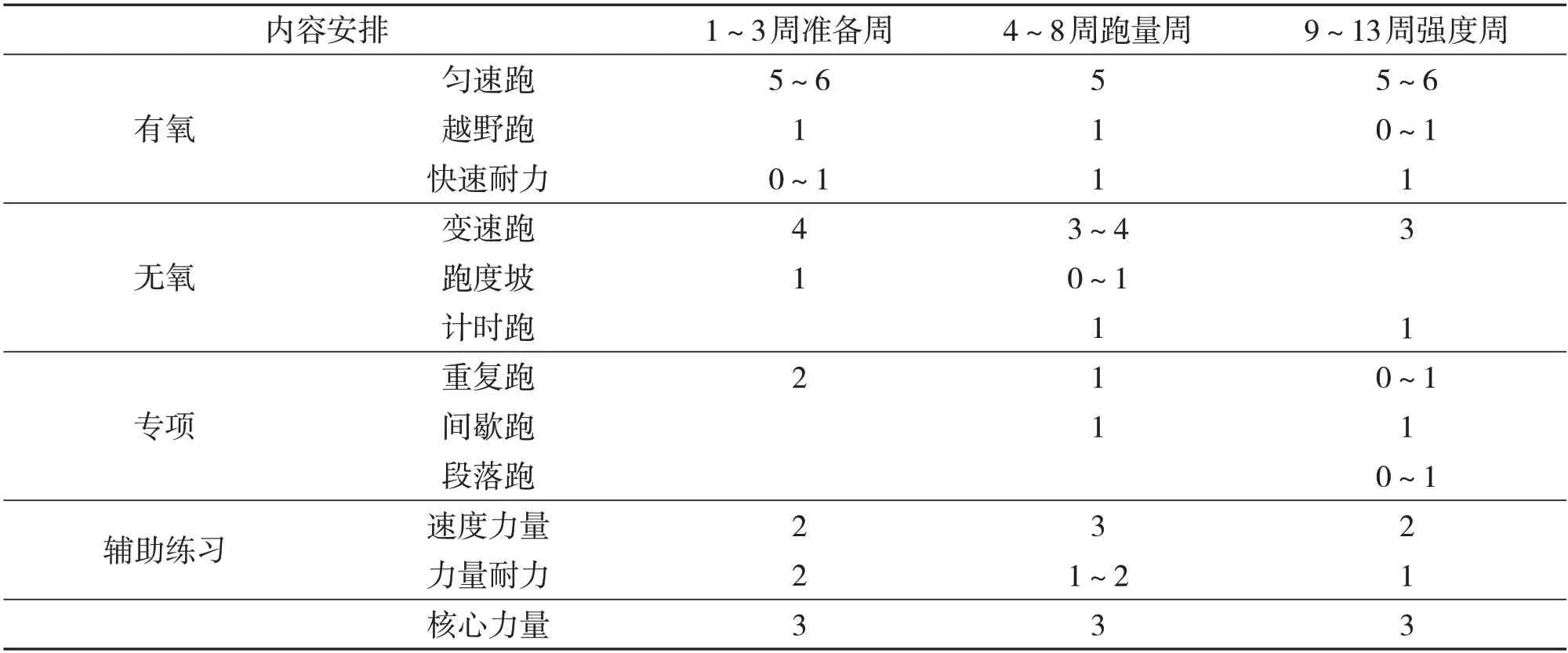

3.2 运动员体能训练内容设计

中跑运动员的体能训练主要以有氧能力、无氧能力、专项能力和其他辅体能训练组成[8]。根据研究对象的个人特点、周期理论,制订13周的体能训练计划,分别为准备期、跑量周期和强度周期。准备期3周,负荷为中等量和强度,以适应计划负荷;跑量周期5 周,负荷量大,强度偏低,以有氧训练为主;强度周期5周,耐力负荷量减少,突出强度,专项耐力课强度接近比赛强度,让调查对象逐渐适应比赛时的心肺及肌肉强度。训练方法具体如下。

3.2.1 有氧能力训练方法

有氧耐力是发展中跑专项耐力的基础,在训练设计中,采用心率130~150次/min定距或定时的越野跑、心率140~160 次/min 的匀速跑,发展运动员的一般耐力及快速耐力水平。

3.2.2 无氧能力训练方法

无氧能力是决定中跑竞技成绩的重要因素之一,中跑比赛后程冲刺的变速能力尤为重要,变速能力训练可以在提升运动员基础速度能力的同时,锻炼运动员的变速和速度耐力能力[9,10]。在训练设计中,将采用运动员绝对速度95%以上的短距离计时跑,等距、不等距的短距离变速跑和增加下肢力量及提高加速能力的上下坡跑等方法,发展运动员的肌肉爆发及绝对速度能力,提高肌肉收缩速度和力量。

3.2.3 专项能力训练方法

专项能力是根据专项特点,以提高运动员的心肺功能和机体有氧代谢能力为目的,以大强度的跑速来发展专项水平能力的训练。在训练设计中,采用80%~85%的重复跑、95%以上强度的专项段落跑和强度在80%~85%左右的间歇跑。

3.2.4 辅助体能训练

辅助体能训练与专项结合,从协调、柔韧、平衡、稳定、核心等方面进行练习,全面提高身体素质,使神经肌肉骨骼系统更适应竞技比赛要求。在训练设计时,采用以杠铃练习、自重练习、跳跃练习等方式,提高运动员肌肉收缩及以爆发力为主的速度力量练习;以连续轻负重、跑跳等训练提高以肌肉耐酸能力为主的力量耐力练习;以及采用各类辅助器材进行的自重、阻力训练以提高以肌肉关节稳定性为主的核心稳定训练。体能训练周期训练设计安排,如表2所示。

表2 体能训练安排(次/周)

3.3 研究对象生化指标测试结果及其变化

血液机能指标能很好地反映运动员的身体状况,运动时人体的一系列生理、生化变化是机体对所承受运动负荷的客观反映,即机体对运动训练的应激能力。在运动训练中,合理运用生化手段来检查与评定运动员的机能状态,对实施医务监督、控制训练负荷、判断及防止运动疲劳和运动损伤的发生、有效挖掘人体运动潜力、提高竞技能力等均具有十分重要的意义,并已成为科学化训练的重要环节[11]。总体来看,运动员在赛前训练过程中各生理指标的均值基本稳定,其中第三次测试CK、BUN 水平和第一次相比显著升高,这与训练强度密切有关,但该值仍在正常范围,说明经过休息,运动员基本能恢复。T、Hb、RBC有波动,在训练强度较高的阶段,Hb、T有所下降,到赛前略有增长,但增长不显著,说明运动员对运动负荷逐步适应、机能状态逐步改善、运动能力逐步提高的表现,也提示教练员可维持或适当提高训练负荷。

表3 运动员部分生化指标的变化(±s)

表3 运动员部分生化指标的变化(±s)

*表示与第一次测试相比,P<0.05;**表示与第一次测试相比,P<0.01。

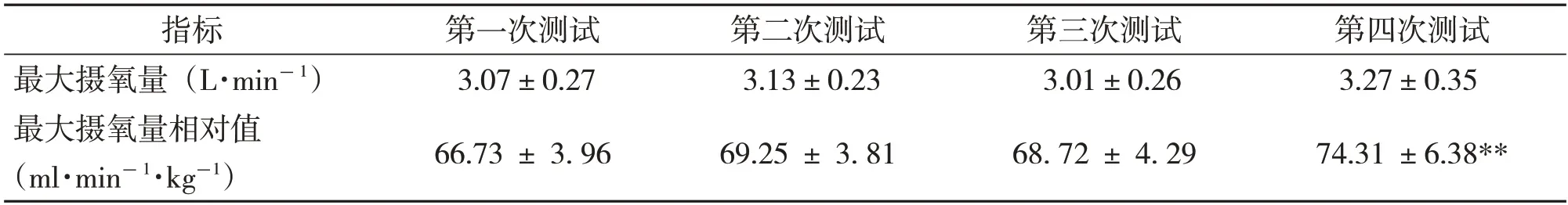

3.4 研究对象有氧能力测试结果及变化

最大摄氧量是反映人体有氧运动能力的重要指标。最大摄氧量增加是运动员有氧运动能力提升的表现,最大摄氧量水平和中长跑运动能力显著相关[12,13],跑台测试结果显示,在第三次测试时,由于运动员体重下降,出现了最大摄氧量略下降,而最大摄氧量相对值比第一次测试提高的情况,赛前第四次测试,队员最大摄氧量相对值水平提高明显。总体来说,赛前3 个月训练,运动员有氧能力显著提高。

从以上情况来看,最大摄氧量的变化和训练手段密切相关,在第一阶段准备周期阶段,训练量大而强度较低,显示第二次测试结果数值上升。而第二阶段跑量为主,运动员体重下降明显,且结合机能情况来看,当时运动员存在睾酮和血红蛋白偏低的情况,所以第三次测试显示,运动员有氧能力有所下降,这与训练目的有所违背,在此基础上对计划做了调整,防止机能进一步下降。由此,在第四次测试(赛前)时,运动员有氧能力达到了最佳的水平。

该研究考虑到浙江省女子中跑运动员的有氧基础较为薄弱,提高了体能训练中有氧训练比例,通过13周的赛前训练,有氧能力有大显著提高。

3.5 研究对象无氧能力测试结果及变化

无氧能力的高低直接关系到中跑运动员冲刺能力和加速能力[14]。Wingate无氧功率车测试结果显示,前三周准备期训练负荷低,第二次测试时出现无氧能力峰功率、平均功率下降,最低功率上升,同时由于体重小幅度下降,相对峰功率略有上升,相对平均功率下降,相对最低功率上升;第三次测试结果显示,在5 周跑量训练后,峰功率、最低功率略有上升,平均功率下降;第四次测试结果显示,经过强度周期,运动员负荷强度提升,峰功率、平均功率、最低功率提高,相对峰功率、相对平均功率显著性提高。

现代研究理论认为,目前中跑运动中有氧、无氧的比例发生变化,中距离跑的有氧比例缩小,无氧占主要地位[15],因此无氧能力的训练和强化尤为重要。有研究对近几年国内外优秀中跑运动员在比赛中的无氧供能比例进行研究,发现国内优秀运动员无氧供能比例远低于国外优秀选手,这也从一个方面解释了目前国内选手和国际顶尖选手拉开差距的原因[16]。

从此次赛前训练结果来看,经过13 周的体能专项训练,运动员无氧能力有所提高,从一定程度上为比赛做好了准备。

4 结语

中跑项目赛前体能训练强度和训练量合理,运动员身体机能状态相对稳定,为比赛奠定了生理学基础。

表4 运动员有氧能力测试结果及变化(±s)

表4 运动员有氧能力测试结果及变化(±s)

*表示与第一次测试相比,P<0.05;**表示与第一次测试相比,P<0.01。

表5 运动员无氧能力测试结果及变化(±s)

表5 运动员无氧能力测试结果及变化(±s)

*表示与第一次测试相比,P<0.05;**表示与第一次测试相比,P<0.01。

中跑项目赛前体能训练应注重一般体能与专项体能的平衡发展,并根据科学化测试结果调整体能负荷量及强度。

中跑项目赛前体能训练能有效发展运动员的有氧能力和无氧能力。