史前绿松石镶嵌工艺的起源和发展

刘文强

我国先民对于绿松石的利用由来已久。在早至距今八千年左右裴李岗文化的多个遗址中,就出土了不少绿松石材质的遗物①。在其后的仰韶文化中,绿松石遗物的分布更加广泛②。但我国早期的绿松石遗物多为带有钻孔的珠、管、坠等一种原材料简单制作的工艺饰品,未有更复杂的多种原材料复合加工工艺③。及至大汶口文化晚期,绿松石开始被特意磨制成特定形状并镶嵌于其他材质的物品之上,开启了绿松石作为一种装饰品镶嵌于其他物品的先河。绿松石的镶嵌工艺以嵌孔开端,西传至晋南后也逐渐发展出了更加复杂的嵌面工艺。

一、起源

我国的绿松石嵌孔技术最先出现于大汶口文化晚期的海岱地区。

在泰安大汶口遗址晚期墓葬M4中出土有一件骨雕筒(M4:10),其上下与中间各有三组横弦纹,弦纹间的两圈凹槽中部各钻有一圈穿孔,上下两层穿孔中现有五孔嵌有等大等厚的圆片状绿松石(图1)④,整器高7.7厘米,所嵌绿松石直径0.4~0.5厘米,整体造型十分精美。类似的遗物亦见于邹县野店遗址⑤。

图1:大汶口M4:10镶嵌绿松石骨雕筒

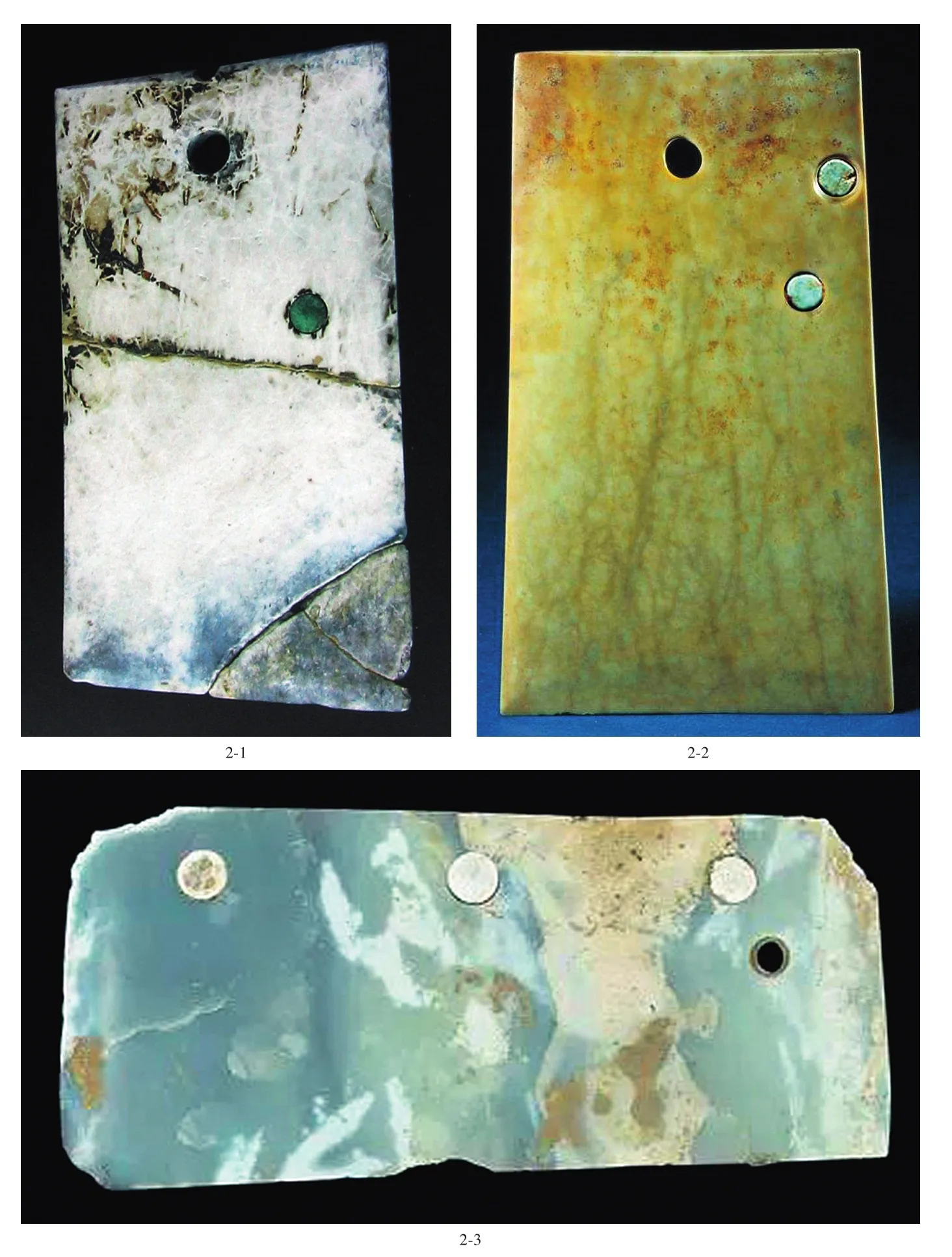

在五莲丹土遗址中出土有一件侧孔玉钺,玉钺一侧中部的侧孔内亦镶嵌有等大等厚的圆片形绿松石颗粒(图2-1),玉钺长30.8厘米、宽18厘米、厚0.3厘米,侧孔所嵌绿松石直径0.9~1厘米⑥。

图2:海岱地区出土的绿松石(玉石)嵌孔玉器

日照两城镇遗址出土有一件侧孔玉钺,在其一侧上部基本等大的两个侧孔内,原均各嵌有绿松石圆片(图2-2)⑦,与丹土遗址绿松石嵌侧孔玉钺的形制及工艺方法基本一致。玉钺长27厘米、宽16厘米、厚1厘米,侧孔孔径0.7~0.8厘米⑧。

章丘焦家遗址近年于墓葬M152中出土有玉片嵌孔玉刀一件。此件玉刀形制颇为特殊,在其近背部有着基本等大的三个穿孔,而在其一端的近中部又有着一个小一些的钻孔,且近背部的三个横向穿孔均用等大等厚的圆形玉片进行了填补(图2-3)。玉刀长21.4厘米、宽9~10厘米、厚0.4厘米,近背部孔内所嵌玉片直径1.2~1.3厘米⑨。

上述海岱地区出土的绿松石(玉石)镶嵌遗物,其中大汶口遗址出土镶嵌绿松石骨雕筒的M4被归于大汶口墓地晚期墓葬⑩,亦属于大汶口文化的晚期,绝对年代约在距今5000~4600年之间⑪。丹土遗址绿松石嵌侧孔玉钺及焦家遗址的玉刀也都属于大汶口文化晚期遗物,其中焦家遗址墓葬出土的人骨目前已进行过多次的碳十四年代测定,其年代数据集中在公元前2933~公元前2474年之间⑫。两城镇嵌侧孔玉钺则被燕生东等先生归为龙山文化中期遗物⑬。

综上,海岱地区绿松石(玉石)镶嵌遗物的最早年代当在距今5000年左右。尽管在其之前,我国辽西牛河梁遗址发现的红山女神像已经有了用玉石置于眼眶内作为眼珠的做法⑭,但其更多的是作为一种装饰表达神圣之意,与海岱地区形成并成为中国传统技艺的严丝合缝的绿松石镶嵌工艺还是有着较大的差别。因此,依目前的考古发现来看,我国的绿松石镶嵌工艺最早当起源于约距今5000年左右大汶口文化晚期的海岱地区。

二、传播和发展

海岱大汶口文化之后,绿松石嵌孔技术亦被传播至中原地区襄汾陶寺、芮城清凉寺等遗址,并有所发展。

陶寺遗址M3168出土有一件玉钺(M3168:10),其侧孔部分均嵌补有形状相同、大小相若且厚度一致的同质料玉石片(图3)⑮,除嵌补用料非绿松石外,镶嵌孔洞的方法以及填补对象均与海岱同类器及其填孔方式几乎完全一致。此件玉钺长16.8厘米、宽7.8~9厘米、厚0.4厘米,上侧孔玉片略呈圆形,直径1.7厘米,下侧孔玉片呈“8”字形,束腰处1.1厘米、最长处2.7厘米⑯。其上方侧孔或因顶部切割而残缺,下方侧孔当为两个穿孔部分重合而形成,形状均不规整,但琢磨而成的嵌补玉片却基本与孔洞严丝合缝,显示出陶寺先民对于各种形状玉片均能轻松驾驭的技术成熟度,以及类似技艺继续发展进步的可能性。

图3:陶寺玉石嵌侧孔玉钺

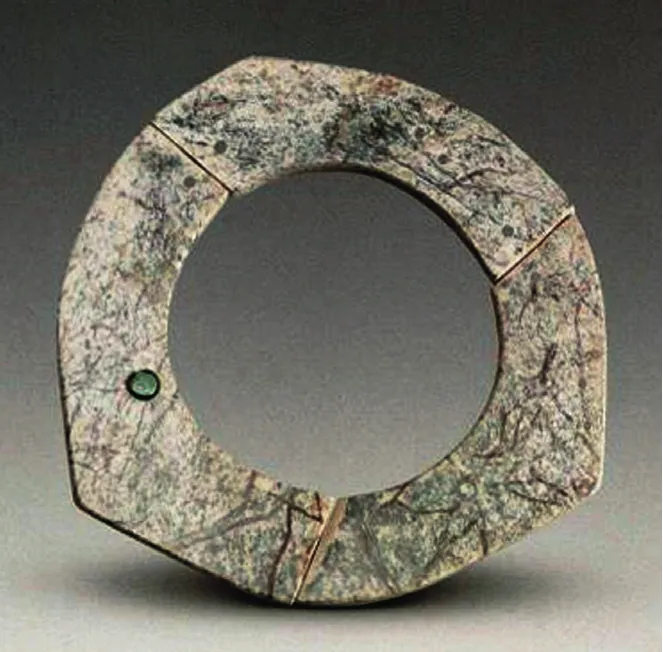

清凉寺遗址M100出土有一件异形联璧(M100:3),此件联璧似璧似环,与牙璧也有几分相像。其由三个玉璜形器联接组成,其中一个玉璜形器的中部位置钻有一个小孔,孔内镶嵌有一颗等大等厚的绿松石颗粒(图4)⑰,当为海岱地区绿松石镶嵌工艺的西传和孑遗。

图4:清凉寺M100绿松石嵌孔联璧

陶寺墓地出土有多件镶嵌有绿松石的骨簪⑱。以其早期墓葬M2023出土的一件为例,此类骨簪的顶部均用黑色胶状物质胶结镶嵌有大小相若、几乎同厚的绿松石小片,观感精致华美(图5)⑲。其绿松石镶嵌方法虽和绿松石嵌孔技术并不完全相同,但也一脉相承。若说此前的绿松石镶嵌工艺遗物除了装饰之外还有补缺以保持器物完整性的功能(如嵌绿松石侧孔钺),从这时开始,绿松石镶嵌工艺已经更加偏向于装饰功用。

图5:陶寺M2023出土嵌绿松石骨簪

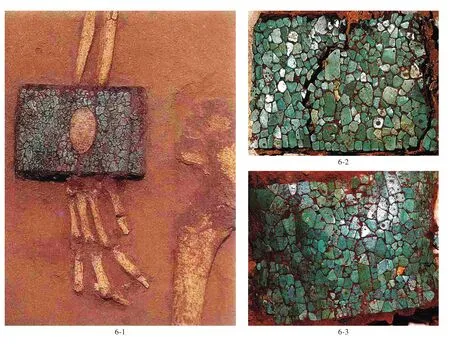

襄汾陶寺及临汾下靳遗址⑳还出土了多件镶嵌有绿松石的腕饰,此类腕饰宽6~10厘米左右,出土时均套于墓主腕部(图6-1),腕饰表面均粘嵌有一层大小不等的绿松石颗粒,这些颗粒最大的长2.3厘米、宽1.3厘米,最小的仅0.1~0.2厘米见方,厚0.03~0.15厘米不等,互相紧靠粘连,严丝合缝。绿松石外表面多经过磨光处理,有些还保留有玻璃光泽(图6-2、图6-3)㉑。此类绿松石颗粒亦是用黑色胶状物质粘嵌在皮革一类的有机质承托体之上,只是下部的承托体在出土时均已不存。

图6:陶寺文化镶嵌绿松石腕饰及其出土情形

绿松石嵌孔技术不仅被晋南地区陶寺等地区继承,亦有着进一步地创新和发展。

晋南地区几个遗址目前发现的绿松石镶嵌工艺遗物中,其中陶寺嵌侧孔玉钺所在的M3168为陶寺墓地晚期墓葬,清凉寺M100为清凉寺墓地三期墓葬㉒,镶嵌绿松石骨簪和腕饰在陶寺墓地的早期和晚期墓葬中均有出土㉓,下靳遗址的镶嵌绿松石腕饰多属于陶寺文化的早期或略晚㉔。综上,晋南地区的绿松石镶嵌工艺遗物最早出现于距今4400~4300年左右的陶寺文化早期,在绝对年代上均不出约距今4400~3900年的年代范围㉕。

除晋南外,海岱地区的龙山文化中亦发现了复杂的绿松石镶嵌工艺。如西朱封大墓玉冠饰及一些墓葬中发现于皮革上的镶嵌绿松石工艺㉖,便和陶寺的相应技术十分相似。因两个遗址年代差别不大,暂无法判定谁影响了谁,但存在交流是一定的。另外,甘青地区的马厂类型和齐家文化中也均发现了类似工艺,如马厂类型鸳鸯池遗址出土的镶嵌骨簪(图7)㉗、齐家文化齐家坪遗址出土的绿松石嵌片(图8)㉘等,均和陶寺遗址的镶嵌骨簪和腕饰有着相同的工艺(图5、图6),年代上限也均在距今4300年左右㉙,稍晚于陶寺文化早期年代,当是受到了中原地区的影响。

图7:鸳鸯池遗址出土的镶嵌骨簪

图8:齐家坪遗址出土的绿松石嵌片

三、传承和发扬

继陶寺文化之后,相对复杂的绿松石嵌面技术也传承至了夏商时期的偃师二里头、安阳殷墟、广汉三星堆及黄陂盘龙城等遗址。

二里头遗址最为典型的绿松石镶嵌遗物主要为绿松石龙形器和镶嵌绿松石铜牌饰两类。

绿松石龙形器出土于墓葬02VM3,全长70.2厘米,由2000余片各种形状的绿松石片组合而成,每片绿松石的大小0.2~0.9厘米、厚0.1厘米左右(图9)㉚。绿松石原应粘嵌在某种有机物上,现已腐朽,仅局部残留白色灰痕。其粘嵌工艺与陶寺文化镶嵌绿松石腕饰基本一致,只是在物品尺寸上大了很多。

图9:二里头遗址绿松石龙形器出土情形(有机质承托体已朽)

二里头遗址历年先后发掘出土了镶嵌绿松石铜牌饰三件,分别出土于1981年(图10-1)㉛、1984年(图10-2)㉜和1987年(图10-3)㉝。此三件牌饰长度均在15厘米上下,形制也基本一致,下部均为略呈圆角束腰长方形的铜质底板,其上嵌有许多不同形状的绿松石,构成风格基本相似且左右对称的兽面纹(图10)。类似的遗物不仅发现于二里头遗址,在今甘肃天水秦城区、广汉三星堆等遗址亦有出土。在国外的诸多博物馆中也有着较多的收藏(图11)㉞。

图10:二里头遗址出土镶嵌绿松石铜牌饰 1.M4:5 2.M11:7 3.M57:4

图11:我国出土的其他镶嵌绿松石牌饰举例

殷墟遗址中亦发现有很多绿松石镶嵌工艺遗物,一些遗物上可以明显看出与前期铜牌饰工艺与纹饰的传承发展关系。如殷墟西北岗1136、1137号车坑出土有两件镶嵌绿松石铜轭首饰,大小、形制相当,表面均有由绿松石镶嵌而成的几何纹和兽面纹(图12-1、图12-2)㉟。类似的兽面纹还见于黄陂盘龙城遗址出土的绿松石兽面形器之上,其工艺与陶寺遗址镶嵌绿松石腕饰、二里头遗址中的绿松石龙形器一脉相承,均是由小片绿松石镶嵌于有机质承托体之上进行构图与装饰(图12-3),有机质承托体已腐朽不存㊱。兽面形制也是二里头文化时期相应纹饰的传承和演变。

图12:商代绿松石镶嵌兽面遗物举例

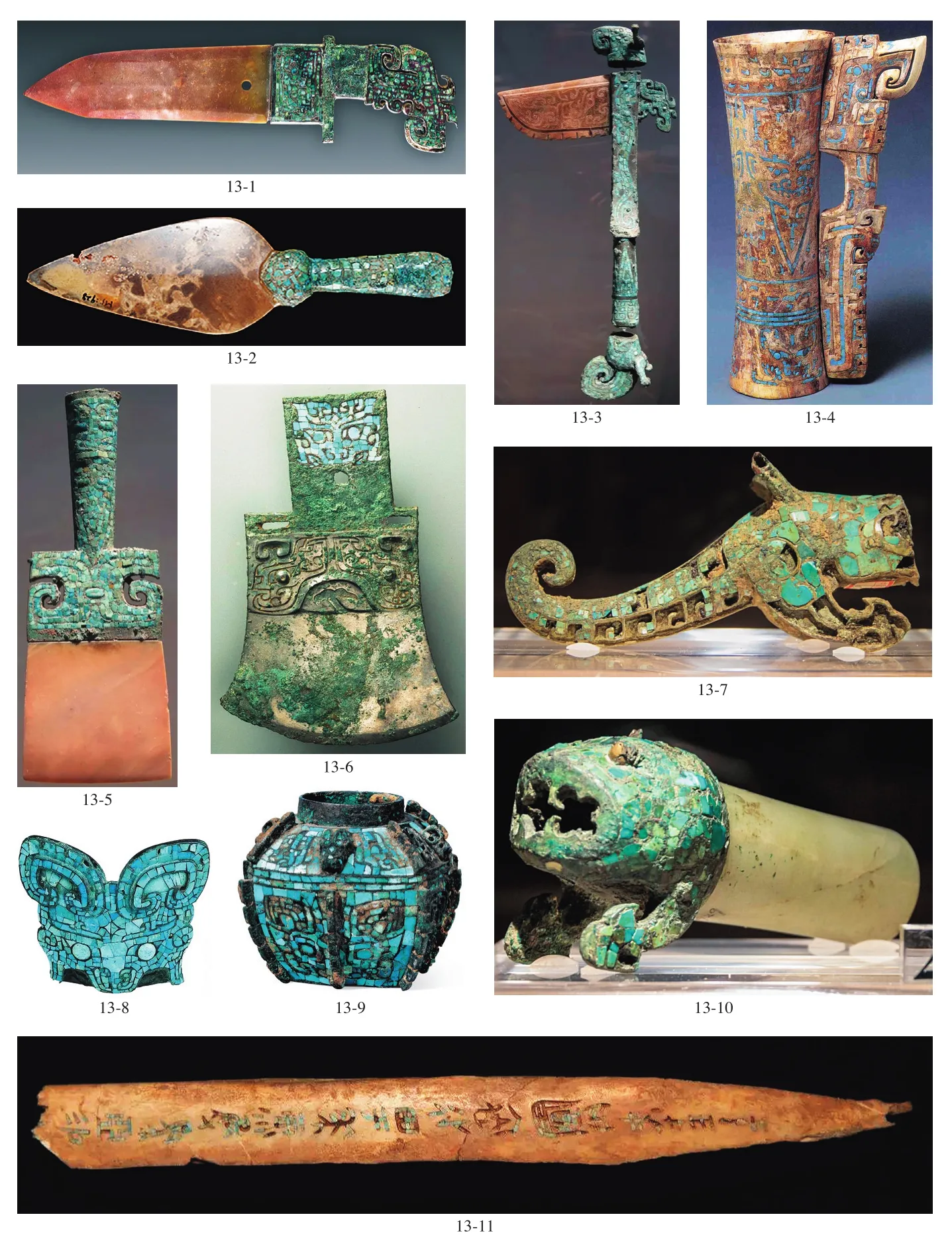

除此之外,殷墟时期的镶嵌绿松石工艺亦有着进一步的发展。其一是遗物种类更加多样,除上述遗物之外(图12),还出土或传世有镶嵌绿松石的礼兵器、象牙杯、兽形器、容器、甲骨等其他种类遗物(图13);其二是辐射范围更为广阔,长江上游地区的三星堆遗址及长江中游地区的盘龙城遗址也都受到了绿松石镶嵌工艺和类似形制遗物的辐射,如盘龙城的镶嵌绿松石兽面、三星堆的镶嵌绿松石牌饰和铜虎形饰㊲等;其三,从上述遗物上也可以看出,殷墟时期的绿松石镶嵌遗物在工艺上保持了很高的水准,无论是用绿松石镶嵌出兽面或几何图案,还是用其镶嵌出文字形状,此项工艺均堪称完美(图12、图13)。

图13:商代绿松石镶嵌工艺遗物举例

商周以降,与陶寺、二里头等遗址类似的相对复杂的绿松石镶嵌工艺逐渐淡出了历史舞台,但各类不同材质的玉石器(含绿松石)镶嵌工艺依然在后世的兵器、饰品、家具等器表继续流行,甚至春秋以后开始流行的青铜器等金属器皿上的错金银工艺等,也都有着源自史前时期绿松石镶嵌技术的身影。

四、结语

目前而言,我国较为明确的绿松石嵌孔技术始于大汶口文化晚期的多个遗址。初期表现为用等大等厚的绿松石片镶嵌于其他材质器物的穿孔之中(非表面的粘贴装饰)。此种嵌孔工艺最初多见于骨雕筒、玉钺等器物上。后类似的嵌补工艺及同形制玉钺亦西渐至晋南的陶寺等遗址,并在陶寺及海岱地区均发展出了更加复杂的绿松石嵌面技术,其中陶寺文化和海岱龙山文化的嵌面技术当有交流。

绿松石镶嵌技术自大汶口文化开端,至陶寺文化和海岱龙山文化后进一步发展,并被西传至甘青地区。后续较为复杂的绿松石嵌面镶嵌工艺也以绿松石龙和绿松石镶嵌牌饰等遗物形式传承至了二里头、殷墟、盘龙城等夏商时期遗址之中。

大汶口文化绿松石镶嵌工艺的西传和发展初看是一项技术(工艺)的传播和演进,然而在技术西传的同时,承载此项工艺的典型海岱形制遗物也西布至了中原地区。如焦家遗址中出土的一端有着中孔的玉刀后来也成了晋南、陕北等地龙山晚期及夏商时期的常见遗物,清凉寺遗址中出土的镶嵌绿松石联璧的形制来源亦可追溯至海岱地区的牙璧㊳。除此之外,与绿松石镶嵌工艺大体同时西渐至晋南地区的还有扁琮㊴、侧孔钺㊵、回纹装饰㊶、随葬鳄鱼骨板㊷等海岱地区大汶口文化晚期较为典型的遗物及习俗等。工艺技术、典型遗物、习俗等在考古学文化互动及国家文明孕育形成之际有针对性的向晋南地区单向西布并传承后世,或显示了此种文化现象背后可能存在的人口迁徙活动,乃至某一影响中国国家文明形成的重要历史事件。

注释:

① 中国社会科学院考古研究所河南一队:《1979年裴李岗遗址发掘报告》,《考古学报》,1984年第1期,第23-62页;中国社会科学院考古研究所河南一队:《河南新郑沙窝李新石器时代遗址》,《考古》,1983年第12期,第1057-1065页;河南省文物研究所:《舞阳贾湖遗址的试掘》,《华夏考古》,1988年第2期,第1-20页;中国社会科学院考古研究所河南一队:《河南郏县水泉裴李岗文化遗址》,《考古学报》,1995年第1期,第39-77页。

② 参见庞小霞:《中国出土新石器时代绿松石器研究》,《考古学报》,2014年第2期,第139-168页。

③ 参见孔德安:《浅谈我国新石器时代绿松石器及制作工艺》,《考古》,2002年第5期,第74-80页;张登毅:《中原先秦绿松石制品产源探索》,北京科技大学博士学位论文,2016年。

④ 山东省文物管理处、济南市博物馆:《大汶口——新石器时代墓葬发掘报告》,北京:文物出版社,1974年,第97-98页;插图据山东博物院官网照片。

⑤ 山东省博物馆、山东省文物考古研究所:《邹县野店》,北京:文物出版社,1985年,第94-96页;杨晶:《大汶口文化的骨牙“雕筒”》,《故宫博物院院刊》,2003年第1期,第50-61页。

⑥ 燕生东、高明奎、苏贤贞:《丹土及两城镇玉器研究——兼论海岱地区史前玉器的几个问题》,《东方考古》第3集,北京:科学出版社,2016年,第87-124页;古方主编:《中国出土玉器全集·山东卷》,北京:科学出版社,2005年,第25页。

⑦ 刘敦愿:《有关日照两城镇玉坑玉器的资料》,《考古》,1988年第2期,第121-124页;照片据故宫博物院官网。

⑧ 参见燕生东、高明奎、苏贤贞:《丹土及两城镇玉器研究——兼论海岱地区史前玉器的几个问题》,《东方考古》第3集,北京:科学出版社,2016年,第87-124页;刘敦愿:《有关日照两城镇玉坑玉器的资料》,《考古》,1988年第2期,第121-124页。

⑨ 参见王春法主编:《中国国家博物馆全国考古发现系列丛书——礼出东方:山东焦家遗址考古发现》,北京:北京时代华文书局,2019年,第189页。

⑩ 山东省文物管理处、济南市博物馆:《大汶口——新石器时代墓葬发掘报告》,北京:文物出版社,1974年,第106-108页。

⑪ 参见栾丰实:《良渚文化的分期与年代》,《中原文物》,1992年第3期,第83-91页。

⑫ 山东大学考古学与博物馆学系、济南市章丘区城子崖遗址博物馆:《济南市章丘区焦家新石器时代遗址》,《考古》,2018年第7期,第28-43页。

⑬ 燕生东、高明奎、苏贤贞:《丹土及两城镇玉器研究——兼论海岱地区史前玉器的几个问题》,《东方考古》第3集,北京:科学出版社,2016年,第87-124页。

⑭ 孙守道、郭大顺:《牛河梁红山文化女神头像的发现与研究》,《文物》,1986年第8期,第18-24页。

⑮ 古方主编:《中国出土玉器全集·山西卷》,北京:科学出版社,2005年,第30页。

⑯ 中国社会科学院考古研究所、山西省临汾文物局:《襄汾陶寺——1978~1985年发掘报告》,北京:文物出版社,2015年,第673-689页。

⑰ 山西省考古研究所等:《清凉寺史前墓地》,北京:文物出版社,2016年,第249-250页,彩版6-2-26。

⑱ 中国社会科学院考古研究所、山西省临汾市文物局:《襄汾陶寺——1978~1985年发掘报告》,北京:文物出版社,2015年,第758-776页。

⑲ 古方主编:《中国出土玉器全集·山西卷》,北京:科学出版社,2005年,第40页。

⑳ 下靳考古队:《山西临汾下靳墓地发掘简报》,《文物》,1998年第12期,第4-13页;山西省临汾行署文化局、中国社会科学院考古研究所山西工作队:《山西临汾下靳村陶寺文化墓地发掘报告》,《考古学报》,1999年第4期,第459-486页。

㉑ 中国社会科学院考古研究所、山西省临汾市文物局:《襄汾陶寺——1978~1985年发掘报告》,北京:文物出版社,2015年,第777-780页及彩版五四。

㉒ 山西省考古研究所、山西运城市文物局、芮城县文物旅游局:《山西芮城清凉寺史前墓地》,《考古学报》,2011年第4期,第525-560页。

㉓ 中国社会科学院考古研究所、山西省临汾市文物局:《襄汾陶寺——1978~1985年发掘报告》,北京:文物出版社,2015年,第932-1082页。

㉔ 下靳考古队:《山西临汾下靳墓地发掘简报》,《文物》,1998年第12期,第4-13页。

㉕ 中国社会科学院考古研究所、山西省临汾市文物局:《襄汾陶寺——1978~1985年发掘报告》,北京:文物出版社,2015年,第1115页。

㉖ 参见杜金鹏主编:《临朐西朱封龙山文化玉器研究》,北京:科学出版社,2015年,第53页。

㉗ 甘肃省博物馆文物工作队等:《永昌鸳鸯池新石器时代墓地的发掘》,《考古》,1974年第5期,第299-308页;插图据甘肃省博物馆官网藏品照片绘制。

㉘ 马宝明:《从中国早期青铜器林家铜刀谈起》,“齐家文化博物馆”公众号,2021年7月6日。

㉙ 参见甘肃省博物馆文物工作队、武威地区文物普查队:《甘肃永昌鸳鸯池新石器时代墓地》,《考古学报》,1982年第2期,第199-229页;青海省文物管理处考古队、中国社会科学院考古研究所:《青海柳湾——乐都柳湾原始社会墓地》,北京:文物出版社,1984年,第238-248页;中国社会科学院考古科技实验研究中心碳十四实验室、中国科学院地球环境研究所西安加速器质谱中心:《放射性碳素测定年代报告(四一)》,《考古》,2015年第7期,第107-109页;中国社会科学院考古研究所:《中国考古学·夏商周卷》,北京:中国社会科学出版社,2003年,第535-558页。

㉚ 中国社会科学院考古研究所二里头工作队:《河南偃师市二里头遗址中心区的考古新发现》,《考古》,2005年第7期,第15-20页。

㉛ 中国社会科学院考古研究所二里头工作队:《1981年河南偃师二里头墓葬发掘简报》,《考古》,1984年第1期,第37-40页。

㉜ 中国社会科学院考古研究所二里头工作队:《1984年秋河南偃师二里头遗址发现的几座墓葬》,《考古》,1986年第4期,第318-324页。

㉝ 中国社会科学院考古研究所二里头工作队:《1987年偃师二里头遗址墓葬发掘简报》,《考古》,1992年第4期,第294-304页。

㉞ 参见王青:《镶嵌铜牌饰的初步研究》,《文物》,2004年第5期,第65-72页;王青:《神秘的夏代遗宝:镶嵌铜牌饰》,《寻根》,2005年第2期,第84-88页;王青、李慧竹:《国外所藏五件镶嵌铜牌饰的初步认识》,《华夏考古》,2007年第1期,第88-94页;央视网:《镶嵌绿松石铜牌饰:金玉共振》,《如果国宝会说话》,2018年2月22日。

㉟ 李永迪编:《殷墟出土器物选粹》,台北:中央研究院历史语言研究所出版,2009年,第110页。

㊱ 四川考古微信公众号:《打通科技与人文:盘龙城绿松石兽面的重建、保护与解读》,2018年12月29日。

㊲ 三星堆博物馆展陈资料。

㊳ 参见栾丰实:《牙璧研究》,《文物》,2005年第7期,第69-81页。

㊴ 刘文强:《海岱地区史前扁琮穿臂葬俗的西传和演变》,《北方文物》,2020年第6期,第59-66页。

㊵ 刘文强:《史前侧孔钺浅析》,《西部考古》第17辑,北京:科学出版社,2019年,第75-87页。

㊶ 刘文强:《史前回纹刍议》,《东方博物》,2019年第3期(总第72辑),第72-75页。

㊷ 参见王守春:《尧的政治中心的迁移及其意义》,《襄汾陶寺遗址研究》,北京:科学出版社,2007年,第368-375页。