句法复杂词的结构层级*

司富珍

北京语言大学语言学系 北京 100083

提要 文章首次提出“句法复杂词”的概念,并将复杂词定义为:设W是词,E是构成W的词内构成要素的集合,W是句法复杂词当且仅当|E|≥ 2。文章提出,所谓句法复杂词的内部构成要素既包括有语音形式的要素,也包括没有语音形式的词内空语类。以此为基础,文章从理论基础和事实验证两个角度考察了不同类型的句法复杂词,从形态、音系与句法接口层面对它们的内部结构层级进行了讨论,讨论到的类型有加缀式、元音变化式、辅音变化式、变调法、重音法、重叠法、零形态法等。文章认为复杂词内部的结构投射原理与短语和句子的投射原理相似,本质上由句法结构原则所控制和决定。

1 引言

作为术语,“复杂词”(Complex Words)一词多见于国外文献。关于复杂词研究的现有成果有很多富有启发性,但在几个方面仍存在局限:1)从数量上看,专门针对复杂词进行系统研究的文献十分有限;2)从理论框架来看,大多局限于传统形态学的范围和视角;3)从研究对象来看,关注的主要是不同类型的“形态复杂词”(Morphologically Complex Words)各自的内部构造(如Adams 2001:2;Julien 2002:8等)或认知加工机制(如Aitchison 1994:4;Penke et al.1997;Silva和Clahsen 2008;阿布都克力木·阿布力孜等 2017;丛凤娇和陈宝国 2021等),鲜有为它们提供统一解释的方案;4)从研究方法看,多采用归纳描写的方法,也有一些采用了与之相应的心理认知加工实验方法(如Leminen et al.2016;阿布都克力木·阿布力孜等 2017;丛凤娇和陈宝国2021等),但总体来说系统性和理论性都有欠缺。

国内相关词汇学文献中,也有几个方面的局限:1)直接使用“复杂词”这一术语对词内结构进行研究的文献极为罕见,CNKI搜索结果中与“形态复杂词”直接相关的文献仅数篇;2)从理论框架看,与复杂词现象有关的国内文献多数仍在传统词汇学框架下进行,过去一些年出现了一批从韵律角度探究音系与词法和句法的接口效应的创新性成果(如冯胜利 1997,2016等),这些研究在某些方面与复杂词有密切关系,但角度和关注点有所不同,总体来看,关于复杂词研究的理论创新空间很大;3)从研究对象来看,为数不多的几篇直接关注“复杂词”的国内文献,考察对象主要是英语(如潘思晔 2017)或境内少数民族语言(如阿布都克力木·阿布力孜等 2017),而那些虽未直接使用“复杂词”这一术语但却涉及到复杂词相关事实的词汇学文献,其关注点常常只是不同类型的复杂词各自的构造特点,鲜有研究对不同类型复杂词所遵循的一致投射原则进行系统理论探讨;4)从研究方法来看,大多采取的是描写主义路线。

针对关于复杂词研究的上述局限,本文拟以句法制图为理论基础,以汉语中的若干句法复杂词为研究案例,从形态、音系与句法的接口层面来观察它们的内部结构层级,并尝试为它们提供统一的研究方案。与以往不同,本研究不是将不同类型的复杂词作为互不关联的类型各自研究,而是将它们放在统一的投射模式之下,观察它们背后共同的构造规律。采用制图模式下的解释性研究路线具有双重的价值和意义:首先,它可以为貌似并无相似之处的不同类型的复杂词找到共同的构造规律;其次,可以扩大句法制图理论的适用范围,以往句法制图研究主要在句子和短语层面展开,本文则是将制图方法扩展到复杂词研究的全新尝试。

以此为背景,本文分三大模块组织推进主体内容:第一,术语界定:由于国内鲜有研究将“复杂词”作为术语使用,而国外文献虽然有关于“复杂词”的直接讨论,但要么对“复杂词”缺乏明确定义,要么定义不够充分,例如Julien(2002:3)曾明确定义了“形态复杂词”,但主要关注的是狭义形态视角下的复杂词类型,而零形态或如汉语这样的通过声调变化等广义形态方式实现的复杂词类型难以囊括其中。因此,为扩大复杂词理论的解释范围,本文提出“句法复杂词”(Syntactically Complex Words)的概念,并为该术语提供形式化的定义。第二,理论背景和主要假设:由于篇幅所限,为给具体实证分析留下足够空间,理论模块的探讨力求简明扼要,但却是全文的理论基础,揭示复杂词复杂表象背后共同规律所在,与术语界定同属全文理论背景,因此把它们都放在理论考量部分讨论,以区别于后面的事实论证。第三,事实验证:主要运用第二模块所提出的“XW投射”规则对不同类型的复杂词进行结构解剖,虽然单个地看来,这些复杂词构造形式大家并不陌生,但将它们视为复杂词则有前人从未触及之处,因此具有全新的理论意义。在此基础上推出的结论部分则对词内结构制图假说及其意义进行总结:从制图角度看,复杂词内部结构可以分为词汇层和功能层的不同层极,其制图特点是词汇层下沉,功能层上浮,与句子层面的结构制图分层异曲同工。

2 “句法复杂词”研究的理论考量

2.1 术语界定

这里所谓“复杂词”并非从语言使用者的认知难易度出发来考虑,而是根据构成要素数目之多寡来界定的。沿用司富珍(2017a)的做法,可将“句法复杂词”定义如下:

设W是词,E是构成W的具有词汇-语法意义的词内结构要素的集合,W是句法复杂词当且仅当|E|≥ 2。

之所以用“句法复杂词”命名,主要是考虑到本文所考察的复杂词其构成要素包括零形态的词内空语类,也就是,表面上看起来由单一形态要素构成的词,深层次上却可能包含两个或两个以上的词内结构要素。当然,如果把零形态的构词要素也看作形态成分,那么形态复杂词和句法复杂词所指实质上具有同一性。这里区分它们是为了照顾尚未建立起词内空语类成分概念的一般读者。或者,也可以换一种说法,把包含词内空语类的隐性复杂词与显性复杂词统称为广义形态复杂词。为避免不必要的误解,先将可能涉及到的概念对照如下页表1所示。

表1 词内构造的形态与句法分类对照表

这里有一点需要说明:表中类型4属于显性复杂词,其作为复杂词的内部构造特点与前面3种类型有诸多不同之处,由于篇幅所限,本文暂不对第4种类型展开进一步讨论,只在列表中提及。另外,与类型4有关的韵律构词现象冯胜利(1997)等相关文献多有讨论,对韵律语法有兴趣的读者可以参看相关研究。

除了加缀法、零形态法外,其他(如元音调节、辅音调节、声调调节等)均与语音相关,那么这些部分到底是否属于形态-句法接口还是纯粹的音系-句法接口?(1)非常感谢匿名审稿专家提出的宝贵意见。本段内容系根据审稿专家意见所加。语音、形态与句法之间的复杂关系值得专门撰文辨明。这里只简单说明与本文相关的一点基本认识。回答这个问题首先需要定义何为形态,以及形态的实现方式和种类有哪些。形态(morphology)研究的是词的构成,构成词的要素有音段层面的(如词缀),也有超音段层面的(如重音)。超音段层面的形态与音系存在接口。将超音段的音系特征作为形态构成要素在很多语言都有体现。印欧语系语言中重音的形态学价值大家已经非常熟悉(例如record一词重音不同可以分别做名词和动词,表达不同的意义),因此重音既是语音和音系的构件,也可以是形态的组成要素。同样地,对于声调型语言来说,当声调用来构造不同的词、传达不同的义时,声调就不仅仅是音系的要素,也是形态的构件。Hyman和Leben(2000:588)曾在总结跨语言事实的基础上提出“声调形态本质上可以表达与音段层面其他类型的形态同样的形态特点”。而关于通过元音、辅音的改变来构造不同的复杂词,更是有大量内部屈折语言类型的研究先例,它们是形态与音系的接口。因此,更准确地说,本文讨论的多个复杂词的类型都涉及到句法与形态及音系的接口。这三者之间的接口又有一个层级,首先是形态与音系的接口,然后是句法与形态的接口。

2.2 理论基础

在传统的语法研究中,句法的界限向下常常到词为止,词的内部构造则由形态学/构词法部门来负责。例如,Crystal(1997:523)在关于“词”的条目下就包含了这样的释义:“对词的结构和组成(构词法)的研究是形态学的范畴。对词在句子中的配列的研究是句法的范畴。”但生成语法领域的很多学者(如Aronoff 1976;Halle 和Morantz 1993:111-176;Halle和Morantz 1994:275-288;Rizzi和Roberts 1989;Roberts 1991;Trias 2010;司富珍2012,2017a,2017b,2019等)则同时关注句法和形态两个部门在构造机制上的平行性以及它们之间的界面效应。本研究所采取的视角属于后者。

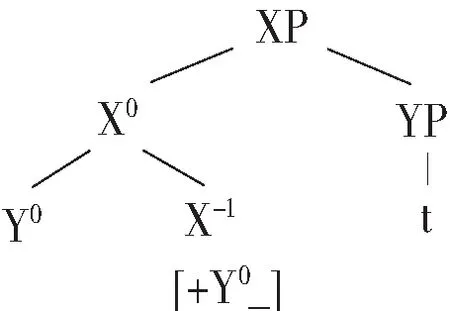

将形态与句法联通起来的生成语法探索最早可追溯到Chomsky(1955,1957,1970),这些早期经典多次创造性地将词缀性成分作为独立的句法成分进行描写。沿着这一传统,Rizzi和Roberts(1989)和Roberts(1991)从短语结构层面出发讨论了屈折性词缀在句法投射中的地位,认为它们构成了一个X0之下的投射层,并提议将它们标记为X-1,如图1所示。

图1 Rizzi和Roberts(1989)为词缀性成分提供的结构图

这一图式具有丰富的理论蕴含,像句子和短语层面的X’投射一样,这一图式中的投射为跨语类的形态成分之间的结构共性提供了统一的解释模型,具有很重要的抽象和概括意义。本文关于复杂词内部结构投射规律的提议与这一传统精神一致,但关注层面和侧重点有所不同:X-1的讨论侧重点是屈折词缀在句法中的地位,而本文关注的则是各种派生手段在构词法中的地位及其与句法的平行性。

2.3 主要假设

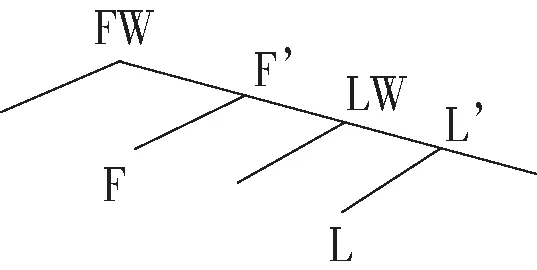

统领本文的主要假设是,复杂词内部结构投射原理与短语结构投射原理有相似之处,本质上由句法普遍原则控制和决定,其中最重要的原则之一是X’投射原则。与短语投射相似,词内结构也分词汇语类层和功能语类层,总体制图规律是,词汇层居于结构下层;作为词汇层的扩展,功能层居于结构的上层,如图2所示。

图2 包含功能投射层的词内结构图

这是为复杂词(也包括临时活用等)内部核心投射层级提供的抽象句法树,是在经典X’树图基础上改造而来、专为讨论复杂词内部结构而设计的投射图式,其中的W由word缩写而来,LW和FW分别表示复杂词内部词汇层和功能层的投射,与短语结构的LP和FP对应和区别。这一设想意味着每一个复杂词本身也都是一个最大投射,词内结构与短语结构(包括句子结构)遵循同样的投射原则(尽管同时存在不同的制约条件和参数)。

3 事实验证:复杂词内部结构投射具体例释

沿着这一思路,以下主要以若干转类派生的汉语句法复杂词为例,从形态与句法的接口层面观察它们的内部结构层级,尝试为它们提供统一的研究方案。这些复杂词表面形态各异,却都遵循着图2所示的投射规则:在每类复杂词的结构层级中,都包含一个功能中心语,以使得整个结构的语类由基础的LW类别转变为FW语类类型。

3.1 加缀式句法复杂词的内部层级

先从最直观和简单的加缀式复杂词说起。通过加缀来构造新词以及改变基础词的语类功能是很多语言都有的现象。例如:英语通过添加-er把examine、work、teach等动词派生为examiner、worker、teacher等名词。按照2.3的理论假设,-er是复杂词examiner、worker、teacher各自的功能核心,其语类性质[+N]决定了整个复杂词的名词性语类特点。以worker为例,按照图2所提供的模式,其内部投射层次如图3所示。

图3 加缀式复杂词内部结构层级示例

有读者或许会问,上图所演示的复杂词内部构造过程中-er具有[+N]特征,work是动词,两者特征并不匹配,那么work的移动动因是什么?(2)再次感谢匿名评审专家提出的问题。如果观察本文讨论的各种类型的复杂词,就会发现,在所有由转类装置构造而成的复杂词中,上层功能中心语与下层词汇语类在语类上都不匹配。而这正是上层功能中心语的形态意义所在:因为这一功能中心语的“功能”就是调节或转换下层词汇语类原有的语类,因此,它所携带的[+N]是强特征。这一强特征驱动下层词汇语类移位,使之与它结合后整体实现为功能中心语所携带的语类特征。也因此我们后文用“调节器”来对这些功能中心语进行称说(翻译成英语,可以将这一语类转换调节功能称作“category-shifting”)。

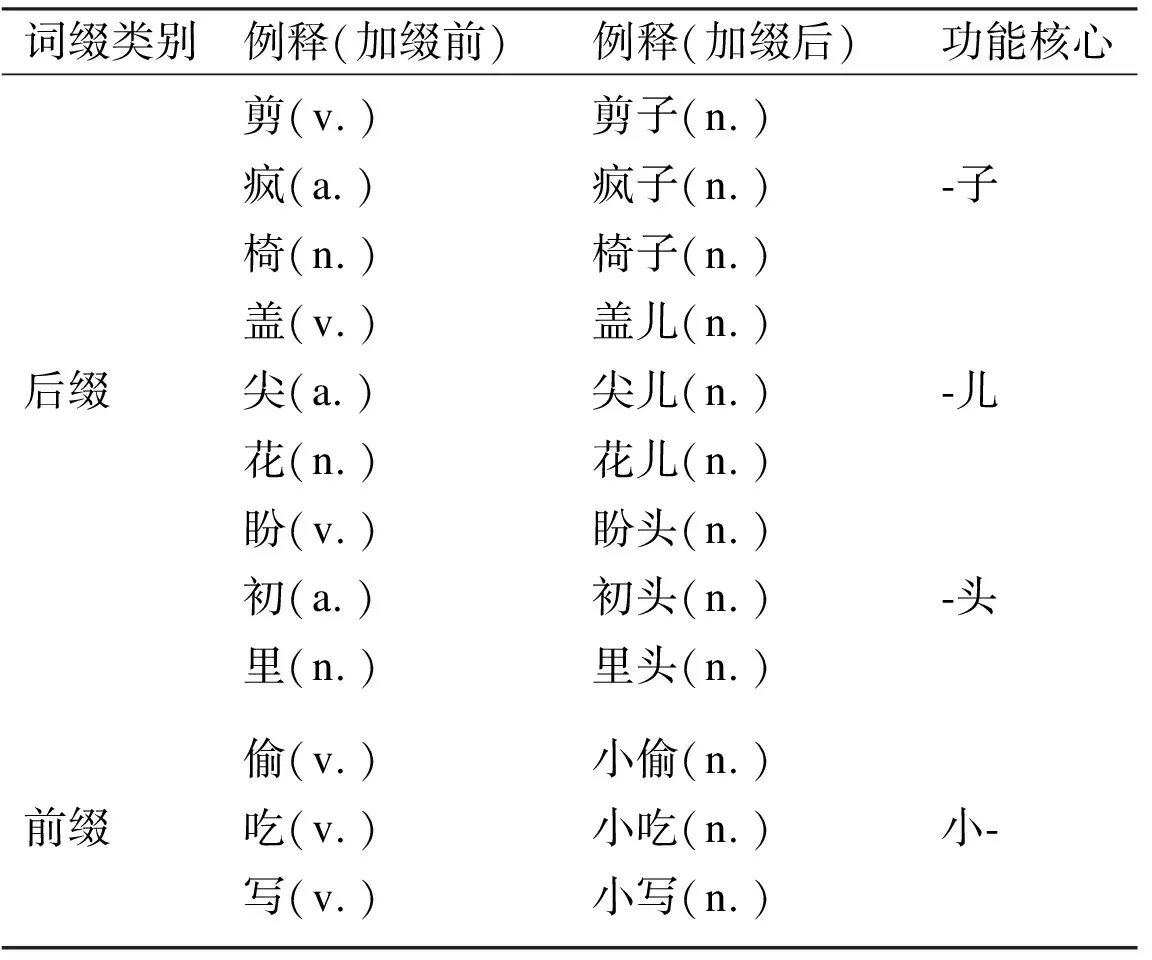

类似地,汉语也有大量通过加缀实现功能转类的现象,典型的有“-子”“-儿”“-头”等;此外,一少部分前缀也能承载转类的功能。不过从数量上来看,借助前缀实现转类的情形占少数,更多的情况下,前缀用来标记语义变化,而后缀则常常主要用来标记功能的变化,这一点在传统形态学文献中已有论及。这两种类型的情形如下页表2所示。

表2 汉语加缀式复杂词例释

按图2所提供的模式,以“盼头”为例,加缀式复杂词的内部层级如图4所示。

图4 汉语加缀式复杂词内部结构层级示例

如图4所示,“盼”是原生词,它是句法简单词;由此派生来的“盼头”则是句法复杂词。原生的“盼”是动词,派生的“盼头”是名词,其中“头”占据词内结构上层功能核心的位置,带有强的转类特征[+N], 驱动下层词汇核心“盼”向上移位并与之并合,“头”所带[+N]语类特点决定了整个词“盼头”的[+N]特点。其中词汇层与功能层的分布以及中心语移位的操作方式与短语结构层的原理相似。关于原生词和派生词的分别,需要参照词源学的研究成果进行鉴别,从共时层面来看,也有一些辅助性的鉴别手段,比如,一般情况下,相关的一对单双音节词语,单音节为原生,双音节为派生的可能性比较大,但也不可一概而论。逆向派生的情况在英语和汉语里都有,因此需要小心分辨。

3.2 元音变化法构造的句法复杂词的内部层级

比之于加缀式复杂词,元音变化法构造的复杂词内部层级更为隐蔽。所谓元音变化法,指的是音节主体部分不变,只改变个别元音或者插入新的元音来标记某种语法意义的派生方式。通过元音变化来表达一定的语法意义的做法在形态较为发达的语言中很常见。比如,英语从man到men的元音变化(标记单复数变化)和从write到wrote的元音变化(标记时态变化)就是这样的例子。

汉语也有通过元音变化表达语法意义的用例,不过大多不是发生在屈折程序而是发生在派生程序中。高本汉(Karlgren 1935)曾论及通过元音插入表达语法功能变化的现象,举的例子有:昂(拟古音为*ngang),意为“高”,形容词。插入介音后,音变为*ngjang(拟古音,汉字写作“仰”),意为抬到脸向上的方向或向上看,转类为动词。由于发音和词类都发生了改变,加上文字上通过不同偏旁进行了区分,二者的派生关系很难直观看到。“配”与“妃”之间的派生关系也是如此:“配”本为动词,拟音为*pwr,意思是两性结合(to match),插入i介音后变为*piwr(拟古音),汉字写为“妃”,意为皇帝的妾或太子、王侯的妻(a match)。某些汉语方言通过元音变化标记不同类型的属格和不同层级的指示词的现象也属于这种构造类型。

本文将通过元音变化派生而来的词归类为句法复杂词,将其中元音变化的手段视作是一种功能“调节器”,或曰“元音调节器”,它占据功能核心位置,带有强特征[+N],驱动下层词汇核心向上移位与之并合,整个构造符合图2所示的规律,以从原生词“昂”到派生复杂词“仰”的生成程序为例,如下页图5所示。

图5 元音变化式复杂词内部结构层级示例

如下文将要讨论到的,汉语里可以占据功能中心语位置充当功能调节器的手段有很多,除元音调节外,还可以通过辅音调节、声调调节、重音调节、重叠调节甚至空语类调节的手段达到同样的转类目的。受篇幅限制,下文将不再对每个具体的类型进行树图解读,读者可以按照与图5同样的思路和方法自行替换检验。

3.3 辅音变化法构造的句法复杂词的内部层级

通过辅音变化标记语法功能变化、构造新词的例子在古代汉语和汉语方言中都有很多。晋语方山话(山西、陕西、内蒙等很多方言中也都有体现)中,动词“去”本读/k’/(送气、入声),通过辅音变化(变为/k/,不送气)可以派生出“语法化”后的功能用法。比如“去哪里去”(意思是“到哪里去”),前一个“去”读/k’/,后一个读/k/。周法高(1962)也曾讨论到通过送气与否来转类的例子,如“长”本为形容词,意思是“两端之间距离大”,读音为送气、阳平。用作动词(使动化,意为“使两端之间距离变大”,如“长高”“长大”中的“长”)时,则读作不送气、上声。这种策略有似于英语从名词teeth/tiː/到动词teethe/tiː/或从breath/bre/(出气的“气儿”,名词)到breathe/briː/(“呼吸”,动词)的变化,辅音的变化标记了其语类地位及语法功能的变化,这是形态变化的常见形式之一。

这类复杂词的内部构造同样可以用图2和图5所示的结构规律来解释。以“长”为例,作为区别性特征,送气与否在“长”的语类转换中扮演着关键角色,它是词内投射层功能核心的外化形式;作为一种功能核心,它像词缀式核心一样携带某种强特征,驱动下层词汇核心向上移位与之并合,拼出的结果实现为“长”([tsŋ])。从表面看,“长”([tsŋ])是一个形态单纯的词,然而从内部结构的层次来看,则可视作句法复杂词;与上面讨论的两类句法复杂词一样,其内部层级的制图模式也是词汇投射层(原生词所在投射)居下,功能投射层(这里实现为送气与否的辅音调节器)居上,由于功能中心语转类的需要,词汇核心向上移位接受辅音调节器调整,最终拼出转类后的句法复杂词(如“长”[tsŋ])。

3.4 变调法构造的句法复杂词的内部层级

同样的思路来分析用变调法构造的句法复杂词。Conrad(1954)认为通过声调变化改变词的语法属性是词的内部屈折变化的类型之一,Chao(1959)也认为这种现象是“变音”的一种。汉语中通过变调法构造复杂词的例子不胜枚举。例如:

(1)好(形容词,上声) → 好(动词,去声)

(2)王(名词,平声) → 王(动词,去声)

(3)连(动词,平声) → 链(名词,去声)

这三个例子分别代表了三种不同的类型,其中例(1)、例(3)的用法已经固化,例(2)是古代汉语中的常见现象,在现代汉语中则用得很少了;例(1)、(2)只是改变了声调,记录他们的文字形式没有改变,例(3)不仅改变声调,而且用文字形式记录了类型的转变。例(1)-(3)都是用去声标记语类变化,是汉语使用变调法派生新词的常见手段,可称之“去声效应”。像前面几种派生程序的功能核心一样,这里的“去声”也是一种调节器,它是转类的功能核心,带有强的特征,吸引下层原生词向上移位与之并合,它所携带的强特征允准用去声替换原有声调,取而代之的是标记语类转变的去声。以形容词“好”到动词“好”的派生程序为例,其构造模式同样遵循图2所示规律:转类前的“好”是原生词,它居于词汇投射层;转类后的“好”是派生词,它是句法复杂词,居于扩展的功能层。整个投射分层同样符合下重上轻的制图规律。

3.5 重音法构造的句法复杂词的内部层级

所谓重音法,指的是音节的基础部分保持不变,通过对相对音重格局进行调节,标记一定的语法特征或语法功能的改变。

在汉语是否有词重音的问题上,学界观点并不一致。多数学者认为汉语只有句重音,没有词重音(如端木三 1999等),也有不少学者认为汉语普通话和方言中都存在可以区别意义或语法功能的轻重音格局(如许慧娟 2006;王韫佳和初敏 2008;冯胜利 2016等)。捷克学者Triskova(2017)不同意汉语中有重音的说法,但认为汉语词内有轻重音的不同格局,并且提出汉语实现词内轻重音对比的手段与印欧语正好相反:印欧语采用“强化(stress)”手段来标记轻重音差异,而汉语则采用“弱化(reduce)”手段来制造轻重。

本文认同不同语言音节轻重关系的实现方式可能不同的观点,印欧语之“加重法”和汉语之“减轻法”可以视作是同一机制的两种不同的参数策略:或者通过加强某个音节来制造对比重音,或者通过弱化某个音节来制造对比重音,本质上原理相似,都属于相对重音法,都属于广义形态的范畴。这里的重点是,汉语复杂词内部轻重格局还可能发生调整,从而标记词的语类地位或语法特点的改变。例如“买卖”由动词转变为名词时,使用的手段就是第二个音节轻化(变为轻声),其内部构造层级可以按图5所示思路进行解析。与前面几类复杂词一样,在“买卖”(名词)的结构树上,也有一个功能投射层(nW),它是重音调节器,即其功能核心是通过调整轻重音格局手法来实现的,该核心成分带有强语类特征[+N],驱动下层核心成分移位,与之发生形态并合;并合后实现的是[+N]的语类特征,结果就会造成动词向名词的转类。形态实现手段虽异,投射和移位的规则却大体相同。

3.6 重叠法构造的句法复杂词的内部层级

所谓重叠法,指的是“在构词或构成时态等时,一个形式(如词、词根或词干)某部分(如开音节、语素)或全部的重复,属形态句法范畴”(梅德明 2017)。利用重叠标记特定的语类特点或语法功能的现象在许多语言中都有(如希腊语、马来语等)。梅德明(2017)提到过如下的例子:马来语可用重叠标记副词类或不定复数义,如baik(“好的”)和baik-baik(“好地”);bunga(“花”)和bunga-bunga(“一些花”)等。像多数语法教材一样,关于汉语的重叠,梅德明(2017)只提到了“跑跑”“高高兴兴”等未改变语类的例子。如果我们把范围扩大到汉语方言,就会发现在汉语里也存在很多通过重叠来改变词的语类地位的例子。以晋语清徐话和交城话为例,很多单音节的动词,重叠后可以变为名词,下页表3所示是几组晋语交城话日常生活常用的例子。(3)表3所示语料由方言调查合作人张彩虹提供,顺此鸣谢。

表3 晋语交城话重叠式调节器转类机制例释

这里同样可以用图2所示的思路来为重叠法构造的复杂词提供统一解释:

1)在上述这些例子里,重叠前的单音节原生词是句法简单词;重叠后构造的双音节词是派生的句法复杂词;

2)在这类句法复杂词中,同样有一个功能核心,该核心标记派生后语类的特征(以上表3中所示例子重叠后都是名词,带有强的特征[+N]);

3)其中的功能核心在形态上实现为重叠,或曰“重叠式调节器”;

4)整个投射的制图规律也为词汇层居下功能层居上(树图分析从略)。

3.7 零形态法构造的句法复杂词的结构层级

Chomsky(1981:33)提出空语类概念后,研究者们在短语结构层次上对空语类进行了广泛深入的研究。空语类虽无语音形式,却有语义内容或语法功能,是自然语言外化时的一种有趣现象。由于大量空语类的参与,语言结构的实际构造及其复杂度与听上去或看上去的表面情形会有不同,语言表象也因此变得扑朔迷离,复杂多变。对空语类的考察与释解有利于还原I-语言本来的结构样貌,揭示复杂表象背后的简约规律。这一点在过去短语和句子层面的结构分析中已有较充分的讨论(如Chomsky 1957:29;1981:33等)。在词汇层面,曾有学者关注英语构词的零形态法,例如Adams(2001:146)在讨论转类现象时首先提到的就有“零形”构词法(zero formation),举到的例子如to crowd 中的crowd,其原生词是名词,用作动词的crowd并无转类的显性标记,但却可以认为其结构中存在一个“零形”标记。该研究还从历史语料、意义变化和使用频率等方面对零形式转类现象进行了讨论,讨论到的转类现象包括名词转动词、形容词转动词、动词转名词、形容词转名词、动词转形容词、名词转形容词等。

对于汉语的转类和临时活用,古代汉语和现代汉语传统文献中有大量有价值的研究,但是鲜有人将它们与句法结构规则特别是与空语类有关的规则联系在一起统一考察与解释。作为一种研究尝试,司富珍(2012)以制图理论为基础,将短语结构规则中的X’理论及句法研究中的空语类概念推广到词内结构的分析中,提出了“词内空语类”的概念。

本文沿用这一提议,认为零形态转类(包括临时活用现象)的词语中包含了一个功能性词内空语类。与上文讨论到的几种类型一样,零形态转类派生来的词也是句法复杂词,遵循词汇层居下、功能层居上,功能核心的强特征驱动下层词汇核心向上移位,从而派生出句法复杂词这样的制图规律。以汉语“铁”的转类为例,原生名词“铁”是句法简单词,而派生形容词 “铁”是包含有词内空语类的句法复杂词。参照图2和图5所示的原理,“铁”的构造层级如下页图6所示。

图6 零形态法句法复杂词内部结构层级示例

4 结语

本文以转类派生而来的七类复杂词为样本,从形态与句法的接口层面观察了句法复杂词的内部层级,尝试提供统一的方案,将词法与句法联系在一起。本文主要观点是:从制图角度看,不同类型的转类复杂词中,都有词汇层和功能层两个层极,都符合词汇层居下功能层居上的制图特点,与句子层面的结构分层相似。其中功能层核心携带强特征,其语类特征决定了整个复杂词的语类特征。需要说明的是,尽管在具体的形态表现上存在语言之间的差异,比如汉语在转类派生复杂词时功能中心语的具体形态实现方式较之英语更为丰富,除加缀法、重音法、重叠法和空语类法这些多数语言都具有的形式外,汉语作为有声调的语言还可以通过声调变化来实现转类,但这种差别只是形态手段和策略上的不同而已,深层次的结构规律上却并无二致,它们都可以用图2所示的规律来概括。这也是本文所要展示的重要规律之一,是一种全新的研究思路,如果它具有合理性,则不仅可以为词内结构的研究提供统一的形式化解决方案,还可以扩展制图理论的研究范围,增加制图理论的解释力。更重要的是,它再次证明人类语言(不仅限于句子和短语结构)是一种基于规则的层级系统。

——语类范畴生成理论》评介