承启楼平面布局与战乱背景下客家人迁徙联系

苗 辰,初明远

(1.新疆大学建筑工程学院,新疆 乌鲁木齐 830001;2.哈密红星二场军垦博物馆,新疆 哈密 839000)

1 研究背景和意义

客家人是经过迁徙过后客居他乡的且影响较为深远的汉族民系,其主要分布于闽南地区、赣南地区及粤东地区等。而土楼则是以生土版筑墙作为承重系统的典型的客家民居。承启楼位于福建省龙岩市永定区高头乡高北村,其是众多土楼之中比较著名、比较具有代表性的一例,其建造者为江氏一族的后人。

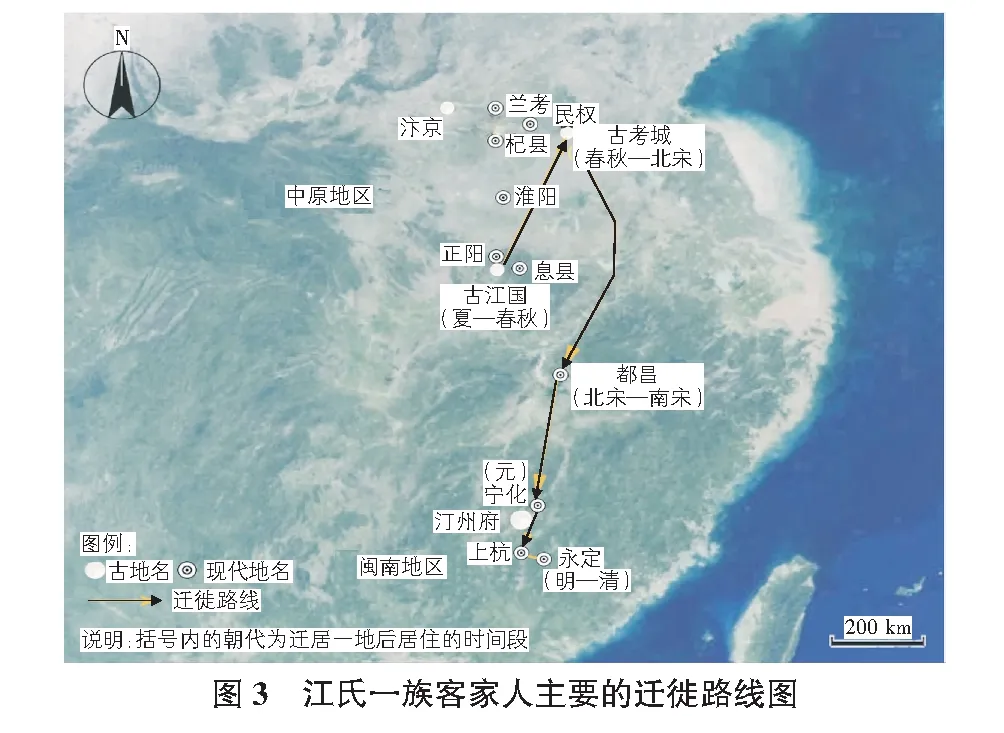

江氏一族的客家人经历过三次较大规模的迁徙。第一次是春秋时期江国被楚国所灭,从发源地迁居到北方的考城;第二次是在北宋末年汴京被金兵攻破后,从考城迁徙到都昌;第三次是在南宋末年元兵入侵后,又从都昌迁徙到闽南。后逐步在闽南永定定居。

在迁徙前后其所建造的民居有明显的差异。因此,研究承启楼平面布局与战乱背景下客家人迁徙的联系,提出相关的假说,对于研究以承启楼为代表的土楼建筑的演化、对江氏一族的客家人的追根溯源都有着重要意义。

2 承启楼平面布局的特点

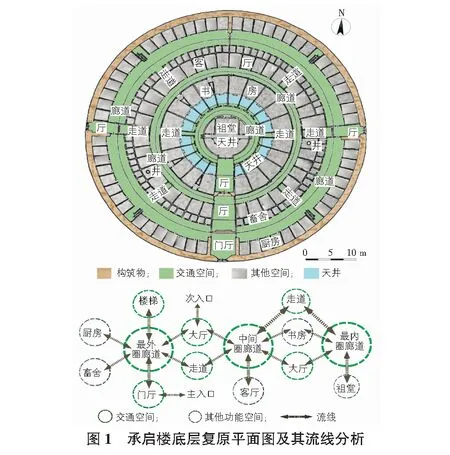

承启楼的平面,由四圈同心环形建筑组合而成,其内有三圈内廊道作为交通空间,将四圈同心环形建筑联系起来。其最外环楼高四层,一层是厨房,二层是仓库,三层和四层为卧室。最外环楼自二层以上均有挑出的环形通道,并有四部楼梯,对称分布于楼内四个方向。其第二环建筑有两层挑檐,实则为单层,其内为畜舍和客厅。第三环建筑为单层,作为女眷书房之用。最内部也是单层,为客家人的祖堂。

承启楼的平面布局存在很多鲜明的特性,见图1。

首先,从承启楼的建筑面积来看,其建筑体量过于庞大。承启楼有400多间房间,总建筑面积为5 376 m2。其在鼎盛时期曾居住过80多户约600人[1]。承启楼拥有如此大的建筑面积、如此众多的房间数量,可容纳多个家庭,其形式更加类似于公寓式住宅或者集体宿舍。

其次,从承启楼的平面布局方式来看,其由四个同心圆的环形建筑组成,从建筑设计原理的角度考虑,属于典型的内廊式布局形式,且内廊有三、环环相套,建筑体块比较集中拥簇,建筑空间被高度利用。

3 承启楼和闽南古厝的平面布局对比

承启楼位于北回归线北侧附近的闽南地区,当地的气候类型为亚热带季风气候。通过选取和承启楼同一地区、同一纬度、同样气候条件下的闽南古厝,对其平面布局和承启楼的平面布局进行对比和探究。

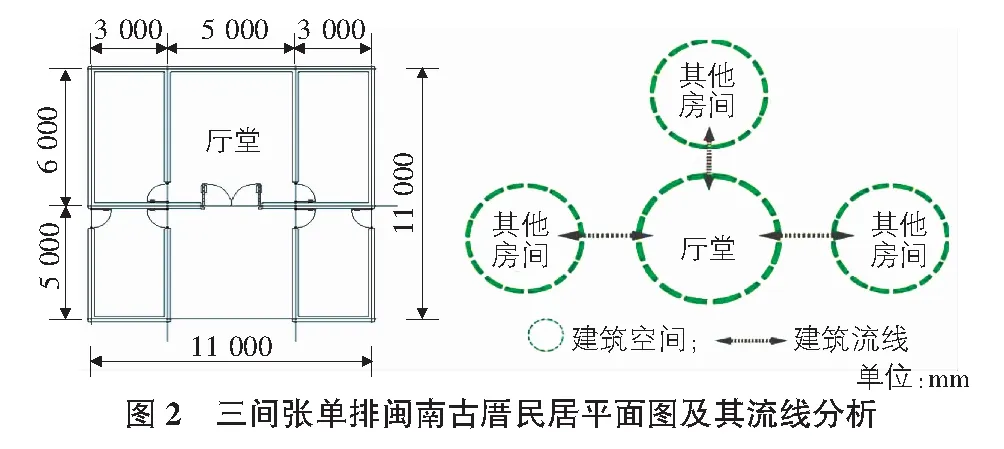

学者张杰、姚并成、张延安等对闽南地区众多农村古厝平面布局进行过详细研究,认为闽南古厝存在着显著特点,如图2所示。

当地民居有天井式院落,其平面的简化模型是以厅堂为中心联系其他功能空间的平面布局。民居以厅堂为核心和基本单元,在此基础上进行房间数量变化和排列组合,且其是一种有轴线感、向心式布局的建筑群体[2]。

许多闽南古厝的建筑规模难以和承启楼相比,其多为独门独院式的小型建筑,只供一个或少数几个大家庭使用,其形式多类似于独栋式或联排式别墅。而闽南古厝平面属天井院落类型,以厅堂为中心来组织空间,并没有出现类似于承启楼的内廊式布局。

鉴于承启楼和众多闽南古厝同处于闽南地区,同属亚热带季风气候,也均处于北回归线附近的区域。而二者之间在平面布局上存在较大的差别。这就说明气候条件不是促成承启楼平面布局独特性的决定性因素。

4 对承启楼建造者追根溯源

据相关的史料记载,承启楼自明朝崇祯年间开始奠基到清朝康熙年间完工,历时长达半个世纪。而承启楼的建造者,主要为江氏后人江集成[3]。江氏家族也是众多经历迁徙的客家人中的一支。包括江氏一族客家人因为在中原地区战乱而多次向南迁徙。通过《元和姓纂》可知,江姓起源于嬴姓,乃颛顼帝元孙伯益所封的江国,此为江氏始祖。传至伯益31世孙嬴济,因协助周武王伐纣有功,曾被周天子册封为江国国君[4]。而古江国的地理位置在现今河南省的正阳县南部和息县的西南部之间。

至周襄王时期,江国被楚国所灭。其子孙遂以国名为氏,此为江氏之源。江国被灭后,一部分江氏族人沿东北方向迁移,先后到达陈留、考城。即《元和姓纂》中的记载,江氏族人“其先居陈留圉县,汉分陈留为济阳,因居考城,为著姓。”[5]

据《考城县志》记载,考城县治所原先在民权县林七乡。清乾隆四十八年(公元1783年)三月,考城知县雷逊,筑新城于堌阳。至此,考城县治才设置于今河南兰考县境内。因此在清代以前其地理位置在现今河南省民权县林七乡。

迁徙至古代济阳一带的江氏一族在此发展成为名门望族,故称“济阳堂”。而留在淮水以北未迁徙的江氏一族,也继续繁衍,自成一派。因其居淮水以北,故曰“淮阳堂”。江姓两大支因江国被灭而起,迁徙繁衍后至此形成。

北宋末年,由于金兵攻占宋都汴京,中原地区大批人南迁,江氏一支由江氏第104世孙江塙率领迁徙到现今的江西省都昌县林塘村并定居于此。

南宋末年,江氏第110世孙江万里为时任左丞相,恰逢南宋末年元兵入侵。江万里因抗元殉国,而其弟江万倾和其侄江铎被元兵俘虏后惨遭杀害。“其后,万顷公妻钱氏率媳铎公妻邱氏及子孙,由汀州而宁化、而上杭、而永定,遂在永定繁衍发展。”[6]

综上所述,从中原地区到闽南地区,江氏一族的客家人主要经历过三次比较大的迁徙,如图3所示。第一次是春秋时期江国被楚国所灭,从发源地迁居到北方的考城;第二次是在北宋末年汴京被金兵攻破后,从考城迁徙到都昌;第三次是在南宋末年元兵入侵后,又从都昌迁徙到闽南。后逐步在闽南永定定居。而这三次较大规模的迁徙都有一个共同点,均是在战乱背景下进行的。

通过对承启楼建造者追根溯源,可知江氏一族最初源于中原地区,其并非闽南地区的原住民。而江氏一族客家人是元代以后才在闽南一带活动。建筑是人类活动的产物,所以相对应的,承启楼也有可能和中原地区的建筑有着千丝万缕的联系。

5 承启楼和其建造者祖籍地民居平面布局对比

在一个较小范围的地域内、有着相同文化的同一民族或民系,其同一时期的传统居住建筑大致呈现出相近的风格。所以江氏一族的住宅与其临近的住宅虽不会完全相同,但是不会存在天壤之别。因此可以通过对比承启楼和江氏一族长期稳定的居住地的民居,推测承启楼的平面布局和江氏一族客家人迁徙历史的联系。

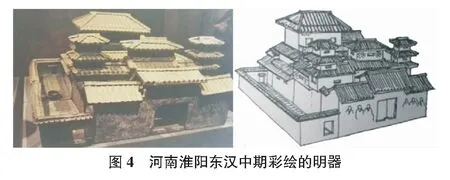

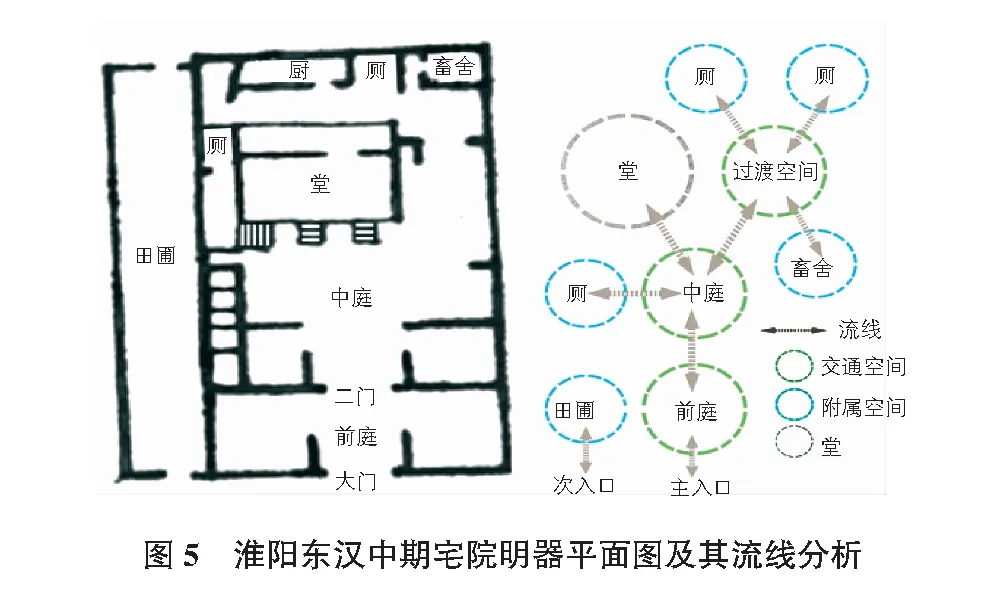

从春秋时期被楚国所灭后到北宋末年之前,江氏一族的一支从原住地迁徙至考城后一直定居于此,在中原有较长时间的居住。而有关于中原地区的民居样式,也有考古发掘作支持。而在1981年在考城附近的河南淮阳县出土的于庄1号墓中发现的东汉中期彩绘的明器(现珍藏于河南省博物院),则是汉代淮阳民居样式的有力例证,如图4所示。

该汉代出土的明器复原出其平面图,如图5所示。住宅明器呈现出三进制院落,类似于三进四合院建筑。其由前院、中院、后院、侧院等部分组成。从大门进入,依次经过前庭、二门、中庭到达中堂。中堂旁边设置厕所。中堂再往后便是后院,其通过过渡交通空间与中堂相连接。后院中的畜圈、厕所、厨房一字排开。田圃在建筑的侧面,田圃中有清晰的土埂,其中部设有水井[7]。

由图5可知,汉代淮阳一带的民居平面布局中以厅堂为核心的平面布局雏形有所显现,呈现出类似于合院的平面布局。其并没有出现大体量、可供多个大家族居住的公寓式住宅形式,更没有出现内廊式的布局。其平面布局和承启楼的平面布局相去甚远。

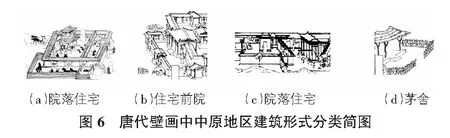

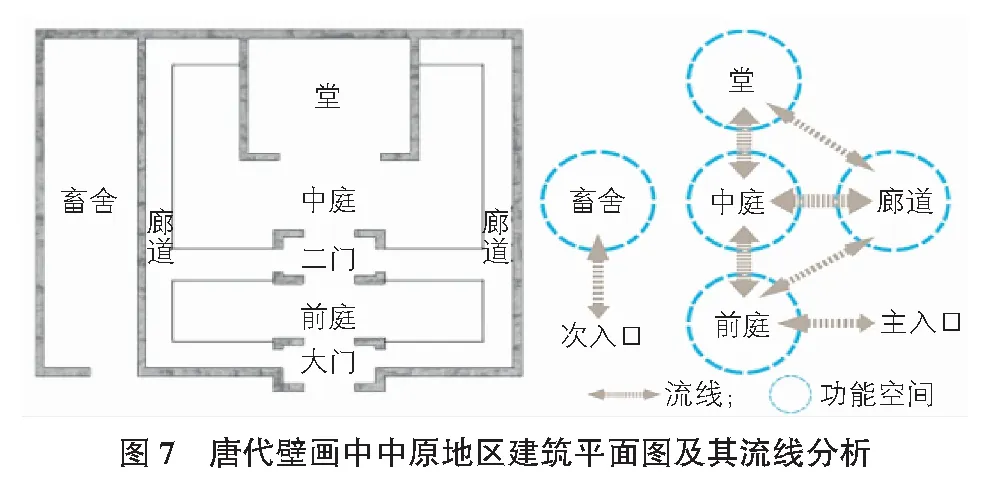

关于唐代中原地区的民居,著名的建筑师梁思成曾在1932年发表《我所知道的唐代佛寺与宫殿》中,详细记录整理了敦煌壁画中所绘制的唐代建筑的样式,如图6所示[8]。

因此,通过敦煌壁画,可清楚地了解唐代中原地区民居的平面布局特点(见图7)[9]。从壁画中的平面布局中可看出,以中庭为核心的平面布局已经形成,平面布局比较严整,出现了廊道,并且呈现出合院的布局。其平面布局与淮阳东汉中期住宅明器所体现出的平面布局比较相似。但是仍然没有出现大体量、可供多个大家族居住的公寓式住宅形式,更没有出现内廊式的布局。其平面布局和承启楼的平面布局依旧差别较大。

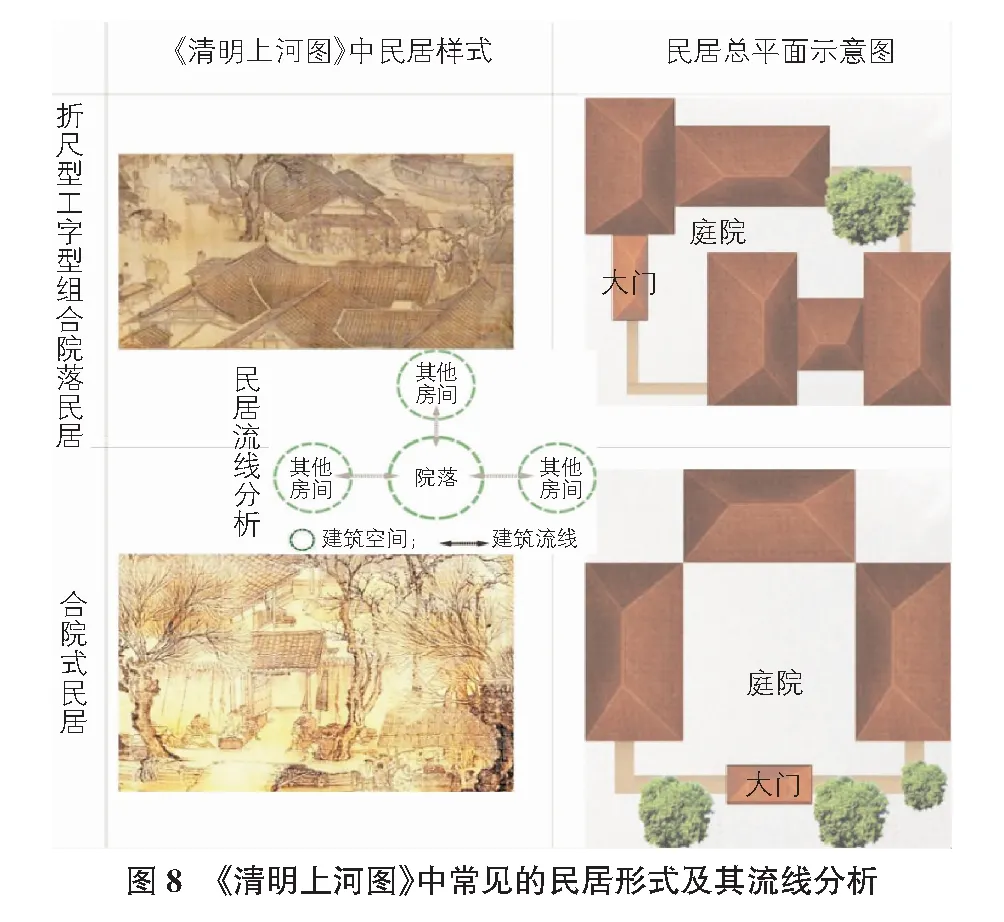

而到了北宋时期,江氏一族所在的考城附近的汴梁,是当时的繁华都市。能反映当时该地民居样式的最好例证,当属张择端的画作《清明上河图》,如图8所示。

由画作可知,城郊的农村多为茅草屋,城内的民宅多为前店后寝的宅院。由于宅基地面积小,形成了三面或四面屋前坡交接的“四合头院”。其中也有丁字型、工字型及其自由组合的平面布局形式。不少平面布局具有以院落为核心的联系其他功能空间的特点。

总体而言,宋代绘画中所呈现的建筑平面布局主要为院落式的住宅。城市中的住宅规整有制,乡野间的住宅则相对自由。“一字型的三开间或两开间住宅是宋代民居建筑最大量的单体元素形式,其主要的格局就是中间的名堂和两边的卧房。”[10]其平面布局和承启楼相比,还是有不小的差异。

从汉代到宋代,江氏一族主要居住于河南考城,而在总结当地汉、唐、宋三个主要历史时期的民居,其虽然有些变化,但是仍然有很多共同点。

1)均是以院落为核心联系其他功能空间的平面布局,类似于合院布局。

2)均是小体量民居,均没有演化出承启楼那种大体量、内廊式的平面布局。

而在经历了北宋末年金兵入侵和南宋末年元兵入侵后,江氏一族客家人由河南经江西迁徙到福建后,在明清时期所建的承启楼却和迁徙前原住地的民居样式产生了差别。这种差别的产生,并不意味着二者是毫无关联的。

但是,承启楼和迁徙前原住地的民居还是有共同点的。二者均体现出了围合式平面布局的特点,承启楼更像是合院式民居的变形。这恰恰说明,承启楼可能源自于中原地区的合院式民居,中间的迁徙过程促成了二者的较大差别。

学者周慧、董世宇亦有类似的观点,并推导出了承启楼演化的过程。“就形态过渡而言,应该是:北京四合院→福裕楼→大夫第→遗经楼→和贵楼(方形土楼)→承启楼(圆形土楼)。”[11]

学者毛敏认为土楼最晚也在明朝早期就已经出现[12]。这与承启楼出现的时间比较吻合。在江氏一族迁徙到闽南地区之前,中原地区并没有发现有类似于土楼的平面布局形式的建筑出现,这就说明土楼是在大规模的迁徙后形成的。

6 结语

提出相关的猜想或者假说。由于战乱背景下大规模、长距离的迁徙,促成了从中原到闽南建筑的平面布局发生了重大变化。究其原因,在战乱背景下的迁徙,无异于逃命,一个人单打独斗,是很难存活的。独行快而众行远。往往一大家子或者整个宗族一起在旅途中互相照料,才能最大程度上保证在长距离迁徙路上存活下来。

建筑是人类活动产物。当在刻骨铭心迁徙中侥幸存活下来的客家江氏一族,人多团结的观念已然深入人心。这种观念会潜移默化地反映在日常生活中,当建筑为了满足上述观念,其在平面布局上自然会出现上述的独特现象。

只有大面积的单元式建筑才有可能演化出内廊式布局,才会出现对建筑空间的高效运用。只有大体量、多房间的构造,才能满足大家庭、多宗族成员等大规模人口的居住。客家人非常团结且一致对外,因而造就了土楼[13]。

关于土楼独特的形态,战乱背景下的迁徙历史可能是影响因素之一,但不是唯一因素。有学者提出,“客家人理想土楼原型形成的根本原因是移民历史、家族团结、社会防御等。”[14]在多种因素共同作用影响下,造就了土楼的独特的平面布局。除了战乱背景下的迁徙历史,至于其他的影响因素,期待更多人去研究,在此不作讨论。