和谐统一:语文要素与文本细读关系思辨

黄吉鸿

[摘 要]统编语文教材从三年级开始以双线的形式组织单元。单元语文要素决定了课文教学的方向和目标。课堂教学从文本细读开始。文本细读承担了发掘、确定一篇课文具体教学内容的任务。因此,统一协调并处理好语文要素和文本细读之间的关系,显得尤为重要。教学中,教师可从“规约”和“聚焦”、“简约”和“丰富”、“理思”和“实践”三个方面,理性思考两者的相互约束、彼此照应的关系,并结合教学实际做必要的尝试和探索。这样,能引导学生深度阅读,提高课堂教学的效率。

[关键词]语文要素;文本细读;和谐统一;关系思辨

[中图分类号] G623.2 [文献标识码] A [文章编号] 1007-9068(2022)01-0021-03

从三年级开始,按照人文主题和语文要素两条线索来组织单元内容,即“双线组元”,是统编小学语文教材的重要特色。语文要素的设置,对一线语文教师课堂教学极具指导意义:这一单元教学的核心任务是什么,明白了;一篇课文教什么,清楚了。但是,这并不说明语文教学就变得简单、轻松了。随之而来,摆在教师面前的具体问题是“每篇课文用什么来教?各自有什么可教的?”,这些问题的解决,必然建立在文本细读的基础上。那怎么进行文本细读呢?

一、“规约”和“聚焦”

在没有语文要素设置时期,教师对一篇课文的细读虽然有课程、年段等因素的多角度思考,但相对来说,还是显得有些“模糊”。

语文要素的设置,很好地解决了这一问题。语文要素具有两个层面的价值:指令性的规定和方向性的制约。一方面,单元语文要素传达了课程、年段层面对一个单元语文学习要求的规定。这个单元学生必须学什么,教师应该教什么,教材以语文要素的形式明确指出,必须执行,不得更改。另一方面,在对具体一篇课文研制教学目标和选择内容上,教师要对照语文要素来展开文本细读,要带着语文要素的任务进行文本细读。

这种制约,由不得教师面对一篇课文凭着感觉自由解读,不再是以“我”观文,而是以语文要素观文。这种制约避免了教师对文本过于自主解读现象的产生,引导教师快速聚焦“这一篇”课文的解读视域,削减、摒弃和课文所在单元语文要素无关的、关系不大的一些文本细读行为。这样,能确保文本细读的精准、深入,为研制正确的教学内容、提升教学效率奠定基础。

例如,三年级上册第二单元的语文要素是“运用多种方法理解难懂的词语”。就这一教学语境,在细读第5课《铺满金色巴掌的水泥道》的时候,教师重点关注的不再是课文结构的巧妙、语言的精彩、表达的童趣,而应该是以下几个方面。

(1)课文中有哪些词语是三年级学生难懂的?除了课后练习第2题标注的“明朗”“凌乱”,还要根据学情分析、结合课文实际,再确定学生难懂的一些词语。

(2)确定了难懂的词语之后,还要思考:学生适合运用哪些方法来理解它们呢?(联系生活经验、找近义词、联系上下文、想象画面、借助插图、关注字形、查找字典等)

(3)哪个词语适合使用哪种方法?

……

不难发现,有了单元语文要素,教师对一篇课文展开细读就有了清晰的指令。这样,细读目标明确了,细读行为就聚焦到具体的某一个点或几个点上了。这样的细读显得“亭亭净植”,不再“旁逸斜出”。可见,语文要素和文本细读之间存在着一定的从属关系,“下级”服从“上级”,文本细读遵从语文要素。

二、“简约”和“丰富”

语文要素不仅引导、制约教师的文本细读行为,指明文本细读的方向,还能进一步处理、协调好两者之间的深层关系,即“要”和“细”的关系。语文要素重在“要”字,既指重要、需要的内涵,又表示简要、扼要的意思。文本细读重在“细”字,解读态度上要仔细、细致,解读过程上要紧扣细节,在结果上要将要素加以细化。处理好这两者之间的关系,是语文要素最终落实、落地,语文教学有效、高效的根本所在。

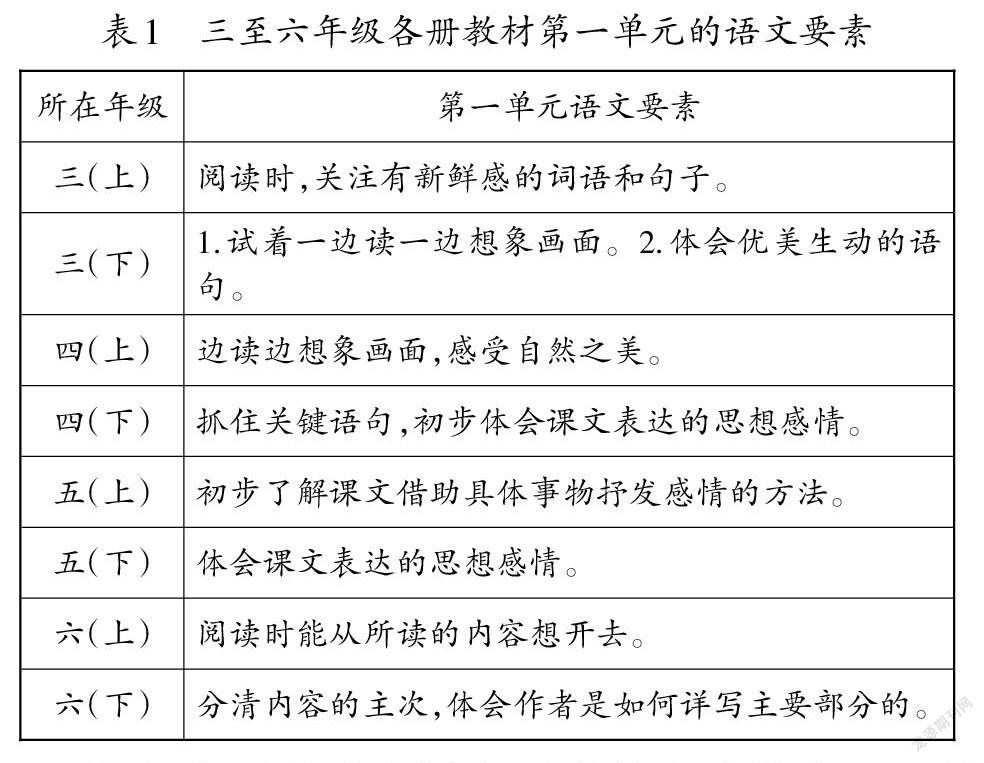

纵观三至六年级教材中所有语文要素的文字表述,基本上表現为简简单单的一句话,非常简约、朴素。下面以三至六年级各册第一单元为例(表1),进行具体说明。

从上表可以看出语文要素的表达特点。一是概念化,一些抽象的用语、术语高频出现,比如“体会”“感受”“了解”“关注”等。二是倾向概括性,具有指令性特征。要真正落实语文要素,就要将其与具体的课文进行和谐对接,通过文本细读,将语文要素规定的教学目标、教学内容细化、分解。这样,语文要素规定下的文本细读行为就产生了新的任务:针对单元语文要素,结合某篇课文的细读,化抽象为形象,从概括到具体,变简洁至丰厚。

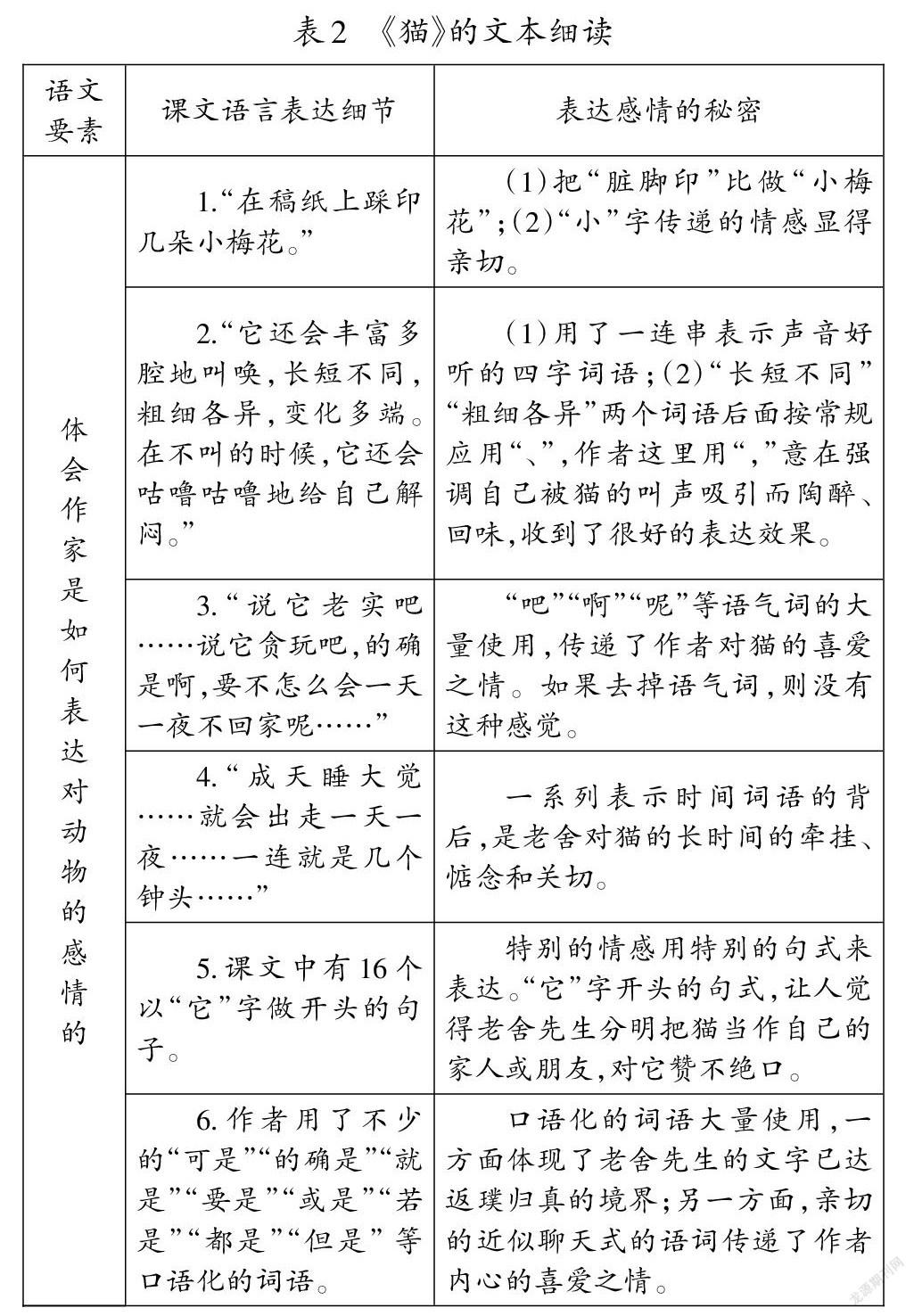

下面以四年级下册《猫》一课为例进行具体说明。本课所在第四单元的语文要素是“体会作家是如何表达对动物的感情的”。初看,觉得这个语文要素很容易理解和落实。读了几遍课文之后,似乎马上可以找到答案——作者用了比喻、拟人、反语等手法来表达自己对猫的喜爱之情。

这是学生通过自学能够达成的学习目标,是学生学习的起点。教师要根据学情做进一步的、有一定深度的引领,这样才能让学生学有所获。更重要的是,教师要在深入细读文本的基础上,把单元语文要素加以充分的具体化和精细化,以确保教学的有效、高效。否则,学生对语言大师老舍先生精彩描写的学习仅停留在表面上,难以走进文字深处,无法领悟其语言文字的迷人魅力。

遵照单元语文要素的引领,笔者对《猫》进行了反复细读,最终将原本简约的语文要素细化与分解为较具体的、有着明显作者个性特征的文本表达秘妙,在此基础上进行课堂实施,取得了较为理想的教学效果。如表2。

教师要充分认识到这样一个事实:单元语文要素从概念本身表达的需要出发必须简洁,从单元视域来看也必然要简约。按王荣生教授的理论来说,单元内的4篇课文有着不同的地位、身份和价值,即“定篇”“例文”“样本”和“用件”。同时,单元语文要素相同,而同一单元的课文是各不相同的。这些都为语文要素的具体细化和落实带来了巨大的空间,充满着无数的不确定性。文本细读就要承担起丰富、丰盈、丰厚文本内涵的任务。

三、“理思”和“实践”

教师还应该认识到,語文要素和文本细读之间存在着“知”与“行”的关系。语文要素是“知”,是教材编者缜密理性思考的智慧结果。而每篇课文都充当着语文要素的“解说者”角色,承担对语文要素加以阐释、演绎的特殊任务。语文要素提出了方法、观点和理念,文本细读就要在课文中找到相应的实证、佐证和论证。同时,不仅仅是找到,更应该通过细读,把语文要素真正落实到课文的深处,这一点尤其关键。

(一)借助细读,深入落实要素

四年级下册第一单元的语文要素是“抓住关键语句,初步体会课文表达的思想感情”。文本细读时,教师要把握好“关键语句”和“思想感情”这两个要点。例如,对这一单元的第二篇课文《乡下人家》,教师要抓住下面的关键词句进行解读:一是第1自然段中一连串的动词;二是第2自然段的“依着时令,顺序开放”以及“成群地从土里探出头来”这两句话;三是第3自然段的“率领”“大踏步地走来走去”等词语;四是第4自然段的“游戏水中”“从不吃惊”等词;五是第5自然段的“天高地阔”一词;六是第6自然段的 “月明人静的夜里,它们便唱起歌来:‘织,织,织,织啊!织,织,织,织啊!’”一句话。

这些关键词句共同表达的思想感情是“乡下人家”的自由自在。这样解读,是把本单元语文要素在细化的基础上,予以了深化、落实,从而获得对文本的深度认知。

(二)立足细读,深刻研透要素

语文要素是教师开展教学实践的必要引导。教材所选的课文有自己的特质,语文要素只是简明、扼要地给予点明。具体有哪些特质,需要教师去体会、感知,达成的途径当然是文本细读。

五年级上册第六单元的语文要素是“体会作者描写的场景、细节中蕴含的感情”。细读《慈母情深》一文时,我们要把“场景”“细节”和“作者的感情”进行对接。首先,理解内容——作者去母亲工作的地方向她要钱买书,发现母亲工作极其艰辛,深受震动。然后,紧扣“极其艰辛”,寻找场景、细节:一是工厂环境恶劣;二是母亲工作的镜头;三是母亲疲劳的特写;四是母亲掏钱数钱;五是母亲争分夺秒地工作。

在理解以上内容的基础上,进一步深入细读,我们最终发现课文人物对话描写的独特之处。一是说话声音“响”;二是说话速度“快”,且基本上没有提示语;三是说话内容“短”;四是“我”说的话用了大量的“……”。解读时,抓住省略号,联系上下文,结合具体的场景、细节进行深入品味,就能理解作者蕴含在场景、细节里的难过、忧伤、自责、矛盾、痛苦和感激之情了。

由此悟得,作者的场景描写精妙,细节刻画生动,感情表达真挚,不愧是文章大家。这样深入研究、把握课文表达的精妙之处后,再去关注单元语文要素,就愈发觉它的一语中的、简明扼要。

(三)依托细读,深度探索要素

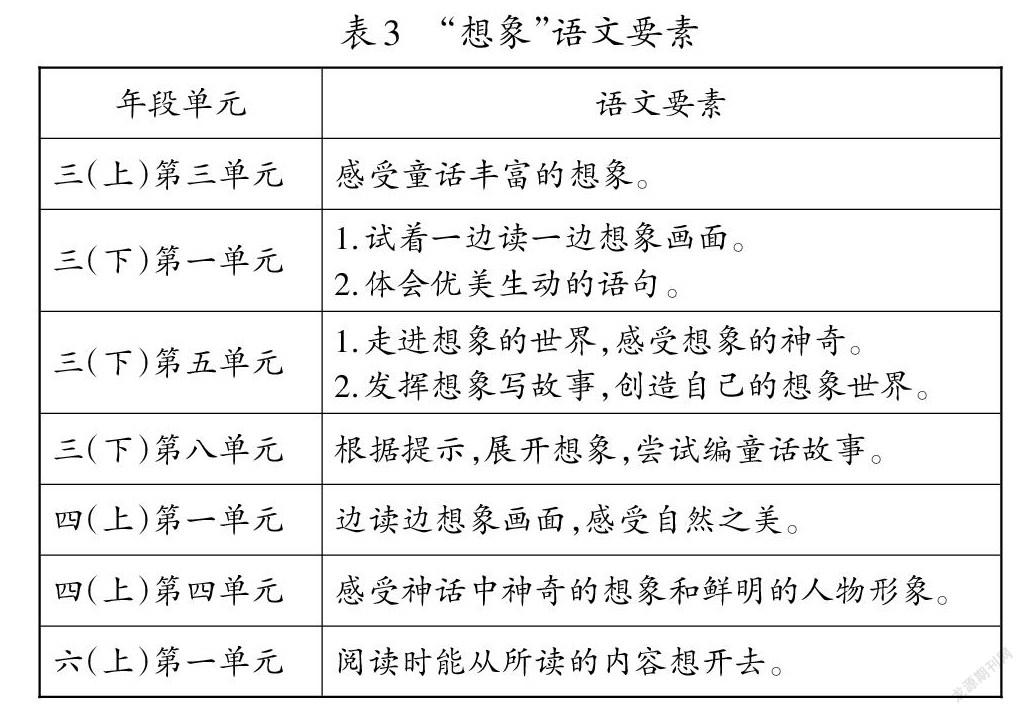

单元语文要素是经编者缜密思考、周密部署的科学有序的一条学习链。有时候,指向同一主题的语文要素会隔开学段以不同的要求呈现。这一现象,教师在文本细读时应予以高度重视,要研究编者安排的真正意图,结合单元所在课文进行深度探索,避免在教学时产生不必要的重复和平移。

例如,六年级上册第一单元的语文要素是“阅读时能从所读的内容想开去”,这是指向学习方法、习惯层面,关键词是“想象”。对“想象”这一要素展开梳理,我们发现它贯穿中高段教材的始终。具体如表3所示。

从想象的方式上来看,六年级的学生已初步养成边读边想象画面的习惯。在三年级时, 学生就接受了通过想象来体会优美生动的语句的训练。六年级上册第七单元明确指出“借助语言文字展开想象,体会艺术之美”。这就提醒教师,六年级上册语文要素的落实,其中一个重要的抓手是让学生借助语言文字边读边想象。

至于抓住课文中的哪些语言文字,则是文本细读的功夫了。例如,《草原》一文,在充分细读之后,教师至少可以预设以下几个点,引导学生“阅读时能从所读的内容想开去”。一是“一碧千里”“平地是绿的,小丘也是绿的” “到处翠色欲流”。二是“汽车走了一百五十里,才到达目的地。一百五十里全是草原。再走一百五十里,也还是草原”。三是课文中反复出现的5个“走”字以及后来作者用的3个“飞”字……

这样解读之后,再去落实单元语文要素,引导学生“阅读时能从所读的内容想开去”,教学的路径就清晰了,抓手就明确了。这样的解读,使语文教学变得深刻了。语文要素指明学习方向,文本细读赋予语文要素全新的亮度、温度和深度。

总而言之,落实语文要素,必然借助文本细读。而文本细读真正要精准发掘,把握一篇课文的教学价值,就要充分尊重、遵照语文要素的指引。两者既是从属关系,也是学习伙伴,它们相互依托,相辅相成,不可或缺,不可分割。求得两者之间的和谐统一,是有效实施语文教学的重要前提。

(责编 韦 雄)

3442500338235