8周复合式训练对中国冰壶国家队运动员扫冰能力的影响

周开祥 ,刘昊扬 ,郭振向 ,3,包大鹏 *

冰壶运动员的专项能力主要包括投壶能力与扫冰能力。当投壶出手后,冰壶运动员只能通过扫冰融化冰面“颗粒”及时修正冰壶滑行路线从而实现战术意图。因此,只有当运动员具备出色的扫冰能力,才有可能弥补比赛中投壶技术的不足。世界重大比赛中冰壶运动员单场扫冰次数平均高达65次,单次扫冰后的最大心率达到180次/分钟以上(Bradley,2009)。扫冰过程中,冰壶以约2 m/s的速度滑行约30 s,运动员随冰壶移动并手持冰刷向冰面施加压力,通过快速推拉交替(平均约4.5 Hz)摩擦冰面形成扫冰动作(Buckingham et al.,2006)。高效的扫冰动作不仅需要冰壶运动员拥有良好的最大力量压住冰刷,更需要出色的爆发力以在短时间内完成高强度功率输出。目前,鲜有对冰壶运动员扫冰能力训练的研究,在一定程度上制约了专项扫冰能力的发展。长期以来,传统线性周期力量训练是我国冰壶运动员发展扫冰能力的重要方案(曹东华,2012;李洪臣等,2020;徐懋华,2020)。该训练方案需要在发展运动员最大力量的基础上结合冰上扫冰练习,以实现对专项力量的转换,但有教练员指出,该训练方案存在效率低、专项适用性不足等问题,导致运动员非冰期与冰期训练专项能力发展的衔接不畅,无法完全满足精英冰壶运动员备战重大比赛发展专项扫冰能力的更高需求。

由于复合式训练将传统力量练习与增强式练习(也称“快速伸缩复合练习”)相结合,形成复合式训练方案,能同时有效提高运动员的最大力量与爆发力而备受竞技训练青睐(翟华楠等,2020;周彤等,2017),但复合式训练在冰壶竞技运动训练中的应用却鲜见报道。有研究表明,复合式训练方案变量设计、周期安排等问题,还未得到明确的研究结论,教练员多根据自身经验安排训练负荷,导致其训练效应未能最大化(周彤等,2017)。综上,将复合式训练应用于中国冰壶国家队运动员的非冰期与冰期衔接阶段中,能否进一步优化中短期线性周期力量训练的效果,从而帮助精英冰壶运动员解决短期专项能力转化不足的问题值得探讨。考虑到实验室研究结果对精英运动员竞技训练的外部推广效度存有局限性(Hopkins et al.,1999),同时精英运动员备战重大比赛的训练研究难以实现研究对象的随机化分组,只能采用自身对照的方式检验干预效果,从而提高训练方案的外部推广效度。因此,本研究以备战2022年北京冬奥会的中国冰壶国家队全体运动员为研究对象,将复合式训练应用于非冰期与冰期衔接阶段的力量训练实践中,探讨该训练方案对发展精英冰壶运动员扫冰能力的效果。

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

研究对象为北京冬奥会备战期间的冰壶国家队全体20名运动员,其中,男运动员11名,年龄(24.7±3.0)岁,身高(179.3±5.0)cm,体重(76.2±6.5)kg,体脂率(14.5±2.6)%,女运动员9名,年龄(22.9±2.0)岁,身高(164.3±3.4)cm,体重(59.4±5.4)kg,体脂率(22.0±2.7)%。运动员熟练掌握抗阻技术,训练过程中无重大伤病导致运动员训练中断或退出。

1.2 研究方法

1.2.1 实验设计

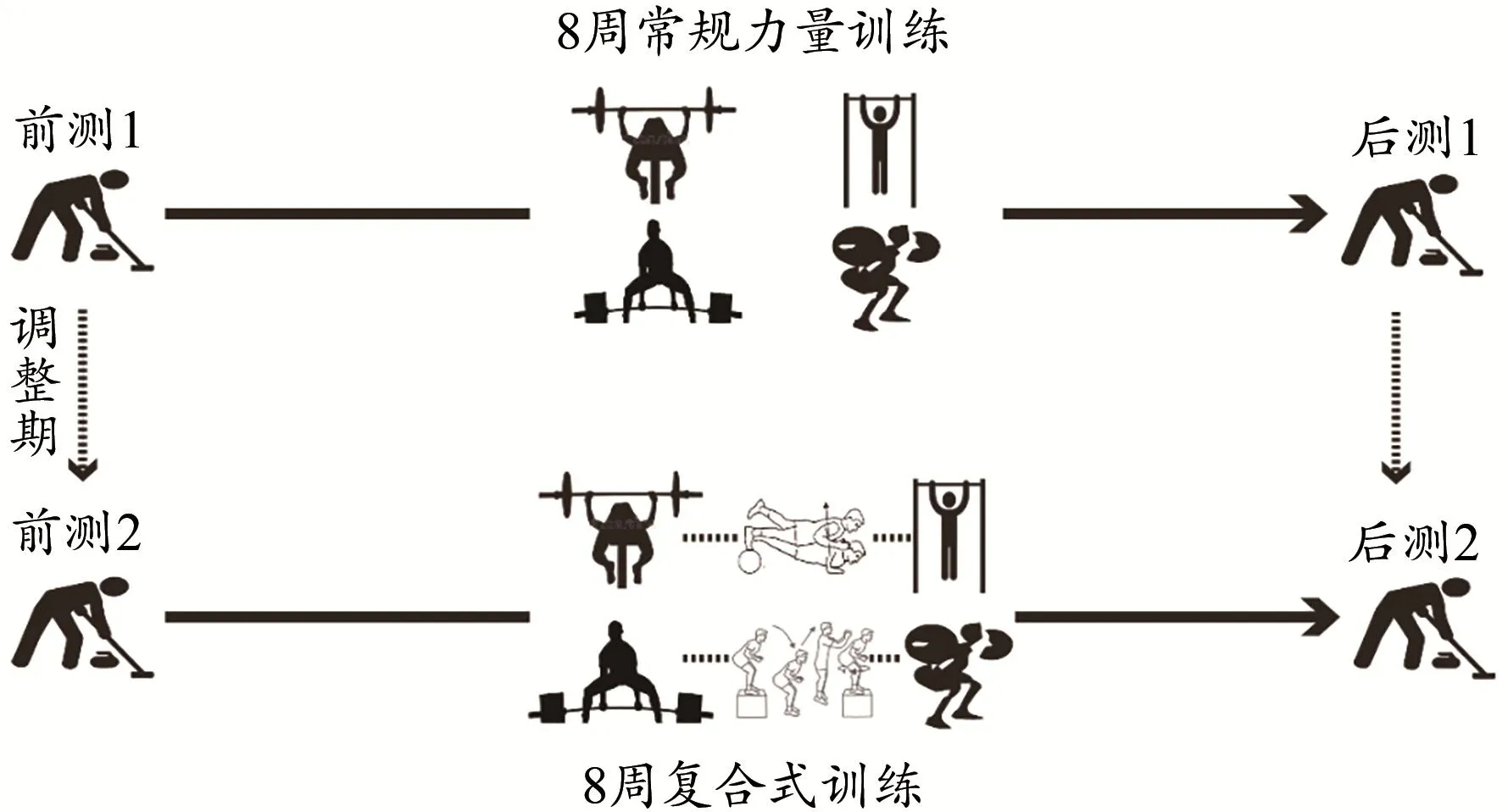

鉴于研究对象为精英冰壶运动员,样本群体较小,缺乏对照组,难以开展完全随机对照试验,本研究运用原始群体,在较为自然的情况下进行实验处理的研究方法。冰壶国家队运动员在进行8周常规力量训练后,受新冠肺炎疫情影响,休假与隔离共计8周(调整周),然后采取8周复合式训练以匹配常规力量训练周期。常规力量训练阶段和复合式训练阶段均处于非冰期与冰期的衔接阶段。训练过程中,运动员处于全封闭训练状态,并执行严格的生活管理(图1)。

图1 本研究实验设计Figure 1. Experimental Design

1.2.2 负荷方案

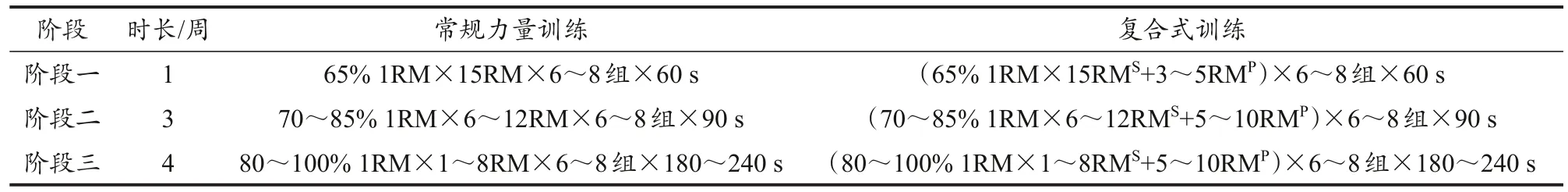

常规力量训练和复合式训练均按照力量训练分期理论采取线性周期力量训练的负荷安排(Bompa et al.,2017)。其中,阶段一每周2次力量训练课,阶段二和阶段三均为每周3次力量训练课。常规力量训练课以卧推、深蹲、硬拉、引体向上等大肌肉群结构性练习为主,并结合前臂、手指等辅助练习,而复合式训练课则在常规力量训练结构性练习的基础上组内加入增强式练习,包括上肢快速震动杆击、掌俯卧撑、弹力带快速反向引体向上、Keiser气阻力快速推拉、跳箱等练习。在训练手段的选择上,采用2个动作模式相似的训练手段组合形成双复合组(complex pair)练习模式,常规力量训练与增强式训练间间歇0~30 s。例如,1RM卧推练习后30 s随即进行5~10次的快速前推药球练习。复合式训练周期中,增强式训练手段根据运动员力量水平的提高逐步增加难度。例如,阶段二中上肢增强式训练手段选择以2~4磅(约0.91~1.81 kg)轻负荷上肢快速震动杆击的练习,阶段三中选择以连续击掌俯卧撑等大负荷训练手段。具体训练周期与负荷设计详见表1。运动员保持每周2次中低强度的有氧运动、运动损伤防护训练、投壶练习。

表1 线性周期力量训练负荷方案Table 1 Linear Period Strength Training Programme

1.2.3 评价指标

基础力量评价指标:1RM卧推重量、引体向上次数、1RM深蹲重量。扫冰专项能力评价指标:扫冰推出压力(均值/峰值)、扫冰拉回压力(均值/峰值)、扫冰频率(均值/峰值)、扫冰绩效值。

1.2.4 基础力量测试

根据美国体能协会(National Strength&Conditioning Association,NSCA)体能测试流程对运动员训练前后的力量水平进行测试(Miller,2018)。力量素质测试(卧推、深蹲、引体向上)前运动员进行10 min有氧自行车骑行,并采用动态拉伸练习完成上、下肢肌肉的一般性热身。1RM卧推和深蹲力量测试前,指导运动员轻松完成5~10RM的重量热身练习,休息1 min后以卧推练习增加4~9 kg,深蹲练习增加14~18 kg的原则,完成3~5RM的热身重量,休息2 min后按照以上原则增加负重,完成2~3RM接近最大重量的负重,休息2~4 min后再次按照以上原则增加负重,指示运动员试举1RM重量。如果成功,休息2~4 min,继续按照负重增加原则,增加负重进行1RM负重试举。如果失败,休息2~4 min,再以卧推练习减少2~4 kg,深蹲练习减少7~9 kg后再次试举,直到可以正确完成1次反复动作,被测试者需要在6次以内完成最大力量的测试,测出1RM重量。引体向上测试中,受试者在一般性热身结束后,直接开始引体向上测试,要求引体向上动作完成过程中下颌超过握把记为1次,下落至最低处时双臂不能出现明显的屈曲现象,身体不能出现明显的摆动,记录引体向上次数。

1.2.5 扫冰能力测试

采用智能扫冰仪(Smartbroom PT2,加拿大)测试训练前后运动员的扫冰专项能力。目前,智能扫冰仪是量化冰壶运动员扫冰能力的“金标准”测试,它能有效测量运动员的扫冰推拉力量、扫冰推拉频率以及扫冰绩效值。扫冰测试前运动员进行10 min有氧自行车骑行,并采用动态拉伸练习完成上下肢肌肉的一般性热身,然后在冰面上进行原地30 s不带鞋套的扫冰测试(图2)。

图2 智能扫冰仪扫冰测试Figure 2. Smartbroom Sweeping Test

1.2.6 数理统计

数据以平均数±标准差(M±SD)表示,采用Excel 2019编辑函数公式计算扫冰绩效值,扫冰绩效值=(推出压力均值+拉回压力均值)×0.5×频率均值扫冰时间(s)

采用Shapiro-wilk检验和PP图综合判定各组数据的正态分布情况(张文彤,2017)。考虑到运动员基线能力水平(前测)可能会对训练效果造成影响,对满足正态分布(含近似正态分布)的数据,采用协方差分析判断组间训练效果的差异,并利用Psychometrica效应量计算器(Lenhard et al.,2016),转化计算组间效应量(Cohen’d),评定标准为:d≤0.5为小效应,0.5<d≤0.8为中等效应,d>0.8为大效应(Cohen,1988)。对不满足正太分布的数据,则采用非参数检验(Wilcoxon符号秩检验)判断不同训练效果的差异。显著性水平选择P<0.05,95%置信区间(95%CI)。统计软件为IBM SPSS Statistics 25.0(美国)。

2 研究结果

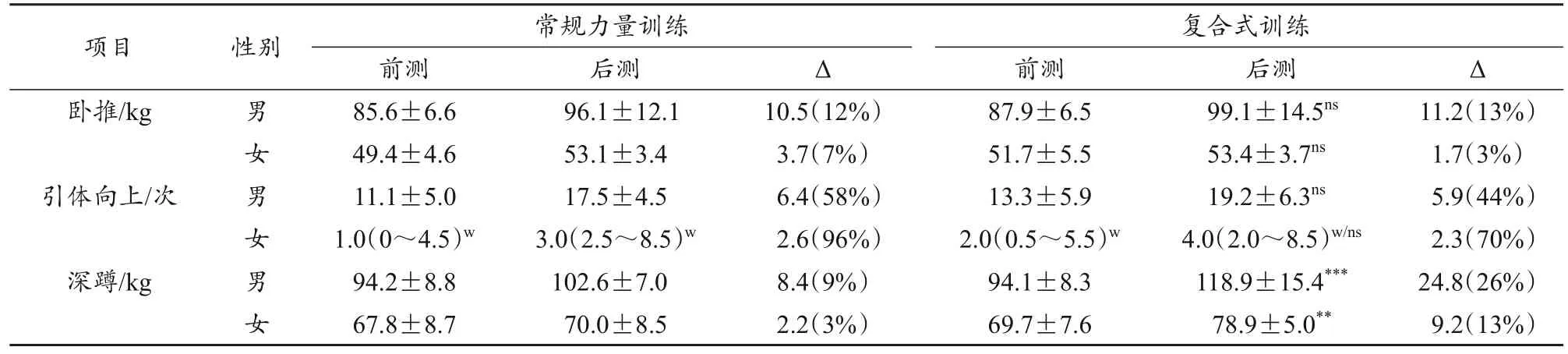

2.1 复合式训练对运动员力量素质的影响

复合式训练与常规力量训练后冰壶国家队运动员组间深蹲力量存在统计学差异,且组间效应量为大效应量(男,F=23.5,P<0.001,95%CI:9.3~23.4,d=2.2;女,F=11.3,P=0.004,95%CI:2.8~12.6,d=1.7)。相比之下,复合式训练提高冰壶国家队运动员卧推、引体向上力量的效果与常规力量训练之间无统计学差异(P>0.05),组间效应量较小(d=0.1~0.6)(表2)。

表2 中国冰壶国家队运动员力量素质变化Table 2 Strength Changes ofAthletes

2.2 复合式训练对运动员扫冰能力的影响

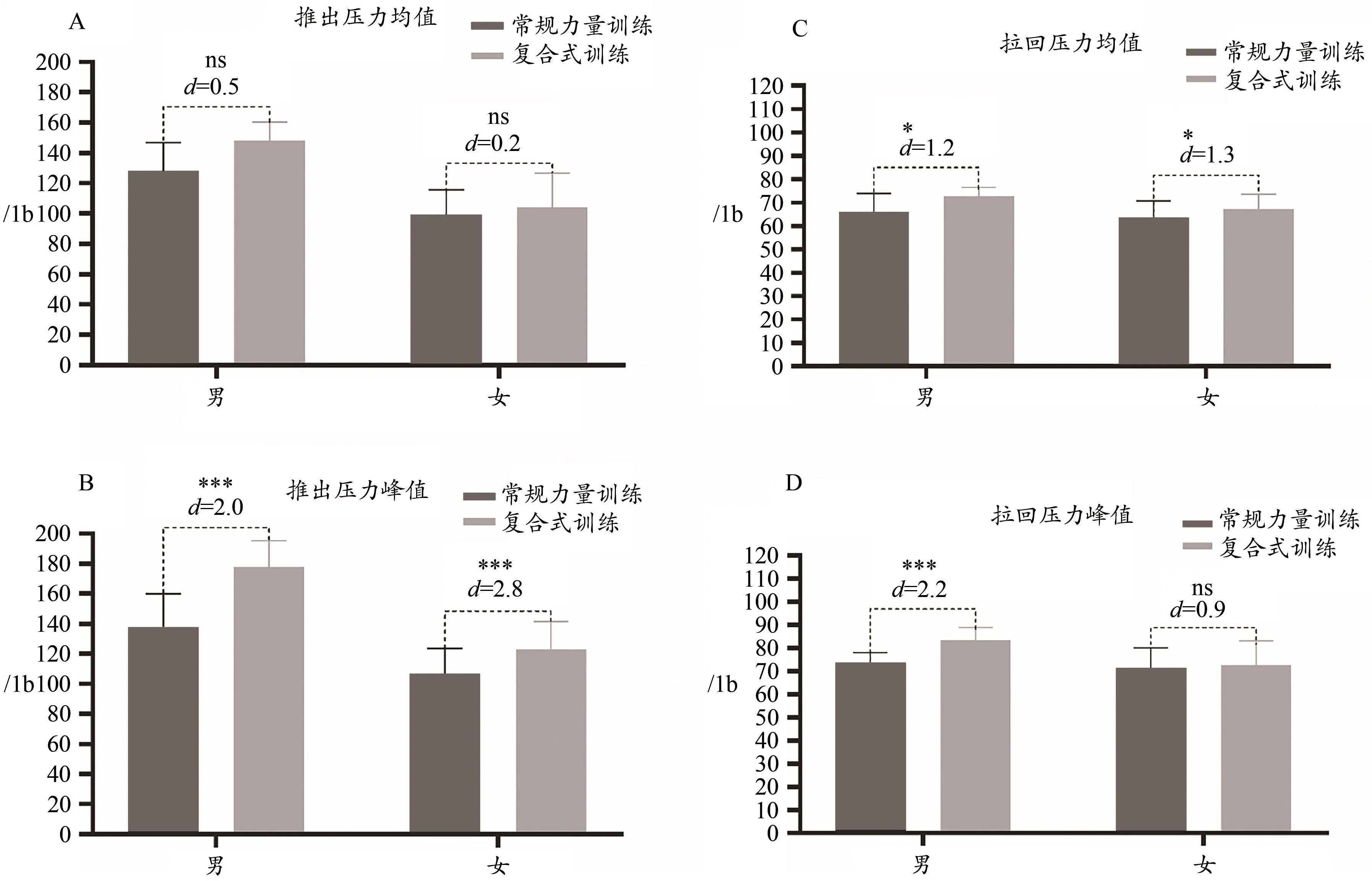

复合式训练与常规力量训练相比,运动员扫冰推出压力峰值(男,F=18.8,P<0.001,95%CI:10.5~30.0;女,F=29.6,P<0.001,95%CI:8.7~19.9,)与拉回压力均值(男,F=7.0,P=0.02,95%CI:0.7~6.2;女,F=5.9,P=0.03,95%CI:0.5~8.3)均存在组间统计学差异,且d为大效应量。男运动员组间拉回压力峰值也存在统计学差异(F=22.3,P<0.001,95%CI:4.2~10.7),d为大效应量。相反,男、女运动员组间推出压力均值不存在统计学差异(P>0.05),d为小效应量。同时,女运动员的组间拉回压力峰值也不存在统计学差异(F=2.9,P=0.11),但d为大效应量(图3)。

图3 中国冰壶国家队运动员扫冰力量变化情况Figure 3. Changes of Sweeping Strength ofAthletes

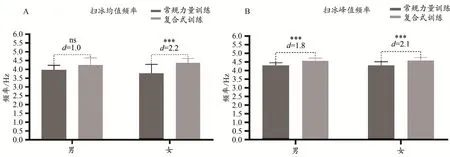

复合式训练与常规力量训练相比,运动员组间频率峰值均存在统计学差异(男,F=15.2,P=0.001,95%CI:0.1~0.4;女,F=16.6,P=0.001,95%CI:0.1~0.3),且d为大效应量。虽然,只有女运动员组间扫冰频率均值存在统计学差异(F=18.8,P=0.001,95%CI:0.2~0.6),但男运动员组间扫冰频率均值存在大效应量(d=1.0)(图4)。

图4 中国冰壶国家队运动员扫冰频率变化情况Figure 4. Changes of Sweeping Frequency ofAthletes

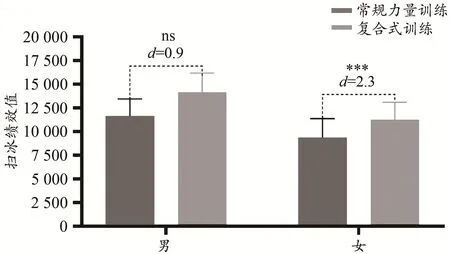

复合式训练与常规力量训练相比,女运动员的组间扫冰绩效值存在统计学差异(F=19.4,P=0.001,95%CI:591.2~1701.1),且d为大效应量。虽然,男运动员的组间扫冰绩效值不存在统计学差异(F=3.9,P=0.064,95%CI:-85.2~2 722.9),但男运动员组间扫冰绩效值增长效果为大效应量(d=0.9)(图5)。

图5 中国冰壶国家队运动员扫冰绩效值变化情况Figure 5. Changes of Key Performance Index ofAthletes

3 讨论

本研究主要发现复合式训练相对于传统常规力量训练,在提高国家队冰壶运动员扫冰能力上具备发展扫冰频率与拉回压力的优势。虽然,复合式训练并不能显著性地提升所有的扫冰指标,但考虑到复合式训练提高运动员扫冰推出压力峰值、扫冰拉回压力均值/峰值、扫冰频率、扫冰绩效值的效果较常规力量训练均为大效应量(d>0.8),可以确定复合式训练对改善精英冰壶运动员专项扫冰能力具有积极作用。

根据力量-速度曲线原理,复合式训练不仅采取较大的负荷(75%1RM以上)增强曲线中的高力量部分,同时采用低负荷(50%1RM以下)快速动作的练习促进曲线中高速度区域的发展(Haff et al.,2013)。复合式训练充分利用了大负荷慢速力量训练与低负荷快速增强式练习的特征,使整个力量-速度曲线得到更全面的适应性变化,其训练效果优于单纯的大重量常规力量训练。复合式训练符合扫冰专项适用性需求的潜在生理学机制在于其利用了后激活增强效应(post-activation potentiation,PAP),运动员在大负荷抗阻刺激后肌球蛋白轻链的磷酸化增加,使肌丝对钙更敏感,减少突触前抑制,增加横桥的数量,使肌肉收缩增强,同时力量向肌腱传送的过程会使肌腱与肌纤维的夹角“羽状角”变小,以提高机械传递效率,整个过程激活了更多的运动单元,募集更多的快肌纤维,提高了随后增强式练习的功率输出(梁美富等,2019;刘敏等,2019;王安利 等,2014;周彤 等,2017)。此外,复合式训练可以充分利用增强式练习中的拉长-缩短周期(SSC)提高运动员由肌肉离心收缩阶段向向心收缩阶段的快速转化能力(郝磊 等,2019;王银晖,2020 ;Matthews et al.,2010),以上能力与扫冰过程中运动员的肌肉收缩机制相关,这也是复合式训练能提高精英冰壶运动员扫冰频率的重要原因。由于常规力量训练手段(如卧推、深蹲、硬拉等)中肌肉等张收缩速度较慢,且肌肉离心收缩与向心收缩之间的转化时间较长(Padulo et al.,2012)。Jovanović等(2014)研究显示,在完成12RM以内的卧推力量训练中平均向心收缩速度不会超过0.5 m/s。Weakley等(2021)针对多项最大力量训练中不同水平受试者(包括举重运动员)单组卧推练习完成时的速度分析发现,卧推动作速度约0.17 m/s。显然,肌肉收缩速度较慢的力量练习手段无法满足精英冰壶运动员高频率的扫冰推拉需求。Marmo等(2006)更是指出,增加扫冰频率是提高扫冰能力的最佳策略,而复合式训练则可以弥补常规力量训练发展扫冰频率的局限性。

扫冰的实质是冰刷在冰面上摩擦,其摩擦力的大小为f=μ×N(μ为摩擦系数,N为垂直压力)。由于冰面的摩擦系数随着扫冰逐渐降低,影响扫冰力量大小的核心因素在于扫冰过程中的垂直压力。精英级别的冰壶运动员冰刷扫冰长度达11 cm,而最大垂直压力发生在冰刷离运动员身体重心垂直线最近的距离(Bradley,2009)。在快速扫冰过程中,运动员若能将冰刷拉近身体重心垂直点,并快速推出(瞬间加速)则可以最大限度地发挥上肢力量,这需要运动员的肌肉具备出色的向心收缩加速能力。Bogdanis等(2018)研究发现,复合式训练能有效提高肌肉的向心收缩速度,从而提高力的增长率(RFD)。当运动员扫冰拉回收缩RFD增加,冰刷就更容易靠近身体重心垂直点,造成冰刷杆与冰面的垂直角度增大,扫冰压力增大。研究发现,扫冰推出压力峰值和拉回压力峰值的显著性增长,也说明运动员在高频率扫冰拉回瞬间,冰刷离身体重心垂直点的距离可能进一步缩短。相反在扫冰推出过程中,冰刷杆与冰面的垂直角度变小,运动员无法有效发挥上肢最大垂直推出力量。遗憾的是本研究未发现复合式训练具备发展冰壶国家队运动员上肢推出力量的优势,其可能原因是冰壶运动员长期重视上肢卧推力量的发展,导致上肢力量水平的增长幅度减小,组间推出压力均值不显著。即使推出压力均值对提高精英冰壶运动员的扫冰绩效值极其重要,但这一项子能力的提高空间相对较小。此外,研究表明,肌肉产生最大肌力所需的最小时间窗约为300 ms(Taber et al.,2016)。然而,高频率扫冰导致冰壶运动员无法在短时间内有效发挥出最大推出力量水平,这意味着传统以发展上肢最大推出力量为导向的卧推等常规力量训练效益不足。相比较,冰壶运动员长期相对忽视下肢力量训练,导致下肢深蹲力量水平较低。本研究发现,冰壶国家队运动员前测深蹲力量水平均低于自身体重的1.5倍也充分说明了该问题。前人研究表明,下肢力量训练有助于提升运动员的上肢乃至全身功率输出(Hermassi et al.,2011)。那么,同理下肢深蹲训练可能对提高精英冰壶运动员的上肢扫冰功率输出也起到了积极作用。

本研究的复合式训练采取了线性周期力量训练的安排模式,在传统的力量训练理念中,复合式训练往往被安排在周期力量训练的后期,如爆发力发展阶段。当运动员需要具备出色的最大力量水平(如上肢力量达到0.8~1.2倍体重,下肢力量达到1.5倍体重)后开展实施复合式训练(Baechle et al.,2011)。而本研究则采用了循序渐进的方式,将增强式训练内容提前融入各训练阶段中,形成线性周期复合式训练方案。根据运动员不同训练阶段的能力循序渐进地递增增强式练习的次数,同一练习部位的增强式练习次数分别为18~40次(阶段一),30~80次(阶段二),30~80次(阶段三)。总体增强式练习负荷量的增加参考了美国体能协会所推荐的安全负荷范围(Baechle et al.,2011)。同时,本研究训练方案遵从复合式训练频率为每周1~3次为宜的建议,针对同一肌群的需要应安排48~72 h恢复时间(Ebben et al.,1998;Hamid et al.,2014)。由于复合式训练中大负荷力量训练与增强式练习的间歇时间也是影响训练效果的重要因素。Ebben等(1998)研究认为,大负荷力量训练后0~30 s进行增强式练习可以利用力量训练导致神经激活效应从而提高效训练效果,但Jensen等(2003)却认为最小休息间歇10~15 s可能降低后续爆发力。而本研究采用0~30 s的间歇时进行复合式训练,目的在于提高峰值功率的同时促进爆发力耐力的增长。从复合式训练提高国家队冰壶运动员的扫冰绩效值可以发现,缩短大负荷力量训练与增强式练习的衔接时间更有利于精英冰壶运动员持续扫冰能力的发展。郑丽等(2017)研究指出,对训练的效果探讨不能仅停留在训练手段层面,而应该体现出训练手段的时序变化以及同期化训练内容的搭配组合,同时专项化训练也不意味着对常规力量训练手段的抛弃。本研究为进一步提高精英冰壶运动员基础力量转化为专项力量的能力,在常规力量训练手段的基础上加入了上肢震动杆推拉、上肢KEISER气阻力推拉、下肢跳箱等增强式练习形成线性周期复合式训练,弥补了常规力量训练手段肌肉收缩速度不足的短板,强化了肌肉离心-向心收缩转化的能力。因此,线性周期负荷结构的复合式训练是一种发展精英冰壶运动员扫冰能力的优化手段。

4 结论

复合式训练比常规力量训练更有利于提高我国精英冰壶运动员的最大扫冰推出压力、扫冰拉回压力以及扫冰频率,从而优化扫冰绩效值。