健康老龄化的挑战

——衰弱:概念框架、风险评估及体力活动干预研究

王世强 ,胥祉涵 ,王一杰 ,王少堃 ,吕万刚

2019年,联合国发布的《世界人口展望》指出,随着人类预期寿命的增加,到2050年,全球65岁以上的老年人将超过15亿,每6个人中将有1个老年人,全球老龄化态势将进一步加剧。在全球老龄化背景下,健康老龄化面临的挑战之一——衰弱(frailty),被正式提出,其成为困扰老年人的重要健康问题,已是目前国内外的研究热点。2018年9月和2019年10月,第一、二届衰弱症(中国)国际研讨会分别在上海和北京召开。会上,全球衰弱领域学者深入讨论衰弱的预防和干预问题。衰弱是老年人健康和疾病之间的亚健康状态,其可增加跌倒、失能、认知障碍和残疾等不良健康事件的发生风险。研究发现,衰弱使跌倒的发生率增加1.2~2.8倍,使住院率增加1.2~1.8倍,使死亡风险增加1.8~2.3倍,是死亡的重要预测因子(Vermeiren et al.,2016)。数据显示,8.6%的衰弱患者医疗花费占比高达40%。若不能及时识别衰弱的发生,将严重影响老年人的生活质量和身体功能(Kojima et al.,2018)。

研究表明,营养、认知、药物和体力活动等干预手段均能改善衰弱症状,2019年,在国际衰弱和肌肉减少症研究会议(International Conference on Frailty and Sarcopenia Research,ICFSR)编制的《国际临床实践指南:身体衰弱的识别和管理》中,体力活动干预被认为是目前预防衰弱发生和延缓衰弱状态最有效的首选方式,处于“强推荐”层级(Dent et al.,2019)。与年龄相比,衰弱是一项能更准确预测新冠肺炎感染风险和死亡风险的指标。意大利和英国等欧洲国家的最新诊疗方案,已将衰弱程度作为对新冠肺炎患者进行护理分级的依据(Boreskie et al.,2020)。本研究跟踪国内外关于衰弱的最新研究,在对衰弱的概念模型发展和风险评估工具进行介绍的基础上,着重围绕近年来体力活动对衰弱影响的研究进展进行回顾总结,梳理体力活动干预老年衰弱的相关研究,为我国积极应对老龄化和推动形成老年人的体医融合非医疗健康干预模式助力。

1 衰弱概念的提出及其理论框架

20世纪60年代末,O’Brien等(1968)提出了老年人群体中可能存在潜在的亚健康特质人群。1978年,美国老年联邦会议正式提出了衰弱的概念,用于描述老年人由于长期累积的健康问题,需要提供支持性服务或关照以应对日常生活。美国学者Fried将衰弱和残疾进行了概念性区分,发展成为独立的概念。“衰弱”概念的提出基于一定的理论框架,主要包括以下3种。

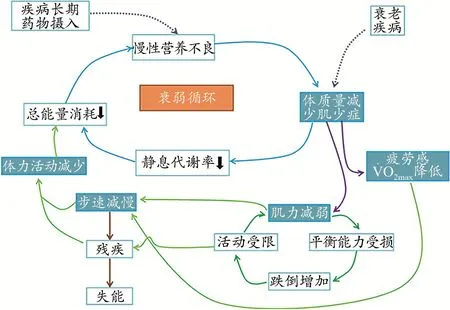

1)衰弱循环模型。Fried等(2001)在追踪调查5 000多例65岁以上老年人生理状态及对其数据进行研究分析的基础上,提出了衰弱循环理论模型。其核心观点是,衰弱是机体生理状态下降造成的生物学症状,并非某种疾病或疾病的并发症,而是多个组织、系统的功能失调导致的内稳态失衡。疾病状态、衰老等会引起机体体质量减少和肌少症,进而减弱机体力量,减少最大摄氧量,引起步速的减慢和体力活动的减少,随之而来的是总能量代谢减慢引起或加重慢性营养不良,最后又进一步导致体质量下降。肌力减少、体质量下降、力量减弱、步速减慢、体力活动减少和疲劳感等状态共同构成一个循环,各生理状态之间直接关联或通过中介因素间接关联(图1)。

图1 衰弱循环模型Figure 1. Frailty Cycle Model

2)累积健康缺陷模型。Rockwood等(2005)提出的累积缺陷理论认为,机体的健康状况可以通过躯体、功能、心理和社会等非典型性疾病表现来体现,即通过非特异症状、体征和实验室指标的异常情况的累积程度来识别机体的衰弱程度。该模型定义的健康缺陷包括症状、失能、共患病、生理和心理指标及社会资源等。累积的健康缺陷越多,表示机体衰弱越严重,进一步发展成疾病或造成残疾的风险越大。

3)整合概念模型。基于人的整体观点,荷兰学者Gobbens等(2010)提出了衰弱的整合概念模型。不再局限于身体层面的衰弱,该模型将身体健康、心理状况和社会状况3个方面进行整合,认为衰弱是指个体功能的一个或多个方面受到损害,随时间动态变化,是一个从非衰弱发展到衰弱状态的连续渐变过程。

2 衰弱的风险评估工具

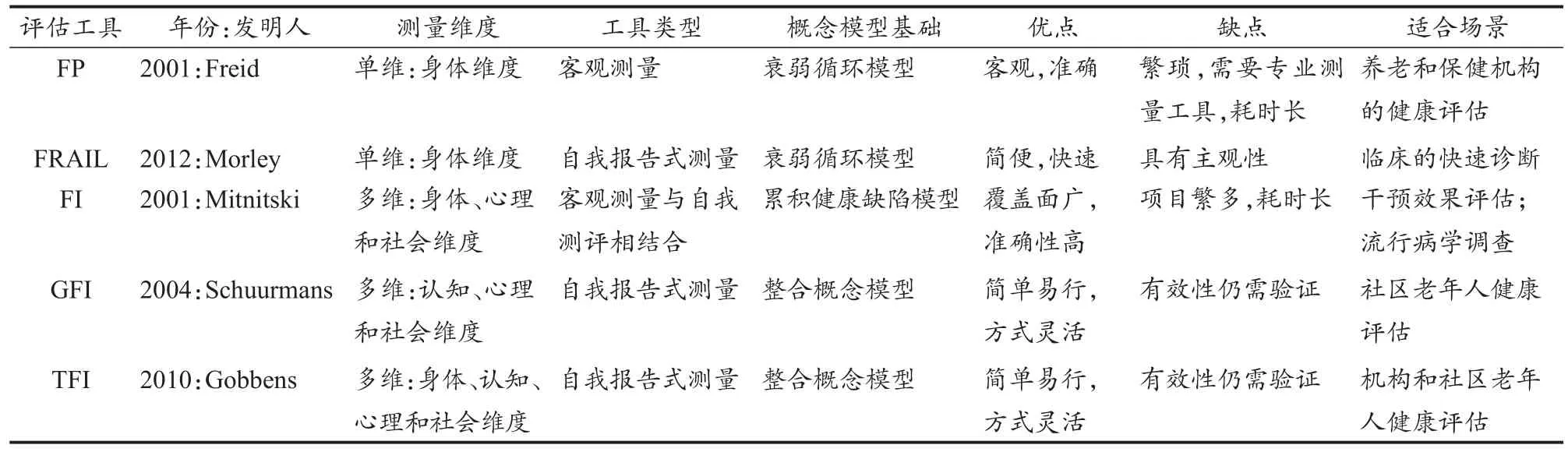

自衰弱的概念提出以来,医学和老年学研究学者提出了多个评估工具,但国际上尚无统一的衰弱风险评估工具。认可度较高的量表主要包括:基于衰弱循环模型开发的衰弱身体表型(physical frailty phenotype,FP),基于累积健康缺陷模型开发的衰弱指数(frailty index,FI),基于整合概念模型开发的格罗宁根衰弱量表(Groningen frailty indicator,GFI)和蒂尔堡衰弱量表(Tilburg frailty indicator,TFI)(表1)。

表1 衰弱风险评估工具对比Table 1 Comparison of FrailtyAssessment Tools

2.1 衰弱身体表型

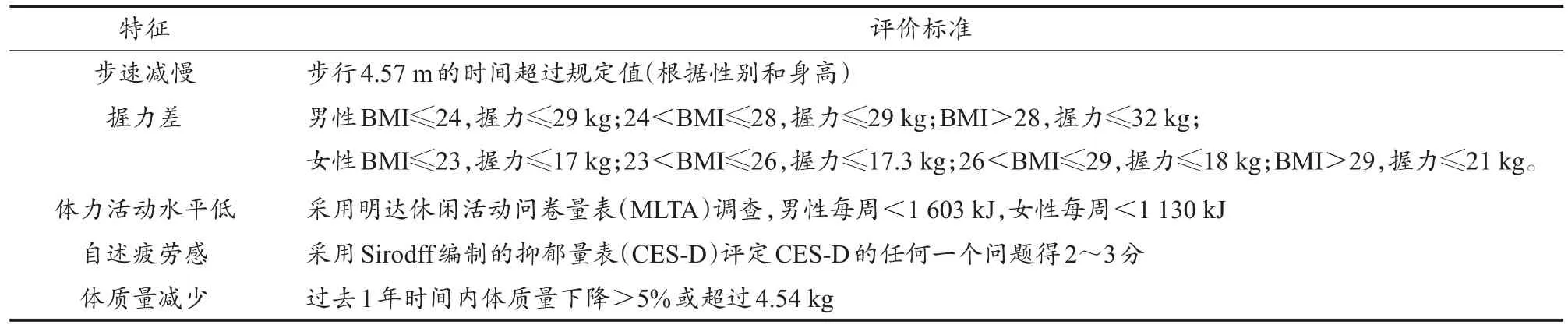

FP是Fried等(2001)对5 317例65岁以上老年人进行研究分析的基础上提出的用于诊断衰弱的5条标准:步速减慢,握力差,体力活动水平低,自述疲劳感,体质量减少(指过去1年时间内具有不明原因的体质量减少)。如果满足或多于以上5项标准中的任意3项,则可被诊断为衰弱,满足其中的1~2项则为衰弱前期。该评估标准的优点是较为客观,被用于探索衰弱风险影响因素和评价衰弱干预效果,常作为“金标准”用于检测其他衰弱评估工具的可靠性。然而完成其测量,需要设备辅助且评估耗时较长,并不适合临床上的快速诊断(表2)。

表2 FP评估标准Table 2 Evaluation Criteria of FP

2.2 衰弱指数

FI是Rockwood等(2005)在累积健康缺陷概念模型基础上开发的衰弱评估工具。其不关注某个单独的健康缺陷,而是基于整体的角度对衰弱进行描述,采用多种健康表征测量机体健康赤字。它包含体征、症状、功能损害和实验室指标等多项健康缺陷,内容涵盖认知功能、患病情况、自理能力、自评健康和心理健康等方面。FI的计算公式为:健康缺陷个数/所有健康缺陷的数量。累积的健康缺陷越多,个体的衰弱程度越高。该量表没有固化衰弱的指标,在遵循健康缺陷选取原则的基础上可以根据需求对衰弱进行程序性自由构建。健康缺陷的数量可以存在差异,但至少应该包含30条健康缺陷条目。由于FI对评估和预测老年人的健康状况具有较高的有效性和稳定性,近年被广泛用于老年学、人口学和社会学等领域研究。

2.3 GFI和TFI

GFI和TFI是基于衰弱整合概念模型提出的标准化问卷,其不仅包含身体层面,还包含认知、心理和社会等层面。GFI包含15个衰弱评估条目:身体维度包含8个条目(身体健康、步行困难、平衡能力受损、视力减弱、听力差、双手无力、体质量降低、身体疲劳),心理维度包含4个条目(记忆力减退、焦虑、抑郁状态、应对能力降低),社会层面包含3个条目(独居、社会支持减少、社交缺乏)。TFI采取二分类计分法,总分为15分,得分超过5分则判断为衰弱,包含身体、认知、心理和社会4个维度。

采用不同的衰弱评估工具测量,衰弱的发生率有所不同。以FP为衰弱风险评估标准,一项Meta分析对纳入的16项研究的42 775名老年人评估发现,衰弱前期和衰弱的发生率分别为58.2%和18.2%(Kojima et al.,2019)。一项针对我国老年人的研究,运用FI评估工具分析了2011—2015年中国健康与养老追踪调查数据,发现我国老年人的衰弱发生率较高,2015年的衰弱发生率为28.4%,且具有逐渐递增的趋势(尹佳慧等,2018)。一项关于社区老年人衰弱发生情况的Meta分析显示,以FP、FI和FRAIL为测量工具,中国社区老年人的衰弱发生率分别为8%、12%和15%(He et al.,2019)。

3 体力活动对衰弱的干预作用

3.1 运动类型:多组分的综合运动更能改善衰弱状况

3.1.1 有氧运动对衰弱的作用

为了观察以有氧活动为主的生活方式干预对延缓老年人衰弱的作用,一项跟踪研究发现,12个月以步行为主的体力活动干预后,老年人的衰弱发生率从24%降低至10%,而以健康教育为主的对照组衰弱发生率降低至19.1%,二者具有显著性差异。除了体力活动水平显著增加以外,在FP的其他指标方面,两组之间并无显著性改变(Cesari et al.,2015)。Espinoza等(2019)研究显示,为期6周的步行锻炼干预,且每周进行1次电话随访,老年人的步速和计时起走(timed up&go,TUG)显著提升,衰弱发生率从10.3%的基线值降低到干预后的3.5%,但对肌力的影响不显著。虽然有氧运动被视为老年人安全有效的锻炼方式,但由于单纯的有氧运动在改善老年人肌力方面的效果不佳,因此,多个衰弱管理和干预指南并不建议健康管理人员单独采用有氧运动用于衰弱的治疗(Dent et al.,2019)。

除此之外,笔者认为还有两篇值得关注的文章,一篇是杨振之先生从哲学角度提出的“诗意栖居说”[27],另一篇是胡传东先生从进化心理学角度提出的“心理适应说”[28](笔者姑且这样称之)。本文认为,杨振之先生的“诗意地栖居”一定程度上切近了旅游的本质。但由于其切入的路径是哲学的思辨,逻辑上虽有说服力,但比较缺少科学和事实的说服力。本文认为与其说是“诗意地栖居”,不如说是“流动地栖居”“迁移地栖居”更能反映出旅游的动态性特征,也更符合人类发展演化的历史事实。

3.1.2 抗阻训练对衰弱的作用

肌少症可能是衰弱的前兆,因此抗阻训练对衰弱也具有预防和治疗效果(Angulo et al.,2020)。Yoon等(2018)研究显示,4个月的抗阻训练可显著增加老年人的TUG和步速,改善其握力和膝关节伸展力,衰弱评分显著降低。与平衡和弹力带干预为主的对照组相比,衰弱评分发生明显变化。有研究将抗阻运动和有氧运动干预对老年人衰弱的作用效果进行对比发现,抗阻运动能更大幅度地增加肌肉力量,改善衰弱的相关症状(Villareal et al.,2017)。一项纳入16项研究的Meta分析显示,抗阻训练增加了衰弱老年人6.6%~37.0%的最大肌力,使肌肉质量增加3.4%~7.5%,肌肉爆发力增加48.2%,降低了4.7%~58.1%的跌到风险(Lopez et al.,2018)。另一项Meta分析显示,尽管多种运动方式相结合的多组分运动是改善衰弱及衰弱前期老年人肌肉力量、步速、平衡能力和身体体能的最佳运动方式,但单独抗阻训练也能起到改善衰弱的作用,而其他运动类型则不能显著改善衰弱。该研究建议在进行多组分的综合运动时要将抗阻训练纳入其中(Jadczak et al.,2018)。

有证据显示,单独或结合其他运动方式的抗阻训练对衰弱的改善效果明显优于不包含抗阻训练的多组分运动(Cadore et al.,2013)。鉴于此,ICFSR《国际临床实践指南:身体衰弱的识别和管理》第六条推荐,卫生健康工作人员在对衰弱老年人进行身体活动干预时,采取的项目应该包含渐进性的、抗阻训练的体育运动项目(Dent et al.,2019)。Sahin等(2018)随机对照研究发现,连续8周、每周3天的低强度抗阻训练和高强度抗阻训练能增强肌力,提升身体功能,降低衰弱评分,高强度抗阻训练在提升身体功能方面具有优势,但在改善衰弱状况方面,二者无明显差别。

3.1.3 多组分的综合运动对衰弱的作用

尽管有氧运动、抗阻训练等运动形式对改善衰弱均有一定的作用,但多组分的综合运动形式在改善衰弱状况和提升身体功能方面的效果最佳,优于单组分的运动。一项长达12个月的随机对照研究发现,每周2次的抗阻训练结合平衡训练降低了跌倒发生率和TFI衰弱分数(Arrieta et al.,2019)。Villareal等(2017)发现,6个月的单纯有氧运动和抗阻训练均增强了轻、中度衰弱老年人的身体功能,但三者对比显示,抗阻结合有氧组合干预对衰弱的改善作用显著优于单纯有氧运动或单纯抗阻训练。Nagai等(2018)随机对照研究证实,每天通过佩戴加速度计控制步数的体力活动干预结合每周2次的抗阻训练能够增加下肢肌力,促进轻体力活动的增加,降低衰弱的发生率。每周2次的单纯抗阻训练虽然在改善下降肌力等方面具有优势,但不能显著改善衰弱状态。另外,包含平衡和抗阻的多组分体力活动干预不仅是有效的,而且与其他干预措施相比,成本-效益比最小(Alhambra-Borrás et al.,2019)。

近年,国内外的衰弱干预指南、专家共识或证据总结均认为多组分的身体活动能有效增加衰弱老年人的肌肉力量、步速,改善平衡能力,是管理和干预衰弱必不可少的手段。例如,ICFSR《国际临床实践指南:身体衰弱的识别和管理》第五条指出,应为衰弱老年人提供多组分的体力活动方案。专家组给予指南的同意率高达95%,达“强推荐”层级(Dent et al.,2019)。国内研究人员通过对专家共识、系统评价和指南等证据进行综合评价后,汇总得出衰弱老年人身体活动的最佳证据,推荐进行抗阻、理论和平衡训练联合的多组分身体活动计划(李秋萍等,2020)。

3.2 运动形式:团体训练能提升衰弱老年人的运动依从性

提高衰弱老年人的运动依从性是运动干预效果的保障。有研究报道,虽然在长达1年有监督的运动干预后社区老年人的生理功能得以提升,衰弱发生率显著下降,但对干预期结束后3个月进行的跟踪调查显示,独自运动且坚持锻炼的人数大幅减少,衰弱发生率回升(Freiberger et al.,2016)。因此,如何使老年人长期坚持锻炼是预防衰弱发生的重要问题。梳理国内外研究发现,团体运动比独自运动具有较高的运动依从性(王深等,2015;Mcphee et al.,2016)。研究证实,与单独运动者相比,在训练有素的锻炼指导者的帮助下,每2周进行1~2次的中等强度团队运动的老年人具有较好的依从性、较低的衰弱发生率和较少的护理费用支出,为对照组护理费用的73%(Kwan et al.,2019)。系统综述研究显示,团体形式的运动干预可以增加步速,提高平衡能力,改善衰弱,而单独的自我管理的运动形式则可能缺乏同伴的支持和鼓励,无法保证运动的依从性(Apostolo et al.,2018)。一项长达4年、每周1次、每次60 min的综合性体力活动跟踪研究效果评价发现,基于自我团队训练管理能促进老年人身体活动的依从性,衰弱发生率显著降低,护理需求减少(Apostolo et al.,2018;Trombetti et al.,2018)。

3.3 运动强度:中等强度运动改善衰弱效果最佳,但仍需进一步验证

12个月的多组分中等强度运动干预使FP和TFI的衰弱评分显著降低,衰弱改善效果明显优于日常轻度体力活动组(Arrieta et al.,2019)。Santos等(2019)将衰弱前期老年人分成2组,分别进行中等强度运动和大强度运动,干预3个月后的结果显示,2组老年人的下肢肌肉力量和步速均显著提高,FP测试的衰弱发生率均显著降低,二者之间无明显区别。但干预结束后的1周测试显示,中等强度的运动更能增强衰弱老年人的心理愉悦感和运动积极性。

然而,可能由于不同研究采用的衰弱评估标准不同,不同强度的运动对衰弱老年人的干预效果存在争议。Espinoza等(2019)研究显示,6周的低强度步行项目可显著改善步速和TUG,以FP为评价标准的衰弱发生率显著降低。然而,另一项对1 635名以骨质疏松性骨折的研究(Study of Osteoporotic Fractures,SOF)为评估标准纳入的社区衰弱老年人进行的研究发现,尽管持续2年的中等强度体力活动减少了老年人的坐起时间,但没有显著改善其衰弱状态(Trombetti et al.,2018)。由于高质量证据的缺乏,目前的ICFSR没有对干预衰弱的体力活动强度进行提示。虽然目前的体力活动干预衰弱相关证据总结或专家共识推荐采取中等强度运动用于预防和干预老年人衰弱,但证据层级较低,仍需要高质量的运动干预实证研究予以进一步证实(郝秋奎等,2017;李秋萍等,2020)。

4 体力活动和衰弱风险的剂量--效应关系

4.1 横断面研究

一项关于美国健康与营养的调查数据分析了2 569名50岁以上的社区人群体力活动情况。其以FI为衰弱观察指标,探讨了体力活动和衰弱程度的关系。结果显示,健康人群、轻度衰弱、中等衰弱和严重衰弱老年人参与中高强度体力活动(moderate to vigorous physical activity,MVPA)的比例逐渐降低,达到世界卫生组织(World Health Organization,WHO)倡导的150 min/周MVPA的比例逐渐降低,分别为35%、24%、9%和3%,相反,久坐行为时间逐渐延长(Troiano et al.,2008)。Silva等(2019)研究显示,低体力活动水平和久坐时间与衰弱呈正相关。该类人群与对照人群相比,衰弱风险增加1.83倍。不管是否具有久坐行为,与轻体力活动人群相比,中高体力活动人群具有较高的身体功能水平和较低的衰弱程度,从事MVPA的时间越长,身体功能水平越高,衰弱程度越低;从事轻体力活动的时间与久坐时间比值越高,身体功能水平越高,衰弱程度也越低(Manas et al.,2019)。控制了年龄、性别和教育程度等变量后,体力活动每增加1 MET-h/周,以FP测量的衰弱发生率降低6%(Mcphee et al.,2016)。随着每天体力活动时间的增加,FI测量的衰弱和衰弱前期发生率逐渐降低。体力活动每天增加1 h,衰弱的发生率就会降低46%,衰弱前期的发生率降低27%,而控制年龄、性别和身体质量指数(body mass index,BMI)等协变量后,衰弱和衰弱前期的发生率分别降低29%和19%(Koponen et al.,2013)。

但有研究指出,体力活动的强度比体力活动的量对预防老年衰弱具有更重要的作用。例如,经常从事吸尘和洗衣之类的低强度体力活动与任何年龄段的衰弱均没有关系,而快走、跳舞、骑自行车和游泳等中等强度体力活动则能显著降低中老年人的衰弱程度(Rogers et al.,2017)。不同模式的体力活动类型对衰弱的影响也不同。Chen等(2020)发现,MVPA总时间、持续性MVPA、间歇性MVPA的行走步数均与衰弱呈负相关,轻度身体活动(light physical activity,LPA)和衰弱关系不大。与持续性MVPA相比,间歇性MVPA更能降低衰弱的发生风险。美国国家健康与营养调查(National Health and Nutrition Examination Survey,NHNES)显示,剔除年龄、性别、教育和收入等多种因素后,不同的MVPA均与衰弱程度呈负相关。对比不同模式的体力活动发现,不管是持续性MVPA还是间歇性MVPA,均与衰弱程度呈负相关。若能满足50%~99%的MVPA活动指南要求,间歇性MVPA对降低FI的效果大于持续性MVPA(Blodgett et al.,2015)。

还有研究进一步给出防止老年人衰弱的体力活动推荐量。Kehler(2018)认为,低于10 min的MVPA对降低衰弱无明显作用,降低衰弱风险的持续性MVPA应至少达到75 min/周。Chen等(2020)认为,衰弱和非衰弱人群体力活动的区分界限为MVPA 43.25 min/天,步数计量的活动量为3 841步/天,而对老年人衰弱进行干预管理最适合的体力活动为70 min/周。

4.2 纵向研究

一项长达10.5年的追踪研究发现,低体力活动与衰弱和衰弱前期具有相关性,低体力活动老年人的衰弱发生风险是体力活动活跃老年人的2.49倍(Bouillon et al.,2013)。对60岁以上社区老年人进行为期一年的跟踪研究显示,有22.9%的衰弱老年人发展为更严重的衰弱状态,有19.9%的衰弱老年人衰弱风险级别降低。多因素回归分析发现,低体力活动使衰弱老年人向更高衰弱程度级别转变的风险增加了近3倍,向更低衰弱程度级别转变的发生率减少了70%(Ahmad et al.,2018)。一项进行4年的追踪研究显示,衰弱老年人MVPA出现明显的下降,同时伴随久坐时间的增加。基线MVPA与4年后的衰弱程度呈负相关,具有显著性差异,提示,基线MVPA能预测衰弱的发展程度,早期增加MVPA能阻断衰弱的发展进程(Kehler,2018)。Rodríguez-Gómez等(2020)对227名老年人的体力活动和衰弱状况进行了长达4年的跟踪研究,并根据每天步行时长,将体力活动行为分为久坐行为、低体力活动和中高体力活动。该研究观察了老年人衰弱程度随时间变化的动态轨迹,并通过成分数据分析法分析了不同衰弱轨迹中体力活动行为发生的变化。结果显示,具有衰弱状况呈积极改变的人群表现为较多的MVPA时间和较少的久坐行为(sedentary behaviors,SB)时间,衰弱轨迹未发生改变的人群则表现为较多的SB时间和较少的LPA时间,而衰弱轨迹呈现负向变化的人群则表现为较多的SB时间和LPA时间、较少的MVPA时间。

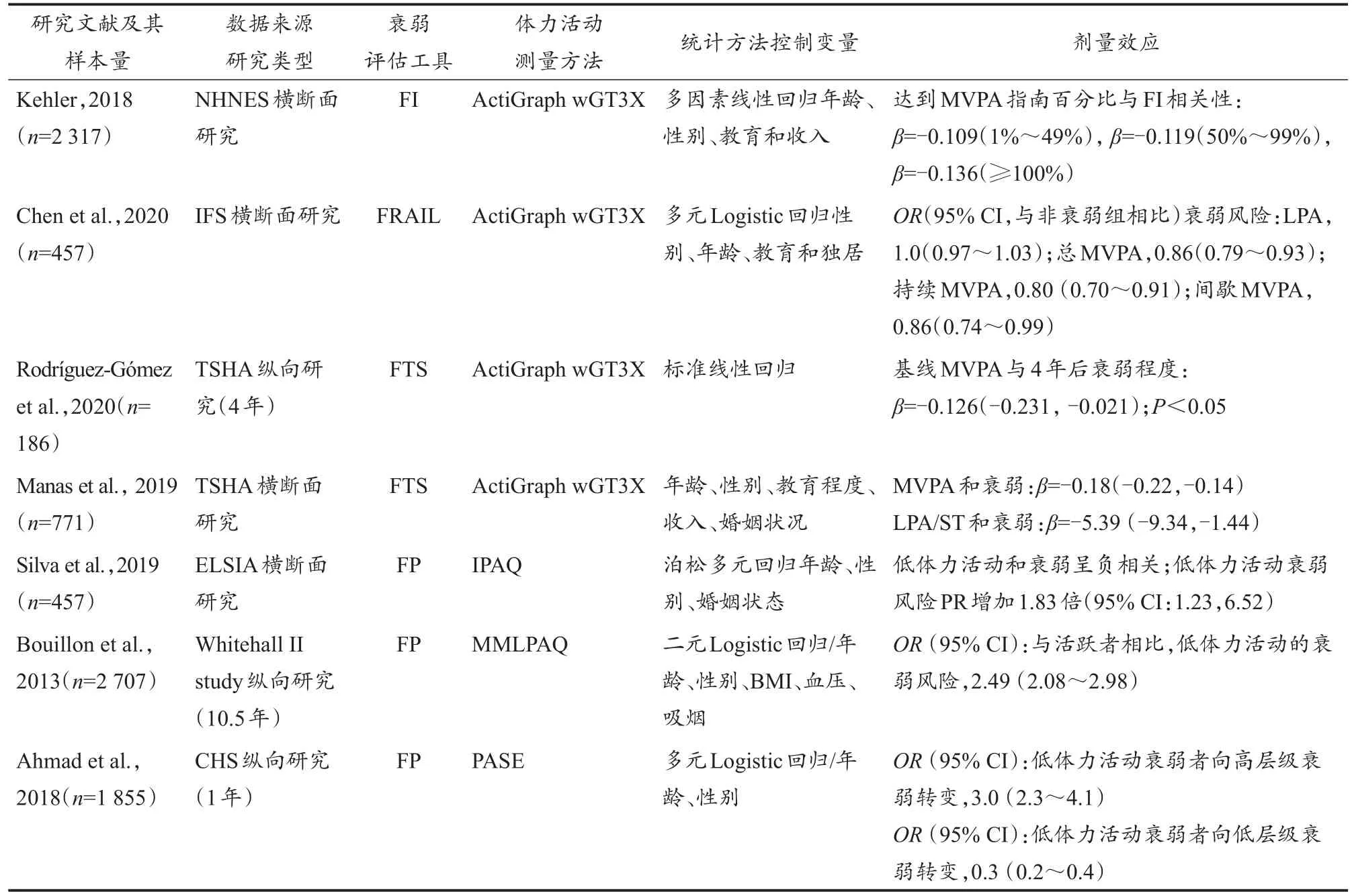

以上横断面和纵向追踪研究揭示了体力活动和衰弱之间存在剂量-效应关系。虽然体力活动有助于降低衰弱的发生风险,但LPA对衰弱的影响较小,MVPA和衰弱呈负相关,从事MVPA的时间越久,衰弱的发生风险越低(表3)。

表3 体力活动和衰弱的剂量--效应关系研究Table 3 Study on Dose-Effect Relationship between PhysicalActivity and Frailty

5 结语和展望

5.1 当前研究的主要发现

基于一定的理论依据,学界提出衰弱的概念,且由于理论依据的差异,衰弱概念存在不同。其理论框架主要包括衰弱循环模型、累积健康缺陷模型和整合概念模型3种。基于以上3种模型,国外开发了多个衰弱风险评估工具,FP和FI在目前临床筛查和科学研究中应用得最广。体力活动对衰弱具有较好的干预效果,能延缓并逆转衰弱发展进程。其中,多组分的综合运动类型、团体训练的运动组织形式和中等强度运动能有效改善衰弱。横断面和纵向追踪研究显示,体力活动和衰弱之间存在剂量-效应关系,MVPA与衰弱呈负相关,从事MVPA的时间越久,衰弱的发生风险越低。

5.2 对未来研究的思考和建议

目前,鲜见我国在老年人衰弱领域的研究,尚处于介绍国外相关研究的起步阶段,研究内容的深度和广度明显不足。加强我国老年人衰弱研究,积极探索预防和干预衰弱的方法与手段,对促进老年人健康和推动我国健康老龄化具有重要意义。

5.2.1 立足本土,开发适合我国老年人的衰弱评估工具

合理地应用衰弱识别工具是对衰弱进行健康管理和干预的基础。虽然有关老年人的衰弱研究逐渐增多,但国际上在衰弱的概念模型和测评工具方面尚未形成共识。目前的衰弱评估工具均是西方国家依据本国人群体质特点和文化开发设计的,国内基本上是对国外评估工具进行汉化校验后,用于国内的临床诊断和科学研究(李怡,2020;张玉莲等,2020)。鉴于此,我国学者应在参照国际上衰弱评估标准的基础上,开发适合我国人种、体质和文化以及不同适用场景的衰弱评估工具,以便能够更好地识别衰弱,并在此基础上进行早期干预。

5.2.2 多学科协作,开展衰弱的运动干预实践

运动是干预衰弱有效的手段之一,然而目前对衰弱进行的干预多集中于营养和认知层面,鲜见围绕运动干预的强度、时间和方式等要素进行的衰弱干预研究,这可能与研究衰弱的学者主要来自护理或养老等领域有一定的关系(孙凯旋等,2017)。欧美国家建立的大型老年人社会调查项目将体力活动和衰弱等纳入观测指标,方便多个学科领域学者获得高质量的调查数据,为国外衰弱的管理和干预实践提供了有力的证据支撑。我国老年人社会调查项目,如《中国老年社会追踪调查》(China Longitudinal Aging Social Survey,CLASS)、中国老年健康影响因素跟踪调查(Chinese Longitudinal Healthy Longevity Survey,CLHLS)等均没有对衰弱这一指标的观测,这可能是我国缺少对衰弱进行系统、长期研究的原因。因此,我国老年人社会调查项目应增加对衰弱指标的观测,为指导我国衰弱干预实践提供有科学依据的跨学科研究模式,通过老年医学、运动科学、人口学、护理学等多学科协作,共同开展衰弱的运动干预研究,在医院、社区和养老机构等不同场景,形成改善衰弱的最佳运动处方(王雪辉等,2020;巫锡炜 等,2019)。

5.2.3 基于我国传统健身功法,探寻运动干预衰弱的中国方案

我国传统健身功法以人体的生命整体观为基础,融合了中医养生的思想,具有预防疾病和治病除疾的功效。目前的衰弱干预方案基本都是步行、抗阻训练、平衡训练等,缺少我国传统健身功法对衰弱防治作用的分析和应用研究。鉴于我国老年人的体质差异和锻炼传统,开展传统健身方法防治老年人衰弱的效益研究和推广应用,可为衰弱的防治提供中国方案(于莹,2020)。