我国运动健康城市评价体系构建研究

王文倩,王家宏

随着城市经济水平发展和城市化进程的不断加快,人们对健康生活的重视逐渐提高。1986年,世界卫生组织(World Health Organization,WHO)在《渥太华宣言》中提出“健康促进”理论,呼吁人们选择健康的行为和生活方式。2016年,中共中央、国务院印发了《“健康中国2030”规划纲要》,明确提出健康事关现代化建设全局,将“健康中国”确立为国家战略。2017年,在浙江温州召开的《温州市创建国家运动健康城市发展规划》论证会上,时任国家体育总局副局长赵勇提出,要以创建国家运动健康城市来推动全民健身发展,促进全民健康。目前,我国在健康促进和城市体育发展相关方面已开展了一系列工作,但二者之间连接不足,缺乏融合建设,也未建立相应的评价体系,运动健康城市的创建工作和科学研究有待开展。

1 运动健康城市概念界定

运动健康城市的发展以健康城市与体育运动为基础,以提升人们的健康水平为目的,因而探究运动健康城市的概念还需对健康城市和体育城市的发展理论进行解析。健康城市的发展源于健康促进理论,是健康促进理论的一种行动策略。1986年,WHO在《渥太华宪章》中将健康促进理论定义为:是增加人们对自身健康控制能力并逐步改善其健康的过程(李忠阳等,2007)。这一定义概括性地说明健康促进是以人为核心,通过对多种层次的影响因素进行干预来促进人的整体健康持续发展,健康促进的最终目的不仅是防治疾病,更是使人们达到健康、幸福、长寿的最佳状态(吕东旭,2008)。在健康战略推行过程中,各国家(地区)逐渐意识到体育运动对于健康促进的重要作用。2007年,美国运动医学会(American College of Sports Medicine,ACSM)推出“运动是良医”项目(Su et al.,2016),此后,美国、日本等国纷纷制定国民健康发展战略。美国作为运动健康促进的先行者,在国家健康战略的不断发展中,逐步构建了美国运动健康促进指导服务平台(图1)(Vuori et al.,2013),其根本目的在于建立集医疗卫生与运动健身于一体的多方联动的健康指导服务体系,通过体医结合实现健康指导服务。

在健康促进发展的基础上我国学者也在不断对运动健康促进模式进行探索。吕东旭等(2007)依据健康的不同层次理论和行为改变理论,通过研究健康促进理论和我国体育发展现状,将体育健康促进理论定义为:利用体育手段来优化人们的行为和生活方式的过程;通过针对不同人的特点科学选择和参与体育活动,达到增强体质、控制疾病的发病率、改善慢性病人的疾病状态、提高生命质量、延年益寿的作用。乐生龙等(2015)在理论基础上尝试建立以居民为核心,以家庭和社区为基本环境,以预防为主,整合社区、医院和高校的优质资源,使家庭、社区居民、健康促进团队以及研究者之间形成一种伙伴关系,创建了共同解决慢性疾病问题的“家庭-社区-医院-高校”四位一体运动健康促进模式,通过验证,此模式的开展对于社区慢性疾病具有一定的有效预防和控制作用。

综合前人研究,不论是健康促进还是运动健康促进,其发展核心都旨在提升人的健康水平,从而使其达到幸福生活的状态。实现这一目标的作用点是在理论的基础上通过一定的发展策略来推进城市基本要素建设,进而影响人的行为,实现最终目的,其中,运动健康促进正是一种优良的前端策略。基于此,本研究将运动健康城市界定为:在体育健康促进理论的指导下,以人的健康为核心,将体育运动融入城市的规划、建设和管理之中,用运动的方式优化人们的行为和生活方式,形成人类发展所必需的运动健康的人群、社会以及环境的有机整体。目的在于用体育运动的方式消解城市化进程中的弊端,不断改变人们不健康的行为,创造良好的生活环境和社会环境,从而达到健康可持续发展。

运动健康城市的特征概括为:1)拥有一定的城市经济基础;2)拥有高品质的城市运动环境;3)城市居民普遍了解运动健康促进的基础知识,掌握一定的运动技能;4)承办各级体育赛事;5)拥有适合公众参与体育运动的标准和指导中心;6)拥有体医融合干预机制,对慢性疾病能起到有效的防控作用;7)拥有运动健康促进的研究机构,有针对性地为城市人口开发运动健康干预处方;8)有弱势群体的运动场所;9)运动健康产业发达;10)体育设施及配套设施完善。

2 运动健康城市创建机遇和挑战

2.1 运动健康城市创建机遇

2.1.1 政策保障:全民健身上升为国家战略

自1995年国务院颁布《全民健身计划纲要》以来,我国全民健身事业取得了令人瞩目的成就。2014年,《国务院关于加快发展体育产业促进体育消费的若干意见》(国发〔2014〕46号)印发,其中将全民健身上升为国家战略,从国家层面肯定了体育对增强人民体质、提高健康水平的积极作用。现代社会中以身体活动不足而引发的健康问题已逐渐成为我国日益突出的健康问题,而全民健身的开展正是促进人们身心健康发展的重要方式,全民健身战略的确立也促进了各地政府积极推进体育工作,运用运动的方式来促进全民健康的发展,为运动健康城市的创建提供了重要的政策保障。

2.1.2 社会走向:体医融合成为大趋势

《“健康中国2030”规划纲要》(以下简称《纲要》)中明确提出,要通过“广泛开展全民健身运动,加强体医融合和非医疗健康干预”等来提升全民身体素质,促进全民健康发展。运动是非医疗干预健康的重要方式,体医结合的实质是体育学科提供手段和方法,医学提供思路和路径,用医学的思维方法和知识体系对常见的体育运动方法进行归纳和总结,使之处方化,变得更加具有针对性、实用性和科学性(刘青等,2017)。在运动健康城市的建设中,体医融合是重要的一环。随着“运动是良医”项目的不断推行,这一观点逐渐深入民心。

2.1.3 技术新引擎:信息化、全球化、网络化交织并进

科技进步引领时代发展,技术支撑在运动健康城市建设中起着不可忽视的作用。随着“云时代”的到来,大数据在国民健康体质监测、国民健康水平分析以及相应的健康服务干预体系上都起着关键性作用。2015年,国务院印发《促进大数据发展行动纲要》,旨在推动大数据的发展和应用,促进高端智能、新兴繁荣的产业发展新生态,在政府及社会的共同支持下,信息化将迎来更全面发展,对运动健康城市的创建而言也是不可多得的发展机遇。

2.2 运动健康城市创建挑战

2.2.1 理论实践经验缺乏

运动健康城市是一种新型的城市发展模式,目前没有现成的理论和实践依据,政府文件的制定也只是从宏观层面进行部署,因此,运动健康城市创建的首要工作是对运动健康城市的相关理论进行构建。在实践层面,运动健康城市的创建属于城市建设,需要政府推动,并引导社会力量投入参与。而现今并无现成的研究经验及成果可借鉴参考,创建组织管理工作中也存在管理机构设置、职责分配以及社会力量融合经验缺乏等挑战。

2.2.2 城市模式融合困难

随着我国经济、信息、交通等快速发展,城市由生产性逐渐向个性化发展,城市功能也在不断延伸和扩展。在城市文化基础上,各类城市模式不断推进,包括1971年联合国教科文组织提出的生态城市(张丽君,2016),1989年全国爱国卫生运动委员会组织开展国家卫生城市创建,以及健康城市、体育城市、智慧城市等多种城市模式的建设。运动健康城市的创建需要在这些不同城市模式的基础上进行转型升级,同时不同城市文化建立的城市模式也是各具特色,因此,如何与现有的城市模式相融合,做到相互促进、共同发展是创建过程中的一大挑战。

2.2.3 专业人才不足

新的城市模式建设必然需要相应的专业人才来推动和实践,即对体育健康促进理论的践行,在创建初期对专业人才的需求不仅在于数量和类别,还需要长期稳定发展。根据我国现有的人才类别来看,与其相关的主要是体育学类人才和卫生学类人才,这两类人才与运动健康城市建设虽有交叉,但并不完全包含,二者融合培养才能更好地发挥其作用。因此,运动健康城市创建中专业人才的培养也是亟待解决的问题之一。

2.2.4 可持续发展如何推进

人的健康水平是动态变化的,随着科学技术的发展和医疗水平的提升,人们对于健康的理解也在不断加深,运动健康城市在未来的发展过程中需要依据社会的发展需求不断调整发展方式。在创建初期,对未来发展进行全面整体的设想,制定相应的可持续发展预案,是保障运动健康城市长效可持续发展的重要一环。因此,如何把握当下,展望未来,在创建初期是一个值得深思的问题。

3 运动健康城市评价体系构建

3.1 运动健康城市评价体系理论基础

评价体系的确立需先建立具有指导意义的理论模型,而理论模型的建立则是对评价内容的涵盖领域进行归纳总结,即工作的开展和带来的结果。综合国内外相关研究来看,健康城市在结构上主要被划分为健康社会、健康环境、健康人群三大类(梁鸿等,2003);而体育城市主要是由城市经济水平及竞技体育、体育产业、社会体育、学校体育以及体育素养等方面(陈林华等,2014)构成。运动健康城市作为城市发展模式,其涉及领域自然也包含了城市建设所需的人群、产业、文化、环境等基本要素。从建设主体来看,现阶段运动健康城市的创建工作主要以政府部门为主体,评价体系也主要是服务于政府部门,旨在帮助政府部门对运动健康城市建设状况进行检查、监测,主要包含资源投入、建设工作的保障以及对城市居民的健康提升效果进行检测。据此,本研究采用“条件(投入)-结果(产出)”模型建立运动健康城市评价体系,从资源、保障和参与3个方面评价运动健康城市:1)运动健康城市的资源投入是否充分合理;2)运动健康城市的健康保障体系是否完善;3)人们在运动健康城市中的参与结果如何。

3.2 运动健康城市评价体系指标筛选

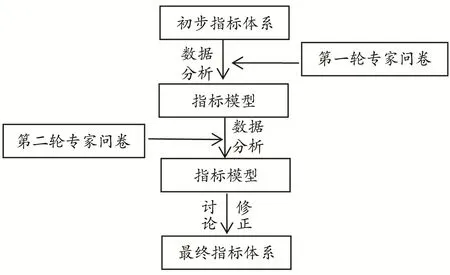

为确保运动健康城市评价指标的科学性和有效性,本研究根据相关领域的现有发展和对相关专家的论著进行分析后,选取了15名公共体育服务、全民健身、体育城市、运动健康促进等相关研究领域的专家、学者成立专家咨询群,共进行了两轮专家问卷调查(图2)。

图2 指标筛选流程Figure 2. Flow Chart of Indicator Selection

3.3 专家调查问卷结果分析

在建立运动健康城市评价体系之前,对运动健康城市相关理论和前期专家访谈结果进行分析,按照运动健康城市评价体系的构建原则,构建了包含3个一级指标、9个二级指标和48个三级指标的运动健康城市初步评价体系,并邀请专家组的各位专家进行了问卷调查。

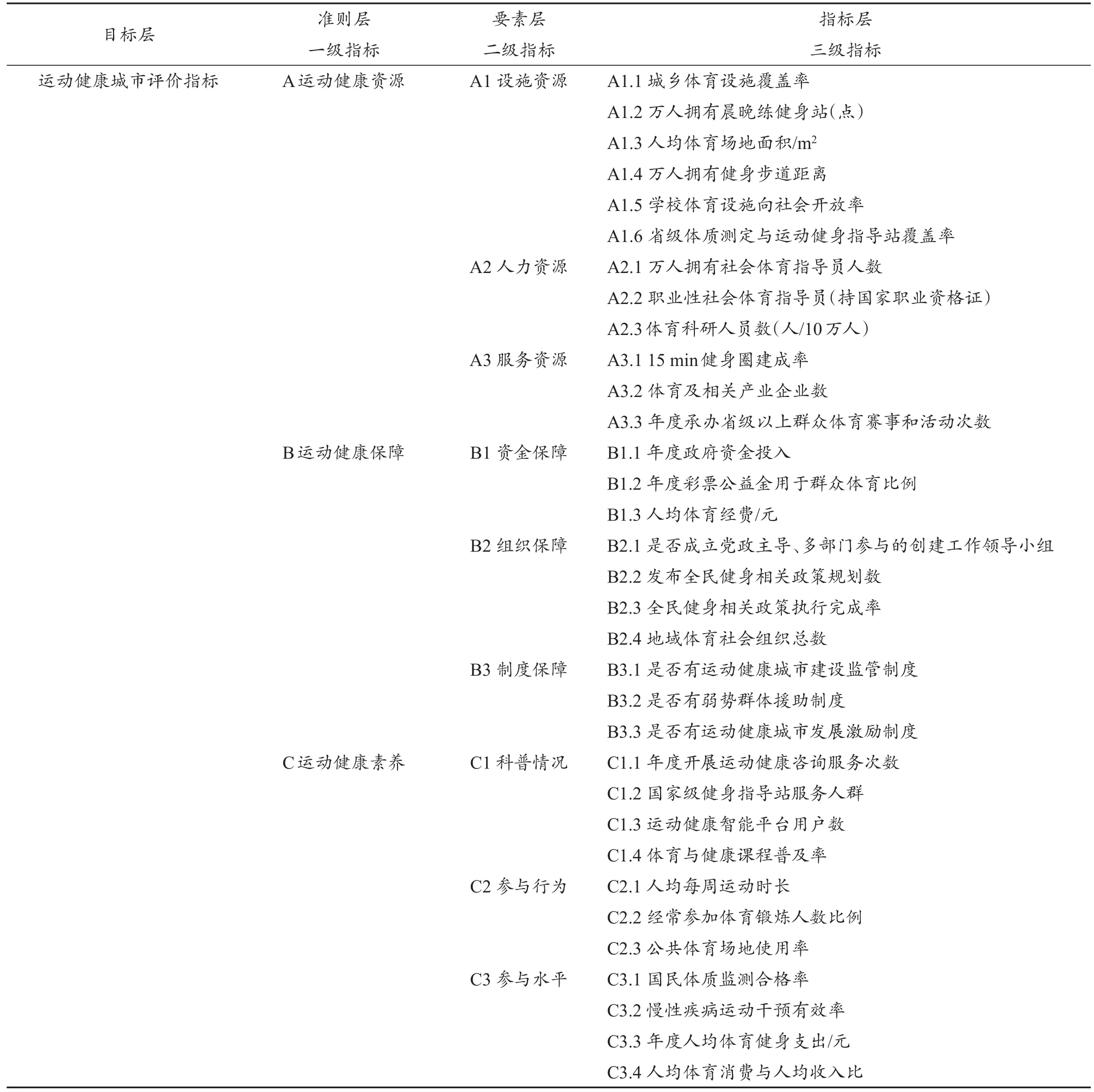

分别对第1轮和第2轮的问卷结果进行统计分析,并依据研究思路和专家意见对各指标进行调整完善,最终确立了运动健康城市评价指标,包含一级指标3个,二级指标9个,三级指标33个(表1)。

表1 运动健康城市评价指标Table 1 List of Evaluation Indicators for Sports Health City

3.4 运动健康城市评价指标权重的确定

采用层次分析法对运动健康城市评价指标权重进行确定,整个权重确定过程分为3部分:建立层次结构模型、构造判断矩阵、层次排序和一致性检验。依据层次分析法制订了运动健康城市评价指标权重调查问卷,共发出专家调查问卷15份,收回14份。经审查,其中有12份问卷合理有效且能通过一致性检验,在与专家反复确定修正后运用yaahp和Excel软件对专家数据进行了处理,进而确定运动健康城市评价体系各个指标的权重值(表2)。

表2 运动健康城市评价体系综合权重表Table 2 Comprehensive Weighting Table of Sports Health City Evaluation System

3.5 运动健康城市评价标准的确定

关于运动健康城市,目前国内没有统一的标准。本研究在制定运动健康城市的评价标准时主要以全民健身、体育城市以及相关政策文件为依据。

3.5.1 全民健身评价标准依据

运动健康城市是在“健康中国”建设的背景下提出,旨在促进全民健康与全民健身深度融合,不断完善以“六个身边”工程为主体的全民健身服务体系,运动健康城市的创建与全民健身的发展密不可分,全民健身发展标准对运动健康城市评价标准的建立具有一定参考性。谢正阳(2013)在全民健身公共体育服务指标体系中提出的综合评分标准(表3),虽然指标设置上有所出入,但具有一定的参考性。

表3 全民健身公共服务综合评价指标体系量表(谢正阳,2013)Table 3 Scale of Comprehensive Evaluation Indicator System for Public Fitness Public Services

3.5.2 体育城市的评价标准依据

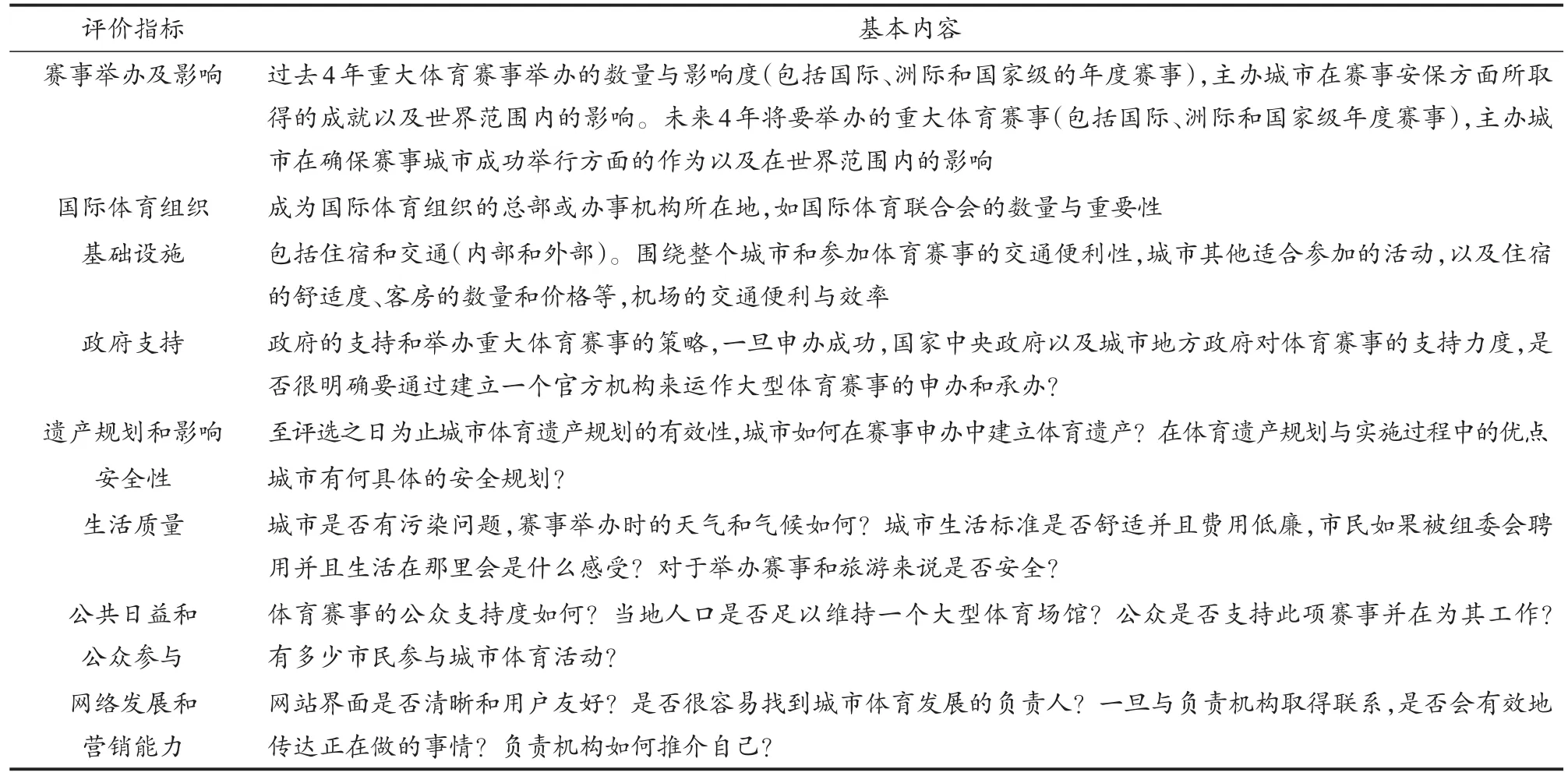

体育城市和运动健康城市建设的共同之处在于提升体育在城市中的发展水平。体育城市意在通过城市建设促进城市体育水平的不断提升,包含群众体育、竞技体育等多个方面。运动健康城市意在通过体育运动来增强人们的健康水平。虽然研究对象和层次不同,但二者之间存在交融部分,目前国内外关于体育城市的研究已初具成果,我国相关学者在体育城市的研究中也提出了相应的评价标准,可以作为制定运动健康城市评价标准的参考,如美国体育城市的评价标准(肖焕禹等,2010)(表4)、英国Ark Sports的“世界顶级体育城市”评选标准(陈林华等,2011)(表5)与欧洲体育之都和体育城市协会(European Capitals and Cities of Sport Federation,ACES Europe)主导的年度“欧洲体育之都”评选等,以及国内学者关于国内体育城市评价标准的探索(宋忠良,2012;鲍明晓,2010;张志辉 等,2010)。

表4 美国有关体育城市的评价标准Table 4 Evaluation Criteria for Sports Cities in the United States

表5 Ark Sports关于世界顶级体育城市的评选指标Table 5 Ark Sports’Selection Indicators for the World’s Top Sports Cities

3.5.3 政策指导依据

2015年3月,李克强总理在政府报告中首次提出打造“健康中国”;党的十八届五中全会明确提出了推进“健康中国”建设的任务;2016年,中共中央、国务院印发《“健康中国2030”规划纲要》,国务院印发《全民健身计划(2016—2020年)》,国家体育总局发布《体育发展“十三五”规划》,其中,《全民健身计划(2016—2020年)》提出全民健康是国家综合实力的重要体现,是经济社会发展进步的重要标志。随后我国26个省份纷纷制定相关实施意见,推进体育运动发展。本研究对各地相关政策文件的重点数据进行整理分析,对于运动健康城市评价标准的制定具有 一定的参考作用(表6)。

表6 26个省份“十三五”时期相关政策文件中目标数据统计Table 6 Statistics of Target Data in Relevant Policy Documents of 26 Provinces during the 13th Five-Year Plan

综合以上研究,以问卷的形式邀请专家对运动健康城市的评价标准进行确定。对每个评价指标设置了3个标准等级,即“初具运动健康城市雏形”“基本建设成运动健康城市”和“全面建设成运动健康城市”,编制了两轮的专家调查问卷请专家对评价标准进行判断,根据专家问卷结果修改整理后制定了最终运动健康城市评价标准(表7)。

表7 运动健康城市评价标准Table 7 Evaluation Criteria of Sports Health City

4 运动健康城市评价体系实证研究——以苏州市为例

在推进全民健康方面,苏州于20世纪90年代末开始引入健康城市理念,并于2001年率先成为我国“健康城市”项目试点城市,此后,不断推出政策计划,提升全民健康。2016年12月,苏州市政府印发《苏州市健康城市“531”行动计划》,提出建立“联防联控、群防群控、防治结合”的预防机制,旨在从预防的角度促进全民健康发展。在全民健身建设方面,苏州市于1998年成立了全民健身工作指导委员会,现已初步建立了功能明确、网络健全、城乡一体、惠及全民的公共体育服务体系,并提出要坚持把加快体育事业发展作为提升城市文化软实力的重要举措,持续建设全民运动健身模范市,努力打造国际体育文化名城。因此,本研究认为苏州市对于建设运动健康城市具有扎实的基础和条件,以苏州市为例对运动健康城市评价体系进行实证研究具有一定的代表性。

4.1 苏州创建运动健康城市的评价结果与分析

运动健康城市评价体系中每一个指标都是从不同的角度来反映运动健康城市的表征,对于每一个指标的评价都要区别划分。本研究采用综合评分法对其打分,选取“基本建设成运动健康城市”作为运动健康城市的达标值,对各指标进行阈值法标准化处理后计算单项指标的分值,从而计算运动健康城市的实现程度。通过资料搜集和调研走访等实践工作,搜集到苏州市创建运动健康城市的发展数据,经过计算,苏州市创建运动健康城市的实现程度为91.4%(表8)。

表8 苏州市创建运动健康城市的实现程度Table 8 Degree of Realization of CreatingASports Health City in Suzhou

总体而言,苏州市距离基本建成运动健康城市还有些许差距。依据投入-产出结构来看,运动健康城市发展在资源供给上基本能够满足,但在专业性的人力资源方面,尤其是职业性的工作人员方面还存在一定短缺;在保障方面,主要是资金保障和组织保障上的工作有所欠缺;从人群的运动健康素养反馈上来看,人们的运动健康参与意识和参与水平基本达标,但在参与行为上还需要深入引导。评价标准对于苏州市运动健康城市建设的测评也进一步验证了运动健康城市评价体系具有一定的可操作性和有效性。

4.2 发展中存在问题

4.2.1 政府职能任务有待完善

在运动健康城市创建的基础上,国家体育总局提出三级联创,发展全民运动健身模范市,苏州市政府积极响应,以苏州市全民健身工作指导委员会为依托成立工作小组,明确创建任务,制定行动计划。但在创建工作的开展过程中,各部门的职能任务划分有待完善,且与全民健身工作的推进有所混淆,运动健康城市创建虽为推进全民健身发展的重要内容,但在建设过程中工作任务设置还是有所差异和侧重,因而在资源和保障层面上的投入力度不够。

4.2.2 “体医融合”理念推广力度不够

随着经济水平的不断发展,人们的生活方式、身体活动不足等逐渐成为威胁健康的重要因素,目前苏州市居民对于运动健康促进的认知仅从社区健身指南上获取,无法个性化开展,并且常常会因运动损伤的发生对运动健身望而却步。此外,职业化的专业指导人员相对稀缺,对于“体医融合”理念的推广力量略显薄弱。

4.2.3 运动健康城市建设机制尚待完善

运动健康城市作为体育健康促进的一种城市发展策略,具有长期性和动态性,目前苏州市运动健康城市的建设是以政府文件为指导,以现今城市居民的健康水平状况为依据建立行动计划和发展方案,其发展模式具有一定的时效性和不全面性,其效能的体现也需要一定的时间,因而在创建之初,还需建立长效的、系统的发展机制。

4.3 推进苏州市运动健康城市发展建议

4.3.1 联动发展,推进政府管理与市场运作相结合

运动健康城市是一个复杂综合的有机整体,涉及城市建设的各个层面,需要政府、社会和个人多层力量的共同推动。苏州市在创建过程中,须先建立科学合理的组织管理网络,建立协同伙伴关系,充分发挥政府的引导和服务的功能,引导企业、社会组织等实行市场化运作,发挥社会力量在资本引进、环境建设、产业资源整合等方面的积极作用,以企业为主体推进运动健康产品项目的研发,积极承担相应社会责任,发挥自身优势,互利互惠,实现共赢。

4.3.2 落实全民健身与全民健康相融合理念

落实全民健身与全民健康相融合理念,广泛开展全民健身运动,加强非医疗健康干预和体医融合。1)以人们的健康为中心,将人们的健康发展与苏州市经济发展相结合,放在城市优先发展的战略地位;2)将运动健康促进融入苏州市公共政策的制定实施中,并积极开展效果评价。与此同时,积极吸收温州等其他城市建设过程中的经验教训,丰富运动健康城市理论体系,系统开展相应专业人才的培训工作,加强理论与实践的落实和更新。

4.3.3 特色融合,探索可持续发展机制

苏州在2001年便率先成为我国健康城市项目试点城市,已形成了一套完整的发展模式。在运动健康城市的建设中,应充分利用自身资源特色,明确定位,科学规划,积极探索与城市人口结构、资源优势及文化特色相融合的发展机制,从创建到运行,从监管到保障,以及评价反馈阶段等都应制定相应的可持续发展机制,确保整个建设工作的顺利进行;同时还应兼顾人财物等资源的投入、居民的运动健康素养水平的提升情况,以及运动健康城市建设资金、制度等保障力度的有效性,根据发展情况适时调控可持续发展机制,从而保障运动健康城市的建设,提升市民健康水平。

5 总结

运动健康城市建设是加快“健康中国”建设,推进全民健身与全民健康深度融合的重要内容,研究以健康促进相关理论和“条件(投入)-结果(产出)”模型为依据,构建了包含3个一级指标、9个二级指和33个三级指标所组成的运动健康城市评价体系,并确立运动健康城市评价标准,以苏州市建设运动健康城市为例进行实证分析。分析显示,苏州市已初步进入运动健康城市。研究中整个评价体系的建设遵循科学研究程序,但仍会存在直接性的理论实践经验缺乏、筛选专家认知的局限性等不足,在应用实践时还应结合各城市发展状况,立足特色创新发展,从而推动运动健康城市长效可持续发展。