明代民间日用类书中的“武备门”研究

王小兵

韶关学院体育学院,广东 韶关 512005

1 民间日用类书的沿革及流变

“类书”一词,始于《新唐书》,是指辑录各门类或某一门类的资料,并依内容或字、韵分门别类编排供寻检、征引的工具书。类书的起源最早可溯至先秦,但真正的类书始自三国曹魏的《皇览》,此系魏文帝曹丕令臣子网罗各种知识编纂而成,“开中国类书之嚆矢”;南北朝时期,帝王多有仿效,且士大夫阶层亦竞相编制,以为行文之资助,如《类苑》《科录》等。隋唐时期,随着科举制度的产生发展,出现了一些为文人学士备考之用而编纂的类书,且由于雕版印刷的出现,更有利于类书的发展,如《北堂书钞》《艺文类聚》等。

及至宋代,由于政治的统一与社会的相对安定,促使了经济与文化的繁荣昌盛,加之科举的兴盛等大好局面,使得此一时期的类书不仅数量大增,而且种类繁杂。除官方刊刻的大型类书如《太平御览》《太平广记》等之外,为文人行文便利、为应付科举、农业方面、文图并茂等类型的类书也大量出现。此外,宋代开始出现了一些内容通俗的类书如《锦绣万花谷》等。然而这些较通俗、与日常生活关系比较接近的类书仍属于专科性类书,而非综合性生活日用类书,真正综合性的生活日用类书应始于南宋末年陈元靓编纂的《新编纂图增类群书类要事林广记》(简称《事林广记》)。

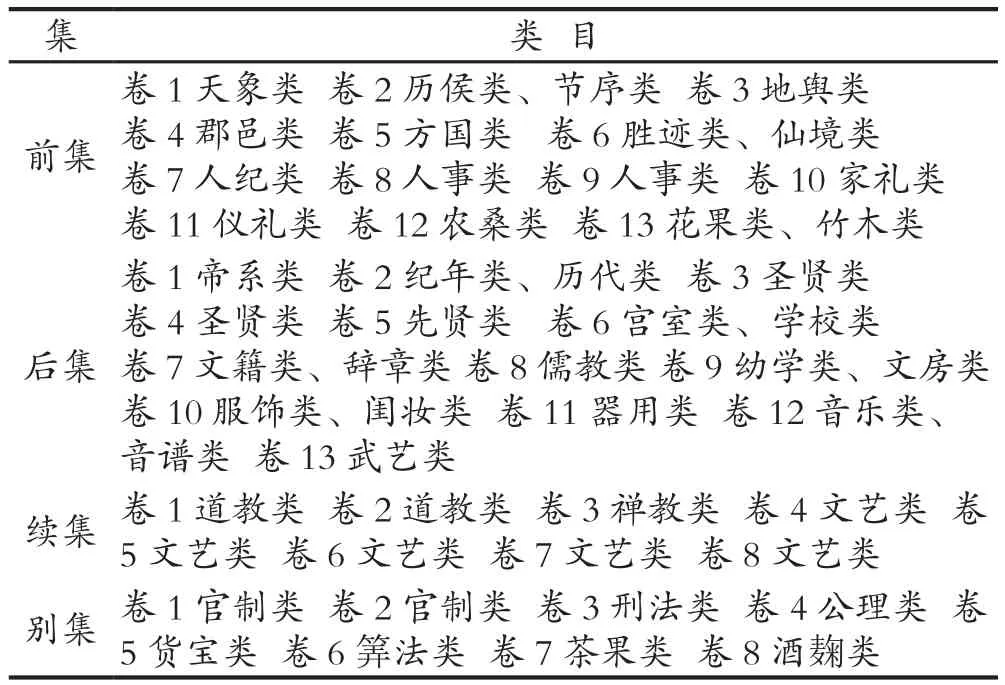

宋刊本《事林广记》今已不存,现存较早的版本是元人增补与删改的元至顺(1330-1333年)建安椿庄书院刻本(“至顺本”)。“至顺本”分前、后、续、别共四集四十二卷四十三类,具体类目如表1所示:

表1 “至顺本”《事林广记》类目

从表1可以看出,这部类书已经囊括了天文地理、衣食住行等等与日常生活密切相关的知识,其物质、精神以及社会生活等部分均包含在内,这与前代的类书大为不同。不过从类目及内容来看,“至顺本”《事林广记》仍偏重于士人阶层,这与明代明确标有“四民便览”“居家备用”“士民通用”等日用类书有所区别。元代以来,统治者颇为关怀实际生活中的商业、手工业等发展,同时,也有部分文人在总结民间生产活动之经验,这一时期的实用性类书发展较多,如《居家必用事类全集》(10卷)、《启札青钱》(51卷)等。

明代前期,《事林广记》、《居家必用事类全集》等类书因为社会的需要而多次翻刻,版本众多,且各版本的内容因时代的不同而有所变化。同时明代也出现了更加综合性的、贴合普通大众日常生活的日用类书,如《多能鄙事》(12卷)、《便民图纂》(15卷)等等。明代后期,又产生了一批新的综合性生活日用类书,如《新锲天下便览文林类记万书萃宝》(存9卷)、《新锲全补天下四民利用便观五车拔锦》(33卷)等。

明代后期出现的这种新的综合性日用类书,与以往相比更为通俗其内容更加符合普通民众的生活需求,所以自然成为真正专供“四民”生活参考利用、家庭生活的手册,亦即所谓的民间日用类书。清代以降,这类民间日用类书通称为《万宝全书》。

2 “武备门”的起源于发展

据目前可见文献,“武备门”作为一单独类目在类书中出现,最早始于元至顺本《事林广记》“后集”卷13“武艺门”,但自此之后,各种类书中均不见有关“武艺”这一类目。直至明万历年间,“武艺”这一类目再次见于类书,为万历二十四年(公元1596年)刊刻的《新锲天下备览文林类记万书萃宝》,其卷20为“武备门”。

《事林广记》今存较早的为元泰定二年(1325)年刊本(“泰定本”)与“至顺本”。“泰定本”按“天干”分类,共十集94卷,其中戊集卷三为“弧矢谱法”,专讲射艺,内容丰富;戊集卷四为“军阵奇正”,专讲战争之阵法。“至顺本”分前、后、续、别四集共42卷,后集卷13“武艺门”内容为“泰定本”“弧矢谱法”与“军阵奇正”的综合。从类目来看,稍晚的“至顺本”综合了“泰定本”中关于战争武艺的内容,单独提出了“武艺门”这一类目,因此“武备门”这一类目,最早始于元“至顺本”《事林广记》。

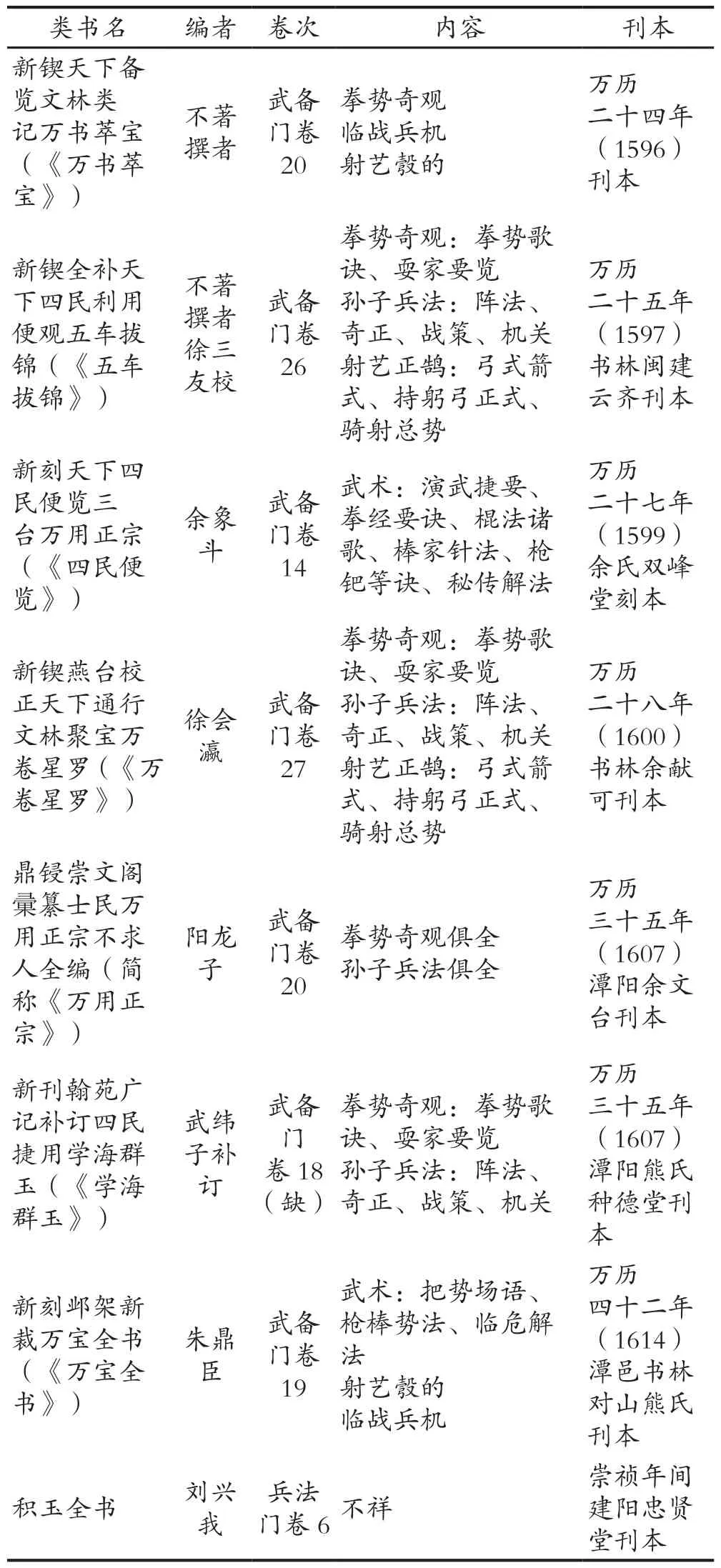

明代多个版本的《事林广记》延续了“至顺本”的分类,有关武艺的内容也是射艺与军阵。直至明万历二十四年(1596年)刊刻的《新锲天下备览文林类记万书萃宝》再次出现了专门有关武艺的类目——“武备门”,随后的多种类书中均设有这一门类,其内容主要为阵法、射艺以及武术三个部分,如表2所示:

表2 明代民间日用类书之“武备门”详情

从表2的类目来看,万历年间刊刻的日用类书之“武备门”新增了拳棒类武艺内容,而这种情况出现于明代晚期,这也符合中国武术的发展进程。中国武术的发展,有“明成清盛”之说,亦即武术运动形成于明,鼎盛于清之意。明代以前,中国武术以军阵冲杀格斗技术为主体内容,训练以兵器实用技法为主导,拳术比例所占很少;明代以后,军旅武术流入民间而形成的民间武术,又与传统文化相融合,推动了中国武术运动的形成和发展。

另外值得注意的是,有些民间日用类书的目录与实际内容或各卷类目名称往往不同,如崇祯元年(公元1628年)刊本《万宝全书》,其目录“附卷十三”为“武学门”,但在正文中,却不见“武学门”部分。

3 “武备门”中的武术

前文提到,明代的日用类书中,专辟“武备门”这一类目始于万历二十四年的《万书萃宝》,但武术内容最为丰富的当属万历二十七年的《四民便览》,其它类书中的武术内容大同小异,仅详略有别。总体来看,“武备门”中的武术内容主要为拳势歌诀、把势心传秘诀、临危解法等等,涉及拳法、棍法、枪法、钯法等内容。

3.1 拳法

3.1.1 拳法三十二势

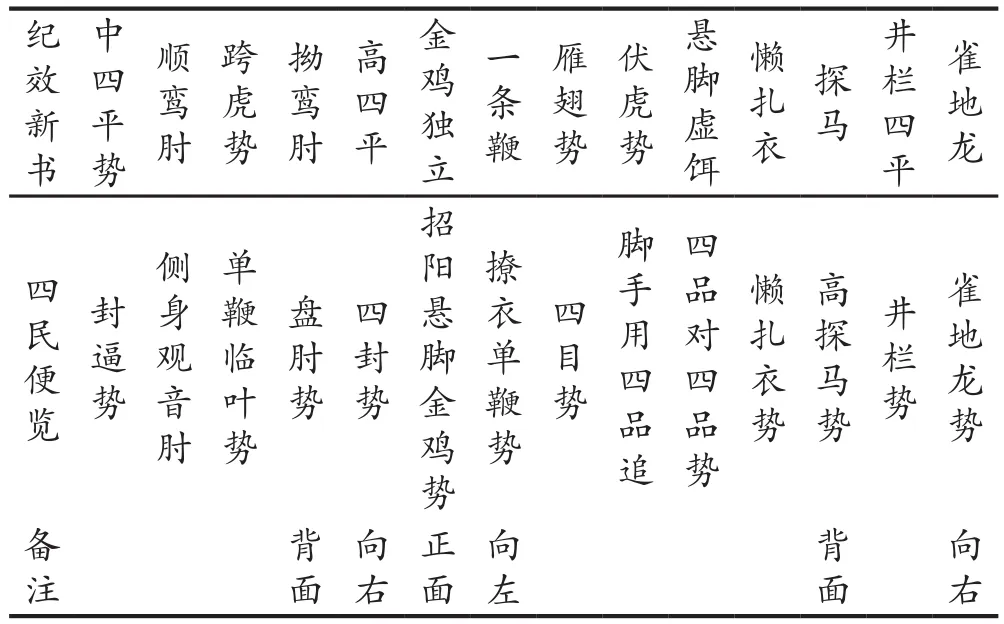

戚继光18卷本《纪效新书》的第14卷《拳经捷要篇》,是明代“唯一一部有文有图、势法俱备的拳法专著,也成了现存最早的一部拳谱”,其中的“拳经三十二势”,也是目前学界对中国武术拳法渊源流别研究的重要文献。在万历二十七年(1699年)余氏双峰堂刊刻的《四民便览》之“武备门”中,有“拳法三十二势”,其势名如下:

封逼势、低四品势、观音侧身肘、单鞭临叶势、王侯三北势、盘肘势、招阳势、中勒马势、追风势、四封势、鬼拜灯势、招阳悬脚金鸡势、鹰晒翼势、猛虎靠山势、撩衣单鞭势、到(倒)上看势、生马势、四目势、木鱼势、斜身耀(跃)步势、招讨势、脚手用四品追、画虎势、脚蹬脚势、四品对四品势、狮子大开口势、招阳势、懒扎衣势、高探马势、井栏势、雀地龙势。

在明代所有辟“武备门”的民间日用类书中,此“拳法三十二势”唯《四民便览》有载。这些拳势每势均有文字与图势,如观音侧身肘为“脚用色步,手用小打;脚用剪连,手用内打勾连”;招阳势“脚用俨步庒脚,手用小打”等等。三十二势中“招阳势”凡两见,但其拳诀与图示均不同。从图势来看,此三十二势与戚氏之“拳经三十二势”完全相同者凡十四,其势名与图势均相同者有懒扎衣、探马、井栏势、雀地龙四种,具体如表3所示:

表3 拳法三十二势对比

戚继光于万历十六年去世,余氏双峰堂刻本《四民便览》刻于万历二十七年。戚氏之“拳之善者三十二势”采自当时广为流传的各家拳术,从图势来看,余氏之“拳法三十二势”与戚氏有近一半重复,唯图势之文字说明并不相同,二者的关系仍需继续发掘,非本文所能说明。

3.1.2 临危解法

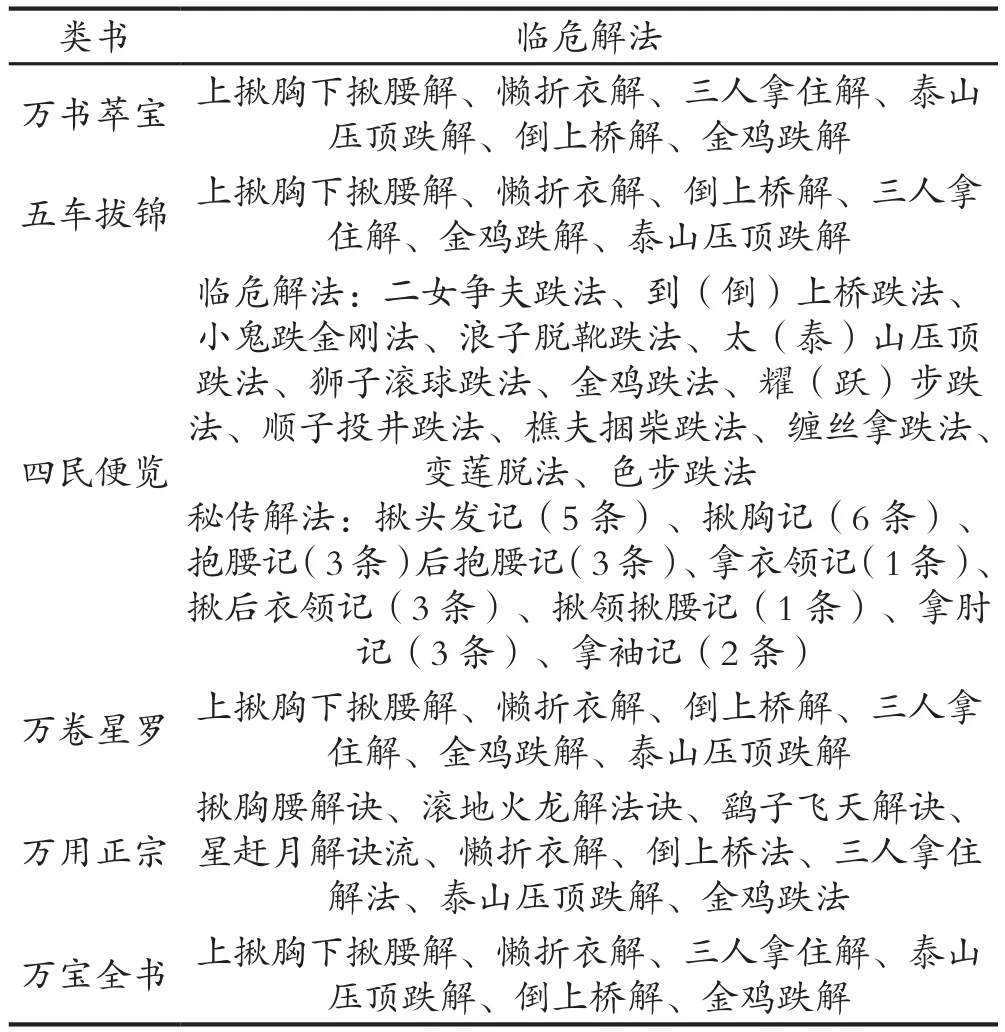

凡有“武备门”,则必有“临危解法”,即今天所谓的防身术,是“武备门”的重要内容,每本详略各有不同,具体如表4所示:

表4 临危解法

每一名目都有详细的图势与文字说明,如“懒摺衣解”为“他用双手来揪住我衣,我用右脚捥住他左脚后跟,用左手带住他腰上衣服,用右手把他喉下一推,他就仰面跌去。”诸本类书中,相同名目的文字说明与图示也基本相同。在上表所列中,《万书萃宝》《万宝全书》《五车拔锦》三种类书中,“临危解法”完全相同,且前两种顺序也完全相同;而《四民便览》所载最为丰富,除临危解法之外,还有多条秘传解法。

所谓“临危解法”,即危难之时的解决办法。从具体的内容来看,与今天我们所讲的防身术、擒拿术相类。古代的拳法有踢、拿、跌、打四大技术,而明代民间日用类书中的“临危解法”中,即包含了两大重要技术——“拿”与“跌”,且内容更为丰富。

3.1.3 耍家心传要诀

明代类书中所载的拳套较多,这些拳套都归入“耍家心传要诀”这一名目之下,如引拳、浪里淘沙拳等等,如表5所示:

表5 类书之拳套

除重复的拳套之外,共有十四个拳套,每一拳套都有详细的动作说明,如“引拳”:一出作金鸡独立势起二三步一单尖扯开一条鞭打一拳八字分倒跳转变翘四平势又变翘四平势收起金刚大步势偷一步采一脚扫一后跟一肘开金枪一插变童子拜观音这其中,《五车拔锦》《万卷星罗》《万宝全书》三种类书中所列完全相同,而《四民便览》之七种为其他类书中所无。这些拳套多由十几个动作组成,套路短小,明代民间日用类书所载应为目前所见最早的拳术套路,这对武术套路体系形成的研究具有重要的价值。

3.1.4 其他

除了上述所举之外,大多类书还有“拳经要诀”“拳势歌诀”等等,其中“拳经要诀”出自戚氏“拳经”之片段,而“拳势歌诀”则有多种,如把势上场歌、邵陵拳势歌等等,下举一例:

把势上场歌

家有黄金积玉楼,不如学艺在心头。

将钱做本游天下,赤手空拳战九州。

怀中常有千金鼎,袖中常存两具牛。

日间不怕人来借,夜间不怕贼来偷。

人人场中来打话,相伴与我看春秋。

其他拳势歌诀还有“滚地火龙势”“鹞子飞天势”“流星赶月势”,其中《万书萃宝》与《四民便览》还载有“宋太祖三十二势长拳歌”,二本所载内容、顺序皆同,惟个别字有所讹误。

名目为“宋太祖三十二势长拳歌”,实际为三十一势,缺一势。与戚继光之“拳法三十二势”相对比,缺少第三十二势“旗鼓势”。从各势的顺序来看,《万书萃宝》、《四民便览》与西谛本《纪效新书》所载相同,此外明代何汝宾《兵录》所采拳法三十二势的顺序与西谛本也相同。马明达先生提出,“西谛本”在“没有明确纪年可资断代的情况下,大体上可定在万历年间,或更晚一些的翻刻本”,而万历年间的民间日用类书中已有与“西谛本”相同的拳势顺序,这或有助于《纪效新书》版本的进一步研究。

3.2 器械

3.2.1 棍法

类书中的棍法大致可分两类,全部为棍法歌诀,唯《四民便览》有十八势棍法。棍法歌诀的内容排列并不一致,往往与枪法歌诀交错排列,如表6所示:

表6 类书之棍诀

类书中“邵陵棍法歌”之“邵陵”,即“少林”之讹误,这在明清时期比较多见。除明代民间日用类书中全部做“邵陵”外,清代的许多类书、拳谱也作“邵陵”。对此唐豪先生早有指出:“查少林二字,旧籍中间有讹误,如《戚少保年谱》作邵林,乾隆戊寅金玉楼增补《万宝全书》作邵陵,《千顷堂书目》作少陵者皆是。”类书中的棍法歌诀,去掉重复的部分,计有“五谷丰登出邵陵”“太祖金干棒一根”“棒法自宋期山东”“怀抱琵琶一炷香”“夜叉出在邵陵场”“日月东西走遍天”六首(此六首歌诀无题名,故以首句代指,下文同)。

在棍法歌诀里面有“黄龙出洞一条枪”一首,今人有谓此首歌诀印证了明代少林棍法兼枪带棒的特点,然仔细玩味这首歌诀,很明显为枪法歌诀,只是在刊刻的时候窜入棍法部分,或者也有可能直接引自他本歌诀;此外,《万书萃宝》与《万宝全书》中“黄龙出洞一条枪”作“枪法歌”,而其他均作“棍法歌”,此又为一佐证。因此可以充分说明“黄龙出洞一条枪”是枪法歌诀,而非棍法歌诀。

至于类书中的棍势棍法,仅《四民便览》有存,但只有文字说明,而无图谱,试举两例:

猴孙抱树势:演此棒者,抵用倒地棒,要使照身牌,棒用头,针肩井,转活透出,是猴孙抱树势。

直符送书势:看他下打,上抵用格开,我就伸出五把指,翻到棒,针他肩井。

3.2.2 枪法

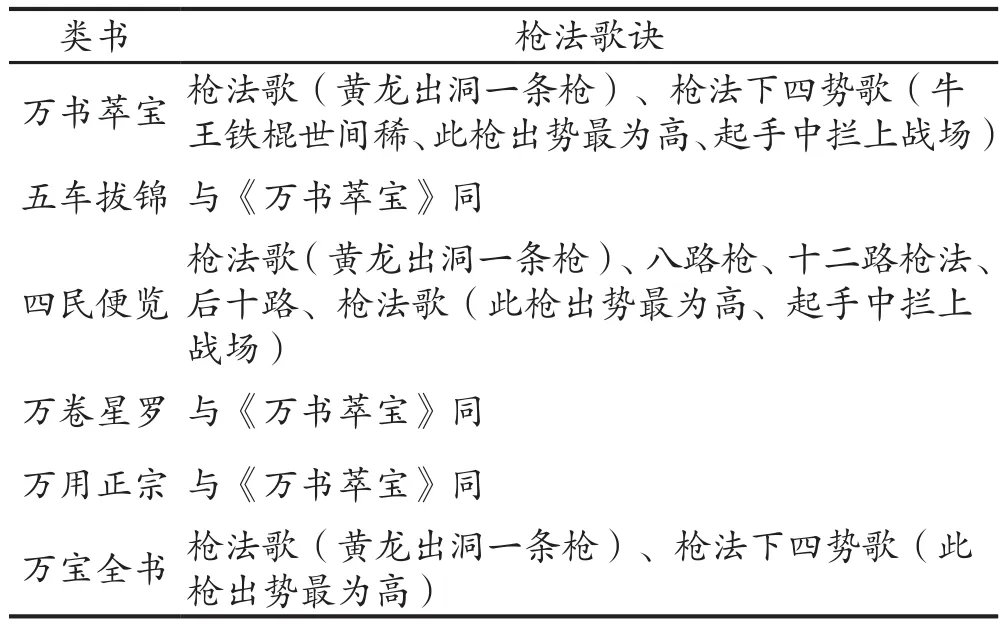

与棍法一样,枪法的内容也全为歌诀,如下表所示:

在类书中,“黄龙出洞一条枪”这一枪法歌诀,除了《万书萃宝》与《万宝全书》外,他本列入棍法歌诀,上文已作论述,此处不再重复,只抄录原诀如下:

黄龙出洞一条枪。左按膝右按膝,火焰枪处见太阳。披山势鬼也忙,六郎好使勒马枪。伏虎势要提防,披枪势不可当,大神枪下按八方。左肩枪右肩枪,换手势使三枪。七郎好使背神枪。馋心昧记王枢审,简打奸臣八大王。

除“黄龙出洞一条枪”之外,“此枪出势最为高”一诀也为诸本类书所载,且此两歌诀同样见于赵光裕《新镌武经标题正义》。而八路枪、十二路枪法、后十路等三歌诀仅《四民便览》有载。

3.2.3 钯法

钯法的内容,除《四民便览》之外,诸本类书所载唯有钯法四平势歌诀一首:“钯头出手有几门,收得光棍及长枪;打开四路长投奔,至今传势在人间。”而《四民便览》所不同者,又收入“钯法要诀”“习步法”以及四路钯法“起手钯法”“四方滚钯法”“扭钯上拦”。

从内容来看,“钯法要诀”与“习步法”均来自俞大猷《剑经》之“习钯简步”与“钯习步法”,唯《四民便览》所引有些许字词讹误。而四路钯法目前仅见于《四民便览》。此外,诸本类书也都收录了俞大猷《剑经》中的四首“总歌诀”。

4 结语

从日用类书之“武备门”中武术部分的内容来看,主要有擒拿、拳法、器械三大部分,但不同版本日用类书中的武术内容之间相互影响,不仅体现在因直接抄袭而导致的结构与内容上的雷同,还表现在部分内容上的删减、编排顺序的调整,以及新增内容的出现,前文表4至表7已有明确的展现。这些抄袭的内容有些直接采自戚继光《纪效新书》、俞大猷《剑经》,但大部分内容如“临危解法”等均来自民间的武术家。

表7 类书之枪法歌诀

①此一类目名目不尽相同,如《万书萃宝》《万宝全书》作“把势临危解法”,《四民便览》作“临危解法”,《五车拔锦》《万用正宗》《万卷星罗》作“耍家临危解法”等,但其内容大多相同。

②戚继光在《纪效新书·拳经捷要篇》提及当时民间武艺流派时云:“山东李半天之腿,鹰爪王之拿,千张跌之跌,张伯敬之打……皆今之有名者”,这其中包含了“踢、拿、跌、打”四大技术。后世的练习与实用中,这四种技术既可融为一体、互相引发,又可自成体系、偏擅一技。

③《万用正宗》作“耍家心传要诀”,《五车拔锦》《万卷星罗》作“耍家心传秘诀”,《万书萃宝》作“把势心传秘诀”。

④《万书萃宝》《万宝全书》作“把势上场歌”,《四民便览》作“拳势歌”。

⑤明代赵光裕《新镌武经标题正义》附八卷上层之《增附棍法》有“邵陵棍歌”两首,分别为“怀抱琵笆一炷香”与“黄龙出洞一条枪”。《新镌武经标题正义》初刻于万历十六年(公元1588年),早于今所见明代民间日用类书中刊载,但即使如此,在没有更充足的证据下,还是难以断定日用类书中的“棍法歌诀”是来自赵光裕之《新镌武经标题正义》,只能作为一种可能而存在。