线索有效性对社会性注意和外源性注意的影响*

张桂婷 杨安民 孙嘉伦 周丽琴 周 可

(北京师范大学心理学部,北京市应用实验心理学重点实验室,北京100875)

在日常生活中,人们往往会不自觉地被他人的眼睛注视方向、头朝向、手指指向或者生物运动行走方向所吸引,并将自己的注意转移到相应方向或位置。这种由他人的眼睛注视方向等社会性线索所触发的注意效应被称为“社会性注意”(或“共同

以往研究发现,尽管眼睛注视线索呈现在视野中央,但是在线索呈现后100 ms 左右,就开始出现明显的注意提示效应,即出现在眼睛注视方向同侧目标的检测明显加快[3-6]。并且,这种快速的注意提示效应,在注视线索不具有任何预测性、甚至是在线索提示位置与目标位置相反(即:线索具有反向预测性)的情况下仍然存在[3,5,7]。此外,该注意提示效应也无须意识参与[8-10]。眼睛注视等社会性线索的这种反射性注意定向的性质(即:当线索不具有任何预测性时,注意仍然会自发地被吸引到线索提示的位置)与外周线索的反射性注意定向非常类似,但与中央线索所诱发的内源性注意表现出本质不同,后者通常需要300 ms 左右才能到达最大的注意效应[11-13]。因此,大多数研究都支持社会性注意是一种特殊的外源性注意。最新的研究发注意”)[1-3]。社会性注意能力对社会交往极为重要。人们可以通过社会性注意了解他人的注意状态,并进一步推测他人的心理状态和行为意图。因此近年来,社会性注意的认知加工机制已成为注意研究领域的热点问题之一。

现,眼睛注视线索和生物运动行走方向线索的注意提示效应跟外源性注意具有同样高的时间稳定性,而中央箭头线索的注意提示效应则随着时间的推移逐渐衰减[14]。

然而,社会性注意与外源性注意也存在不同。首先,两者的线索呈现方式不同。社会性注意是由位于视野中央的眼睛注视等社会性线索所触发的,而不由外周线索所触发。更重要的是,外源性注意理论也不能解释社会性注意的所有性质。比如,注视线索的提示效应持续时间较外源性注意的长,并表现出延迟返回抑制[15-16]。其次,Friesen 和Kingstone[17]发现,突然呈现在外周的简笔卡通面孔,同时具有注视线索的注意提示效应和外周线索的返回抑制效应,并且后者不受前者的影响。这些发现暗示着社会性注意和外源性注意可能是两种相对独立的注意过程。因此,关于社会性注意是否属于外源性注意这一重要问题,仍存在争议[18]。

本研究尝试从主动注意调控的角度来回答社会性注意是否是不同于外源性注意的一种独立的注意过程。具体说来,采用经典的空间线索范式,通过调节线索的有效性,即目标出现在被提示位置的概率(cue validity,CV),包括反向预测性(0.2提示有效性)、不具有任何预测性(0.5提示有效性)和同向预测性(0.8提示有效性),来调控主动注意成分参与的强度,进而考察注视线索触发的社会性注意和外周线索触发的外源性注意在接受主动注意调控方面是否存在差异。

1 材料与方法

1.1 被试

本研究共招募了41 名被试(男性13 人,女性28人,年龄为18~28岁),其中21名被试参与了注视线索实验(男性4 人,女性17 人,年龄为(20.81±1.47)岁),剩余20名被试参与了外周线索实验(男性9 人,女性11 人,年龄为(22.95±2.16)岁)。所有被试均为右利手,视力或矫正视力正常。本研究通过了北京师范大学心理学部的实验伦理审查。

1.2 刺激参数

所有刺激通过MATLAB 和Psychtoolbox 工具包生成,并呈现在黑色背景上。注视点刺激为呈现在屏幕中央的绿色十字图形,大小为长0.5°×高0.5°。目标刺激为半径1.5°的光栅,出现在中央注视点的水平左侧或右侧,离心距离为7.0°。本研究的两个实验分别呈现两种不同的线索:注视线索(gaze cues)与外周线索(peripheral cues)。在注视线索实验中,线索为长6.1°×高5.4°的面孔注视图片(来自Radboud Faces 数据库[19]),面孔的头发与耳朵等面部特征被进行剪裁后,以正视前方的面孔图片作为预提示线索(pre-cue),并通过Photoshop 软件调整眼睛朝向,生成两种注视朝向图片(朝左、朝右),作为提示线索(cue),线索皆呈现在屏幕中央。在外周线索实验中,外周提示线索为半径0.6°的黑点,出现在中央注视点的左侧或右侧,水平离心距离为7.0°,并向上偏移1.8°。被试眼睛距离屏幕约70 cm。

1.3 刺激流程

实验是在黑暗并且隔音的房间内完成。每组实验均由被试休息好之后自行按键启动。实验中每个试次的流程如图1 所示。在注视线索实验中(图1a),每个试次最开始都是在屏幕中央呈现1 500~2 000 ms的绿色十字注视点,接着呈现100 ms预提示线索(正视前方面孔图片)。在预提示线索消失后,呈现注视提示线索(相同面孔,但眼睛注视方向是向左或向右),持续400 ms。然后,经过100 ms 的刺激间间隔(ⅠSⅠ)后,目标光栅刺激出现在注视点的左侧或右侧,持续100 ms。在整个实验过程中,被试被要求一直盯着中央注视点,判断目标光栅刺激是否出现,并在光栅出现后尽快尽准地做出按键反应。外周线索实验的实验流程与注视线索实验大致相同(图1b),唯一的区别在于:在外周线索实验中,注视点消失后直接在注视点的左侧或右侧呈现100 ms的外周提示线索(黑点)。

两个实验均为2 线索(有效(valid)、无效(invalid))×3CV水平(0.2、0.5、0.8)的被试内设计。每个实验任务均包含648 个试次,分为18组。每组包含36个试次,其中有4个试次是控制试次。在控制试次中,只有线索出现而不呈现目标。每个CV水平包含6组,顺序随机。

1.4 数据分析

在进行正式统计分析之前,先对数据进行清理,剔除单个CV水平下反应时大于组平均值2 个标准差以外的被试。根据此标准,注视线索实验中的1 名被试被排除在后续的分析之外。最终有40名有效被试的数据被纳入分析。后续统计只分析正确试次下的反应时,并剔除了反应时位于单个CV水平平均反应时2个标准差之外的试次。

数据清理后,分别对注视线索实验与外周线索实验的反应时数据进行双因素重复测量方差分析(analysis of variance,ANOVA)。其中,自变量为线索(有效、无效)和线索有效性(CV:0.2、0.5、0.8)。如果线索与CV交互作用显著,则表明线索有效和无效时的反应时受CV的影响不同,将进一步通过对CV做单因素重复方差分析,检验CV对上述两种反应时分别产生了何种影响。同时,也分别对每个CV水平下线索有效和无效时的反应时做配对样本t检验。

Fig.1 Stimuli and procedure in the gaze cues experiment(a)and peripheral cues experiment(b)The figures shown above are the valid trials,with the target appearing in the same direction of the eye gaze cues or peripheral cues.

为了进一步考察不同线索类型(注视线索、外周线索)下的线索效应(cuing effect,线索无效时的反应时减去线索有效时的反应时)受CV的影响是否不同,对线索效应做线索类型(注视线索、外周线索)×CV(0.2、0.5、0.8)的双因素混合设计方差分析,其中自变量为线索类型(注视线索、外周线索)和线索有效性(CV:0.2、0.5、0.8)。如果线索类型与CV的交互作用显著,则进一步通过单因素重复方差分析,检验CV对上述两种线索效应分别产生什么影响。同时,也对每个CV水平下的两种线索效应做独立样本t检验,考察两种线索效应在不同CV水平下的差异。

2 结 果

在注视线索实验中,通过2 线索(有效、无效) ×3CV(0.2、0.5、0.8) 双因素重复方差分析,我们发现线索的主效应(F(1,19)=27.34,P<0.001,η2=0.59)、CV的主效应(F(2,38)=5.66,P=0.007,η2=0.23) 以及 线 索 与CV的交互作用(F(2,38)=17.21,P<0.001,η2=0.48)均显著(图2a)。显著的线索主效应表明,线索有效时的反应时比线索无效时要快。而线索与CV交互作用显著则说明,线索有效和无效时的反应时受线索有效性的影响不同。进一步通过对CV做单因素重复方差分析发现,有效线索下的反应时不随CV的改变而变化(F(2,38)=1.05,P=0.359,η2=0.05),而无效线索下的反应时则随着CV的增加而显著增加(F(2,38)=18.70,P<0.001,η2=0.50)。当在每个CV水平下做线索有效和无效的配对样本t检验时,在所有CV水平下,有效线索的反应时均显著快于无效线索的反应时,并且随着CV的增加,反应时差 异 增 大(CV为0.2:t(19)=2.11,P=0.048,Cohen'sd=0.47;CV为0.5:t(19)=4.14,P=0.001,Cohen'sd=0.92;CV为0.8:t(19)=5.90,P<0.001,Cohen'sd=1.32)。

在外周线索实验中,相同的双因素重复方差分析发现,线索的主效应显著(F(1,19)=12.20,P=0.002,η2=0.39),线索与CV之间的交互作用也显著(F(2,38)=40.44,P<0.001,η2=0.68),但CV的主效应不显著(F(2,38)=0.44,P=0.648,η2=0.02)(图2b)。显著的线索主效应表明,有效线索条件下的反应时比无效线索条件下更快,而线索与CV的显著交互作用则表明,线索有效和无效时的反应时受CV的影响不同。进一步对CV做单因素重复方差分析发现:有效线索下,反应时会随着CV的增高而减少(F(2,38)=14.65,P<0.001,η2=0.44);在无效线索下,反应时则随着CV增高而增高(F(2,38)=13.45,P<0.001,η2=0.41)。在每个CV水平下分别做线索有效和无效的配对样本t检验,结果发现,在所有CV水平下有效线索和无效线索的反应时差异均显著,并且随着CV的增加,无效线索与有效线索的反应时差异由负值变成正值,且逐渐增大(CV为0.2:t(19)=-2.79,P=0.012,Cohen'sd=0.62;CV为0.5:t(19)=4.56,P<0.001,Cohen'sd=1.02;CV为0.8:t(19)=5.78,P<0.001,Cohen'sd=1.29)。

Fig.2 Mean response times(RTs)for valid and invalid conditions as a function of cue validity in the gaze cues experiment(a)and peripheral cues experiment(b)

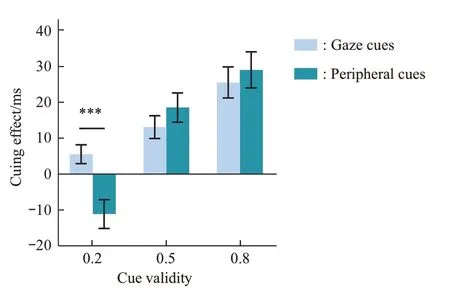

为了进一步考察不同线索类型(注视线索、外周线索)的线索效应受CV的影响是否不同,对线索效应做线索类型×CV的双因素混合设计方差分析。结果发现,CV的主效应显著(F(2,76)=55.34,P<0.001,η2=0.59),CV与线索类型的交互作用显著(F(2,76)=9.00,P<0.001,η2=0.19),而线索类型的主效应则不显著(F(1,38)=0.33,P=0.569,η2=0.01)(图3)。CV的主效应显著说明,两种线索的线索效应都受CV的影响。线索类型与CV的交互效应显著,则说明两种线索的线索效应受CV的影响不同。进一步对CV做单因素重复方差分析,发现注视线索的线索效应随CV的增加而增大(F(2,38)=17.21,P<0.001,η2=0.48),外周线索的线索效应也随CV的增加而增大(F(2,38)=40.44,P<0.001,η2=0.68),只是增幅不同。通过对每个CV水平下的两种线索效应做独立样本t检验发现,注视线索和外周线索只在CV为0.2的条件下有显著差异(t(38)=3.49,P=0.001,Cohen'sd=1.10),而在0.5 与0.8 条件下无显著差异(CV为0.5:t(38)=-1.06,P=0.296,Cohen'sd=0.33;CV为0.8:t(38)=-0.53,P=0.60,Cohen'sd=0.17)。当CV为0.2时,两种线索效应不仅有明显差异,更重要的是,它们的线索效应是相反的:注视线索的线索效应仍为正值,线索有效情况下的反应时要快于线索无效的反应时;而外周线索的线索效应则变成负值,线索有效情况下的反应时反而要显著慢于线索无效的反应时。

Fig.3 Cueing effects as a function of cue validity and cue type(gaze cues,peripheral cues)

3 讨 论

本研究通过操纵线索的有效性,系统考察了注视线索触发的社会性注意和外周线索触发的外源性注意的加工差异。实验结果发现,注视线索触发的社会性注意和外源性注意都受线索有效性的影响。随着线索有效性的增加,注视线索和外周线索的线索效应都增强(即:线索有效下与线索无效下的反应时的差异增大)。更重要的是,线索类型和线索有效性存在交互作用,表明注视线索和外周线索的线索效应受主动注意控制的影响程度和机制可能存在差异。进一步分析发现,只有在线索有效性为0.2 时,也就是线索具有反向预测性时,注视线索与外周线索的线索效应才具有显著差异。此时,两者具有相反的线索效应。注视线索的线索效应仍为正值,即线索有效情况下(目标出现在线索提示位置)的反应时要快于线索无效(目标出现在线索预测位置)的反应时;而外周线索的线索效应则变为负值,即线索有效情况下的反应时反而要明显慢于线索无效时的反应时。这一结果表明,注视线索受线索有效性的影响较外周线索小。

本研究的结果表明,虽然社会性注意和外源性注意都具有反射性注意定向的加工特性,但它们同时也受线索有效性的影响。这一现象与前人研究发现基本一致。比如,当注视线索预测具有反向预测性时,相对于基线位置(既不是眼睛注视位置,也不是注视线索预测的位置),注意更容易反射性地转移到眼睛注视位置(线索提示位置)或自主性地转移到线索预测位置[7,20]。这表明,注视线索触发的社会性注意并不完全是反射性的,而是同时具有反射性和主动性两种注意成分。后来也有研究者发现了零预测性时较弱的注视线索效应和100%预测性时较强的线索效应,提出社会性注意系统同时包含反射性和主动性这两种相互作用的注意成分[21]。而本研究在复现此现象的基础上,进一步考虑线索具有反向预测性的情况,发现注视线索在所有线索有效性下均存在提示效应。尤其在线索有效性为0.2时,注视线索仍具有正的线索效应,表明社会性注意可能具有更强的反射性注意定向特性,更独立于观察者的主观控制意图,较少受到线索提示概率的影响。同时,由于其线索效应随着线索有效性的增加而增强,说明社会性注意的线索效应同时也受自上而下的主动注意的影响。综合来看,社会性注意的线索效应应该是相对较弱的主动注意和较强的反射性注意共同作用的结果。

对于非社会性的空间注意,虽然也有研究通过操作中央线索和外周线索的位置关系发现空间注意是反射性注意和主动注意相互作用、相互竞争的结果[11,22],大家还是普遍支持外周线索和中央线索分别独立产生反射性注意定向和主动性注意定向[23-24]。外周线索触发的外源性注意虽然具有反射性注意定向特性,发生得特别早[12-13],后来也被发现受线索有效性的影响。外周线索的有效性越强,线索效应就越强[25-26]。并且,当外周线索没有任何预测性时,仍然具有线索效应。本研究不仅复现了上述实验现象,更为重要的是,进一步发现当外周线索的线索有效性为0.2时,即具有反向预测性时,线索效应变为负值,此时线索的提示效应不复存在,反而出现了抑制效应。这说明外周线索的线索效应受线索预测性的影响较大。由此可见,与社会性注意相似的是,外源性注意也同时包含主动注意和反射性注意两种成分,但不同之处在于,外源性注意应该是相对较强的主动注意和较弱的反射性注意共同作用的结果。

虽然注视线索和外周线索的线索效应都受主动注意的影响,但是通过直接比较注视线索和外周线索的线索效应,我们发现两种线索效应受线索有效性的影响不同:注视线索受主动注意的影响较外周线索小。具体区别在于线索有效性降为0.2 的时候,只是减弱了注视线索的线索提示效应,但是完全反转了外周线索的线索效应(由易化变成抑制)。这表明社会性注意和外源性注意虽然都包含反射性注意定向特性,但它们在抵抗主动控制方面存在明显不同。因此,虽然本研究不能表明,两者是完全独立的注意过程,但目前的结果表明,至少在一些加工阶段,它们具有不同的加工机制。事实上,也有前人研究提出或支持社会性注意与外源性注意存在明显差异。比如,相对于外周线索,注视线索具有延迟的返回抑制效应[15-16]。有临床研究也发现,额叶损伤患者不再具有社会性注意能力,但仍然保留着外源性注意能力[27]。此外,除了与空间注意具有重叠的加工脑区(如顶内沟、颞顶联合区等)之外,社会性注意还具有其独特的加工区域,如:颞上沟和杏仁核等这些加工社会性信息的脑区[9,28-30]。Chanon和Hopfinger[31]的脑电研究则发现,虽然注视线索与外周线索产生的行为效应相似,但它们的注意定向产生的事件相关电位的早期知觉成分(P1/N1)和更晚期的P3成分均不同。结合本研究中注视线索和外周线索这两种线索效应受主动注意的影响不同的实验发现,都强烈暗示了社会性线索和外源性线索在一些加工阶段可能是相互独立的。

4 结 论

综上所述,本文通过调节线索有效性,发现社会性注意和外源性注意受自上而下的主动注意的影响不同,表现为社会性注意受主动注意的影响较外源性注意小。该发现提供了新的证据,表明两种注意过程在和主动注意的交互作用方面存在明显不同,支持两种注意过程至少在一些加工阶段存在相对独立的加工机制的假设,同时也提供了一种从主动注意调节的角度区分两种注意定向过程的新方法。但是,本研究仅考察了眼睛注视这一种社会性线索,未来可以使用其他社会性线索(如:头朝向、身体朝向、生物运动行走方向、手指指向等)[32]进一步考察社会性注意受主动注意影响的一般性。另一方面,可以结合计算模型和影像方法,探索社会性注意和外源性注意受主动注意影响不同的认知机制。

推荐编委卓彦