咯菌腈与戊唑醇复配对小麦赤霉病菌的增效作用研究

姜 佳,陈金鹏,魏江桥,郭旭昊,车志平,田月娥,陈根强,刘圣明

(河南科技大学园艺与植物保护学院植物保护系,河南洛阳 471023)

0 引言

由禾谷镰孢菌(Fusariumgraminearum)引起的小麦赤霉病是危害世界小麦的毁灭性流行病害[1]。近年来,受到现代农业耕作方式的转变与全球气候变暖的影响,小麦赤霉病已在全球范围内广泛流行,造成了巨大的经济损失[2]。小麦赤霉病的发生在造成小麦产量下降的同时,还会在患病籽粒中产生危害人畜安全的真菌毒素,造成小麦品质下降[3]。目前对于小麦赤霉病的防治主要采用化学防治。然而由于常年重复性施用,田间已经出现了对多菌灵等苯并咪唑类杀菌剂具有抗药性的小麦赤霉病菌菌株,且数量逐年增加,导致多菌灵的防效下降。为了防止抗药性菌株的不断产生,应当采用不同作用机制的药剂轮换或复配使用。咯菌腈为苯基吡咯类杀菌剂,其主要作用机理是通过抑制与葡萄糖磷酰化有关的转运进而抑制菌丝生长,导致病菌死亡。咯菌腈能有效抑制小麦赤霉病菌的菌丝生长与产孢[4-5],且在田间连续施用及室内的药剂驯化下也不易产生抗药性,是治理小麦赤霉病理想的化学药剂[6]。戊唑醇属于甾醇脱甲基抑制剂(DMI)类杀菌剂,其主要作用机制是抑制麦角甾醇的生物合成,从而影响细胞质的功能,起到杀菌的作用,对小麦赤霉病有很好的预防和治疗效果。目前,咯菌腈与戊唑醇的复配对小麦赤霉病的增效作用并未报道。

本研究采用菌丝生长速率法,通过咯菌腈与戊唑醇不同配比对小麦赤霉病菌进行室内联合毒力测定,明确最佳的药剂配比,为小麦赤霉病的防控提供理论依据。

1 材料与方法

1.1 供试菌株

供试菌株小麦赤霉病病菌(F.graminearum)SQ1716采自河南省商丘市小麦田,经单孢分离和纯化,4℃下进行保存。

1.2 供试药剂

98%戊唑醇原药由湖南比德生化科技股份有限公司提供;98%咯菌腈由浙江省杭州宇龙化工有限公司提供。两种原药预溶于丙酮,分别配制成104μg/mL的母液。

1.3 实验仪器

ZHJH-C115C型超净工作台(上海智城分析仪器制造有限公司);HPX-250型生化培养箱(上海跃进医疗器械有限公司);BCD-576WDPU型双开门冰箱(青岛海尔股份有限公司);LDZM型立式压力蒸汽灭菌锅(上海申安医疗器械厂)。

1.4 PSA培养基的配制

将马铃薯去皮后,称取200 g切片,放入锅中加入蒸馏水煮软,用3层纱布进行过滤,滤液放入锅中继续加热,待滤液沸腾后,将用冷水溶解的琼脂粉(15 g)水溶液倒入锅中充分搅拌,并重新加热至沸腾,冷却5 min,加入20 g蔗糖,搅拌溶解,加入蒸馏水定容至1 L。然后,将煮好的PSA培养基分装到250 mL锥形瓶中,使用封口膜进行封口,放入灭菌锅中进行湿热灭菌(121℃,30 min)。灭菌后取出,冷却备用。

1.5 咯菌腈与戊唑醇对SQ1716的室内毒力测定

采用生长速率法测定咯菌腈和戊唑醇对小麦赤霉病菌的离体毒力。将小麦赤霉病菌菌株SQ1716在PSA平板上活化,黑暗条件和25℃下培养3天。3天后,使用5 mm打孔器在活化好的SQ1716菌落边缘进行打孔,再将5 mm菌饼分别转接在含咯菌腈和戊唑醇不同药剂梯度(表1)的PSA平板上,黑暗条件和25℃下培养3天后,使用十字交叉法测量各药剂处理组的菌株生长直径。各处理3次重复,试验重复3次。根据小麦赤霉病菌在不同浓度药剂平板上的线性生长速率,计算出各浓度下咯菌腈和戊唑醇对病原菌菌丝生长的抑制率,用DPSv7.05统计软件进行处理,求出各药剂的EC50。

1.6 复配剂对SQ1716的增效作用

采用交叉测定法进行复配剂的配方筛选。将咯菌腈与戊唑醇两种药剂按照不同质量比(表1)进行混合药剂的配制。采用菌落生长速率法,测定复配剂对小麦赤霉病菌的离体毒力。各处理3次重复,试验重复3次。按照单剂测定和计算方法,求出各复配剂的EC50。采用wadley[7-8]评价咯菌腈与戊唑醇的复配剂对SQ1716的联合毒力,以增效系数(Synergistic ratio,SR)进行混配增效作用分析[9]。SR小于0.5,表现为拮抗作用,SR处于0.5~1.5之间,表现为相加作用;SR大于1.5时,则表现为增效作用。

表1 单剂与复配剂的浓度梯度

其中A为咯菌睛、B是戊唑醇;a,b分别为药剂在每个配方中所占的比例;EC50(Exp)为理论抑制中浓度,EC50(Obs)为实际测量中浓度。

2 结果与分析

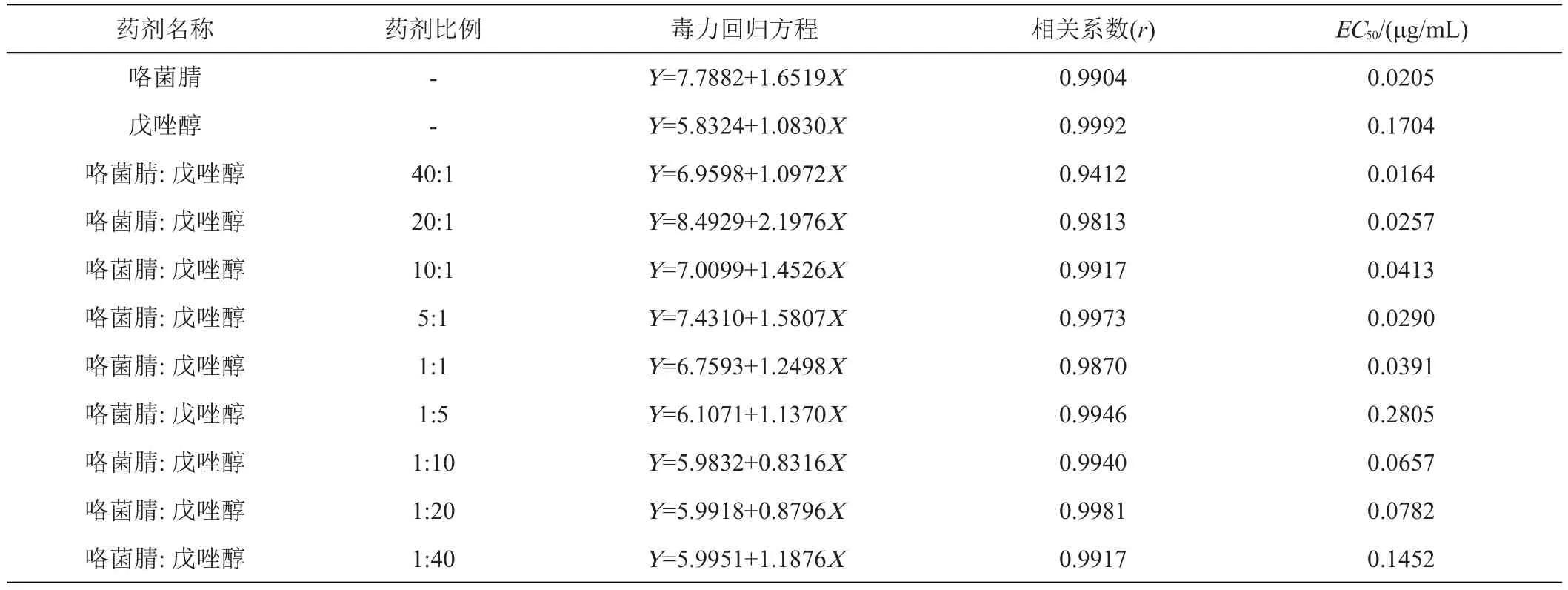

2.1 药剂对SQ1716的室内毒力测定

由表2可知:在单剂中,咯菌腈和戊唑醇单剂对SQ1716的EC50值分别为0.0205 μg/mL和0.1704 μg/mL。结果表明,咯菌腈与戊唑醇对SQ1716均有很好的抑制作用,且咯菌腈的EC50值远低于戊唑醇的EC50值,说明咯菌腈对于小麦赤霉病菌的菌丝生长具有好的抑菌效果。在复配剂中,咯菌腈:戊唑醇的配比在10:1、20:1、40:1时,随着咯菌腈占比增加,复配剂的EC50值逐渐减小,且咯菌腈:戊唑醇的配比在40:1时,复配剂的EC50值为0.0164 μg/mL,低于咯菌腈单剂的EC50值;当咯菌腈:戊唑醇的配比在1:1、1:10、1:20、1:40时,伴随复配剂中戊唑醇的占比增加,复配剂的EC50值逐渐增加,逐渐趋近于戊唑醇单剂的EC50值,但低于戊唑醇单剂的EC50值。但咯菌腈:戊唑醇的配比在1:5时,复配剂的EC50值高于戊唑醇单剂的EC50值。

表2 药剂对SQ1716的室内毒力测定

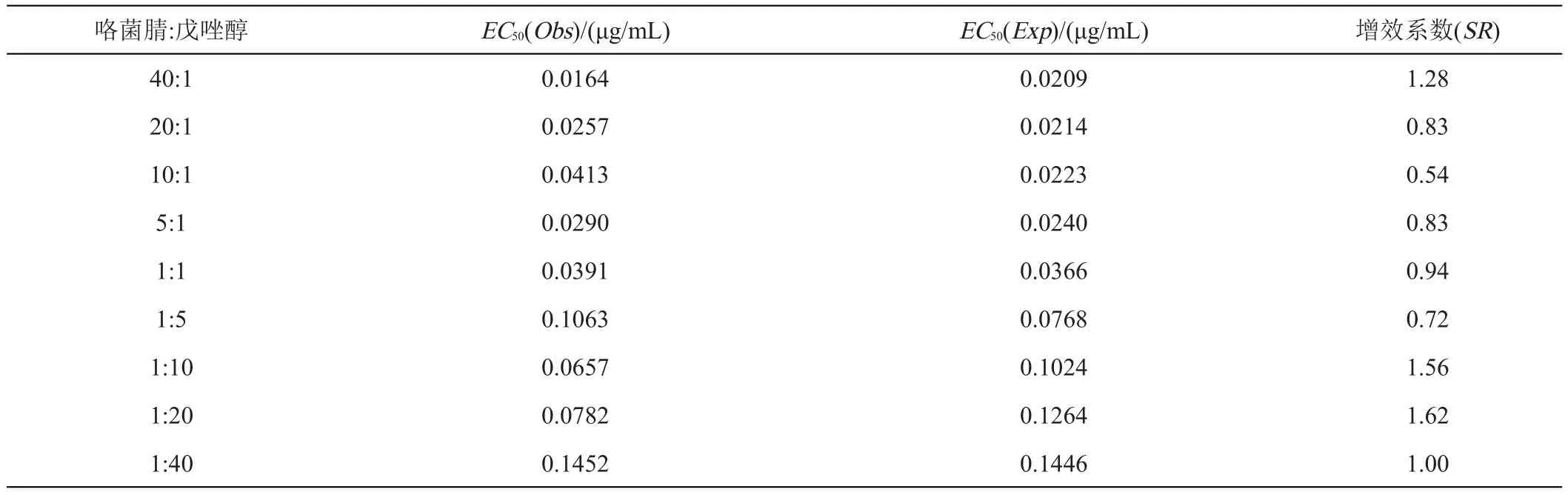

2.2 咯菌腈和戊唑醇混配对SQ1716的增效作用

由表3可知,在咯菌腈与戊唑醇的复配剂中,咯菌腈:戊唑醇的质量比在1:5、1:10、1:20时,SR值在逐渐增加,且咯菌腈:戊唑醇的质量比在1:10、1:20时,SR分别达到1.56和1.62,表现为增效作用,但在咯菌腈:戊唑醇的质量比为1:40时,SR值下降;在复配剂中,随着咯菌腈占比增加,SR并未出现规律性变化,咯菌腈:戊唑醇的质量比在5:1、20:1时,SR基本一致,复配剂在40:1时,SR值升高,但质量比在10:1时,则SR降低。所有复配剂的SR值均大于0.5,呈相加或增效作用,具有生产推广价值。

表3 复配剂对SQ1716的增效作用

3 讨论与结论

咯菌腈是一种新型的内吸性弱的苯基吡咯类杀菌剂,具有高毒力、低残留、低毒、持效期长等特点,常用于种子拌种。谭放军等[10]发现,以辣椒种子:咯菌腈以25:1的比例进行药剂拌种,能在短时间能提高种子的发芽率以及种子活力。徐建强等[11-12]测定了咯菌腈对小麦纹枯病菌和小麦赤霉病菌的室内毒力,研究发现咯菌腈对小麦纹枯病菌与赤霉病菌具有较高的毒力,能有效抑制这两种病原菌菌丝的生长。戊唑醇属于DMIs类杀菌剂,它能造成赤霉病菌菌丝的不规则肿胀,过度分支和坏死等,可以有效抑制菌丝生长[13]。徐建强等[14]测定了戊唑醇对小麦赤霉病菌的室内毒力,研究发现戊唑醇对小麦赤霉病菌具有较高的毒力,能有效抑制赤霉病菌菌丝的生长。

通过菌丝生长速率法测得戊唑醇对SQ1716的EC50值为0.1704 μg/mL,与湖北省小麦赤霉病敏感菌株的EC50均值(0.181±0.023 μg/mL)持平[15];咯菌腈对SQ1716的EC50值为0.0205 μg/mL,该数值在徐建强等[13]通过使用咯菌腈对2016年小麦赤霉病敏感菌株进行室内毒力测定所得出的EC50值区间(0.003~0.088 μg/mL)之中。本试验通过使用戊唑醇与咯菌腈对SQ1716进行室内毒力测定后可知,这两种药剂对赤霉病菌菌丝生长均有良好的抑制作用,但由于药剂的长期单一化使用,使田间小麦赤霉病菌对戊唑醇极易产生抗性,因此,建议在田间使用复配剂以减缓小麦赤霉病菌抗药性的发生。

通过前期大量的筛选实验后,发现将咯菌腈与戊唑醇进行复配后,复配剂对小麦赤霉病菌菌丝生长有很好抑制效果。根据上述实验结果可知,在复配剂中,除去咯菌腈:戊唑醇质量比在10:1和1:5这两种配比外,其余复配剂的EC50(Obs)值随着咯菌腈在混配试剂中的比例逐渐加大而降低,且在咯菌腈:戊唑醇的质量比在1:20时,复配剂的SR最高,为最佳的混合比例,这为延缓戊唑醇抗性和开发新品种的复配剂打下了良好的基础。

本试验首次使用内吸性弱的咯菌腈与内吸性强的戊唑醇进行药剂复配以防治小麦赤霉病,且通过上述数据可知,咯菌腈:戊唑醇的质量比在1:20时,复配剂的SR最高,为最佳的复配比例。本试验为延缓戊唑醇抗性与有效防治小麦赤霉病奠定了理论基础。但本试验只进行了室内毒力测定,复配剂对小麦赤霉病的防治效果未经过大田实验验证,所以下一步应考虑使用咯菌腈:戊唑醇质量比在1:20的复配试剂进行大田实验,以验证该复配剂是否具有商业推广价值。