江苏徐州铜山区后楼山西汉墓M5发掘简报

徐州博物馆 徐州市文物考古研究所 徐州汉画像石艺术馆

内容提要:1995年,徐州博物馆发掘了江苏省徐州市铜山区茅村镇洞山村后楼山M5。该墓属于西汉中小型墓葬,为石坑竖穴洞室墓。墓葬保存完整,出土较多随葬品,包括陶、金、铜、铁、玉、琉璃器等79件(组),其中金带扣、玉枕、玉面罩较为珍贵。推测该墓为北洞山西汉楚王墓的陪葬墓,墓主人身份为贵族,属于刘氏宗亲,时代为西汉早期偏晚。

后楼山位于徐州市区北部的京杭大运河北岸,属于铜山区茅村镇洞山村,为一低矮的石灰岩小丘,海拔51.7米,其南为北洞山,东南为桓山。从1991年至2006年,徐州博物馆在此已陆续发掘、清理墓葬10座。后楼山M5(简称M5)位于后楼山南坡东北部(图一、图二),于1995年10月中旬开始发掘,月底结束。

图二// 后楼山西汉墓群墓葬分布示意图

一、墓葬结构

该墓为石坑竖穴洞室墓,正南北向。竖穴(墓道)呈长方形,上下为竖井式。上口南北长3.40、东西宽2.30米。竖穴(墓道)深7米,内填以红黏土,较纯净,且经夯打。夯层不太明显,上半部较硬,下半部较松软,厚约0.20米。竖穴填土内置有封石板两层,每层五块,每块长2.20、宽0.62、厚0.24米左右。石板凿制规整,长方形,东西向放置,南北向排列。其中第一层石板距墓口3.40米,第二层石板距墓口5.15米。竖穴下部略内收,底面不平整,其南侧较高,北侧呈坡状渐低,至北部距洞室口1米处呈水平。为使竖穴底部保持平整,低处垫以碎石子和泥土。

洞室位于竖穴北壁下,长方形,南北长3.48、东西宽1.61、高1.76米。墓室有门,门框宽1.78米。门框四周刻有凹槽,左、右宽5厘米,上、下宽3厘米,以长方形封门石板嵌入凹槽里。封门石板有东、西两块,其宽、高、厚分别为 0.82、1.70、0.19米和 0.86、1.70、0.17米。其中东封门石板中间断裂。洞室平顶,四壁较规整,其底面高于竖穴底面2厘米。门西北侧上方塌落一角,致使较多填土涌入洞室。门口积土厚0.40~0.60米,向内渐浅。

该墓未经盗扰,为单人葬,墓主头南向。棺具置于洞室中部偏东侧,其内置有玉枕、玉面罩、玉璜、琉璃璧、金带扣、铁剑等。洞室南侧放置男女侍俑、骑马俑及马俑等,其中有一部分马腿、马头置于洞室门外竖穴内碎石土中,较散乱。陶器分为两组,一组紧靠北壁放置,有鼎、壶、钫、茧形壶、鐎盉、罐等,陶器前有较多兽骨。另外该处还出有铜镜及印章。另一组陶器置于西壁偏南处,有鼎、盒、壶、钫、仓、灶、井、磨等,灶下有鸡骨发现(图三)。

图三// M5平、剖面图

二、随葬遗物

该墓随葬品较多,出土陶、金、铜、铁、玉、琉璃器等计79件(组)。

1.陶器

65件(组),灰陶质。有鼎、盒、壶、钫、茧形壶、鐎盉、罐、盘、盘托、匜、盆、勺、仓、灶、井、磨、陶俑等。

鼎 8件。弧面或球面形盖。子母口,长方形竖耳外撇,腹微鼓,圜底,三蹄足。按盖上有无钮分为A、B两型。

A型 盖上无钮。按腹底平、圜可分为两个亚型。

Aa型 4件。底较平,器身较扁。M5︰36,器盖上绘红色弦纹一道,还有红色云纹已漫漶不清;鼎身腹部中间和近口沿处亦各绘一道红色弦纹,其间饰有红色云气纹;近底部饰有凹弦纹一道;耳部绘红色轮廓线。口径18.6、最大腹径21.2、通高18.4厘米(图四︰1)。

Ab型 2件。圜底较陡,比A型略小。M5︰31,腹部绘红色弦纹一道,其余纹饰已漫漶不清。口径19.5、腹径19.2、通高16.5厘米(图四︰2)。

B型 2件。盖上有3个塔状钮,圜底较圆。M5︰13,盖上部和腹下部各饰一道很细的弦纹;腹中部饰一道凸弦纹,凸弦纹之上和口沿之下绘红色和白色弦纹各一道,其间绘白色云纹。口径18.4、最大腹径19、通高17厘米(图四︰3;彩插一︰1)。

1.鼎(M5∶13)

盒 4件。盖与身子母相合。盒身弧腹内收,矮圈足有折棱。盖作覆钵形,口沿微内敛。M5︰34,盖及盒身部各饰一组涂以红色的双道凹弦纹,并各绘一道黑色弦纹。捉手涂朱,盖顶原有红色纹饰已漫漶不清。盒身口径19、最大腹径19.2、底径9.2、通高13.8厘米(图四︰4;彩插一︰2)。

2.盒(M5∶34)

壶 7件。按腹部有无系分为两型。

A型 腹部无系。按足部圈足真假及有无折棱又可分为三个亚型。

Aa型 2件。假圈足。侈口,平沿,颈较短粗,鼓腹,平底。盖作弧面形。M5︰49,颈下部饰两道三线凹弦纹,腹部和近足部共饰四道凹弦纹。表面以白色为地,颈部绘红色倒三角纹,以雪青色绘弦纹和蕉叶纹、云纹。腹中部绘红色弦纹和雪青色云气纹。圈足部绘红色弦纹。盖顶绘红色弦纹和云气纹。盖内口上有一道凸棱。口径12、最大腹径21.2、足径13.6、通高29厘米(图四︰5)。

Ab型 1件。圈足。M5︰2,侈口,平沿,颈较细长,鼓腹。有盖,面较平,盖沿有折。从颈下部到腹下部有五组双道红色凹弦纹。器表以白色绘五道弦纹。颈部绘白色倒三角纹和红色蕉叶纹、云纹。腹中部绘红色弦纹。盖顶绘红色弦纹和云气纹。圈足遍施红彩。口径11、最大腹径21.2、足径13.2、通高29.4厘米(图四︰6)。

Ac型 2件。圈足有折棱。较大,侈口,平沿,沿下有折棱,长颈,圆鼓腹。盖作弧面形,较平。M5︰20,从肩部至腹下饰五组双道凹弦纹,一组三道凹弦纹,上施红彩。在前四组凹弦纹上或下还有白色弦纹四道。颈部绘白色倒三角纹,三角纹内绘红色蕉叶纹。其间绘白色云纹。腹部绘红色弦纹,已漫漶不清。盖内和口颈内施红彩。口径14.8、最 大 腹 径 31.2、足 径 18.8、通 高 41.4厘 米(图四︰7)。

B型 2件。腹两侧有系。平沿,侈口,细颈,鼓腹,圈足。盖作弧面形。M5︰33,器表从上到下绘八道红色弦纹,腹中部绘红色弦纹。颈部纹饰漫漶不清。盖内和口颈内施红彩。口径11.9、最大腹径21.6、足径 12.7、通高 32.2厘米(图四︰8;彩插一︰3)。

3.壶(M5∶33)

钫 2件。侈口,鼓腹,圈足。盖作盝顶形。M5︰16,彩绘多已剥落,仅可看出颈部以红、白两色绘弦纹和蕉叶纹、弦纹及云纹,腹部以红、白、淡青三色绘多道弦纹,两腹中间以红白两色绘饰对称的两个铺首衔环,圈足绘弦纹。盖内和口内涂朱。口边长12.4、腹径20.6、足边长13.6、通高40.4厘米(图四︰9;彩插一︰4)。

4.钫(M5∶16)

图四// M5出土陶器(一)

茧形壶 4件。盖与身子母相合,腹为茧形,圈足。按大小可分为两型。

A型 2件。较大。M5︰8,盖作弧面形,靠沿饰凹弦纹一道。口沿下倾,颈短粗,中间有一明显凸棱,腹部丰满匀称,上饰八组双道凹弦纹。足部中间有一明显凸棱。盖顶和器身彩绘纹饰已脱落,可看出每组凹弦纹旁边绘白色弦纹一道。盖内和口内皆涂朱。口径12.6、腹宽32、通高30厘米(图五︰1)。

B型 2件。较小。M5︰3,盖作弧面形。口沿下倾,颈较细长,中间有一明显凸棱,腹部弧度略小,上饰八组双道凹弦纹。足部中间亦有一明显凸棱。彩绘纹饰已脱落。口径7、腹宽20.6、通高20.4厘米(图五︰2;彩插一︰5)。

5.茧形壶(M5∶3)

罐 5件。按有无盖分为两型。

A型 4件。无盖。敛口,鼓腹,下部斜直,平底。M5︰4,肩下饰一道凸弦纹。彩绘已不清晰,但可看出红、白色弦纹,肩部应为云纹。口径8.1、腹径 17.8、底径 9.4、通高 16.2厘米(图五︰3;彩插一︰6)。

6.罐(M5∶4)

B型 1件。有盖。敛口,鼓腹,下部浑圆,圜底稍平。M5︰46,腹中饰一道凸弦纹。彩绘已不清晰,但可看出红、白色弦纹,腹上和盖顶绘云纹。口径8、最 大 腹 径 14.4、底 径 5.2、通 高 10.9 厘 米(图五︰4)。

盘 2件。敞口,宽平沿,折腹,平底。M5︰17,沿上绘红色弦纹两道,口内以红、白色绘弦纹和云纹,盘内涂朱。盘外腹部绘红、白色弦纹。口径25.2、底径12.8、高6厘米(图五︰5)。

盘托 1件。M5︰50,器形如豆,上口和底座皆成喇叭形,中部呈细腰状,内中空,上下相通。腰中部有两道凸棱,凸棱间施红彩。底部饰两道凹弦纹,并以白色勾轮廓,施以淡青色,周围绘成相连的4个扇形,间隔处涂朱。口径10.8、底径12.2、高13.2厘米(图五︰6)。

盆 1件。M5︰42,微敛口,口沿内侧稍凹,方唇,腹微鼓,平底。腹部饰三道很细的弦纹。口径15.7、底径8、高7.4厘米(图五︰7)。

鐎盉 1件。M5︰22,残缺。扳手和足缺失。有盖,弧面较平。兽形流。浅颈,鼓腹,腹部饰两道很细的凹弦纹。弧形底,较平。口径5.5、最大腹径11、残高7.5厘米(图五:8)。

匜 1件。M5︰19,身作抹角长方形,后端口沿内凹。口沿下2厘米处内收,形成折棱,下腹部弧形。底部亦为抹角长方形,平底微内凹。流为长方形,口微外撇,下端有弧度。口沿内以红、白色绘弦纹三道,腹内涂朱,底部绘红、白色弦纹和云纹;外部绘红、白色弦纹。通长25.7、流长6.4、宽21.7、高7.8厘米(图五︰9;彩插二︰1)。

1.匜(M5∶19)

勺 1件。M5︰43,勺头呈铲形,前圆后方,弧形底。勺头内涂朱。长柄,柄上面平直底面弧圆,上面绘红、白色轮廓线,线内绘红色菱形图案。勺头长 5.7、宽 10.8、柄长 10.6、通高 14厘米(图五︰10)。

图五// M5出土陶器(二)

仓 1件。M5︰41,圆桶形,上粗下细。由顶盖和身两部分组成,子母相扣。盖近圆锥形,四面坡顶,顶端有一横脊,檐伸出仓身外。身中部有门,门框凸出,右门框上下有两个孔眼,应为门枢。左右门框上有插销设置。平底,周身有伸出平台。在正面门上方,两侧面及后面各绘一组淡青色斗拱,柱身则涂以红色。正面还绘有红色阶梯,从底部连续到门左侧下。盖檐直径25.8、身底径17.6、通高30.8厘米(图六︰1;彩插二︰2)。

2.仓(M5∶41)

灶 1件。M5︰25,灶体为长方形。灶门为拱形,前有凸出的地台,地台两侧各有一高出的平台,其外侧有长方形洞孔并外敞。灶上设两个圆形火眼,前置釜、甑一套,后置一釜。釜口微敛,鼓腹,平底,肩部饰两耳,口径分别为6、5.4厘米。甑为宽平沿,敞口,斜直腹,平底,上有圆形篦孔,口径10.8厘米。灶体内部两火眼间有一道隔墙,上有长方形孔道使前后相通。灶后端设曲尺形挡火墙和曲尺柱形烟囱,顶为四面坡形,四面设有出烟孔。灶体轮廓皆用红色涂饰,白色线条勾勒。通长 39.6、通宽13.4、通高 19.4厘米(图六︰2;彩插二︰3)。

3.灶(M5∶25)

井 1件。M5︰24,筒状,上细下粗,至底部略内收,平底。微敛口,宽平沿。沿下饰两道凸弦纹,边缘涂朱。其下刻划多道弦纹,不连贯。口径10、底径13、高20厘米(图六︰3;彩插二︰4)。

4.井(M5∶24)

瓶 1件。M5︰44,很小,应为井中的汲水瓶。侈口,沿下斜,束颈,鼓腹,平底。腹部饰一道凹弦纹,其上又以红色绘弦纹。口内、口沿及颈部皆涂朱。口径 2.1、最大腹径 6.2、底径 2.2、高 6.4厘米(图六︰4)。

磨 1件。M5︰47,磨台基本呈正方形,平沿,沿下内收。台内底稍内凹,中心置两扇圆形磨盘,上下相扣。上盘设漏斗,内有隔梁,梁侧各有一孔透底,当为投谷处。盘面略有弧度,侧面稍外撇,亦有一孔,应为插拐处,其底部内凹呈弧形,中间有一不透顶的孔。下盘面呈弧形,中有一孔,不透底,底部内凹。磨台下为两对称形支架,由上、下两道横梁及中间三个蹄形支柱组成。横梁中有折棱一道,上涂红彩。磨台平沿内外边沿皆施红彩,并以白色勾轮廓线。台长19.7、宽19.4、磨盘高3.6、支架高 6.8、通高 12.5厘米(图六︰5;彩插二︰5)。

5.磨(M5∶47)

陶俑 23件(组)。灰陶质。包括男、女侍俑,骑马俑、马俑。

男侍俑 3件。形制相同。站立,双手拢于腹前。脸呈倒三角形,稍显圆润,头发后拢,戴帻。着交领右衽长衣,长及脚部。右肋下有一圆形透孔。M5︰62,高19.6厘米(图六︰6;彩插三︰1)。

1.男侍俑正面、侧面、背面(M5∶62)

女侍俑 10件。形制相同。站立,双手拢于腹前。脸呈倒三角形,头发后挽,结垂髻,有两绺散垂于背后,发涂黑色。着交领右衽长衣,长及脚面。M5︰65,高17.2厘米(图六︰7;彩插三︰2)。

2.女侍俑正面、侧面、背面(M5∶65)

骑马俑和马俑皆采用分件模制再组合的方法。骑马俑又由骑俑和马俑组合而成。骑俑部件分为上半身、手和小腿,马俑部件分为马头、马身及前、后马腿四部分。出土时皆散放,并未粘合。

骑马俑 4组。包括4件男骑俑和4件马俑,规格、造型一样。其中2件骑俑左肋下有孔,应为插带兵器之用。骑俑上身挺直坐于马上,小臂直伸作牵拉状,两腿贴于马腹两侧。脸长方形,五官不清。戴帻,着双重交领右衽长衣,衣遍施红彩。坐高9.5厘米。马俑表现得较为肥壮有力,马腰上骑坐位凸制出马鞍形状及骑俑大腿部分,以便与分制的小腿部分结合。马鞍遍施红彩,腹部亦用红色绘出腹带,马头用红、白色绘出颊带、项带等。M5︰75,马高18.2、通高23.3厘米(图六︰8;彩插二︰6)。

6.骑马俑(M5∶75)

马俑 6件。M5︰56,除马腰部位没有马鞍和人的大腿部外,又用红色绘出攀胸,其他皆同骑马俑组中的马俑(图六︰9)。

图六// M5出土陶器(三)

2.金器

1组。为金带扣。

金带扣 1组2件。纹饰、大小相同,形象方向相对。纯金铸造,其中一带板边侧有椭圆形扣眼,缺舌扣。长方形,内面为素面,正面边框为两周凸起的麦穗纹,边框内饰3只首尾相连的羊。羊头部高昂,前腿一屈肘前伸、一反屈平卧,整个身体弓起上伸呈拿大顶之势倒立。其中一只羊后腿屈肘下垂,与羊嘴相贴;另两只羊后腿一朝前平伸,反搭在前一只羊的腹上,一下伸反贴于前一只羊的腹前,而羊的嘴部就贴在腿弯里。工艺上采用镂空铸造,用浅浮雕和阴线刻的形式表现羊的头、五官、四肢、毛发等,形象细腻写实,造型夸张变形,做工精美,极具艺术感染力。M5︰26,长8.15、宽 4.40、厚 0.50厘米,重109克(图七;彩插四︰1)。

图七// M5出土金带扣(M5︰26)

1.金带扣正面(M5∶26)

3.铜器

3件。有镜、印、环等。

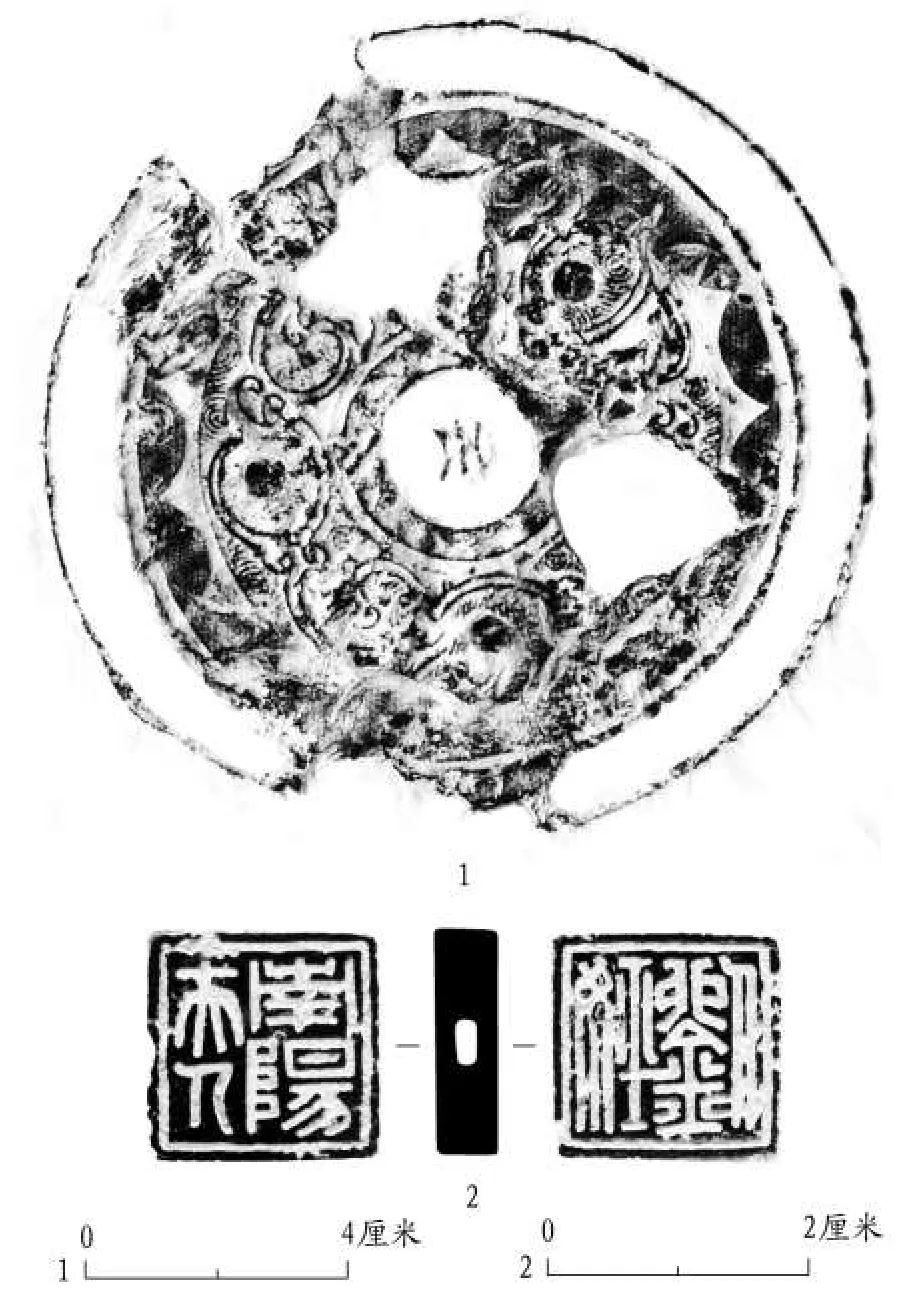

镜 1件。M5︰18,残,锈蚀严重。圆形,三弦钮,圆钮座,素卷沿。主纹为蟠螭纹,间有4个乳钉纹,底纹为雷纹。主纹外为一周内向连弧纹。直径12.7厘米(图八︰1)。

印 1件。M5︰23,双面印。正方形,侧面有一个椭圆形的对穿孔。表面鎏金,部分剥落。双面阴刻篆体印文,分别为“刘娙”和“南阳夫人”。边长 1.6、厚 0.4厘米。穿孔径0.4、0.2厘米(图八︰2;彩插四︰2)。

图八// M5出土金属器

2.铜印(M5∶23)

环 1件。M5︰38,锈蚀残缺。外径4.2、粗0.5厘米(图九︰2)。

4.铁器

5件。有剑、釜、勺、铁削、夯等。

剑 1件。M5︰52,毁坏、锈蚀严重。总体较长,身呈柳叶形,中脊微隆起,截面扁菱形。茎靠剑格粗,靠剑首处细。菱形格和圆形首皆为铜质。总长约125、身长96厘米(图九︰1)。

釜 1件。M5︰54,锈蚀严重。敛口,鼓腹,平底。腹两侧有弦状钮,衔环。口径17.8、底径8.8、高22厘米(图九︰3)。

勺 1件。M5︰55,勺头呈铲形。柄为柱形,上粗下细,中空,内残存朽木。勺头长10.6、宽11.4、高15.4、柄长9.8厘米(图九︰4)。

夯 1件。M5︰79,填土中发现。呈圆柱形,中空,直口,平底。口径 8.3、底径 8.3、壁厚 0.35、高6.2厘米(图九︰5)。

图九// M5出土金属器拓片

5.玉器、琉璃器

5件。有玉面罩、枕、璜,琉璃璧等。

玉面罩 1件。M5︰29,由56片玉片组成。玉片为青玉质,但被沁成灰白色。玉片大小、形状不一,有长方形、三角形、圆形、弯月形、橄榄形等,多按面部特征随形而制。如额头用长方形、眉毛用弯月形、眼睛用圆形、鼻翼用纺锤形、鼻头用椭圆形上面还有两鼻孔、脸颊用半圆形等,其边缘皆钻有数量不等的小孔,用以缀连。通长22.5、宽24.5厘米(图一〇︰1;彩插四︰3)。

3.玉面罩(M5∶29)

玉枕 1件。M5︰30,原应为长方形,木胎,表面髹红漆并镶贴玉饰,现木胎已朽,仅存玉饰。包括玉龙饰2、玉环1、三角形玉片10件,皆为青玉质。玉龙饰应置于枕的正面和顶面,整体呈长方形,镂雕,由两条首尾相连的龙组成。龙首位于两端,呈卧姿,一昂首张口,一曲颈回首,身体相连向上弓起呈“n”形,腹下有卷曲的足。龙的头颈和身体边缘用阴刻线条装饰,身体上饰谷纹。玉龙饰2件。M5︰30-1,长17.4、宽8厘米(图一〇︰2);M5︰30-2,长17.6宽、8.8厘米(图一〇︰3)。玉环(M5︰30-3)应置于枕的后面,上饰谷纹,其外缘上刻有字“百一十四□”或“百六廿四□”,有待进一步识别。直径7.3、孔径3.2、厚0.5厘米(图一〇︰4)。三角形玉片(M5︰30-4)应置于枕的两侧,呈等腰三角形,无纹饰,每侧五片,各组成一梯形,玉片底边长2.2~2.9、高 4.1~4.3厘米。复原后的玉枕长18、宽9.2、高8.4厘米(彩插四︰4)。

4.玉枕、玉枕展开(M5∶30)

玉璜 2件。青玉质,素面,表面光润。其两端较宽,中间稍窄。中间边缘处有一穿孔,单面钻。两件皆长17.2、厚0.4厘米。M5︰27,两端各宽4.2、5、中间宽3.5、正面孔径0.2厘米(图一〇︰5)。M5︰28,两端各宽 4.7、4.8、中间宽 3.7、正面孔径0.1厘米(图一〇︰6)。

琉璃璧 1件。M5︰53,侵蚀严重。表面较光润,上饰乳钉纹,边缘一周无纹饰。直径 17.5、好径5、厚0.4厘米(图一〇︰7)。

图一〇// M5出土器物

三、结语

后楼山南距北洞山西汉楚王墓[1]所在的北洞山100余米。迄今为止,该地陆续发现西汉墓葬10多座,徐州博物馆发掘清理有10座(其中M1[2]和M8[3]简报已发),多数被盗扰,少数完整。这些墓葬为徐州较常见的西汉时期中小型墓葬,皆属于石坑竖穴洞室墓,墓葬的形制、大小、规格相似。M1、M2出土有玉枕、玉面罩,M4出土有银缕玉衣,M5出土有玉枕、玉面罩、金带扣、陶侍俑和骑马俑等珍贵或高规格文物,另外后楼山还发现过葬有人俑和马俑的俑坑和车马器坑,这些皆说明后楼山墓主的身份、地位都较高。调查得悉20世纪70年代后楼山有一座被炸毁的西汉墓曾出土一枚铜印章,印文为“刘敞”[4],而 M5 出土的印章一面印文为“刘娙”,说明后楼山墓主多为刘姓或与刘姓有关,后楼山为刘氏家族墓地,且为北洞山西汉楚王陵的陪葬墓应无疑义。该墓出土了“刘娙”印章,说明印章的主人“刘娙”身属刘氏宗室,有可能即为墓主人,但墓主人也可能另有其人。一般来讲,墓主人的印章应该随葬在其身体附近比较合理,但该枚印章出土的位置并不在棺椁范围内,而是和棺外的一组陶器放在了一处。另外墓主人身旁随葬有铁剑,也说明墓主人的性别可能为男性。印章的主人名“娙”,“娙”字明显为女性用名,“南阳夫人”则可能是其封号,两面的印文都显示印章的主人为女性。“汉代,汉后宫中君主的贵妾,侯臣的嫡妻,统治阶层对妇女的封号,西域国国君的配偶,社会上对已婚妇女的尊称,少见的名字用法,都可使用‘夫人’”一词[5]。印章主人“刘娙”作为刘氏宗室成员,并被封为“南阳夫人”,地位尊贵,其有可能是侯臣的嫡妻。假如印章的主人不是墓主人的话,墓主人以诸侯王的侯臣同时兼具刘氏宗室亲属的身份陪葬,并把其嫡妻“刘娙”的印章随葬在墓中也算是合理的做法。因此,该墓的主人也有可能是“刘娙”的丈夫,而且可能性更大。关于北洞山西汉楚王墓的墓主,学界多认为是西汉楚国第四代楚王刘礼或第五代楚王刘道,刘礼在位时间为景帝四年至景帝六年(公元前153—公元前151年),刘道在位时间为景帝七年至武帝元光六年(公元前150—公元前129年)。后楼山墓群出土的随葬品如组合陶器、小陶俑、三弦钮铜镜等皆具有西汉早期的特征,该墓出土的陶器如鼎、盒、壶、茧形壶及小陶俑等多与M1相近,但陶钫(底在腹与圈足的交界处)比M1出土的陶钫(底在圈足的中间)时间要晚些,结合其墓葬形制,该墓葬的时代应定于西汉早期偏晚。

(附记:参加发掘的人员有耿建军、孟强、李祥、张传龄;线图由李祥、孟强、原丰、周光祥、陈钊绘制;拓片由张亚制作;照片由陈钊、田芝梅拍摄。)