江苏仪征联营汉墓M75发掘与出土漆瑟研究

郑州大学历史学院 南京博物院

内容提要:2018年,南京博物院考古研究所完成对江苏省仪征市刘集镇联营村汉墓M75的发掘工作。M75为竖穴土坑木椁墓,保存完整。墓中出土大量铜器、漆木器、陶器等,大部分保存较好。墓中出土的漆瑟器形较完整,在对瑟材质进行检测后发现其“桐底梓面”的制作方式较为少见。漆瑟的发现对于研究江浙地区汉代音乐文化有重要价值。

2017年6月,受仪征市博物馆委托,南京博物院考古研究所对江苏省仪征市刘集镇联营村的汉墓群展开了考察、勘探工作。由于此地被当地政府征用为工业用地,勘探时正在进行房屋拆迁、土地征用工作,为保护文物、防止墓葬在工业施工中遭受破坏,2018年4月南京博物院正式启动对联营村汉墓群的发掘项目。

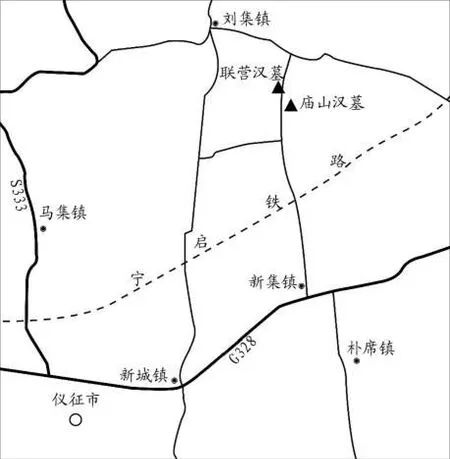

仪征联营汉墓群位于仪征市刘集镇联营村(图一),东临201县道。此区域范围内汉代墓葬丰富,附近盘古山汉墓、胡场汉墓、甘泉汉墓等距离都不远,东南1千米即为国家重点文物保护单位庙山汉墓。

图一// 仪征联营汉墓群位置示意图

2017年之前,扬州市文物考古研究所、仪征市博物馆在联营村发掘了13座汉墓;2018—2020年,南京博物院考古研究所与扬州市文物考古研究所、仪征市博物馆组成的考古队对仪征联营地区进行勘探,又发掘出百余座墓葬,出土铜器、陶器、漆木器、玉器两千余件。其中M75保存较为完整,出土器物丰富,尤其是出土的大漆瑟,器形完整,制作方式少见。现将M75发掘情况报道如下。

一、墓葬情况

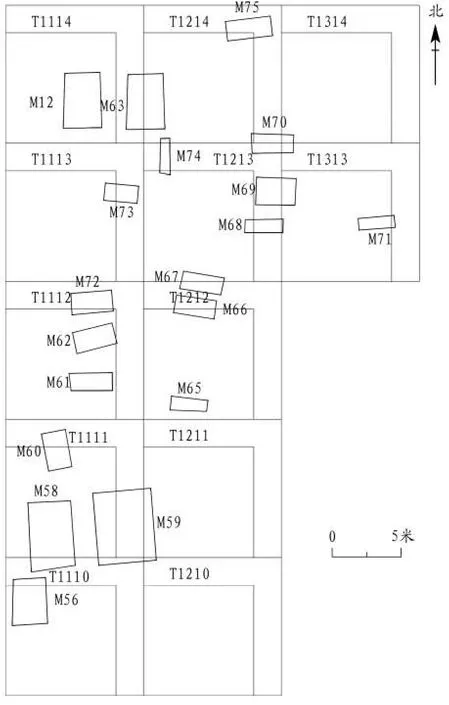

M75位于联营汉墓群东北部,T1214东北部,(图二)。保存较为完整,未发现被盗扰痕迹。墓葬方向为94°,呈东西向的竖穴土坑木椁墓。开口平面呈长方形,开口东西长3.2、南北宽1.9、墓底东西长2.9、南北宽1.73、墓坑深3.4米。开口从地面向椁室方向呈上大下小状,墓壁面平整、光滑。椁盖以上填土分10层,总深2.4米,以黄褐色夹青灰色五花土填实,夯层明显,夯土密实、坚硬,每层厚约15~28厘米。夯窝不明。

图二// 墓葬分布图

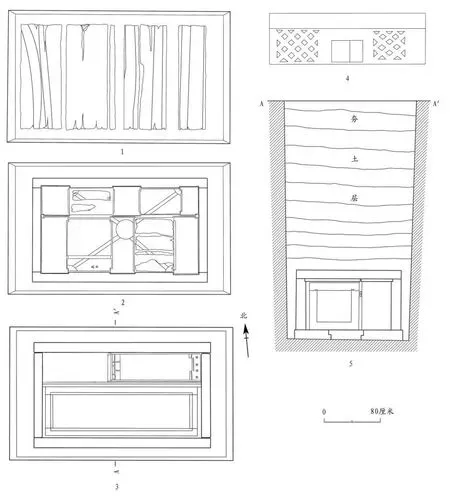

M75葬具为一椁一棺一箱。墓口向下2.4米处,墓坑居中位置设椁室,椁室木材保存较好,顶部由5块南北向盖板木横向封盖(图三︰1)。椁室长2.53、宽1.5、内深0.72米。椁盖板长约1.5米,由东向西分别宽为39、60、9、60、58厘米,厚12厘米。椁盖板下方有厚约4厘米的一层“十字穿璧”纹天花板,刻有“未日”二字,但已腐朽坍塌(图三︰2)。底板东西向共3块,厚13厘米,刻有“末四”二字,高低槽拼接。棺室位于椁室南侧,内见墓主人骸骨。椁室北侧为边箱,与棺室间以厚5厘米板间隔,两端榫卯插接,出土器物多见于边箱内(图三︰4)。漆棺侧板与底为一体,为整木掏挖,侧板两端高低榫与挡板相接,棺盖为整块板木加工而成,与棺体榫卯套接,棺体外髹黑漆,内施朱漆。漆棺东西长2.17、南北宽0.7、深0.46米,板厚11厘米。北侧边箱东西长2.26、南北宽0.41米(图三︰3、5;图四;彩插五︰1)。

图三// M75平、剖面图

图四// M75器物平面分布图

1.M75俯拍图

二、出土器物

M75出土器物有铜器、漆木器、陶器等,共计71件。现将墓中出土器物分类列述如下。

1.铜器

12件。器形有铜镜、铜刷柄、铜泡、铜环、铜钱、铜鋗。出土于棺内和北侧边箱。

铜镜 2件。M75︰47,圆形,圆钮,并蒂十二联珠纹钮座。座外饰短斜线纹和凸弦纹各一圈,再外饰内向八连弧纹,空白处以弧线和卷云纹等简单纹饰填充。两短斜线纹之间铸篆书铭文。铭文为“絜(洁)清白而事君,志(怨)污之弇明,玄锡之泽,而日,恐疏,之,流,美人,而外承可兑(悦),毋绝,忠。”宽平素缘。直径14.8、钮径1.9、缘厚0.7厘米(图五︰1)。M75︰70,锈蚀,圆形,圆钮,圆钮座。座外一周凸弦纹带和一周内向八连弧纹带。八连弧间以简单纹饰。两组短斜线纹带内为篆书铭文“久不相见,长毋相忘”。每个字间间以“田”纹和“e”形卷云纹。素缘。直径6.9、钮径1、缘厚0.2厘米(图五︰2)。

铜钱 24枚。锈蚀,均为五铢铜钱。“五”字窄长,交笔缓曲,交点呈一短横,上下两笔连郭。“铢”字“金”头呈小三角形,之下四圆点,“朱”头伸出“金”头。北侧边箱漆奁M75︰4内出土3枚,钱径2.6、穿1厘米。棺内出土21枚。M75︰68,钱径2.5、穿0.9厘米(图五︰3)。

图五// M75出土器物拓片

刷柄 4件。锈蚀,出土于北侧边箱漆奁内。M75︰48,“一”字形铜刷,刷毛已朽,主体为圆柱形柄,柄端饰龙首形,中有一圆形穿孔,龙嘴伸长上翘,另一端为圆形銎,整器通长8.2、銎径0.8厘米(图六︰1)。M75︰1-2,烟斗形铜刷,刷毛已朽。柄端饰龙首形,中有一圆形穿孔,龙嘴伸长向下弯,另一端上翘为圆形銎。整器残长12.7、銎径1厘米(图六︰3)。M75︰1-3,整器通长10.1、銎径0.9厘米(图六︰2)。M75︰4-6,为木质刷柄顶端铜套,顶端有一凸钮,整体呈圆柱形,由上至下呈增大趋势,下端为圆銎。通长3、銎径1.4厘米(图六︰4)。

图六// M75出土器物

铜泡 1件。锈蚀,出土于北侧边箱漆奁内。M75︰4-5,呈椭圆形,弧面,内空,内部饰二条长方形横穿。器长2.5、宽1.4、高0.7厘米(图七︰1)。

环 2件。形制相同,均呈环状,截面为圆形,大小有异。M75︰4-8,外径2、内径1.3厘米。M75︰4-9,外径3.3、内径2.3厘米(图七︰2)。

鋗 1件。锈蚀,出土于北侧边箱。M75︰36,微侈口,弧沿,折腹斜收,圜底。口径21.2、高8.2厘米(图七︰3)。

图七// M75出土铜器

2.漆木器

60件。器形有漆奁盒盖、漆奁盒底、漆案、漆樽、漆盘、漆碗、漆耳杯、长方形小奁、方形小奁盒、圆形小奁盒、椭圆形奁盒、马蹄形奁盒、大漆瑟、漆扁壶、毛刷、木梳、木蓖、木俑、木瑟、木碓、木笄、木枕等,出土于棺内和北侧边箱。

奁 1件。出土于北侧边箱。M75︰1,呈圆筒形,夹纻胎,盖身部分残损,外髹黑漆,内髹朱漆,盖顶、盖侧以及器身的侧面均用朱漆和褐漆描绘云气纹、变形鸟纹和几何形图案。内装七子小奁。直径23、通高15.5厘米(图六︰5)。

案 1件。出土于北侧边箱。M75︰46,木胎,残损。案为长方形,平底,案外髹黑漆,案内髹朱漆,盘内四周用黑漆绘一宽带,上用朱漆、褐漆绘云气纹。盘中心用朱漆绘一长方形框,内用黄漆、黑漆、褐漆描绘几何形纹、云气纹。案长57、宽35、高5厘米(彩插五︰2)。

2.漆案(M75∶46)

樽 1件。出土于北侧边箱。M75︰54,夹纻胎,三足底,残损。外髹黑漆,内髹朱漆,上饰云气纹。直径15、高12厘米(彩插五︰4)。

4.漆樽(M75︰54)

盘 4件。出土于北侧边箱。M75︰16,木胎,平底,残损。外壁通髹黑漆,内壁髹红漆、黑漆为地,黑漆地上朱漆云气纹。直径25、高7厘米(彩插五︰5)。

5.漆盘(M75︰16)

耳杯 17件。出土于北侧边箱。木胎,形制相同,唯大小有异。椭圆形口,耳缘上翘,弧腹,平底。外髹黑漆,内髹朱漆。两耳和外沿上朱漆弦纹、同心圆纹和波折纹,内壁沿在黑漆地上朱漆绘弦纹一道,器身外壁在弦纹间朱漆绘饰四组弧线纹。M75︰13,外底朱漆隶书“巨张”铭。长16、宽14.5、高5.8厘米(彩插六︰1)。

1.耳杯(M75︰13)

大漆瑟 1件。出土于北侧边箱东部。M75︰25,残损。首、尾及两头挡板和两侧板髹黑漆,面板微弧,尾部弦孔外侧有木瑟枘4个。长135、宽40.5、面板最厚处1.75、最薄处1.3厘米(图八︰1;彩插五︰3)。

3.大漆瑟(M75∶25)

图八// 大漆瑟(M75︰25)

扁壶 1件。出土于北侧边箱西部。M75︰26,残损。夹纻胎,木条足底。外髹黑漆为地,上绘朱漆凤鸟纹。长14、宽8、高17厘米(彩插五︰6)。

6.漆扁壶(M75︰26)

木俑 15件。出土于北侧边箱,均残损。M75︰43,上身直立,双腿跽坐,扁平髻,两束黑长发交叉盘于脑后,低头颔首,身着白色粉底,有朱绘痕迹,双手置于腹前,手部残缺。耳鼻嘴作半肉雕,面部以白粉或粉红色为地,墨绘眉目,朱绘双唇。宽11、高32.1厘米(封底)。

汉代 联营汉墓M75木俑(M75:43)

3.陶器

19件。分为釉陶器和灰陶器两类。

(1)釉陶器,共10件。器形有鼎、盒、壶、瓿、罐等,出土于北侧边箱。

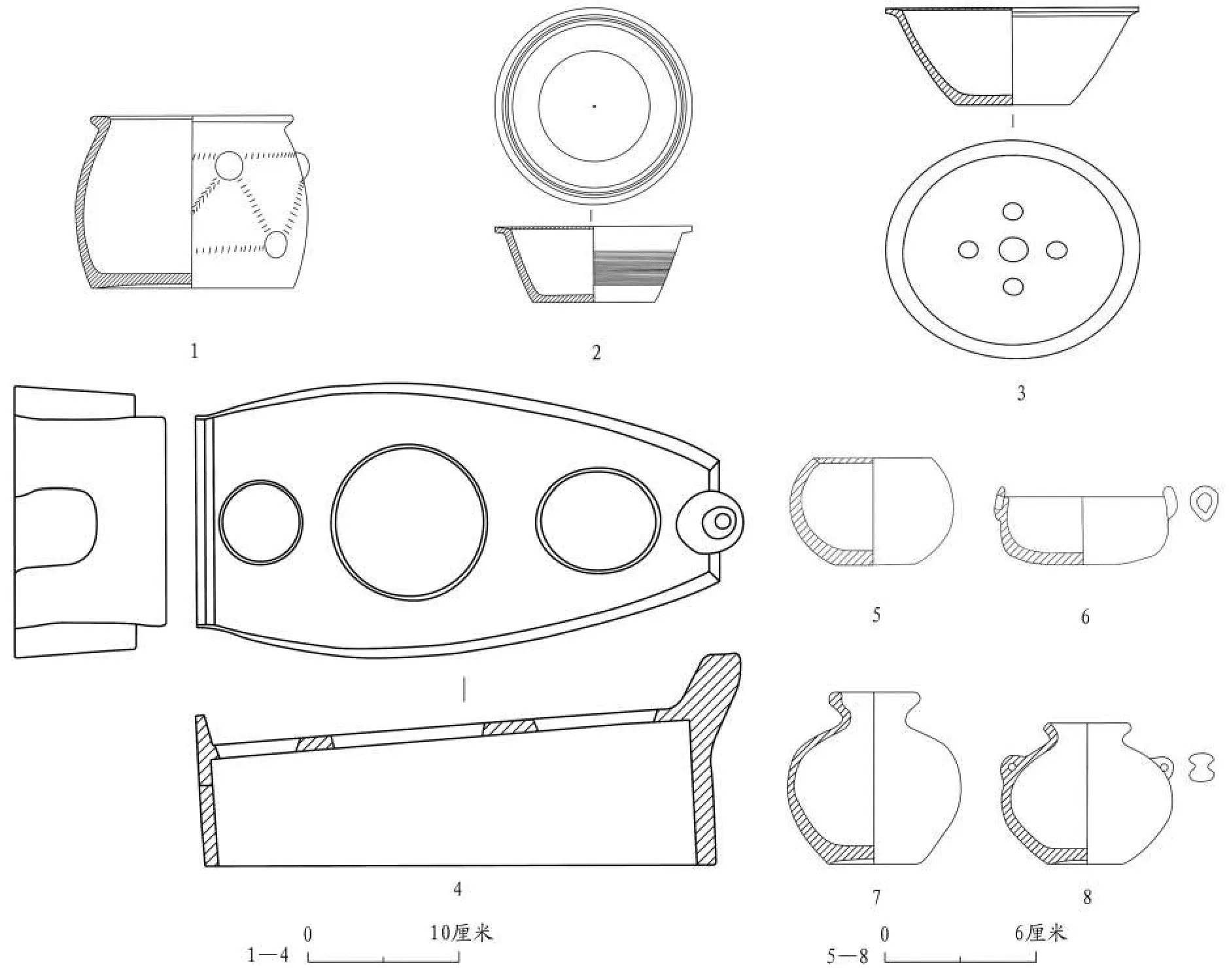

鼎 2件。形制相近,唯尺寸及细部纹饰略有差异。钵形器盖,器身子母口,中部饰凹弦纹,斜弧腹,三蹄足。M75︰34,圆唇,平底。口沿下饰一对长方形附耳,上饰叶脉纹,器身中部起一周凸棱。盖径18.9、高6、器身口径19.1、合盖通高19.3厘米(图九︰1)。

盒 2件。形制相近,尺寸略有差异。钵形盖,器身中部饰凹弦纹,弧腹。M75︰35,圆唇,器身子母口,内敛,平底内凹。盖径19、高5.6、器身口径19.3、合盖通高17.5厘米(图九︰2)。

壶 2件。形制、尺寸基本相同。无盖。器身侈口,圆唇内敛,弧沿,束颈,溜肩,鼓腹,下腹斜收,平底圈足。沿下饰水波纹,肩部饰凹弦纹和水波纹,两侧各饰一蕉叶纹半环耳。M75︰33,口径18.5、底径18.4、高38.9厘米(图九︰4)。

瓿 2件。形制、尺寸基本相同。无盖,器身敛口,尖圆唇,平沿内凹,短束颈,鼓肩,弧腹,平底内凹。肩、腹部均饰凹弦纹,肩部两侧各饰一耳,耳面饰变形兽面纹。M75︰37,口径13、底径17、高29.2厘米(图九︰5)。

图九// M75出土釉陶器

罐 2件。形制基本相同,唯尺寸略有差异。矮直口,平沿,鼓肩,弧腹,平底。肩、腹部饰凹弦纹,两侧各饰一蕉叶纹半环耳。M75︰40,口径9.5、底径10.7、高15.1厘米(图九︰3)。

(2)灰陶器,共9件。器形有井、罐、灶、釜、甑、双耳锅、盆等。出土于北侧边箱。

井 1件。M75︰55,圆唇,平沿内斜,侈口,弧腹,平底。素面。腹上部和下部相间分别饰4个半球形贴饰,半球上饰两周凸棱,中间“十”字分成四组,每组加饰星点纹。每两个半球形贴饰间以戳短线纹连接。口径13.5、底径13.7、高11.4厘米(图一○︰1)。清理时,内置灰陶罐2个。

罐 2件。M75︰55-1,侈口,弧沿,短束颈,鼓肩,弧腹,下腹弧收,平底内凹。口径4、底径3.8、高6.8厘米(图一○︰7)。M75︰55-2,侈口,弧沿,短束颈,鼓肩,弧腹,下腹弧收,平底内凹。肩部两侧各饰一耳。口径3.8、底径3.1、高6厘米(图一○︰8)。

灶 1件。M75︰61,残损。灶体呈船形,灶面上有3个圆形灶眼,中间大、两侧小。灶前有拱形灶门,后有圆筒形烟囱。长32.8、宽17.9、高13.2厘米(图一○︰4)。灶面中部灶眼置釜甑和盆,前面灶眼上置双耳锅,后面灶眼上置小釜。

盆 1件。M75︰61-5,残损,修复。圆唇,平沿,斜直腹,平底。沿面和腹部饰凹弦纹。口径13.2、底径8.3、高4.8厘米(图一○︰2)。

甑 1件。M75︰61-2,残损。尖圆唇,平沿内斜,斜弧腹,平底。底上有5个圆孔,素面。肩部有凹弦纹。口径14.5、底径6.7、高6.3厘米(图一○︰3)。

釜 2件,形制相近,唯尺寸及细部纹饰略有差异。敛口,内斜沿,圆唇,溜肩,扁鼓腹,平底。素面。M75︰61-1,残损。口径8.6、底径4.8、高6厘米(图一○︰5)。

双耳锅 1件。M75︰61-3,敛口,圆唇,内斜沿,弧直腹,圜底。口沿两侧直弧形双耳。口径5.6、高3.3厘米(图一○︰6)。

图一〇// M75出土灰陶器

三、M75出土大漆瑟分析

在对联营M75发掘过程中,在北侧边箱内发现一件大漆瑟(M75︰25),虽有残破,但经拼接可以得到较为完整的器形。

1.出土瑟详情

M75︰25呈长方形状,长135、宽40.5厘米,首、尾及两头挡板和两侧板髹黑漆,隐间素面。尾部弦孔外侧有木瑟枘4个。面板微弧,最厚处1.75、最薄处1.3厘米,漆瑟首岳至尾岳的隐间面板断裂成数块,首、尾部挡板脱落,首部岳山位置断裂成5块,尾部岳山断裂成3块,断裂位置为尾部中间岳山与面板的间隙,沿着外岳山与弦孔之间断开。首部岳山为独立的圆形长木条,长度与瑟宽度一致,有弦孔23个,尾部岳山3个,分别长14、11、14厘米,外露高度约为0.9~1厘米,尾部弦孔从外至内排列为8、7、8个,孔间距约为1.68厘米。岳山安装时先在首、尾部面板开槽,镶嵌岳山,之后再上漆。内、外侧板厚度为1.4厘米,外侧挡板断裂成5段,内侧挡板断裂成3段,部分残片遗失,内、外侧挡板近尾部有弧状能与面板尾部相契合,挡板近面板边棱为微弧。

面板、侧板和底板为榫卯拼接而成,内、外侧挡板上发现有小孔,推测为榫卯孔,位置为内侧挡板距离尾端28.5、66.5厘米处,外侧挡板距离尾端22.5、42厘米处,小孔直径约为0.3~1厘米不等。内、外侧板距尾端约12厘米处、有一边长0.8厘米的方形凹槽,为内外岳山的卡槽点。另外,在瑟尾部也发现有衔接小孔,位置在外侧瑟枘向尾端延伸方向,距离尾端2厘米处,以及中岳第4弦孔位距离尾端3厘米处有一圆形孔。

尾部堵头挡板上边缘呈屋脊型,中间高7.2、两端高5.4厘米;下边缘平直,正中位置有锯齿状过弦槽,槽长7.8厘米,过弦槽位置可见弦勒过的痕迹,可以确定此瑟为实用器。尾部堵头挡板两端各有一长条形足,长8.8、高1.48厘米。

4个木枘形制相同。M75︰25-1,枘头为圆形,直径4、高2.1厘米,饰涡状花纹,枘径分为两段,上半部分连接枘头,为圆柱形,露出瑟面,用以缠绕瑟弦;下半部分略细、方形,插入瑟面板下(图八︰2)。4个枘不同之处在插入枘孔后,所露出面板之外的距离不一样,分别为3、3.9、4、2.5厘米。其中4号瑟枘(2.5厘米)下端磨损较严重,推测应与1号瑟枘(3厘米)的距离一样,装上瑟枘的效果应是与瑟面弧度一致:中间高两边低。

与漆瑟一同出土彩绘瑟柱13件。12件器形完整,1件残缺一半。瑟柱四面用黑色线条和朱红色在素底上彩绘勾勒图案,因时间已久,图案不甚清晰,依稀能辨认个别为人物和动物画像。12件瑟柱尺寸见表格(表一)。

表一// M75︰25瑟柱尺寸(单位:厘米)

当前全国出土的瑟时间横跨春秋早期至东汉时期近一千年,其中战国时期出土瑟数量最多。战国中后期,瑟形制已逐渐固定。汉代出土的瑟主要集中在西汉时期,数量虽相较于战国有所下降,但形制在先秦瑟的基础上更加标准化,为4枘、23弦或25弦,尺寸集中在90~160厘米,制作方式以拼接为主。以湖南长沙马王堆一号汉墓出土的瑟为代表,此瑟形制保存完好,其结构为25弦、4枘,长116、宽39.5、高约10.8厘米[1]。M75出土的大漆瑟与长沙马王堆汉墓瑟相似,继承了战国时期瑟的主要特征,呈现为4枘、23弦、底板两越位于两端。

2.大漆瑟制作选材分析

在对M75漆瑟进行发掘、记录、整理之后,在不破坏器物原有结构基础上从瑟的面板、侧板和底板分别取样送往南京林业大学材料科学与工程学院进行木材分析鉴定。鉴定结果显示,面板、侧板为梓木,底板为桐木制作。现将面板、侧板木材试验鉴定过程叙述如下。

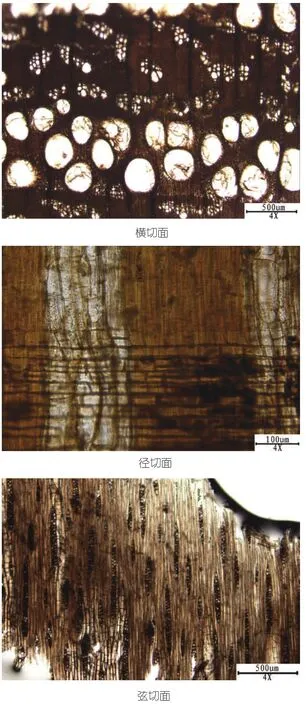

鉴定时用显微切片(厚度15~25微米),每个样品分别切取三个标准切面,即横切面、径切面和弦切面(彩插六︰2),然后在OLYMPUS BX-51显微镜下观察、拍照。显微构造特征如下:木材生长轮明显,环孔材,早材管孔大,通常1或2列,连续排列成早材带。早材导管横切面为圆形及卵圆形,侵填体丰富。晚材管孔小,通常呈管孔团,斜列至弦列。单穿孔,管间纹孔式互列,射线与导管间纹孔式同管间纹孔式。轴向薄壁组织量少,环管状,在晚材带外部常与管孔团结合呈断续弦向带状。木纤维壁薄,射线非叠生,单列射线极少,高2~5个细胞,多列射线宽2~3(少数4)个细胞,高5~25个细胞,多数9~20个细胞,射线组织异Ⅲ型及少数同形。根据上述构造特征,经与《中国木材志》[2]对照校核,确定所鉴定的2个样品均为紫葳科(Bignoniaceae)梓树属(Catalpaspp)树种,木材名称为梓木,也有称楸木。

2.M75漆瑟桐木显微切片

古瑟的制作选材根据相关材料目前可以分为以下几种。第一种是以桐木为主要制作材料。在以往发掘过程中,这种选材方法较为常见。李纯一在《中国上古出土乐器综论》中记载:河南信阳长台关楚墓M2出土的瑟是用桐木制成,并认为琴瑟用桐木制作的原因是桐木具有较好的共振性[3]。第二种用桐木和梓木结合,桐木制作面板,梓木制作底板。日本学者田边尚雄在《中国音乐史》中引《朝鲜乐概要》载:“瑟之制,前面用桐木,后面用牙木(俗称奄木)。”[4]第三种用梓木制作瑟。湖北随州曾侯乙墓出土的瑟经鉴定木料为梓木[5]。而本次M75出土的大漆瑟采用梓木做面板、侧板,桐木做底板的情况实属少见。

选用不同木材时依据木材本身物理学上存在的差异而产生不同的音响效果。泡桐强度弱,声辐射品质常数高,对数衰减量低,共振性能好[6]。泡桐在河南、湖北东部、山东、四川等地生长较好。以四川古蔺产的白花泡桐为例,其物理学性质主要体现为质轻、甚软、强度低等。经测试,四川地区泡桐密度为0.258g/m³,抗弯强度405kgf/m³,径面硬度 124kgf/m³[7]。梓木性稳定、耐腐性强,易于胶粘、握钉力强。经取样云南广通地区生产的梓木,检测密度为0.392g/m³,抗弯强度709kgf/m³,径面硬度 241kgf/m³[8]。根据木材特性和硬度等特点,桐木松散,震动传声效果佳,适合做面板。梓木较桐木质坚硬、不易弯曲,做底板更加稳固。

四、结语

联营汉墓是汉广陵城(今江苏扬州)西一处重要的墓群,因其东南为全国重点文物保护单位——庙山汉墓,故其性质备受关注,该墓群的发掘研究对进一步厘清庙山、团山等汉墓的性质具有重要意义。

1.墓葬时代及墓主人身份

联营汉墓群总体年代为西汉一代,最早为文景时期,最晚至新莽。M75墓葬形制为一棺一椁一箱的土坑木椁墓,与扬州地区西汉墓葬形制一致。墓坑壁较直,墓坑与木椁葬具之间空隙小,总体具有西汉中晚期特征。从出土随葬品分析,陶器组合中的鼎、盒、壶、瓿、罐形制与扬州胡场五号汉墓[9]一致,与安徽天长纪庄汉墓出土陶器相似[10],其年代在公元前70年前后,考虑到M75与胡场五号墓器物的微小差距,发掘者认为前者比后者略早。出土的铜镜为“清白”连弧纹镜和“长毋相忘”连弧纹镜;五铢钱为昭宣五铢,与陶器时代一致。

体质人类学对出土遗骨的鉴定,墓主为36岁左右中年女性;从随葬品中不随葬刀、剑兵器,但有笄、奁,尤其是实用瑟和明器瑟出土判断,也与此相合。墓主应为一般贵族家庭。

2.出土音乐文物的意义

瑟是我国最传统的弹弦类乐器之一,目前考古出土最早的瑟出自春秋早期湖北枣阳郭家庙墓曹门湾墓区的M1和M86。经过近千年的发展,瑟的外形大约于战国中晚期定型,于西汉发展至鼎盛。M75出土的大漆瑟与湖南长沙马王堆汉墓瑟一致呈现出与战国时期瑟统一的外形特征,为4枘、23弦、底板两越位于两端、拼接制作等,与先秦瑟一脉相承。原本属于中原地区的传统弹弦类乐器经传播来到吴越文化地域范围内。

M75出土的瑟,面板、侧板用梓木,底板用桐木的用材方法证明了古时制作瑟除用全桐木或者“桐面梓底”的方法外,还有“桐底梓面”的方法。这种情况并不多见,梓木硬度较高,传声效果较桐木稍逊色,用梓木制作的面板共振较弱,直接影响乐器的演奏音色,加上古时用蚕丝制弦,声音较小。因此,可以推测M75瑟的发声音量较小、音色沉闷、音长较短。M75出土的漆瑟对于研究江浙地区汉代音乐文化的发展具有重要意义。

(附记:本次发掘项目负责人李则斌;发掘人员为李则斌、夏晶、王会锋、曹骏、刘碧宏;资料整理为李则斌、夏晶、王芳、刘碧宏;绘图、摄影由田长有负责。)