江苏连云港海州区张庄东汉墓发掘简报

连云港市博物馆 连云港市文物保护和考古研究所

内容提要:2018年连云港市博物馆对海州区张庄墓地进行抢救性考古发掘,其中发掘清理东汉时期墓葬26座,共出土各类器物210余件(套)。这批东汉墓葬均为砖室墓,墓室有单室和多室两类,形制多样,部分保存较好,出土了一批典型的东汉时期随葬品,主要为陶器和金属器,为研究苏北鲁南地区东汉时期的历史文化面貌、社会经济发展水平及丧葬习俗提供了丰富的资料。

海州张庄墓地位于江苏省连云港市海州区双龙村张庄队北部台地上,海拔9米,坐落于锦屏山北麓和磨盘山西北侧,北临秦东门大街,东临朐阳派出所,西临培智学校,东北距海州区政府约3千米,西北距明清海州古城1.3千米(图一)。2018年3月29日—12月13日,连云港市博物馆对张庄水库排洪沟工程建设工地发现的74座古墓葬进行了抢救性考古发掘(图二),其中东汉时期墓葬26座。多数保存状况较差,出土了210余件(套)典型的东汉时期器物,为研究苏北鲁南地区东汉时期的历史文化面貌、社会经济发展水平及丧葬习俗提供了丰富的资料。现将东汉时期墓葬的发掘情况简报如下。

图一// 海州张庄墓地位置示意图

图二// 张庄墓地2018年发掘墓葬分布总平面图

一、概况

2018年张庄墓地发掘工作沿工程已开挖排洪沟开展,可将发掘区域按沟体南北划分为Ⅰ、Ⅱ两区。发掘的26座东汉时期墓葬主要分布于发掘Ⅱ区北侧,分布较集中。墓向皆为东西向,部分墓葬之间存在打破关系。由于地下水位较浅、墓室密封性差和墓葬被盗扰,棺木和人骨保存较差,许多墓葬木棺和人骨腐朽无存,范围不清。

二、墓葬形制及出土器物

张庄墓地的东汉时期墓葬均为砖室墓,少量墓葬墓室主体用砖砌筑,部分构造使用石材,用石数量少,石材主要用于墓门、墓底以及各室相连部位。根据墓室数量多少可分为单室砖室墓、多室砖室墓两类。现以部分典型墓葬为例,介绍如下。

(一)单室墓

共24座,根据墓葬平面形状的不同,可分为长方形墓葬和刀把形墓葬二型。

A型 墓圹呈长方形。

共12座(ⅡM3、ⅡM12、ⅡM13、ⅡM19、ⅡM28、ⅡM34、ⅡM42、ⅡM43、ⅡM45、ⅡM46、ⅠM6、ⅠM12)。不见墓道,墓室较小。现以保存较好的ⅡM34简要介绍。

ⅡM34,位于Ⅱ区西北侧,东侧被ⅡM28打破,北侧打破ⅡM35。墓圹平面呈长方形,残长4.78、残宽2.81、残深1.2米,墓向122°(图三;彩插九︰1)。内填红褐色花土,土质疏松,含有较多砖块。

图三// ⅡM34平面、剖视图

1.ⅡM34清理后(上南下北)

墓门,位于墓室东壁南侧,一侧门柱竖向平铺砖后向上弧收,一侧门柱借用墓室南壁。顶部无存,残高1.1、内宽0.92米。墓门中间内外用砖封堵两层。

墓室,平面呈长方形,保存较差,破坏严重,残长4.15、宽2.13、残深0~1.1米。其中墓室北壁仅残留1或2层砖。墓底一顺一丁人字纹铺砖。棺木及人骨腐朽无存。

虽然墓葬被破坏严重,但出土随葬品丰富。共出土随葬品40件(套),集中放置在墓室南侧。器形有釉陶罐、陶壶、陶灯、陶圈厕、陶案、陶盘、陶耳杯、陶樽、陶勺、陶灶、陶俑等,以陶制生活用具、模型明器、陶塑动物人俑为主。按材质分述如下。

1.陶器

陶罐 2件。侈口,圆唇,鼓弧腹,平底。ⅡM34︰11,泥质红陶,器型小巧。短束颈,颈部对称留有2个圆孔,溜肩。外施褐色釉,釉面局部脱落。口径2.8、腹径4.5、底径1.4、高3.1厘米(图四︰1)。ⅡM34︰1,平沿,鼓肩,肩处对称分布有4个横置桥形系。灰胎,胎体烧结温度高,近瓷化。外施绿釉泛青,釉不及底,釉层薄,流釉现象严重。口径11.5、腹径23.4、底径12.8、高26.5厘米(图四︰2;彩插九︰2)。

2.绿釉陶罐(ⅡM34︰1)

陶耳杯 8件。泥质灰陶。除ⅡM34︰7出土时置于陶樽内,其余出土时都放置在陶案上。杯身椭圆形,侈口,尖唇,平底,杯底有一圈凹弦纹,两长边有月牙形对称双耳。根据腹部不同,可分为两种。浅弧腹,2件。ⅡM34︰7,口长径8.6、短径6.2、高2.4厘米(图四︰3;彩插九︰3)。浅斜腹,6件,尺寸较大的有ⅡM34︰21、ⅡM34︰27。ⅡM34︰21,口长径11.4、短径8.6、高3.1厘米(图四︰4)。

3.陶耳杯(ⅡM34︰7)

陶勺 1件。泥质灰陶。ⅡM34︰6,出土时放置在陶樽内。勺斗呈半圆球形,内寰底较深,龙形曲柄,柄身较长,柄端作龙头状。通长12.9、高6.4厘米(图四︰5)。

陶壶 2件1对。泥质红陶。ⅡM34︰8、4,器形、大小及纹饰相仿。盘口外侈,平圆唇,长束颈,溜肩,肩上对称置双耳,鼓腹,高圈足。ⅡM34︰8,口沿下饰1圈弦纹,腹上部饰3圈弦纹。口径11.6、腹径19.4、底径14.2、高11.7厘米(图四︰6)。ⅡM34︰4,口沿下饰2圈弦纹,腹中部饰3圈弦纹。口径11.6、腹径20.4、底径15.6、高23.8厘米(图四︰7;彩插九︰4)。

4.陶壶(ⅡM34︰4)

陶樽 1件。ⅡM34︰5,泥质灰陶。筒形,微直口,直腹,平底,下附3个蹄形足。口沿下和近底部各饰一圈凸起弦纹,中部刻划有一圈波浪纹。口径15.7、底径15.3、高9.7厘米(图四︰8)。

陶盘 2件。泥质灰陶。形制相同。敞口,尖圆唇,短折沿,浅弧腹,平底,盘内有一圈凹弦纹。ⅡM34︰19,口径19.2、底径8.8、高3.4厘米(图四︰9)。

陶灶 1件。ⅡM34︰9,泥质灰陶,呈长方体,中空,灶面上有前后两个圆孔灶眼,灶眼上放有一大一小两个陶釜,其中大釜上有甑。灶身前侧阴线划有菱形纹,留有长方形火门,上横置长方形挡火墙。灶身后侧中间有燕尾形凸起,似烟囱,无孔,后侧两边有小尾翼。通长21、宽17.6、高17厘米(图四︰10;彩插九︰5)。

5.陶灶(ⅡM34︰9)

陶案 1件。ⅡM34︰18,泥质灰陶。长方形,无足,四周突起窄边,呈内外“回”字形。出土时案上放置有陶耳杯、陶盘。长56.2、宽39、高2厘米(图四︰11)。

图四// ⅡM34出土器物(一)

陶圈厕 1件。ⅡM34︰3,夹砂灰陶,全器呈方盘形,由圈墙、厕所、凉棚组成。底部四周绕有一圈方形围墙,围墙四周墙体留有横竖不一的长方形镂空装饰,围墙顶部两侧下坡,中脊高出,圈墙未发现动物模型。厕所置于圈墙一隅,方形楼体,两侧楼体以圈墙作支撑,一角下有圆柱支撑。四阿式顶,正脊反曲,角脊上翘,四侧顶面上划有直线作瓦垅。厕所正面留有一长方形门和两处三角形孔窗,门外有凹形门道。墙体上阴线划有方形窗棂和菱形装饰条。厕所内部留有一长方形厕孔。在厕所对角位置有一简易凉棚,两面坡式顶,正脊微曲,角脊上翘,两侧顶面上划有直线作瓦垅。棚顶下部中间有一圆柱作支撑。全器通高21.4、长27.3、宽25.3厘米。圈墙长23.5、宽22.4、高6.6厘米(图五︰1;彩插九︰6)。

6.陶圈厕(ⅡM34︰3)

陶灯 1件。ⅡM34︰2,泥质灰陶,破损严重,已修复。由顶盘、灯柱、曲枝、熏盏、底座等部分组成。顶盘平沿,圆唇,浅弧腹,底部中空与灯柱连通。灯柱中空,上细下粗,底部呈喇叭形,在灯柱中下部,错缝向外延伸出9枝象鼻形曲枝。每枝曲枝端部上各放置1个熏盏,熏盏可自由取下。熏盏由圆形熏盘和莲朵形熏罩组成,子母口。熏盘平沿,浅腹,平底。熏罩最顶端立有1只飞鸟,罩面上部有镂空莲瓣和三角形纹饰,便于排烟。灯柱与底座连接处有3圈弦纹。底座呈覆盆形,中空,中上部有一块椭圆形泥片。最底部有一圆形托盘,浅腹近平,圆唇。通高44.8、顶盘口径14.6、高4厘米;灯座底径32.4、高16.2厘米;灯柱高24.6、柱径最宽10.4厘米;曲枝长12.8、最宽4、厚1.6厘米;熏盏通高9.4、熏罩口径5.7、熏盘口径6.1、高1.3厘米(图五︰2)。

图五// ⅡM34出土器物(二)

陶鹅 2只。ⅡM34︰28,泥质灰陶。喙部残缺,作曲项泳姿,一翼微开,侧回首。腹中间有一小圆孔。通长6.4、高3.7厘米(图六︰1)。ⅡM34︰36,扁嘴长喙,正视前方,双翼收拢。腹中间有一小圆孔。通长6.1、高3.3厘米(图六︰3)。

陶鸭 2只。均为泥质灰陶,圆头,扁嘴尖喙。ⅡM34︰29,作直立状,双翼收拢。腹中间有一小圆孔。通长6.1、高4.1厘米(图六︰2)。ⅡM34︰37尖嘴长喙,正视前方,双翼微收拢。腹中间有一小圆孔。通长4.9、高2.8厘米(图六︰6)。

陶狗 2只。均为泥质灰陶。ⅡM34︰30,回首卧姿。通长7.1、高4.5厘米(图六︰4)。ⅡM34︰38,前腿前屈,后腿卧地,张口吐舌。通长8.7、高3.2厘米(图六︰7)。

陶俑 5件。均为泥质灰陶。捏制,制作粗糙,无五官,服饰特征不明显。ⅡM34︰32,双臂张开,双腿姿势似奔跑射球状。通高5.2厘米(图六︰5)。ⅡM34︰31,无五官,双腿叉开,双臂一上一下,整体姿态似舞蹈状。通高7.7厘米(图六︰8)。

2.金属器

铜镜 2面。均为圆形,镜背中心置球状单钮。锈蚀严重,镜面纹饰锈蚀不可识。ⅡM34︰13,直径14.8、最厚0.5厘米(图五︰3)。

铁刀 1件。ⅡM34︰12,环首。表面锈蚀,残存部分漆鞘,单斜直刃。长36.2、最宽2.9、环内径1.6厘米(图五︰4)。

铁剑 2件,锈蚀严重。形制相近,双直刃,直柄。ⅡM34︰16,刀柄处残有编织物腐烂痕迹。残长48.5、宽6厘米(图五︰5)。

铜珠 1枚。ⅡM34︰39,上下平底球形,中心穿孔,球面饰圆形凸起纹饰。直径1.45、高1.2厘米(图六︰10)。

铜带钩 1件。ⅡM34︰10,鹅颈形,首部残缺,表面锈蚀。背部有一喇叭形钮,上置曲形钩体,尾部较宽且圆润。残长2.2、钮径0.6厘米(图六︰11)。

铜钱 28枚。均为五铢,圆形方孔,有内外郭,尺寸接近,部分粘结锈蚀。ⅡM34︰17-1,五铢,篆书,“五”字瘦长。两交笔弧曲,上下两部对称似炮弹状,“铢”字金头呈三角形,朱头方折,略高于金头。钱径2.5、穿宽1厘米(图六︰12)。

图六// ⅡM34出土器物(三)

3.其他

牙饰 1件。ⅡM34︰40,骨质牙形,牙尖部有一穿孔,可能为犬齿制品。长3.7、最宽1厘米(图六︰9)。

B型 墓圹呈刀把形。

共 12座(ⅡM1、ⅡM8、ⅡM11、ⅡM16、ⅡM23、ⅡM35、ⅡM36、ⅡM37、ⅡM44、ⅡM47、ⅠM11、ⅠM15)。墓室较大,带有墓道和墓门,部分墓葬墓室还残留部分用楔形砖砌造的券顶。现以保存较好的ⅡM37介绍如下。

ⅡM37,位于Ⅱ区中部西侧。墓圹平面呈“甲”字形,由墓道、墓门、墓室组成,残长7.46、宽2.89、残深1.4米,墓向130°(图七)。内填红褐色填土,土质疏松,含较多砖块。

图七// ⅡM37平面、剖视图

墓道,位于墓室东侧偏南,东部被排洪沟工程破坏,残存部分。呈梯形斜坡状,近墓门处窄,口大底小,斜直壁,坡度31°。墓道口残长2.32、东宽1.86、西宽1.79、残深1.4米。

墓门,位于墓室东壁南侧,系在东壁内留有方形门洞做墓门。内用整砖竖向侧立斜砌5层封门,层层反向,外再用半砖封堵。墓门外两侧各有一道砖墙,长1.02、宽0.17、高1米。墓门宽0.98、高0.88、进深0.26米。

墓室,平面呈长方形,被破坏,西南角有一圆形盗洞,墓顶已坍塌,残存东侧和北侧部分券顶。墓室长5.67、宽2.39、残深1.35米。墓室南、北、西壁用长34、宽17、厚4厘米青灰砖双排顺置错缝平砌或立砖砌成,后用长28、宽18、厚7厘米的素面扇形砖起券1层,券顶已塌。在墓室内东北角砌有一长方形砖台,长1.34、宽0.68、高0.16米。墓底斜向错缝铺砖。棺木及人骨腐朽无存。

随葬品多被扰乱至墓门处,多破碎。可修复出土随葬品9件(套)。以陶器为主,陶盘、陶耳杯、陶樽、陶钵出土时放置在陶案上。按材质介绍如下。

1.陶器

陶盘 1件。ⅡM37︰8,泥质灰陶。敞口,尖圆唇,短折沿,浅斜腹,平底,盘内有一圈凹弦纹。口径19.2、底径12、高3厘米(图八︰1)。

陶樽 1件。ⅡM37︰5,夹砂红陶。筒形,直口,圆唇,直腹,平底,下附3个马蹄形足。口沿下和近底部各饰3圈弦纹。口径16.9、底径17.6、高11.3厘米(图八︰3)。

陶罐 1件。ⅡM37︰9,泥质灰陶。侈口,圆唇,折沿,溜肩,鼓腹,平底微内凹。肩部和腹部饰多圈弦纹。口径13.2、腹径25.3、底径14.1、高20.1厘米(图八︰4)。

陶耳杯 2件,均为泥质灰陶。形制相同。侈口,尖唇,浅斜腹,平底,杯底有一圈凹弦纹,两长边有月牙形对称双耳。出土时放置在陶案上。ⅡM37︰6,口长径10.2、短径7.9、高2.8厘米(图八︰5)。

陶钵 1件。ⅡM37︰4,泥质灰陶。直口微侈,圆唇,深弧腹,矮圈足底。口沿处饰两圈凸弦纹,器内底有一圈凹弦纹。口径21.7、底径11.4、高9.1厘米(图八︰6)。

印纹釉陶罐 1件。ⅡM37︰7,泥质红陶。方唇,侈口,折沿,短颈,溜肩,鼓腹,平底。红胎,烧结温度较低,外施红黄色釉,釉不及底,脱釉严重。颈部有两圈弦纹,从肩至底部拍印细密方形网格纹。口径14.7、腹径27.9、底径11.7、高24厘米(图八︰7)。

陶案 1件。ⅡM37︰3,泥质灰陶。长方形,四周起缘窄边,呈内外“回”字形,底有四个兽蹄形足,可自由拆除。长44.5、宽31、通高8.2厘米(图八︰9)。

2.其他

炭块 1件。ⅡM37︰2,残存部分,器形不明,已炭化,外观似松果,刻有鱼鳞状纹饰,表面残有涂朱痕迹。残长9.8、宽4.7厘米(图八︰2)。

铜钱 32枚。均为五铢,圆形方孔,有内外郭,尺寸接近,部分粘结锈蚀。ⅡM37︰1-1,篆书,“五”字两交笔甚弧曲,上下两部对称似炮弹状,“铢”字金头呈三角形,朱头方折,略高于金头。钱径2.54、穿宽1.0厘米(图八︰8)。

图八// ⅡM37出土器物

(二)多室墓

共2座(ⅡM2、ⅡM10)。墓室规模较大,结构较复杂,或带有耳室,或可分为前后室,且墓室构造少量使用石材做墓门或门槛。介绍如下。

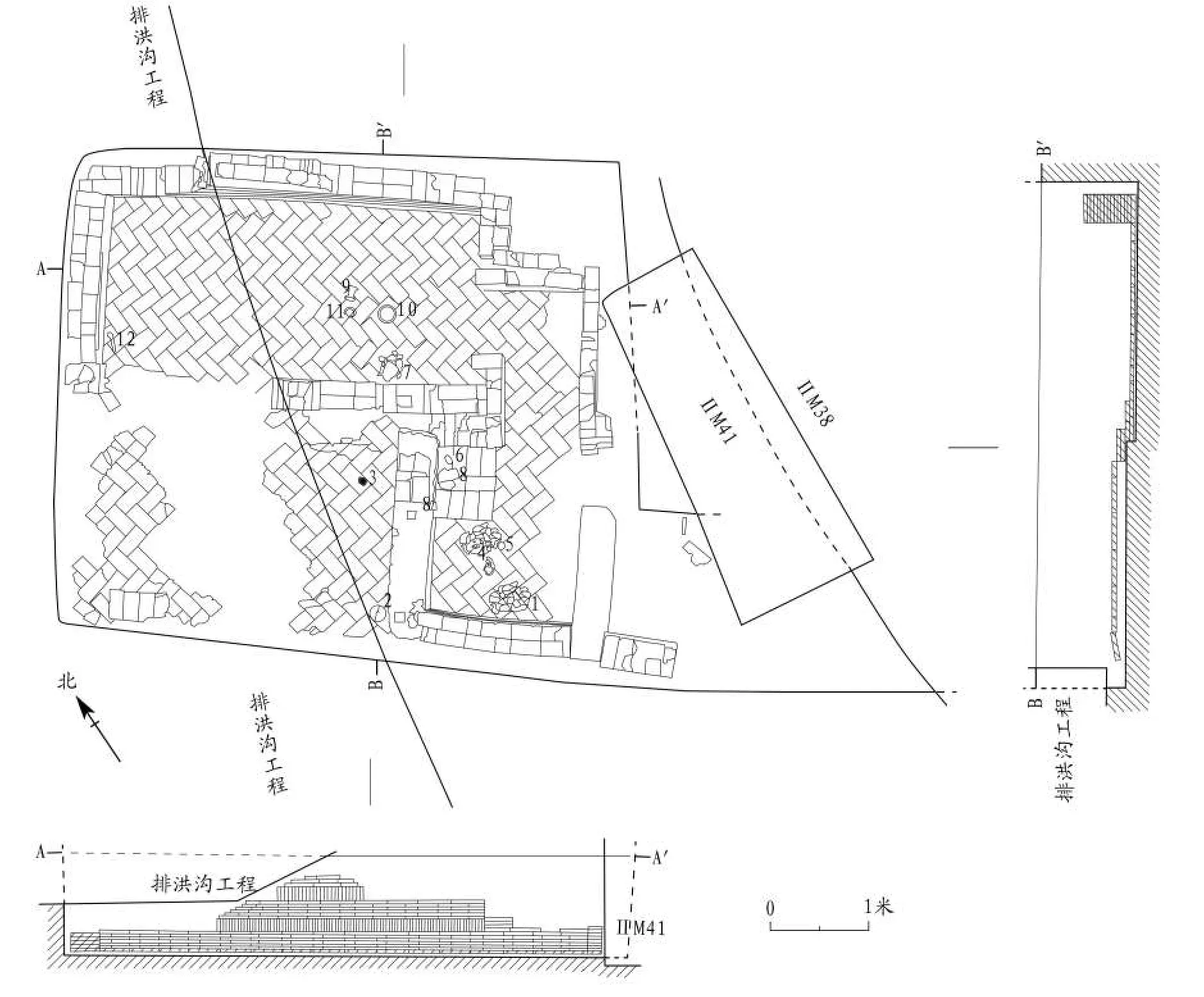

ⅡM2,位于Ⅱ区东侧偏中,墓向131°。西侧被排洪沟工程破坏,残存底部,东侧被ⅡM38、ⅡM41打破。墓圹平面呈刀把形,由墓道、墓门、墓室组成,残长8.97、最宽5.33、残深0.91米(图九)。内填红褐色填土,土质疏松,含较多砖块、陶片。

图九// ⅡM2平面、剖视图

墓道,位于墓室东侧偏南,被ⅡM38、ⅡM41打破,形制不详。

墓门,位于墓室东侧偏南,只在墓道口残存一块石质门槛,长1.52、宽0.38、厚0.16米。

墓室,平面呈方形,残存底部,残长6.15、最宽4.76、残深0~0.8米。多室,可分为前后室。前室在墓室东侧,刀把形,北侧较窄,可用作回廊连通后室,南侧较宽,在其正对门道的后部砌有一方形砖台,长0.8、宽0.64、高0.08米。砖台上及周围放置有陶案、陶盘、陶耳杯等随葬品。推测此空间有器物储藏室的功能。后室在墓室西北侧,中间有一道东西向隔墙,将后室划分为东南、西北并列的一大一小两个棺室。其中东南棺室高出西北棺室且面积较小,破坏较严重。东南侧棺室与前室连接处残存有石质门槛,石上南北对称分布有2个方形凹窝,推测此处原有石门。石长1.88、宽0.42、厚0.24米。墓室四壁用长32、宽15、厚4厘米的青灰砖双排顺置错缝平砌或立砖砌成。墓底一顺一丁人字纹铺砖。棺木及人骨腐朽无存。

墓葬被盗扰严重,出土器物较少,共12件(套)。主要集中在砖台周围。还有部分陶器破损严重,未能修复,器形不可识。按器类分述如下。

1.陶器

陶盘 2件。形制相同。均为泥质灰陶,敞口,方唇,短折沿,浅折腹,平底,盘内有一圈凹弦纹。ⅡM2︰7,口径22.2、底径8.9、高4.4厘米(图一○︰1)。

陶耳杯 1件。ⅡM2︰6,泥质灰陶,侈口,尖唇,浅弧腹,平底,杯底有一圈凹弦纹,两长边有月牙形对称双耳。口长径8.5、短径6.5、高2厘米(图一○︰2)。

陶勺 1件。ⅡM2︰5,泥质灰陶,勺斗呈半圆球形,内寰底较深,曲柄,柄身较短,柄端作龙首。通长12.9、高8.9厘米(图一○︰3)。

陶灯 1件。ⅡM2︰9,泥质灰陶,豆形,灯盘侈口,尖平唇,浅弧腹,平底,高圈足,灯柄呈喇叭形,中空,底部外撇。口径11.4、底径11.5、高 13厘米(图一○︰5)。

陶樽 1件。ⅡM2︰4,泥质灰陶,筒形,直口,方唇,直腹,平底,下附3个蹄形足。口沿下和近底部各饰5圈弦纹。口径19.8、底径18.4、高12.8厘米(图一○︰6;彩插一〇︰3)。

3.陶樽(ⅡM2︰4)

印纹硬陶罐 1件。ⅡM2︰1,侈口,平沿,尖圆唇,溜肩,鼓弧腹,平底微内凹。灰胎,胎体烧结温度高,近瓷化。外施绿釉,釉不及底,脱釉严重。口沿处有刻划水波纹,从肩至底部拍印细密方形竖条纹。口径20、腹径32、底径 14.4、高 24.4厘米(图一○︰7;彩插一〇︰2)。

2.印纹硬陶罐(ⅡM2︰1)

陶案 1件。ⅡM2︰8,泥质红陶,俯视呈圆形,边缘出沿,下有3柱状足。直径25.7、高3厘米(图一○︰9)。

2.金属器

铜镜 2面。均为圆形,锈蚀严重,镜背中心置球状单钮,镜面纹饰锈蚀不可识。ⅡM2︰2,裂为3块,可分为内外三区,以环形凹陷间隔。直径18.5、最厚1.5厘米(图一○︰4)。

铁器 1件。ⅡM2︰12,残存部分,锈蚀严重,器形不可识。残长19.2、宽2.9厘米(图一○︰8)。

铜钱 16枚。均为五铢,圆形方孔,有内外郭,尺寸接近,部分粘结锈蚀。ⅡM2︰3-1,五铢,篆书,“五”字两交笔甚弧曲,上下两部对称似炮弹状,“铢”字金头呈三角形,朱头圆折,等高于金头。钱径2.56、穿宽1.0厘米(图一○︰10)。

图一〇// ⅡM2出土器物

ⅡM10,位于Ⅱ区东侧偏中,墓葬大部分区域位于排洪沟内,西南角被一现代坑破坏。墓圹平面近“甲”字形,由墓道、墓门、墓室组成,长11、最宽3.88、残深1.41米,墓向102°(图一一;彩插一〇︰1)。内填深灰色土,土质疏松,含较多砖块和少量陶片。

图一一// ⅡM10平面、剖视、墓门立面图

1.ⅡM10清理后(上南下北)

墓道,位于墓室东侧偏北,呈长斜坡状,直壁,坡度20°。墓道长5.53、宽1.12、残深1.36米。

墓门,用黄白色花岗岩石和青灰砖砌成,由石柱、石槛、封门石、封门墙组成。竖立两块长方体条石做石柱,在石柱外侧砌有砖墙加固支撑。内用两扇石板封门,石板外再竖向直立砌一层砖封堵。墓门内宽1.06、高1.41、进深0.47米。

墓室,除墓门外,其余全用砖砌成。平面呈“刀”字形,由耳室和棺室组成,长4.85、最宽3.12、残深1.41米。耳室,位于墓室东南角,方形,高出棺室0.11米,内未发现随葬品。棺室,呈长方形,东北角用8块砖横置平铺1层,砌有一长方形砖台,长0.93、宽0.64、高0.04米。上有铜钱、陶盘等,北侧已破坏翘起。墓室北、南壁用长32、宽15.5、厚4厘米的青灰砖双排顺置一顺一丁、二顺一丁和立砖砌成。墓底用长59、宽42、厚6厘米的花纹砖铺底,砖面刻划有波浪纹、菱形纹和条带纹(图一三︰1)。棺木及人骨腐朽无存,葬式不明。

出土器物20件(套)。包括在填土内出土的4块花纹砖。随葬品被扰动,破碎严重,主要放置在墓室东部。以陶器为主,部分陶器存在髹漆迹象。由于破损严重,有部分耳杯碎片未能修复。按材质分述如下。

1.陶器

陶案 1件。ⅡM10︰14,泥质灰陶。俯视呈圆形,边缘出沿,案内等边分布有3个圆形小孔,无足。直径28.4、高1厘米(图一二︰1)。

陶罐 3件。ⅡM10︰4,硬陶。侈口,平沿,方唇,溜肩,肩处对称分布有4个横置桥形系,鼓弧腹,平底微内凹。灰胎,胎体烧结温度高,近瓷化。外施红褐色釉,釉不及底,脱釉严重。从肩至底部拍印细密方形网格纹。口径12.4、腹径25.2、底径8.9、高24.2厘米(图一二︰2)。ⅡM10︰13,夹砂灰陶,器型小巧。侈口,圆唇,短束颈,溜肩,鼓腹,平底。颈部对称留有2个圆孔。内外施褐色釉,釉不及底。口径5.4、底径4.2、高6.3厘米(图一二︰3)。ⅡM10︰16,夹砂灰陶。侈口,尖圆唇,短束颈,溜肩,鼓腹,平底。肩部有对称两只桥形耳,内外施黑釉,釉不及底。口径 3.4、腹径 4.7、底径 2.1、高3.3厘米(图一二︰4;彩插一○︰4)。

4.黑釉陶罐(ⅡM10︰16)

耳杯 3件。形制相同。均为泥质灰陶,施一层黑陶衣,部分脱落,杯内残留有红漆。侈口,尖唇,浅弧腹,平底。杯底有一圈凹弦纹,两长边有月牙形对称双耳。ⅡM10︰1,口长径11、短径8.6、高2厘米(图一二︰5)。

勺 1件。ⅡM10︰7,泥质灰陶,施一层黑陶衣,部分脱落,勺内残留有红漆。勺斗呈半圆球形,内寰底较深,龙形曲柄,柄身较短,弯角处较直,柄端作龙头状。通长12.1、高7.9厘米(图一二︰6;彩插一〇︰5)。

5.陶勺(ⅡM10︰7)

盘 2件。形制相同。均为泥质灰陶,遍施一层黑陶衣,脱落严重,盘内残留有红漆。敞口,折沿,浅折腹,小平底,盘内有一圈凹弦纹。ⅡM10︰10,口径18.4、底径7.9、高3.3厘米(图一二︰7)。

2.金属器

铁刀 1件。ⅡM10︰12,残存首部,锈蚀严重。椭圆形环首,直背。残长10、宽1.5、环内径1.3厘米(图一二︰8)。

银环 1件。ⅡM10︰5,素面,表面轻微锈蚀。外径2.2、内径1.5厘米(图一二︰9)。

铜带钩 1件。ⅡM10︰6,断为两节,素面。钩首作兽首状,钩体为琵琶形,腹部较长,腹中部鼓起曲形,背部有一圆钮。通长18.5、高2.4、圆钮径2.6厘米(图一二︰10)。

图一二// ⅡM10出土器物

铜钱 216枚。均为圆形方孔,有内外郭,尺寸接近,部分粘结锈蚀。其中五铢148枚,剪郭五铢53枚,货泉12枚,半两3枚。ⅡM10︰9-1,五铢,篆书,“五”字两交笔甚弧曲,上下两部对称似炮弹状,“铢”字金头呈三角形,朱头方折,略高于金头。钱径2.55、穿宽1.06厘米(图一三︰3)。ⅡM10︰9-2,货泉,钱径2.55、穿宽1.06厘米(图一三︰4)。ⅡM10︰9-3,磨郭五铢,无郭,篆书,“五”字瘦长,两交笔弧曲,上下两部对称似炮弹状,“铢”字金头呈三角形,朱头圆折,略高于金头。钱径2.34、穿宽0.95厘米(图一三︰5)。

3.其他

花纹砖 4块。填土内出土,均为夹砂灰陶,长方体榫卯砖,带有榫头与卯窝,榫头呈乳突状。砖的一侧面模印有5块纹样,其中4块为三重菱形纹,1块为几何线条纹。花纹清晰度和完整程度不同。ⅡM10︰01[1],完整,纹样清晰。长33、宽17、厚5厘米(图一三︰2)。

图一三// ⅡM10出土器物拓片

漆板研盒 1件。ⅡM10︰8,分为盒盖和盒身,木胎,通体髹红漆,素面。盒呈椭圆形,内各置一长方形和一正方形凹槽,推测原可能放置有板研和研石。长22.6、宽6.8、厚2.4厘米(图一二︰11;彩插一〇︰6)。

6.漆板研盒(ⅡM10︰8)

角笄 1件。ⅡM10︰11,角质,残存首部,可见4道笄齿。扁长方形,素面。残长7.3、宽1厘米(图一二︰12)。

三、结语

(一)墓葬年代

虽然此次张庄墓地发掘的26座东汉墓葬中均未发现确切的纪年遗物,但其墓葬形制及出土器物特征与连云港周边地区发现的东汉时期墓葬相似,可资对比。以下主要依据墓葬形制、出土器物的特征结合墓葬层位关系来初步推断各墓葬的年代。

ⅡM34墓葬被破坏严重,墓葬形制不完整,但其墓室形状及构筑方法与张庄墓地发现的其他东汉时期墓葬相似。同时ⅡM34出土器物丰富,器物组合清晰,既有高温釉陶器,又有低温陶器。其中绿釉陶罐ⅡM34︰1胎体烧结温度高,近瓷化,施釉均匀,符合东汉晚期瓷器出现的标准。肩处对称分布有4个横置桥形系是东汉晚期四系釉陶罐的常见特征。出土的低温陶器无论是器物组合,还是器物特征,都与徐州十里铺东汉晚期墓[2]相似,包括以案、樽、盘、耳杯、壶组成的陶制生活用具组合;以陶圈厕、陶灶、陶灯为组合的陶制模型明器和鸭鹅狗等陶塑动物人俑。特别是两座墓出土的9枝陶灯十分相似。结合其打破东汉中晚期墓葬ⅡM35及被东汉晚期或魏晋时期墓葬ⅡM28打破的层位关系,推测ⅡM34墓葬的年代应为东汉晚期。

ⅡM37由墓道、墓门、墓室组成,残留部分券顶,能观察到券顶的方法和结构。在墓室两侧较长的砖壁上使用扇形砖向内形成拱形券顶。这种券顶的方法、结构及墓葬形制与邳州山头墓地东汉中晚期墓葬M20[3]相同。ⅡM37遭盗扰,原始随葬器物组合已被破坏,出土陶器组合为罐、案、盘、钵、耳杯。出土的陶案ⅡM37︰3为长方形案面,下附四兽足,与徐州十里铺东汉晚期墓[4]出土陶案相同。出土的五铢铜钱ⅡM37︰1-1字体清瘦,朱字头方折,是东汉中晚期的典型特征。ⅡM37出土的网格纹印纹釉陶罐ⅡM37︰7较东汉晚期常见的印纹硬陶罐烧成温度低,达不到硬陶罐的标准。因此推测ⅡM37的墓葬年代应为东汉中晚期。

ⅡM2和ⅡM10为多室墓,墓室主体为砖筑,仅墓门和连接处使用石块,在东海昌黎水库东汉墓[5]亦发现此种筑墓方法,是苏北鲁南地区东汉中期后开始流行的墓葬结构。ⅡM2是此次张庄墓地发现规模最大、结构最复杂的东汉墓葬。有前后室,前室既能充当连接各室的廊道,又有专门放置器物的空间;后室有两个棺室,可确定ⅡM2是一座合葬墓。可惜ⅡM2被破坏严重,仅残存墓底,出土器物多被扰乱破碎。ⅡM2出土陶樽ⅡM2︰3与徐州韩山东汉中期墓M2[6]出土陶樽(M2︰12)相似,出土陶案ⅡM2︰8与徐州韩山东汉中期墓 M1[7]出土陶案(M1︰7)相似;出土的五铢铜钱ⅡM2︰3-1字体宽大,朱字头方折,是东汉中晚期的典型特征。因此推测ⅡM2墓葬年代为东汉中期或偏晚。

ⅡM10带一小耳室,墓葬形制与淮安山头墓地东汉晚期墓M19[8]相似。随葬较多髹漆陶器,是仿漆器的产物,陶器组合为案、盘、勺、耳杯,符合东汉晚期随葬陶器组合特征。ⅡM10出土的印纹硬陶罐ⅡM10︰1与淮安山头墓地东汉晚期墓[9]出土网格纹印纹硬陶罐(M39︰6)相似;出土陶案ⅡM2︰8、ⅡM10︰14与邳州山头东汉晚期墓出土陶案[10](M7︰9)相似;出土的磨郭五铢铜钱ⅡM10︰9-3,朱字头方折,是东汉晚期的典型特征;填土中出土的菱形几何纹图案榫卯花纹砖在湖北老河口北岗东汉晚期墓[11]中发现较多。因此推测ⅡM10墓葬年代为东汉晚期或偏早。

(二)几点认识

1.墓葬分布特点

张庄墓地位于锦屏山脉北麓台地上,符合汉代丧葬制度中择高地而葬的丧葬观念和习俗。从此次发掘的东汉墓葬在整个墓地的分布情况来看,主要分布在Ⅱ区北侧,只有ⅠM6、ⅠM11、ⅠM12、ⅠM15分布在Ⅰ区南侧。其中Ⅱ区墓葬分布上具有一定的规律,呈现成组排列的特点。有几组墓葬分布邻近,相互之间较少存在打破关系,排列有序且墓葬形制、墓向、规模、随葬品基本相同,墓葬时代接近,墓主间可能是亲属关系,可能为同一家族。

2.墓葬形制特点

就墓葬形制而言,张庄东汉墓均为砖室墓,个别墓葬墓室使用少量石材,不见鲁中南东汉时期盛行的土坑竖穴石椁墓、画像石墓,也不见徐州地区东汉时期常见的洞室墓。墓室砌筑少量使用花纹砖,多为素面砖。比较特殊的是,此次张庄东汉墓在ⅡM1、ⅡM2、ⅡM2、ⅡM10、ⅡM16、ⅡM28、ⅡM37、ⅠM11墓室内都发现有砖砌方台的现象。这些砖台都分布于墓室东北角近墓门处,呈方形,结构简单,多使用砖砌高出墓室底1—4层砖,尺寸一般在长1、宽0.6、高0.08米左右。通常发现有陶案、陶耳杯、陶盘等器物放置在砖台上或周围。以往研究一般认为砖台出现在东汉中晚期,直到魏晋时才成为南方孙吴墓葬中常见的墓内设施。关于砖台的功能和性质,有学者认为是“祭台”[12],也有学者认为是“榻”[13],还原了墓主人在地下起居的场景。此次在张庄东汉墓中发现的这批砖台为研究东汉墓内砖台的分布、形制和性质提供了材料。

3.出土器物特点

可能与墓葬被盗扰有关,出土的随葬品以陶器为主,少量铜器、铁器,不见玉器。陶器从功用上多数为案、樽、耳杯、盘等生活陶器,仅ⅡM34出土有灶、圈厕、陶俑、陶塑动物等模型明器,不见鼎、钫、盒等仿铜陶礼器。随葬陶器以盘、案、耳杯、钵为组合,这些陶器烧制火候较低,应是专门用于墓葬随葬的陶制明器。但同时部分墓葬中出土有烧成温度较高的印纹硬陶或釉陶器,部分釉陶器烧成温度甚至可达瓷器标准。发现的墓葬中均随葬数量不等的铜钱,多者达数百枚,以“五铢”为主,少量“货泉”“小泉直一”等币种,一些东汉晚期墓葬中发现有磨郭五铢和剪边五铢。

4.墓主身份蠡测

此次张庄东汉墓墓葬等级和墓主身份可分为两类:一类是不带墓道的墓葬,砖砌墓室,墓室小,仅为长方形单室墓,出土器物较少,多为陶器,此类墓葬为小型墓,墓主为普通平民;一类是带墓道的墓葬,由墓道、墓门、墓室组成,部分墓葬墓室带耳室或多室,墓室较大,墓室内有砖砌的方台,出土随葬品较丰富,此类墓葬为中型墓,墓主为官员或较富裕的百姓,如ⅡM10出土有200多枚钱币,是墓主经济实力较雄厚的表现。综上,从墓葬形制和出土遗物来看,张庄墓地在东汉时期是一处官员和平民共用的墓地。

今海州地区在东汉时期设有朐县,先后隶属于东海国和东海郡。东汉时期的朐县故城所在地史书未有详细记载,也暂未发现其遗址所在地,本次张庄墓地东汉时期墓葬或可为寻找和探讨东汉时期的朐县故城遗址提供线索,同时为连云港乃至苏北鲁南地区东汉时期墓葬形制、社会经济发展和丧葬习俗的研究提供了难得的实物资料。

(附记:本次发掘项目负责人惠强;发掘惠强、朱良赛、杜平、赵旭;绘图朱良赛;整理朱良赛、杜超、薛丽丽;修复朱伟、王磊、吕增福;摄影杜平、张璞;拓片薛丽丽、涂林林、徐丹。)