南京市雨花台区西善桥刘家村六朝墓葬发掘简报

南京市考古研究院

内容提要:2020年10月—2021年3月,南京市考古研究院在雨花台区西善桥刘家村地块清理古代墓葬47座,墓葬时代为汉、六朝、明、清。其中两座六朝墓葬M9、M41保存相对较好,墓葬结构基本清晰,均为土坑竖穴单砖室墓,共出土器物20余件,包括陶器、青瓷器、石器。这两座六朝墓葬为研究南京地区六朝时期的墓葬形制、器物特征、墓地分布等相关问题提供了丰富的实物资料。

刘家村古墓葬位于南京市雨花台区西善桥街道油坊桥路以东、软件大道以南,南距罐子山1.5千米(图一)。2020年10月—2021年3月,为配合两桥(西善桥、铁心桥)项目的实施,南京市考古研究院在雨花台区西善桥刘家村地块清理古代墓葬47座,墓葬时代为汉、六朝、明、清(图二)。其中两座保存相对较好的六朝时期墓葬(编号为2020NYXLM9、2020NYXLM41,以下简称M9、M41),结构基本清晰,出土器物亦十分丰富,具有重要的学术价值。现将发掘情况简报如下。

图二// 西善桥刘家村六朝墓葬平面分布图

一、M9

(一)墓葬形制

M9为土坑竖穴单砖室墓,方向235°,平面呈“凸”字形,由排水沟、墓道、砖室构成(图三)。墓室三壁、底部均为青砖垒砌,墓葬保存完好。墓坑长6.32、宽1.92~2.4、深1.5~1.8米。斜坡墓道位于墓室南侧。平面呈长方形,竖穴直壁。墓道长8、宽1.53~1.8、深0~3.4米,坡度22°。墓道内填土呈黄褐色,土质紧密,包含少许碎砖块。

图三// 西善桥刘家村M9平、剖面图

排水沟位于墓道中部,为土圹砖砌结构,与甬道后部铺地砖下的排水孔相连。排水孔呈长方形,宽0.06、高0.09米。排水沟底部以单砖横向平铺为底,两列砖纵向平铺为壁,中间留有孔道,再以一层单砖纵向平铺封顶,排水沟发掘长度为15.5、宽0.8、深3.4米。

砖室由封门墙、甬道、墓室构成。封门墙下砌三顺一丁组砖3组,其上双砖错缝平铺,内侧平砖砌于甬道内,平砌14层至甬道内顶;外侧砌于墓门外,平砌21层至假劵门,形成一个完整封门墙。宽1.74、高1.86、厚0.3米。封门墙上部用一层平砖、两层竖砖凸出0.14米砌成眉拱状。

甬道为劵顶结构,内长1.1、宽1、高1.6米。甬道两壁砌于铺地砖上,两壁下砌一丁砖,以上三顺一丁组砖2组,七顺一丁组砖1组,然后顺砖至顶,起劵高0.92米。甬道上部砌一道挡土墙,挡土墙长1.92、宽0.46米。

墓室平面呈长方形,内长4.5、宽1.75~1.88、高2.38米。两侧壁略外弧。墓室两壁砌于铺地砖上,两壁下砌三顺一丁组砖4组,以上十二顺一丁组砖1组,六顺一丁组砖2组,然后顺砖至顶,起劵高1.22米。后壁砌于侧壁之外。后壁下砌三顺一丁组砖5组,以上四顺一丁组砖1组,三顺一丁组砖2组至顶。墓室两侧壁距墓底0.82米处设有左右对称的直棂假窗,上有凸字形壁龛,后壁正中高于棺床0.94米处,亦设有一个直棂假窗和凸字形壁龛,形制同于墓室两侧壁。假窗为五棂结构,长0.58、宽0.28米。壁龛用四层平砖砌筑,龛宽0.14、高0.2、深0.15米。西壁龛内置一青瓷小盏,东、后壁龛内的小盏已落在铺地砖上。棺床位于墓室后部,高0.15米,棺床分三层砖砌,下层砖侧立砌,中层砖横向平铺,上层砖斜“人”字形平铺,前以一排砖竖向平铺锁口。墓室前部及甬道内铺地砖仅为一层,斜“人”字形平铺。棺床上部未发现棺钉与棺痕。

墓砖皆为素面青砖,分楔形砖和长方形砖两大类。前者主要用于起劵和封顶,长31、宽9~14.5、厚4厘米。后者用于砌筑墓壁、封门墙、铺地砖,长31、宽15、厚4厘米。

(二)出土器物

青瓷盏 3件。M9︰1,微敞口,圆唇,弧腹略鼓,平底假圈足。灰白胎。内外饰青灰釉泛黄,大部分已剥落,器表施釉不及底,内外壁粘有酱紫斑块。口径9.2、底径4.6、高4厘米(图四︰1)。M9︰2,微敞口,圆唇,弧腹,矮圈足。灰白胎。内外饰青灰釉泛黄,大部分已剥落,器表施釉不及底,口沿下饰一道弦纹,内外壁粘有酱紫斑块。口径8.6、底径5.4、高2.8厘米(图四︰2)。M9︰3,微敞口,圆唇,弧腹,平底微凹。灰白胎。内外饰青灰釉微泛黄,大部分已剥落,器表施釉不及底,内外壁粘有酱紫斑块。口径8.4、底径5.6、高3厘米(图四︰3)。

图四// M9出土青瓷盏

二、M41

(一)墓葬形制

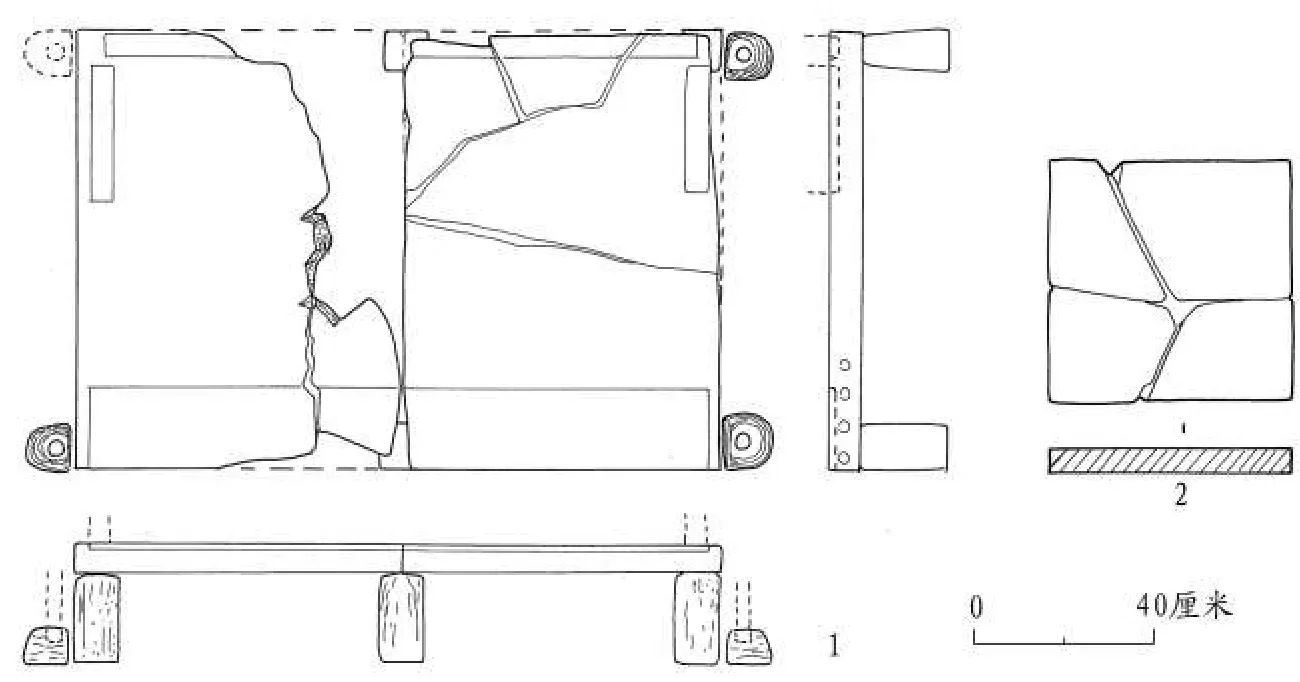

M41为土坑竖穴单砖室墓,方向142°,平面呈“凸”字形,由排水沟、墓道、砖室构成(图五)。墓室三壁、底部均为青砖垒砌,墓葬保存较好。墓坑长9.6、宽3.6、深2.8~3.36米。墓坑壁贴附青砖,并列竖向平贴。斜坡墓道位于墓室南侧。平面呈长方形,竖穴直壁。墓道长6.3、宽2.76~3.3、深0~1.36米,坡度18°。墓道内填土呈黄褐色,土质紧密,包含少许碎砖块。

图五// M41平、剖面图

排水沟位于墓道中部,为土圹砖砌结构,与墓室后部铺地砖下的排水孔相连。排水沟底部以单砖横向平铺为底,两列砖纵向平铺为壁,中间留有孔道,再以两层单砖横向平铺封顶,排水沟发掘 长 度 为 6.6、宽 0.62、深1.36米。

砖室由封门墙、甬道、墓室构成。封门墙砌筑于甬道外,宽1.36、残高1.68、厚0.34米。下砌两顺一丁组砖,残存5组。

甬道为劵顶结构,内长2.5、宽1.36、残高0.8~1.7米。甬道两壁砌于铺地砖上,两壁下砌一丁砖,以上三顺一丁组砖,残存4组。甬道内以一道石门相隔分为内、外两个部分,石门已不完整,仅见一条门坎,门坎内层宽0.13、高0.16米,外层宽0.18、高0.19、通长1.56米。

墓室平面近长方形,内长6.24、宽2.1~2.36、残高0.68~1.84米。两侧壁略外弧。墓室两壁砌于铺地砖上,其上以三顺一丁组砖砌筑。墓室前部设一方形排水孔,孔长0.17、宽0.17、深0.27米。棺床位于墓室后部,高0.15米,棺床与后壁间有一间隙,内亦设一方形排水孔,孔长0.17、宽0.17、深0.27米。棺床分两层砖砌,下层砖侧立砌,上层砖斜“人”字形平铺,上层前后各以一排砖竖向平铺锁口。墓室前部及甬道内铺地砖均为四层,下层砖横向平铺,中层砖侧立砌,上层砖横向平铺,最上层砖斜“人”字形平铺。

墓砖青灰色,分楔形砖和长方形砖两大类。前者用于起劵和贴壁,长34、宽12~17、厚5厘米,部分楔形砖端面模印“大驶马”“中”“小”“宽”字(图六︰1、3—5)。后者用于贴壁、封门墙、铺地砖等,长34、宽15~17、厚5厘米,少数一侧面模印莲花及斜网格组合纹(图六︰2)。

图六// M41墓砖拓片

(二)出土器物

M41随葬器物分布在墓室前部。该墓虽遭盗扰,但仍出土了陶器、青瓷器、石器等随葬品,共27件。

1.陶器

共2件。瓶、唾壶各1件,均为泥质灰陶。

瓶 1件。M41︰19,侈口,方唇,沿面宽而平,细长颈,溜肩,鼓腹,假圈足。器体最大径在腹中部,素面。口径5.6、底径6.8、高14.2厘米(图七︰1;封二︰1)。

1.陶瓶(M41︰19)

唾壶 1件。M41︰20,口残,颈肩相接处不明显,呈内弧状,溜肩,鼓腹,假圈足微内凹。底径7.2、残高8.2厘米(图七︰2)。

2.瓷器

共6件。有盘口壶、碗、盏等。

青瓷盘口壶 1件。M41︰21,敞口外侈,圆唇,折沿,细长颈,圆耸肩,弧腹斜收,平底。肩部贴附四系,两两对称,系残缺。器体最大径位于上腹,器体瘦高。饰弦纹。口径13.6、底径12.8、高30.6厘米(图七︰3;封二︰2)。

2.青瓷盘口壶(M41︰21)

青瓷碗 2件。器形相同,敞口近直,尖唇,弧腹,假圈足,素面。M41︰22,口径 10.4、底径 4、高5.2厘米(图七︰4)。M41︰23,口径11.6、底径6.2、高6厘米(图七︰5;封二︰3)。

3.青瓷碗(M41︰23)

青瓷盏 3件。依底部形态不同分为二型。

A型 平底微外撇,有假圈足趋势,1件。M41︰24,敞口近直,尖唇,弧腹,口沿下饰弦纹,口径8.4、底径4.8、高3.4厘米(图七︰6)。

B型 假圈足,2件。敞口近直,尖唇,弧腹,素面。M41︰25,口径8、底径4.4、高4.4厘米(图七︰7)。M41︰26,口 径 8.4、底 径 4.4、高 4.6厘 米(图七︰8)。

图七// M41出土陶瓷器

3.石器

共18件。主要有墓志、马、猪、仓等。

石龟趺墓志 1件。M41︰1,石灰岩质,严重风化。龟面椭圆形,昂首前伸,趺脚,身成趴伏状,龟背有一长方形碑槽。碑额半圆形,无字。下端有榫,立在龟背碑槽上。龟长72、宽36、高24厘米,碑高64、宽36、厚6厘米,通高88厘米(图八;封二︰5)。

图八// M41出土石龟趺墓志(M41︰1)

5.石龟趺墓志(M41︰1)

石俑 4件。石灰岩质,严重风化,仅存轮廓,五官、衣纹皆漫漶。直立,隐约可见其衣袖宽大,双手拱于胸前,拢于袖中。M41︰2,头戴扁圆帽,手持长条形笏板状物。高41.6、宽10、厚6.4厘米(图九︰1)。M41︰3,头已残缺。残高35.6、宽13、厚8厘米(图九︰2)。M41︰16,头梳尖状高髻。高46.4、宽12、厚7.6厘米(图九︰3)。M41︰18,头戴扁圆帽。高45、宽12、厚7.8厘米(图九︰4)。

石人牵马俑 1件。M41︰15,石灰岩质,严重风化。马下为长方形底座,座面平坦,后部一尖状凸起。底座长31、宽10.2、厚3.6厘米。石马仅存轮廓,略昂首,前肢近直立,后肢稍向前屈,圆臀,尾仅存一小段,由于风化严重,无法分辨是否有鞍。石马长33、高26厘米。马身左侧倚靠一人,风化严重,仅辨轮廓,斜面向前,上身略后仰,后背贴于马腹,左腿斜向后侧,右腿屈于前,两足分别贴近马的左前足、左后足。人高23.6厘米(图九︰4;封二︰4)。

4.石人牵马俑(M41︰15)

石猪 1件。M41︰17,石灰岩质,严重风化,仅存轮廓。作俯首弓背状。尖首,右耳尚存,短颈,体长而粗壮,后背中脊突出,四短足,尾仅存一小段。长24.6、宽9.6、高11厘米(图九︰6)。

石凭几 1件。M41︰12,石灰岩质,仅残存几面,且断为2段,可拼接。仿木制凭几式样,弧状,中间与两端各有一近方形槽,截面呈半圆形。残长34、宽4、厚4厘米(图九︰7)。

石仓屋 1件。M41︰6,石灰岩质,自上而下由房顶、房体、四足三部分组成。房顶呈双坡式,硬山顶,四垂脊呈斜直线,前后坡有檐突出。长18.8、宽13.4厘米。房体横截面呈长方形,正面上部有对称的两个长方形窗。房体长18.8、宽10.6厘米。四足接于房体四角下方,起支撑、抬高房体的作用,较矮。仓屋整体通高20.2厘米(图九︰8)。

石盘 5件。器形相同,大小不一。石灰岩质,敞口,近直壁,平底。M41︰4,底径13.2、高2.6厘米(图九︰9)。M41︰7,底径12、高4.4厘米(图九︰10)。M41︰8,底径11.2、高2.2厘米(图九︰11)。M41︰9,底径19.6、高6厘米(图九︰12)。M41︰10,残损严重,仅剩底部及少段腹部。底径12.3、残高1.6厘米(图九︰13)。

石饼 1件。M41︰5,石灰岩质,近圆形,残。底径13.2、厚1厘米(图九︰14)。

石刀 2件。石灰岩质。M41︰13,刀身较短,截面呈枣核形,单面刃,刃尖偏在上方,前刃弧收,后刃平直,刀背圆钝斜直,刀柄粗短,偏在下方。长15、宽4、最厚2厘米(图九︰15)。M41︰14,刀身已残,截面呈不规则长方形,刃、背皆平钝,柄细而长。长14.8、宽2.8、厚2厘米(图九︰16)。

图九// M41出土石器

石榻 1组。M41︰11,石灰岩质,由榻板、支脚、石座三部分组成。榻板残存7块,可拼接,长方形,正面四边各有长方形凹槽。榻板由支脚支撑,支脚6件,呈长方柱状。长142、宽97、厚6.5厘米,支脚长9.5、宽9、高20厘米。石座残存3件,呈半圆台形,台面上有圆形窝槽。长11~13、宽9、高8厘米(图一○︰1;封二︰6)。

6.石榻(M41︰11)

石块 1件。M41︰27,石灰岩质,出于墓室棺床后部。近正方形,表面泐蚀未见文字痕迹,其用途不明。长54、厚5.8厘米(图一○︰2)。

图一〇// M41出土石器

三、两点认识

1.墓葬时代及墓葬形制

两座墓虽然没有出土有明确纪年的文字资料,但依然可根据墓葬形制和出土遗物对各墓年代进行推测。

M9为带甬道的单室劵顶砖室墓,墓室的左、右、后壁设置凸字形壁龛,龛下砌有直棂假窗,龛内放有小盏。这类结构的墓葬在南京地区发现多座,一般为东晋晚期至南朝刘宋早期。而直棂假窗的兴起,始于东晋,延续到南朝。刘宋后,墓壁上的直棂假窗没有变化,假窗上的凸字形壁龛逐渐被桃形壁龛所替代。类似结构曾见于南京象山6号墓(夏金虎墓)[1]、象山9号墓(王建之、刘媚子夫妇合葬墓)[2]、吕家山东晋李氏家族墓[3]等。出土的青瓷盏亦具有明显的东晋风格。因此,推测墓葬年代为东晋时期。

M41为带甬道的单室劵顶砖室墓,墓室左右两壁略向外弧,墓室中有砖砌棺床,甬道中设一重石门,并较多使用石制品,如石俑、石马、石仓等,部分墓砖上模印莲花及斜网格组合纹。这些都是南京地区南朝中后期大型砖室墓典型特征。类似结构曾见于白龙山南朝墓[4]、江宁胜太路南朝墓[5]、铁心桥镇马家店村南朝墓[6]等。因此,推测墓葬年代为南朝中晚期。

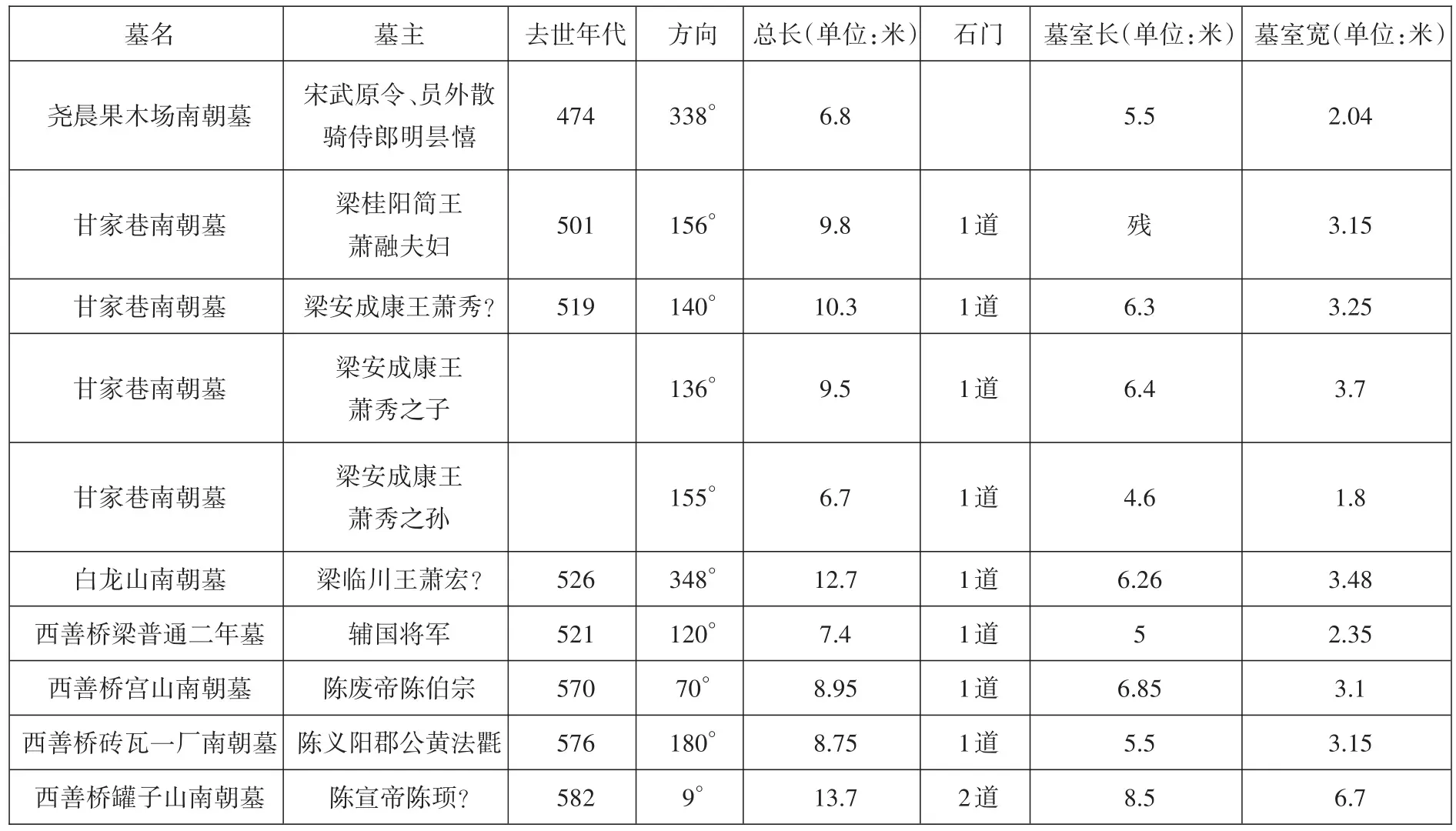

2.M41墓主身份

M41从规模上看属中大型墓葬。有学者认为南朝时期仅次于帝陵的大型墓葬的特征为:总长度7~10米,也有将其细划为9~10米和7~8米两个层次,并推断前者系皇家宗室王侯墓,后者系高级士族官员墓[7](表一)。此墓全长9.6米,大于刘宋元徽三年(476年)武原令、员外散骑侍郎明昙憘墓[8]、梁普通二年(521年)辅国将军墓[9]、陈义阳郡公黄法氍墓[10],而与甘家巷、尧化门、麒麟门一带发现的萧梁宗室王墓规模不相上下,故此墓已经达到了南朝王侯级大墓的等级标准。其次甬道内设置一道石门,在石门与棺床之间摆放围屏石榻,随葬品中有石俑、石马、石仓等,其雕琢颇费财力,非一般家庭所能承受,皆不见于南朝中小型以下墓葬。此外,甬道内出土的石龟趺墓志形制奇特,较为少见。见于发表的有司家山1号墓[11]、景家村 13号墓[12]、东杨坊南朝墓[13]、仙鹤门南朝墓[14]和红星砖瓦厂陈墓[15]及晓庄村南朝墓[16]。其形制与南京地区保存在地面上的六朝陵墓神道石碑相似。龟趺在当时代表死者身份地位较高。《古今事物考》记载:“唐葬令,五品以上螭面为趺,降五品为碣方龟趺圆首。”[17]故墓主身份非同寻常,应是当时统治集团的上层人物。

表一// 南京南朝时期墓葬形制一览

王志高认为,以罐子山南朝墓为中心的南京西南郊的西善桥及其毗邻地区是陈朝帝王的一个重要陵区,埋藏着陈宣帝陈顼、陈朝其他宗室王侯墓葬以及作为陪葬的重要功臣贵族墓[18]。中华人民共和国成立后,文物部门先后在这一区域发掘多座南朝中晚期大型墓葬,具有代表性的有:推定为陈废帝陈伯宗的宫山“竹林七贤”砖印壁画墓[19]、推定为陈宣帝显宁陵罐子山南朝大墓[20]、西善桥砖瓦厂陈义阳郡公黄法氍墓[21]、油坊桥砂石厂画像砖墓[22]、西善桥第二砖瓦厂“辅国将军”墓[23]等。本次发掘的刘家村南朝墓距西善桥罐子山直线距离1.5千米,可能属于上述陈朝帝王陵区范围内,其墓主可能为陈朝某一宗室王族或功臣贵族[24]。

通过此次发掘,确定了M9、M41墓葬的年代和性质,为认识和研究南京西善桥地区六朝墓葬形制演变、丧葬习俗提供了新的实物资料。

(附记:本项目负责人李翔;勘探工作由沈宏敏负责,武汉大学协助;参与发掘和整理的人员王海、王伯强、朱中秀;器物修复由吴瑞平、贾金海完成;遗迹和器物线图由董补顺完成;照片由骆鹏完成。)