广东吴川马飘岭遗址考古发掘简报

广东省文物考古研究院 湛江市博物馆

内容提要:吴川马飘岭遗址于2010年夏秋之际发掘,共计发掘1900平方米,为一处南朝晚期至唐中期的小型聚落遗址。发现的遗迹以袋状坑为主,部分袋状坑内大量堆填贝壳。出土陶器中四系罐、盆、钵等与粤西地区同时期遗址出土遗物较为接近,属于同一考古学文化。瓷器数量较多,碗、碟、豆等为遗址的年代判断提供了依据。

吴川马飘岭遗址位于广东省西南部湛江市吴川市塘缀镇山路村西,地处粤西沿海台地平原区。马飘岭为一处地势平坦开阔的台地,地理坐标北纬 21°26′58.0″、东经 110°33′16.9″,海拔 18米,相对高度12米,西部略高,东部距山路村约50米,塘缀河由遗址西部约200米处自北向南流,南距鉴江约10千米(图一)。马飘岭遗址发现于2008年,为配合茂名至湛江铁路项目建设,经国家文物局批准,2010年7—9月,广东省文物考古研究所(今广东省文物考古研究院)联合湛江市博物馆等单位对遗址进行考古发掘。

图一// 吴川马飘岭遗址位置示意图

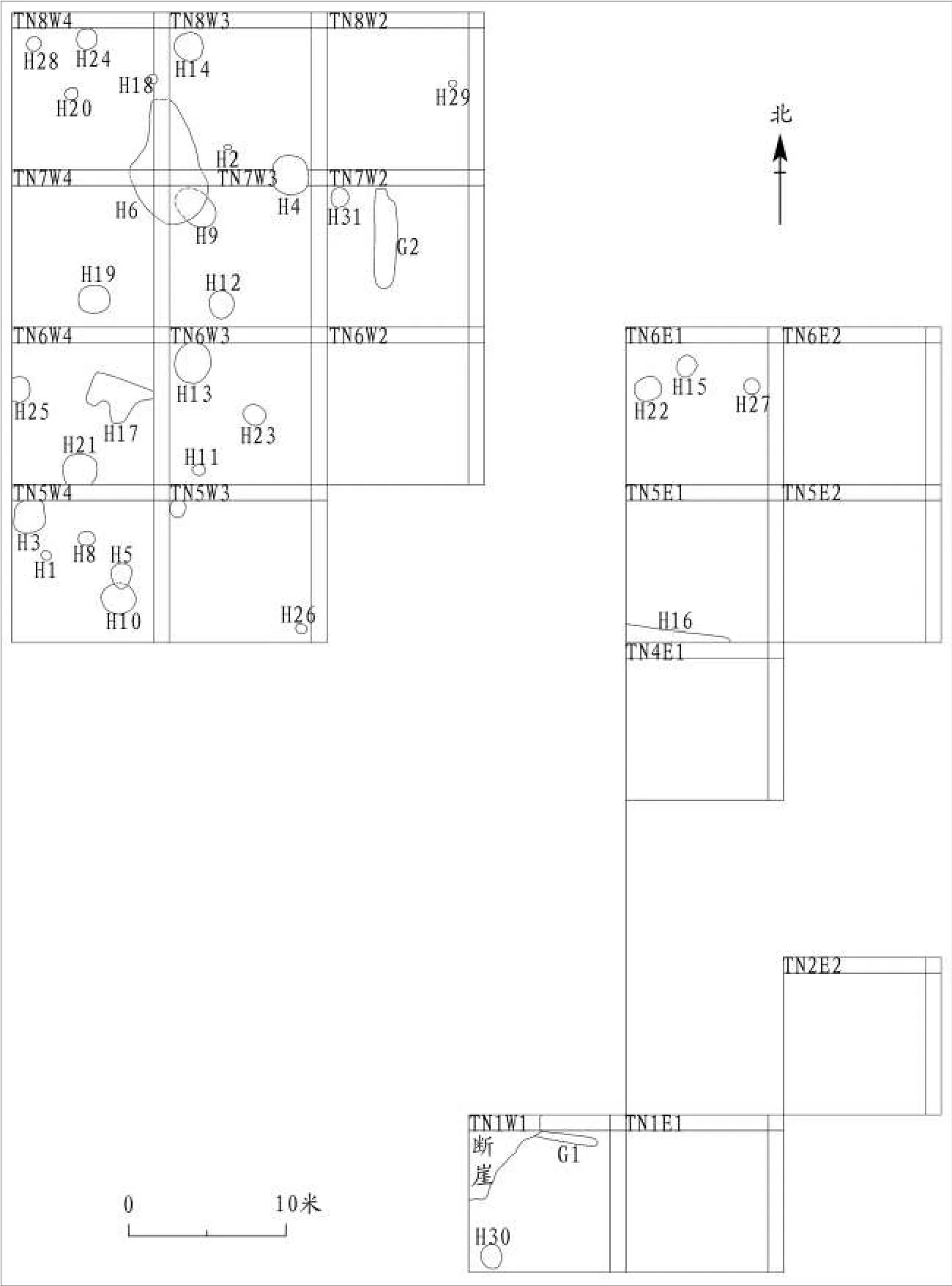

发掘区位于马飘岭较为平缓的台地顶部,由于台地中部被一条纵贯南北道路破坏,因此探方沿道路东、西两侧布设。布设探方19个,探方均为正南北向,面积规格为10×10米,揭露面积总计1900平方米(图二)。发掘共清理遗迹33个,其中灰坑31个,灰沟2条,出土陶器、瓷器、石器等文物标本140件。现将本次发掘收获简报如下。

图二// 马飘岭遗址总平面图

一、堆积层位

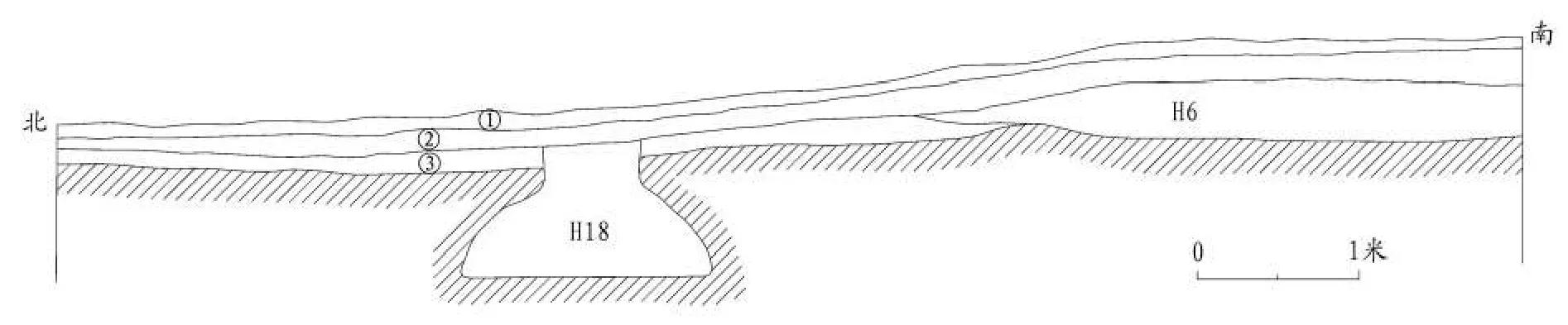

马飘岭遗址文化层堆积保存较好,可分为三层。遗迹单位多开口于②层下,仅6个遗迹开口于①层下,无遗迹开口于③层下。现以TN8W4东壁为例,对遗址地层作概括性介绍(图三)。

图三// TN8W4东壁剖面图

①层:灰褐色土,土质较疏松。厚0.05~0.08米。该层在整个探方中均有分布,略呈东南高,西北低坡状堆积,出土少量青花瓷片和泥质灰陶。该层下开口灰坑5个,沟1条,编 号 为 H1、H2、H15、H22、H30及G1。

②层:黄褐色土,土质较致密。深0.05~0.08、厚0.05~0.3米。该层在整个探方中均有分布,略呈东南高西北低坡状堆积,出土有大量陶瓷片,可辨器形主要有陶罐、陶钵、青瓷碗。该层下开口灰坑26个,沟1条,编号G2、H3、H11、H17、H20等。

③层:红褐色土,土质较致密。深0.12~0.35、厚0.05~0.2米。此层在探方内除西北角处无分布外,其他区域均有分布,略呈东高西低坡状堆积,出土有部分泥质灰陶、夹砂陶残片和少量青瓷片,可辨器形有陶罐、陶钵、陶釜、青瓷碗等。

③层下为红褐色生土堆积。

二、遗迹

本次发掘清理的遗迹类型略为单一,仅见灰沟与灰坑两类。

1.灰沟

共清理灰沟2条,开口于不同层位下。

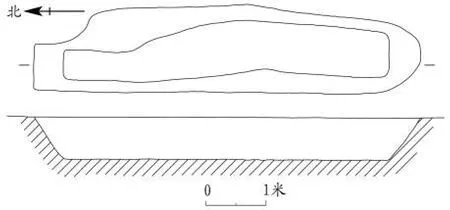

G2 位于TN7W2的中北部。开口于②层下。平面呈长条状,北部稍窄,剖面略呈梯形,斜壁,底近平。口长约6.42、宽约 0.76~1.46米,底长5.42、宽约0.49~0.88米,深0.71米。灰沟内填土土色为浅灰色,土质稍疏松,夹杂有部分炭粒和少数烧土块,包含大量蚬壳(图四)。

图四// G2平、剖面图

出土器物3件,陶盆、罐与钵各1件。另有少量陶、瓷器残片,陶片以泥质灰、红陶为主,纹饰以素面居多,也有弦纹、水波纹等,可辨器形有陶罐、钵、釜以及瓷碗、豆等。

2.灰坑

共清理灰坑31个。灰坑按形制可分为两类,一类为口小底大、剖面形状似一口袋,习称袋状坑,常见于粤西地区六朝隋唐时期遗址,共22个;另一类为口大底小,圜底或平底,共9个。灰坑出土遗物数量丰富,器类多样。常见有陶、瓷、石器等,部分见陶、瓷器共存。

H2 位于TN8W3的南部。平面近圆形,斜直壁。口径0.5~0.55、底径0.3~0.4、深0.2米。灰坑内填土为浅灰色,土质较硬,填土无分层(图五)。出土器物5件,其中瓷盘3件,瓷碗、陶四系罐各1件。另有较多陶、瓷器残片,其中瓷片数量又占多数。

图五// H2平、剖面图

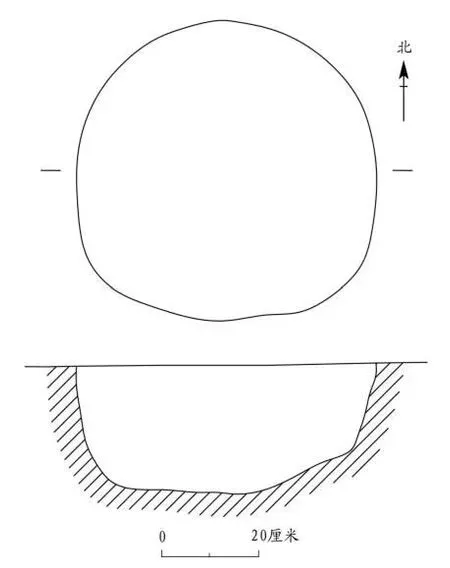

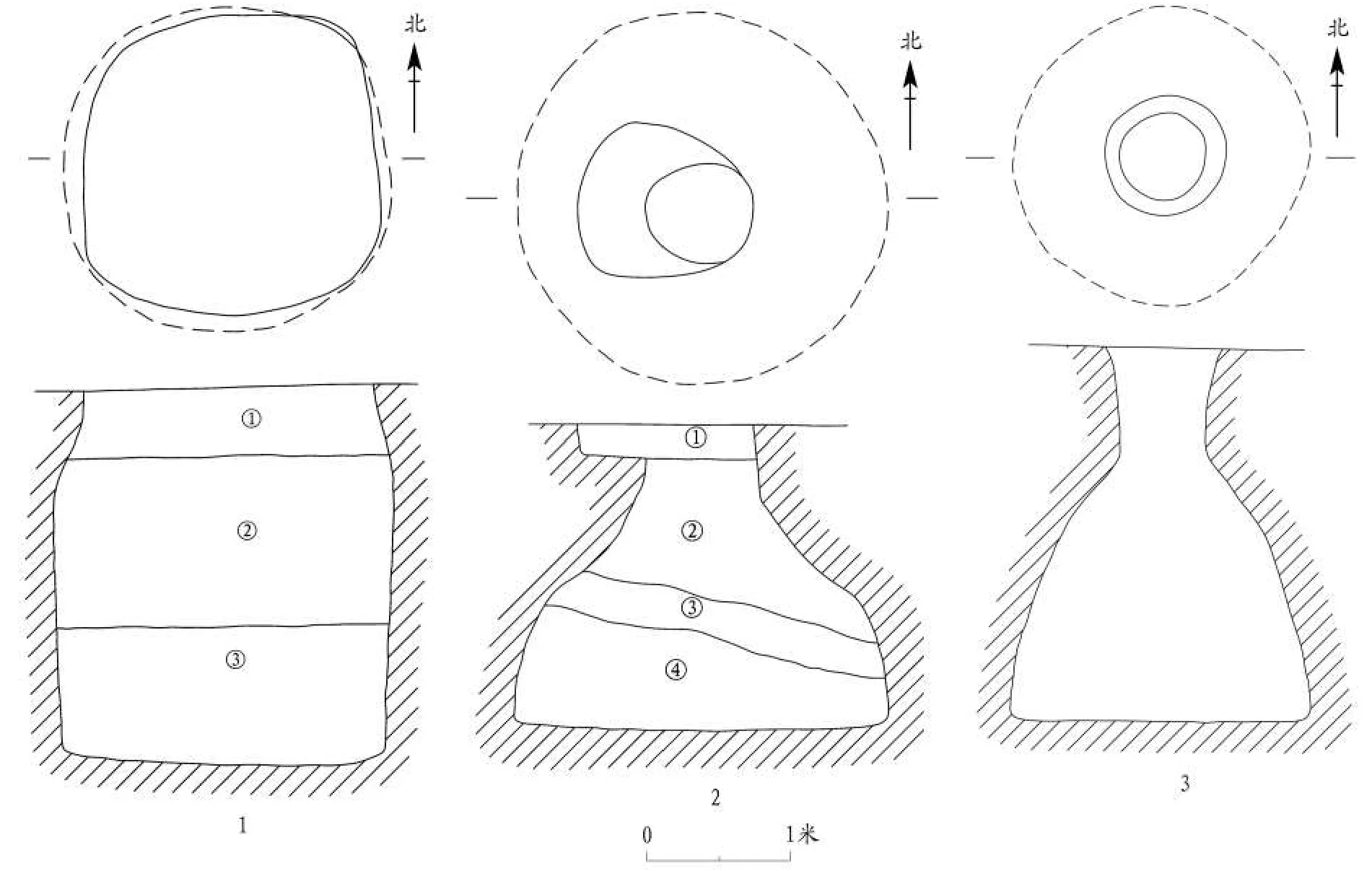

H3 位于TN5W4西北角。H3为近圆形袋状坑,剖面呈袋状,弧壁,内壁自然剥落,底部略下凹,近圆形。口部最大直径2.1、底部最大直径2.3、深2.7米。灰坑内填土根据土质、土色及包含物的区别可划分为三层(图六︰1)。①层,土色为灰褐色,土质略硬,结构较致密。含少量的碎石块、粗砂砾、红烧土粒、炭粒等。最厚0.5米。②层,土色为红褐色掺杂灰褐色,土质疏松。含少量的碎石块、红烧土粒、炭粒等。最厚1.2米。③层,土色为红褐色,土质疏松,结构较松散。含少量的粗砂砾、红烧土粒、炭粒等。最厚1米。出土器物8件,其中陶钵2件,陶盘2件,陶四系罐4件。这4件陶罐于H3内东南部出土,其中6、7、8号陶罐由北向南一字排列,口向上向东倾斜,5号陶罐口向北横置于6、7、8号陶罐之上(封三︰2),用意不明。另有大量陶、瓷片,陶片以泥质灰陶为主,其次是泥质浅褐色陶、夹砂灰陶等;瓷片以青黄色釉瓷为主。器物表面多为素面,部分陶器表面饰凹弦纹加水波纹。可辨器形有陶罐、盆、钵、盘、瓷碗等。

2.H3中排列整齐的陶罐(上北下南)

H11 位于TN6W3西南角。为近圆形袋状坑,灰坑西部开口处被部分破坏,向下0.24米处颈部直径0.76米。灰坑剖面呈袋状,弧壁,内壁自然剥落,灰坑底略下凹。残存口部最大直径1.24、底部直径2.63、深2.18米(图六︰2)。坑内填土根据土质、土色及包含物的区别可划分为四层:①层,灰褐色土,土质较致密,含少量红烧土粒、炭粒与较多贝壳;②层,贝壳层,夹杂少量红褐色土;③层,红褐色土,土质疏松,含少量红烧土粒、炭粒与贝壳;④层,红褐色土,土质疏松,含大量贝壳(封三︰1)。

1.H11中贝壳层

出土器物11件,其中陶钵5件,陶盆2件,陶盘、陶四系罐、陶柱状器、瓷碗各1件。另有较多陶、瓷器残片,以泥质灰陶为主,其次是泥质浅褐色陶、夹砂陶、青黄色釉瓷器碎片等。器表多为素面,部分陶器表面饰凹弦纹加水波纹。可辨器形有陶罐、盆、钵、盘、瓷碗等。

H20 位于TN8W4的中部。平面近圆形,开口处向下0.75~0.8米为直壁筒形,直径0.6~0.62米,余下为内弧袋状,坑壁光滑,底面平整。口部直径0.8~0.86、底径2.1~2.15、总深度2.6~2.64米(图六︰3)。坑内填土为浅灰色土,上部土质较硬,下部含水量大且松软,夹杂有部分炭粒和少数烧土块。

图六// 灰坑平、剖面图

出土器物4件,其中瓷碗2件,陶四系罐、陶钵各1件。另有部分陶、瓷器残片,陶器均为轮制,质硬,烧造火候较高。瓷器均施豆青釉,部分外部施釉不到底,胎灰白较厚,部分瓷器有脱釉现象,少数有开片。

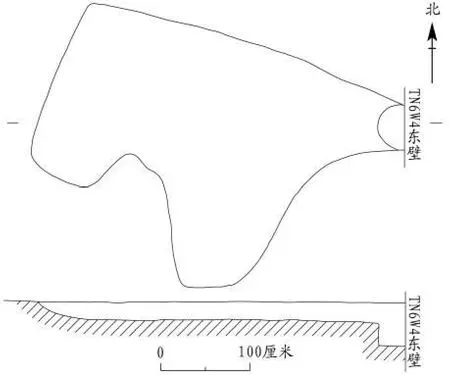

H17 位于TN6W4的东壁下偏北部。平面呈不规则形,西部与中部向南凸出,东部近探方壁处向下直深入,向下深入处平面略呈圆形。灰坑近斜壁圜底,壁面及底面略不规整。最长4.18、最短0.5、清理深0.48米(图七)。坑内填土为灰黑色,土质略疏松,含红褐色风化土、烧土粒及炭粒。

图七// H17平、剖面图

出土器物14件,其中瓷碗7、瓷盘2、瓷豆1、陶盆4件,另有泥质灰陶器残片和青瓷器残片。

三、遗物

本次发掘出土的遗物标本共140件,有陶器、瓷器、石器及铁器等,其中以陶器、瓷器数量最多。

1.陶器

陶器标本共79件。以泥质灰陶为主,陶质硬,质地粗糙,有不同程度的鼓泡及变形;其次为泥质橙黄陶,陶质略软。器形有罐、盆、钵、盘/器盖、甑形器、盒、纺轮、网坠等。

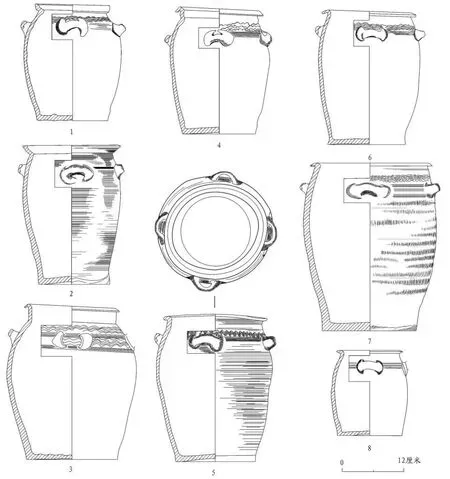

罐 21件。多为泥质灰陶,少量泥质橙黄陶。器物多有形变,束颈,鼓腹,多为上腹鼓,平底或平底内凹,器底粗糙。肩部饰4个泥条耳,颈下及耳间饰多道凹弦纹、水波纹等,局部弦纹和水波纹被泥条耳破坏。根据口沿特征可分为三型。

A型 4件。盘口。根据腹部形态可分为两亚型。

Aa型 腹较鼓,身稍显矮胖。H3︰8,斜方唇。口径14.4、最大腹径18.8、底径13.8、高22.3~23.6厘米(图八︰1)。

Ab型 腹稍鼓,身长瘦。H20︰1,斜方唇,腹部近底处略束。口径18.8、最大腹径19.9、底径14.8、通高27.3厘米,耳宽7.4、高3厘米(图八︰2)。

B型 16件。卷沿。根据腹部形态可分为两亚型。

Ba型 腹上部外鼓较明显。束颈,根据领部由高到低变化,分两式。

Ⅰ式 领部较高。H11︰2,器身有部分呈橙黄色,圆唇。口径 17、最大腹径 25.2、底径 17.6、高29.2~30厘米(图八︰3)。

Ⅱ式 领部稍矮。H3︰7,器物变形,尖圆唇,领部略凸起,平底微凹。口径15.6、最大腹径19.4、底径14.2、高23.8~24.5厘米(图八︰4)。TN7W2②︰4,器物变形,圆唇。口径19.6、最大腹径22.5、底径15.6、通高28.7厘米,耳长6、高3厘米(图八︰5)。

Bb型 腹上部略鼓出。微束颈。H3︰5,方唇,卷沿,腹部近底处微束,平底稍不规整。口径16、最大腹径19.6、底径14.8、高25.4~26厘米(图八︰6;封三︰3)。H3︰6,尖圆唇,卷沿,腹部近底部弧收。平底略不规整。口径23.5、最大腹径25.7、底径18.6、高32.4厘米,耳宽8.2、高3厘米(图八︰7)。

3.陶罐(H3︰5)

C型 1件。平折沿。G2︰2,泥质灰白陶,变形严重,尖唇,梭腹,平底不规整。口径11~12.6、最大腹径14.9、底径12.7、高16.4厘米(图八︰8)。

图八// 出土陶罐

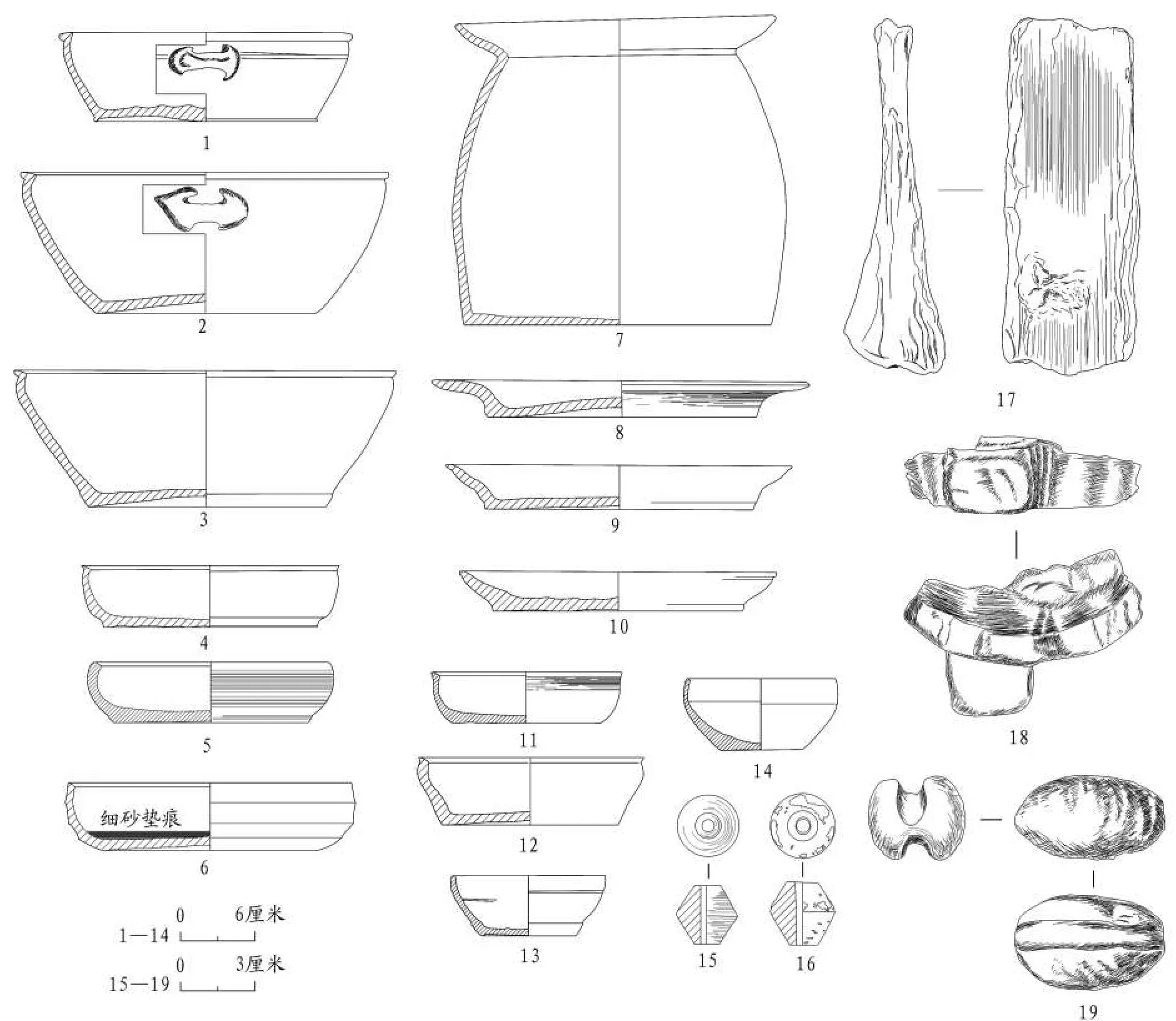

盆 共16件。泥质灰陶,斜方唇,平底或平底内凹,腹及底鼓泡者较多,外底粗糙。根据腹部形态可分为两型。

A型 7件。深腹,腹斜直。多为敞口。G2︰1,微敛口。肩部饰两个对称泥条耳及不规整凹弦纹,内底泥条制作痕迹明显。口径23.2、底径18、高7.1厘米(图九︰1)。H11︰5,肩部饰对称2个泥条耳。口径29.6、底径17.8、通高11.4厘米(图九︰2;封三︰4)。H11︰9,口径30.4、底径19.5、通高11厘米(图九︰3)。

4.陶盆(H11︰5)

B型 9件。浅腹,腹斜弧。多为敛口,外腹多有旋削痕。H17︰3,口径20.8、底径17.2、通高5厘米(图九︰4)。H17︰4,内折底处有一圈细砂垫痕。口径22.8、底径17.7、通高5.3厘米(图九︰6)。H17︰11,口径19、底径14、6、通高5厘米(图九︰5)。

釜 1件。H5︰1,夹砂灰陶,羴合小颗粒石英、砂砾等,器物略变形。盘口,方圆唇,束颈,腹中下部鼓,下腹斜收,平底。口径26、底径24.6、通高23.7~24.1厘米(图九︰7)。

盘/器盖 6件。泥质灰陶,火候烧制高,器物多变形,敞口外撇,尖圆唇,浅盘,腹部微折,大平底微内凹,外底多烧制粗糙。H3︰2,口径28.2、底径21.4、高3.5厘米(图九︰8)。H3︰3,浅盘,弧腹,大平底。口径25.6、底径20、高3.1厘米(图九︰9)。TN7W2②︰7,尖唇,敞口。内底可见若干轮旋痕。口径30.6、底径21.4、通高3厘米(图九︰10)。

钵 23件。泥质灰陶多,烧制较粗糙。口部微敛,平底。根据唇部特征可以分为两型。

A型 10件。圆唇。H11︰3,泥质橙黄陶。弧腹,近底处微折。上腹部饰凹弦纹一道,外底部有烟熏痕迹。口径12.5、底径7.6、通高4.8厘米(图九︰13)。H11︰11,泥质灰白陶,有夹炭。上腹部鼓,下腹斜收。口径12、最大腹径14.5、底径6.6、通高5.7厘米(图九︰14)。

B型 13件。斜方唇。TN6W4②︰1,泥质灰陶,斜折沿,微束颈,弧腹。颈下有数道轮旋痕。口径15.4、底径12.2、通高4.1厘米(图九︰11)。H3︰4,泥质灰陶,局部器表呈橙红色。上腹微鼓,下腹斜收,平底内凹。口径18、底径14.2、高5.4厘米(图九︰12)。

网坠 1件。TN5E1②︰2,泥质灰陶。截面呈纺锤形,上下各有一道凹槽。长6、宽3.9厘米,槽宽1.2厘米(图九︰19)。

纺轮 5件。泥质灰陶,截面呈算珠形,折腹。TN7W4②︰3,器身外有若干轮旋痕。腹径2.4、内径0.5、通高2.4厘米(图九︰15)。

图九// 出土器物

2.瓷器

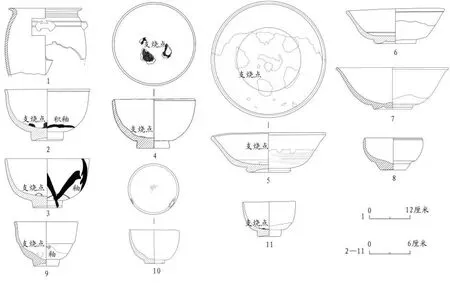

瓷器数量相对较少,共52件,种类不甚丰富,有碗、碟、豆、杯、罐、纺轮等。瓷胎多为灰白色,施青釉或青黄釉,胎釉结合不好,脱釉严重。

碗 36件。内施满釉,外施釉至中、下腹。根据腹部及足的形态可分为两型。

A型 25件。腹部较深,饼足稍窄而厚。内满釉,外施釉至下腹,青黄釉,着釉较好,局部有积釉、流釉现象,内底或外底可见支烧点,饼足多内凹。H17︰2,口微敞,圆唇。唇下饰凹弦纹一道,内底有三处不规整泥块作为支烧点。口径12.6、底径4.4、通高7.6厘米(图一〇︰2)。H17︰9,釉下饰褐色彩绘。尖圆唇。内底有3个支烧痕。口径12.4、底径4.3、通高7.2厘米,饼足高1.4厘米(图一〇︰3)。H15︰1,敞口,尖唇,饼足平底。碗内残存三个支烧点。口径12.3、底径4.8、通高7.3厘米,支烧点最厚处0.2厘米(图一〇︰4)。

B型 11件。大敞口,腹部稍浅,饼足较宽而略薄,内底或外底常见五个支烧点,饼足多内凹。多青黄釉,着釉较好,内满釉,外半釉,有流釉、积釉现象。如H2︰1,器物略变形。圆唇,饼足旋切,内折腹,内底微隆起。口径16.4、底径5.6、通高6.1厘米(图一〇︰7)。TN7W2②︰3,器物略变形。圆唇,斜腹,下腹急弧收,饼足内凹。内底五个支烧点。口径17.1、底径6.7、通高5.8厘米(图一〇︰5;封三︰5)。TN7W2②︰6,器物轻微变形。圆唇,斜腹,圈足。内腹近底处带一圈弦纹,内底有一个支烧点。口径14.5、底径6.3、通高5.2厘米(图一〇︰6)。

5.瓷碗(TN7W2②︰3)

杯 4件。泥质灰胎,青釉,饼足。腹部由浅变深,分为两式。

Ⅰ式 腹部稍浅。H11︰8,器物内外釉脱尽。口微敛,尖唇,上腹微鼓,平底微凹,外底有线切割痕。外唇下饰凹弦纹一道。口径8.6、底径3.6、通高4.7厘米(图一〇︰8)。

Ⅱ式 腹部较深。如H17︰5,方圆唇,口沿下微束,下腹折,内底有3个支烧痕,局部无釉。口径9.4、底径3.6、高6.5厘米(图一〇︰9)。H20︰2,直口,圆唇,口沿处有两处烧结粘连,碗内底有支烧痕迹。口径7.4、底径3、通高5.1厘米(图一〇︰10)。H20︰3,敞口,尖圆唇,弧腹,内底有一处支烧点。口径6.8、底径3.2、通高5厘米(图一〇︰11)。

图一〇// 出土瓷器(一)

罐 1件。H3︰9,残,仅存口沿与上腹部。泥质灰胎,施黄褐色釉,着釉差。侈口,卷沿,尖圆唇,宽沿,颈微束,深腹,腹部略鼓。肩部饰4个泥条耳,耳间、颈部各饰两组凹弦纹。口径21.2、最大腹径24、残高19.6厘米(图一〇︰1)。

碟 14件。多为泥质灰白胎,施青黄釉,着釉差。根据腹部形态可分为两型。

A型 4件。浅腹。泥质灰白胎,施青黄釉,基本已剥落。H17︰12,直口,尖圆唇,平底微内凹,内底有3个支烧痕。口径14.4、底径5.3、通高3.1厘米(图一一︰1)。H17︰13,敞口,尖圆唇,平底。口径13.6、底径6.5、通高2.6厘米(图一一︰2)。H21︰2,底无釉。敞口,尖圆唇,弧腹,平底微凹。底部有凹弦纹一道。口径14、底径5.2、通高2.8厘米(图一一︰3)。

B型 10件。腹稍深。根据口沿形态及施釉状态可分为两式。

Ⅰ式 直口,釉施及下腹。釉色多偏黄。H17︰1,尖圆唇,浅腹,平底较厚不甚规整。腹部有数道轮旋痕,底部有多处旋削痕。口径12.8、底径4.4、通高4.4厘米(图一一︰4)。H17︰7,着釉较好,局部有流釉现象。圆唇,弧腹,平底,底部饰凹弦纹一道,下腹近底处饰2道间断弦纹,内底有3个支烧痕。口径12.4、底径4.3、通高4.5厘米(图一一︰5)。H15︰2,局部有流釉堆积现象。敞口,尖圆唇,折腹,平底,内底有3个支烧痕。口径13.1、底径3.4、通高4.9厘米(图一一︰6)。

Ⅱ式 敞口,施半釉。如H2︰2,器物略变形。圆唇,浅盘,平底微凹,内折腹。口径14.8、底径5.4、通高3.6~3.8厘米(图一一︰7)。H2︰4,圆唇,唇下微束,平底微内凹,内底有5个支烧点。口径14.8、底径4.8、通高3.7厘米(图一一︰8)。TN7W2②︰2,器物变形,釉较凝重,施釉不均匀,有流釉现象。圆唇,弧腹,下腹微折,圜底。口径13.2、通高4厘米(图一一︰9)。

豆 3件。泥质灰白胎,豆盘内外施青黄釉,着釉差,豆柄微束。喇叭状圈足。根据喇叭形柄由高变矮,分为两式。

Ⅰ式 高柄。H18︰1,器物轻微变形。敞口,尖圆唇,唇下微束,浅盘,折腹,斜弧下收。口径13.4、底径9.2、通高10.9厘米(图一一︰10)。

Ⅱ式 柄较短。H17︰14,器物略变形。敞口,尖唇,浅盘,盘腹微束。豆盘及柄足上可见轮旋痕迹。盘口径12.8、深3、柄底径6.6、高4.3、通高7.3厘米(图一一︰11;封三︰6)。TN5E1②︰4,器物略变形。尖圆唇,唇下微束,浅盘,盘内有3个支烧痕。口径 11.5、底径 6.3、通高 7~7.4厘米(图一一︰12)。

图一一// 出土瓷器(二)

6.瓷豆(H17︰14)

纺轮 H29︰3,灰白胎。器身施青黄釉,剥落严重。截面呈算珠形,折腹。腹径2.6、内径0.7、通高2.6厘米(图九︰16)。

3.石器

仅2件,砺石与不明残石器各一。

砺石 TN8W2②︰1,石质近滑石,平面近长方形,一端较厚,双面呈弧形,使用痕迹明显,侧面残损较多。长14.5、宽 5、厚 1.5~4厘米(图九︰17)。

不明残石器 H27︰1,灰色,滑石质,残,残存一侧有方形把手,用途不明。长9.6、宽3.8、高3.2厘米,柄宽3.2、高2.6厘米(图九︰18)。

四、结语

1.年代分析

马飘岭遗址中具有类型学分析意义的器物主要为瓷碗、瓷碟、瓷豆、陶罐、陶盆等,通过遗迹中出土物的共存关系,以及与两广、江西、湖北等地的遗址与墓葬中出土器物的比对与综合分析,可将其分为两期三段。

第一期可分为两段。

第一期早段年代为南朝晚期偏晚,典型单位有H11、G2,以Ⅰ式瓷杯、Ⅰ式豆、Ba型Ⅰ式陶罐、A型陶盆为代表。

H11中Ⅰ式瓷杯与Ba型Ⅰ式陶罐、A型陶盆、A型陶钵共存,G2中A型陶盆与C型罐共存。Ⅰ式瓷杯中,H11︰8与广东乳源泽桥山南朝晚期Ⅳ式瓷碗ⅡM6︰2[1]器型接近,为浅腹、饼足略高,但前者饼足更为窄、厚,可能年代略晚。Ⅰ式豆H18︰1与江西丰城前山窑址第二期Ba型Ⅱ式高足盘T8④︰117[2]相似,而前者腹更深、柄更粗,年代应稍晚,可能为南朝晚期。该组年代应为南朝晚期偏晚。

第一期晚段年代为隋至唐初期,典型单位有H3、H17、H20等,以A型瓷碗、Ⅱ式瓷杯、A型与B型Ⅰ式瓷碟、Ⅱ式瓷豆,Aa型、Ab型、Ba型Ⅱ式与Bb型陶罐、B型陶盆为代表。

H20中Ⅱ式瓷杯与Ab型陶罐共存,H3中瓷罐与Aa型、Ba型Ⅱ式、Bb型陶罐以及B型陶钵共存,H17中A型瓷碗、A型与B型Ⅰ式瓷碟、Ⅱ式瓷豆与B型陶盆共存。A型瓷碗与广东乳源、和平以及广西钦州、灌阳等地墓葬中出土的同类器接近,如H15︰1与灌阳画眉井隋墓(大业七年,611年)出土的Ⅰ式碗M3︰01[3]、乳源泽桥山隋代Ⅵ式碗ⅡM11︰013[4]接近,均为斜方唇、饼足外撇。Ⅱ式瓷杯H20︰2与广西钦州宁氏墓葬瓷杯M1︰1[5]接近,H20︰3与广州执信中学隋至初唐墓M26︰1瓷杯[6]器型相近。A型瓷碟H17︰12、13分别与乳源泽桥山墓葬中南朝晚期B型碟ⅠM58︰4、5器型相似,前者器底更厚,可能晚至隋代。B型Ⅰ式瓷碟与乳源泽桥山墓葬的Ⅱ式钵形碗形似,如H17︰1与泽桥山第六期ⅠM10︰3类似。Ⅱ式豆与湖北武昌马头山隋墓[7]、江西各地的隋墓[8]及丰城前山窑址第三期Ba型Ⅳ、Ⅴ式高足盘[9]相似,考虑到地域差异与文化传播的滞后性,推测前者年代为隋代或稍晚[10]。瓷罐H3︰9与广东英德浛洸隋至初唐墓M14︰1[11]接近。

陶罐在粤西、桂南同类遗址中大量出土,而墓葬中出土较少,Ba型Ⅱ式陶罐H3︰7与钦州宁氏墓葬Ⅱ式陶四系罐 M4︰11[12]接近,Bb 型陶罐H3︰6与宁氏墓葬Ⅴ式陶四系罐M5︰11[13]接近,宁氏墓葬中M4、M5为夫妻合葬的双室墓,年代应相去不远。B型陶盆H17︰11与钦州宁氏墓葬M6︰17陶钵[14]相似。本组年代应为隋至唐初期。

第二期年代为唐中期,典型单位有H2,以B型瓷碗、B型Ⅱ式瓷碟为代表。

B型瓷碗与广东电白、广州、乳源等唐代墓葬出土同类器相似,如H2︰1与电白许夫人墓(龙朔元年)中出土瓷碗[15]接近,TN7W2②︰3与广州太和岗唐中期M4︰11瓷碗[16]接近。B型Ⅱ式瓷碟H2︰2与乳源泽桥山墓葬中盛中唐ⅠM19︰1[17]接近,TN7W2②︰2与连州铁鬼坪唐墓M11︰8[18]类似。另外,上述两种器物也与新会官冲窑中唐Ⅰ、Ⅱ式瓷碗、Ⅲ型瓷盘[19]器型相似,但施釉工艺不及后者。该组年代应为唐中期。

2.遗址性质与相关认识

粤西地区六朝隋唐时期的文化遗存具有自身特色,以饰水波纹的陶器群及大量袋状灰坑为主要特征,分部范围较广,遗址数量众多。有学者称之为“俚人文化”[20],在两广境内皆有发现。广东省内发现的该类遗存北可至郁南、封开,东可至新兴、恩平,南至徐闻,西至遂溪,遗址分布最为密集、遗物数量与种类最为丰富者则集中于茂名地区。在广西钦州、梧州[21]亦有同类型遗存发现,海南省陵水军屯坡、崖县番岭坡等地也发现有瓮棺葬[22]。但目前见诸刊物的考古报告却较少,缺乏较为详细的器物类型学研究,尚未建立可靠的编年序列。

从遗迹、遗物所呈现的文化面貌来看,马飘岭遗址应属上述“俚人文化”遗存。

马飘岭遗址的遗迹数量较多,但种类单一,仅见灰沟与灰坑。袋状坑占灰坑比重近71%,是最为主要的遗迹,但其形制则不如高州亚公山遗址中袋状坑规整,可能与所处地域的土质有关。此种袋状坑的功能,学界认识并不统一。有学者认为其为储藏坑,但也存在过于潮湿、雨水渗漏、难以保存有机质的问题。遗址中H11、H12、H16填土中均含有蚬壳,且H11从上至下在填土中均有,H12在坑口以下约0.6米有较多分布,H16则少量分布于坑口,其他袋状坑中则未发现。这显然是有意识的填埋行为,可能是在其废弃使用后,作为垃圾坑被填埋,且这三处袋状坑结构均较为完好,或许废弃前作为储藏以外的其他功能,推测与祭祀有关。另外,H3内东南部出现三个陶罐整齐排列,一个陶罐口向北横置于三者之上的现象,这种有意识的排列行为或许有特殊的含义。

马飘岭遗址的出土器物表现出了与高州、信宜等地同类遗存既一致又有较大区别的特点。陶器烧制火候高,器身不少有鼓泡,器内外底多粗糙,种类以卷沿或盘口四系罐、盆、器盖、钵为主,尤其是四系罐上腹部饰多重水波纹,这些都与高州亚公山、信宜白坟岭等遗址出土陶器特征相近。但本遗址陶器中缺乏内耳器、提梁壶等,陶甑形器数量少,仅见残片,又表现出了较大的自身特色。

此外,遗址出土青釉瓷器数量较多、类型丰富的瓷器,且与陶器有共存单位,这在本地区同类遗存中较为少见,尤其瓷豆为其他同类遗址所罕见。Ⅰ、Ⅱ式瓷豆与丰城洪州窑、武昌及江西等地隋墓中瓷高足盘类似,B型瓷碗与广州唐墓、新会唐窑中瓷碗相似,B型Ⅱ式瓷碟亦与新会唐窑瓷盘相似,似乎暗示了近海的该类遗存与广州乃至内陆的水上交通关联。但本遗址的瓷器的来源尚无法明确,需更为深入的研究。

本次考古发掘所获文物资料显示,马飘岭遗址为南朝晚期至唐代中期的小型聚落遗址,文化面貌上与“俚人文化”遗存基本一致。其中南朝晚期至唐初期应为该遗址较为繁盛的时期,遗迹数量与出土器物种类、数量均较多,至唐中期则有衰落之势。本遗址的发掘为粤西该类考古学遗存的研究增添了新的材料,尤其为岭南六朝隋唐时期俚人文化遗存的类型学与年代学研究提供了重要的参考。

(附记:本次发掘项目负责人为卜工,执行领队刘锁强;发掘者有刘锁强、刘亭利、吴荣涛、徐安民、邹俭平、齐雪芳、樊庆平、叶巍、丁日平等;线图由朱柯、齐雪芳、朱雅卉绘制;照片由刘锁强、朱柯拍摄。)