文化的艺术呈现与作家的百年孤独

——评黄青松长篇小说《毕兹卡族谱》

谭必友,胡 云

(1.东北大学秦皇岛分校 民族学研究院,河北 秦皇岛 066004;2.旁遮普大学 历史与巴基斯坦研究中心,巴基斯坦 拉合尔 54590;3.湖南师范大学 古籍整理与保护研究理中心,湖南 长沙 410081)

我与黄青松先生交往已久,但我很少看他写的书。几次朋友聚会中,他发表的一些言论,我也听得似懂非懂。2017 年3 月,他的长篇小说《毕兹卡族谱》出版后,我去吉首时顺路拜访过他一次。就像例行公事,他随手送给我一本样书做纪念,连名字都没有签写一个。拿到书后,我随手翻了一翻,大致看了一眼目录,就不再读下去了。我们两个人也几乎没有讨论过他这部新作品。回家后,书就一直放在书桌上等空闲的机会。近来新冠疫情重新抬头,打乱了我的田野计划,我困坐在长沙家中没事可干,就把黄先生的小说随手拿来阅读,权当着做一次第二现场的田野调查。因为黄先生在《毕兹卡族谱》的“楔子”中宣布:“个性都是寓于共性之中的,这样我觉得故乡的种种又具有某种隐喻性和超常识性,就想把他们记下来,为社会的、经济的、宗教的、文化的、民俗的、猎奇的、消遣的等等各种家们,提供一些参考,各取所需。”[1]10他这个小说家有如此勇气,竟然跨界给各种“家们”提供参考,我虽不是“家们”,但不给点回应,也就对不起青松先生的一番创作苦心了。这就是我评论《毕兹卡族谱》的最初用意。这部小说的确给我带来很多的思考,但也许我对它的阅读会是某种意义上的误读。

一 《毕兹卡族谱》精心编织的花桥故事

《毕兹卡族谱》以一个土家族村寨花桥村为基本场域,展开故事讲述。作品通过对花桥这个土家族村寨 “前时代”“远时代”“近时代”及“后时代”等四个时代不同的文化现象的描述,将其文化的整体面貌呈现出来。小说没有主角,也没有稳定的情节,故事的铺排与发展也不是随着情节的需要而创作出来的。故事是按照花桥四个不同时代所呈现的文化形态的需要去设计的。

前时代主要讲述记忆中的远古时代,包括齐天大水、阿蒙山、大地开花、通神的人、八部大王和土司王、来了一群白卡、山鬼等几个小故事。这些故事主要是交代毕兹卡族记忆中的几个历史阶段,它们分别是齐天大水时代的自然灾难、阿蒙山的自然环境、民国时期的一场兵灾记忆、小说主人翁与花桥通神的人梯玛的交往、花桥人记忆中的土司王、花桥人记忆中的苗族、花桥人记忆中的渔猎时代。

远时代的故事复杂了一点,但其实也就三个故事。一个是关于王大人的故事,他是清代随湘军平定太平天国而得以升官发财的人;第二个是国军喻旅长的故事;第三个是花桥村解放的故事。

近时代的故事最为复杂,主要是按照传统民俗的分类来编排故事。近时代分为18 节,讲述的内容则主要有“寄拜”、神树、食品枞菌、童年、日鬼的人、衣物、婚姻中的多个仪式与禁忌、传统娱乐与艺术、家庭中的民俗等。

后时代的故事是讲述花桥人如何应对现代政治与经济变迁的故事,包括食堂化、文化大革命、学大寨、现代交通、计划生育、打工潮、经商潮等等,其表现的是外部大时代的政治、经济运动在花桥村产生的时代回响。

可以看得出,表面上,小说的结构很随意,一个个小故事并非有一定关联地被编在一起。其实,这些小故事出现的次序都是经过作者长期思索后安排的,正如作者自己在“后记”中所反思的那样:“选择这样的叙述方式,我清楚地知道这是一个投机取巧的做法。因为白天忙于工作,写作时间都挤在晚上,这样一节节地写下来,可以不考虑长篇所必需的情节、结构以及人物的主次。回过头来观审,何尝又不是自己潜意识对这些东西的否定。”[1]327前时代是民俗中残留的历史,远时代是上一辈人口中的历史,近时代与后时代是父母口中的历史与自身经历的历史的融合。这些故事,哪些放进前时代、远时代,哪些放进近时代、后时代,作者有着非常认真的考量。普通读者初读时,估计很难明白这些编排的理由所在。

二 当代学者对《毕兹卡族谱》的评价

《毕兹卡族谱》最先是在《花城》杂志2014年第6 期上刊出。《花城》杂志刊出之后,《毕兹卡族谱》就得到了学术界的好评,有多位研究者撰文对其进行评论。唐伟在《“于无声处听惊雷”—2014 年湖南小说综述》一文中[2],给予《毕兹卡族谱》高度评价;他后来在《湖南工业大学学报(社会科学版)》的《毕兹卡族谱》评论专辑的“主持人语”中,将学界对《毕兹卡族谱》的评价概括为两个核心观点,称《毕兹卡族谱》是“土家族的马桥词典”和“湘西边城的百年孤独”[3]。《湖南工业大学学报(社会科学版)》在其“湖南作家作品研究”专栏里组织过一期对《毕兹卡族谱》的专题研究,发表了三位年轻学者的评论文章。唐伟的评论似乎给《毕兹卡族谱》定了调,后面的评论者多半跟着这个基调去展开自己的研究。

唐小林撰写的《书写一种“个别文化”——评黄青松长篇新作<毕兹卡族谱>》认为,《毕兹卡族谱》书写的是一种特殊的“个别文化”。小说不仅呈现出毕兹卡族的历史与文化,还将故事讲述与作者阐释同时在文本中展开,以一种综合的形式试探文学写作的限度。《毕兹卡族谱》在处理少数民族生存经验的“常”与“变”主题时,既显示出黄青松的文化自觉,也清晰地标识出这一题材的写作症候。“常”与“变”是沈从文创作湘西题材小说时使用的一对范畴。唐小林认为,《毕兹卡族谱》接续的是沈从文在20 世纪40 年代写作《长河》的传统,讲述的仍然是一个关于地方文化空间中“常”与“变”的故事。当然,黄青松也有自己不同的追求,“他在新时代语境中处理‘常’与‘变’这样的主题时,他首先要回应和处理的是如何使这样一种‘个别文化’能够以一种为人理解的方式小心地、完整地呈现出来。”[4]1-6

邵部撰写的《都市围城中的望乡写作——评黄青松长篇新作<毕兹卡族谱>》则认为:“《毕兹卡族谱》立足于少数族裔的文化和知识,于地方性的经验中发现了与主流叙述不同的文学风景。以自鸣钟进入花桥所造成的时间秩序的改写为标志,跳跃性的‘文化生成的片段’获得了一种逻辑性重组的可能。作者在花桥中寄寓了某种乌托邦式的想象,但需要警醒的是,恰恰是城市经验照亮了作者的花桥记忆。作者基于‘原乡情结’的写作,一方面为读者提供了异质性的阅读经验,另一方面则因为对故乡的认同,而对未来缺少建设性的思考。”[5]7-11

张弛撰写的《<毕兹卡族谱>:语言的乡愁》认为,《毕兹卡族谱》延续了20 世纪湖湘文学谱系中从沈从文到韩少功作品中关于现代性文明与乡土世界关系的思考,以作为花桥世界存在意义符号的世俗/神性话言为镜,反思一元化、本质化的现代性文明。作者不仅以宏阔的历史视野,呈现出毕兹卡族人的“名堂经”语以及其背后蕴含的生存方式,如生存哲学,同时更结合当下中国社会的语境和困局,进一步审视了近代以来国人所面临的“走出乡土”的时代命题[6]。

从已发表的评论文章来看,其无一例外地都把黄青松的《毕兹卡族谱》的创作与沈从文、韩少功联系起来,把《毕兹卡族谱》视为沈从文与韩少功创作的延续。这种评价确实是很高的,无论其中还包含多少误读,因为单凭评论者把其视为沈从文、韩少功创作的延续这一点,就已给《毕兹卡族谱》非常大的肯定了。值得注意的是,《花城》杂志原主编田瑛先生坚持认为,评论界对于《毕兹卡族谱》的关注还是缺乏相应的深度。

三 《毕兹卡族谱》的艺术探索

(一)抛弃被格式化的写作技巧

文化自信是这个时代一个政治意味十分强烈的词语,我们在文学活动中不得不时常注意这个词语出现的场合与背景。当我们把这个词语用在黄青松的《毕兹卡族谱》创作研究时,发现了他真有属于自己的文化自信。作为作家,如何创作?怎样铺排故事?怎样将带情绪的文字宣泄与留给读者的想象空间融合起来?对他来说都是家常便饭,也是他作为一个作家的基本功。但是,黄青松决意要与时下流行的创作技巧较劲:“……何尝又不是自己潜意识对这些东西的否定。过低地估计读者的阅读能力,过高地判定自己驾驭结构和讲故事的水平,而很少留给读者以丰富想象的空间是我们一贯操持的叙述方式,我们收获成功的同时也收割失败。”[1]327他不愿意让自己的创作成为“注水写作”,他要将他的前辈沈从文的创作路数传承下去;所以,在写作技巧上,他毫无畏惧地采取了不夸张的慢慢叙述的路数,一如沈从文那样。且看看他在小说“第零卷 无题”与“第二卷 前时代”的叙事就明白了。这里没有悬念,没有紧张情绪,平淡到像编字典。是的,也许很多读者读不完这两卷,就会放下小说。沈老在他的《边城》《长河》等小说中,也一再使用这种方法。沈老的作品一如他自己说的,作品水平高低要看80 年后怎样。沈老经受住了时间的淘洗,他这种不为读者一时兴味写作的态度,令人肃然起敬。《毕兹卡族谱》对自己的创作也是这样自信。黄青松知道这样写作,会少了很多现实中的读者,但是他要的是一种有精神追求的读者,他相信自己的作品将在时间的流逝中获得那些有精神追求的读者的关注。他认为作家“就是要以虚构的真实来彻底地表达人的精神,全面完整体现时代和民族灵魂。”[1]327这样就不是迎合读者了。所以,当读者进入到他的故事深处之后,就与花桥人浑然在一起了,阅读过程中充满了悬念。我们有理由相信,《毕兹卡族谱》,完全可以穿越时间隧道,最终拥有属于它自己的读者群体。

(二)运用审视与魔幻相结合的方式进行文化展示

黄青松说,“这样的一部书,如果按照传统的全景式写法,肯定能成为上百万字的大部头”[1]328,但作品最后却只是一部20 余万字的小说。他说,这部作品使用了“高度内敛和超时空跨度”的写作方法。笔者认为,黄青松的这个概括其实还不太准确。准确地来说,他是使用了学者们采写民间故事的直白叙事与魔幻写作相结合的方法。《毕兹卡族谱》中的很多故事,表面看来是作者非常理性地收集与写作民间故事,其文字与情节很简单,有时候几乎是小说主人翁自己在陈述一个事件。其实这正是这种叙事的魔幻性所在。作者平铺直述的同时,又以当事人的身份描述事件过程,这样就造成了一种魔幻性的效果。这种魔幻性写作,需要对读者进行阅读培养后,他们才能与小说融为一体,才能读懂故事的奥妙所在。这种魔幻性是真实的,也是创作的,是创作的真实。只有深入到其文化背后才能理解这种创作的奥秘。在读者未经培训之前,常常会误读作品。当然,从创作的角度来说,产生这种种误读也正是作者乐于看到的一种阅读效果。

我们来看看这种魔幻性场景。有学者面对小说中对神树的描写时,是这样评论的:“同沈从文一样,黄青松也写到了少数族裔的神秘事物,‘神树’一节写寨子中央有一棵神树,树上是喜鹊叫还是老鸦叫被花桥人视为吉凶的征兆。……作者自然有其喻指在内。不过,小说中的这些灵异事件过于单薄,缺乏情节的支撑,更像是为了验证神树之神而存在的材料。这样的表述在情感上并不是‘现代’的,甚至给人一种陈旧的阅读感受:作者似乎并没有走出明清小说的伦理视野。……这些事件从作品的处理来看,更多地只是一种神的塑造,并没有激发出神性的思想。其结果就是,作者对故乡的感情因缺少了思考而流于文化自恋。纵观当下文坛中的乡土写作,这也是一个应该引起我们重视的普遍性现象。”[5]7-11由于缺乏必要的文化经验与现代田野经验,读者阅读作品时确实容易出现误读的情况。其实,花桥村中这种神树的产生,不仅仅是花桥的经验,也是东方传统乡土社会中“神产生的特点”。神不需要很多证据,神是人们从自身的经验中塑造出来的。花桥人对神树的崇拜,只需要几个简单的经验即可。这不是作者要证明的“神”,而是作者对花桥文化的一种深入观察的结果;所以,他采用了魔幻写作,产生了一种他想要的阅读效果。

又如,他写的花桥人吃牛肉生病的故事,也引发了学者的质疑:“同样的情况还出现在‘吃食堂’一节。村民杀了颇有灵性的耕牛翻山虎充饥,但在大快朵颐之后,全村人得了痢疾,县里专家成立会诊小组也不能保住全村人的性命。危在旦夕的时刻,梯玛(通神的人)向天唱了一段,做了一场法事,熬了一锅草药,这才救了全村人的性命。……这些事件从作品的处理来看,更多地只是一种神的塑造,并没有激发出神性的思想。其结果就是,作者对故乡的感情因缺少了思考而流于文化自恋。纵观当下文坛中的乡土写作,这也是一个应该引起我们重视的普遍性现象。”[5]7-11论者的这种质疑缘于作品的魔幻写作。其实,作者在这里不是“对故乡的感情因缺少了思考而流于文化自恋”,恰恰是思考太深无可排遣才能创造这个故事;作者在这里要表达的也不是对梯玛的崇拜,而是要用魔幻手法揭示那个时代政治运动给花桥人带来的伤害。当地人因为长期缺乏食物,肠胃功能受到了严重影响,所以在暴吃一顿牛肉后,部分人会立马出现强烈的消化不良反应。这种情况,中医上称为“上火”,其典型症状就是拉肚子。用西医的方法进行检查,竟然很难对症下药。古代北方游牧民族就曾经长期受到这个疾病困扰。可以说,花桥人在食堂运动中经历的伤害,被作者通过这个魔幻的故事表现得淋漓尽致。很多作家写过公社大食堂带给人的伤害,比如写吃草皮、吃树根拉不出屎等等,《毕兹卡族谱》则通过村民吃牛肉拉肚子的故事,将这种苦难更加戏剧化地展示出来了。这种魔幻写作容易被误读,但是作者自信,在时间隧道里,这些误读都将逐步被解构。

(三)探索“族谱体”小说创作路数

小说都是围绕一定的角色展开故事的,即便是《百年孤独》这样的魔幻现实主义小说,也是围绕着布恩迪亚家族在马孔多小镇的百年历史展开。可是《毕兹卡族谱》的主角是谁?这部小说没有具体的人物主角,而是用“时代”铺开故事,所有的故事被安排进“前时代”“远时代”“近时代”与“后时代”等四个时代中,小说中的各个人物也被零零碎碎地分解到四个时代中。有评论者由此联想到韩少功的《马桥词典》,并由此将《毕兹卡族谱》定义为土家族的《马桥词典》。从写作风格上来说,《毕兹卡族谱》与《马桥词典》很相近,都类似于用词条做小说题目,依次向下编写故事。给《毕兹卡族谱》这样的定义,似乎也说得过去,但毕竟黄青松写的是“族谱”,而韩少功写的是“词典”,这用词本身就决定了两个人创作上的不同追求。

韩少功的《马桥词典》目的是想寻根,试图通过一个个词条的梳理重建那个“楚文化”世界。韩少功自己说:“文学有‘根’,文学之‘根’应深植于民族传说文化的土壤里,根不深,则叶难茂。”[7]77他将地域文化视为一个完整的整体,认为其可以在历史中得到相应的呈现。这是20 世纪八九十年代文化研究中的一种理论与方法。比如楚文化,就被假定为有一系列独特特征,其不同于中原文化。韩少功是这个潮流的推动者,他用词典体形式的小说,将马桥村的社会语言体系展示出来了。黄青松要写的是花桥人的族谱。族谱是中国文化中最重要的一个文化事项,深受底层民众的追捧。那么,应该如何去创作这个“族谱”?这是黄青松有意要探索的一个创作课题。他的写作是完全自觉的,但也是探索性的。因此,无论成功还是失败,其写作都是有价值的。整体上来说,他探索了一种“族谱体”小说的写法。

那么,什么叫“族谱体”呢?“族谱体”不是“族谱”,“族谱体”是黄青松创作的小说体裁。很多评论者包括韩少功本人都注意到《马桥词典》可以回溯到古代的笔记小说。笔记小说围绕着作者的思路铺排故事;因此,小说发生的场域虽然可以是一个固定的地区,但这个地区必然是虚拟的,而且其中的文化也必然是难以统一的。韩少功说:“在这本词典里,词目前加有△记号的,表示这个词的流传范围不限于马桥。相反,在词目后面加有▲记号的,表示该词流传范围限于马桥,甚至只为马桥个别人使用。”[8]1为了将作者建构的文化“整体”呈现出来,作者不得不虚拟一个场域,将这些被认定的统一体安放进去;但这样的小说,一看就是真实的“虚拟”,而非虚拟的“真实”。总之,前期的寻根文学的通病就是这个问题。黄青松意识到了前辈们的问题所在,因此他有意去探索“族谱体”的写作。他试图不仅仅在故事中尽量展示 “非物质文化遗产”应有的内容,而且希望连故事本身的载体也必须是非遗的,即“族谱”。这是一个彻底的非遗创作探索。

古代族谱就是按照世代排列人物次序。在族谱中,每个人物所占位置及其介绍文字分量虽然会因自己的历史作为而有所区分,但总体上来说,每个人所占的分量都是十分简约的,现实中的历史大约也就是这样演进的。如何从这个传统的“族谱”模式中创作出小说,十分费劲,但黄青松愿意在这个地方深入探索;所以,他的花桥村涉及到好几个姓氏的很多人物,但每个人物都不会占据过多篇幅,每个人都以自己的某个角色在这个村庄整体中占据一个小小的位置。历史是由众人一起构成的,文化也是这样,只看见“主角”的历史是有局限性。古代的“族谱”成为印刷发行最为广泛的书,超过了所有其他任何类书籍,道理就在这里。因为每个最为普通、最为卑微的人,只要你符合入谱条件,你都可以在书中看到自己确切的位置,这就是底层社会的真实历史观。所以,不要小看族谱,这是一项真实的非遗。黄青松有意要用这样的非物质文化遗产来重现自己所身处其中的“文化”模样。

我们在新提出的田野中国学理论中,特别强调:传统文化有着自身强大的能量,但传统文化内涵的能量需要通过学术创新,才能在新的形式中将其中所蕴含的强大能量释放出来[9]220。族谱体小说也是这样。族谱出版规模与发行规模虽然巨大,但却是最为枯燥的书籍之一,其格式单一,信息量单一,可阅读性非常差。如果能够运用现代艺术进行创新,形成新的文化形式,它就可以获得新的生命并释放巨大的文化能量。黄青松选择用艺术的形式重建“族谱”的生命,形成“族谱体”,这就成为他自觉的艺术使命。因此,我们看到了中国第一部族谱体小说。

当然,《毕兹卡族谱》的艺术成就远不止以上几点,我们只是列举以上三点略示其成就。

四 花桥式的百年孤独

黄青松自觉的创作取向注定了他的孤独。由于众多评论者都提到了《毕兹卡族谱》与《边城》《马桥词典》《百年孤独》的关联,我们不得不对此加以回应。

黄青松是否在继续湖南前辈作家韩少功《马桥词典》的创作路数?从最初的创作动机来说,我想肯定有这个动机在里面;但是,两部作品从下笔之初,就决定了其巨大差距。笔者在上文中指出,韩少功的创作是真实的“虚拟”,黄青松创作是虚拟的“真实”,两者之间的差距是方向性的差距。

韩少功的“马桥”,是作者下乡当知青的地方,他对马桥文化的描写,是以一个观察者的身份进行的,因此,他十分理性。韩少功看到的文化有两大特点:一是“楚文化”的遗存,一是“乡下人”的贫困。这也符合他的“寻根文学”的基本内涵。“寻根”就是寻找这种文化的“源头”及其“流播”;“寻根”就是要审视。所以,韩少功与马桥之间是一种非常冷静的审视关系,马桥文化的种种,都让作者感到有些惊奇与意外;这是城里人看乡下人的感觉。尽管作者韩少功没有对这种“乡下人”文化有歧视,但他本人是冷静的,所以,韩少功的《马桥词典》很能得到当代评论者的认同。因为,评论者(能够评论、评论文字能够公开)都是城里人。大家都需要寻根,最后寻到马桥这个村子,看到了城里文化的前身。这样,他们的阅读体验也就有着巨大的认同基础。

与韩少功不一样,黄青松的花桥是他自己的故乡,因此,他与花桥的文化具有一体性;他对这个文化抱着一种“爱”。他不是“寻”根寻到花桥,他是“爱”着花桥的。“爱”与“寻”的差异,也构成了两位作家创作的审美差异。韩少功可以冷静地审视自己作品中的每一个角色,对其保持一种自高向下的全景观察姿态,把他们的点点滴滴尽收眼底。黄青松却因为“爱”的缘故,始终对花桥保持着激情,这里的每一个角色都是他爱着的,这就很容易造成他与读者之间的距离。因为当前的中文读者,特别是评论者,对花桥文化很难产生类似黄青松的那种 “爱”的体验。

很多评论者会由此想到,这种对故乡的“爱”会不会成为影响作品思想深度的因素?这也就是评论者所争议的“个别文化”书写问题。当前,很多乡土作品因为深陷“爱”的泥坑,影响了其艺术价值。“黄青松非常有意识地以一种综合的形式试探文学写作的限度,他在讲故事的同时,不断以一种超然的叙述姿态分析这些故事,引申其背后的文化涵义与精神价值,并维护其话语的自主性。这种姿态本身在当下语境中标识了少数民族题材的写作症候,即小说中那些标识着花桥人文化特质的方言土语,却被一种极度现代化的科学语言进行描述。这也就意味着,一种边缘和弱小的语词,仍然需要最主流的话语方式才能使其发声。”[4]1-6显然,这里的评论者把自身定位在“最主流”的位置上了。当全球化把各地边界打破之后,追问“边缘、弱小”与“最主流”的关系是一个冒险的行为,“汉语”是否就是“最主流”?这成为文化追问的问题。我们暂且把这些有关全球化的问题搁置一旁。

其实呢,黄青松的《毕兹卡族谱》又与乡土作品保持着遥远的距离,他的这种“爱”不可能得到“爱乡”的读者的认同;所以,他与他的前辈沈从文也处在不同的审美方向上。

沈从文以人性的温暖作为爱乡的基本情调,去描写他的故乡与故乡的人。无论是小说还是散文,他都尽力去渲染与描写他的故乡与故乡的人,因此,他的作品展示了一个不同于大都市的乡土社会。虽然其笔下的都是一些卑微的底层人,但他们都不失人性之美。后来的很多年轻作者,也都是沿着沈从文的这个审美路线进行自己的乡土文学创作的。他们尽力展示故乡的“美”与“温情”,就算现实中遭遇过无数苦难,他们也会在苦难中得到强大的美与温情的体验,这几乎成为几代作家的创作模式。我没有认真阅读过黄青松的早期作品,但我可以猜测,他早期应该也是从这种模式出发开始自己的创作的。在《毕兹卡族谱》创作中,黄青松已经认识到自己的创作需求,认定作家对故乡的这种“美”与“温情”不可靠。所以,在他的“爱”的体验中就有了一种深深的“审视”体验在里面,他的“爱”因此显得格外冷静。比如解放前给喻旅长当管家的文清,解放后被划成反革命、特务。这样一个人物,村民都不敢接近他,生怕遭连累。这个时候,作者的“阿爸”却在一个漆黑的夜里把文清偷偷地带进了家里,让自己的儿子拜文清为干爸,用这种方式来保护文清。这是一个需要十二分勇气的行动,是一个文学作品的好题材,但作者只是用素描的方法对此进行十分简单、冷静的描写。

一把把阿可按在文清面前,要阿可喊文清做干阿巴,骇得文清从床上弹了起来。

“这怎么搞的?我是现行反革命,是特务,是……你怎么能让清贵佬佬寄拜我?!”

“你都承认你是坏分子咯?”阿巴笑眯眯地说。

“他们硬要给我搁这些帽子,我有卵法。”文清一脸无奈。

“他们要搁,我们不承认就是。”阿巴说,“我们就不屙这个软壳蛋。”

当阿可郑重其事地跪下来,啪啪地叩了几个响头,脆声声地叫了一声干阿巴,孤独无助的文清,凄惶绝望的文清,抱起阿可号啕大哭。

阿巴也在一旁抹眼泪,却说:“哭什么卵,亲家,跟喻旅长跑世界,打日本鬼子的角色,你什么世面没见过……”[1]138

阿爸没有英雄壮举,没有豪迈的语言,却“也在一旁抹眼泪”。这似乎与他的英雄行为不符合,其实这正是花桥人“神性”的体现,这是作者对花桥文化深刻观察与反思的结果。这样说来,《毕兹卡族谱》审美体验也与沈从文发展出来的审美体验保持了很大距离。阅读沈从文作品成长起来的读者,对此很难得到审美体验认同。

黄青松在《毕兹卡族谱》的创作中,放弃了很容易成功的审美创作经验,试图创造一种新的阅读体验,这就注定了他在一定的时间内必定是孤独的。这是一种新的叙事艺术在被广大读者接受之前,作者注定要忍受的孤独,黄青松对此应该是有心理准备的。然而,他的孤独如果仅限于审美阅读体验也就罢了,最为关键的,他还创作了一种与马尔克斯不一样的“百年孤独”。

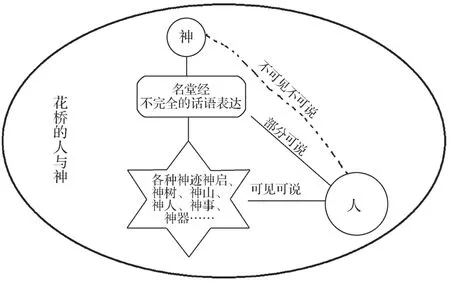

马尔克斯的《百年孤独》抒写的是马贡多镇文化缺乏应对西方文化能力的孤独。马贡多镇的文化由土著的印第安文化、中世纪的欧洲文化和劫持而来的非洲文化等三种文化融合而成。三种文化没有融合为一体,各自游离,从而造成马贡多镇人缺乏文化的归宿感,他们在紊乱的心理状态下,在贫穷与落后的泥淖中挣扎,结果是越陷越深。这就是马贡多镇人孤独的症结所在[10]。黄青松的《毕兹卡族谱》表现的孤独则是花桥的“神”被解体之后带给现时代人的无尽孤独。花桥的文化体系如图1 所示。

图1 花桥的文化体系

花桥故事都是这个神的体现,最好的名堂经言说者也只是言说了有关花桥“神”的很少一部分内容。花桥的语言并不丰富,不能很好地表达神的意思,但是,花桥人也不需要复杂的言说,在他们看来,只要有几个神迹、几棵神树、几个故事,就足以表达神性了。花桥人正是这样,将“神”代代相传。其生活中实践中也处处点缀了“神性”,正是这些“神性”维系了他们的家族。对于黄青松来说,花桥的神不仅仅是老百姓口中的神启,“神”已经贯彻在他们的生活中。前面引用的“阿爸”保护文清的故事,正是花桥神性的体现。还有如狗佬与五俺杯闹矛盾那一节,也是如此。五俺杯要村民集资恢复传统阳戏班子,狗佬有钱,但人很神,他愿意出两万元建一个铜管乐队。两个人发生争执。五俺杯用烟袋把狗佬门牙敲掉两颗。故事讲到这里,会如何向下发展呢?是残忍的相互打斗?还是一方灰溜溜地逃走?这些都是我们在其他小说中常见的现象,包括在韩少功的“马桥”中的故事也是如此。但在《毕兹卡族谱》这里,却体现出花桥的“神性”。狗佬去派出所或政府报案了,来了一个调解员。经过问询,调解员认为五俺杯没有理,应该向狗佬赔偿道歉。按照常理,狗佬此时可以借机狠狠地敲诈一笔钱,毕竟自己被打掉了两颗门牙嘛,但狗佬的所作所为却真正体现了花桥人的“神性”。

狗佬的二郎腿晃个不停说:“赔多赔少,我无所谓。我狗佬并不是在乎几个钱的人。关键是只要他赔,哪怕是赔一分钱也没问题。我看他以后还神不神?”[1]301

最后调解员判定五俺杯赔偿狗佬“一百元钱”。按照现代社会的思考习惯,故事到此就应该结束了,因为狗佬占了理,胜利了,心里踏实了。五俺杯闯下大祸,也只是赔了一百元钱,经济上几乎没有什么损失,似乎也没有吃亏。这不是皆大欢喜吗?如果这样思考问题,那就是没有理解花桥的“神”。狗佬有钱,还能够运用现代法律力量,维护了自己的尊严,这在花桥人看来是很神的。出乎我们意料之外的是,五俺杯经济上虽然没有吃亏,精神上却大受打击:

五俺杯恨不能再给他一烟杆,烟杆高高地举起,却在一片期待的目光里啪嗒地掉落。气得大病一场[1]302。

在现代经济社会中,少赔一些钱原本应该是一个值得庆贺的结果,但在五俺杯看来,这却是十分失败的结局。这就是花桥的“神”在起作用。花桥人还不能完全按照现代的经济理念去生活,还是遵循自己的“神”的要求,去衡量生活中的一言一行。所以,狗佬要赢的不是“一百元钱”,五俺杯失去的也不是“一百元钱”。

问题是,花桥人守护了多少个千年的这个“神”现在终于面临问题了。通神的人梯玛死了;神树早已经倒了;神龛曾经换成了毛主席像,后来虽然恢复原样,但很快又没有人来祭祀了;年轻人已经逃离这个村庄,那些个“名堂经”将再无传人;作者自己继承的花桥人那个很“神”的药方也在几十年的城市生活中被遗忘了……这一切都归结成一个结果:阿爸成了“神”(寿终正寝、无疾而终),成了“神”的“阿爸一定在一片光明中慈祥地注释着我们,而我们在黑暗中却不能看见他”。这就是花桥人的百年孤独——神在那里看着自己,自己却将永远看不见那个神了!

问题来了,花桥的百年孤独是一个“个别文化”吗?是一个讲述少数族裔“土家族”的故事吗?如果真是这样,这个“百年孤独”也就没有什么震撼力了。实际上,作者在此讲述的是东方传统乡土社会在全球化时代的悲歌。公路缩短了花桥与城市的距离,学校拉近了花桥与城市的精神距离,但同时,其也解构了花桥人数千年来在乡土社会中所创造的那个可以言说的、具有庞大表现体系的“神”。那个可言说的神被解构了,那个不可言说的神在一片光明中注视着我们,“我们”却在一片黑暗中不能看见他。那个不可言说的神,正是作者正在保护的“非物质文化遗产”所蕴藏的精神。作家从非遗保护中看到的不是文化的希望,而是“孤独”,这是最让人绝望的“孤独”。这是花桥的百年孤独,也是东方乡土社会的百年孤独。历史虽然在继续,作家的精神却几近绝望!

写到这里,我们终于意识到了,作家为何安排了“前时代”“远时代”“近时代”“后时代”,却没有“现时代”。“现时代”在哪里?这是作家的追问,也是读者的追问,这是对花桥式百年孤独的追问。

作为一本探索性小说,《毕兹卡族谱》十分成功,但笔者认为,其也有一些不足。比如,有关地方历史的阐述,作为文学作品,原本就不应该写实,作者完全可以用魔幻的方法,将其写得很魔幻。这样的话,作品就更具阅读效果,有关它的阅读也不会陷入一些不必要的学术争论之中。有些社会性问题,也应该这样处理,以避免把作者的“国家干部”身份牵涉其中。当然,这些创作上的“得与失”问题,可以另外写文章加以深入评析,也相信一定会有相关的评论出现。既然这不是本文的宗旨所在,在此我们也就忽略这个问题。

——《革命后记》初读