从大山到燕园

——什邡市八角镇中心小学与北大附中实验学校建筑设计

文/中国建筑设计研究院有限公司 刘 德 高 行 曲星文

0 引言

学校既是学生学习、生活的场所,又是希望开始的地方。学校建筑既要满足教学功能,承担日常的教学任务,又要适应新时代学生的各种诉求,具备一定的文化属性。在当下的学校建筑设计中,由于所处场所、环境及教学理念不同,面临的设计问题也不同。从南方到北方,从城市到乡村,设计需求五花八门,但其建筑设计的内在逻辑不变。什邡市八角镇中心小学是大山里的小学,北大附中实验学校是国内名校,但其校园建筑均体现“与环境共生”的建筑设计理念。

1 大山里的学校——什邡市八角镇中心小学

什邡市八角镇中心小学项目属于汶川地震灾区重建工程之一,坐落于四川省德阳市什邡市八角镇五马村两山之间,地形复杂多变,自然环境优美,是名副其实的大山里的学校。

结合周边环境建立人与自然和谐共生的模式,让儿童更好地回归自然是作为建筑师的最大理想。设计“大山里的学校”,既是重建教学场所,让山里的孩子重回学校,又通过“大山”主题建筑让当地居民实现精神回归。从场地高差入手,到顺应山地地形布局,再到发掘大山文化,最终实践“与环境共生”的建筑设计理念(见图1)。

图1 什邡市八角镇中心小学

1.1 巧用高差

学校位于八角镇中心,四面临街,场地南侧是镇区主要道路——原小夫公路。场地地形极不规整,西宽东窄,东西长约300m、高差约8m,南北高差约2m,地形复杂。针对此种复杂地形,划分平台是解决山地高差的最好方式。结合学校功能和场地条件设置4处平台,从西到东分别设置运动区、教学区、宿舍区及后勤区,从开敞到封闭,从动区到静区,既较好顺应地势,同时又解决高差问题(见图2)。

图2 什邡市八角镇中心小学平面布局

1.2 体量错动

山地建筑应与周围群山协调。山谷流淌的河水,环山盘绕的公路,师法自然,山地建筑看似随意,但也遵从自然、顺应山势。

结合学校平面流线,将学校功能进行拆分再组合,组成8个大小不一的体块,顺应场地条件,将体块布置于3个平台周边,中间自然形成3处庭院,将无日照需求的功能性空间,如风雨操场、多功能教室、图书馆等设置于3处平台,通过台阶串联自然消解平台之间的8m高差,同时平台也成为儿童活动的场所,进而成为设计的亮点(见图3)。

图3 庭院空间

1.3 融入大山

1)建筑结构 受时间限制、经费制约,中心小学建筑未采取当地传统的砖木结构,而运用钢筋混凝土框架体系,通过节点构造来模拟木构建筑的精髓。门窗洞口的抱框,檐口上的挑梁等精准反映出建筑的建造方式,模拟木构建筑的效果。

2)建筑色彩 墙面以暖色调的真石漆、面砖为主,局部配以灰、白涂料,使建筑愈显温暖。靠近地面的墙面多采用黄色片石拼贴,让建筑仿佛从大地山石间生长出来一般,凸显山地建筑特色。

3)建筑造型 由于基地不规则,建筑单体错动布置,建筑“人”字形坡屋顶错落有致,与远处层叠的山峰相得益彰,使建筑成为大山的一部分,打造一所真正的大山里的学校(见图4)。

图4 建筑造型

2 燕园里的学校——北大附中实验学校

北大附中地处北大燕园历史文化保护区内,原为北达资源中学所在地,周边被多层住宅三面围绕,南侧是基地主要进出道路——畅春园路,是典型的城市校园。学校用地面积1.54万m2,空间狭小,地势平坦,场地形状较为规则。

北大附中实验学校定位为30班的北大附中初中部,作为北京市特色中学,除满足既定的教学功能外,还需额外增设3个音乐剧场、食堂及大量学生活动室。建筑规模随功能提升不断增加,既不能突破相应的规划条件,又不能影响周边住宅的日照要求,给学校建筑的布局带来极大困难。通过场地分析,建筑设计团队以“小中见大”设计手法竖向拓展教学空间,为学生提供立体的教学场所,创造丰富多彩的校园生活“大容器”。

2.1 集约整合

由于学校场地有限,将占地面积四分之一的操场抬升至屋顶不失为一种方法,但学校邻近住宅区,操场抬高势必影响住宅日照,对居民的视觉感受及心理体验的影响不容忽视。

设计伊始,根据规划条件和日照要求等,利用日照软件进行光锥反推,确定建筑体量极限值,按照校方需求将所有单元教室分为2个教学组团设置于采光条件最好的场地南侧,以满足教学组团的日照要求。同时,按照规整、高效的方式将图书馆、办公区、教学组团、实验室、风雨操场、合班教室以及学生活动室等多种功能空间沿着用地边缘叠放,以操场为中心组合成“U”形体量,尽量给校园内部腾出更多开敞空间,同时尽量保证东、西面的光照条件(见图5)。

图5 北大附中实验学校平面布局

2.2 空间拓展

由于场地狭小,建筑占地面积过大,已无法退让出常规意义的入口广场,结合校园主入口内凹层层叠进的灰空间,与室内3层通高中庭形成气派的校园入口(见图6)。

图6 校园入口

南侧建筑内部1层架空,既满足消防需求,又与西侧内凹入口形成虚实对比,使过长的南立面尽显生动。即便采用集约化设计,校园内场地仍较为局促,故将部分功能空间设置于地下。地下2层风雨操场前辟出一方梯形下沉庭院,上方是抵抗侧推力的混凝土花槽,形如提花梁,有种植作用(见图7)。

图7 下沉庭院

根据雨水排放量划分面积大小不一的种植屋面,其上设置校园小农场,供学生开展教学活动,实现立体化教学场景(见图8)。

图8 建筑剖面

2.3 对话燕园

1)建筑外墙 灰砖灰瓦的古朴典雅是燕园的特色。实验学校采用实体灰砖延续燕园风貌,与周边建筑色调协调统一。为突出青少年的活泼特性,在室内外空间运用鲜艳的色彩点缀灰砖,为建筑增添活跃要素,体现校园建筑的文化特质。凝视施工中已泛碱的砖墙,建筑师油然而生一种意外欣喜,特意将其保留,以留存老墙的“沧桑岁月”,留住城市记忆(见图9)。

图9 建筑外墙

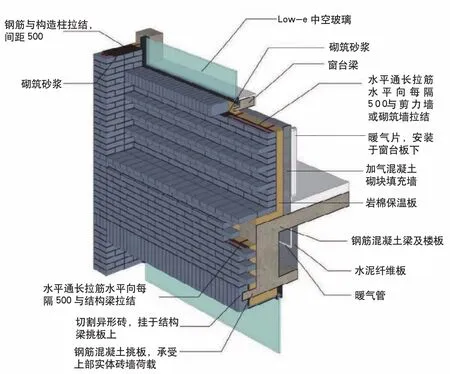

2)窗口细部 在传统灰砖砌筑手法基础上进行建构创新,通过每层设置的混凝土挑檐承载每层横砌的实体砖,并在窗下墙以竖砌出挑的方式获得精细的砌筑感(见图10)。

图10 窗口细部

3)下沉庭院 彩色混凝土拱廊既解决结构侧支撑问题,又体现材料的真实、空间的纯粹,凸显建筑的简约质朴。拱廊原本设计为素混凝土效果,强调空间的静谧感与仪式感,但经过与校方反复沟通,提出从橘黄到红色退晕形成“彩虹门”的设计巧思,活跃校园空间,充分考虑中学生的心理及生理感受(见图11)。

图11 彩虹门

4)条石坐凳 施工过程中挖掘出的数十块条石见证了清朝时期码头的存在,特意将其保留作为校园草坡坐凳以延续场地记忆。质朴真实的材质凸显校园的历史厚重感,传承北大燕园的百年底蕴(见图12)。

图12 条石坐凳

2.4 释放活力

北大附中实验学校采用“走班制”教育理念,适当挖空教学楼内部楼板,形成上下通透的小中庭,创造灵活流动的内部空间与教学组团,为多种教学模式提供可能,增加了学生、老师之间交流的机会。

室内空间局部墙面延续室外灰砖的做法,但总体色彩基调为白色,结合明亮的彩色构成,契合青少年的心理特点,起到引导方向、提示管线、强调灯具、形成聚焦的作用(见图13)。

图13 室内空间色彩

地下餐厅内保留若干剪力墙,室内设计利用上述结构墙体进行界面强化,形成就餐包厢——彩色盒子,并以不同颜色区分。投入使用之后,“彩色盒子”成为就餐时最受学生欢迎的趣味空间(见图14)。

图14 地下餐厅的“彩色盒子”

依附于建筑周边的若干构筑物为独立人防出入口,选用色彩涂料加以装饰,让色彩从室内空间延伸到室外空间,与厚重的灰砖外墙形成鲜明对比,再现校园文化活力。

3 结语

目前,学校建筑设计既要面对功能的多样化需求,又要结合新时代特点承担更多的文化使命。设计前期应充分开展项目分析;功能布局要结合场地条件,突破传统教学空间的平面约束进行合理构思;空间营造要打造贯通、立体的教学空间,加强不同年级学生之间的交流;造型设计要深挖场地的人文元素,并将其提炼成建筑语言。通过上述策略让校园建筑融入城市环境,成为城市文化的展示窗口。

什邡市八角镇中心小学

项目地点:四川省什邡市

用地面积:15690m2

建筑面积:6474m2

设计时间:2008年12月

建筑设计:杨金鹏、刘 德

北大附中实验学校

项目地点:北京市海淀区

用地面积:15400m2

建筑面积:37716m2

设计时间:2016年5月

建筑设计:杨金鹏、刘 德、余 恺、王 玮、代 亮