大同屋脊与闽南大厝

——大同机场新航站楼与厦门新机场航站楼建筑设计

文/中国建筑设计研究院有限公司 李健宇 杨子孚 郭 佳

0 前言

随着我国民航业快速发展,机场成为各区域经济发展的重要引擎。作为城市的重要门户,机场并非孤立存在,其属于某个城市或区域,承载着城市的现代记忆。上述记忆扎根于地域文化、自然环境以及社会发展之中,通过对实际功能需求的分析对建造方式、文化表达进行整合。新时代的机场航站楼对于地域文化、传统智慧的延续并非一味模仿,而是从传统建筑文化中汲取灵感,采用新的建筑语言对其进行现代化、抽象化的转译,从而形成既有地域性又能展现新时代面貌的建筑。本文以大同机场新航站楼、厦门新机场航站楼建筑设计为例,阐述对传统建筑文化的传承、提取及转译的实践过程。

1 大同屋脊——大同机场新航站楼建筑设计

1.1 小型航站楼的一体化空间整合

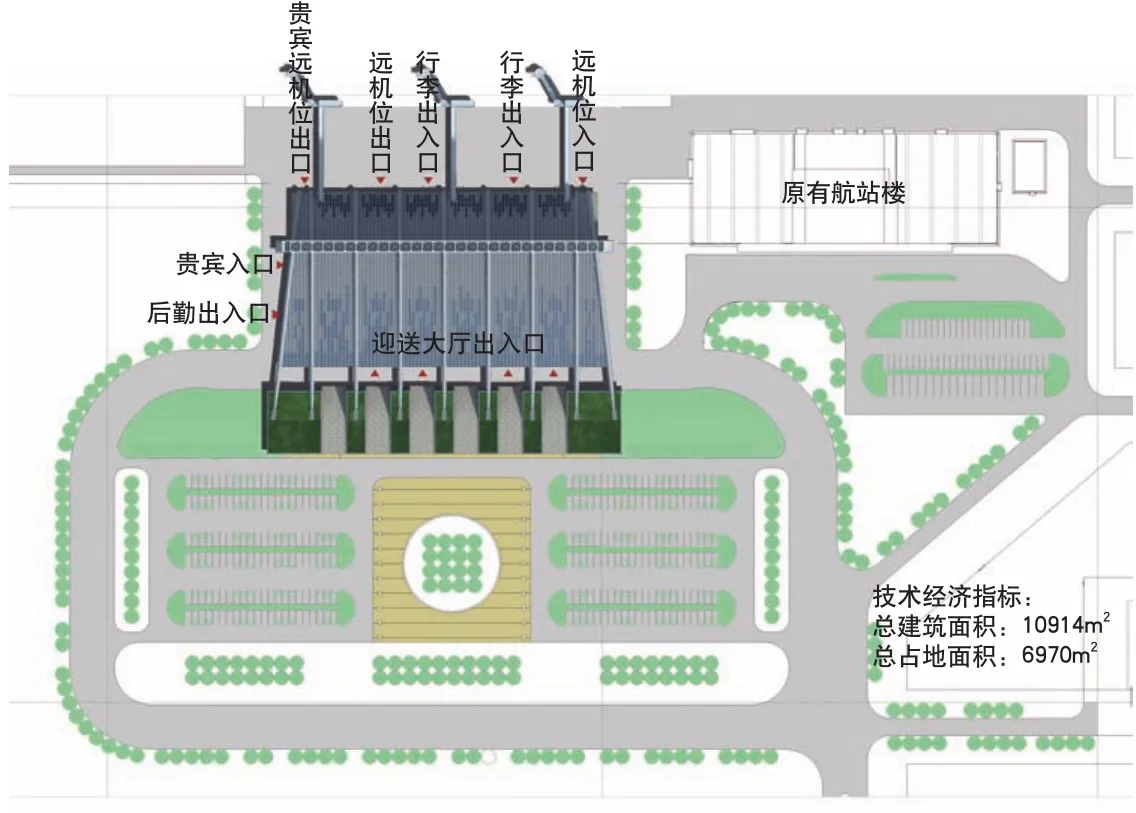

大同机场为典型的支线机场,设计前现状为规模6000余m2的T1航站楼,飞行区及站坪的模式已经形成;因支线机场的单跑道及飞行区的容量远超航站区容量,故规划延续原有的功能逻辑,在环境场地内对航站区进行扩容(见图1)。新航站楼建筑设计目标是重塑及强化大同机场的标志性形象,对于尺度有限的小航站楼营造出大航站楼空间效果的途径进行突破性探索,建筑设计从剖面入手,提取山西大同传统建筑形式的屋顶元素,采用建筑、结构、空间一体化的方式对航站楼的造型空间进行整合,形成“小中见大”的空间效果,强化航站楼的标志性。

图1 大同机场新航站楼总平面

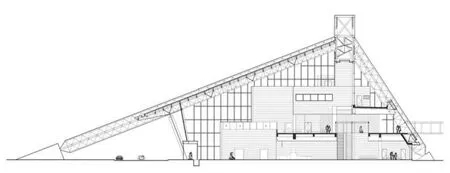

大同机场新航站楼从剖面入手的设计逻辑将建筑置于完整的空间内,“屋面即立面”的形式逻辑使建筑的体型系数最小,从根本上降低建筑能耗(见图2)。航站楼是典型的1层半前列式布局,近机位候机厅设置于2层,便于连接固定桥接驳飞机,其他功能设置于首层,巧妙地将全部功能容纳于梯形空间,使空间得到有效利用,形成具有特色的小型航站楼空间,成为建筑、结构一体化设计的典范。

图2 大同机场新航站楼剖面

屋脊光廊下方对部分楼板进行挖空处理,将光线引入首层行李提取厅,使首层中心区域获得良好的采光条件,从而降低日间照明能耗。

1.2 本土建筑元素的提取

从建筑立面来看,山西传统建筑的屋顶所占比例较大,是其重要特色(见图3)。航站楼建筑以“大同屋脊”为设计理念,对传统建筑的重要元素进行抽象表达,以现代结构、表现手法呈现传统建筑的韵味。通过对此地域文化意向的提取,形成“屋面即立面”形式逻辑,提高大跨度结构的表现力,以建筑结构一体化作为建筑设计的基本思想,使建筑屋脊的概念表达更纯粹。

图3 山西传统建筑立面

1.3 地域文化的综合表达

建筑、结构、室内一体化是大同机场新航站楼建筑设计的主要特点,建筑“第五立面”升级为主要立面,对山西传统建筑屋脊的抽象表达,既是设计自然形成的逻辑,又表达对传统建筑的敬意。金属屋面与人字形桁架一体,形成庄严、浑厚的主体形象。

两屋面交汇于顶部桁架,形成屋脊。人字形大跨度金属桁架控制建筑整体轮廓的边界,形成室内、山墙一组组阶梯形的体量,以抽象形式对传统建筑的山墙立面进行表达。

中脊两侧长短坡顶直戳于大地之上,立面大角度短坡有利于空侧的运行以及固定登机桥的布置,陆侧的长坡有利于表现建筑主立面的舒展形象,同时自然形成车道边的挡雨空间,实现建筑形式与功能的契合。建筑屋脊、人字形桁架的棱角分明、结构逻辑明确,与古人的建造智慧一致。上述设计细节凸显出山西古城的古拙与庄严,体现了大同的文化精神、建筑精髓(见图4,5)。

图4 大同机场新航站楼建筑主体形象

图5 大同机场新航站楼室内空间

2 闽南大厝——厦门新机场航站楼建筑设计

2.1 超大型航站楼的拆解与组合

厦门新机场选址于厦门市翔安区大嶝岛,是我国重要的国际机场、区域性枢纽机场,将于2026年通航。近期建设的航站区位于一组间距2200m的远距跑道之间,将满足年旅客吞吐量4500万的需求。航站楼采用六指廊放射状构型,西侧二级放射的指廊形成连续的且有利于站坪运行的大角度港湾,可提供开阔的陆侧开发空间;航站区的建筑形象结合整体规划布局,形成多个有序列感的城市聚落单元(见图6)。

图6 厦门新机场航站楼建筑整体布局

厦门新机场航站楼属于超大类型,具有体量大、空间高、能耗大的特点,其建筑设计并非一味追求大空间、大尺度带来的恢弘视觉效果,将巨大体量根据功能需求拆解成多个适宜尺度的体量后重组,最终形成多个适宜尺度的空间群组。在主楼办票大厅重点营造标志性空间,在指廊区域形成尺度宜人的候机空间(见图7,8)。多体量组合形成多层次的梯度变化,在控制工程造价的同时降低建筑能耗。错落的体量形成多个高侧窗,为大体量建筑内部提供自然通风及采光条件。

图7 主楼办票大厅

图8 指廊候机空间

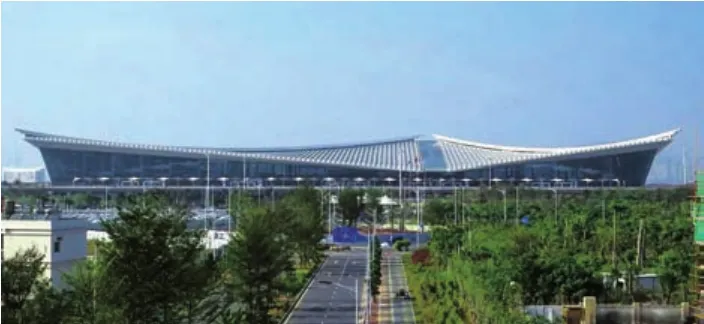

2.2 厦门机场文化的文脉延续

厦门新机场航站楼建筑设计在文脉延续上强调厦门空港文化的历史记忆。从20世纪90年代投运的高崎机场T3航站楼(见图9),到2014年通航的高崎机场T4航站楼(见图10),再到位于翔安区的厦门新机场航站楼(见图11),均以创新的设计手法形成具有厦门特色的建筑风格。厦门新机场航站楼建筑设计在转译方式适应时代发展的同时,又继承老机场的风格,延续人们对厦门高崎机场的记忆。

图9 高崎机场T3航站楼

图10 高崎机场T4航站楼

图11 厦门新机场航站楼

陆侧建筑群的设计延续了厦门空港的花园机场文脉,更注重与自然环境的融合。2个酒店与交通中心呈“品”字形布局,与停车楼咬接,形成一体化的建筑综合体。屋顶势如起伏海浪的交通中心、形如层层叠落梯田的酒店之间形成清新幽静的绿谷,一簇簇灵动的海岛状微地形以大地景观方式呈现,既延续了花园机场文脉,又体现出厦门花园城市的特色,成为闽南滨海城市自然环境的缩影(见图12)。

图12 厦门新机场航站楼的陆侧建筑群

2.3 传统建筑元素的现代转译

独具特色的大厝民居是闽南地区传统建筑。以大厝屋顶作为造型设计意向,是对闽南本土文化与建筑智慧的致敬与表达。高耸微弧的正脊、端部“燕尾式”起翘的造型给人以纤巧华丽的视觉感受。形式考究的大厝屋顶多采用中段高、两侧逐渐下降的三段脊形式,分段叠落的古厝形象表现出沿海居民热情豪爽的性格,具有鲜明的地域特色(见图13)。

图13 传统闽南大厝屋顶局部

以大厝民居屋顶作为造型设计意向,是对厦门地域建筑特色的认同。在主楼方形平面的基础上,结合楼内发散式旅客流程及功能进行切割,提取“大厝”出屋顶的轮廓基础,两端尖角平面自然形成的三重檐俊朗有力。两侧标志性的三重檐燕尾脊如亮翅的白鹭,既是对大厝民居意向的强化,又是对嘉庚风格建筑的延续(见图14,15)。

图14 航站楼三重檐燕尾脊造型

图15 嘉庚风格建筑

指廊整体造型则对传统坡屋顶进行简化处理,采用兼具经济性与实用性的钢筋混凝土屋面体系,以应对强风暴雨侵蚀,并降低维护成本。混凝土屋面面积约6万余m2,以太阳能光伏板作为屋顶的外装饰层,实现功能、装饰、绿色一体化的效果。

3 结语

大同机场新航站楼对小型航站楼设计方式进行一体化设计探索,灵感来源于山西本土建筑元素,通过对地域特色、本土文化的充分发掘,与建筑功能、外观造型、内部空间、建造方式等多种要素整合,形成对传统建筑文化的创新表达方式,创造出小型航站楼的多元整合新模式。厦门新机场航站楼汲取闽南传统建筑的智慧、继承高崎机场的空港文化、延续花园机场的特色,通过对本土建筑元素、文化元素的提取,将其转译成具有本土特色、时代特色的闽南新地标,并通过对超大建筑空间尺度的有效控制,实现绿色节能目的与可持续发展目标。

上述2个机场项目分别以不同的方式提取与传承本土文化,并对其进行现代化转译。机场建筑源于地域文化,是展现城市特色、建筑文化、人文精神的重要载体,寄托着大众对城市的情感与记忆。机场建筑作为多元化融合的综合体,与传统文化、城市特色一脉相承,同时作为地域文化的载体,融入自然环境、人文环境,并与之相互影响、促进及共生。

图片来源:图3,图13,图15,网络

大同机场新航站楼

项目地点:山西省大同市

用地面积:6.2hm2

建筑面积:1.1万m2

设计时间:2009年4月

建筑设计:崔 愷、杨金鹏、陈帅飞、刘 德、闫小兵

厦门新机场航站楼

项目地点:福建省厦门市

用地面积:192hm2

建筑面积:97.6万m2

设计时间:2015年5月

建筑设计:崔 愷、杨金鹏、马 琴、秦 莹、丁辉文、白娜宁、洪蹽林、刘 峰、罗 骁、李健宇、李高洁、杨子孚、张珈赫、刘芳菲、张俊磊、赵 芹、彭 勃、高 林、郭 迪