真实任务情境下的研究报告教学策略

侯祥敏

[摘 要]跨学科学习是《义务教育语文课程标准(2022年版)》提出的六大任务群之一,此任务群旨在培养学生的语文综合素养,注重真实情境中的活动与体验,强调整合不同学科的内容并引导学生尝试多种文本的写作。语文综合性学习“寻味江宁”的教学实践,探索带领学生突破障碍,撰写研究报告之法。在教学中,教师通过创设任务情境、提供资源支持、搭建学习支架、设计展示平台等策略,解决教学的无的放矢之困、无米下锅之难、无计可施之障和无人问津之局,提高了学生的语文核心素养。

[关键词]跨学科教学 ;研究报告;任务情境

[中图分类号] G623.2[文献标识码] A[文章编号] 1007-9068(2022)13-0013-03

《义务教育语文课程标准(2022年版)》(以下简称“语文新课标”)提出了构建以素养为本的六个语文学习任务群,这是它的创新举措之一。跨学科学习是其中的一个任务群,目的是“引导学生在语文实践活动中,联结课堂内外、学校内外,拓宽语文学习和运用领域”[1]。同时,语文新课标对不同学段的跨学科学习提出了不同的要求,第二学段是“选择自己发现和关心的日常语言、行为、校园卫生、交通安全、家庭教育等方面的问题进行调查研讨,尝试写出简单的研究报告,与同学交流”[2]。但受认知水平、表达能力等限制,第二学段的学生对撰写研究报告是比较陌生的。“什么是研究报告?”“研究报告怎么写?”“研究什么?”“从哪些方面去研究?”这些问题都是困扰学生完成此项学习任务的障碍。本文以“寻味江宁”语文综合性学习为例,探索带领学生突破障碍,撰写研究报告之法。

一、创设任务情境,消无的放矢之困

不少学生对习作有畏难情绪,因为这是一个复杂的信息加工过程,更何况是写研究报告。

如何对症下药呢?创设真实的任务情境,以任务驱动的方式展开这项写作活动是有效的。邓彤教授认为:“缺失任务情境,写作的交际特征便无法体现,写作学习也无法得到有力的支撑。”[3]语文新课标也强调,在完成跨学科的任务群学习时,“要引导学生在广阔的学习和生活情境中学语文、用语文”[4]。目前,学界认为任务情境元素包括话题、作者(写作时的身份)、读者、目的、语言(包括语篇类型和语言运用)等方面。[5]为此,我们根据这些元素创设写作情境。

在我校开展语文综合性学习“寻味江宁”的活动中,各班学生围绕这个大主题,从各个方面搜集江宁的资料,对自己的家乡有了更全面、更深入的了解。基于这个背景,我设置了以下情境。

江宁电视台对我校开展的“寻味江宁”这一活动非常感兴趣,现在准备对我校此项活动进行专项采访。在采访时,电视台将邀请三名学生汇报自己在活动中的研究所得。因此,学校德育处在全校开展“寻味江宁”的研究报告撰写大赛。大家选择自己研究中最感兴趣的一点,用研究报告的形式展示出来,积极参赛。比赛设特等奖三名,一等奖二十名,二等奖五十名,三等奖一百名。荣获特等奖的同学将会成为江宁电视台采访时的特邀嘉宾。比赛截止时间:2021年12月30日。参赛方式:在各班班主任处报名,由班主任统一到德育处投稿。

在这个情境中,写作任务是写一篇研究报告,背景为“寻味江宁”活动,读者是德育处的评委老师们,作者是“小小寻味”者,目的是参赛并争取得到电视台采访的机会。这些情境元素与我们的教学目标(完成一篇研究报告)和教学内容(“寻味江宁”)是高度匹配的,且很有诱惑力,能调动学生积极参与研究报告写作的积极性。“不愤不启,不悱不发。”有了强烈的习作动机,再出示几篇精选的研究报告范文,学生就会主动地阅读思考,去了解这一文体的格式、特点以及研究原因、研究方法、资料整理、得出结论等。

二、提供资源支持,解无米下锅之难

有了足够的习作动力,并不意味着万事大吉,这只是一个良好的开始。研究报告是和研究过程紧密结合在一起的,而研究过程是离不开资料的查阅、亲身的实践等方面的。要想让学生掌握这些,我们就要为学生提供必要的资源支持。

语文新课标指出:“要拓展学习资源,增强跨学科学习的综合性和开放性。充分利用图书馆、互联网、社区生活场景、文化场馆等,为学生开展跨学科学习提供必要的支持;也可以结合学校和社区开展的文化活动进行语文跨学科学习。”[6]继续以“寻味江宁”为例进行说明。由于未曾接触过研究报告,因此第二学段学生不知道如何进行研究、怎样深入研究。此时,教师就是他们强有力的后盾,也是他们随时可用的资源。江宁是我们的家乡,有滋有味的地方太多了,美味、书香味、文化味、历史味、现代味、科技味……教师带着学生进行梳理、整合,将材料分为美味、韵味、趣味三个方面,最后用思维导图的方式呈现。学生可以自由选择其中一个自己最感兴趣的方面进行研究。

教师要引导学生搜集资料。到哪里去搜集相关的资料呢?教师和学生交流,列出图书馆、互联网、社区中心、市民文化中心等地方。如,去图书馆搜集资料,教师在PPT上出示一张江宁地图,上面有各家图书馆的位置,方便学生查询。同时,教师在家长群中推送“书香江宁”的公众号,告诉学生可以通过“掌上阅读”的方式去查阅。借助互联网查阅资料对第二学段的学生来说应该已经不陌生了,教师要引导学生选择有效信息及时记录。

三、搭建学习支架,除无计可施之障

(一)在“广角”与“特写”中拟定标题

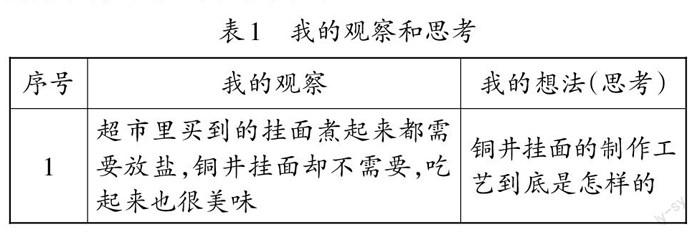

关于江宁的“味”有很多,即便已经在“美味、韵味、趣味”中选择了其一,范围还是很广。该如何去拟定研究报告的标题呢?毫无疑问,缩小范围是不二的选择。以美味为例,江宁的美食有很多,如丹阳的羊肉面、铜井的挂面、湖熟的板鸭等,研究时也不需要面面俱到,选择其中一个方面进行研究即可。在确定研究对象后,可引导学生先觀察,再思考确定其中的研究角度。教师提供表格引导学生进行观察。如表1所示。

教师以表格为支架,帮助学生在内容繁杂的资料中锁定自己的关注点。如,对铜井挂面的研究,不需要全方位地介绍挂面,只就其中一点——“煮的时候不放盐,吃起来也很美味”进行思索,从而对它的制作工艺展开研究。这样的点非常聚焦,是研究报告正确的打开方式。如此选点避免大、空,也避免后续推进时遇到困难。但是,想法并不等于研究题目,如“为什么越来越多的人愿意离开城市,到方山周边去生活?”这个想法,就可以变成这样的研究题目 ——“关于方山自然和人文景观的研究报告。”

(二)从“无序”到“有序”中梳理资料

第二学段的学生要学会有目的地梳理资料。在搜集资料的过程中,往往会出现这样的问题:资料很多且没有条理。如何剔除无关资料,将有用的资料进行梳理,达成从“无序”到“有序”的目标,就成为非常关键的步骤。

瞄准选题这个“靶心”,就会减少旁逸斜出的问题。如,对“关于方山自然景观和人文景观的研究报告”这一主题,在搜集资料时,仅百度上就有几万字,除了发展历史、主要景点、旅游信息等,还有地质方山、科普方山等内容。在整理资料时,就要让学生从自然景观和人文景观两个方面来进行梳理,先总体介绍方山作为一个地质公园的特点,再具体介绍景观。介绍景观时,无须逐条罗列,只选择有代表性的景点且抓住重点介绍即可(见表2),一些非著名的景点可以不介绍。

介绍人文景观时,可从不同的历史阶段来阐述(见表3)。

然后,引导学生根据实地考察,发现方山作为现代人居住地有许多便利之处,包括自然条件、交通条件、娱乐条件、购物条件等。最后,教师可提供表格,给学生以整理资料的支架(见表4)。

经历这个过程,学生不仅对研究报告资料的搜集有了切身体验,而且能够感受到今后查找资料要有一定的指向性,即与研究题目密切相关。这就是方法的习得和规律的掌握。

(三)在“对应”和“思考”中明确结论

研究结论是研究报告中非常重要的一个组成部分。结论如何得出,教师应当引导学生思考,并让学生意识到这不是简单地回答自己之前提出的问题,而是在对搜集的资料进行整理、加工的基础上,再思考、概括的产物,同时每一个结论都应与之前整理的资料相对应。因此,在写结论时,要瞻前顾后、上下关联,这样才能更好地建立对应的关系,结论就不会成为无本之木、无源之水。

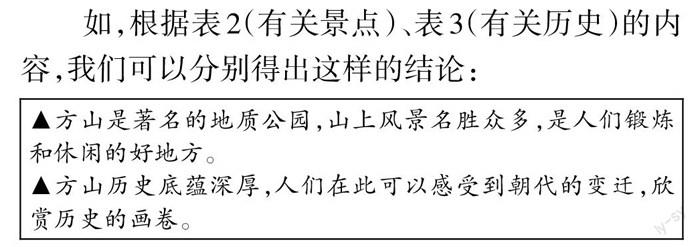

如,根据表2(有关景点)、表3(有关历史)的内容,我们可以分别得出这样的结论:

[▲方山是著名的地质公园,山上风景名胜众多,是人们锻炼和休闲的好地方。

▲方山历史底蕴深厚,人们在此可以感受到朝代的变迁,欣赏历史的画卷。 ]

研究结论的产生能训练学生的思维。当学生遭遇困难时,教师可以安排小组成员相互讨论,对资料进行概括,去粗取精,用一双火眼金睛留住精华。

四、设计展示平台,破无人问津之局

习作具有交际功能,研究报告也不例外,和更多人分享,研究价值才会有更好的体现。作为教师,就要给学生搭建各种展示的平台,避免他们的“大作”无人问津。

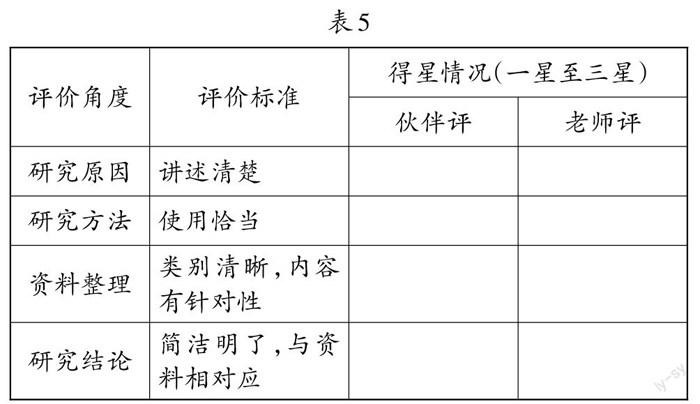

(一)多元评价,“质”“量”结合

语文新课标强调过程性评价,“重点考察学生的语言文字运用能力、思维过程、审美情趣和价值立场,关注学生学习过程和学习进步……选用恰当的评价方式,抓住关键,突出重点”[7]等。对学生参与研究并撰写报告的过程,教师可采取多元评价的方式,对不同的内容从不同的角度进行评价。借助量表(见表5),教师引导学生关注这份研究报告的结构和内容。

(二)创意设计,合作呈现

学生的研究报告可以以个人的方式呈现,也可以和小伙伴一起合作呈现。如,选择“美味”的三四个小伙伴成为一个小组,采用PPT或视频汇报、思维导图演示等各种方式在班级展示。为了汇报时图文结合,融入科技含量,学生在制作时可以去请教信息老师。

在班级展示评比后,教师推荐优秀作品到德育处投稿参赛。德育处进行评奖,三名(三组)特等奖的学生非常荣幸地成为江宁电视台采访时的特邀嘉宾。这样的活动使学生的综合能力得到发展。

基于语文综合性学习“寻味江宁”的这份研究报告,让学生亲历了研究问题的提出、研究方法的使用、资料的整理、研究结论的形成等过程,亲身感受到语文学习与其他学科融合的特点,理解了语文的外延是生活的真正含义,获得了语文核心素養的提升。

[ 参 考 文 献 ]

[1][2][4][6][7] 中华人民共和国教育部.义务教育课程标准(2022年版)[S].北京:北京师范大学出版社,2022.

[3][5] 邓彤.写作任务情境:何以需要?如何创设?[J].中学语文教学参考,2019 (6):11-14.

(责编 韦 雄)