“将普罗密修斯重生在中国文字中”

陈思和

张静在二○○八年考入复旦大学中文系,攻读比较文学专业的博士学位,我有缘担任她的指导老师。之前,她曾在河北大学英语系读本科,在清华大学攻读中国现当代文学专业的硕士学位,受业于解志熙教授。本科和硕士阶段的专业训练为她打好了坚实的外语基础和专业基础,她是自带了研究课题来攻读博士学位的,对于“雪莱在中国”这个课题,也是做了比较充分的准备。我对她的论文写作帮助并不多,唯有给过一个建议就是:既然研究“雪莱在中国”,那就不仅仅要掌握雪莱“在中国”的文献资料,更需要了解雪莱在欧洲被研究和传播的全过程。这个道理很简单,西方的经典作家在中国被译介,很少是由中国研究者独立完成的,而多半是借助了西方作家在西方和日本的研究成果,仅仅依靠中文译介资料是很难深入研究这类课题的。我对她要求是:不要停留在国内做研究,要到英国去,到欧洲去,到雪莱生活过的地方,去寻找和了解雪莱的整个学术史。那时是二○○八年,互联网还没有像现在这样普及和广泛使用,不走出国门是无法做好这类课题研究的。后来她申请到了复旦大学的博士资助项目,以剑桥大学访问学生(Visiting student)的身份,跟随著名的汉学家苏文瑜女士(Susan Daruvala)做了为期三个月的访学。在剑桥期间她克服了种种困难,蒐集第一手的雪莱研究资料,这对她的论文写作起了重要推进作用。二○一二年,张静顺利通过论文答辩,进入上海师范大学中文系做博士后,继续从事这个课题的研究。听说她翌年又一次出国进修,在美国纽约市立图书馆的福兹海默雪莱收藏馆(Carl H. Pforzheimer Collection of Shelley and His Circle)大量阅读有关雪莱的研究资料。接下来,她留校任教,初为人母,一边是繁重的教学与家务,一边仍在不断完善自己的研究课题,孜孜矻矻,锲而不舍,直到现在。从博士论文答辩时间算起,已经整整十年,如果算上硕士阶段的准备工作,那就是十五六年过去了,弹指一挥间,她终于完成了这本“皇皇巨著”—《雪莱在中国(1905-1966)》。

这部著作将会是中外文学关系研究中绕不过去的一块基石。

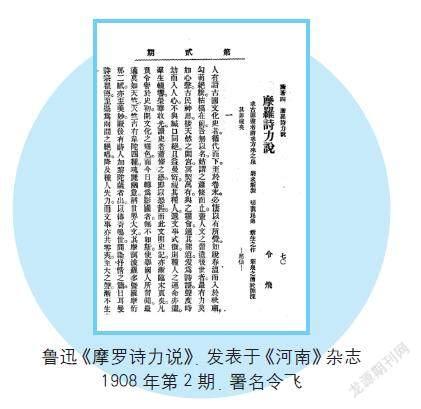

首先,雪莱对中国新文学的影响不是短暂的、个别的,也不是应时的,而是持久并在发展着的。从一九○八年鲁迅发表《摩罗诗力说》开始,雪莱就作为一个积极浪漫主义思潮的重要代表,不但他的优美的抒情诗和充满战斗性的政治诗对中国新诗创作树立了榜样,他的青春澎湃、浪漫天真以及不见容于英国主流社会的无神論、无政府、反叛与博爱的精神,都重重刺激了在封建传统毒害下精神麻痹、沉沉昏睡的中国青年男女,雪莱精神就像春天里的一阵飓风,唤醒了沉睡中的中国青年,改变他们正在历史遗传下来的人肉宴席上吃人或者被吃的命运。鲁迅曾用高度概括的艺术细节,在《伤逝》里典型地描写了雪莱对涓生与子君的精神鼓励。而且,雪莱思想所具有的多元性使他在中国被译介的身份不断变化,与时俱进。二十世纪五十年代,雪莱思想中革命性的一面大放异彩,在“万花纷谢一时稀”的荒芜年代,雪莱译介依然达到繁荣时期。纵观二十世纪中外文学关系史,无论是启蒙还是救亡、个性解放还是共产理想,恋爱自由还是反抗专制,雪莱始终是中国青年的精神导师,虽然有一个时期他被遮蔽在拜伦的辉煌形象的阴影里,但他的持久不衰的影响力却逐渐超越拜伦,贯穿了二十世纪中国青年的精神历程。至于未来呢?雪莱依然是一个先知和报信人,他一生讴歌的“黄金时代”和“乌托邦”是一个朦朦胧胧的无政府共产主义的社会理想,以此为理想而派生的诗歌创作和行为反抗,还将长期引起人们的关注、争议和启迪。

其次,这部著作以宽阔的学术视野,包罗万象式地评述了雪莱在中国的全面译介及其影响。这部著作以跨国界、跨领域的视角,不仅介绍了雪莱诗歌在中国的翻译成果,还把雪莱在欧洲所引起的所有社会舆论、学术评价、传记研究,甚至是不同国度的文学史教材(包括自撰、翻译和重译)中的雪莱形象评价,都囊括其中,通过“译介”这个渠道进入中国人的视域,充分显现了中国人对雪莱的理解是全面的、完整的、有深度的。我饶有兴趣地阅读了著作的第五章,书中详细介绍了苏联的文学史家们用马克思主义理论研究雪莱的观点,这些学者与西方学者的立场不一样,他们提供了另外一种雪莱的阐释,给中国的雪莱研究带来了新的深度。苏联的世界文学史、英国文学史的论著对中国人在二十世纪五十年代理解雪莱和译介雪莱产生过重要影响。我举一个书中的例子:雪莱的诗剧《解放了的普罗米修斯》中最终将宇宙大神朱庇特拉下神坛、同归于尽的Demogorgon(德摩戈根,邵洵美称作“冥王”;河北教育出版社出版的《雪莱全集》中,江枫译为狄摩高根,称作“魔王”),学界历来有不同的理解。雪莱夫人玛丽整理出版雪莱原著时,认为这个形象代表了“原始的力量”(或译作“宇宙的原动力”)。这是一个无形无踪的怪物,据说是朱庇特与忒提斯所生的儿子,但比朱庇特更有力量,最终推翻了朱庇特对宇宙的统治。但这个形象是雪莱所独创,西方一般学者(包括玛丽)对于Demogorgon与朱庇特究竟是否父子关系都采取了含糊的态度。然而在一九五六年邵洵美完成了这部诗剧的翻译,他在《译者序》中断言:“冥王一定是朱庇特的儿子,因为革命是暴力政治的产物。”宇宙大神朱庇特“象征着一切暴君和人类的压迫者”,因此逃脱不了历史的必然性。他接着说:“雪莱对于‘必然性的认识是:暴力一定会产生怨恨,压迫一定会产生反抗,因此他所谓‘时辰到来和一般宿命论者的见解根本不同,他的意思是说,等到客观条件齐备了,革命的力量便一发不可遏止。”—在这里我不准备讨论邵洵美的解读是否准确,但是,人类专制的暴力统治必然导致革命的爆发,最终推翻暴力统治、诞生新的社会的观点,只能是来自马克思主义的“暴力论”。那么,革命与暴力政治究竟是否存在“子与父”的必然性关系呢?我读到张静在书中的分析:“邵洵美在这里指出了暴力本身包含了反抗的力量、革命的精神,它和野心的结合必然导致自身的毁灭。这是能量转换,是一种辩证法。”她进而指出了:“邵洵美从诗剧内部进行分析,将因果关系直接表述为能量转化。苏联的文学史家也认为这一形象代表了必然性,但并没有明示这一形象到底来自哪里。”也就是说,邵洵美从文本分析着手发现了“能量转化”这个秘密,把马克思主义的“暴力论”与雪莱文本的艺术分析辩证地结合起来了。邵洵美在二十世纪二三十年代是一位唯美主义诗人,他可能接触过一些与马克思主义相关的理论著述,但不可能精通到运用马克思主义辩证法来分析雪莱的诗歌文本。他对革命与暴力的关系的精深理解,有可能也是来自苏联的文学史家们的论述,但又加上了诗人对艺术创造规律的特殊敏感。由此可以看到,张静在这部著作中不仅描述了雪莱在中国的传播史和接受史的全过程,也不仅在目录文献学的意义上做到了蒐集材料的广泛性和丰富性,更重要的是在广泛而丰富的材料基础之上有所发现与有所提升,显现出理论分析的深度。

其三,关于这部著作,值得评述的内容还有很多,但显然不适宜在一篇短序里给以详尽阐述。我接下来只想表达一点我个人的题外的心得:从现代文学史的学习出发,这部著作填补了一个长期以来被偏见所遮蔽的空白。大概是在五四以来的新文学运动发展中,我们较多地从国外(主要是西方、俄国和日本等)获取了思想和文学的先进滋养,慢慢壮大我们自己的文学运动。所以,在我们的文学前辈中,几乎没有不关注外来思想和文学的作家,他们掌握多种外语,既是原创的作家、诗人和剧作家,又是出色的翻译家。在他们看来,自己的翻译成果与创作成果同等重要,甚至前者高于后者。在我们作为后辈的眼光看来,当年的翻译作品也许随着社会语言习惯的变化会逐渐被后来者所替代,但是,从历史的角度和新文学的启蒙宗旨而言,同等优秀质量的翻译对社会的影响要大于原创作品,也是不容置疑的事实。这是我们认识文学史的一个前提。如果我们认同文学史的研究视野里包括了翻译家的成果,那么,许多人的文学史地位和价值就不一样。我之所以提到这一点,正是从前面所讨论的邵洵美翻译雪莱的成就有感而发。邵洵美原来是一个崇尚唯美颓废的诗人,能够出色地用中英文双语写作,除了写诗,他还积极从事现代出版印刷的工作,不能说没有别的领域的成就,但作为一个诗人,他对中国现代文学的贡献似乎并不重要。不料在他晚年穷困潦倒之际、身陷囹圄前后,尚能专心致志从事雪莱著作的翻译,《解放了的普罗米修斯》《麦布女王》都是雪莱最重要的著作,世界诗坛不刊经典,配了邵洵美精湛的双语水平和对西方文学的优厚学养,与雪莱原作也算得上珠联璧合。如张静指出的:“曾经的唯美—颓废主义诗人身份以及从多重角度对雪莱以及浪漫主义的理解为他的翻译提供了滋养,因此,他的译作和从翻译实践得出的观点超越了当时的历史局限,和世界文学中众多不同的观点共同丰富和深化了对于这部诗剧(按:指《解放了的普罗米修斯》)的理解,同时也达到了他在文学世界中的最高点。”我认为这个评价相当精到,从一般的译介学的研究上升到了对世界性因素的理解高度。

相似的情況,还有方然。在“七月派”青年诗人群里,方然并不算很出色,据说胡风和路翎对他的诗作都有差评。在胡风眼里看来,方然总脱不了“一种恃才的文学青年的气氛似的”。由于后来的政治冤案和英年夭折,方然的名字几乎被人遗忘了。但是我在本书里欣喜地读到了有关方然翻译雪莱的专章讨论,并称“方然是这一时期最重要的雪莱译者”。方然在二十世纪四十年代翻译了《解放了的普罗米修斯》和《沈茜》(现在通译为《钦契》)两种雪莱最重要的诗剧。由于张静在著作中展示了雪莱在中国的全过程,所以讨论四十年代方然为代表的左翼诗人的翻译时,又追溯到二十世纪初鲁迅的翻译,从鲁迅的《摩罗诗力说》、“七月派”诗歌以及勃兰兑斯的《十九世纪文学主潮》的精神谱系着手,来为方然的翻译定位。鲁迅在《摩罗诗力说》里介绍雪莱的作品,重点也正是这两部诗剧。尽管方然没有具体指出他的翻译是否受到了《摩罗诗力说》的影响,但是从鲁迅强调的“立意在反抗,指归在动作”的恶魔精神,到胡风强调的“主观战斗精神”再到方然的翻译,其精神传统是一脉相承的。张静还细心地发现,在抗战的特殊环境里战斗的诗人方然,虽然翻译了雪莱的重要诗剧,但还是对雪莱的许多思想缺乏理解。她对此评价:“雪莱写作这部诗剧(按:指《沈茜》)时是二十六岁,作为翻译的方然此时二十四岁,虽然年龄接近,但身处于战乱时代的年轻人体会更多的是‘不安与恍惚‘激奋‘郁怒,时代和文化的巨大差异使他此时对自己耗费心力翻译的作品并未有太多的感触。”于是,“此时的方然已经不再从事写诗和译诗的工作,而是撰写那些辛辣而尖刻的论战文,这也成为他在四十年代后期的主要文学工作”。

可惜了方然,他已经没有机会再来从容理解雪莱了。一九五五年方然受“胡风反革命集团”的冤案牵连,被捕受审,出狱后在一九六六年溺水而亡,终年五十七岁。邵洵美翻译的《解放了的普罗密修斯》于一九五七年由人民文学出版社出版,译者在一九五八年至一九六二年间被关进监狱接受审查,出狱之后在贫病交加中坚持译完了雪莱的长诗《麦布女王》,这部译作在邵洵美去世后整整十五年才得以出版,时间是一九八三年。相传在邵洵美病重时,他学生辈的青年翻译家王科一曾去探望他,后经不住批斗而自杀,邵洵美在得知此消息一个月后,也相继离世。一九七八年,我刚考入复旦大学中文系不久,在书店里买到第一本雪莱的著作《伊斯兰的起义》,译者就是王科一。

现在,《雪莱在中国(1905-1966)》终于要出版了。张静希望我为之写几句话,作为序言。正值近日上海因抗疫需要被封闭管控。从四月一日起,我开始阅读这部著作,今天是四月四日,浦西还没有解封,我已经顺利写完了这篇序言。窗外悄无人声,只有白玉兰花默默怒放,不知名的小鸟用各种各样的鸣叫声表达着它们的欢乐。我从书中文字联想到张静的成长过程,想到了我所有的授业解惑的学生们,我想把这部著作推荐给他们。我对学生们的期望,就是鼓励他们要像张静那样,在艰难的岁月里,不浮躁不焦虑,不求闻达,不那么急功近利,也不为眼前的狗苟蝇营所迷茫,十几年来就专心致志做完那么一件事,把自己岗位上的事情做好。

二○二二年四月四日于封闭中的生活小区

《雪莱在中国(1905-1966)》,张静著,北京大学出版社即将出版