梅川书舍札记(三)

陈子善

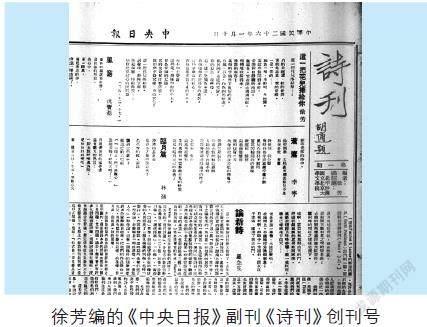

徐芳编《诗刊》

说到《诗刊》,在中国现代文学史上最有名的,当推徐志摩一九三○年在上海主编的《诗刊》。但徐编《诗刊》是杂志,文学史上还有一种同名的报纸副刊,所知者就寥寥无几了。

一九三七年一月十日,南京《中央日报》副刊《诗刊》创刊,刊名由大名鼎鼎的胡适题写,刊头下方印有编者名址:“编者:徐芳 通讯处:北平沙滩国立北京大学文学院”。这就清楚地显示:此刊由当时在北平的徐芳所编,稿件由北平寄往南京付梓。也正因为异地编刊,《诗刊》是半月刊,隔周刊出一次。

胡适是大忙人,能为这个新创办的《诗刊》题写刊名,必有其原因。编者徐芳当时已有文名,所作独幕剧《李莉莉》早在一九三四年六月就刊于北平《学文月刊》第二期。此剧得到了叶公超、杨振声、闻一多的首肯,发表后也为茅盾所赏识(均据徐芳《〈徐芳诗文集〉序》)。她一九三六年在北大中文系毕业,毕业论文《中国新诗史》的导师就是胡适。徐芳毕业后在北大文学研究所担任助理员,主编《歌谣周刊》,同时“帮胡先生作些简单的事”(同上)。但她喜欢新诗,不但研究新诗,也写新诗,以至起意编《诗刊》。胡适为这位心爱的女弟子所编的新诗刊物题写刊名也就在情理之中了。

查《胡适日记》,一九三六年至一九三七年间有三处与徐芳和《诗刊》相关的记载。考虑到胡适的日记往往记录不全,两人交往实际次数肯定远远不止这三次,但这三次已很能说明问题。一九三六年一月二十二日胡适日记云:

徐芳女士来谈,她写了几首新诗给我看,我最喜欢她的《车中》一首。

二○○六年四月,台湾秀威资讯科技公司出版了《徐芳诗文集》。但是遍查这部厚厚的诗文集,却未见收入胡适“最喜欢”的这首《车中》,此事成了一个谜。不过,胡适在次日写的《无题》诗保存下来了,有研究者认为这是对徐芳《车中》诗含蓄的回应。

一九三六年二月十二日胡适日记又云:“舟生来,久不见他了,送他Pome,劝他做选诗事。”舟生是徐芳的字兼笔名。这段日记涉及一件重要的事。所谓“劝他做选诗事”,是胡适建议徐芳编一部《中国新诗选》。大概胡适认为徐芳的毕业论文既然是研究新诗史,再编一部新诗选,应该是驾轻就熟。徐芳也确实遵照胡适的吩咐认真地去做了,这有她带到台湾精心保存的新诗选部分亲笔誊录稿为证,可惜她未能最后编竣,也未能出版,这份誊录稿于二○一九年冬在北京拍卖了。

一九三七年二月二十日胡适日记再云:“徐丹生来谈,我劝伊不要办《诗刊》。”“徐丹生”应为“徐舟生”,舟生是徐芳的字,胡适不至于写错,恐怕是胡适日记整理者之误也。这段日记直接与《诗刊》有关了。这时《诗刊》已办了四期,而胡适却劝徐芳不要再编,想必是觉得新诗好稿难求,同时也担心徐芳太忙太累之故吧。尽管不赞成徐芳编《诗刊》,但胡适不仅为之题写刊名,还先后在《诗刊》上发表了两首白话诗,说明他对这位爱徒还是鼎力支持的。这两首诗,一是《题傅作义将军为他的先人子余公建的纪念堂》,刊一九三七年二月六日《诗刊》第三期,另一是《题陈援庵先生所藏程易畴题程子陶画雪塑弥勒》,刊一九三七年五月一日《诗刊》第九期。两首诗题和后一首字句均与胡适日记所录有所不同。

再说徐芳编《诗刊》

徐芳创办《中央日报·诗刊》,并无发刊词之类,因此,此刊宗旨和风格只能从发表的作品去探究。一九三七年一月十日创刊号打头阵的就是徐芳自己的诗《这一把花儿捧给你》,接着又在二月二十日第四期发表《新年》,五月一日第九期发表《无题》,六月五日第十一期发表《山歌》等诗。可见徐芳不仅编辑,同时也身体力行,写下这些可爱的体现她成熟水准的诗。这些诗虽已编入《徐芳诗文集》,但弄明白最初出处,不为无益。

《诗刊》以发表新诗作品为主。当时在全国文坛上已有诗名的沈宝基、南星、林蒲、绛燕(沈祖棻)、李白凤、沙蕾,甚至左翼诗人锡金,以及后来在台湾文坛颇有影响的张秀亚,均有诗作刊于《诗刊》,各具风格,争奇斗艳。当然,还有不少陌生的作者,应为北大等高校爱好新诗的青年学子,毕竟徐芳在北大文学院当助理。兹录四月三日第七期一首短小而别致的李白凤《SPANKER》:

我要在天空中写上名字/因之,昨晚落下的大星/变成我的爱人了/天乃我的袈裟—/点点滴滴的珠泪为些什么呢/你如旋风般的来/又如旋风般的去了/我乃千手千眼佛

注重译诗是《诗刊》的又一特色。从创刊号起,几乎每期都有译诗,先后刊出莎士比亚、华兹华斯、雪莱、歌德、尼采、波德莱尔、魏尔仑等西方著名诗人的诗,还有“海外民歌特辑”(这大概与徐芳同时在编《歌谣周刊》相关)。译者既有梁宗岱、朱光潜这样的名家,也有已崭露头角的吴世昌、包乾元等,译得最多的是李长之。特别是徐芳别出心裁,在六月二十六日第十二期上发表“一诗三译”。华兹华斯的一首《露西》,她请朱光潜、汪伟和她自己各自翻译,一并刊出。她译的当然是白话诗,朱光潜译的是五言,汪伟译的则是四言。徐芳在自己诗末云:“我觉得同一首诗,由好几个人来译,是很有意思的,而且也可看出各人译法的不同。”录朱光潜译如下:

幽人在空谷,结居傍明泉。知者世所稀,孤芳谁怜见。贞静如幽兰,傍石隐苔藓。皎洁若晨星,孑然耀中天。存不为世知,殁不为世惜。幽明已殊途,予怀独戚戚。

此外,《诗刊》对新诗理论,也给予足够的关注。从创刊号起就对新诗的“节奏”、诵读以及诗与散文关系等问题展开讨论,先后发表罗念生《论新诗》《与林庚先生论节奏》,林庚《论新诗答罗念生先生》,高一凌《论新诗诵读问题》,罗念生《与高一凌先生谈新诗的诵读问题》,徐春霖《论诗中的散文》等评论。还有长之的《对于现代中国诗人三个最低限度的要求》,认为新诗应符合“说明白话”“有感情”和“能哼上口”三个最低要求。這些议题至今仍不失其研究价值。

出人意料的是,徐芳晚年回忆自己的文学历程,从未提到编辑《诗刊》,也许她真的忘记了。从五四时期的《诗》开始,经《晨报副刊·诗镌》到二十世纪三十年代的《诗刊》《新诗》,二十世纪四十年代的《诗创造》等,中国新诗史上的专门刊物,都是男诗人所编,徐芳编的这份《诗刊》虽然不像上述刊物那么著名,但她以一位女诗人独立支撑,即使不是绝无仅有,也十分难得。可惜七七事变爆发,《诗刊》出至一九三七年八月一日第十四期被迫停刊。

关露的《寄给太阳》

二十世纪四十年代上海文坛有“四大女作家”,即关露、苏青、潘柳黛和张爱玲(以年齿为序)。年纪最长的关露(1907-1982)的中共地下工作的传奇生涯早已有不少文字述评,不必我再饶舌。

友人杨新宇兄编《你没有读过的诗》(东方出版中心2020年11月初版),专收中国现代文学史上“被遗忘的诗”,共三百二十四家之多,每人一首,有名家遗落之作,更有名不见经传者之佳作,其中就收入了关露的《我是春天底风》一首。当然,关露并非名不见经传者,她是以小说家、诗人和剧评家的身份出现在中国现代文学史上的。

就新诗创作而言,关露在二十世纪三十年代创作的歌词《春天里》(电影《十字街头》插曲)就一曲风行,脍炙人口。后来又出版了诗集《太平洋上的歌声》(上海生活书店1936年11月初版),也广获好评,君平(郑伯奇)誉之为“中国新的现实主义诗人之一”(《评〈太平洋上的歌声〉》,上海《大晚报》1937年1月18日)。《我是春天底风》则选自关露自己的长篇小说《新旧时代》。除此之外,已被发掘的关露集外诗还有不少,据丁言昭、张伟编《关露著译系年目录》(刊《关露啊,关露》,人民文学出版社2001年1月初版),就有《我歌唱》《夜莺》《自我有了生命以来》《吴歌》等多首。但是至少还有一首《寄给太阳》未被发现。

《寄给太阳》刊于一九四五年三月十五日《大陆画刊》第六卷第三号。《大陆画刊》在日本本土、朝鲜和整个中国沦陷区发行,是一本集摄影、绘画、文学创作及文艺评论的文化刊物。第六卷第三号上刊登了张资平的连载《黑面包》、梅娘的连载《落雁》、钱稻孙的随笔《寝食习俗》、方纪生的随笔《中日食物之关系》、沈凤威的小说《双鸳鸯谱》和日本小田岳夫的评论《中国文学杂感》等。《寄给太阳》是该期发表的唯一的一首诗。诗很长,且录前两节:

太阳我总爱着你,/在重限的日子中!/为着你,我有过好些梦想:/我想住到海边,那里/有松树林,椰子香。/当晨风还没有吹拂,/海面还不曾掀起波浪,/我从我底,茅屋里醒来,/我挺着胸,披散着头发,穿着/我常在梦里穿的那件/白色和红色的衣裳;/我就走到海边,向着遥远的,遥远的天,/遥远的岸,遥远的,但是/煖热的东方。/这时我看见你,/我从一道薄云底,云幕里/看见了你冷静的光芒;

也有的时候,/我走到一片沙漠,或是/杳无人迹的平原上;/那时,空中掀起了暴风,/倾泻着茫茫的雨点;/在沙漠上看不见边缘,/平原里找不着路向。/我饥饿,疲乏,寒冷,/看不见我底同类,/寻不着我归去的地方。/于是,突然间,从被风吹解的 /乌云里我看见了/你微笑的光彩,这照明/看见你那照明全世界,/照明万物,照明/永恒不灭的人类的光亮!/于是,/我开始跟你接吻了。

《寄给太阳》虽然含蓄,寓意还是较为清楚的,作者总爱看太阳,期待太阳“微笑的光彩”“照明”她“归去的地方”。作者写过不少歌咏太阳的诗,如以前的《九月的太阳》(刊《妇女生活》1936年10月,第3卷第6期),《寄给太阳》是最新的一首。《寄给太阳》发表整整五个月后,日本战败,宣布无条件投降,中国大地终于迎来了太阳的“光芒”。

赵清阁与冰心

以前写过一篇《赵清阁三提张爱玲》,不妨再来谈谈这位现代文学史上长期被冷落的女作家与冰心的关系。

我藏有赵清阁的一本旧藏,多年前得之于冷滩,是《冰心小说散文选集》,人民文学出版社一九五四年九月初版。书前环衬左上角有冰心的钢笔题字:

清阁存 冰心 五四,十一,十五。

也就是说,此书是冰心的馈赠。冰心是五四著名女诗人,赵清阁的前辈(冰心比赵清阁大十四岁)。赵清阁在《友情的记录》中说得很清楚:

冰心同志是我尊敬的老一辈卓越诗人、散文作家。我初中时代就是她的“小读者”(按:冰心有名著《寄小读者》),而我结识她,成为忘年之交,又已忽忽近五十年春秋了,因此我视她亦师,亦友。

《友情的记录》写于一九八七年,赵清阁认识冰心应在全面抗战爆发之后,据她自己回忆:“第一次见到冰心,是一九三八年在重庆的文艺界抗敌救亡协会上,那时她还未到‘不惑之年。她温文尔雅,风趣和蔼,一望而知是文学大家的风度。”冰心对赵清阁的印象当然也很好,后来曾集句书赠赵清阁:

眉宇清扬照座寒,品题天女本来难。

忽然阁笔无言说,雨后晴虹雪没山。

集前人句书奉 清阁女士哂正 冰心 日本花朝

第一句集自刘墉《题董香光临宋四家书册后》诗,第二、第三句均集自龚自珍《己亥杂诗》,最后一句集自何人,待查。不难发现,冰心所集第一、第三句的第三字上下连起来,正是“清阁”两字,自然而又巧妙。赵清阁得到这首诗,一定也会十分高兴吧?

抗战胜利,赵清阁回到上海,受赵家璧之请,编中国现代女作家小说散文《无题集》,由上海晨光出版公司一九四七年十月初版。赵清阁在《序》中表示:把“近三十年来新旧女作家的最新作品,比较有系统地搜集起来,使读者可以从这些作品里面,窥见她们随着文艺思潮演变的进步与趋势”!此书有两大显著特点:一是冰心、袁昌英、冯沅君、苏雪林、谢冰莹、陆小曼、陆晶清、沉樱、风子、罗洪、王莹等应邀加盟,除了丁玲等左翼女作家,中国现代优秀女作家几乎一网打尽。二是书中只收这些女作家的最新作品,赵清阁自己也新写了有名的《落叶无限愁》。“书名就用了冰心的篇名。”赵清阁在《序》中特别告诉读者:冰心“不顾旅途劳顿,不避溽暑炎热,挥汗为撰《无题》,其文筆干练,意境卓越,诚属难得之作”。

一九四八年秋,为了创作取材北平背景的电影剧本《蝶恋花》,赵清阁有北平之行。她在北平拜访了许多文坛故旧。其时冰心正与丈夫社会学家吴文藻一起寄居东瀛,当她得知赵清阁到了北平,专门写信托经济学家吴景超夫人龚叶雅(散文家,即为梁实秋名著《雅舍小品》作序之业雅)代请赵清阁吃饭,赵清阁在《京华日记怀故人》一文中曾忆及此事:

叶雅让我看了一封冰心从日本寄给她的信,因知我在北平,要她代表请我吃一顿涮羊肉。冰心的盛意使我非常感动,但我不同意这样作;如今大家都很拮据,实在不忍心叨扰朋友,我领谢冰心的情意。

上述几个片段已足以证明,赵清阁与冰心的友谊并非一朝一夕。这本一九四九年以后出版的冰心第一部小说散文选集签赠本,再次记录了冰心与赵清阁的情谊,颇为难得也。

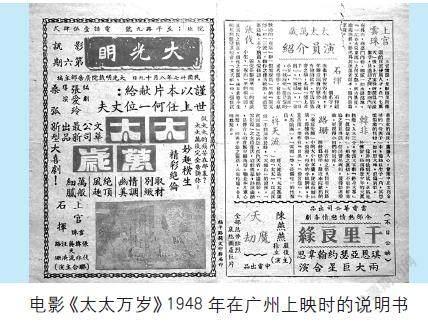

《太太万岁》说明书又一种

张爱玲编剧、桑弧导演的电影《太太万岁》一九四七年十二月十四日在上海首映。当时上海各大影院为配合此片上映所印的说明书,我所见过的就有四五种。我一年前写过一篇《〈太太万岁〉新说明书》,介绍新发现的一九五○年十月也即共和国成立后内地某市上映《太太万岁》的说明书。万没想到,我最近又得到友人馈赠的一种新的《太太万岁》说明书。

这份说明书三十二开对折四面,第一面上印着:

大光明影讯第六期 院址:至平路九号 电话壹伍肆贰

民国卅七年八月十九日 大光明戏院广告部主编

太太万岁 编剧张爱玲 导演桑弧 文华公司最新出品 新型大喜剧!

谨以本片献给世上任何一位丈夫:做太太的痛苦在那里?太太万岁完全告诉你!

妙趣横生 精妙绝伦 取材别致 情调幽美 绝顶风趣 万般细腻

上官云珠 石挥 张伐 韩非 蒋天流 汪漪 路珊(联合主演)

第二、第三面是《〈太太万岁〉本事》,以一千二三百字的篇幅简述《太太万岁》剧情,紧凑而又生动。又有《幸福的狂想曲》等另三部“新片预告”,还有一则短讯《首届国民大会选举正副总统新闻特辑 将在本院隆重献映》。第四面是《〈太太万岁〉演员介绍》,实为上官云珠、石挥、张伐、韩非、路珊、蒋天流六位的“小传”,均绘声绘色,还有两则中外影片预告。现录《太太万岁》女主角上官云珠的 “小传”以见一斑:

上官云珠,是影圈里所推崇的反派优异人才,自《七重天》后,上官云珠被选为反派圣手,其造诣之深,影圈里罕有其匹,饰豪门内眷,细腻一如水银泻地,《一江春水向东流》之何文艳,妖冶风度,处处逼真,影迷为其迷荡者颇多,圈内目为至宝。

我感兴趣的是,这份说明书是当时哪个城市上映《太太万岁》时使用的?显而易见,说明书中的“大光明戏院”,并非闻名中外的上海静安寺路(现南京西路)大光明电影院。这个“大光明戏院”是在“至平路九号”。那么,哪个城市有至平路?据查,广州市有一条叫至平路的老街。说明书第一面和第四面下端又印有一行小字“福平路开文印务局印”,也就是说这份说明书是设在福平路上的开文印务局印的。又据查,也有一条福平路在广州市,这就不是巧合了。再看说明书第三面上那则短讯,其中有句话:新闻特辑“最近在沪杭平津等地上映时,叫座打破任何影片之记录,兹本院为适应观众诸君之需求,藉表敬忱起见,爰不惜巨资于月前派员飞沪向该厂(按:指中央电影摄制厂)租获映权”。请注意“飞沪”两字,也就是说从“大光明戏院”所在城市搭飞机飞往上海,当时这样的城市屈指可数,广州却是这样的城市。因此,综合上述三点,可初步推断,这份电影说明书是广州至平路九号的大光明戏院印制的,时在一九四八年八月十九日。

撰写电影剧本,是张爱玲在小说散文之外开辟的又一条文学创作路径。她的电影拍成上映后,在当时观众中产生了怎样的影响,电影说明书是了解观众接受的一个实证。以前我们只能从上海各影院的说明书得知《太太万岁》在沪上映的盛况,未见其他城市的上映说明书,而今这份说明书的出现,提供了广州上映此片的一个证明,很有意思。

唐弢评张爱玲

二○二一年秋在上海的鲁迅和现代作家手稿研讨会上见到一份文学史家唐弢(1913-1992)的《四十年代中期的上海文学》手稿(不全,缺后半部分)。现存手稿最后一页上出现了张爱玲的名字,引起了我的极大好奇。因为在我记忆中,唐弢似从未写过张爱玲,当然我记错了。唐弢也是大名鼎鼎的新文學藏书家,但我查过《唐弢藏书目录》(中国现代文学馆编印),也未见他收藏张爱玲的书。

查阅相关资料得知,《四十年代中期的上海文学》是唐弢一九八一年十二月在香港中文大学中国现代文学研讨会上宣读的论文,全文发表于北京《文学评论》一九八二年第三期,先后收入唐弢著《西方影响与民族风格》(人民文学出版社1989年12月初版)和《唐弢文集》第九卷(社会科学文献出版社1995年3月初版)。

唐弢此文讨论二十世纪四十年代中期“曾在《万象》写稿以及和《万象》有过关系的作家”时,说到了张爱玲:

我在这里还想谈几句张爱玲。张爱玲的《金锁记》的出现,在当时确实称得上一个奇迹,作品风姿绰约,意象生动。傅怒庵(雷)奔走告语,广为延誉,并于一九四四年五月一日出版的《万象》第三年第十一期上,用“迅雨”笔名,写了一篇《论张爱玲的小说》,纵论《倾城之恋》、《封锁》、《琉璃瓦》、《年轻的时候》、《连环套》等篇,根据心理描写、节略法、风格等几个方面分析,独推《金锁记》为作家“截止目前为止的最完满之作”,“至少也该列为我们文坛最美的收获之一”,我以为这个评论基本上正确。由于作家写的是人生道上她所熟悉的那段有限的生活,成功地写出了她的《金锁记》。以后出于政治偏见,张爱玲满足于浮光掠影,道听途说,不能深入地描写真实的生活,《金锁记》成了她的代表作,既是最初的作品,也是最佳的作品。起点即是顶点。而傅雷当年的评述,“不幸而吾言中”,竟成为不易之论了。

应该指出,文中这段关于张爱玲的论述,就篇幅而言,远低于对废名、钱锺书、师陀等作家的评论,但唐弢毕竟正式提出了张爱玲并给予简评,还是值得肯定,何况这是改革开放以后,内地文学史家首次评论张爱玲。当然,唐弢对张爱玲不无保留,他只是引用和赞同傅雷的观点,自己发挥并不多。他认为《金锁记》是张爱玲前期“最佳的作品”,应无异议,但他所下的张爱玲“起点即是顶点”的结论显然难以成立。此文收入《西方影响与民族风格》时,附录了唐弢给两位读者的一通复信,信中一方面表示对夏志清评论张爱玲的提法有所“保留”,另一方面也承认“我们的文学史没有论述甚至提及(张爱玲)这些作家,尽管有种种不同原因,却还是很大的疏漏和错误”。

然而,此文发表两年之后,唐弢主编的《中国现代文学史简编》于一九八四年三月由人民文学出版社初版,书中仍无关于张爱玲的片言只字,这是一个新的缺憾。而我八十年代常向唐弢先生请益,可惜粗心大意,未能就评论张爱玲与他讨论,也悔之晚矣。

还应提到的是,宋淇参加了一九八一年十二月香港中大的研讨会,他同年十二月二十五日致函张爱玲通报,并对王辛笛、柯灵发言中提到张爱玲作了介绍,但未提及唐弢。因此应可判断,张爱玲并不知道唐弢这段评论。