头发的图像诗:爱欲、奇迹与权力

影像是借由其静止的瞬间所捕捉到的辩证运动来界定的。

—吉奥乔·阿甘本

二○一四年,在古埃及最著名的“背教者”、第十八王朝第十代法老阿肯那顿的新都“太阳城”阿玛纳(Amarna)遗址,一队荷兰考古学家出土了几百具平民女性的遗骸。令考古学家惊讶的是,经历了将近三千五百年的风沙摧折,这些骷髅身上唯一没有解体的组织是浓密繁复、分股编织而染了多种颜色的头发—这些头发很快被化学分析证实是假发,从不同的人头上收集,用鲜花精油调以松脂和牛羊脂肪浸染(故而不腐),死后才戴上头颅。这些华丽的假发是这些无名无姓的平民死者唯一的随葬物,她们无法像法老那样担负耗时耗财的木乃伊制作过程,更无法拥有私人墓室,却依然倾其所能,为自己准备了通往来世之旅的唯一“护航物”。

据参与挖掘的威廉米娜·韦勒克·文德里奇(Willemina Willeke Wendrich)教授等考证,阿玛纳女性佩戴这些复杂的假发是为了取悦圣牛女神哈托尔(Hathor)。除了头顶两枚牛角之间醒目的日轮与蛇,这位司掌爱情、女性美和生殖力的女神的另一标志就是扎着发带的黑色假发。由于哈托尔同时肩负西方守护者和死者接迎者的职责,这些下层女性以自己唯一能负担的方式,将自己的头发处理得光彩照人,以期死后获得这位别号“美发者”“鬈发女士”的女神的庇护。其他别名“美发者”的古老神祇还包括印度教三相神(Trimurti)之一的毗湿奴,他在南印卡纳塔克邦曷萨拉王朝古都贝鲁尔(Belur)的主神庙就被称作“英俊的美发者神庙”(Chennakesava Temple)。

埃及的哈托尔在古希腊的对等神祇是阿芙洛狄忒,在古罗马是维纳斯。上述阿玛纳女性落葬约三千年后,桑德罗·波提切利《维纳斯的诞生》(1485)是对头发及其唤起爱欲之潜能的美妙礼赞。维纳斯的双足看似立于海贝内壁实则更接近漂浮,看似采取了继承自古希腊“羞赧维纳斯”(Venus Pudita)原型的对位平衡站姿(contrapposto),实则更接近一种在想象之眼而非自然主义之眼中才能成立的轻盈的失重:在西风仄费洛斯及其宁芙伴侣克罗莉丝(Chloris)的吹拂下失重,在线性而非景深透视的浪花上方失重,在周身发丝的托举和牵绊中失重。画中的轻盈之物,维纳斯的鬈发、西风的翅膀和岸树的枝叶均以真金高光,笔触近似东正教圣像画中勾勒圣母衣袍或天使发丝的“阿西丝特”。赤裸的女神周畔,无论是用半透明发带局部束起的向一侧飞舞的发,还是被她用左手扯向另一侧以掩盖下身的发,头发都在牵引爱欲的凝视,前者通过敞开,后者通过遮蔽。

说起来,立姿人像与飘扬的长发本有些相悖之处,前者静而后者动,前者归拢视线而后者分散目光,前者走向光阴的凝固,后者暗示时间的流逝,前者试图以完成时唤起对往昔的记忆,后者即使完成也处于进行时的波涛盈溢之中,持续求爱于瞬间。瓦尔特·本雅明曾在《拱廊计划》中提出“辩证影像”(dialektisches Bild)的概念:“并不是过去事物向当下事物投射的光亮,或者当下事物向过去事物投射的光亮;相反,影像正处于,曾在之物与当下在一瞬间共同汇集而成的一个星丛中。换句话说,影像是静止的辩证法。” 吉奥乔·阿甘本对之进一步阐发:“影像的生命既不是由单纯的不动构成的,也不是由有序的运动构成的,而是由牢牢把握着两者之间张力的中顿的瞬间构成的。” 可以说,入画的头发便是这样一种由动与不动之间充满张力的瞬间构成的、典型的“辩证影像”。

波提切利《維纳斯的诞生》局部(1485)

文艺复兴医学炼金术之父帕拉塞尔苏斯在《论水精(宁芙)、气精、地精、火精和其他精灵》(Liber de Nymphis, sylphis, pygmaeis et salamandris et de caeteris spiritibus, 1566)中提到,维纳斯自己就是宁芙之首,最高阶位的水之精灵。如若我们思及维纳斯诞生的场景—于海浪的回旋中,于泡沫的碎裂中,于沾露的海贝上—这一另类神谱也非全然荒谬。帕拉塞尔苏斯进一步指出,宁芙有肉身,和动物一样会死亡,和人类一样有理性,唯独没有灵魂,她们追求与人类男性结合,因为倘若能诞下人类的孩子,宁芙和这孩子就都能获得人的灵魂,进而成为可被上帝拯救的对象。

阿甘本热爱这则叙事,在《宁芙》(Ninfe,2007)一书中,他将本雅明式的“影像”比作宁芙。正如宁芙为了成为全然的人需要与人类交合,影像是一种有待被人类激活的“激情形式”—阿甘本借用了阿比·瓦尔堡创造的“Pathosformel”一词,并暗示这种激活可以依靠人类的想象去完成:“天球是人们为影像投射其激情的地方……天上的星丛就是最初的文本,在这个文本中,想象读出了永远不会被书写下来的东西”;“一段纯粹历史的生命就是宁芙式的生命。为了变成真正鲜活的生命,正如帕拉塞尔苏斯的元素精灵一样,影像需要经受与人们的合体……影像就是遗痕,那些先于我们的人们所希冀、所欲求、所害怕、所压制的东西的痕迹。因为,正是在想象之中,某种像故事(历史)的东西才成为可能;正是通过想象,在所有新的衔接点上,历史被决定下来。” 在这一意义上,介于有机物与无机物之间、肉体组件与身外物之间、随时可以从纹丝不动进入蓄势待发的头发,就是一种阿甘本意义上的宁芙式的存在,激活它们的是人的目光,更是哺育这目光的人类的想象。更不用说从庞贝壁画到拉斐尔前派的画师们有多么热衷于描绘宁芙自身的发丝了,这些发缕或飞舞在空中(如《维纳斯的诞生》中克罗莉丝的发)或湿漉漉披散在肩头(如约翰·沃特豪斯《许拉斯与宁芙》中水仙们的发),持续唤起一种在律动与静止之间逡巡的、被画框限定却又向看不见的远方弥漫的爱欲,呢喃着要将观者从此刻此地带去一个更自由因而更美的地方。

诗人同样如此。《维纳斯的诞生》问世后一百多年,威廉·莎士比亚在他献给至今身份不明的“俊美青年”(Fair Youth)和“黑夫人”(Dark Lady)的连环十四行诗中,一再提及发丝的多重美德。在诗人仰慕的青年那里,它们不仅形态优雅蓬松,还散发连香花薄荷都要觊觎乃至窃取的芬芳:“我怪罪那百合偷窃你的素手,/又怪马郁兰蓓蕾盗用你的秀发”(十四行诗第99首)。在他爱恨交织的黑夫人那儿,虽然头发的形态遭到了“反情诗”式的嘲讽(“发若是铁丝,她头上铁丝婆娑”,十四行诗第130首),其乌丽的色泽却受到高度肯定,以至于颠覆了金发美人的古典传统,重新定义了美:“所以我情妇的头发黑如乌鸦,/眼睛也恰好相衬,就像在哀泣……这哀泣那么配合它们的悲痛,/大家齐声说:这就是美的真容”(十四行诗第133首)。不过,《莎士比亚十四行诗集》(Shakespeareʼs Sonnets)中最能体现诗人对头发的执念的,或许是献给俊美青年或“俊友”(Fair Friend)的第六十八首商籁:

如此,他的脸颊是往昔岁月的地图,

那时美如今日的鲜花,盛开又凋落,

那时伪劣之美的标记尚未生出,

也不敢在生者的眉端正襟危坐;

那时,死者金黄的鬈发丝,

仍属于坟茔,尚未被剪下,

去第二个头颅上,再活第二次,

逝去之美的金羊毛尚未妆点别家:

古代的神圣时辰在他身上重现,

恰是本真的它,没有任何装帧,

不用别人的青翠织造他的夏天,

不为更新自己的美去抢掠古人;

造化就这样把他当作地图珍藏,

向假艺术展示昔日之美的模样。

(包慧怡译)

全诗以“地图”意象开篇和收尾,这是一种“脸颊—地图”。莎士比亚使用的早期现代英语“地图”(map)一词正来自中古英语“mappa”,“mappa”常作为“mappamundi”(世界地图)的简称,指中世纪最常见的T-O圆形地图:欧洲人眼中的三大水系(尼罗河、顿河与地中海)交错成T字从地图中央将世界分作三块,世界则被想象中的大洋围起,在羊皮或牛皮手稿上呈现一个圆圈。T-O地图是人脸的一个形象比喻(莎士比亚推崇的前辈诗人乔叟亦使用过这一比喻),诗中这份脸之地图是一份保存消失之物的古董手稿,记录了一个失落的黄金年代的地貌。在这黄金年代中,美同时是真,像花儿一样自然盛放又自然死亡,没有人用次等的、假冒的美去改写自然,人们可以通过阅读这张地图(“他的脸颊”)看见造化的完美,进而去想象一个业已失落的本真的世界。与之相对,诗人在第二和第三节四行诗(quatrain)中集中火力针砭了时下制作假发套的流行风尚—尤指从已故之人头上剪下金黄的鬈发(golden tresses of the dead),经过处理后戴在一个秃顶者、或是一个天生发色并非金黄的人头上,让“逝去之美的金羊毛”(beautyʼs dead fleece)这一“属于坟茔”(right of sepulchres)的事物“去第二个头颅上,再活第二次”(To live a second life on second head)。就如希腊神话中伊阿宋及其远征队追寻金羊毛的英雄时代不会复返,今人也不该“用别人的青翠织造他的夏天”(Making no summer of anotherʼs green)或“為更新自己的美去抢掠古人”(Robbing no old to dress his beauty new)。不同于用生者捐赠或售卖的发卷制作的假发—荷兰考古队在阿玛纳出土的古埃及女性假发属于这种情形—莎士比亚为我们勾画的是一种骇人的“阴间技艺”(lʼart macabre):通过掘墓开棺去剪取死者头上尚未腐烂的秀发。头发的生命本应随其主人生命的终止而终结,但假发的技艺使这些断发在“易主”后获得了一种不自然的“再生”,第六十八首商籁的叙事者指出这种假艺术(false Art)不仅是对死者的亵渎,更是对由“他”所代表的本真之美的亵渎。

在莎士比亚写作十四行诗的年代,全英国最华丽最昂贵的假发套只有一个去处:将近花甲之年的女王伊丽莎白一世本人。女王自己的发色介于金色和红色之间,像我们在她少女时期以及初登基时期的肖像和历史文献中看到的那样。但当她年过半百,两鬓开始斑白,便在几乎一切正式场合佩戴用金栗色鬈发精心制作、饰以海量珍珠的夸张发套,如我们在她以《彩虹肖像》和《寓言肖像》为代表的晚年肖像画中所见。据说女王一度宠爱的埃塞克斯伯爵罗伯特·德弗罗(Robert Devereux, Earl of Essex)有天晚上从爱尔兰战场返回,未经禀报就冲入了她的闺房,因而不小心看见了未戴假发、头发稀疏斑白的女王,致使女王勃然大怒,为他后来的彻底失宠乃至被处决点燃了最后一根导火索。女王虽然年事渐高并且早已决定一辈子独身,不再像年轻时那样被来自世界各地的求婚者环绕,但依然享受舞会、看戏、吟诗等宫廷娱乐活动,对于子民们对她体态和容貌的奉承也总是照收不误,尤其满意于宫廷诗人献给她的种种准女神式的头衔(维斯塔贞女、月神辛西娅或阿尔忒弥斯、“仙后”格罗丽安娜等)。

小马可·季雷慈1595 年为女王所作肖像,时年伊丽莎白62岁

南安普顿伯爵《柯布肖像》(1590-1593)

有鉴于此,不乏注家为莎士比亚在诗集中无差别抨击“假艺术”的做法捏一把汗—作为一位日渐成功的剧作家和剧院经理,一五九五年后莎士比亚的活动圈子和宫廷联系日渐密切—甚至猜测他正是顾忌到这些遍布诗集的不定时炸弹,才在一百五十四首连环十四行诗完成后十多年后(1609年,女王已去世六年)方决定将它们正式付梓。《莎士比亚十四行诗集》延迟出版背后的隐情恐怕永远无法完全为我们确知,但就第六十八首商籁本身而言,诗人主要致力于在一个充斥着“假艺术”(由假发象征)的世界中,捍卫俊友的本真之美。四百年来,莎学家为诗集中的俊友找到了多位可能的历史原型,其中呼声最响的候选人、莎士比亚的恩主之一南安普顿伯爵亨利·里欧赛斯利(Henry Wriothesly, Earl of Southampton)恰是一位著名的“美发者”,现存南安普顿伯爵的《柯布肖像》(Cobbe Portrait)上,他也确实有一头披肩倾泻而下、微卷而华丽的栗色长发。

但茂密的秀发有时会将其爱欲机制转入截然不同的领域。香气扑鼻的长发曾是风尘女子抹大拉的马利亚性魅力的表征,当她用眼泪为耶稣濯足、用头发为他擦脚后,她“许多的罪都赦免了,因为她的爱多”,提香、鲁本斯、贝希等都浓墨重彩地描绘过这一刻。而在中世纪圣像画和圣徒叙事传统中,马利亚以苦行者的身份隐遁于沙漠,作为女隐修士的她不再打理自己的头发,直到它们如野人的毛发般覆盖了她的全身;在另一个版本的叙事中,由于马利亚在沙漠里不再在意穿着,衣衫和面纱穿破了都不曾更换,为了遮挡赤裸的身体,她的头发就以前所未有的势头葳蕤生长。这两种“奇迹叙事”(mirabilia)共同导致在一系列中世纪盛期与晚期的彩绘手抄本与象牙或木质雕像中,马利亚被塑造成仅有头部和手脚露出头发织就的罩衫的“长发妹”形象,尤其在表现马利亚升天主题的画面中,头发更是几乎将她周身吞噬殆尽,使她获得了“绵羊马利亚”的昵称。

埃及的马利亚从圣佐西马接过斗篷

“绵羊马利亚”的形象其实是圣像画家混淆抹大拉的马利亚与另一位同名女圣徒埃及的马利亚(Maria Aegyptiaca,c. 344-c. 421)的结果。后者是公元四世纪著名的“沙漠教母”,皈依前同样是风尘女子,曾踏上在前往耶路撒冷的途中沿路向香客卖笑的“反朝圣”之旅。根据她的传记作者耶路撒冷的索弗罗尼乌斯(St. Sophronius)记载,埃及的马利亚作为苦行者遁入沙漠后在约旦河畔邂逅了巴勒斯坦的佐西马(St. Zosimus),后者把自己的斗篷递给了仅用长发蔽体的她。在两名“浪子回头”的马利亚身上,“多毛症”(hirsutism)都成为了悔罪和禁欲生活的象征,永不修剪、狂乱生长的毛发所暗示的野兽品质与苦行者内心的灵性构成了鲜明对照。与此同时,浓密的头发织成的“衣衫”成了区分个体肉身之内与外的最后一道边界,这边界始终暧昧不明:头发生成自身体故而内在于它,但头发显现和活动的场域主要又是体外的,既内且外,头发犹如我们亲密栖身的第二层皮肤。

九世纪以前,头发是指甲和牙齿之外仅有的受到教理认可、允许从圣徒身上取下制成圣物的身体部件。人们有时相信圣徒的头发在主人死后仍会持续生长,不腐的头发被看作圣徒资格的明证之一。在更为俗世的语境中,头发的多寡和造型常与力量、权势、社会地位紧密相连,并且在不同的文化语境中有截然不同的准绳。罗马公民蓄短发,认为男子留长发是蛮族的标志,或是缺乏男子气概的表现。被罗马人视为野蛮的日耳曼各部族却普遍将头发与勇气和力量相连:法兰克人相信国王不能剪发,尤其是战争前,否则其力量会大幅削弱;“伦巴第人”(Lombards)一词来自“长胡子”(Longabardi),由原始日耳曼语词素“长”(langaz)与“胡须”(bardaz)构成;塔西佗在《日耳曼尼亚志》中写道,卡狄人(Chatti)“男人刚刚成年,就把须发蓄起来,直到他杀死第一个敌人用以表现自己的勇敢以后,才站在敌人血淋淋的尸体上,将脸剃光;从此他才算尽了自己出生的义务,才不负自己的国家和父母”;而塔西佗笔下的斯维比人(Suebi)则将长发在脑后绾成一个髻,“酋帅们则更在髻上加以装饰……但这完全是出于一片纯朴天真,没有丝毫冶容求爱的念头。他们只是认为在交战的时候,将头发这样装束,可以使自己显得高大可怕一些”。奇幻剧《权力的游戏》中的草原游牧族多斯拉克人把长发编作发辫,只有战败时才会剪发(龙母的第一任丈夫,从未吃过败仗的卡奥卓戈“一生中从来不曾剪发”),此设定或许受到同样尚武的古日耳曼人习俗的启发。

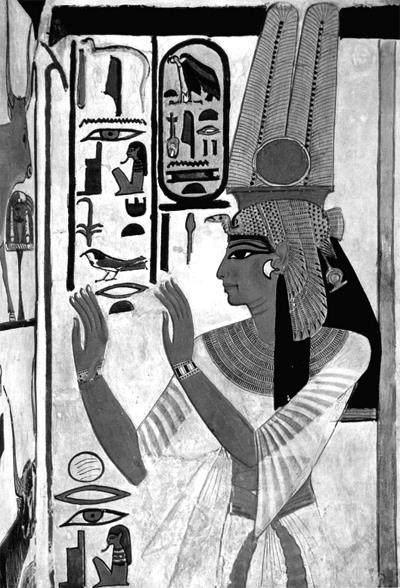

奈芙爾塔丽的组合发式,公元前十三世纪壁画

《旧约》中关于剃发会削弱勇士之力的最著名叙事是大利拉与力士参孙的故事。以特定方式装点须发则能够彰显力量或王权,我们至今可以在卢克索王陵谷的祭庙壁画上看到,古埃及第十八王朝女法老哈特谢普苏特(Hatshepsut,约公元前1473年至公元前1458年在位)用“内梅斯”法老发巾(nemes)、立蛇发饰(uraeus)和仪式性胡须将自己的女式发型全然遮起,通过妆扮成男性来为统治正名。古埃及历史上那些单独以法老之名执政或与法老配偶共同执政的女王们—包括第十二王朝的“鳄鱼女王”索贝克奈芙鲁(Sobekneferu)、第十九王朝拉美西斯二世的王后奈芙尔塔(Nefertari)、托勒密王朝的“伊西丝再世”阿辛诺伊二世(Arsinoe II)等—都通过精心操控自己的仪式发型和冠冕来传递不同的权力信息。其中一些通过极力去女性化来树立阳刚的准男性法老形象,另一些则毫不掩饰自己的性别特征,将女性之美与法老的威严巧妙地结合在重重叠加的组合发式中。

瓦尔堡认为影像是通过历史记忆来传承的,影像的传递过程暗含一种“死后的生命”。阿甘本则相信瓦尔堡式的“魅像”或“激情形式”是历史记忆的结晶体,历史学家必须去深研这些激情形式的死后生命,才可能重新赋予它们曾经在真实的光阴中拥有过的能量与时间性。或许很少能有其他图像如头发一般—如那些被用锤子凿入岩壁、用刀尖刻入象牙、用矿物绘入羊皮、用蛋彩画上木板的发缕一般—在多种意义上富含“死后的生命”,像它们那样在每一处无风之地牵动我们的眼睛和心灵。