再读伯格曼:穿透人类心灵的亮光

王凯梅

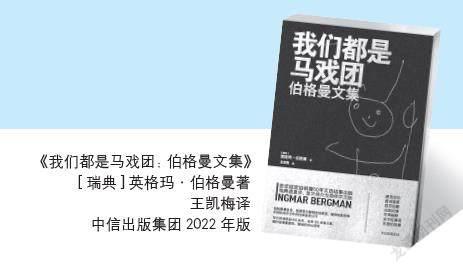

几乎就是整整两年前,我坐在上海家中的书桌前,打开瑞典语版本的《伯格曼文集》,心怀敬意地进入电影大师用文字创作的心灵迷宫。窗外传来的救护车的呼啸声开始渐渐远离我,各种关于疫情的信息引发的慌张被伯格曼静谧深情的文字安抚着,心情平静了下来。两年后,我坐在同样的书桌前,打开中文版的《我们都是马戏团:伯格曼文集》,黑色硬皮封面上烫着银色大字体的书名,封面上还印着一只棕金色的握着钢叉的小魔鬼的图案。伯格曼用电影探讨生死、信仰和上帝的沉默。对于他是否有宗教信仰的提问,他的回答是:我不属于任何教派,我有我自己的天使和魔鬼……伯格曼手绘的小魔鬼成了他的另一个自我,被他用在各种文件上的“魔鬼签字”。

英格玛·伯格曼(Ernst Ingmar Bergman,1918-2007)

我将书捧在手上,手指翻动纸张,书的厚度和温度是两年来在电脑上翻译的历程中,屏幕无法传递的感受。过去两年的翻译工作,与大师相处的时光再一次浮现眼前,与此同时,窗外救护车的呼啸声也再次密集起来。

在我小的时候,父亲有时候会准许我跟着他去斯德哥尔摩周边的农村教堂布道。我们一起在春光灿烂的田野上骑车,父亲教我识别路上的树木、花草和飞鸟的名字,我们一整天相伴同行,全然不去理会外面世界的苦痛。

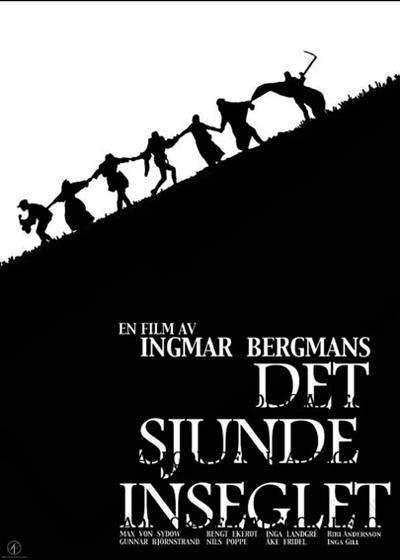

这是《我们都是马戏团:伯格曼文集》收录的第一篇文章的第一段,是伯格曼为影片《第七封印》在美国宣发时撰写的节目单。那是一九五七年,伯格曼刚满三十八岁,他的事业正井喷似的发展,手中同时酝酿和制作着六部电影和大戏;同时,他的个人生活却如入谷底:三个破碎的婚姻等待他去修复,六个孩子需要他抚养。伯格曼身体疲惫,内心更是被失败的焦虑侵扰得无法安宁。一九五四年,在他为瑞典隆德大学的同学们做的“关于电影”的演讲中,伯格曼对自己的导演梦做了这样的注解:

一个野心勃勃的电影导演在拍电影时需要把持的平衡,比一个马戏团的杂技演员不带安全保护在钢丝绳上翻跟头会更加惊险。电影导演和走钢丝的演员所面对的是一样的逃不掉的风险,他们都明白:我会掉下去摔死。

今天,我们公认的伯格曼在电影史上的重要地位,首先是他用电影视觉化地展现人类精神世界的孤独、恐惧、信仰和疑惑,他的电影表达的主题和表现形式,都像是只为知识分子精英阶级服务的。在我们心目中,伯格曼是高冷、晦涩、难懂的艺术电影的代言。我曾经和影像艺术家杨福东谈起过伯格曼,他幽默地说剪辑师说他的电影非常伯格曼,因为他们都很“慢”。

毫不怜惜地自我批判和敏感戒备地自我辩解,文集中展现出一个内心总是处在纠结和矛盾中的伯格曼。他甚至创造了一种“我和我的对话”的题材,拟造出多个身份的他者来采访自己,通过“他人”之口,他说出那些同行之间过于礼貌不好启口的实话,例如,“谁想看伯格曼的电影啊,我更想去看西部牛仔片”。同时,他也毫不留情地反击那些在他看来对自己作品不公平的评价,例如:“我忍受不了您的批判,我恨不得干掉您!”尤其精彩的是文集中一篇发表于一九九四年,题为《英格玛,你何时歇手?》的文章,伯格曼虚拟一位生着病坚持来采访自己的文化记者,文中伯格曼竭尽己能曝露自己性格中的怪癖,讲诉生活的经历和经验,最重要的,伯格曼借女记者之口,传递他对戏剧的情感,以七十六岁之身躯保持对舞台的热爱和执念。

对伯格曼无比膜拜的伍迪·艾伦曾经说过:如果我一辈子能拍一部像《第七封印》这样的片子,我就心满意足了。而伯格曼的每一部片,都是这样的精品。是否精品,身为创作者的伯格曼却心存疑惑。在《第七封印》杀青之际,伯格曼以“我和我的对话” 采访自己:

第五个问题:您最想拍哪种类型的电影?《第七封印》后您接下来拍什么?

回答:我最想拍的电影就是我刚刚拍完的电影,它的名字叫《第七封印》,我必须不遗余力地尽我做父亲的职责,全力为它做宣传。当然我不能像你保证这就是一部好看的电影。

《第七封印》是二十世纪九十年代,我看的第一部伯格曼的电影。我还清楚地记得那是我在瑞典的第一个冬天,一个周末晚上,电视上开始播放一部黑白电影。我被电视屏幕上一袭黑衣,只露着惨白面孔和一丝嘲讽笑意的死神的形象惊悚到了,还有那句在瑞典可能是家喻户晓的经典台词:

Vem är du? (你是谁?)

Jag är döden. (我是死神。)

现在回忆起来,《第七封印》对于当年那个来自中国的刚刚大学毕业的我的震撼,不僅是关于伯格曼的,它更让我认识到我所在的这个国家,这里的国民性格与我熟悉的认知超越地理和文化的差异:这是怎样的一个民族啊?国家电视台竟会在周末晚上的黄金时间播放一部关于死亡的电影!

森林里,死神在与骑士下棋;一个光着身子的男人死死抓住树干,瞪大的眼睛中充满惊恐,在他身下,死神开心地锯着树桩;远处轮廓柔软的山峦上,死神正拉着人们跳舞,最后一支通往死亡国度的舞。

这是伯格曼用文字描写的与传教士父亲一起的童年往事,在父亲布道的教堂里看到的图片、壁画,对死亡的恐惧和不解早早地植入心气凝重的少年心中。“我一直在想一个问题,如何将儿时的这段经历和感受具体地表达出来,我一直在为这个问题寻求答案。”伯格曼儿时的图像记忆,通过他的御用摄影师Gunnar Fisher创作的一帧帧经典画面,共同成就了影片《第七封印》,伯格曼淳朴且真诚地总结自己的创作初衷:我的目的是像中世纪的工匠画画一样创作,拥有同他们一样的普世观、敏感和喜悦。

这正是伯格曼的内心与创作复杂性和多面性的表达。他一向被视为用影像进行哲学思考的高冷大师,《第七封印》里死神与骑士下棋的场景几乎成为人类面对死亡苦苦挣扎的代言,但我们似乎忽略了,《第七封印》的故事其实是架构于中世纪的欧洲民间歌谣,关于它的图像来源,是十五世纪的德国职业画师在瑞典教堂创作的宗教壁画。伯格曼所追求的普世观,对权力欲望的讥讽,对上帝存在的质疑,在《第七封印》中,通过一对马戏团小夫妻的唱词表现得鲜活淋漓—

母鸡在湖边学猫叫

死神在海边放臭屁

道路很宽,门很窄

台下看戏的村民哄笑起来,此时镜头转向马戏班子演唱的后台,铁匠的风骚老婆正在和马戏团演员调情。《第七封印》成为当年瑞典电影局投资的电影中流传最广的作品,伯格曼在创作中有考虑观众的感受和票房反应吗?在“关于电影”的演讲中,伯格曼以“必须全盘地接受观众的反应”为题,反复比较了让最普通的观众明白自己的故事的同时,导演需要妥协的底线在哪里,如何满足观众的需求;又在什么时候导演必须坚持自己的艺术信念,乃至撒泼、骂人。拍电影的理想,对于彼时的伯格曼,他的理想是做一名中世纪的匠人:“我的手艺就是从石头里雕刻出脸、躯干和身体。我不在意当下人们怎么评判我,也不理会将来人们的批判,我的名和姓不会刻在石头上。有一天我走了,名字也会跟着消失。但我的一小部分会存活在无名集体的胜利中,无论它是一条龙、一个魔鬼,或许是一名圣人,对我来说,都可以。”这位一辈子不相信他的名字会同他的作品一样永恒的艺术家,做到了他的追随者法国导演戈达尔通过他的处女作《穷途末路》中的人物所表达的—“成为不朽,然后死去”。

电影《第七封印》海报

再回到书桌前如此安静的上海,窗外春光明媚,所有足不出户封在家中的人,都拥有一份想象力构造的自由。我又想到,伯格曼常被我们理解为是一位孤傲自恋,不闻天下事的文化精英,其实我们又错了,在他身上体现的知识分子的良知,就是他用自己的作品对抗暴力与不公。一九四四年,时任瑞典赫尔辛堡城市剧团团长的伯格曼执导剧团演出《麦克白》,他回忆起几年前他第一次排演该剧的情景。战争的阴云笼罩在每个人心头,电话铃声不断,剧团的人员要应征入伍。然而,《麦克白》竟然要上演。为什么?就像二战初,英国财务大臣提议战争期间,政府把对文化艺术的财政支持转做军备时,丘吉尔的回应:那我们还为何而战?越是这样的此刻,我们更需要有当年伯格曼排演麦克白的勇气,带着他穿透人类心灵的亮光,去揭示世界的真相。

二○二二年四月六日于上海市长寧区