微塑料在水土环境中的来源、危害及其检测方法评述

潘伟亮,罗玲利,敖良根,谢会敏,蒲麟鑫,王书敏,2

(1.重庆交通大学 环境水利工程重庆市工程实验室,重庆 400074;2.重庆文理学院 化学与环境学院 环境材料与修复技术重庆市重点实验室,重庆 402160)

微塑料(MPs)的普遍定义为小于5 mm的聚合物颗粒,于2004年被汤普森首次提出。塑料行业自1950年以来增长迅猛,2019年全球塑料产量几乎达到3.7亿t,而到2050年可能达到330亿t[1-2]。据了解,微塑料可被水生和陆生生物吸收和摄入,随即作为食物转移到人体内,进而可能构成潜在的健康风险[3-4]。

有研究表明,水土环境中的微塑料主要来源为人类活动[5-7]。累积在不同环境中的微塑料,由于其体积小,容易被许多生物误食[8]。故此,本文综述了微塑料在水土环境中的来源及危害,并对现已有的检测方法进行归纳,总结出微塑料对环境的潜在风险,以期对微塑料的未来研究提供方向。

1 水土环境中微塑料的来源

水土环境中微塑料来源广泛,但最主要的来源是人类生活产生的塑料垃圾。塑料最先由人类为生活便利发明创造,而后随着塑料的广泛应用,产生塑料衍生物污染。微塑料在人类日常生活[5-6,9]、工业生产[5,10]、农业薄膜及水产养殖[10-13]、污水污泥排放[10,13]等过程中产生,见表1。微塑料来源包括直接来源和间接来源。直接来源主要是人类生活、工业生产和农业水产养殖;间接来源主要是直接来源的衍生物,如大型塑料垃圾填埋分解、污水厂排放以及污泥利用等,了解微塑料在不同环境中的差异将有助于更好评估微塑料的风险[11]。

表1 水土环境中微塑料的来源及其主要形状Table 1 Sourles and main characters of microplastics in soil and water environment

2 水土环境中微塑料的危害

据估计,到达海洋的塑料有70%~80%是由河流输送的,主要输入物来自制造和使用过程中处理不当的废弃物、农业和土地以及WWTP的污水[15]。由于塑料聚合物表现出最小的生物降解性,因此在环境中可保留数百到数千年,在此期间会因为紫外线辐射、物理力和水解而分解成更小的碎片[16-17]。水土环境中的微塑料通过污水回用、土壤地下水渗透等途径相互污染,而后通过较低营养级的生物转向较高营养级的生物,进而最终回到人类身体中,造成危害。

研究表明,小的微塑料更容易在生物体内积累,一般认为微塑料的粒径越小,对生态系统的危害越大[6,11,18-19]。微塑料对生物的危害多种多样,见表2。

目前已在女性胎盘发现微塑料,而对胎盘中微塑料颗粒的分析表明,有3种被鉴定为热塑性聚合物,其他9种聚合物可能来自人造涂料、油漆、聚合物、化妆品和个人护理产品等[20]。来自意大利的研究调查到意大利的东南部的一条河流Ofanto,每立方米的水体里有0.9~14个微塑料颗粒[20]。事实上,已有多个国家的河流、湖泊里,甚至在大海中,都检测出了这样的微颗粒[4,21-24]。2020年,香港的一份研究表明,在对110份地表自来水样本的检测中,有86份样本里都检测到了微塑料颗粒,比例为78.2%,每个有问题的自来水样本中,平均有大约3个微塑料颗粒[25]。在食物、食盐中,也有检查出微塑料颗粒的报道[26]。有学者在墨西哥发现了从土壤到鸡的微观和宏观弹性转移的证据,评估了土壤、蚯蚓粪、鸡粪、作物和小发明(用于人类消费)中的微观和宏观塑料,确认微型和大型塑料能够进入陆地食物网[27]。

表2 微塑料对水土环境中生物的危害Table 2 Hazards of microplastics to biology in water and soil environment

3 水土环境中微塑料的检测方法

水土环境中微塑料的来源和危害表明,微塑料对人类生活影响巨大[33]。为避免潜藏的健康风险,了解并掌握怎样检测水土环境中微塑料的含量非常必要。

微塑料的检测方法多种多样,但目前对不同环境中微塑料的检测方式已逐渐趋向一种较为统一的方法。从采集样品到鉴别出水土环境中微塑料的含量,一般先经前处理,用不同物理化学处理环境中的样品,待消解掉尽可能多的干扰物质后,采取红外光谱等方式进一步分析内部聚合物。

3.1 水土环境中微塑料的采样方法

不同水土环境,采样方法、样本量不同。首先,采样点在采样区域要尽可能均匀分布,并考虑地理环境的差异[6,8,10]。其次,为避免二次污染,通常采用不锈钢采样工具,采取的样本尽量放在玻璃瓶、锡箔纸等不含微塑料或者形态极其稳定的实验塑料密封袋中[6,8,10,34-35]。最后,采取样本在运往实验室过程需做相应处理,水样、土样一般不做特殊处理,而生物样本则需要做处理以防腐坏[8,18,20]。微塑料样品采集方式见表3。

表3 水土环境中微塑料的采集方式Table 3 Collection methods of microplastics in water and soil environment

3.2 水土环境中微塑料的提取方法

为更好的减免微塑料所处环境中其他物质的干扰,通常分为以下步骤。首先是通过加入浮选剂(饱和状态)浮选,目的是浮选筛分,萃取、分离密度不同的污染物。其次是将浮选后的样本的上清液过滤,目的是将微塑料聚集在一起,便于进一步处理。最后是将滤膜及其富集的微塑料物质放置相应容器中,加入消解剂消解,最后再次过滤得到待测目标物。见表4,水土环境中微塑料分离的浮选剂多种多样,通常可一种单独使用也可多种串联使用[32,35]。滤膜则可使用尼龙滤膜、纤维素滤膜等稳定性好的滤膜,滤膜孔径可根据实验需求选择[38-40]。消解剂则使用过氧化氢和芬顿试剂居多,实验过程中常常根据不同情况调节消解剂浓度及滤膜种类[3,38]。

表4 微塑料颗粒提取步骤中的相关试剂用品Table 4 Related reagents in the extraction steps of microplastics particles

3.3 水土环境中微塑料的检测方法

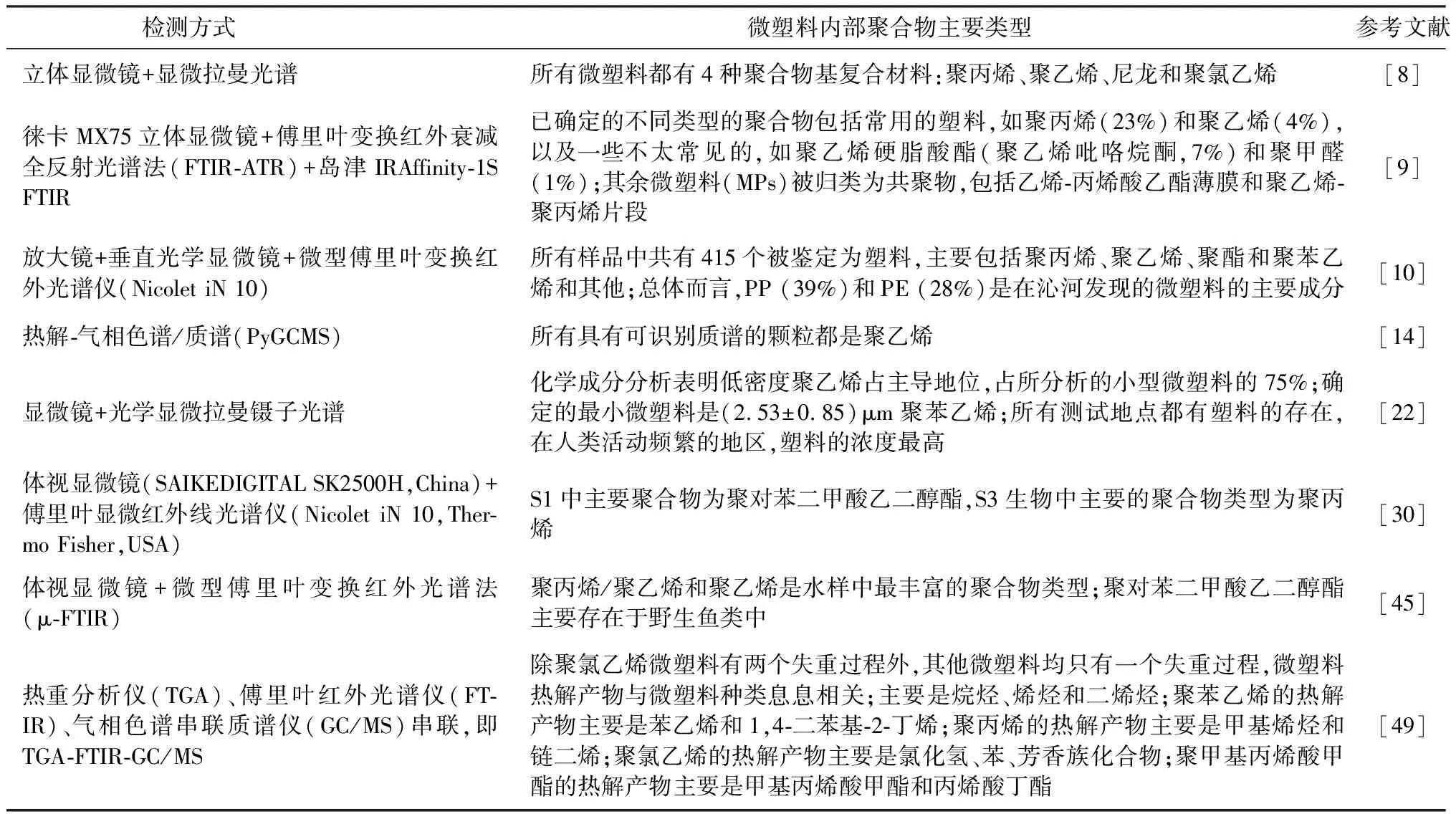

水土环境中微塑料的检测方式通常分为两个步骤。一是用显微镜等较直观的仪器观察记录微塑料物理特征,如微塑料的形态(碎片、颗粒、纤维)、颜色(彩色、白色、黑色)和粒径(0~5 mm)等[3,5-6,8-11]。微塑料形态通常分为碎片、颗粒和纤维状等,表1梳理了部分文献的微塑料形态结果。二是使用红外光谱、拉曼光谱等精密仪器测量微塑料内部聚合物种类[8-10,48]。这也是目前研究者最常用的检测方法。表5列出了使用显微镜和拉曼、傅里叶红外光谱检测微塑料内部聚合物种类的结果。由表5可知,目前检测出的微塑料内部聚合物种类多是聚乙烯、聚丙烯等,不同环境间聚合物种类差异大。微塑料聚合物之间的差异和环境中微塑料来源有着密切关系。

研究者发现,观察微塑料形状及粒径大小,多数实验者会优先选择扫描电镜、立体显微镜等仪器,这主要是因为个别微塑料在光学显微镜下会变得难以观察和识别,而在扫描电镜下通过金字塔坑标记法可以展现出来,利于进行下一步光谱分析[3]。在光谱分析微塑料聚合物阶段,多以红外光谱及拉曼光谱分析聚合物种类,进一步确认微塑料聚合物种类及其丰度。

表5 水土环境中微塑料的检测方式Table 5 Detection method of microplastics in water and soil environment

3.4 当前检测方式技术难点

目前为止,关于水土环境中微塑料的检测方法虽然多种多样,且逐渐形成相似步骤,但仍未形成统一。查阅到的微塑料测量结果,单位多种多样,如microplastics/g w.w.、microplastics/shrimp、items/kg dry weight等,没有相对统一标准。而对于纳米级别的微塑料,目前报道的检测方法仍不能准确检测出来。塑料聚合物光谱检测方法干扰严重,目前手段尚未找出完全将微塑料从水土环境中提取出来的方法,也没有光谱能将微塑料所有内部聚合物种类检测分辩出来。梳理相关文献不难发现,在微塑料从环境中提取出到最后鉴别出其浓度含量,存在许多问题。

在样本采取阶段,如何通过以部分取样样本表示整个区域的样本微塑料含量是个难点,目前已有方法如查找典型水样和土样、科学计算划分典型区域等以确定一定范围内的微塑料浓度。采集到的样本,经研磨筛分等初步处理步骤后,得到待处理样本。筛分过程中,尤其是土样,为使得土壤分析结果均匀性,选择过筛目数需满足土壤样本几近全部过筛。浮选阶段是当前技术的一大难点,通常浮选一次难以达到理想效果,为此有研究者发明循环浮选装置,以减少浮选误差,提高微塑料回收率。消解阶段的技术难点则在于如何将微塑料从环境中完全剥离,光谱检测等确定聚合物的技术难点则在于光谱识别。

4 结论与展望

微塑料来源多种多样,河道海洋等水环境中微塑料来源多以间接来源污水厂排放为主,水中微塑料形态多为纤维状。然而,土壤环境来源较为复杂,主要的来源虽多以间接来源污水灌溉、农业薄膜等分解产生。水土环境中微塑料内部聚合物多以聚乙烯和聚丙烯为主,其他聚合物为辅,但不同环境中微塑料聚合物种类差异大,主要与其来源有关。

在检测方法研究中,微塑料的提取方式目前多以密度分离为主,但分离后微塑料上的其他附着物质消除情况仍不理想,可多开发研究循环装置、寻找合适试剂提取微塑料,尤其是针对粒径微纳米级的。密度分离、浮选消解后的定量分析,可考虑多种技术手段联用,目前虽有学者在这方面有研究,但整体看仍旧不足。

未来研究中,既需要制定相关法律法规从源头上管控使用塑料制品以及废水中微塑料排放量,也需研发新型易降解、可循环、生态或无危害型产品替代塑料制品。此外,为了解微塑料对人类生活及生存环境的潜在威胁,可追踪微塑料在环境及食物链中的转移情况或培育以微塑料为食的微生物,逐渐解决微塑料污染。