再次解译《白石道人歌曲》自度曲的史学意义

文◎李 玫

公元9 世纪后期,一种用于音乐实践的新谱式——半字谱成熟并普及开来,取代了原来琵琶、管色等乐器谱,是一种通用于管弦的乐谱。现在能看到运用这种谱式记录旋律并有完整批量作品的传谱,是姜夔的《白石道人歌曲》中17 首自度曲(以下称“白石谱”)。

姜夔这17 首自度曲的创作,最早一首作于1176 年,①夏承焘 《姜白石词编年笺校》,中华书局1961年版。而那时藤原师长还在用琵琶谱、筝谱编撰新谱集(如藤原师长于1192 年前编制了《三五要录》《仁智要录》)。因此,可以断定这种新的谱式并未在日本出现,也就是说,它没有被传到日本。这种用于唐宋大曲的半字谱,在一千多年的传承中并没有失传,因为西安鼓乐和京冀笙管乐至今还在使用这种谱式。从现在每个乐社仍然存留的谱集可见,其传谱在抄写环节,会因各种原因对某些谱字做一些变化的写法,有些是抄谱人的原因,有些是有意为之,所以,同一个谱字就会产生或多或少的差异。比如“五”字,西安鼓乐各乐社的抄本会出现差异较大的字形:、、;“上”字则有这样的变形:、。仔细观察这些异体写法,很容易看到字形变化的路数。这些仍在乐师手中流传并使用的谱本对解译白石道人歌曲是直接有效的,同样,乐师韵曲的规律对于理解白石道人旋律的润色也是有帮助的。20 世纪50 年代初,杨荫浏、阴法鲁先生在吸收前人研究成果的基础上,尤其是得到西安鼓乐仍在使用的乐谱后,终于解译出白石道人自度曲,将这些800 多年前的创作重新化作可听的悠扬曲调。

《白石道人歌曲》中的自度曲是唐宋燕乐二十八调理论实践遗存下来少见的珍贵乐谱,它既反映了燕乐二十八调理论自唐宋以来的实践,又是检验二十八调理论研究结论的实例,更是迄今仍可试读试唱古代曲调面貌的具体音乐文本。

不过,学界并没有把两位先生解译古谱的成果与燕乐二十八调研究的成果联系起来看,当然对译谱中呈现出略显怪异的旋律风格也没有任何研究关注,现在也少见歌唱家选择白石歌曲作为音乐会演唱曲目。这是令人遗憾的事情。20 世纪80 年代以来,燕乐二十八调理论再次掀起研究高潮,但在这个显性研究议题的探讨中,也没有人对《白石道人歌曲》中的自度曲进行关联性研究。笔者在完成燕乐二十八调理论历代文献考证研究之后,产生了对《白石道人歌曲》自度曲重新翻译的思考,计划重新修订,完善译谱,以期日后单独完整发表。但在这个工作完成之前,要对谱字符号的相关研究进行梳理,对主要观点有所辨析,才可以体现重译的必要性及合理性。

一、白石歌曲旁谱研究回顾

唐中叶成型的燕乐二十八调理论,其实践的历史痕迹存见在唐宋的诗词传世文本中。1932 年,夏承焘先生在《燕京学报》发文题为《白石歌曲旁谱辨》(以下简称《旁谱辨》),对自清代以降的《白石道人歌曲》研究做过一个完整梳理。

唐宋歌词标宫调者有如下数种:《金奁集》《乐章集》《张子野词》《片玉集》,宋词谱有《乐府混成集》《古今乐律通谱》《行在谱》《南方词编》;词兼谱字者仅有张枢《寄闲集》、杨缵《自度曲》和《白石道人歌曲》,但除白石谱之外,其他皆残佚,故而,夏承焘说:“词乐坠于宋元之交,乐书散亡。”②夏承焘《白石歌曲旁谱辨》,《燕京学报》1932 年第12 期,第2559 页。比对所有现存的《白石歌曲》各版本的渊源关系,了解到有旁谱的版本能够存留下来是多么侥幸、多么珍贵!③参见李玫《半字谱的前世今生》,《中国音乐》2018 年第3 期。

夏承焘在《旁谱辨》一文中详细介绍了清代以来诸家研究白石谱的情况,言及考校旁谱始于清方成培《香研居词麈》,后按时间顺序,依次有凌廷堪《燕乐考原》、戈载《七家词选》、戴长庚《律话》、陈澧《声律通考》、张文虎《舒艺室余笔》、郑文焯《词源斠律》,以及唐兰《白石道人歌曲旁谱考》④唐兰《白石道人歌曲旁谱考》,《东方杂志》1931年二十八卷二十号。(以下简称《旁谱考》),并尤其推崇张文虎的勘校判断和治学风格,称赞唐兰集前诸家之良见而有得。夏先生在评价诸家得失时,格外强调了诸学递进的资料根据。他提到姜谱自清初陶宗仪抄本复现以来,随着一些旁证材料的出现,使前述各学者对旁谱渐启窔奥。

(一)以朱熹“俗乐之谱”为线索

自清初《白石道人歌曲》陶宗仪抄本复现,世人对姜谱认识由浅渐深。初方成培以朱熹《定律》⑤既定的认识以为“定律”“调弦”两篇小文属于《琴律说》,但仔细阅读其内容,是各自独立的三个不同主题,故在笔者的相关表述中,将此两段内容分别独立讨论,并有专文分析《琴律说》。参见李玫《朱熹〈琴律说〉的文本研究》,《音乐研究》2008 年第3 期。一节中“俗乐之谱”对谱字的简单说明辨识姜谱,得粗略面目。⑥方培成曰:“……此宋时乐工度曲工尺之谱也,见《朱子大全集》。培成初览白石道人自制曲旁谱,虽意为工尺之节,而终不能晓,及见朱子此条乃稍稍辨之。若非朱子言之,则后人无由识此矣。然字画伪阙,惜无宋板校正之。”参见《香研居词麈》(约成书于1777 年)卷四“宋乐俗谱”条。但我们知道,《白石道人歌曲》旁谱各种版本都有不同程度讹误,《朱子集》中的谱字也都鱼鲁亥豕,难于分辨。后有戴长庚《律话》中卷深研姜谱,有若干独立见解。他虽然没有更多新材料,但是以燕乐二十八调理论和当时的音乐实践为基础,对乐调判断和谱字辨析具有体系性的理校之功,并配以工尺谱字,在他之前之后都难有这样的视角。然陈澧曰:“戴氏《律话》于声律用功颇深,惜其书未尽雅训耳。”唐兰云:“戴长庚著《律话》,竟尽易以今谱。不知《词源》几经誉写,于字谱舛误极多,不能深据也。”⑦同注④,第66 页。但唐兰并没有见过戴氏《律话》,⑧唐兰在文末有注云:“戴书,余未见。此据《声律通考》,盖陈氏亦不满其书也。”参见注④,第74 页。也不知戴氏未用《词源》,⑨戴长庚《律话》卷中探究宫调体系、十二诗谱和姜谱,未曾提及《词源》,只云“《白石谱》与朱子言俗乐谱同者也。”参见《律话》卷中《鬲溪梅令》按语。如此判断难免武断。杨荫浏评价戴长庚为姜谱注工尺之事为“惜所注仍然不甚可靠”⑩杨荫浏、阴法鲁《宋姜白石创作歌曲研究》,人民音乐出版社1957 年版,第6 页。。笔者认为,学界大大低估了戴长庚姜谱研究的价值,这个心得来自对戴长庚《律话》的精读。⑪参见李玫、谭映雪、金震《律话校释》,文化艺术出版社2019 年版。

(二)新材料:姜谱不同版本及《词源》之“古今谱字”

嘉庆年间元抄本《词源》被发现,⑫嘉庆庚午年(1810)秦恩复刊《词源》。《词源》卷上有详细的谱字与律吕对应,有助于解读姜谱中所有的谱字。凌廷堪认识到“《词源》‘古今谱字’与《白石集》同”,并认为“惟宋时俗工字谱所记之号,赖此犹可考。见而传写讹舛,以《白石集》较之不能尽合。此亦非大义所阙,今世俗工则直书工尺等字,不用此号”⑬[清]凌廷堪《燕乐考原》卷1,粤雅堂丛书本,第12 页。。凌氏《燕乐考原》书中间引白石集,但并未详勘姜谱,也未及详勘《词源》中的谱字,所以凌氏虽然名声很响,但是于姜谱研究并无太多贡献。陈澧因《词源》而得新见:“以朱子《琴律说》及《词源》考之,可由俗字而得当时字谱,由当时字谱而得律吕;又以其宫调考之,可由律吕而其宫调,又由宫商而得今之工尺……此已不啻重译而通矣。”⑭[清]陈澧《声律通考》卷10,咸丰八年刊本,第14—15 页。这个认识较之方成培、凌廷堪已经大为精进。意为从朱子的“乐家谱字”而知当时字谱,又从《词源》之字谱与律吕的对应关系,再结合宫调理论,知各调所用谱字,又从各调宫、商可以连接工尺七字。陈澧这个概括是懂乐人的概括,尤为精辟。这也是半字谱这个可以迅速沟通古今的固定记谱的优越性所在。

张文虎治姜谱历来最被称道。张氏于道光二十五年(1845),以《白石道人歌曲》张奕枢本校陆钟辉本和戴长庚《律话》,然文稿丢失。同治元年(1862),张氏又重校张奕枢本,得校语一卷,后收入《舒艺室余笔》卷三。张文虎治学严谨,不轻改旁谱,不欺古人,夏承焘誉其为“自来治姜谱称最精覈者”。⑮同注②,第2567 页。杨荫浏、丘琼荪先生亦看重张氏勘姜谱的意见。另外,夏承焘对郑文焯《词源斠律》中的姜谱研究批评尤厉,称其“横生枝节”,“最多妄言”。

(三)新材料:《事林广记》可与《词源》互证

后《事林广记》自日本返流国内,其中“乐星图谱”“音乐斈要”的内容更全,是为研究姜谱的又一旁证。唐兰得此新材料,占天时之优,以《白石道人歌曲》旁谱、《词源》和《事林广记》相校探讨,比之陈澧、张文虎诸人见解,又有精进。夏承焘不吝词汇,称其“使长庚失步,文虎变色,为词家疏凿手矣。”⑯同注②,第2571 页。然细读唐兰文章,虽其对谱字的辨识最完整,但对二十八调和犯调的理解有明显偏差,他列出的“十二宫”住字表中的错误是显而易见的。⑰参见注④,第71—72 页。

(四)新材料:民间世传乐谱令姜谱复活

20 世纪50 年代后期,杨荫浏、阴法鲁得民间世传五台山《八大套》和西安鼓乐半字谱新资料,看到了宋人谱式在现实中的运用;在上述诸家的研究基础上,经过对西安鼓乐谱等的研习,解译了白石道人歌曲越九歌10 首和自度曲17 首。

据《宋姜白石创作歌曲研究》(以下简称《歌曲研究》)“前言”可以得知,丘琼荪于1953 年见杨、阴《歌曲研究》未完稿后,亦开始对白石道人歌曲进行研究,著有《白石道人歌曲通考》(以下简称《歌曲通考》),⑱丘琼荪《白石道人歌曲通考》,音乐出版社1959年版。主要在版本考辨、字谱考释、宫谱考订三方面。

综上可见,白石歌曲旁谱的研究,随着材料渐渐丰富,解读也渐进深入,而随着学者对民间传谱的重视学习,白石歌曲终于有了有声的研究成果。

白石谱是音乐史上的真实存在,其重大价值毋庸置疑。夏承焘概括了这17 首选调制腔的几种方法,这几种方法让我们可以管窥唐宋音乐创作的模式:(1)截取唐代法曲、大曲的一部分而成,如《霓裳中序第一》;(2)取各宫调之律,合成一只宫商相犯的曲子,叫“犯调”,如《凄凉犯》;(3)从当时乐工演奏的曲子里译出谱来,如《醉吟商小品》;(4)改变旧谱的声韵来制新腔,如《徴招》因北宋大晟府旧曲音节驳杂,故用正宫《齐天乐》足成新曲;(5)用琴曲作词调,如侧商调《古怨》;(6)为他人之谱填词,如《玉梅令》。⑲夏承焘《论姜白石的词风》“代序”,载注①。姜夔在《长亭怨慢》小序中也谈到自制曲的创作:“予颇喜自制曲,初率意为长短句,然后协以律,故前后阕多不同。”⑳[宋]姜夔《白石道人歌曲》卷4,文渊阁四库全书本。这反映了他与其他词人依调填词,因乐造文,因文造情者不同。《凄凉犯》是仙吕调犯商调,这是一均之中的调式转换,即同音列不同主音转调,羽调转至商调。㉑㉑ 夏承焘将《凄凉犯》概括为“宫商相犯”。该曲实为羽商相犯。因此,研究白石旁谱,不仅具有音乐史意义,也有唐宋音乐的音乐形态学研究意义,古谱学研究的意义更是不言而喻。目前古谱学研究的焦点主要聚焦在敦煌琵琶谱和古琴谱。笔者在拙文《半字谱的前世今生》一文中通过完整的资料链说明一个事实,即琵琶谱等乐器谱在半字谱问世后,渐渐被淘汰,唐宋音乐作品被半字谱记录下来,如果对这种谱式缺乏重视,就意味着丢失了一个重要的古代旋律宝库。白石谱是仅存的这种半字谱历史实践,而西安鼓乐谱和智化寺京音乐谱则在民间得以世代相传直到今天。这两种同谱系的传本古今牵手,展示出一个不间断的乐谱记录发展史。

二、姜谱中的谱字与符号

(一)十六声谱字及异体

前文提及朱熹“俗乐之谱”是诸家辨识姜谱的起点,而至《事林广记》“乐星图谱”和《词源》“律吕隔八相生图”“古今谱字”的内容,则更清晰地展示出这个谱字系统,双双证明了律吕、宋俗乐谱字的对应,盛行于明清的工尺谱字本是宋俗乐谱字的读音,而且随着笛乐时兴,明清工尺谱的谱字系统比原来半字谱系统更加简化,原有的“勾”字已经不用了。表1 列出律吕、工尺和半字谱的对应关系。

表1 十二律四清声

表1 中谱字的规律很清楚,整个音列包括十二律加四清声共十六声,四个谱字マ“四”(“五”)、ー“一”、フ“工”、リ“凡”分高下,下者加圈,如下四㋮、下一㊀、下工㋫、下凡㋷,夹钟清的谱字又称“紧五”。

杨先生认为,朱熹《定律》中所举谱字,写法与其他各书都不同,大约出于另一系统,不能解释姜谱;又认为《事》《词》二书在音律方面的记载属于断片摘记,并不谨严。笔者认为这样的判断失之严苛。因为随着资料渐丰,同时代的乐谱信息已经可以产生一种互文性意义,向我们展示出流行于宋的俗乐谱字系统形成的内在逻辑。仅仅因为抄刻过程中产生的讹误而怀疑其系统归属是说不通的。

《事林广记》“音乐斈要·管色指法”、《词源》“管色应指字谱”除十六声之外,还有夹钟清紧五(尖一)以后各清声上、尺、工、凡前加“尖”字,谱字右侧皆有。㉒㉒ 这两个文献所记述的是相同的谱字系统,只是因为陈元靓和张炎收集来源不同,质量高下有别,加之传写翻刻难免失误,所以各自都有若干明显讹舛。㉓ 杨先生云:“清姑尖一,清仲尖上,清林尖尺,清南尖工,清无尖凡……《管色指法》所多之五音,在翻译姜谱时,根本用不到。”参见注⑩,第11 页。丘先生原文为:“本篇以辨识白石谱字为主,其不用之尖音字皆不录。”参见注⑱,第40 页。不过姜谱并没有用到那么宽的音域,所以这些带“尖”的谱字是不必考虑的。关于这一点,杨先生、丘先生也都已经有明确的观点。㉓㉒ 这两个文献所记述的是相同的谱字系统,只是因为陈元靓和张炎收集来源不同,质量高下有别,加之传写翻刻难免失误,所以各自都有若干明显讹舛。㉓ 杨先生云:“清姑尖一,清仲尖上,清林尖尺,清南尖工,清无尖凡……《管色指法》所多之五音,在翻译姜谱时,根本用不到。”参见注⑩,第11 页。丘先生原文为:“本篇以辨识白石谱字为主,其不用之尖音字皆不录。”参见注⑱,第40 页。丘先生还解释了可能的原因,认为“白石洞晓音律……其自度曲中严守十二律四清声之制,四清之外不用……遂无尖字……”尽管在辨识姜谱这项工作中不必涉及带“尖”的谱字,但是这个谱字系统的完整面貌还是应该全面了解的。

1963 年,中华书局出版《事林广记》影印本,胡道静先生在序言中格外强调:元刊本增益许多元代故事,但至顺本(1330—1333)中的新增内容都有新增标记。“乐星图谱”是各种版本中都有的内容,且没有这种新增标记,那么这一节中的谱字信息毫无疑问来自陈元靓的时代。自日本传入的元禄本《事林广记》翻刻泰定本(1325),这是目前最早的元刻本,其中“音乐斈要”仅见于泰定本,属于其他版本丢失的内容,㉔㉔ 泰定本增补的题词云:“此书因印匠漏失版面,已致有误君子。今再命工修补外,新增添六十余面,以广其传。”《事林广记》第一辑,上海古籍出版社1990 年版,第176 页。㉕ 因《事林广记》《词源》中各尖音谱字皆有刻写讹误,故按其创字原则制作四个谱字,五个异体谱字来自西安鼓乐传谱。㉖ 因朱孝臧在《鄮峰真隐大曲词曲校记》中云“缺文有旁谱”,据夏承焘、杨荫浏各自的叙述可知,他们都没有见过有旁谱的版本,故二人都取朱记,以为是缺文有旁谱。但从天一阁进呈四库底本可见其版面并非旁谱,亦无缺字。笔者拙文《半字谱的前世今生》已有详细讨论,此不赘。㉗ 杨先生在《宋姜白石创作歌曲研究》第二章“考证宋人字谱之材料及来源”中未提及《愿成双》曲。参见注⑩,第5 页。㉘ 参见王骥德《曲律》卷4“杂论第三十九下·林钟商目”,方诸馆本。也就是说“音乐斈要”目下“管色指法”的谱字系统是南宋通用的。另有重要旁证,即世代相传的西安鼓乐谱由于其器乐谱的性质,音域比歌唱宽,所以这些高八度的清声都有使用,还多一个“勾”字的高八度音。与《事》《词》所记不同的是,这个相当于“尖”的符号是写在表音高的谱字左侧,即(仩,尖上),(,尖勾),(伬,尖尺),(仜,尖工),(,尖凡)。各乐社抄写字体略有差异,的异体有、 、 。这表明,至晚在南宋时,谱字系统就是这样设计的:有十个基本谱字,通过附加一个偏旁,来扩展音域,后世的南音工㐅谱、明清工尺谱,也是这样的设计思维,谱字左加“亻”,表示高一个八度,“彳”表示高两个八度。

现在我们将各种古籍、世传乐谱中提及的所有谱字按音高顺序排列制成表2,其中四、一、工、凡简约排列,不列高下之分。

表2 十六声谱字加扩展五谱字㉕㉔ 泰定本增补的题词云:“此书因印匠漏失版面,已致有误君子。今再命工修补外,新增添六十余面,以广其传。”《事林广记》第一辑,上海古籍出版社1990 年版,第176 页。㉕ 因《事林广记》《词源》中各尖音谱字皆有刻写讹误,故按其创字原则制作四个谱字,五个异体谱字来自西安鼓乐传谱。㉖ 因朱孝臧在《鄮峰真隐大曲词曲校记》中云“缺文有旁谱”,据夏承焘、杨荫浏各自的叙述可知,他们都没有见过有旁谱的版本,故二人都取朱记,以为是缺文有旁谱。但从天一阁进呈四库底本可见其版面并非旁谱,亦无缺字。笔者拙文《半字谱的前世今生》已有详细讨论,此不赘。㉗ 杨先生在《宋姜白石创作歌曲研究》第二章“考证宋人字谱之材料及来源”中未提及《愿成双》曲。参见注⑩,第5 页。㉘ 参见王骥德《曲律》卷4“杂论第三十九下·林钟商目”,方诸馆本。

(二)乐谱中的沓字

及至杨荫浏、阴法鲁考订宋乐谱式,除白石谱之外,学界已经握有的存谱资源有宋史浩《鄮峰真隐漫录》之《柘枝舞歌颂》《柘枝令》中间插的乐谱片段,每个片段的长度有两到五个谱字不等;㉖㉔ 泰定本增补的题词云:“此书因印匠漏失版面,已致有误君子。今再命工修补外,新增添六十余面,以广其传。”《事林广记》第一辑,上海古籍出版社1990 年版,第176 页。㉕ 因《事林广记》《词源》中各尖音谱字皆有刻写讹误,故按其创字原则制作四个谱字,五个异体谱字来自西安鼓乐传谱。㉖ 因朱孝臧在《鄮峰真隐大曲词曲校记》中云“缺文有旁谱”,据夏承焘、杨荫浏各自的叙述可知,他们都没有见过有旁谱的版本,故二人都取朱记,以为是缺文有旁谱。但从天一阁进呈四库底本可见其版面并非旁谱,亦无缺字。笔者拙文《半字谱的前世今生》已有详细讨论,此不赘。㉗ 杨先生在《宋姜白石创作歌曲研究》第二章“考证宋人字谱之材料及来源”中未提及《愿成双》曲。参见注⑩,第5 页。㉘ 参见王骥德《曲律》卷4“杂论第三十九下·林钟商目”,方诸馆本。宋末陈元靓《事林广记》之《愿成双》㉗㉔ 泰定本增补的题词云:“此书因印匠漏失版面,已致有误君子。今再命工修补外,新增添六十余面,以广其传。”《事林广记》第一辑,上海古籍出版社1990 年版,第176 页。㉕ 因《事林广记》《词源》中各尖音谱字皆有刻写讹误,故按其创字原则制作四个谱字,五个异体谱字来自西安鼓乐传谱。㉖ 因朱孝臧在《鄮峰真隐大曲词曲校记》中云“缺文有旁谱”,据夏承焘、杨荫浏各自的叙述可知,他们都没有见过有旁谱的版本,故二人都取朱记,以为是缺文有旁谱。但从天一阁进呈四库底本可见其版面并非旁谱,亦无缺字。笔者拙文《半字谱的前世今生》已有详细讨论,此不赘。㉗ 杨先生在《宋姜白石创作歌曲研究》第二章“考证宋人字谱之材料及来源”中未提及《愿成双》曲。参见注⑩,第5 页。㉘ 参见王骥德《曲律》卷4“杂论第三十九下·林钟商目”,方诸馆本。和明王骥德《曲律》载《乐府浑成集》之残谱《娋声》《小品》。㉘㉔ 泰定本增补的题词云:“此书因印匠漏失版面,已致有误君子。今再命工修补外,新增添六十余面,以广其传。”《事林广记》第一辑,上海古籍出版社1990 年版,第176 页。㉕ 因《事林广记》《词源》中各尖音谱字皆有刻写讹误,故按其创字原则制作四个谱字,五个异体谱字来自西安鼓乐传谱。㉖ 因朱孝臧在《鄮峰真隐大曲词曲校记》中云“缺文有旁谱”,据夏承焘、杨荫浏各自的叙述可知,他们都没有见过有旁谱的版本,故二人都取朱记,以为是缺文有旁谱。但从天一阁进呈四库底本可见其版面并非旁谱,亦无缺字。笔者拙文《半字谱的前世今生》已有详细讨论,此不赘。㉗ 杨先生在《宋姜白石创作歌曲研究》第二章“考证宋人字谱之材料及来源”中未提及《愿成双》曲。参见注⑩,第5 页。㉘ 参见王骥德《曲律》卷4“杂论第三十九下·林钟商目”,方诸馆本。

不过,前述诸家都没有关注《事林广记》中的《愿成双》。其实相比于《柘枝令》《娋声》《小品》等残谱,《愿成双》是一首完整的酒令乐曲,而且没有白石谱中那种复杂的左右结构,如、、,上下结构,如、、等沓字。但正是分辨这种沓字,成了解读白石谱的重点。

图1 《愿成双令》片段㉙㉙[宋]陈元靓《事林广记》,载《新编纂图增类群书类要事林广记续集》卷7,至顺本,第5 册。㉚《白石道人歌曲》卷4。㉛[宋]沈括《新校正梦溪笔谈》,中华书局1957年版,第295 页。㉜《事林广记》“乐星图谱·总叙诀”云:“折声上生四位,掣声下隔一宫,反声宫闰相顶,丁声上下相同……”㉝ 从《词源》卷上“管色应指字谱”“讴曲旨要”中析出。“讴曲旨要”云:“……大顿声长小顿促,大顿小住当韵住……反掣用时须急过。顿前顿后有敲掯……丁住无牵逢合六……折拽悠悠带汉音……抗声特起直须高……抗与小顿皆一掯……”

图2 姜白石自度曲《疏影》片段㉚㉙[宋]陈元靓《事林广记》,载《新编纂图增类群书类要事林广记续集》卷7,至顺本,第5 册。㉚《白石道人歌曲》卷4。㉛[宋]沈括《新校正梦溪笔谈》,中华书局1957年版,第295 页。㉜《事林广记》“乐星图谱·总叙诀”云:“折声上生四位,掣声下隔一宫,反声宫闰相顶,丁声上下相同……”㉝ 从《词源》卷上“管色应指字谱”“讴曲旨要”中析出。“讴曲旨要”云:“……大顿声长小顿促,大顿小住当韵住……反掣用时须急过。顿前顿后有敲掯……丁住无牵逢合六……折拽悠悠带汉音……抗声特起直须高……抗与小顿皆一掯……”

从图1、2 所录两谱和西安鼓乐谱可知,在乐谱中,分高下的四个谱字在实际使用中并未加圈,乐工只需知道用什么乐调,便知高、下。下列表3 综合观念表可查阅。

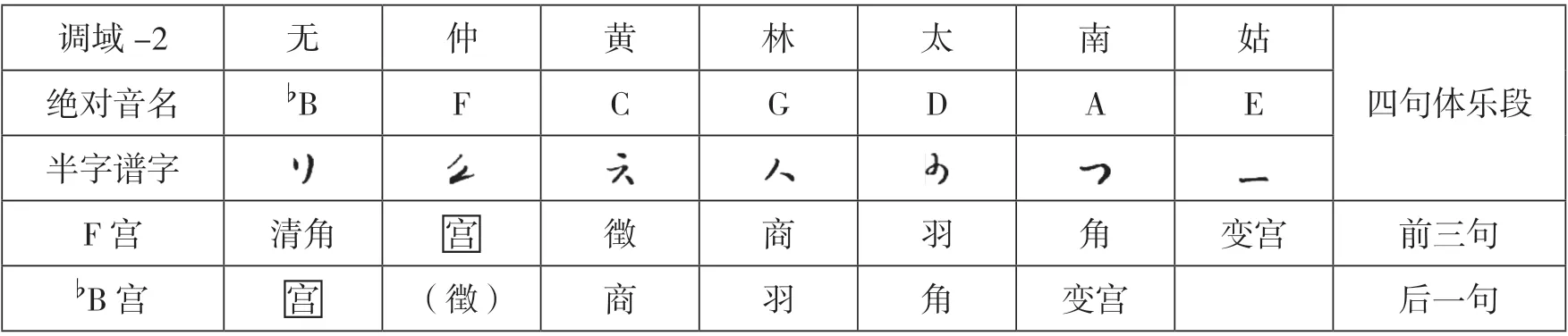

表3 七个调域中可见同谱字分布在黄钟左右,以左皆为下,以右皆为高。乐工只需知道演奏什么调,便知应用“下四(一工凡)”或“高四(一工凡)”。所以说解译白石谱的焦点主要在分辨沓字。这些沓字的由来和意义,姜谱是实践者,并不提供明确定义,只能通过统计分析来研判。前述诸家在这方面的研究深浅不一,但基本上形成了一个共识,即与旋法、句逗、节奏相关。

与乐句节奏相关的表述,有必要溯及沈括《补笔谈》卷一中提到的“敦、掣、住三声。一敦一住,各当一字。一大字住当二字。一掣减一字。如此迟速方应节,琴瑟亦然”㉛㉙[宋]陈元靓《事林广记》,载《新编纂图增类群书类要事林广记续集》卷7,至顺本,第5 册。㉚《白石道人歌曲》卷4。㉛[宋]沈括《新校正梦溪笔谈》,中华书局1957年版,第295 页。㉜《事林广记》“乐星图谱·总叙诀”云:“折声上生四位,掣声下隔一宫,反声宫闰相顶,丁声上下相同……”㉝ 从《词源》卷上“管色应指字谱”“讴曲旨要”中析出。“讴曲旨要”云:“……大顿声长小顿促,大顿小住当韵住……反掣用时须急过。顿前顿后有敲掯……丁住无牵逢合六……折拽悠悠带汉音……抗声特起直须高……抗与小顿皆一掯……”。

《事林广记》《词源》共提及“敦”、“掣”、“折”、“丁”(打)、“反”,㉜㉙[宋]陈元靓《事林广记》,载《新编纂图增类群书类要事林广记续集》卷7,至顺本,第5 册。㉚《白石道人歌曲》卷4。㉛[宋]沈括《新校正梦溪笔谈》,中华书局1957年版,第295 页。㉜《事林广记》“乐星图谱·总叙诀”云:“折声上生四位,掣声下隔一宫,反声宫闰相顶,丁声上下相同……”㉝ 从《词源》卷上“管色应指字谱”“讴曲旨要”中析出。“讴曲旨要”云:“……大顿声长小顿促,大顿小住当韵住……反掣用时须急过。顿前顿后有敲掯……丁住无牵逢合六……折拽悠悠带汉音……抗声特起直须高……抗与小顿皆一掯……”《词源》的术语更多,有“大住”“小住”“大顿”“小顿”“掯”“拍”“敲”“拽”“抗”等。㉝㉙[宋]陈元靓《事林广记》,载《新编纂图增类群书类要事林广记续集》卷7,至顺本,第5 册。㉚《白石道人歌曲》卷4。㉛[宋]沈括《新校正梦溪笔谈》,中华书局1957年版,第295 页。㉜《事林广记》“乐星图谱·总叙诀”云:“折声上生四位,掣声下隔一宫,反声宫闰相顶,丁声上下相同……”㉝ 从《词源》卷上“管色应指字谱”“讴曲旨要”中析出。“讴曲旨要”云:“……大顿声长小顿促,大顿小住当韵住……反掣用时须急过。顿前顿后有敲掯……丁住无牵逢合六……折拽悠悠带汉音……抗声特起直须高……抗与小顿皆一掯……”《事》《词》两本在管色指法这部分存在刻写讹误是毋庸置疑的,已经有很多疏证意见。20世纪50 年代以后,对白石谱用力至深的当推杨荫浏、丘琼荪二位前辈学者,影响力最大的是杨先生,两位先生的研究也有相互激励之美。不过二者研究之特点、观点之异同,学界相对陌生。理解前辈的研究思路、创新性以及局限性对后学大有裨益。下文对杨、丘二先生的主要观点概括如下。

表3 燕乐二十八调综合观念表

1.以西安鼓乐谱为参照观杨荫浏的结论

(1)关于ㄣ、 ——折。前贤诸家对这个符号的认识基本一致,杨荫浏的解释非常详细,认为是乐音后外加的或高或低的装饰音,近似于昆曲中的“豁”“落”,但不受字调影响,装饰后的音调片段效果如反向绕行式级进。㉞㉞ 参见注⑩,第16—19 页。文中详细解释“豁音”和“落音”的音调特征,分别是高音或低音后附带一个更高或更低一个大二度、小三度的音,如同“工六尺上”(-3-·-- - - =5 -2- -1)和“尺上工六”(-2-·-- - - =1 -3- -5)的效果。但作为一个参照的例子,西安鼓乐谱的“哼哈”韵曲,总是围绕着谱面字音上下行大二度或小三度,用哼哈唱法将谱面两字之间添加出旋律的婉转线条。

(2)关于ノ——拽。释为“拽”,认为是“拽”字的简笔。这个观点始自唐兰,据《说文》,从字形推测为“拽”之简笔。杨先生进一步详细说明其效果有四类:一者如过音,即两音之间为三、四、五、六度音程,填入经过音,即拽音,使音调级进圆润;二者在顺级进行中加入上回滑音或下回滑音;三者上下辅助音或四者延长音。㉟㉟ 同注⑩,第21—22 页。文中详细解释了拽音的四种装饰效果——过音、纡回音、间隔音、延长音。㊱ 同注⑩,第22—24 页。参见第十四节“延长符号”和第十五节“从乐句间看延长符号的用法”的陈述与示例。㊲ 同注⑩,第25 页。此页详列姜夔互用或当用未用实例。㊳ 参见注⑩,第26 页。㊴ 李石根《西安鼓乐全书》第一卷,文化艺术出版社2009 年版,第355 页。

这几种延长符号运用在歌曲的“韵”“句”“逗”“非”各不同的音调单位。“韵”即叶韵之字,在一句或多句末,相当于乐段,延长要求最长;“句”即一句之末,相当于乐句,长度要求次之;“逗”则是二、三字构成的短句,相当于乐节,亦有延长要求;“非”则指非韵、非句、非逗处的特殊片段,相当于气口,本不能停留或延长,但也运用延音符号。杨先生对这四种位置所使用的三种延音符号进行统计列表,证明这几个符号的功能运用,并以此反对《词源·讴曲旨要》“大顿小住当韵住”的既定概念。㊱㉟ 同注⑩,第21—22 页。文中详细解释了拽音的四种装饰效果——过音、纡回音、间隔音、延长音。㊱ 同注⑩,第22—24 页。参见第十四节“延长符号”和第十五节“从乐句间看延长符号的用法”的陈述与示例。㊲ 同注⑩,第25 页。此页详列姜夔互用或当用未用实例。㊳ 参见注⑩,第26 页。㊴ 李石根《西安鼓乐全书》第一卷,文化艺术出版社2009 年版,第355 页。按照音乐进行规律,同曲前后叠的乐句结构和节奏应该大致相同,但杨先生注意到姜白石应用这些符号也有随意之处,有大住、小住互用,有当用未用。㊲㉟ 同注⑩,第21—22 页。文中详细解释了拽音的四种装饰效果——过音、纡回音、间隔音、延长音。㊱ 同注⑩,第22—24 页。参见第十四节“延长符号”和第十五节“从乐句间看延长符号的用法”的陈述与示例。㊲ 同注⑩,第25 页。此页详列姜夔互用或当用未用实例。㊳ 参见注⑩,第26 页。㊴ 李石根《西安鼓乐全书》第一卷,文化艺术出版社2009 年版,第355 页。或许这正是姜夔自云“初率意为长短句,然后协以律,故前后阕多不同”。另外,杨先生还提到姜谱中的不能释为“打”,因为《事林广记》“总叙诀”云“丁声上下相同”,“丁”即“打”之简笔,应为叠音,但姜谱中使用此号处都不是“打”。㊳㉟ 同注⑩,第21—22 页。文中详细解释了拽音的四种装饰效果——过音、纡回音、间隔音、延长音。㊱ 同注⑩,第22—24 页。参见第十四节“延长符号”和第十五节“从乐句间看延长符号的用法”的陈述与示例。㊲ 同注⑩,第25 页。此页详列姜夔互用或当用未用实例。㊳ 参见注⑩,第26 页。㊴ 李石根《西安鼓乐全书》第一卷,文化艺术出版社2009 年版,第355 页。

李石根先生在《西安鼓乐全书》中对谱字、记号梳理清晰。他提到了一些表示“哼哈”的记号,在各流派乐社的抄本中均不相同,综计起来有:、、、、、、“阿”等。常见的则是、,其他可能都是这两个记号的变体。从功能方面说,ㄣ(折)、ノ(拽)显然具有“哼哈”(京音乐称“阿口”)效用,可以润色装饰旋律。㊴㉟ 同注⑩,第21—22 页。文中详细解释了拽音的四种装饰效果——过音、纡回音、间隔音、延长音。㊱ 同注⑩,第22—24 页。参见第十四节“延长符号”和第十五节“从乐句间看延长符号的用法”的陈述与示例。㊲ 同注⑩,第25 页。此页详列姜夔互用或当用未用实例。㊳ 参见注⑩,第26 页。㊴ 李石根《西安鼓乐全书》第一卷,文化艺术出版社2009 年版,第355 页。

2.丘琼荪对白石谱的总体判断

丘先生认为姜白石精严音律,17 首自度曲旁谱书写有几个基本原则。

(1)不至出宫。这个判断前提是17 曲中无犯调,故若有调外音而形成出宫,须悉心考订。从表3 看,如果仙吕宫或仙吕调中出现 、、,必为下,出现ㄥ(勾)字则需要谨慎考证,因为这是调式外音。

(2)记号不至随便乱写。丘先生将表音高的符号称为谱字,其下附加的沓字为谱号,谱号笔画与谱字相近,白石在同一谱中因作变体,令谱字、谱号二者有别。比如白石谱中谱字右侧或下方常用的谱号,字形与谱字相同,如、、同出现在下方或右侧,须在字体上有所变化,如变为,变为,变为等。

(3)地位不至随便乱记。记写谱字右或谱字下的谱号会长短有别,此表音节意义因记写位置而异。举,如记于谱字右侧,、、则长,意为“反”;记写于下方,、、则短,意为“掣”。这些是他在分析判断时的重要依据。㊵㊵ 参见注⑱“绪言”,第9 页。㊶ 参见注⑱下编“谱号考”,第42—65 页。㊷ 语出《词源·讴曲旨要》。㊸ 同注⑱,第11 页。㊹ 参见戴长庚《律话》卷中“白石歌曲谱律说”“鬲溪梅令按语”。载注⑪,第225—227 页。

《歌曲通考》一书中也翻译了白石歌曲。丘先生对这些谱字做了更详细的研究分析,对谱字旁符号(与表音高的谱字左右并置,如、、、、等)的具体意义,谱字下、、、 等沓字符号(与表音高的谱字上下叠置,如、、、、、、、等)的具体意义,都有讨论,并在译谱过程中对这些符号进行了统一规范化的解译。丘琼荪认为这些符号是表达与歌词音调相结合的音节术语符号,在标志叶韵、句逗方面有具体意义,强调沓字符号标志着词的起句、落韵,在乐句、乐逗中的作用和位置,并在校勘方面做了大量工作。

丘先生称自己旨在校谱与译谱,他认为:“校谱与校文微有不同,对于重刻、翻刻、校刊本,俱无所用,即复景本亦不足取,要明辨源流,严定去取,庶不至武夫乱玉”。㊸㊵ 参见注⑱“绪言”,第9 页。㊶ 参见注⑱下编“谱号考”,第42—65 页。㊷ 语出《词源·讴曲旨要》。㊸ 同注⑱,第11 页。㊹ 参见戴长庚《律话》卷中“白石歌曲谱律说”“鬲溪梅令按语”。载注⑪,第225—227 页。修改处有一百二十余处。那么,这些修改是否合理,需要仔细辨析。

戴长庚是最早为白石道人歌曲配上工尺谱字者,其意义如同我们今天将之译为五线谱或简谱,本是极富创新意味之举。但他的认识却长期不为人所识,少有发现者,也以批评为主。笔者深入研读戴氏《律话》多年,深深体会到他谙熟民间音乐,对宫调体系的理解非常透彻,认为他的判断极有参考价值。

戴长庚认为这些沓字符号为拍字,犹如当时曲谱中的头板、腰板(腰拍)、截板,正眼、撤眼之类,以齐节奏者。㊹㊵ 参见注⑱“绪言”,第9 页。㊶ 参见注⑱下编“谱号考”,第42—65 页。㊷ 语出《词源·讴曲旨要》。㊸ 同注⑱,第11 页。㊹ 参见戴长庚《律话》卷中“白石歌曲谱律说”“鬲溪梅令按语”。载注⑪,第225—227 页。他的判断受到陈澧、夏承焘等人的批评。陈澧不信戴氏“沓字为拍字”之说,曰“未知然否”;㊺㊺ 参见《声律通考》卷10。㊻ 同注②,第2564 页。夏承焘认为将沓字认作拍号“尤为失当”。㊻㊺ 参见《声律通考》卷10。㊻ 同注②,第2564 页。虽然戴长庚之识不为众家所允,但仔细研读戴氏注有“拍”字处,其音乐的节奏律动实与杨先生的“韵、句、逗、非”说和丘先生的“韵、逗、结”的内容相同。

《清朝文献通考》卷一百七十四云:

若夫曲之高下、疾徐皆从板眼而出。板眼有定,节奏乃成。声初出即下者曰迎头板,亦曰实板;字半而下者曰掣板,亦曰腰板;声尽而下者曰底板,亦曰截板……每句用一底板,此皆度曲之跌赚……

这段文字是清人关于节奏板眼的知识,戴长庚用当时的知识来解释姜白石乐谱中韵、句、逗的疾徐顿挫也是说得通的。《鬲溪梅令》上下阕句首第一音都用了沓字,与“迎头板”或称“实板”的定义相符。与“底板”或称“截板”的定义相通的用法,在17 首自度曲中无一例外。或许是夏承焘已经先入为主地将“拍”理解为西方乐理中的“拍”也未可知,否则如何称其“尤为失当”?

三、旁谱校勘和译谱

杨荫浏对姜白石自度曲中所使用的半字谱的辨识并没有错,为什么解译出的曲调曲风却那样怪异?这需要深入探究。仔细比勘丘琼荪、杨荫浏和阴法鲁三位前辈的分析结论和译谱,与如今还能找到的《白石道人歌曲》有旁谱各种版本进行比对,可以认定个别谱字的解读有必要再斟酌。当年杨先生因得西安鼓乐世传乐谱,看到了宋俗乐谱的当代应用,令他能够破解这八百多年前的歌唱旋律。而李石根集20 年之功完成的《西安鼓乐全书》,则是重新解译白石谱的重要动力。笔者为《西安鼓乐全书》的问世花了数年功夫,认真研读各乐社传谱,对于谱字传写中发生异变的情况有较深入的认识,因而对《白石歌曲》各版本中旁谱的一些谱字异变的来路与去向有所分辨。这种谱式得到更加音乐性的音响还原,其奥秘是通过“哼哈”韵曲,这一点对于更好地理解沓字的音乐意义极有帮助作用。另外,广东人民出版社1983年出版了《姜白石词校注》,这是夏承焘校、吴无闻注的新校释本,相较于夏先生早年出版的《姜白石词编年笺校》,对于断句有些修订,这对判断音乐的分句也是有启发的,故笔者所录歌词与点断以《姜白石词校注》为据。

(一)译谱的相关说明

笔者的译谱重点在以音乐实例证明二十八调的结构与用音,通过重新解译,可以很确定地说,白石谱体现出至晚在南宋时,调名和用音与晚唐《乐府杂录》和北宋《梦溪笔谈》《补笔谈》中的记载是一致的。杨荫浏、阴法鲁二位先生的译谱,在节奏方面已经有较为合理的理解,对这些符号在旋律节奏和装饰性方面有些规律性的运用。所以,译谱时仍以杨先生译谱为基础,主要校勘前辈译谱中对谱字符号的判断有无差错,并斟酌修订。

全部比较之后,笔者认为杨荫浏、阴法鲁的译谱总体是合理的,那种令旋律变得怪异的地方是因为各种版本有些谱字传抄时的讹误,带来对谱字辨识错误,又因为有四个谱字在不同的调中会有半音之差。所以,如果调式判断不准确,会对相同谱字而音高不同,发生判断错误。下面对笔者的比较和修订做如下介绍。

尽管杨先生在《中国古代音乐史稿》有关燕乐二十八调的梳理结论中,将黄钟音高设定为♯F,但在译谱中,对黄钟音高的认定却是d1。借用现代记谱,杨、阴二先生对这17 首曲调的用调情况列表4 于下。

杨先生译谱的17 首歌曲,音域在d1—f2。笔者的译谱比杨先生、阴先生低一个大二度调,㊼㊼ 参见表3中的黄钟音高。关于黄钟音高的确定,除了对西安鼓乐的调查测音,还有李幼平对宋代大晟钟的研究结论。笔者在很多相关论文中都有说明,此不赘述。各调译谱的调号布局见表5。

表4 《宋姜白石创作歌曲研究》各调译谱调号布局

表5 笔者各调译谱调号布局(《杏花天影》为越调)

表6 各调所用谱字

表6 所用谱字一栏的谱字数量与《补笔谈》的记载一致。调域编号0 以下各调皆用九声(加宫、商、角三音的高八度音,共九声)。唯一的高平调《玉梅令》,全曲为附加变宫的六声音阶,没有出现变徵音。笔者译谱,每首后均有一些简单的校注,说明与丘琼荪、杨荫浏不同的理由。

(二)《杏花天影》译谱及分析

由于篇幅所限,这里仅列《杏花天影》一例。《杏花天影》为越调,其调式主音为、(黄钟为商)。

表7

本案:《杏花天影》原谱未注调名,上下两阕落音皆为“六”(,黄钟,C)字。查表3 可知,六字为煞声有四调:正宫、越调、中吕调和高大石角调。此曲数次使用“上”(,仲吕,F)字,可排除正宫调。在高大石角调中,六字为变宫,应与下一(紧五,夹钟,♭E)商音相谐,所谓“商角同用”,或与上(仲吕,F)角音相谐为多,但此曲中则以六、尺相谐为多,故高大石角调亦可排除。

“时”“少”“人”“甚”等字皆有右侧沓字 (折);“浦”“渡”“驻”“路”“苦”“归”“处”皆用下方沓字(小住)。

“与春风”和“拂鸳鸯浦”在旋律上是变化模进关系,为移宫做好铺垫;从“待去”开始实际发生移宫;“桡更少驻”和“当时唤渡”相呼应。下阕亦然,“不成归”与“莺吟燕舞”呈变化模进;“舟向甚处”与“知人最苦”相呼应。

表8 音列结构转换

结 语

《杏花天影》这个实例反映出二十八调内在运动的丰富性,在一均七声的有限空间中,通过变化模进的手法,产生了移宫不出均的同调式交替进行。这个译谱工作不仅仅是让古老的旋律重新响起来,还是一个探索燕乐二十八调运调规律的实证案例。在越调名义下,于一均七声条件,仅在四句框架中就通过变化模进手法和移宫形成不同宫的商调式交替,使调发展具有丰富的能动性。通过旋律学分析维度来观察这个不长的曲调,内里却有丰富乾坤。当我们观察音调材料的同异逻辑关系时,可以看到作者巧妙使用一个基本音调,在顶针格式的绵延伸展中,有倒影、有模进、有综合,形成起、承、转、合式四句体结构,并在第四句的“合”中完成移宫。如此流畅精巧的发展手法,难道只是姜白石个人的创作?只是文人化的旋律写作?当然不是。在许多广泛流传的民歌中,我们都能看到用一个简单朴素的旋律音调通过丰富的调发展手法而产生丰富的表情性。姜夔旋律的优雅气质,容易让人以为这只是文人化的创作,所以从20 世纪50 年代的首次译谱,白石道人歌曲便被定性为艺术歌曲,与在百姓口中世代传唱的民歌截然对立。但从音乐形态学的角度,从旋律学的分析中,我们看到,无论是乡野歌唱,抑或文人清吟,旋律发展的结构性是有规律的,并凝聚在古代音乐理论中。可以展望,姜夔17 首自度曲的重新解译和旋律学分析,可以让燕乐二十八调理论真正活起来!

附 录

杨荫浏、阴法鲁译谱《杏花天影》