和声理论的早期历史及其在中国的传播

——兼论斯波索宾团队《和声学教程》对和声理论传统的继承(下)

文◎任达敏

作者信息:星海音乐学院教授

三、斯波索宾团队《和声学教程》对里曼功能理论思想的继承

自1954 年伊·斯波索宾(1900—1954)团队《和声学教程》的汉译本(朱世民先生翻译,下文简称“斯氏团队《教程》”)在中国出版以来,国内大部分音乐院校都把它选定为骨干教材。自1991 年人民音乐出版社出版陈敏译、刘学严校的《和声学教程》(增订重译本)之后,国内至少有三位教授为该教程编写并出版了习题答案,①黄虎威《和声学教程习题答案》,人民音乐出版社2010 年版;陈恩光《和声习题写作指南》,百花文艺出版社2003 年版;刘学严、刘明《〈斯波索宾和声学教程〉与教学同步辅导》,人民音乐出版社2013 年版。可见该教程在中国和声教学领域的影响非同一般。

国内许多理论教师都一直误以为《和声学教程》中包含的和声理论,特别是功能和声理论,是由俄罗斯音乐理论家首创的,这是因为国内大部分教师从未有机会看到拉莫和里曼等早期理论家的著作。然而,当笔者在中国音乐学院的科研项目“西方音乐理论名著译丛”的支持下,于2010年完成《剑桥西方音乐理论发展史》的翻译工作之后,该书展现的和声理论发展史的脉络让笔者得出一个推论——斯氏团队《教程》最具特色的功能理论,应该是继承了德国理论家胡戈·里曼的思想。

值得强调的是,笔者早在2010 年4 月中国音乐学院主办的“全国和声复调教学研讨会”上,就正式宣布了这一推论。当时笔者大胆指出:斯氏团队《教程》的体系和功能和声理论主要继承了拉莫和里曼等理论家的成果。实际上,该书的原创思想并不多,但它对于过去欧洲和声教科书的内容整合得相对比较出色。但是,笔者提出的推论遭到个别与会者的反对。此外,国内有研究者发表多篇论文,高度赞美斯氏团队《教程》对功能和声理论的贡献,但却只字不提拉莫和里曼等理论家在功能理论思想体系创立上做出的贡献和产生的影响,甚至认为,“斯波索宾教授编写的教材是建立在自己的研究基础上的,……因此我们可以认为其教材实际上是学术著作”。②彭程《略述伊·斯波索宾在音乐理论教育领域的贡献》,《中央音乐学院学报》2006 年第4 期,第11 页。这种观点不是以客观研究为基础,缺少对历史文献以及学术思想传承脉络的全面了解,过分拔高了斯氏团队《教程》的学术地位,这无疑会给读者带来误导。这种缺少实证的误判必须纠正,对于功能和声理论历史的认知需要正本清源。客观地讲,斯氏团队《教程》的基本理论思想和技术概念均出自西方和声著作。

(一)《和声学教程》的出版历史

首先简要梳理一下斯氏团队《教程》的出版历史。它的俄文第1 版在1934 年出版,书名为《实用和声学教程》(Практический курс гармонии),其扉页上署有四位著者的名字,斯波索宾的名字排在第一位,其他作者是叶甫谢耶夫、杜波夫斯基和索科洛夫。在四位著者名字的上方还出现了这样的字样:“莫斯科音乐学院历史与理论部团队”(бригада Историко- теоретической кафедры МГК)。③有学者在其发表的论文中将这里的“бригада”(团队)误译成“生产队”。1935 年,该书经过一次修订。1937 年,该团队以《实用和声学教程》为基础,将该书再次修订并更名为《和声学教程》(Учебник гармонии)而出版,其扉页上将先前标注的“莫斯科音乐学院历史与理论部团队”的字样,改为“莫斯科音乐学院团队”(Бригада МГК),著者署名的顺序也发生了变化,杜波夫斯基排名第一,随后是叶甫谢耶夫和索科洛夫,最后是斯波索宾(这个团队的四位作者在该著作不同版本上的排名顺序至少有三种)。之后该书又经过几次修订。据笔者掌握的资料来看,到1954 年斯波索宾去世为止,更名后的《和声学教程》至少出版过三个修订版。

2010 年,笔者提出俄罗斯功能和声理论源自里曼的推论时,并没有拿出实证,只是基于这样的思考——当笔者将传统和声理论分解为9 个要素并且追溯其发展历史之后发现,实际上斯氏团队《教程》中所有重要理论概念或要素均不是由苏联理论家原创,而是由18—19 世纪的多位西方理论家创立的。上文已经对这些概念或要素的起源做了梳理,这里有必要再重新回顾一下,其中8 个要素的创立可以追溯到那个时期多位欧洲理论家,贡献最多的是拉莫。④(1)和弦及其原位和转位概念的确立者:拉莫。(2)和弦之间的关系用和弦的根音关系来识别这一思想的确立者:拉莫。(3)属和弦应进行到主和弦的定向关系理论的确立者:拉莫。(4)TDS 三个功能属性的确立者:拉莫;TDS 三个和弦功能组划分的完善者:里曼。(5)正和弦与副和弦划分的确立者:拉莫。(6)调性和声终止式概念的奠基者:拉莫。(7)和弦记号的创立者:数字低音记号由16 世纪的意大利作曲家创立;罗马数字标记由德国理论家福格勒引进,韦伯给予完善。韦伯还创造了字母和弦标记,他的标记为现代爵士乐和弦字母标记奠定了基础。(8)最早确立调关系远近等级划分理论并且影响后人的:韦伯。

(二)《和声学教程》受里曼思想影响的证据

如果说笔者2010 年提出的斯氏团队《教程》的功能和声理论源自里曼的大胆断言,是根据理论构成要素所做出的逻辑推理的结果,那么,笔者今天可以拿出实证来证明这一推断的正确性。

证据一:美国宾夕法尼亚大学卡朋特(Ellon DeGrief Carpenter)1988 年发表的博士学位论文《俄国和苏联的音乐理论,大约1650—1950》(The Theory of Music in Russia and the Soviet Union,ca. 1650–1950), 是一篇对俄罗斯音乐理论发展史做出总结的出色著作。该论文长达1600 余页,从其提供的综述来看,斯氏团队《教程》俄文第1 版中曾经提到多位外国和俄国理论家的贡献,其中包括里曼。卡朋特论文第1104 页对该书有这样的评述:

虽然该书作者们的目的是为了实用性,但他们没有忽视理论方面,其中包含了对黑尔姆霍尔茨、里曼、加尔布佐夫(Garbuzov)和亚沃尔斯基(Yavorsky)等理论家的评述。在三年后出版的该书后来的版本即《和声学教程》中,该书的作者删除了那些评述,并且进一步简化了该书。⑤Ellon D. Carpenter. The Theory of Music in Russia and the Soviet Union, ca. 1650-1950. Dissertation, University of Pennsylvania,1988.

很显然,由于我国出版的该书的两个中译本,都是译自后来的里曼等理论家的名字被删除的版本,导致中国读者不知道该书最早的版本曾经提到里曼等理论家的贡献。

证据二:笔者没有找到俄文原版《实用和声学教程》,因而无法知晓该书是如何具体评价里曼等理论家的,但找到了其他可以证明斯氏团队熟知里曼功能和声理论的证据。斯波索宾去世后,1969 年前苏联音乐出版社出版了由斯波索宾的学生尤·霍洛波夫根据斯波索宾授课记录整理出版的《和声学讲稿》(Лекции по Курсу Гармонии),其封面的署名是“斯波索宾著,霍洛波夫文稿整理”。⑥这个讲稿包含了1933—1954 年斯波索宾在莫斯科音乐学院开设和声课的授课内容。霍洛波夫在该书的序言中评价道:“这门课是最出色的,在20 年的时间里一直吸引着莫斯科音乐学院的年轻音乐学者。”在这个讲稿中,可以看到斯波索宾对于里曼的功能和声理论的评述。该书在“引言”中介绍了四位著名理论家,包括拉莫、里曼、卡图瓦尔(Catoire)、贾沃斯基(Яворский)。斯波索宾将里曼赞誉为“功能理论的创造者”,还提到了里曼的两部重要理论著作:

胡戈·里曼(1849—1919)是德国最伟大的音乐学家,也是理论音乐学中所谓的功能理论的创造者。里曼关于和声的两本著作被翻译成俄文。一部是1893 年的《简明和声学或和弦的调性功能理论》,另一部是1887 年的《作为曲式理论基础的系统转调理论》。⑦俄文版斯波索宾《和声学讲稿》(Лекции по Курсу Гармонии),1969 年版,第15 页。

斯波索宾提到的这两部著作的出版年份是其德文原版的出版时间,其俄译版分别出版于1901 和1898 年,两本书的译者,均为俄罗斯的音乐编辑、翻译家和作曲家尤·恩格尔(Ю. Энгеля,1868—1927)。

关于功能理论在前苏联的传播历史,张惠玲和洪丁在其2018 年发表在德国《音乐理论协会会刊》(ZGMTH;15/2)的英文论文《斯波索宾的遗迹:一部和声教科书在中国的命运转折》(Sposobin Remains:A Soviet Harmony Textbook's Twisted Fate in China)中提道:“在(前)苏联是《和声学教程》导致了自1930 年代末开始到今天的功能和声在音乐家当中的传播。”⑧Wai Ling Cheong,Ding Hong.“ Sposobin Remains.A Soviet Harmony Textbook's Twisted Fate in China.”Zeitschrift der Gesellschaft für Musiktheorie, 2018, Dec.这个结论显然不准确,如果以《简明和声学或和弦的调性功能理论》俄文版问世的时间为起点,功能理论在俄国的传播应该最晚起始于1901 年。

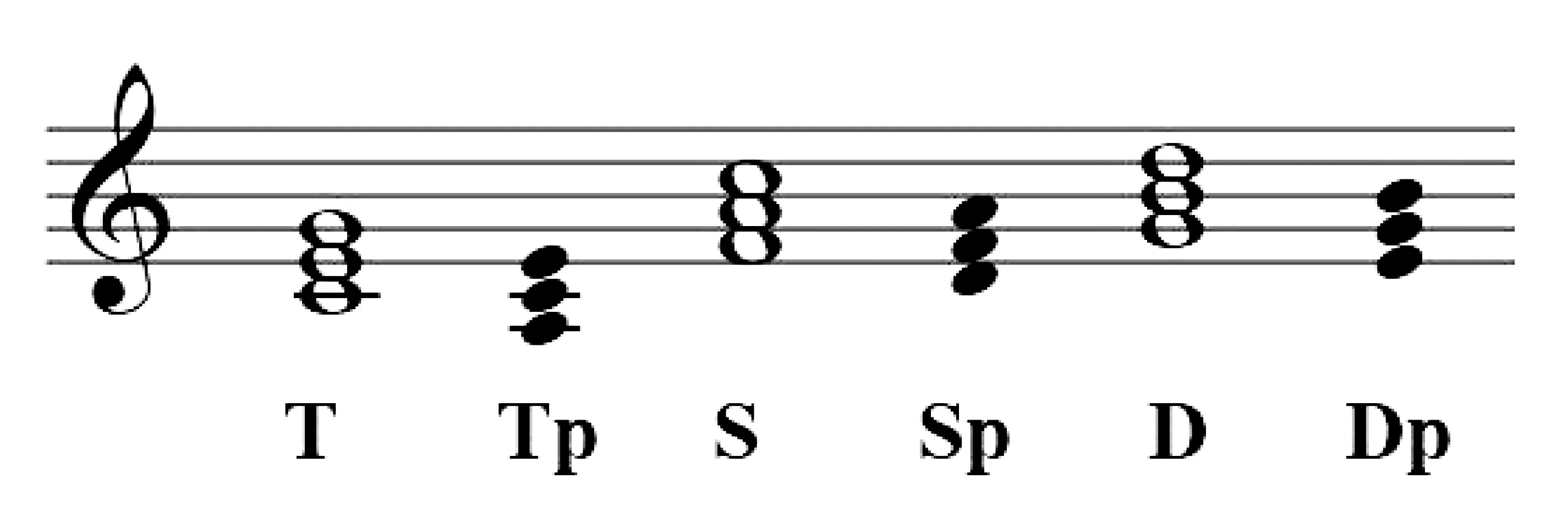

斯波索宾在《和声学讲稿》引言的第二段,介绍了里曼的TSD 功能划分以及和弦标记,并且给出了谱例说明(见谱例8)。

谱例8 斯波索宾《和声学讲稿》的谱例5,里曼的和弦功能标记介绍

证据三:圣彼得堡州立大学德语系副教授波亚基娜(Albina V. Boyarkina),在俄国《音乐理论学会杂志》(Журнал Общества Tеории музыки)2017 年第二期上发表的文章《胡戈·里曼著作的俄文译本》(Russian Translations of Works by Hugo Riemann)中指出:

德国音乐学家胡戈·里曼对欧洲音乐理论产生了巨大的影响。特别是在俄国,他提出的功能理论不仅被用来解释和声现象,而且还被进一步拓展到对音乐语言和音乐逻辑的不同方面的诠释。里曼的新概念之所以被俄国音乐学家所熟知,应该特别感谢对里曼重要著作的翻译。⑨Albina V. Boyarkina. “Russian translations of works by Hugo Riemann.” Журнал Общества теории музыки, 2017, No.2.

这个论述不但证明了笔者推论的正确性,而且还告诉我们里曼功能理论对俄国音乐理论有全方位的影响。

(三)《和声学教程》功能理论形成的轨迹

通过研究发现,俄罗斯功能和声理论是沿着这样的发展路线而形成的:拉莫—里曼—卡图瓦尔—斯波索宾团队。斯波索宾团队功能理论的直接源头是卡图瓦尔的著作。卡图瓦尔(Georgy Lvovich Catoire,1861—1926)是一位法裔俄罗斯人,1884年毕业于莫斯科大学,主修数学。他没有在音乐学院接受过系统专业训练,他的音乐学习主要是通过德国和俄罗斯的著名钢琴家或作曲家(包括里姆斯基·科萨科夫)私人授课而完成的。卡图瓦尔于1925—1926 年间出版了他的两册《和声理论教程》(Теоретический курс гармонии)。该著作最突出的特色就是吸收了里曼的功能分组学说。卡朋特的评价是:“卡图瓦尔作为理论家的主要成就,体现在他对里曼创立的音乐理论功能学说原则的接受、丰富以及某些方面的修正。”⑩同注⑤,第577 页。

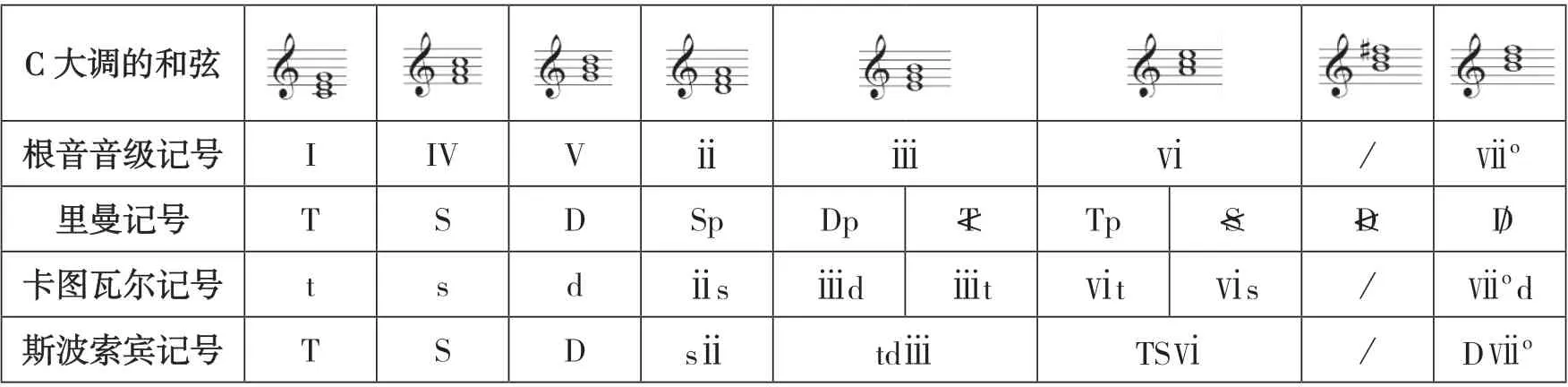

卡图瓦尔在多个方面改造了里曼的理论。他改造了里曼的以正和弦为核心,通过平行关系或导音转换关系而产生副和弦的学说,提出了以正和弦为核心,以“声部替换”(displacement of voices)为基础而产生副和弦。具体的替换方式包括,无论大调或小调:T、S、D 三个正三和弦的根音可以用其下方音级替换,五音可以用其上方音级替换,从而可以产生副三和弦ⅲ、ⅵ、ⅱ、ⅶ。以这种方式产生的副三和弦与正三和弦有非常紧密的关系。卡图瓦尔还继承了里曼的ⅲ和ⅵ都具有双重和声功能的观点,并且强调在分析这两个和弦时,ⅲ必须带有t或d 的功能标记,ⅵ必须带有t或s的功能标记,以表明该和弦所发挥的功能(见表1)。⑪同注⑤,第581—582 页。卡图瓦尔还改造了里曼的和弦功能记号,使之变得更简单易懂。

斯氏团队《教程》的功能组划分,直接继承了卡图瓦尔的思想,但他们对卡图瓦尔的理论及和弦记号进行了一些改造。⑫这种继承关系毫不令人意外,因为斯波索宾团队的四个理论家都曾经是卡图阿尔的学生。参见注⑤,第1102 页。该教程第17 章提出了和弦功能划分的理论依据,它仍然以I、IV、V 为正和弦并且分别作为T、S、D 三个功能组的核心和弦,“在每一个正三和弦的上方三度和下方三度都有一个副三和弦,这些副三和弦与正三和弦在功能上近似,这种近似是由二者之间有两个共同音而形成的。”(斯氏团队《教程》,第135 页)斯波索宾团队改造了卡图瓦尔的由正三和弦的根音或五音替换而产生同功能副和弦的理论,直接用“包含两个共同音”的关系作为同功能副和弦的生成基础,虽然理论依据发生了变化,但是最终各功能组所获得的副和弦并没有任何改变。

从拉莫的《论和声》到斯氏团队的《教程》,和弦功能及其分组理论的演变进程的要点是:拉莫确立了TDS 三个和弦功能概念;里曼开创了功能分组理论;里曼思想的继承者卡图阿尔和斯氏团队,则是将里曼的功能分组理论加以改造和简化,使之更适用于实践应用,也更便于学习者理解。表1 列出的是里曼、卡图瓦尔和斯波索宾团队的和弦功能分组记号与罗马数字根音音级记号的对照(以C 大调为例),从中可以看出卡图瓦尔和斯波索宾团队对里曼思想的紧密继承关系。

里曼的理论具有高度思辨性的特点,是一个自我完善的理论体系。但是这个体系包含了一些脱离调性音乐实际的成分。例如,C 大调D 的导音转换和弦是由B—D—♯F 构成,这个和弦显然属于调外和弦,它很难发挥属功能的作用。此外,里曼没有把导和弦ⅶo(B—D—F)看成独立和弦,而是看成省略根音的属七和弦。卡图瓦尔将里曼的理论改造之后,用导和弦ⅶo替代了里曼的导音转换和弦B—D—♯F,从而使属功能组的构成更切合和声应用实践。

表1 里曼、卡图瓦尔和斯波所宾团队和弦记号与根音音级记号对照(以C 大调为例)

将表1 的和弦标记加以对比应该立即就能发现,如果忽略里曼烦琐的和弦生成理论,用和弦根音音级来观察,里曼给一个调性中所有三和弦确定的功能属性,在后来的继承者卡图瓦尔和斯波索宾团队的手里都没有发生根本改变,只是理论解释方式以及和弦记号的调整。例如,ⅱ和弦被里曼命名为Sp(下属平行和弦),这个记号中的S 表示它的功能是下属。在卡图瓦尔或斯波索宾的著作中,这个和弦被标记为ⅱs 或sⅱ,它仍然属于下属功能。在里曼的功能分组中,中音和弦ⅲ具有双重功能,即属功能(属平行和弦Dp)和主功能(主导音转换和弦T<);下中音和弦vi 也具有双重功能,即主功能(主平行和弦Tp)和下属功能(下属导音转换和弦S<)。卡图阿尔和里曼一样,ⅲ和ⅵ仍然采用分开的功能标记,前者标记为ⅲd 或ⅲt,后者标记为ⅵt 或ⅵs。抽象地看ⅲ和ⅵ各具有两种功能,但在实际和声分析中它们只体现并且标记一种功能,这需要根据和声环境而定。而斯氏团队《教程》把卡图阿尔的ⅲ和ⅵ各自的两种功能记号合为一体,无论它们在哪里出现,均将其标记为tdⅲ或TSⅵ,记号的这种合并无疑模糊了这两个和弦的具体功能属性。此外,里曼的重属(DD)和重下属和弦(SS)记号,均被斯氏团队《教程》继承下来,后者只是将原本两个重叠的字母记号变成了分开的DD 和SS 记号。⑬彭程《功能组理论中俄罗斯形成与发展脉络探析》(《乐府新声》2008 年第4 期)认为:“卡图阿尔继承了柴科夫斯基的功能分组理论并且将其做了发展”,这种结论是站不住脚的。

四、斯波索宾团队《和声学教程》对其他理论家成果的继承

斯氏团队《教程》从其1934 年俄文第1 版《实用和声学教程》开始,直到它更名为《和声学教程》后的多个版本,其主体内容原创成分不多,而是吸收了多位西方理论家的成果。如前所述,它最受关注的功能和声理论及其配套的和弦功能记号,体现了对里曼和卡图瓦尔的成果的全面吸收。此外全书的内容结构、和声写作规则,以及技术术语应用方面,还吸收了韦伯和布斯勒等西方理论家的著作成果。

(一)内容结构方面

斯波索宾等前苏联理论家,对韦伯、马克斯(Adolf Bernhard Marx,1795—1866)、布斯勒、普劳特和该丘斯等德国、法国、英国及美国理论家及其著作应该是非常熟悉的。卡朋特在其论文《俄国和苏联的音乐理论,大约1650—1950》中指出,布斯勒的大部分著作在俄国被翻译成俄文出版。⑭同注⑤,第943 页。根据卡朋特的论述,布斯勒的著作是斯氏团队《教程》的重要参考书。但笔者认为,前苏联音乐理论家学习和借鉴西方和声理论的途径,不一定只有俄译版和声著作这一条,他们当中也应该有人有能力通过阅读原文著作来了解德国、法国、英国或美国的和声理论。考虑到这个可能性,苏联理论家可参考的著作就远不止这里列出的这几位西方理论家的,20 世纪30 年代之前出版的其他许多西方和声理论著作都有可能是该团队参考的资料。例如,上文提到的该丘斯1917 年出版的《音关系的理论与应用》,以及H.R.帕尔莫1876 年在美国出版的《帕尔莫音乐理论》(Palmer's Theory of Music),等。⑮帕尔莫的著作由两部分组成,第一部分是和声概念问答,第二部分是与问答概念有关的谱例加文字说明。该书是一部内容格式比较独特的出色教科书。与该著作的内容加以对比,可以发现斯氏团队《教程》对个别和弦历史的论述是片面的。例如,《教程》第275 页谈道:“在DD 增五六和弦解决到D 时,形成了一个平行纯五度(这是由莫扎特开始使用的,因此也叫作莫扎特平行五度)。当它出现在低音部与某一个内声部之间时,是允许的。”关于这个平行五度,《帕尔莫音乐理论》第95 页是这样论述的:“这种出现在低音与一个内声部之间的平行五度很难被耳朵察觉。……这些和弦得到了莫扎特的使用。当他因为这个平行五度而遭到批评时,他说道:‘从今以后这种平行五度将会被纠正。’即使是莫扎特,对它们的使用也是很有限的。我们的建议是,坚决不能使用它们。”如果我们把韦伯和布斯勒等理论家的著作与斯氏团队《教程》内容进行对比,一定能够获得重要结论。

路德维格·布斯勒(Ludwig Bussler,1838—1900)是德国音乐教师、批评家和指挥家,出版过对位、和声和曲式理论的著作,其中包括《实用和声学》(Praktische Harmonielehre in Aufgaben,1875)。《实用和声学》⑯笔者参考的是布斯勒著作的英译版,书名为《实用和声学——五十四堂系统课程》(Practical Harmony—A Systematic Course in Fifty-four Lessons),1896年出版,N.甘斯(N. Gans)根据1875 年德文版译出。由79 节组成,分为四个部分(或者范畴)——第一部分:自然音阶固有的和弦;第二部分:非本体音(和弦外音);第三部分:和声转调;第四部分:变音和弦。斯氏团队《教程》分为两册,包含60 章,其内容没有划分范畴,但是根据其内容分布来看,包含如下几个范畴:(上册)自然音和声;(下册)离调,近关系转调,和弦外音,变音和弦和远关系转调。将这两部著作的内容加以对比可以看出,斯氏团队《教程》上册的内容和布斯勒《实用和声学》第一部分的内容及其排序大同小异,后者对前者的影响非常明显,而且所论述的和声规则也没有太大区别。斯氏团队《教程》的下册内容和布斯勒《实用和声学》的后三个部分内容基本对应,但是两者在细节方面有所不同。两者相比,前者有一个较突出的特色就是强化了“离调”概念,它的离调概念显然是出自其他西方著作。

(二)转调与离调概念

斯氏团队《教程》包含的四个调关系等级划分,以及离调和转调⑰该教程使用的“离调”术语的俄文是отслонения,其基本含义为偏离、离题,它的德文同义词是ausweichung。概念,均出自德国理论家。自巴洛克时期以来,绝大多数调性音乐作品都会包含离调和转调。然而,在18 世纪末之前的西方早期和声教科书中,只有笼统的转调概念,没有明确的离调概念。例如,拉莫的《论和声》简单地论述了转调,⑱英译版拉莫《论和声》第三卷第23 章的题目是“怎样从一个调到另一个调”(如何转调)。实际上他列举的某些转调的例子在后来的和声理论中也被看作离调。

从18 世纪末开始,多位德国理论家开始在其著作中论述ausweichung,最初该术语的使用非常自由,有人用它代表转调,也有人用它代表离调。基恩贝格尔(Johann Philipp Kirnberger,1721—1783),在其1771—1779 年出版的两卷著作《严格作曲法的艺术》(Die Kunst des Reinen Satzes)中,将ausweichung(转调)划分为“直接转调”(unmittelbare ausweichung)和“间接转调”(mittelbare ausweichungen)。

科赫(H. C. Koch)在其著作《试验作曲法指南》(Versuch einer Anleitung zur Composition,1782—1793)中,将ausweichung(转调)划分了三种类型:(1)附带转调,其中包含简洁的变音;(2)经过性转调,其中包含新调较长时间的呈现,但不出现终止;(3)正式转调,这种转调需要在新调中出现完满终止。科赫的附带转调实际上等于今天我们所说的离调,正式转调等于今天的转调。

韦伯在其著作《作曲理论》⑲笔者参考的是英译版韦伯《作曲理论》,1842 年出版。该著作从1817—1832 年出版过三个修订版。德国理论家里曼对韦伯有很高的评价:“为了满足他自己的需要,他深入研究了基恩贝格尔、马普格(Marpurg)、福格勒(Vogler)和克内希特(Knecht)等人的理论体系,最终解决了他自己的体系构建问题。其成果就是《作曲理论》。”参见胡戈·里曼《音乐词典》(Dictionary of Music,1896),第854 页。中呈示了与科赫相类似的观点,但他的转调分类是以听觉为依据,使用的术语也比较独特。他的转调是一个大概念,分为两种:(1)调内转调或音阶内转调(modulation in the key,modulation in the scale), 这种转调的特点是转调出现时听觉仍然保持了原调继续存在的感觉;(2)调外转调或离题转调(modulation out of the key,digressive modulation),这种转调的特点是在听觉中建立另一个调的感觉。此外,他又把离题转调划分为两种类型:(1)完全离题转调(perfect digressive modulation),即在听觉中彻底消除前调印象的转调;(2)不完全离题转调(imperfect digressive modulation),指的是没有完全消除前调印象的转调。有关完全离题转调和不完全离题转调的区分,韦伯没有提出理性的判断标准,他强调了转调需要依靠听觉判断,他指出:“转调要么是完全消除前调的印象并且在听觉中完满地建立起这个新调,要么就是没有消除前调的印象并且没有完满地建立起新调”(《作曲理论》,第329 页)。韦伯没有具体解释调内转调与不完全离题转调的本质区别,但韦伯承认“很多人将这种离题转调叫作附带转调(accidental modulation)”。从韦伯列举的例子来看,实际上他的不完全离题转调(以及调内转调)等于今天所说的离调,完全离题转调等于今天的转调。

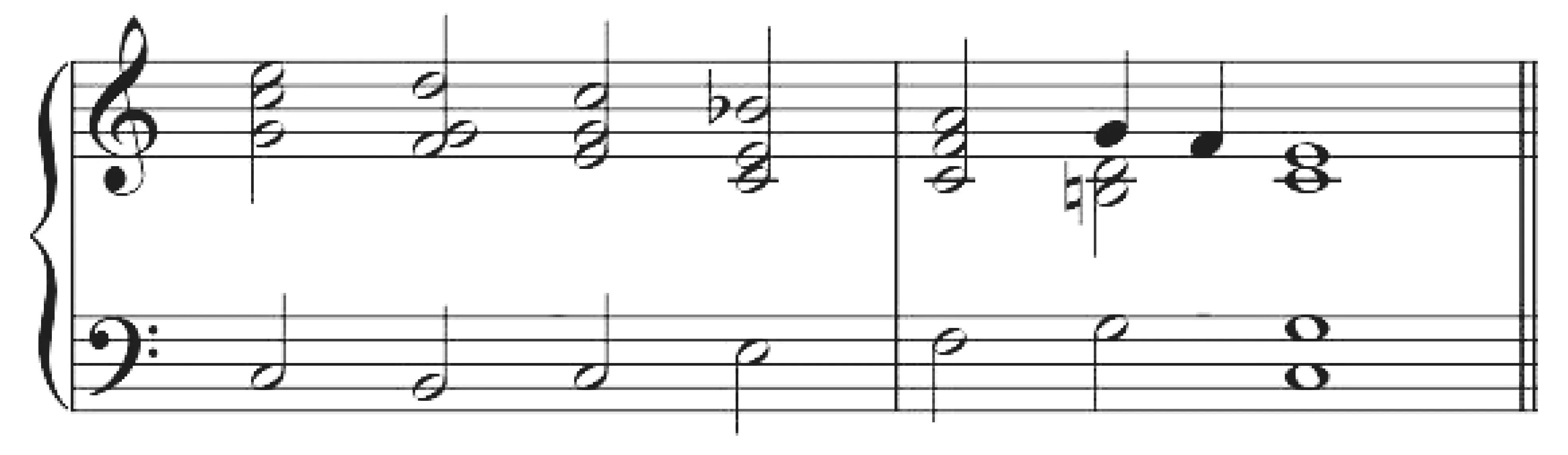

谱例9 是韦伯的不完全离题转调或偶然转调的例子,他指出,在这个C 大调的例子中,C7 和弦(第4 个和弦)相对于C大调音阶而言是一个调外和弦,它产生了转调,但不够完满,C 大调的印象并没有被消除。韦伯还采用了非常拟人化的描述:“它最终发现它自己再一次完全回到这个调的家里”(《作曲理论》,第330 页)。根据现代和声理论看,第4 和第5 个和弦构成的F大调V7—I 的续进属于C 大调内的离调。

谱例9 韦伯的不完全离题转调(等于离调)的例子

谱例10 韦伯的完全离题转调(等于转调)的例子

谱例10 是韦伯给出的完全离题转调的例子,由G 大调转到D 大调,该谱例末尾出现了D 大调的完满终止。根据现代和声理论看,这个完全离题转调属于转调。

到19 世纪末,科赫的术语ausweichung 被理论家继承下来,它被用于代表短暂的调性变化,即离调。20 世纪初,音乐理论家海因里希·申克(Heinrich Schenker),又创造了和离调有关的另一个术语tonicization(主音化,或主化),⑳英文tonicization 一词的意思是“主音化”,指的是将主音以外的某个音当成临时主音来处理,主音化的重要手段是运用副属和弦,主音化和人们更熟悉的“离调”是同义词,美国理论家更喜欢使用这个术语。tonicization一词源于德文tonikalisierung,是海因里希·申克在其著作《和声的理论》(Harmonielehre,1906)中首次使用。而modulation 一词则被用来代表调性的永久改变,即转调。㉑㉑ 参见New Grove Dictionary of Music and Musicians(《新格罗夫音乐与音乐家词典》,2002)“Modulation”词条。

(三)和弦外音概念

“和弦外音”(其英文通用术语是nonharmonic tone)是现代通用和声概念之一。在以拉莫和赛弗里德为代表的早期和声理论家的著作中,没有明确的和弦外音概念,只有“协和音程”(consonance)与“不协和音程”(dissonance)的概念,还有以这两个概念为基础的“协和和弦”(consonant chord)与“不协和和弦”(dissonant chord)的概念。

拉莫的《论和声》将和弦从复杂度上分为四种:三和弦、七和弦、九和弦和十一和弦。拉莫的不协和和弦包括:减三和弦、增三和弦、七和弦、九和弦、十一和弦。拉莫把这些和弦从用法上再分为两种:一种是“基本和弦”(fundamental chord);另一种是“假定和弦”(chord by supposition)。他的基本和弦包括完满和弦(原位大三或小三和弦)和七和弦;㉒㉒《论和声》第116 页有这样的叙述,“这些就是三度、五度和七度,由这些音程构成了基本和弦,即完满和弦和七和弦”。综合该著作不同章节的论述来看,基本七和弦应该至少包括三种:大小七和弦、小七和弦和大七和弦。㉓ 引自《剑桥西方音乐理论发展史》(本文简称《剑桥史》),第731 页。这里的译文略有改动。㉔ 赛弗里德是德国理论家和作曲家阿尔布雷克茨伯格(J. G. Albrechtsberger)的学生,后者曾经是贝多芬的老师。赛弗里德的这部著作就是打着他老师的旗号出版的。原书为德文版,笔者参考的是其英译版J.G. Albrechtsberger's Collected Writings on Thourough-bass,Harmony, and Composition for Self-instruction (1855)。㉕ 这里引用的“Tones foreign to the harmony”出自英译版韦伯《作曲理论》第一卷,第195 页。该书可能是最早明确提出和弦外音概念并且把它与不协和的和弦音做出逻辑区分的著作。假定和弦包括九和弦和十一和弦,而假定和弦实际上是包含了九度或十一度延留音的和弦。

拉莫的某些观点是不完善的。曾经短期跟随J. S.巴赫学习过作曲的德国理论家J. P.基恩贝格尔在其《严格作曲法的艺术》中,“试图通过‘本体’不协和七度音(essential dissonant sevenths)与‘非本体’不协和音(accidental dissonances)的区分来澄清拉莫的‘假定和弦’理论。‘本体’不协和七度音属于某个‘属’和弦,可以不通过准备而引进;而‘非本体’不协和音是由延留音产生,需要通过声部进行的准备来引进。这是把和弦与和弦外音构成的和音相区别的历史进程中的一个早期阶段。”㉓㉒《论和声》第116 页有这样的叙述,“这些就是三度、五度和七度,由这些音程构成了基本和弦,即完满和弦和七和弦”。综合该著作不同章节的论述来看,基本七和弦应该至少包括三种:大小七和弦、小七和弦和大七和弦。㉓ 引自《剑桥西方音乐理论发展史》(本文简称《剑桥史》),第731 页。这里的译文略有改动。㉔ 赛弗里德是德国理论家和作曲家阿尔布雷克茨伯格(J. G. Albrechtsberger)的学生,后者曾经是贝多芬的老师。赛弗里德的这部著作就是打着他老师的旗号出版的。原书为德文版,笔者参考的是其英译版J.G. Albrechtsberger's Collected Writings on Thourough-bass,Harmony, and Composition for Self-instruction (1855)。㉕ 这里引用的“Tones foreign to the harmony”出自英译版韦伯《作曲理论》第一卷,第195 页。该书可能是最早明确提出和弦外音概念并且把它与不协和的和弦音做出逻辑区分的著作。

在拉莫的《论和声》(1722)问世100多年之后,另一部重要著作大约在1826 年出版,这就是赛弗里德(Ignaz Ritter von Seyfried)的《可供自修的阿尔布雷克茨伯格的数字低音、和声和对位法文集》㉔㉒《论和声》第116 页有这样的叙述,“这些就是三度、五度和七度,由这些音程构成了基本和弦,即完满和弦和七和弦”。综合该著作不同章节的论述来看,基本七和弦应该至少包括三种:大小七和弦、小七和弦和大七和弦。㉓ 引自《剑桥西方音乐理论发展史》(本文简称《剑桥史》),第731 页。这里的译文略有改动。㉔ 赛弗里德是德国理论家和作曲家阿尔布雷克茨伯格(J. G. Albrechtsberger)的学生,后者曾经是贝多芬的老师。赛弗里德的这部著作就是打着他老师的旗号出版的。原书为德文版,笔者参考的是其英译版J.G. Albrechtsberger's Collected Writings on Thourough-bass,Harmony, and Composition for Self-instruction (1855)。㉕ 这里引用的“Tones foreign to the harmony”出自英译版韦伯《作曲理论》第一卷,第195 页。该书可能是最早明确提出和弦外音概念并且把它与不协和的和弦音做出逻辑区分的著作。。赛弗里德拓展了拉莫的假定和弦的数量,他补充了一个十三和弦。他的基本和弦是五种:三和弦、七和弦、九和弦、十一和弦和十三和弦。该书也没有确立和弦音与和弦外音的概念划分,但是在论述不协和音程(dissonant)时,提到了运用不协和和弦的三种方式:经过音(passing note)、换音(changing note,现代概念叫作强位经过音)和延留音(suspension)。这三种用法,实际上就是三种和弦外音的用法。赛弗里德的著作体现了对拉莫理论的保守地继承与发展。

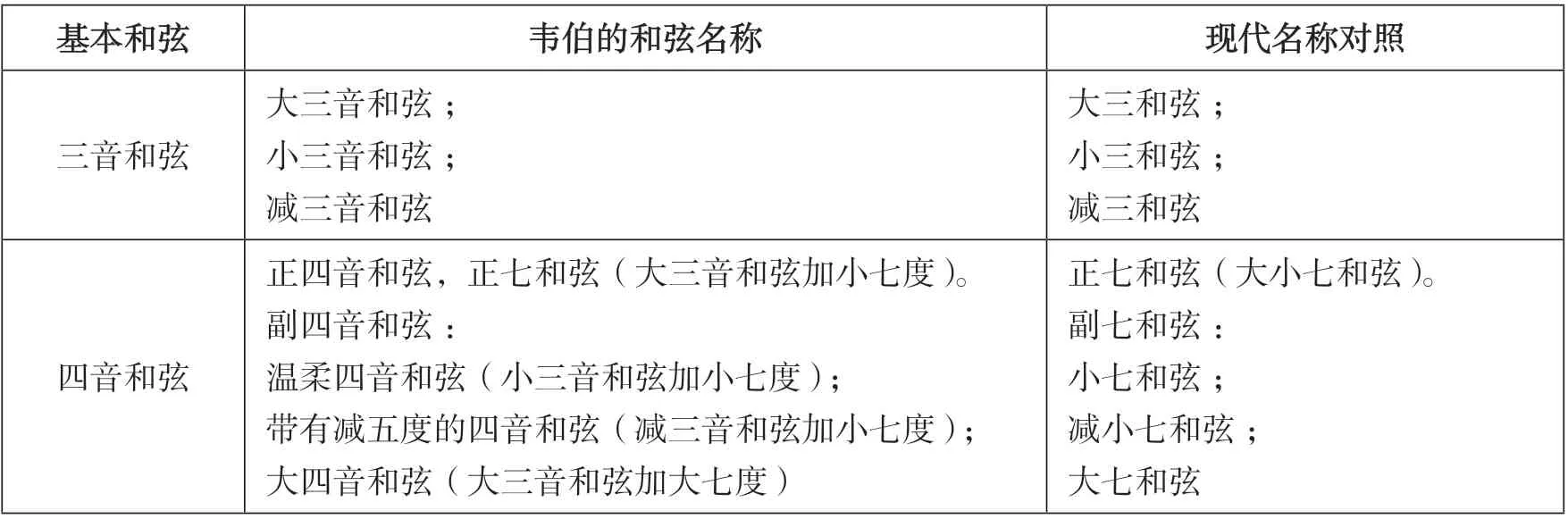

将拉莫的和声理论创造性地继承并做出重大发展的,是19 世纪上半叶其他德国理论家的著作。在韦伯的《作曲理论》中可以看到,他为和弦音与和弦外音区分理论的确立做出了巨大贡献,他的理论影响了后来绝大多数和声教科书的写作。该著作由十二章组成,韦伯在第二章“和声”(Harmony)中明确提出了“和弦外音”(Tones foreign to the harmony㉕㉒《论和声》第116 页有这样的叙述,“这些就是三度、五度和七度,由这些音程构成了基本和弦,即完满和弦和七和弦”。综合该著作不同章节的论述来看,基本七和弦应该至少包括三种:大小七和弦、小七和弦和大七和弦。㉓ 引自《剑桥西方音乐理论发展史》(本文简称《剑桥史》),第731 页。这里的译文略有改动。㉔ 赛弗里德是德国理论家和作曲家阿尔布雷克茨伯格(J. G. Albrechtsberger)的学生,后者曾经是贝多芬的老师。赛弗里德的这部著作就是打着他老师的旗号出版的。原书为德文版,笔者参考的是其英译版J.G. Albrechtsberger's Collected Writings on Thourough-bass,Harmony, and Composition for Self-instruction (1855)。㉕ 这里引用的“Tones foreign to the harmony”出自英译版韦伯《作曲理论》第一卷,第195 页。该书可能是最早明确提出和弦外音概念并且把它与不协和的和弦音做出逻辑区分的著作。)概念。他提出了概念清晰的和弦音与和弦外音的划分方法。他先确立“基本和弦”概念,以此为基础把和弦音与和弦外音加以区分。组成基本和弦的音为和弦音,基本和弦以外的音为和弦外音。韦伯确立了七种基本和弦,包括三种三音和弦和四种四音和弦,并且为它们提供了命名(《作曲理论》,第168 页)。韦伯的基本和弦的种类比拉莫的基本和弦种类多很多。表2 列出了韦伯的七个基本和弦,为了便于读者理解,笔者补充了这些和弦的现代通用名称作为对照。

表2 韦伯的七个基本和弦及其现代名称对照

根据现代和声理论看,韦伯的七个基本和弦中缺少两个和弦——一个是增三和弦,另一个是减七和弦。之所以缺少这两个和弦,原因有两个:第一,韦伯没有把增三和弦视为独立和弦,韦伯时代之前的作曲家很少使用独立的增三和弦,增三和弦大多是由变音经过音构成的,即使能够遇见增三和弦的构造,增五度也是以变音经过音方式产生的,因此不算是一个真正的和弦,斯氏团队《教程》继承了这种思想,同样没有提到过增三和弦;第二,韦伯把减七和弦视为省略根音的小属九和弦,减七和弦的七度音被认为是属九和弦的九度音,它是和弦音,韦伯称之为“独立九音”(《作曲理论》,第196 页),“独立”的意思就是不需要准备,独立九音是相对于有准备的九度延留音而言的。韦伯以表2 列出的七个基本和弦为基础,给和弦外音做出了十分明确的定义:

乐音的和声性结合常出现在这样的音乐中:乐音结合被发现不属于以上列举的任何一种基本和弦的组合,在这些乐音中一定至少有一个音不属于基本和弦,它就是和弦外音。(《作曲理论》,第195 页)

韦伯提出了协和和弦与不协和和弦概念及其区分方式,他指出:

和弦中只有协和音程或协和音出现时,该和弦叫作协和和弦;当和弦中有一个或多个不协和音程或不协和音出现时,该和弦叫作不协和和弦。(《作曲理论》,第230 页)

韦伯又进一步指出,不是所有的不协和音——比如,七和弦的七音——都是和弦外音。他把不协和音分成两种:作为和弦音的不协和音叫作“和弦内不协和音”(harmonic dissonance);作为和弦外音的不协和音叫作“和弦外不协和音”(dissonance foreign to the harmony)。他还补充说,更多的时候,前者被叫作“本体不协和音”(essential dissonance),后者被叫作“非本体不协和音”(accidental dissonance)。(《作曲理论》,第231 页)后两个概念显然是对基恩贝格尔的本体不协和七度音与非本体不协和音概念的继承与发展。

韦伯彻底澄清了以前有关和弦音与和弦外音的模糊认识,为学习者从概念上分清和弦音与和弦外音提供了理论依据。韦伯在《作曲理论》的第八章“过渡音”(transition)和第九章“和弦外音的特殊种类”中,详细论述了各种和弦外音的用法。韦伯的和弦外音主要分为六种:过渡音、悬挂音(appended note)、延迟音程(prolonged interval)、延留音、先现音和持续音。韦伯的过渡音是一个包容性很强的术语,它如同一个“百宝箱”,容纳了五种现代概念的和弦外音。韦伯给过渡音下的定义是:

在给一个声部赋予和弦音之前,先赋予一个比该音高一个或低一个大二度或小二度的音级,这个音叫作过渡音,也叫作先行音(fore-note)或先奏音(previously struck note)。(《作曲理论》,第220 页)

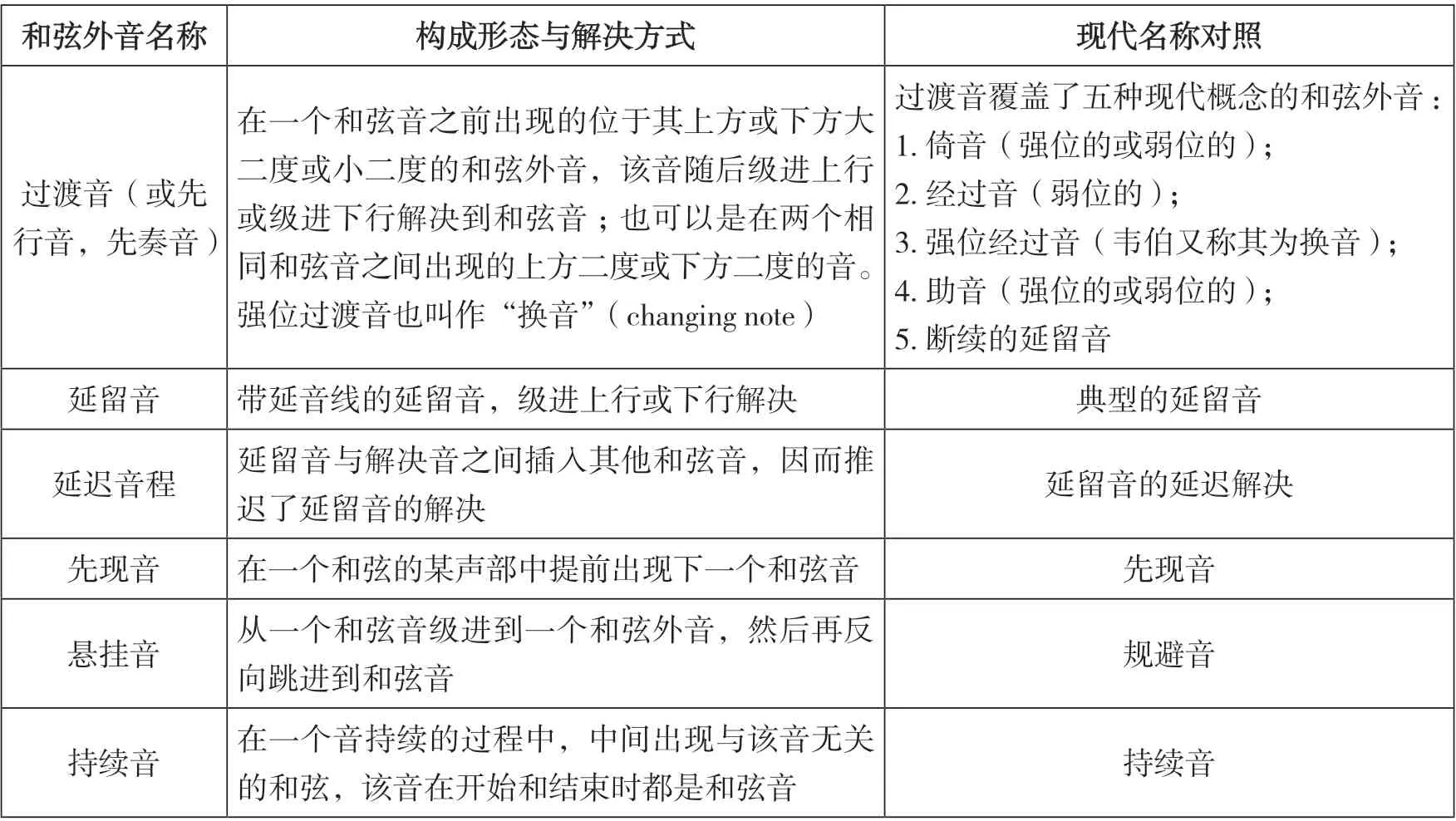

过渡音总是立即级进上行或级进下行解决到和弦音,级进进入的和弦音可以是基本和弦的根音、三音、五音或七音。表3列出的是韦伯的六种和弦外音及其现代名称对照。

表3 韦伯的六种和弦外音及其现代名称对照

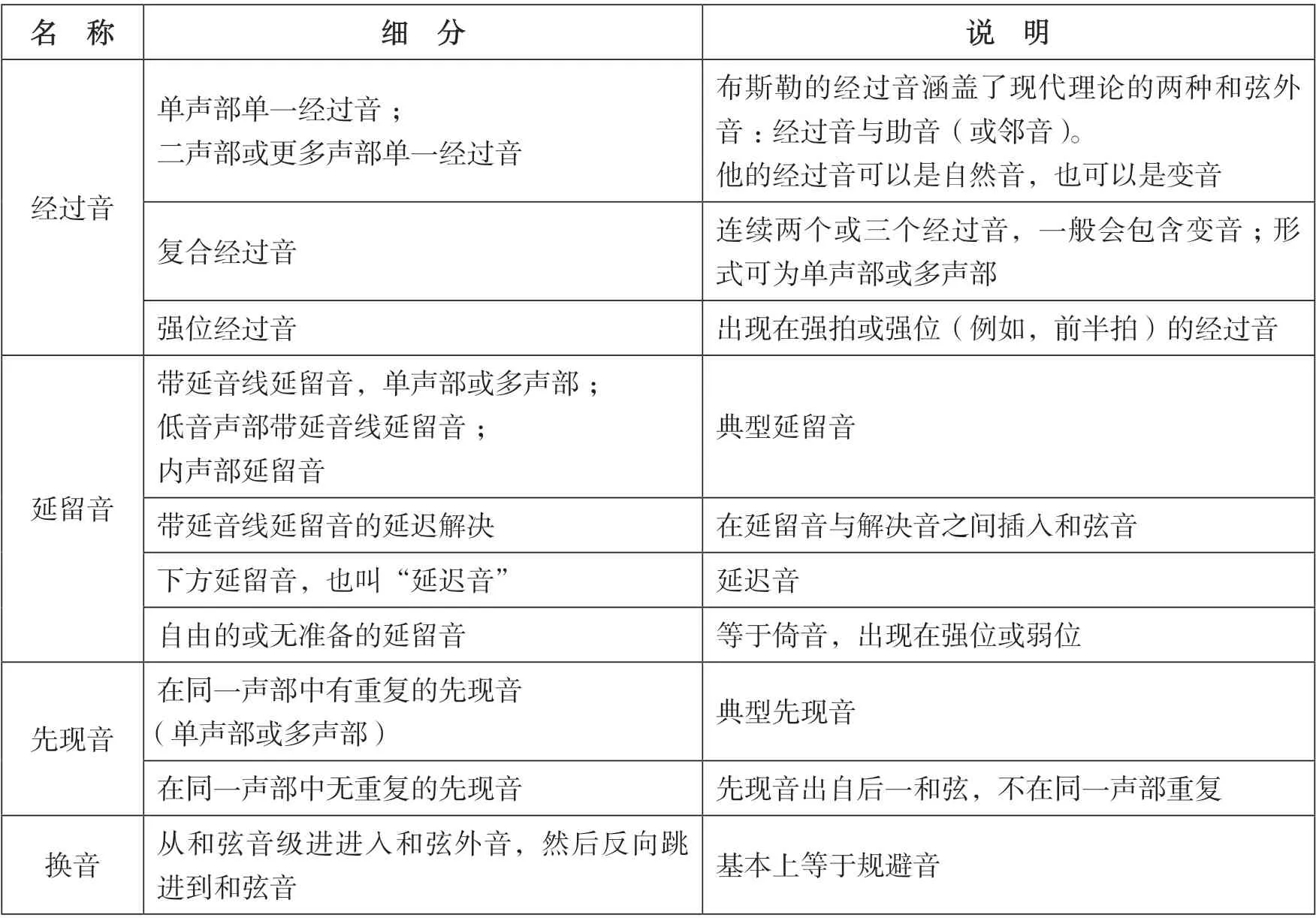

在布斯勒1875 年出版的《实用和声学》中,和弦外音的分类名称有新的变化。布斯勒将和弦音叫作“本音”(essential note),将各种和弦外音叫作“非本音”(unessential note)。他将非本音划为四种类型:经过音、延留音、先现音和换音(changing note)。另外,他还单独列出了持续音。表4 列出的是布斯勒的四种非本音及其说明。

和现代和声理论中的和弦外音分类方式相比,布斯勒和弦外音的分类仍不够完善。例如,他把现代理论中的经过音和助音统称为“经过音”。但是,他的和弦外音不同形态的划分非常细致,基本上囊括了所有现代理论的和弦外音形态,只是他使用的个别名称后来不够通用而已。查看一下斯氏团队《教程》的和弦外音分类和分类名称便知,其大多数出自布斯勒的著作。

表4 布斯勒的非本音(和弦外音)

(四)关于柴科夫斯基的《应用和声学习指南》

值得注意的是,在里曼1898 年出版其《简明和声学或和弦的调性功能理论》之前,俄罗斯作曲家柴科夫斯基在1872 年出版了《应用和声学习指南》㉖㉖ 笔者参考的是该书英译本Guide to the Practical Study of Harmony(1900 年出版),以下简称《指南》。㉗ 上海音乐学院出版社2016 年出版了柴科夫斯基《指南》的汉译本,这个译本的翻译有些随意。例如,译者将第二部分第一篇的题目“偶然的和弦形式”(Accidental harmonic forms)译为“和弦外音”。这个译法破坏了柴科夫斯基的分类逻辑,因为“和弦外音”这个题目无法涵盖这一篇六章(第23—28 章)的内容:虽然有四章分别论述的是延留音、先现音、经过音和换音(这些内容的确与和弦外音有关),但是还有两章论述的是“增五度和弦”和“增六度和弦”,这两种和弦与和弦外音没有关系。,该书只有一百多页的篇幅。它的和声体系和主体内容,显然继承了拉莫、赛弗里德、基恩贝格尔和韦伯等理论家的著作成果,不过它也包含了一些独有的观点。总的来看,它的思辨性成分不多,绝大多数的术语都没有准确的定义,只有技术形态的描述,而且和许多西方早期理论家的著作一样使用了数字低音记号,但他在讲述音阶上的和弦时,偶尔使用了罗马数字代表根音音级。在柴科夫斯基的和声思维中,数字低音概念占据了首要位置。无论从哪方面看,该著作对斯氏团队《教程》的影响微乎其微。以下是对《指南》三个方面的分析。

1.和弦外音概念。柴科夫斯基的著作没有提出明确的和弦外音分类概念。《指南》第二部分“偶然的和弦形式”㉗㉖ 笔者参考的是该书英译本Guide to the Practical Study of Harmony(1900 年出版),以下简称《指南》。㉗ 上海音乐学院出版社2016 年出版了柴科夫斯基《指南》的汉译本,这个译本的翻译有些随意。例如,译者将第二部分第一篇的题目“偶然的和弦形式”(Accidental harmonic forms)译为“和弦外音”。这个译法破坏了柴科夫斯基的分类逻辑,因为“和弦外音”这个题目无法涵盖这一篇六章(第23—28 章)的内容:虽然有四章分别论述的是延留音、先现音、经过音和换音(这些内容的确与和弦外音有关),但是还有两章论述的是“增五度和弦”和“增六度和弦”,这两种和弦与和弦外音没有关系。中论述了四种“对某一和弦音程的旋律性声部偏离”(第82 页),偏离方式包括延留音、先现音、经过音与换音(changing note,等于“助音”)。柴科夫斯基把“和弦外音”以及增三和弦和增六和弦,笼统地放在“偶然的和弦形式”这个范畴,这个分类方式表现出他对和弦外音的理解和早期西方理论家(如赛弗里德)一样还处于懵懂状态。

2.转调概念。《指南》对于转调的论述比较粗浅,第18 章论述了“直接转调”,第19 章论述了“间接转调或经过性转调”。该著作没有提供直接转调的定义,只是含糊地提道:“最简单和最直接的转调是由三个和弦组成的:给定调的主和弦,新调的属七和弦以及它所解决的主和弦。”(第63页)间接转调指的是:“不是直接引入期望的调,而是先经过一个或多个邻近的调”。(第68 页)他的直接转调和间接转调概念,无疑是来自基恩贝格尔的著作《严格作曲法的艺术》。柴科夫斯基的著作没有涉及离调概念。

3.和弦分组概念。《指南》中提出的最具实践应用价值的见解就是和弦分组概念。他提出:“全部大三和小三和弦可以组合成三组,每组两个和弦:(a)主和弦组,第一级和第六级上的三和弦。(b)属和弦组,第五级和第三级上的三和弦。(c)下属和弦组,第四级和第二级上的三和弦。”(第12 页)他没有使用“功能”(function)这一术语和TSD 功能记号,他的和弦分组没有系统理论的支撑,只是经验性的表述,不像里曼的功能分组理论那样具有高度的思辨性和系统性。

(五)斯氏团队《教程》存在的问题

斯氏团队《教程》基本上全盘继承了西方教科书中确立的许多通用和声术语或概念,另外还杜撰了一些新的术语或概念。无论是继承概念还是自撰术语,均存在一些问题,举例说明如下。

1.正、副七和弦划分概念模糊。《教程》在“正七和弦”与“副七和弦”的划分上表述不清晰,该教程只谈到“七和弦T7、DTIII7、S7和TSVI7称为副七和弦”(《教程》,第224 页),虽然该书没有说明哪些是正七和弦,但它已经说明副七和弦有四个,这就意味着ⅱ7、V7、ⅶ7均为正七和弦。这种划分违背了西方传统和声理论中早已确立的以和弦倾向性为依据的划分方式:属七和弦为正七和弦,因为它在下五度和声续进中距离主和弦最近,而且解决到主和弦的倾向最强烈,其他和弦均为副七和弦。以这种划分原则为基础,西方和声理论中有两种稍有差异的划分方式。

划分方式一:属音和导音上的七和弦为正七和弦,其他五个音级上的七和弦为副七和弦。这种划分方式没有把导七和弦看成独立和弦,而是把它看成不完整的省略根音的属九和弦,也就是说,属七和导七和弦被看成是同一个根音上的和弦。布斯勒的著作采用的是这种划分方式。

划分方式二:属七和弦为正七和弦,其他七个音级上的七和弦为副七和弦。这种划分方式把导七和弦看成独立的副七和弦。德国著名作曲家和理论家萨洛蒙·雅达松(Salomon Jadassohn)1883 年出版的《和声学教程》(Lehrhuch der Harmonie),采用的是这种划分方式。㉘㉘ 笔者参考的是雅达松著作1890 年英译版Manual of Harmony(Paul Torek 和H.B.Pasmore 译),第67 页。1895 年英国出版的贝克(Dr. Th. Baker)《音乐术语词典》(Dictionary of Musical Terms)的“副和弦”(Subordinate chords)词条给出的定义是:“除了属和弦的七和弦,所有其他七和弦均为副七和弦”。

2.“加六音”措辞不当。《教程》第24章第3 节的题目是“加六音的属和弦”,它的“绪论”是这样描述的:“大调和小调原位属三和弦的五音可以换成六度音”,随后又谈到“用六音取代五音的属和弦最典型的用法是在终止中”(第202—203 页)。根据这个描述来看,这一节的题目的措辞逻辑混乱,应改为“六音替代五音的属和弦”,不应该称作“加六音”的属和弦。《教程》还谈到“加六音的属七和弦”,这个措辞存在同样的问题。实际上西方理论家对这种和弦早就有更合理的解释。例如,在普劳特的著作《和声的理论与实践》(1901 年第16 版)中,他将这种“加六音的属和弦”看成“最简单的”(simplest)属十三和弦,将所谓的“加六音的属七和弦”看成普通的属十三和弦。

3.某些和弦外音分类术语用词不当。在布斯勒《实用和声学》以及其他西方早期和声著作中,经过音分为“弱位”(指弱拍或后半拍)和“强位”(指强拍或前半拍)经过音(第96—109 页),在《教程》中弱位经过音被称为经过音,而强位经过音被称为“没有准备的‘经过的’延留音”(第394 页),这个措辞本身自相矛盾,与延留音的属性不吻合。延留音之所以被称为延留音,是因为它有准备所以才会有可能被“延留”,既然它没有准备,就没有被“延留”的机会,所以它根本就不属于延留音的范畴。布斯勒的名称“强位经过音”㉙㉙ 韦伯和赛弗里德的著作均把强位经过音叫作换音(changing note)。㉚ 延迟音或下方延留音(retardation)这一术语,在近期美国出版的和声教科书中仍然得到使用。,显然是更合乎逻辑的名称,而且这个名称至今仍然被西方和声理论著作使用着。

某些西方早期理论家的著作中也常存在用词不当的问题。例如,布斯勒在其《实用和声学》中,把现代理论的“强位倚音”不恰当地称为“自由的或无准备的延留音”(第131—132 页)。《教程》第44 章第5 节的题目是“没有准备的延留音(经过的和辅助的)”,这一节的例44-651 里姆斯基-科萨科夫《塞维里亚》中出现的“没有准备的延留音”实际上均为倚音。《教程》显然是继承了布斯勒的这个用词不当的和弦外音分类术语。

4.延留音的论述不全面。在韦伯和布斯勒等早期理论家的著作中,延留音分为上方延留音和下方延留音,在布斯勒的《实用和声学》中,后者又被称为“延迟音”(retardation,第127 页)。㉚㉙ 韦伯和赛弗里德的著作均把强位经过音叫作换音(changing note)。㉚ 延迟音或下方延留音(retardation)这一术语,在近期美国出版的和声教科书中仍然得到使用。在《教程》中,延留音没有这种分类,它主要讲述了下行解决的延留音,没有提及上行解决的“延迟音”概念,只是含糊地指出“上行小二度的解决用得较少,上行大二度的延留音用得更少,几乎只是为了进入大三和弦或属七和弦中的大三度才使用”(第327 页)。这种对下方延留音用法的论述是狭隘的。无论是从布斯勒《实用和声学》所列举的例子(例206)来看,还是从巴洛克、古典主义和浪漫主义作曲家的作品来看,上行延留音使用得非常普遍,而且其解决并非都是进入大三和弦或属七和弦中的大三度。

5.某些和弦连接法的论述过于教条,脱离创作实践。例如,西方经典教科书中早已经总结出来的某些原本非常多样化的和弦连接法,在《教程》中被不合理地教条化。下面以属七和弦解决到主和弦的连接法为例做一说明。

《教程》对于属七和弦到主和弦的常规连接法的阐述和拉莫、韦伯及布斯勒著作中的论述没有任何差别。布斯勒《实用和声学》规定了“属七和弦的三音(导音)上行一级到主三和弦的根音;五音下行一级到主和弦的根音;七音下行一级到主和弦的三音,根音进行到主三和弦的根音”。(第30 页)转位的属七和弦进行到主和弦时,通常也要遵循上述的声部进行规则。但是,拉莫《论和声》的“八度法则”(见谱例5)和声续进早就告诉我们,V2和V43进行到I6时,五音可以级进上行。布斯勒在其著作第52 页“和弦处理中的特许”一节,以音乐创作实践为基础,专门列举了特许的属七和弦连接法:“(1)属七和弦的五音,无论在任何声部,可以上行一级。(2)为了使随后的主和弦保持完整,属七和弦的任何组成音当它们在内声部时,如果正规解决使主和弦不完整的话,均可不规则地解决到主和弦的组成音。”按照这两个特许,属七和弦进行到主和弦时,根据声部进行需要,五音和七音既可跳进解决,也可以上行级进解决。但是,《教程》只讲述了如果是上行的“经过的属三四和弦”进行到主和弦时,其三音、五音和七音均可级进上行。(第123 页)《教程》制定的规则过于教条,其结果必定会导致学习者对于属七和弦的实际应用缩手缩脚。

结 语

调性和声的早期基础理论是在18 世纪由拉莫初创,他的理论得到了后来理论家的继承和完善。从19 世纪开始,西方调性和声理论主要按照两条路线继续发展,这两条路线都可以回溯到拉莫的和声理论:一条路线是里曼提倡的功能理论,另一条路线是福格勒和韦伯提倡的音级理论。大部分理论家都放弃了和声理论思辨性的一面,喜欢谈论更实用的方面,从不同方面为实用性理论的完善做出了贡献。“韦伯是对那些其体系是以音响学为基础的理论家提出最强硬批评的人之一。他驳斥了音乐关系的数学与物理学的解释,说这种解释是卖弄学问。韦伯宣称,莫扎特、海顿、巴赫或帕莱斯特里那很少会用到一个纯五度是由2:3 的比率构成的知识。”(《剑桥史》,第741 页)19 世纪之后,欧洲和美国有多位理论家的和声著作出版,这些著作基本上都不再用任何科学方法来解释和弦的产生,很少有人像拉莫那样借助于泛音列来证明和弦起源的有效性。

和声音级理论的特点是强调以大调或小调音阶为出发点,为了表明和区分建立在一个音阶之上的所有和弦的功能,福格勒引进了罗马数字标记,从而完善了音级理论体系。韦伯又进一步用改进的罗马数字来代表不同性质的三和弦和七和弦。采用罗马数字标记是和声音级理论的一个重要特征。韦伯的罗马数字分析法,影响了一大批后来的欧洲和美国理论家的著作写作。例如,普劳特的《和声的理论与实践》、该丘斯的《和声学》、辟斯顿的《和声学》,以及库斯特卡的《调性和声及20 世纪音乐概述》等著作,均继承了福格勒和韦伯提倡的音级理论。

功能理论的特点是强调和弦在续进中发挥的作用以及所具有的属性。“功能理论与和弦的音级理论的差别,在于前者超越了根据和弦在音阶中的位置而对它们进行描述,而且构成了一种以主和弦为核心的和弦关系的系统性推论”。(《剑桥史》,第755 页)采用TSD 和弦标记是功能理论的一个重要标志。斯氏团队《教程》继承的是里曼提倡的功能理论。但是,音级理论和功能理论不是相互排斥的,而是互补的,实际上大部分西方和声教科书强调了音级理论。

虽然斯氏团队《教程》包含了许多方面的问题,与拉莫、韦伯以及布斯勒等西方前辈理论家的著作相比,其某些方面的理论高度以及对创作实践的指导意义甚至还有些下降,但总的来看,应该说该教程包含了许多进步的因素。例如,该团队考虑到和声风格民族化的问题,因而专门用一章(第27 章)的篇幅对俄罗斯调式和声理论进行了初步探索,这个探索思路也启发了我国前辈理论家对中国调式旋律的和声应用手法的探索。该教程的习题编写得非常出色。由于斯波索宾团队的四位理论家均为作曲家出身,凭借自身的作曲功力,他们编写的习题既具有很高训练价值,又不失艺术品位,而且在各章的习题中为学习者的相关和声写作要点的实际运用埋藏了机会,这一点是非常难得的。

总之,斯氏团队《教程》的体系以及核心内容并非原创,它只是创造性地继承和整合了前人的思想成果。虽然该书具有某些局限性,但是在过去的半个多世纪中,中国的学生已经从中受益,这是不能否认的。前人的局限需要后人完善,是任何事物不断发展和进步的必经途径。后人站在前人的肩膀上当然能够看得更高。正因如此我们才会看到,20 世纪后半叶之后西方资深理论家编写和出版的调性和声教科书与20 世纪上半叶出版的同类教科书相比,其逻辑与条理更加严谨,其体系与内容也更加完善。