延安秧歌剧体裁特征的再认识

——兼论延安秧歌剧在百年中国歌剧中的历史地位

文◎王冬霓

以往关于延安秧歌剧历史地位的研究认为,延安秧歌剧一改旧秧歌剧插诨打科、嬉戏诙谐的民间情趣,使秧歌转变为“斗争秧歌”,思想内容焕然一新,有力配合了陕甘宁边区的斗争,并为文艺如何反映现实斗争提供了参照,进而催生了以《白毛女》为起点的“新歌剧”。笔者认为,对延安秧歌剧历史地位的认识,不仅要以“题材”为立足点,更要以“体裁”为着眼点。因为只有在体裁及其表现形式上找到内在关联,才能发现延安秧歌剧对于“新歌剧”发展的意义,才能在百年革命文艺和百年中国歌剧发展中为其找到“上下文”,进而做出客观的历史评价。长期以来,“没有‘秧歌剧’就没有‘新歌剧’”,“没有《兄妹开荒》就没有《白毛女》”,尽管在一定程度上已成为一种基于形式研究的历史观,①参见吕品、张雪艳《延安音乐史》,太白文艺出版社2012 年版,第234 页;满新颖《中国近现代歌剧史》,中国文联出版社2012 年版,第479 页;居其宏《百年中国音乐史:1900—2000》,湖南美术出版社2014 年版,第101 页。但是这主要是就后期秧歌剧(如《惯匪周子山》等)而言,即认为其篇幅、演出场面、规模,已接近《白毛女》等大型歌剧的水平,而对于秧歌剧的体裁及其表现形式对新歌剧的积极影响,尚未给予充分关注。鉴于此,本文将比较延安秧歌剧与陕北秧歌及诸种革命文艺形式,来探讨其体裁特征,进而探讨其在百年中国歌剧发展中的地位,以及对新歌剧发展的意义。

一、关于延安秧歌剧的体裁问题

1943 年2 月9 日,延安秧歌剧的首个剧目《兄妹开荒》在延安首演后,即受到延安文艺理论界的关注,评论随之而至,称之为“新秧歌”。这是因为在《在延安文艺座谈会上的讲话》(下文简称《讲话》)发表后,延安文艺工作者通过深入学习民间艺术,已对陕北民间秧歌有了较深刻的认识;②参见艾克恩《延安文艺运动纪盛》,文化艺术出版社1987 年版,第395 页。特别是《讲话》发表后的1942 年底,延安秧歌剧(尤其是“鲁艺家”的秧歌剧)创作已为各界期待并呼之欲出。从1943 年4 月11 日起,《解放日报》先后刊发了多篇关于《兄妹开荒》的评论、社论和创作札记,对它进行了充分肯定。如肖三《可喜的变化》、解放日报社论《从春节宣传看文艺的新方向》、安波《由鲁艺的秧歌创作谈到秧歌的前途》和王大化《从〈兄妹开荒〉的演出谈起——一个演员创作经过的片段》等。其中,肖三“秧歌剧内容新形式”的说法,就涉及延安秧歌剧的表现形式。4 月24 日刊发的社论《从春节宣传看文艺的新方向》,将秧歌剧《兄妹开荒》定位为“新型歌舞短剧”。③同注②,第440、445—446 页。这里的“新型歌舞短剧”,即是关于延安秧歌剧体裁的最早描述。由此可见,延安秧歌剧甫一上演就被定位为“歌舞剧”(小型歌舞剧)。

在1943 年8 月至1944 年5 月的“秧歌下乡”运动中,《夫妻识字》《刘二起家》《减租会》《夫妻逃难》《惯匪周子山》等一大批剧目又相继问世。《解放日报》对“秧歌下乡”进行了较为密集的报道,一些有分量的秧歌剧评论脱颖而出。其中,最重要的评论是周扬的《表现新的群众的时代——看了春节秧歌以后》(1944 年3 月21 日)和张庚的《鲁艺工作团队秧歌的一些经验》(1944 年5 月15 日)。他们作为“秧歌下乡”运动的组织者和领导者,在对延安秧歌剧运动的阶段性总结中,就涉及秧歌剧的形式问题。如张庚关于如何“收集材料”“结构剧本”“刻画典型”“运用语言”“写辞配曲”“表演”和“更努力的学习社会”等问题的相关论述。④《中国歌剧史》,文化艺术出版社2012 年版,第166—167 页。关于秧歌剧的体裁特征,周扬首先提出:“秧歌剧是一种融戏剧、音乐、舞蹈于一炉的综合的艺术形式,它是一种新型的广场歌舞剧”;接着又认为,秧歌剧与秦腔、梆子、二黄等戏曲“相颉颃”,可以吸收“白话剧”的对白。这实际上就阐明了延安秧歌剧的体裁特征——具有戏曲、话剧特征的“广场歌舞剧”。⑤《周扬文集》第一卷,人民文学出版社1984 年版,第442—443 页。笔者认为,这是关于延安秧歌剧体裁的最准确定位。

之后,艾青发表《秧歌剧的形式》(1944年6 月28 日《解放日报》)一文,也涉及延安秧歌剧的体裁特征:“陕甘宁边区流行的秧歌剧,是吸收了民歌、民谚、旧秧歌剧、地方戏、话剧,结合而成的形式。”⑥转引自注④,第167 页。艾青进一步明确指出延安秧歌剧与陕北旧秧歌剧在体裁上的关联,以及延安秧歌剧作为“综合艺术”与戏曲、话剧、民间歌曲、民间文学的关系。虽然周扬早在1944 年就阐明了延安秧歌剧的体裁特征,但是令人遗憾的是,后人没有延伸和深化关于延安秧歌剧体裁及其表现形式的阐述。

从1944 年周扬、张庚、艾青等人关于延安秧歌剧的评论,到艾思奇所编《秧歌论文选集》(1946)和周扬所编《秧歌剧论文》(1947)的出版,⑦艾思奇等《秧歌论文选集》,大连中苏友谊协会1947 年版;周扬《秧歌剧论文》,西北新华书店1947 年版。延安秧歌剧的评论和研究其时已形成了一个小高潮,其理论水平甚至不亚于20 世纪40 年代中后期关于歌剧《白毛女》的评论和研究。但在此后,关于延安秧歌剧体裁特征的探讨却进展甚微。近80 年来,关于延安秧歌剧的理论成果可谓汗牛充栋,但更多的研究似乎对周扬“表现新的群众的时代”这个标题更感兴趣,而忽视了他为延安秧歌剧所定的另一个调子——“秧歌剧不但是在内容上,而且在形式上都是新的了”⑧《秧歌论文选集》,第14 页。,以致这些研究更关注延安秧歌剧的题材内容,而忽视了对其体裁特征的探讨。关于形式的讨论,也多在延安秧歌剧与陕北民间音乐的关系上,而较少探究其体裁或样式问题。尤其是自20 世纪末文化批评或文化研究(Cultural Studies)理论和方法引入革命文艺研究以来,延安秧歌剧成为开展文化批评的重要对象。于是,延安秧歌剧研究中出现了一些新的景观,研究中引入如“狂欢”“乌托邦”“伦理”“仪式”“符号”“话语”等文化批评热词,将延安秧歌剧看成一个文化现象,甚至是一种可以被随意解读的文本。近10 年的延安秧歌剧研究或多或少有受其影响,显露出一定的文化批评维度,但是关于其体裁及相关问题研究的缺陷还未得到应有的弥补。在中国近现代音乐史、中国歌剧史的相关论述中,关于延安秧歌剧的体裁特征也往往是一带而过,甚至在一些关于延安秧歌剧的专论中也是“浅尝辄止”。

延安秧歌剧属何种体裁?具有哪些特征?它与陕北民间秧歌及此前的“左翼”戏剧、苏区戏剧、抗日战争前期延安及其他抗日民主根据地戏剧有何关系?与此后以《白毛女》为代表的解放区“新歌剧”有何关系?这些问题对于认识延安秧歌剧的历史地位,无疑是至关重要的。遗憾的是,已有研究对这些问题似乎都不大关注,认为“秧歌剧”就是延安秧歌剧体裁特征的概括,无须再作更深入的探究。这就使延安秧歌剧在百年中国歌剧发展中的地位被低估,作为“新歌剧催生剂”的论断也难以得到体裁及其表现形式等研究的支撑。为此,本文力图为延安秧歌剧找到历史的“上下文”,并在与陕北“小场秧歌”、“左翼”街头剧、“话剧加唱”式歌剧、苏区戏剧、延安早期歌剧和其后“新歌剧”的比较中探讨其体裁特征。

二、延安秧歌剧的“广场歌舞剧”特征

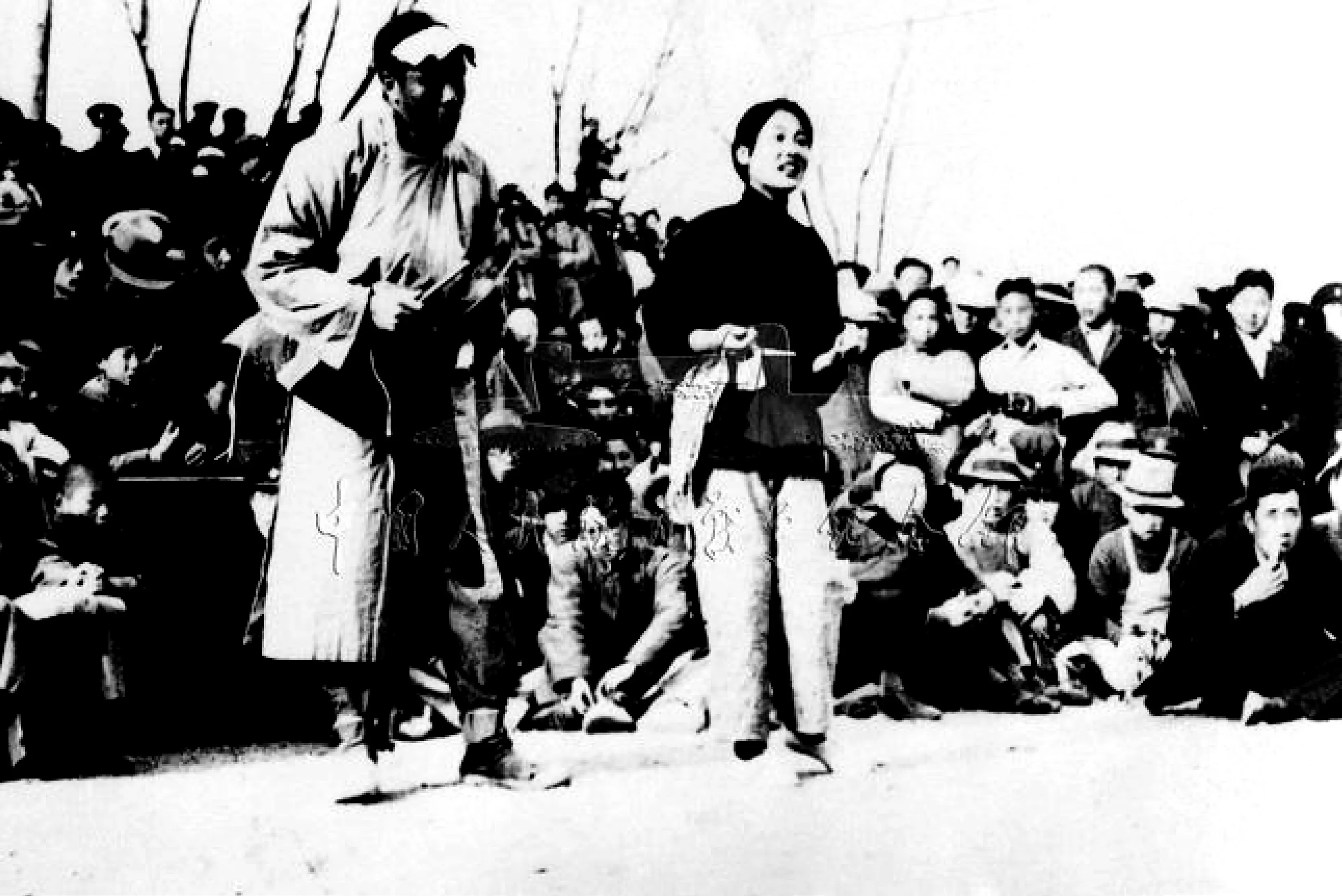

论及延安秧歌剧的体裁特征,首先就应从周扬所说的“广场歌舞剧”谈起。“广场歌舞剧”的体裁特征来自陕北秧歌。陕北秧歌作为一种民间艺术,无论是“大场秧歌”还是“小场秧歌”,尽管不乏歌唱、说白,也不乏戏曲的表现形式,但最主要的体裁特征是载歌载舞。“大场秧歌”是几十人甚至上百人的群舞,舞蹈规模大、场面大,表现民间祭祀或古代军事战阵;“小场秧歌”则是二至四人不等的小型演出,规模小、场面小,表现内容多为民间生活细节或家长里短、谈情说爱。延安秧歌剧正是从“小场秧歌”发展出来的,体现出“小场秧歌”载歌载舞的体裁特征。因此,早期延安秧歌剧(如《兄妹开荒》《刘二起家》《夫妻识字》等)都是两个或几个角色的小戏。即使是后期《惯匪周子山》这类中大型秧歌剧(甚至被认为“歌剧”⑨在《延安文艺丛书·歌剧卷》(湖南文艺出版社1984 年版)中,《惯匪周子山》就作为歌剧。《惯匪周子山》由水华、王大化、贺敬之、马可编剧,马可作曲,1944年4 月首演。),也没有“大场秧歌”的规模和场面。这一载歌载舞的体裁特征,从《兄妹开荒》的一幅剧照就可窥见一斑。从图1 可见,当时的表演在极大程度上保留了陕北“小场秧歌”的“扭法”,其“十字步”清晰可见。可以说,延安秧歌剧就是一种源于陕北“小场秧歌”的“广场歌舞剧”,其最主要的体裁特征是载歌载舞。换言之,延安秧歌剧也是一种不折不扣的歌剧舞,是一种在广场(室外)演出的歌剧舞(当然也可在剧场或乡间土戏台上演出)。

图1 1943 年《兄妹开荒》的演出剧照(王大化、李波表演)⑩该剧照为1943 年春节期间在延安演出时的记录。图片引自王巨才主编《延安文艺档案·延安音乐史》序言。

延安秧歌剧虽源于民间的歌舞剧,但与一般歌舞剧有所不同,尤其是其中的舞蹈具有程式化。但是其舞蹈动作是直接吸收了民间秧歌的一招一式(如扭、摆、走等),与唱词表达的题材内容关系不大。图1 中的“十字步”就是一个程式化动作。舞者所持的道具也不再是手绢、扇子一类东西,而是与剧情紧密联系的开荒劳动工具(如锄头)。另外,延安秧歌剧中不存在只舞不唱的纯舞蹈段落。这些正是延安秧歌剧与现代歌舞剧、舞剧和歌剧在舞蹈上的最大区别。

延安秧歌剧这种“广场歌舞剧”的体裁特征,还与多种“新文艺形式的要素”相关。如周扬在《表现新的群众的时代》一文中所说,延安秧歌剧“以旧秧歌形式作基础”,还“加进了五四以来新文艺形式的要素”。这些“新文艺形式的要素”,有“左翼”的街头剧、土地革命战争时期苏区戏剧等。但是,延安秧歌剧与“左翼”街头剧的关系并不在舞蹈上,而体现在作为“广场艺术”的性质,以及二者的参演人数上。例如,《兄妹开荒》《刘二起家》《夫妻识字》等小型秧歌剧,与“左翼”街头剧《放下你的鞭子》(陈鲤庭原创,1931,见图2)在“广场性质”和参演人数上就很相似。当《放下你的鞭子》后来加入《九一八小调》(崔嵬词,吕骥曲,1935)这首抗战歌曲时,它与延安秧歌剧在表现形式上的相似度就更高了,二者又多了“歌唱”这一维度上的相似。

图2 全面抗战初期的街头剧《放下你的鞭子》剧照⑪图片引自刘谷主编《晋察冀革命文化艺术发展史》,中国戏剧出版社2007 版,第110 页。

延安秧歌剧与苏区戏剧的关系是多方面、多维度的。土地革命战争时期的苏区戏剧是多样化的,有吸收传统戏曲的各种新剧,还有具有“五四以来新文艺形式”特点的话剧、歌剧(小歌剧或小调剧)、歌舞剧、活报剧和表演唱等。其中,歌舞剧、活报剧、表演唱在体裁样式上与延安秧歌剧有相似之处,都具有“广场歌舞剧”的体裁特征。当时苏区的物质条件比延安要差,所有的戏剧几乎都是在室外演出,很少有专门的剧场(或戏台)演出,因此均有载歌载舞的“广场艺术”特征。如鄂豫皖苏区的歌舞剧《穷人调》(陈世鸿、吴靖宇、王霁初编剧、编曲,1931);中央苏区的活报剧《庆祝红军胜利》(李伯钊编剧,1932),《反对资本进攻》(江西省苏教育部编,1934 年3 月27日印);在鄂豫皖苏区产生后又被带到川陕苏区的表演唱《反动派与白色士兵吵嘴》等。

苏区歌剧与延安秧歌剧的相似度,主要在于音乐上的“一曲多用”和“多曲并用”。所不同的是,苏区歌剧所引用的音调主要是民歌音调或城市音调(如《亡国恨》),延安秧歌剧所引用的音调则主要是戏曲(“郿鄠”、秦腔)的曲牌,早期秧歌剧的音乐甚至都来自“郿鄠”曲牌。

“一曲多用”有两种方式。第一种方式:在同一剧目中将同一音调套用在不同歌词上的“分节歌”形式。苏区歌剧的“一曲多用”往往就是整个剧目而言;延安秧歌剧的“一曲多用”则就一个片段而言。如在《夫妻识字》中,【戏秋千】这个来自“郿鄠”的曲牌在剧中就被反复使用。⑫参见马克《夫妻识字》,载苏一平、陈明主编《延安文艺丛书·秧歌剧卷》,湖南文艺出版社1987 年版,第200—216 页。“一曲多用”在《白毛女》中也有使用,如第一幕中的杨白劳唱段,就具有“分节歌”的特点。⑬参见《白毛女》,黄河出版社1947 年版。近年热演的歌剧《沂蒙山》中,也不乏“一曲多用”的情形。第二种方式:同一音调运用于不同的剧目。如来自“郿鄠”的【岗调】【五更】【戏秋千】【五更鸟】等曲牌,常被不同的秧歌剧所引用。⑭同注⑫。其中,使用频率最高的是【岗调】(见谱例1)。

谱例1 秧歌剧《军爱民,民拥军》中的【岗调】⑮谱例引自王冬《抗日战争时期延安秧歌剧研究》,蓝天出版社2010 版,第61 页。

在延安秧歌剧中,更多的是“多曲并用”,即将不同的音调用于一个剧目。如《十二把镰刀》的音乐,就由【岗调】【五更】【戏秋千】【闪扁担】【五更一串铃】【勾调】【十里堆】【大杂会】【断西凉】【五更鸟】等多个曲牌组合而成。⑯参见马健翎《马健翎现代戏曲选集》,东风文艺出版社1962 年版,第55—77 页。

“一曲多用”或“多曲并用”作为延安秧歌剧的体裁特征之一,同时在苏区歌剧中也极为常见,因此苏区歌剧与延安秧歌剧也存在一定的关联。由于当时的苏区没有作曲家,为便于宣传,因此苏区歌剧大多选择了苏区军民熟悉的音调。正是在这种选曲填词的传统模式下,“一曲多用”“多曲并用”的方式就极为普遍。比如,歌剧《无锡景》中就反复使用了江苏民歌《无锡景》;著名剧目《亡国恨》(1936)中的音乐并用了任光的《渔光曲》和陈啸空的《湘累》。但相比之下,这种“一曲多用”“多曲并用”的手法,比延安秧歌剧简陋。这也说明,相比于苏区歌剧,延安秧歌剧又有所提高。

由上可见,作为“广场歌舞剧”的延安秧歌剧,其载歌载舞和“广场艺术”的体裁特征,不仅来自陕北“小场秧歌”,还来自“左翼”街头剧和土地革命战争时期苏区的多种戏剧样式。作为一种在《讲话》精神鼓舞和鞭策下产生的新型戏剧样式,延安秧歌剧一反整风前“唱大戏”的做派,而选择了一些更能为广大人民群众所喜闻乐见的表达方式。在这种语境下,延安秧歌剧在体裁特征上,与此前的“左翼”街头剧、苏区小调剧、活报剧、表演唱等文艺形式发生关联是可以想象的。更重要的是,延安秧歌剧的编剧、作曲者,也大多在土地革命战争和抗日救亡洪流中得到了锻炼。还有,此前这些革命戏剧样式,也是通过这些奔赴延安的热血青年、中国工农红军及其文艺队伍带到延安的。但也应看到,与此前这些革命文艺形式相比,延安秧歌剧作为抗日战争后期的革命文艺形式,在艺术水平上已大有提高。值得一提的是,延安秧歌剧还在全国得到了广泛传播和创新发展。⑰同注④,第170—184 页。比如,在抗日战争后期的晋绥、华中抗日民主根据地都有秧歌剧,在解放战争时期的东北解放区还发展出了具有地域特色的东北秧歌剧。此外,延安秧歌剧还在各解放区甚至在国统区得以传播。延安秧歌剧的广泛传播和创新发展,极大地推动了革命文艺的发展,尤其是解放区“新歌剧”的发展。

三、延安秧歌剧的“戏曲”特征

延安秧歌剧的“戏曲”特征,即作为戏曲的体裁特征,主要体现在两个方面:一是延安秧歌剧的“秧歌戏”特征;二是延安秧歌剧引用“郿鄠”、秦腔曲牌过程中呈现出的“一曲多用”和“多曲并用”特征。二者共同建构了延安秧歌剧作为戏曲的体裁特征。

之所以说延安秧歌剧具有戏曲的体裁特征,就在于延安秧歌剧继承了陕北“小场秧歌”的戏曲特征。但是有一个问题需要先讨论清楚——“小场秧歌”属于“戏曲”吗?陕北秧歌和所有的民间秧歌一样,最早均是民间农事祭祀(或民俗祀神)中的歌舞表演,其音乐也来自民间小曲。后来这种祭祀性歌舞逐渐发展成为一种具有角色(人物)和讲述完整故事的戏剧,即“民间小曲—秧歌舞—秧歌戏”的发展进程。⑱同注⑮,第2 页。需要强调的是,这里的“秧歌戏”就是陕北民间的“秧歌剧”,即“旧秧歌剧”,也就是与“大场秧歌”相对应的“小场秧歌”,讲述完整故事的小型戏曲。这也印证了民间“秧歌不是歌,而是戏”的说法。这种秧歌戏具有载歌载舞的歌舞剧(歌舞戏)特点。但同时也应看到,陕北民间秧歌戏,作为北方秧歌戏中的一个分支,已具备成为一个剧种的全部条件,不仅具有角色分类(类型化)及相应的行当,也具有较完整的唱腔系统,还不乏戏曲最主要体裁特征——程式化和虚拟性。“小场秧歌”的这些戏曲体裁特征,使其成为整个秧歌表演的中心环节,而“大场秧歌”则只是作为一个开场表演。正因为如此,延安文艺工作者在《讲话》后选择了“小场秧歌”来发展“新秧歌”。周扬对延安秧歌剧的重视,也正是看到秧歌戏特别是“小场秧歌”在秧歌表演中所享有的核心地位。他指出:

秧歌剧是秧歌的中心节目,甚至是唯一节目,但它总是整个秧歌的一个有机部分,它必须和大秧歌舞或其他节目(如果有的话,为了吸引群众,最好是有)有调和的配合。大秧歌舞本身是一种独立的艺术,同时又可以做秧歌的一个开台,或者说是前奏,以及它的尾声,同时按着剧情的需要,还可以做剧中的伴唱,它的用处是很大的,保安处大秧歌队的大秧歌舞有了一些新的创造,是值得大家学习的。⑲参见周扬《表现新的群众的时代——看了春节秧歌以后》,载注⑤,第443 页。

延安秧歌剧选择秧歌戏,就意味着选择了“小场秧歌”。这样一来,延安秧歌剧一开始就有了“剧”的基本特征,即讲述一个完整的故事。尽管大多数秧歌剧(如《兄妹开荒》)不过是一种两个角色参演、独幕的小戏,但是这种“剧”的特点,使延安秧歌剧体现出“秧歌不是歌”的戏曲体裁特征,这也为它能够获得延安广大军民的青睐打下了基础。此外,延安秧歌剧中说白的存在及其叙事功能的充分发挥,无疑也是来自秧歌戏的体裁特征。因此,延安秧歌剧,除了吸收秧歌戏(小场秧歌)讲述完整故事这一“剧”的本质特征外,还吸收了其叙事结构,有唱段,有对白,叙事与抒情相结合,使戏剧矛盾冲突寓于其中。

如前所言,戏曲的程式化和虚拟性在延安秧歌剧也得到了充分的体现。关于这种程式化、虚拟性的体裁特征,艾青在《秧歌剧的形式》一文既有指出:

秧歌剧的表现手法吸收的主要是象征手法和写实手法的各种戏剧手法。如用手遮在眉上,向天空一仰,表示看太阳月亮,或天气的变化;在场上兜了几个圈子,当作走了许多路;举起一只手向前一拍,当作叩门;两手在胸前分开一拉,当作开门。这些手法中国旧戏里用得特别多,不受时空限制,很适合歌舞剧。⑳转引自注④,第167—168 页。

这里的“象征手法和写实手法”,就体现了戏曲的程式化和虚拟性。在音乐创作上,为了获得更多民众的喜欢,延安秧歌剧引用了大量的“郿鄠”、秦腔曲牌,其具体运用方式就是前文所说的“一曲多用”和“多曲并用”。这种“一曲多用”和“多曲并用”的音乐特征,不仅来自苏区歌剧、活报剧、歌舞剧,更是对秧歌戏体裁特征的继承。因为对“郿鄠”、秦腔曲牌的引用,同样也是秧歌戏的体裁特征。从更大的范围来说,“一曲多用”“多曲并用(连缀)”的特征,实质上也是戏曲的音乐特征,或干脆说是戏曲的体裁特征。延安秧歌剧对“郿鄠”、秦腔曲牌的引用,无疑凸显了它的戏曲体裁特征。

延安秧歌剧对戏曲的借鉴,是延安秧歌剧作为“新歌剧的催生剂”“民族新歌剧的前奏”的重要机缘。尤其是延安秧歌剧对戏曲曲牌(秦腔、“郿鄠”)的引用,为以《白毛女》为起点的“新歌剧”提供了参照和如何运用戏曲音乐的成功经验。正因如此,歌剧《白毛女》等“新歌剧”在不同程度上也展露出戏曲的体裁特征。这种来自戏曲的艺术特征(尤其是主要人物主要唱段中的“板腔体”结构特征),即是“中国民族歌剧”重要的体裁特征。当然,相比于歌剧《白毛女》,延安秧歌剧的戏曲特征尚微不足道,但它对秧歌戏的保留和对陕北其他剧种音乐的吸取和运用,却为后来的“新歌剧”创作提供了参照,进而使以《白毛女》为起点的“新歌剧”创作有别于此前中国歌剧探索中对戏曲的继承。㉑㉑ 参见孙继南、周柱铨主编《中国音乐通史简编》,山东教育出版社1993 年版,第378—379 页。㉒ 参见《中国近现代歌剧史》,第298、244—245 页。这也许就是延安秧歌剧对“新歌剧”发展的最大贡献。

四、延安秧歌剧的“话剧加唱”特征

延安秧歌剧的“话剧加唱”特征,是它作为“歌剧”的本质特征。需要说明的是,这里所说的“歌剧”并非“opera”——以音乐为主要戏剧手段的“音乐戏剧”(Music drama),而泛指所有非“全唱型”且带有较多“对白”的中国歌剧。这包括延安秧歌剧诞生之前的黎锦晖儿童歌舞剧、“左翼”歌剧(如《扬子江暴风雨》)、苏区歌剧、延安早期歌剧、延安秧歌剧诞生后的“新歌剧”(如《白毛女》《刘胡兰》)、“民族歌剧”(如《洪湖赤卫队》《江姐》)、“新民族歌剧”(如《野火春风斗古城》《沂蒙山》),以及其他带有较多“对白”的歌剧。由此可见,“话剧加唱”是多个样式或类型中国歌剧共有的体裁特征。从这个意义而言,延安秧歌剧的“话剧加唱”特征,来自此前的中国歌剧,并影响了此后的中国歌剧。这也是延安秧歌剧承前启后历史作用的重要表征。

“话剧加唱”作为中国歌剧的体裁特征,最早是对“左翼”歌剧《扬子江暴风雨》的描述。但这种“话剧加唱”在黎锦晖的儿童歌舞剧中就已有充分展现。它源自20世纪初的“文明戏遗风”,因为“文明戏”(早期中国话剧)早已存在“加唱”的传统,即在对白中加入歌唱。因此,当歌剧在中国得以发展时,这种“话剧加唱”的戏剧表现手法也被歌剧所采用。比如,黎锦晖的儿童歌剧,都存在“剧为主,歌舞为宾”的“直进式”(直叙式)歌剧形式,其代表性剧目就是被誉为中国第一部歌剧的《麻雀与小孩》。㉒㉑ 参见孙继南、周柱铨主编《中国音乐通史简编》,山东教育出版社1993 年版,第378—379 页。㉒ 参见《中国近现代歌剧史》,第298、244—245 页。这意味着,中国歌剧一开始就走上了这种“话剧加唱”的轨道。当然,“全唱型”歌剧探索不仅仅是在中国起步的,但由于中国革命的需要和戏曲的影响,这种“话剧加唱”的歌剧在中国得到了更快的发展。“左翼”的《扬子江暴风雨》(田汉编剧,聂耳作曲,1935),即是这种“话剧加唱”的范本。此外,苏区歌剧或小歌剧(小调剧),中央苏区的《工农兵团结》《志愿当红军》《拥军优属》,湘赣苏区的《大放马》等,都展露出“话剧加唱”的体裁特征。需要提及的是,其中的“话剧”因素,来自以上海为中心的“左翼”文艺,因为编写这些剧目的苏区“文化人”几乎都来自上海。

红军长征胜利后,这种“话剧加唱”的小歌剧被带到了陕甘宁、延安,于是便有了《亡国恨》等剧目。全面抗战以后,一大批知识分子奔赴延安,其中就有吕骥、冼星海等音乐家。于是,延安陆续出现了一些篇幅较大的歌剧,如三幕歌剧《农村曲》(1938)、二幕歌剧《军民进行曲》(1938 年底)和《塞北黄昏》(1940)等。抗日战争前期,其他抗日民主根据地的歌剧也得到了一定的发展,并产生了一些规模较大的剧目,如晋察冀抗日民主根据地的《钢铁与泥土》《不是的老人》。但篇幅的增大,并没有使这些剧目改变其“话剧加唱”的体裁特征而成为“音乐戏剧”。需要指出的是,尽管延安秧歌剧的“说白”,在很大程度上来自陕北民间的秧歌戏(和陕北民间说唱艺术,如“数快板”“数练子嘴”),是戏曲“对白”在新秧歌剧中的反映,但与上述这些不同类型中国歌剧中的“话剧加唱”体裁特征也不无关系。这正如周扬所说:“采取了很多白话成分,对白多于唱歌,歌剧的意味已经很少了。”㉓㉓ 同注⑤,第443 页。这就表明,尽管经过整风,延安戏剧创作克服了前期“唱大戏”的倾向,但前期的中大型歌剧仍对延安秧歌剧产生了一定的影响,其中最重要的就是其“话剧加唱”的体裁特征对秧歌剧的影响。由此可见,延安秧歌剧绝非仅仅源自陕北民间秧歌,也非脱离中国歌剧历史语境的另起炉灶。这也正是延安秧歌剧对此前歌剧发展成果的吸取,也再次印证了周扬“加进了五四以来新文艺形式的要素”的说法。

那么,延安秧歌剧是如何“启后”的?延安秧歌剧的启后意义,就在于其“话剧加唱”体裁特征对以《白毛女》为起点的“新歌剧”的影响。无论是在《白毛女》中,还是在《刘胡兰》《赤叶河》,以及新中国的《小二黑结婚》中,延安秧歌剧中的这种“话剧加唱”特征仍有大量存在。不同的是,延安秧歌剧(如《十二把镰刀》《刘二起家》《夫妻识字》)中主角出场时那种自说自话的“表白”不再有了,但“对白”性质没有什么区别。虽然“话剧加唱”不是延安秧歌剧所独有,并且最好的“话剧加唱”范本是此前的《扬子江暴风雨》,但是由于延安秧歌剧作为《讲话》后第一个按其精神打造出来的新型戏剧样式,在中国歌剧发展中的确是承前启后的。就《白毛女》对20 世纪中期以来中国歌剧的巨大影响而言,即循着“没有‘秧歌剧’就没有‘新歌剧’”,“没有《兄妹开荒》就没有《白毛女》”的逻辑推演,延安秧歌剧对中国歌剧的影响是毋庸置疑的。

结 语

延安秧歌剧作为中国歌剧的一个类型,是以陕北“小场秧歌”为基础,同时吸取“五四以来新文艺形式的要素”而形成的。其体裁特征是多元、复杂和含混的,尽管具有基于歌舞、歌剧、戏曲、话剧,以及其他民间艺术的表现形式,但总体上可将其纳入“歌舞剧”的范畴。作为一种受《讲话》精神鼓舞而生成的新型戏剧样式,延安秧歌剧对以《白毛女》为起点的“新歌剧”产生了积极影响,不仅在于它以“表现新的群众的时代”为宗旨,为表现现实斗争的“新歌剧”提供了参照,更在于它在表现形式上为“新歌剧”创作提供了经验。因此,在百年革命文艺发展和百年中国歌剧探索中,延安秧歌剧都起到了承前启后的桥梁作用。对延安秧歌剧体裁及其表现形式的再认识,无疑是深化其研究的重要途径,也是真正认识其历史地位的重要前提,因此,延安秧歌剧研究需要立足于其“题材”,更应着眼于其“体裁”。

——艺术体裁的修辞研究》评介